Интеллектуальный ландшафт санкт-петербургской социологии: попытка картографии

Автор: Погорелов Федор, Соколов Михаил

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Статья в выпуске: 1, 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181547

IDR: 142181547

Текст статьи Интеллектуальный ландшафт санкт-петербургской социологии: попытка картографии

Жизнь любого человека, в том числе, и человека науки, состоит из череды решений. Очень грубо, все требующие принятия решений ситуации, которые ожидают каждого, вступающего в академическое поле, можно разделить на две категории – выборы институциональных позиций и выборы интеллектуальных ориентаций. К первым относится выбор учебного заведения и всех дальнейших организаций, с которыми индивид сотрудничает, ученых степеней, на которые он претендует, журналов, которым он предлагает свои статьи, фондов, к которым он обращается за финансовой поддержкой, и пропорций между исследовательской, преподавательской и административной деятельностью, которые он для себя устанавливает. Вторые охватывают выбор исследовательской тематики, теоретических и методологических ориентиров, книг, которые читаются (и, соответственно, книг на которые никогда не хватит времени) и позиций в основных дебатах, ведущихся в профессиональном сообществе. Принимая то или иное решение по каждому из этих поводов, ученый определяет свое место в поле академической науки. Серии институциональных и серии интеллектуальных выборов тесно связаны между собой, так, что поле позиций, создаваемое первыми, и поле перспектив, создаваемое вторыми, представляют собой как бы зеркальные отражения друг друга (Bourdieu, 1988; Бурдье, 2000). Каждое из этих полей, однако, обладает собственной логикой, и его структура может быть подвергнута самостоятельному исследованию.

В этой статье описывается интеллектуальный ландшафт профессионального сообщества петербургских социологов, складывающийся из исследовательских перспектив и профессиональных идеологий, разделяемых разными группами его представителей.

Процедура и выборка

Данные, описание которых предлагается ниже, были собраны в ходе анкетного опроса членов Санкт-Петербургской Ассоциации Социологов (СПАС). Первоначально вопросники были розданы членам Ассоциации, присутствовавшим на собрании в Доме журналиста 24 апреля 2003 года. Удалось собрать 48 анкет из 79 розданных. В последующие месяцы было собрано еще 43 анкеты, и, соответственно, их общее количество выросло до 91. В большинстве случаев, опрашиваемые сами заполняли бумажный вариант анкеты. Однако, когда по каким-либо причинам встретиться лицом к лицу с респондентами было невозможно, мы просили их отослать нам по электронной почте заполненную версию вопросника. В двух случаях самозаполнение было заменено формализованным интервью, один раз – телефонным, второй раз – личным. Опрос не был анонимным (мы просили респондентов указать свое имя), что позволило нам дополнить собранные данные сведениями из справочника «Социологи Петербурга: Кто есть кто» (к редактированию которого один из нас в недалеком прошлом был причастен). Таким образом, мы получили возможность сэкономить пространство анкеты за счет удаления

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 1, 2004 паспортички, и получить множество дополнительных сведений о профессиональной траектории, достижениях и статусе каждого респондента. Однако, основной анализ всех этих данных остается делом будущего. В этой статье представляются лишь первые результаты исследования интеллектуальных ориентаций петербургских социологов.

Вариации в процедуре опроса могли стать источником погрешностей, хотя мы и сомневаемся, что эти погрешности были значительными. Более серьезным препятствием для любых обобщений является перекос выборки. В СПАС состоят далеко не все социологи города, и, как обсуждается дальше, есть все основания полагать, что он объединяет отнюдь не случайную их выборку. Более того, многие члены Ассоциации в приватных разговорах высказывали твердое убеждение, что далеко не все принадлежащие к СПАС в действительности могут быть названы социологами. Самое значительное искажение, по нашему мнению, связано со следующим обстоятельством. Рекрутирование в общественную ассоциацию происходит, в первую очередь, в уже сложившихся социальных сетях. Соответственно, шансы оказаться в ее рядах для отдельного индивида были тем выше, чем шире был круг коллег, с которыми он или она постоянно взаимодействовали. Сотрудники больших профессиональных организаций имели в этом отношении все преимущества по сравнению с сотрудниками малочисленных (скажем, разбросанных по городу кафедр гуманитарных наук или маркетинговых фирм). Более того, в определении состава членов Ассоциации играли роль исторические обстоятельства. Поскольку профессиональные группировки находятся часто в весьма натянутых отношениях друг с другом, объясняющихся их конкуренцией за признание, появление на ранних этапах развития Ассоциации членов одной из таких сетей в ее составе, делало менее вероятным появление там их соперников (Коллинз, 2002). Помимо СПАС, в городе базируется еще одна профессиональная ассоциация, Русское Социологическое Общество имени М.М. Ковалевского, и членство в них перекрывается лишь сравнительно незначительно.

Все эти соображения можно проиллюстрировать, сравнивая численность людей, представляющих в СПАС крупнейшие социологические организации города (которые соответствуют сгущениям социальных сетей). Из 117 штатных сотрудников факультета, в Ассоциации участвуют лишь 23, плюс два аспиранта и один студент (19,7 %), из 74 сотрудников СИРАНа – 33 (44,6 %), из 35 сотрудников ЦНСИ – 28 (80%) (Ильина, Кравец и Соколов, 2003; Ильина и Кравец, 2003). Более того, те, кто не принадлежит к образующим основу СПАС сетям, значительно менее активны в Ассоциации, что выразилось, в частности, в более низком уровне посещения ими собрания. В результате, в нашей выборке они представлены еще меньше, чем в Ассоциации в целом. Так, из 23 состоящих в СПАС сотрудников факультета было опрошено 14, а из 28 сотрудников ЦНСИ – 24. Из 65 тех, кто указал в справочнике, в качестве своего места работы и должности, образовательное учреждение, было опрошено 29 (45 %), а из 85 сотрудников исследовательских организаций (не считая маркетинговые фирмы) – 61 (72 %). Это заставляет нас с сожалением заключить, что все сделанные ниже выводы относятся только к части поля петербургской социологии, и требуют соответствующего отношения. Тем не менее, членство в СПАС стало для нас тем формальным критерием, опираясь на который мы распространяли нашу анкету, поскольку, каким бы дурным этот критерий не был, он оказался лучшим из всех, которые нам удалось придумать. 2

В продолжении статьи мы описываем сначала одномерные распределения ответов на отдельные вопросов, а затем предлагаем некоторые подходы к анализу связей между ними.

Результаты

-

1. Вопрос:

Назовите, пожалуйста, авторов и названия 3 книг (статей), оказавших наибольшее влияние на Ваше развитие как социолога:

В общей сложности, 91 опрошенным было названо 149 имен, список которых потряс нас своим разнообразием. Ниже приводится распределение всех упомянутых более 2 раз авторов (таковых оказалось 35). 3

-

1. Владимир Ядов

28 упоминаний

17 упоминаний

12 упоминаний

11 упоминаний

5 упоминаний

4 упоминания

3 упоминания

-

2. Питер Бергер и Томас Лукман 4

-

3. Макс Вебер

-

4. Пьер Бурдье

-

5. Чарльз Райт Миллс 5

-

6. Питирим Сорокин

-

7. Томас Кун 6

-

8. Мишель Фуко

-

9. Тамотсу Шибутани 7

-

10. Ульрих Бек

-

11. Гарольд Гарфинкель

-

12. Андрей Здравомыслов 8

-

13. Елена Здравомыслова

-

14. Юрий Левада

-

15. Роберт Мертон

-

16. Элизабет Ноэль-Нойманн

-

17. Владимир Шляпентох

-

18. Олег Яницкий

-

19. Бенедикт Андерсон 2 упоминания

-

20. Зигмунт Бауман

-

21. Эрнест Берджесс

-

22. Говард Беккер и Элвин Босков

-

23. Жан Бодрийар

-

24. Герберт Блумер

-

25. Луис Вирт

-

26. Эрвин Гоффман

-

27. Борис Грушин

-

28. Эмиль Дюркгейм

-

29. Леонид Ионин

-

30. Игорь Кон

-

31. Карл Маркс

-

32. Борис Поршнев

-

33. Вадим Радаев

-

34. Элвин Тоффлер

-

35. Ян Щепаньский

-

2. Вопрос:

Отметим специально членов Ассоциации, упомянутых их коллегами в качестве авторов наиболее повлиявших на них книг. Помимо названной трижды Елены Здравомысловой, по одному разу были перечислены также Альберт Баранов, Яков Гилинский, Валерий Голофаст и Светлана Лурье

Список авторов, оказавших наибольшее влияние на членов СПАС, оказался для нас, во многих отношениях, полной неожиданностью. При этом, наибольшее удивление вызывали даже не персоналии тех, кто в этот список попал (хотя там были весьма экстравагантные фигуры, типа знаменитого антрополога и мистика Карлоса Кастанеды), а имена, которые в нем отсутствовали. В профессиональной рефлексии российских социологов преобладало определение отечественной науки или как марксистской, или как структурно-функционалистской (Ядов, 1998) – однако, только двое опрошенных упомянули Карла Маркса, и ни один (!) не назвал Толкотта Парсонса (хотя трое вспомнили Роберта Мертона, и один – Джеффри Александера). Для сравнения приводятся данные аналогичного опроса, проводившегося среди членов Международной Ассоциации Социологов. 9 Цитируются первые 35 строк рейтинга наиболее влиятельных книг 20 столетия

|

Author/s |

Title |

Votes |

|

1 |

Weber, Max |

Economy and Society |

|

2 |

Mills, Charles Wright |

The Sociological Imagination |

|

3 |

Merton, Robert K. |

Social Theory and Social Structure |

|

4 |

Weber, M. |

The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism |

|

5 |

Berger, P.L. and Luckmann, T. |

The Social Construction of Reality |

|

6 |

Bourdieu, Pierre |

Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste |

|

7 |

Elias, Norbert |

The Civilizing Process: Power and Civility |

|

8 |

Habermas, Jürgen |

The Theory of Communicative Action |

|

9 |

Parsons, Talcott |

The Structure of Social Action |

|

10 |

Goffman, Erving |

The Presentation of Self in Everyday Life |

|

11 |

Mead, George Herbert |

Mind, Self and Society |

|

12 |

Parsons, Talcott |

The Social System |

9 Описание процедуры и полное распределение ответов можно найти на странице сайта ISA

|

13 |

Durkheim, Emile |

The Elementary Forms of Religious Life |

|

14 |

Giddens, Anthony |

The Constitution of Society |

|

15 |

Wallerstein, Immanuel |

The Modern World-System |

|

16 |

Foucault, Michel |

Discipline and Punish : the Birth of the Prison |

|

17 |

Kuhn, Thomas S. |

The Structure of Scientific Revolutions |

|

18 |

Simmel, Georg |

Sociology |

|

19 |

Beck, Ulrich |

Risk Society |

|

20 |

Braverman, Harry Adorno, Theodor W. and |

Labour and Monopoly Capital |

|

21 |

Horkheimer, Max |

Dialectic of Enlightenment |

|

22 |

Gramsci, Antonio |

Prison Notebooks |

|

23 |

Coleman, James Samuel |

Foundations of Social Theory |

|

24 |

Habermas, Jürgen |

Knowledge and Human Interests |

|

25 |

Moore, B. |

The Social Origins of Dictatorship and Democracy |

|

26 |

Polanyi, Karl |

The Great Transformation |

|

27 |

Blau, Peter Michael and Duncan, |

Otis |

|

Dudley |

The American Occupation System |

|

|

28 |

Gouldner, Alvin W. |

The Coming Crisis of Western Sociology |

|

29 |

Luhmann, Niklas |

Social Systems |

|

30 |

Mannheim, Karl |

Ideology and Utopia |

|

31 |

Becker, Howard S. |

Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance |

|

32 |

Marx, Karl |

Capital. A Critique of Political Economy |

|

33 |

Olson, Mancur |

The Logic Collective Action |

|

34 |

Durkheim, Emile |

The Division of Labor in Society |

|

35 |

Durkheim, Emile |

The Rules of Sociological Method |

Как мы видим, пересечения в верхних строках достаточно значительны. Основные расхождения, судя по всему, возникают там, где сильнее всего сказывается разделение пространства социологических коммуникаций на языковые провинции. Действительно, все авторы, упомянутые нашими респондентами более трех раз, писали на русском, или были переведены на русский достаточно давно, не позже 1997-1998 годов. Похоже, некоторые из них обязаны своим появлением в верхних строчках рейтинга именно тому обстоятельству, что их книги были изданы, когда никакая друга литература еще не была доступна (например, Шибутани, делящий 7 – 9 места с Куном и Фуко, но не упомянутый никем из респондентов ISA). И, наоборот, авторы, лидирующие в интернациональном рейтинге, но отсутствующие в отечественном, переведены в сколько-нибудь значительном объеме до 2000 года не были (Мертон, Парсонс и Элиас). Именно временем первого издания на русском языке, по всей видимости, можно объяснить то, что Пьер Бурдье, получил 11 голосов, а Энтони Гидденс - лишь 1. Можно предположить, однако, что, в настоящее время, в связи с увеличением корпуса переведенной литературы и большей доступностью книг на иностранных языках, власть издателей лепить интеллектуальный облик отечественной социологии по своему произволению быстро сокращается.

В какой степени вас интересуют перечисленные ниже темы

|

Тема |

Очень интересно |

Более или менее интересно |

Не очень интересно |

|

История русской социологии |

19 (21,3 %) |

26 (29,2 %) |

44 (49,4 %) |

|

Гражданское общество |

16 (30,3 %) |

33 (36 %) |

40 (33,7 %) |

|

Гендерные исследования |

27 (18 %) |

32 (37,1 %) |

30 (44,9 %) |

|

Социологическое образование |

19 (21,1 %) |

32 (35,6 %) |

39 (43,3 %) |

|

Молодежные субкультуры |

11 (12,4 %) |

46 (51,7 %) |

32 (36 %) |

|

Социальная политика |

31 (34,8 %) |

27 (30,3 %) |

31 (34,8 %) |

|

Социология повседневности |

42 (47,7 %) |

26 (29,5 %) |

20 (22,7 %) |

|

Этничность |

16 (18,2 %) |

41 (46,6 %) |

31 (35,2 %) |

|

Электоральное поведение |

20 (22,7 %) |

19 (21,6 %) |

49 (55,7 %) |

|

Методология |

54 (59,3 %) |

18 (19,8 %) |

19 (20,9 %) |

|

Стратификация и неравенство |

43 (47,8 %) |

34 (37,8 %) |

13 (14,4 %) |

|

Девиантность и социальный контроль |

16 (18,2 %) |

51 (58 %) |

21 (23,9 %) |

|

Государственное управление |

26 (29,2 %) |

23 (25,8 %) |

40 (44,9 %) |

|

Глобализация |

36 (40 %) |

32 (35,6 %) |

22 (24,4 %) |

Как мы видим, наибольшее число очень заинтересованных привлекают методология, социальная стратификация и повседневность, наименьшее – молодежные субкультуры, гендерные исследования, этничность и девиантность. Список тем, которые были названы участниками опроса неинтересными им, возглавляет электоральное поведение, затем следуют история русской социологии, гендерные исследования и государственное управление. Различие в списках происходит за счет того, что молодежные субкультуры, этничность и девиантность были обозначены приблизительно половиной респондентов как темы, кажущиеся им более-менее любопытными – в отличие от электорального поведения и государственного управления, очень интересующих довольно большую группу, но малоинтересных с точки зрения всех, кто к этой группе не принадлежит.

-

10 Список тем был сформирован на основании программ нескольких мероприятий, организаторы которых стремились привлечь как можно большее число участников, изучающих как можно более широкий диапазон социологических проблем – в частности, Первого и Второго Всероссийских социологических Конгрессов.

-

3. Вопрос:

-

4. Вопрос:

Ниже перечислены термины, которые обозначают различные исследовательские традиции в социологии. В какой степени Вы могли бы отнести себя к сторонникам этих традиций?

|

Традиция |

Согласен |

Скорее согласен |

Скорее не согласен |

Не согласен |

Затруднил ись |

|

Марксизм |

7 (8 %) |

26 (29 %) |

33 (36 %) |

8 (9 %) |

17 (19 %) |

|

Феноменология |

24 (26 %) |

35 (39 %) |

12 (13 %) |

6 (7 %) |

14 (15 %) |

|

Веберианство |

12 (13 %) |

39 (43 %) |

14 (15 %) |

3 (3 %) |

23 (25 %) |

|

Позитивизм |

9 (10 %) |

26 (29 %) |

17 (19 %) |

21 (23 %) |

18 (20 %) |

|

Структурализм |

7 (8 %) |

24 (26 % ) |

22 (24 %) |

7 (8 %) |

31 (34 %) |

|

Конструктивизм |

20 (22 %) |

24 (25 %) |

18 (20 %) |

7 (8 %) |

22 (24 %) |

|

Функционализм |

10 (11 %) |

24 (26 %) |

22 (24 %) |

10 (11 %) |

25 (28 %) |

|

Постструктурализм |

1 (1 %) |

24 (25 %) |

21 (23 %) |

13 (14 % ) |

32 (35 %) |

|

Этнометодология |

18 (20 %) |

29 (32 %) |

14 (15 %) |

8 (9 %) |

22 (24 %) |

|

Феминизм |

4 (4 %) |

15 (17 %) |

17 (19 %) |

36 (40 %) |

19 (21 %) |

|

Интеракционизм |

20 (22 %) |

36 (40 %) |

15 (17 %) |

3 (3 %) |

17 (19 %) |

Реакции респондентов на этот вопрос заслуживают отдельного упоминания. По меньшей мере половина тех, кого мы попросили идентифицировать свои теоретические и методологические ориентации, выразили по этому поводу явное неудовольствие, выражавшееся иногда в весьма агрессивных формах. Никакая другая часть нашего предприятия не удостаивалась такого количества упреков в бессмысленности и некорректности, как эта. Тем не менее, в ходе статистической обработки все переменные обнаружили достаточно высокие корреляции с другими переменными. Будучи подвергнуты факторному анализу, эти корреляции сложились в осмысленный и легко интерпретируемый паттерн. 11 Последнее может служить доказательством того, что большинство респондентов все же разделяло одни и те же представления о том, как соотносятся перечисленные теоретические позиции (в противном случае, никаких корреляций из их ответов просто невозможно было бы извлечь) – но, при этом, испытывали стойкое нежелание идентифицировать свое положение в очерченной ими системе координат. Эти реакции заслуживают отдельного анализа, который, однако, мы пока не в силах предоставить.

Как очевидно из приведенных распределений, наиболее популярными ориентациями (в смысле соотношения голосов, поданных за и против них) являются феноменология, веберианство и интеракционизм, наименее – феминизм, постструктурализм, марксизм и позитивизм. Остальные находятся где-то между этими полюсами. Стоит специально отметить распределение затруднений в ответах на этот вопрос. Легче всего респондентам оказалось определиться в своем отношении к феноменологии, марксизму и, совершенно неожиданно для нас, интеракционизму. Сложнее всего – к структурализму и постструктурализму, а также к функционализму – помимо всего прочего, дань расплывчатости этих понятий.

В дискуссии между сторонниками качественных и количественных методов кого Вы более склонны поддержать?

-

1. Скорее, сторонников количественных методов 11 (12 %)

-

2. Скорее, сторонников качественных методов 36 (40 %)

-

3. Ни тех, ни других 34 (37 %)

-

4. Затрудняюсь ответить 10 (11 %) .

-

5. Вопрос:

Как Вы считаете, следует ли российским социологам специально заботиться о сохранении и возрождении традиций национальной социологической школы?

-

1. да 35 (39 %)

-

2. нет 38 (42 %)

-

3. затрудняюсь ответить 17 (19 %)

29. Интеракционизмом

.360

-.006

Сторонник…

30. Количественных методов

-.003

.363

31. Качественных методов

.410

-.419

32. Национальной школы в социологии

-.111

.525

33. Интернациональной науки

.044

-.562

Факторный анализ

Топографический ландшафт представляет собой одну из самых распространенных метафор для пространств социальных позиций, как институциональных, так и интеллектуальных. Воспользовавшись ею, мы можем представить цепи выборов, встающих перед каждым человеком, как ветвящиеся дорожки. Выбрав в начале пути одну из них, можешь попасть абсолютно не туда, куда попал бы, выбрав другую. Решение, принятое сейчас, определяет, на какой развилке окажешься по прошествии времени. Каждая точка на этой сети дорожек находится в определенном отношении к любой другой точке, определяемом тем, как много времени и усилий надо затратить на то, чтобы дойти отсюда туда. Хотя и весьма огрублено, подобную карту можно построить, взяв некое количество контрольных точек, и подсчитав, как часто люди, проходящие мимо одной из них, минуют и прочие. Точно так же, можно построить схему метрополитена, отследив маршруты нескольких сотен пассажиров и высчитав, какова вероятность того, что, проехав через одну станцию, они побывают на каждой из оставшихся. 13 В роли контрольных точек в этом исследовании выступали интеллектуальные позиции, которые люди могли занять или не занять. Цель исследования состояла в том, чтобы описать магистральные направления профессионального развития, открытые для тех, кто вступает в поле.

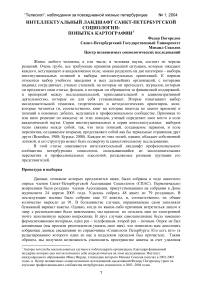

Для получения подобной графической репрезентации использовался факторный анализ. Все переменные были приведены в бинарный вид14, и связи между ними проанализированы с помощью метода основных компонент, после чего возникшая факторная структура подвергнута косоугольному вращению. Было выделено 12 факторов, из которых только первые два объясняли достаточно значительный процент вариаций. Эти факторы практически не коррелировали друг с другом (r < 0.01), и в дальнейшем представляются как ортогональные. Первый из них объяснял около 13 % дисперсии, второй – несколько более 10 %. Сравнительно невысокий процент объясненной дисперсии, по всей видимости, возник из-за суммирования специфических ошибок всех отдельных переменных и небольшого числа наблюдений. Нагрузки всех переменных по этим двум факторам (то есть, их корреляции с этими факторами) суммируются в таблице 1, и графически представлены на рисунке 1.

Таблица 1.

0,8

НАЦИОН 0, А 8 ЛЬНАЯ ШКОЛА

РИСУНОК 1

ПРОСТРАНСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ

ПОЗИЦИЙ

позитивизм

0,6

функционализм

вЯдов

национальная школа госуправление структурализм

-

■ социальная политика

исто0р4ия русской социологии

, количественные методы

электор

0,2

альное поведение методологиясубкультуры девиации ■ су гкеунлдьетруры стратификация

Вебер Гр.Общество постструктурализм

-

■ ■ глобализация

-0,4

ПОЗИТИВИЗМ

—г

-0,2

0,0

0,

марксизм -0,2

повседневность

------1------1---■—I—■ 1 этнометодология 0,2 инт 0 е ,4 ракционизм 0,6 0,8

Бурдье феминизм конструктивизм социол.образование ПОНИМАЮЩАЯ СОЦИОЛОГИЯ

этничность

, феноменология

-0,4

иБергер и Лукман качественные методы интернациональная наука

-0,6

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ НАУКА

Рисунок 1.

Таким образом, наиболее высокие положительные нагрузки по первому фактору имеет идентификация с конструктивистской, этнометодологической, феноменологической и веберианской исследовательскими традициями, интерес к изучению повседневности, гендерным исследованиям и этничности, а также выбор Бергера и Лукмана в качестве оказавшей влияние книги и предпочтение качественной методологии. Наоборот, наиболее высокие отрицательные оценки по нему имеет выбор книг Ядова и идентификация с позитивизмом. Предварительно, мы можем интерпретировать этот фактор как оппозицию между приверженцами понимающей (феноменологической, идеографической, интерпретативной) и сторонниками объяснительной (позитивистской, номотетической, объективистской) традиции в социальных науках.

По второму фактору высокие положительные нагрузки имеют идентификация с позитивистской, функционалистской и структуралистской перспективами, интерес к проблемам государственного управления, социальной политике и истории русской социологии, выбор книг Ядова, а также поддержка идеи национальной школы и количественных методов. Напротив, высокие отрицательные оценки по нему имеют поддержка интернациональной науки и предпочтение качественных методов.

Этот фактор трудно интерпретируем, если мы не примем во внимание несколько исторических соображений. Переменные, имеющие высокие положительные нагрузки по нему, описывают атрибуты, ассоциирующиеся с ленинградской школой в советской социологией – функционализм, позитивизм, интеллектуальное доминирование Ядова и социальный реформизм, закономерно сочетающиеся со стремлением поддержать отечественные научные традиции. Второй фактор, таким образом, описывает целостное интеллектуальное направление, безусловно преобладавшее на определенном этапе развития городской социологии – а именно, то, которое получило название «ленинградской школы».

В свете этого, мы можем интерпретировать заново и первый фактор, который предстает как описание близости или дальности от другого подобного научного движения. Это движение сочетает интерпретативную традицию в социальных науках, использование качественных методов, интерес к гендерной проблематике, этничности и изучению повседневности, а также обращение к авторитетам, прежде всего, европейских и американских, а не российских, предшественников.

Дополнительное подтверждение этих выводов и почву для дальнейших размышлений можно получить, рассмотрев, какое положение на этих осях координат занимают основные демографические группы и группы сотрудников крупнейших профессиональных учреждений города – факультета социологии СПбГУ,

Социологического института РАН, НИИКСИ, ЦНСИ и факультета социологии и политических наук Европейского университета. 15

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА

НИИКСИ

РИСУНОК 2

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИСОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕГРУППЫ В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ

ПОЗИЦИЙ количественные методы

Ядов

1,0

национальная школа

старше 60

151 -60 0,5

СИРАН

муж.

-1,0

ПОЗИТИВИЗМ

-0,5

0,0

,0

41-50

СПбГУ

-0,5

ЕУ

0,5 жен.

1,0

1,5

ПОНИМАЮЩАЯ СОЦИОЛОГИЯ

качественные методы младше 40

ЦНСИ

-1,0

интернациональная наука

Бергер и Лукман

-1,5

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ НАУКА

Рисунок 2.

Как мы видим, предпочтение того или иного сочетания интеллектуальных позиций тесно связано с возрастом, так, что самая старшая и самая младшая группы противостоят друг другу в обоих измерениях – первая на стороне национальной школы и позитивизма, вторая – на стороне феноменологии и интернациональной науки. Специального упоминания заслуживает положение группы респондентов в возрасте от 40 до 50. Если интерпретация факторов как основных конкурирующих направлений в интеллектуальном развитии отечественной социологии верна, то члены этой группы находятся в противоречивом положении. С одной стороны, они уже поставили себя в оппозицию предыдущим поколениям, дистанцировавшись от «национальной традиции», с другой – в большинстве своем еще не идентифицировали себя с тем направлением, которому предстоит стать «новым мэйнстримом» в отечественной социологии.

Наблюдающаяся корреляция интеллектуальных траекторий с полом, по всей видимости, является ложной, и объясняется тем, что происходящая «феминизация профессии» преимущественно происходит за счет женщин-выпускников социологических факультетов (Докучаева, 2003). 16 Наконец, организации располагаются на этом графике вполне предсказуемо – НИИКСИ (и, в меньшей степени, СИРАН) воплощает «старый мэйнстрим», а ЦНСИ (и, в меньшей степени, ЕУ) – «новый мэйнстрим». Факультет социологии университета занимает положение в оппозиции и к тому, и к другому течению.

Ответы на вопросы и биографические данных тех индивидов, которые попали в этот квадрант нашей карты, позволяют выделить – пока очень приблизительно – два типа. С одной стороны, это сосредоточенные на теории преподаватели ВУЗов, никогда не занимавшиеся эмпирическими исследованиями, и, в этом смысле, находящиеся в стороне от схватки ориентированных на них исследовательских направлений. С другой стороны, это сравнительно молодые и ориентированные на западную науку, но, при этом, находящиеся в оппозиции феноменологической «качественной социологии» исследователи. Во всех остальных отношениях, помимо того, что они не относятся ни к одному из основных течений, представители этих групп не имеют ничего общего, и их попадание в одно поле может, видимо, считаться артефактом.

Дискуссионные замечания

Связь возраста с принадлежностью к тем интеллектуальным течениям в отечественной социологии, которые мы выше назвали «старым» и «новым» мэйнстримом, позволяет интерпретировать всю наблюдаемую картину как процесс смены исследовательских генераций. Множество примеров может быть приведено в подтверждение этого тезиса. Так, соотношение назвавших и не назвавших книги Ядова в числе наиболее повлиявших на них, составляет, соответственно, 9 к 8 среди членов Ассоциации старше 60, и 2 к 22 среди респондентов младше 40. И, наоборот, никто из респондентов старше 60 не упомянул книгу Бергера и Лукманна, но ее назвали 10 из 24 респондентов самой младшей группы. Сравнивая расположение возрастных групп на графике с распределением возрастов среди членов СПАС, бросается в глаза, что осуществление основного сдвига вправо – в сторону феноменологической и интерпретативной социологии – приходится на долю поколения 1970-1977 годов рождения.

Распределение членов Ассоциации по возрасту достаточно неровно. Особенно в глаза бросается спад, приходящийся на тех, кто родился в середине 60-х. Так, если за 8 лет с 1954 по 1961 родилось 35 членов Ассоциации, то за последующее восьмилетие (1962-

1969) только 11. Далее, однако, численность делает новый скачок, и дети 1970-1977 годов составляют 32 человека. Соотнося эти параметры с историческим контекстом, мы увидим, что представители поколения, родившегося в 60-е, заканчивали школу и поступали в ВУЗы в 79-86 годах, а представители следующего за ними поколения – соответственно, в 1987-1994. Не касаясь причин, объясняющих эти флуктуации в численности представителей каждой когорты избирающих социологию своей профессией, перечислим только три возможных объяснения того, что последнее поколение оказалось настолько отличным по своим интеллектуальным ориентациям от предшествующих – «идеалистическое», «материалистическое» и «волюнтаристское».

Идеалистическое объяснение состоит в указании на конгруэнтность между ценностями «поколения Перестройки» и гуманистической социологией. Материалистическое объяснение подчеркивает предпосылки для символической революции в поле социологии, создавшиеся, поскольку позиции лидеров «старого мэйнстрима» были прочно заняты представителями старшего поколения, и более молодым претендентам на интеллектуальное доминирование не оставалось ничего, кроме как удовольствоваться второстепенными ролями – или предложить альтернативу самому этому мэйнстриму (Бурдье, 2002). Приток новых кадров, объясняющийся повсеместным открытием социологических кафедр и факультетов, и появление новых рынков интеллектуальной продукции в лице западных фондов, существенно усилили позиции революционеров, и позволили им добиться частичного успеха. В рамках этой интерпретации не существует никаких специальных причин, почему «поколение Перестройки» выбрало именно качественную социологию – помимо того, что у его представителями не было никакой возможности конкурировать в области количественных исследований со старшими коллегами.

Наконец, волюнтаристское объяснение выводит на первый план персоналии менеджеров, создававших крупнейшие исследовательские организации. Основатели наиболее эффективных институтов руководствовались в их дизайне и подборе сотрудников своими собственными критериями того, что составляет «хорошую науку». Развитие руководимых ими структур могло способствовать трансляции их интеллектуальных предпочтений - даже если успехом эти структуры были обязаны вовсе не преимуществам доктрин, а управленческим талантам своих директоров. Проверить эти предположения, как и остальные, проще всего было бы, осуществив сравнительное исследование полей социологии нескольких крупных городов.