Клещевой энцефалит у детей школьного возраста (клинико-иммунологические аспекты)

Автор: Ханипова Л.В., Кашуба Э.А., Орлов М.Д., Дроздова Т.Г., Князева Е.Ф., Мишакина Н.О., Огошкова Н.В., Рождественская Ю.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Инфекции. Иммунология

Статья в выпуске: 5 (54) т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты наблюдения за детьми 7-14 лет с острым клещевым энцефалитом. Выявлены клинические и иммунологические особенности в зависимости от наличия иммунных дисфункций в анамнезе.

Клещевой энцефалит, дети, иммунные дисфункции

Короткий адрес: https://sciup.org/140221533

IDR: 140221533

Текст научной статьи Клещевой энцефалит у детей школьного возраста (клинико-иммунологические аспекты)

Наиболее распространенной природно-очаговой инфекцией в Тюменской области является клещевой энцефалит (КЭ), который сохраняет черты классической нейроинфекции, вызывая развитие стойких дисфункций нервной системы с формированием не только функциональных, но в ряде случаев инвалидизирующих органических последствий [1, 2, 4, 8]. Дети составляют от 18 до 33% от общего числа заболевших [4, 5, 9].

Изучены клиническое течение и иммунный ответ в острый период клещевого энцефалита у детей.

Материал и методы. Проведено наблюдение и обследование 108 детей школьного возраста (7-14 лет) с клещевым энцефалитом (76 мальчиков и 32 девочки).

На основании клинико-анамнестических признаков иммунокомпрометированности (ИК) до заболевания по карте выявления иммунной недостаточности у детей при иммунно-эпидемических исследованиях, предложенной Институтом Иммунологии МЗ РФ [7] в зависимости от преморбидного состояния иммунной системы были сформированы 2 группы детей: 1- иммунологически здоровые дети (ИЗ) - без признаков иммунных дисфункций анамнезе, 2 - иммунокомпрометированные дети (ИК), имеющие в преморбиде проявления инфекционного и/или аллергического синдромов.

Иммунологическое обследование включало: фено-типирование лимфоцитов периферической крови с помощью расширенной панели моноклональных антител с определением маркеров клеточного (CD7+, CD3+, CD4+, CD8+), гуморального (CD20+, CD23+), неспецифического звеньев (CD16+, CD11b+), показателей адгезии, активации (CD50+, CD54+, CD38+, HLADR+, CD71+); определение концентрации сывороточных им-муноглобуллинов основных классов (IgG, IgM, IgA); фагоцитарной активности нейтрофилов с латексом; исследование метаболической активности нейтрофилов в спонтанном и активированном НСТ-тесте; определение уровня циркулирующих иммунных комплексов.

Результаты были подвергнуты статистической обработке. Определялись основные статистические характеристики: среднее (M), стандартная ошибка среднего (m), вычисление относительных величин (Р), стандартной ошибки доли (sр). Проверка гипотезы о равенстве двух средних проводилась с помощью t-критерия Стьюдента. Значимость различий долей вычислялась по методу углового преобразования Фишера (рφ). Проводился корреляционный анализ с вычислением парных коэффициентов корреляции Пирсона, построением корреляционных матриц для иммунологических показателей. Для выявления общих закономерностей вычислялись интегральные характеристики корреляционых матриц [6]: процент достоверных связей в изучаемом фрагменте (ПДС); коэффициент тесноты связи (КТС); показатель средней интенсивности связи во фрагменте (СИС).

Результаты и обсуждение. При оценке пре-морбидного состояния иммунной системы выявлено, что каждый второй ребенок, заболевший КЭ, имел в анамнезе признаки ИК 55,6 ± 4,8% (n=60), ИЗ дети составили 44,4±4,8% (n=48). В группе ИК преобладали дети с преморбидным инфекционным синдромом (83,3 ± 4,8% (n=50) против 16,7 ± 4,8% (n=10) с премор-бидным аллергическим синдромом).

Анализ структуры клинических форм КЭ показал, что лихорадочные формы заболевания составили 27,8 ± 4,3% (n=30), менингеальные 58,3 ± 4,7% (n=63) и очаговые 13,9 ± 3,3% (n=15). При лихорадочных формах КЭ преобладали пациенты из группы ИЗ (60 ± 8,9%; р φ <0,001). При формах, с поражением нервной системы (менингеальные, очаговые) больший удельный вес занимали ИК дети (61,5 ± 5,5%; n=48; рф<0,001).

Особенностью КЭ является волнообразное течение болезни. Одноволновый характер наблюдался нами в 55,6 ± 4,8% (n=60), двухволновый в 44,4 ± 4,8% (n=48). При одноволновом течении преобладали ИЗ (58,3±6,4%; n=35; рф<0,001), а при двухволновом ИК пациенты (72,9±6,4%; n=35; рф<0,001).

Таким образом, дети у которых КЭ протекал с поражением нервной системы, ацикличным течением в основном были иммунокомпрометированными, что превышает частоту иммунной недостаточности в г. Тюмени (2-5,6%) [3].

Преморбидная ИК оказывала влияние и на особенности клиники КЭ у детей. Лихорадочные формы характеризовались умеренно выраженными признаками интоксикации и катаральными явлениями со стороны верхних дыхательных путей. ИК дети имели более низкую (у 83,3±15,2% до 38оС, у 89,9±11,4% ИЗ выше 38 оС), но длительную (5,2±1,2 против 3,1±0,4 дней у ИЗ, р<0,05) температурную кривую, с субфебрильными волнами после нормализации температуры (в 66,7±19,3% против 6,7±6,4% ИЗ; рф<0,001). Общеинфекционный синдром у ИК детей имел более высокую частоту таких симптомов, как головная боль (у 100% против 80±10,3% ИЗ; рφ<0,001), вялость, слабость (у 100% против 73,3±11,4% ИЗ; рф<0,001), бледность кожных покровов (у 50±20,4% против 6,7±6,4% ИЗ, рф<0,001), полиаде- нит (у 66,7±19,3% против 20±10,3% ИЗ; рφ<0,001) и сохранялся длительнее (6,0±1,1 против 3,7±0,5 дней у ИЗ; р<0,05). Катаральный синдром у ИК детей отличался более разнообразным характером жалоб и объективных признаков и дольше сохранялся (8,9±1,8 против 6,0±0,5 дней у ИЗ; р<0,05). ИЗ пациенты характеризовались яркой и динамичной клинической картиной с более адекватными механизмами «фиксации» и сдерживания инфекции (в 2,5 раза чаще выявлялся регионарный к месту присасывания клеща лимфаденит).

При анализе клинического течения форм с поражением нервной системы (менингеальные и очаговые) выявлены аналогичные тенденции - ИК пациенты отличались вялым, продолжительным течением общеинфекционного синдрома с более выраженными проявлениями интоксикации и катаральными явлениями со стороны верхних дыхательных путей. Неврологическая симптоматика была представлена сочетанием общемозгового, менингеального и энцефалитического синдромов. Длительность и частота общемозговой и менингеальной симптоматики у ИК детей превышала показатели ИЗ пациентов. Очаговые симптомы при менингеальных формах КЭ выявлялись у половины ИЗ и ИК пациентов, были проявлением внутричерепной гипертензии и носили нестойкий характер. При очаговых формах энцефалитический синдром отражал характер поражения ЦНС. ИЗ дети отличались большей тяжестью этого синдрома. Поражение ЦНС по типу диффузного менингоэнцефалита отмечено у 50 ± 25% ИЗ и 83,3 ± 15,2% ИК, а по типу более тяжелого очагового менингоэнцефалита у 50 ± 25% ИЗ и 16,7 ± 15,2% ИК детей. Частота очаговых симптомов у ИЗ была большей и они длительнее сохранялись (20,2 ± 1,4 против 16,6 ± 1,1 дней; р<0,05). Течение заболевания у части пациентов осложнялось развитием отека – набухания головного мозга, который у ИЗ встречался чаще, развивался раньше (на 1,5 ± 0,5 день против 5,5 ± 0,5 день у ИК детей; р<0,05), но сохранялся менее длительно (4,5 ± 0,5 дня против 8,5 ± 0,5 дня у ИК; р<0,05). 1/3 ИК больных имели сопутствующие воспалительные заболевания со стороны ЛОР органов – ринит, ларинготрахеит, ангина.

Проведенное иммунологическое обследование выявило у ИЗ и ИК пациентов однонаправленные изменения в динамике иммунологических показателей, различия были только в степени выраженности и длительности сохранения.

На первой неделе заболевания иммунный ответ у ИЗ детей при одноволновом течении КЭ характеризовался снижением экспрессии Т-клеточных маркеров (CD7, CD3, CD4, CD8), молекул адгезии (CD50), повышением маркеров активации (CD71), возрастанием концентрации IgA, IgM, ЦИК, увеличением количества (CD16) и функциональной активности (CD11b) НК – клеток, высокой фагоцитарной активностью Нф, с увеличением их метаболической активности и снижением функционального резерва. ИК отличались снижением экспрессии CD38 и отсутствием возрастания фагоцитарной активности Нф.

На второй неделе КЭ возрастала активация иммунной системы с повышением экспресcии CD54, CD38, HLA-DR, происходило снижение CD20+Лф с повышением CD23+Лф у ИЗ, возрастала концентрация IgG. ИК в эту фазу отличались отсутствием снижения CD20+ клеток, низкими уровнями ЦИК 3,5% ПЭГ.

На третьей неделе болезни у ИЗ происходило восстановление до нормативных значений ряда показателей – миаркеров Т-лимфоцитов (CD3, CD4), молекул адгезии (CD50, CD54) и активационных маркеров (CD38), с сохранением указанных изменений у ИК пациентов. У обеих групп детей в это время сохранялась активация гуморального и неспецифического звеньев иммунной системы. У ИК только в эту фазу возрастала концентрация IgG, были ниже показателей контрольной группы CD16+Лф.

Установлено, что ИЗ дети, характеризовались более адекватным иммунным ответом – специфические титры антител у них нарабатывались раньше (на второй неделе уже не было серонегативных случаев). При двухволновом течении имели место более низкие титры антител, особенно у ИК пациентов (на второй неделе КЭ титры антител у ИК 49,1 ± 7,5 против 100 ± 40,7 у ИЗ; р < 0,01).

Важной характеристикой иммунологического состояния организма служит совокупность выявляемых статистических зависимостей между иммунологическими параметрами [6]. Изучение интегральных показателей корреляционных матриц между иммунологическими показателями у больных КЭ с различными вариантами течения выявило, что у ИЗ детей при одноволновом течении наблюдалось увеличение достоверных связей и тесноты связи на первой неделе с восстановлением до нормативных значений к третьей неделе. ИК отличались снижением сопряженности в системе на первой неделе (уменьшение ПДС в 3, КТС в 2 раза).

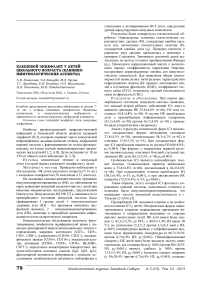

Таблица 1

Интегральные показатели корреляционных матриц в зависимости от характера течения и наличия преморбидных дисфункций иммунной системы

|

Интегральный показатель корреляционной матрицы |

Характер течения КЭ |

Контрольная группа |

Сроки |

|||||

|

1 неделя |

2 неделя |

3 неделя |

||||||

|

ИЗ |

ИК |

ИЗ |

ИК |

ИЗ |

ИК |

|||

|

Процент достоверных связей |

одноволновое |

8,7 |

7,4 |

3,9 |

13,4 |

17,3 |

8,2 |

8,2 |

|

(ПДС), % |

двухволновое |

37,7* |

19,5* |

29* |

19,9 |

24,3* |

20,4* |

|

|

Коэффициент тесноты связи |

одноволновое |

0,24 |

0,20 |

0,12 |

0,46 |

0,61 |

0,22 |

0,23 |

|

(КТС) |

двухволновое |

1,75* |

0,78* |

1,36* |

0,70 |

0,91* |

0,72 |

|

|

Средняя интенсивность связи |

одноволновое |

0,34 |

0,37 |

0,30 |

0,29 |

0,32 |

0,38 |

0,37 |

|

(СИС) |

двухволновое |

0,46 |

0,32 |

0,40 |

0,35 |

0,40 |

0,35 |

|

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные статистические различия от показателей контрольной группы; * - достоверные различия между аналогичными группами одно- и двухволнового течения.

Иной характер динамики интегральных показателей у ИК детей можно объяснить тем, что антигенные воздействия в преморбиде у этой категории детей приводят к тому, что иммунная система находится в состоянии постоянного напряжения и на более сильное раздражение (инфекция) уже не может реагировать дальнейшим повышением, а отвечает различной степенью выраженности снижением сопряженности (табл. 1).

При двухволновом течении КЭ независимо от наличия преморбидной ИК наблюдалось значительное увеличение количества и тесноты достоверных связей, без восстановления до нормативных к третьей неделе (табл. 1). Увеличение количества и силы взаимосвязей свидетельствует о повышении напряженности системы и является одним из возможных проявлений общего синдрома иммунологической недостаточности [7].

Выводы:

-

1. Клещевой энцефалит у детей школьного возраста в г.Тюмени сохраняет черты классической нейроинфекции с преобладанием в структуре госпитализированных менингеальных форм.

-

2. Иммунные дисфункции в анамнезе являются фактором риска развития ацикличных и тяжелых форм КЭ у детей.

-

3. У иммунокомпрометированных детей КЭ характеризуется вялым торпидным течением с более низкой, продолжительной лихорадкой, субфебрильными волнами, длительным сохранением симптомов интоксикации, менингеального и очагового синдромов.

-

4. Иммунный ответ при КЭ у детей, без иммунных дисфункций в анамнезе, характеризуется как адекватный с фазовой динамикой показателей и восстановлением значений Т-клеточного звена иммунитета и сопряженности в системе к фазе исходов.

-

5. Иммунный ответ при КЭ у детей, с признаками иммунокомпрометированности в анамнезе, отличается формированием синдрома перенапряжения иммунной системы, без восстановления дефицита Т-лимфоцитов к третьей неделе.

Список литературы Клещевой энцефалит у детей школьного возраста (клинико-иммунологические аспекты)

- Волкова Л.И., Образцова Р.Г. Клиника современного острого клещевого энцефалита на Урале. Патоморфоз острого клещевого энцефалита на Среднем Урале. -Екатеринбург: УрГСХА, Уральское изд-во, 2008. -№ 19. -107 с.

- Гайворонская А.Г., Галицкая М.Г., Намазова-Баранова Л.С. Этиология, клинические проявления, лечение и профилактика клещевого энцефалита//Педиатрическая фармакология. -2013. -№ 2. -С. 34-39.

- Дроздова Т.Г., Кашуба Э.А., Орлов М.Д. и др. Иммунное здоровье детей севера Западной Сибири//Современные проблемы аллергологии, клинической иммунологии и иммунофармакологии. Сборник трудов. -Москва, 1997. -С. 548.

- Иерусалимский А.П. Клещевой энцефалит. Руководство для врачей. -Новосибирск, ГГМА МЗ РФ, 2001. -360 с.

- Клещевой энцефалита у детей (патогенез, клиника, диагностика, лечение)/Пособие для врачей/Под ред. проф. Н.В. Скрипченко. -СПб., 2007. -80 с.

- Лебедев К.А., Понякина И.Д. Общий синдром иммунологической недостаточности//ВИНИТИ. Акт. Пробл. Клин. иммунологии. Сборник научных материалов. -Том 22. -Москва. -1988. -С. 147-170.

- Петров Р.В., Кашуба Э.А., Орадовская И.В. и др. Формирование групп риска по иммунной недостаточности у детей в регионе Западной Сибири//Иммунология. -1991. -№ 5. -С. 62-65.

- Пинегина Т.С., Жукова Н.Г., Бартфельд Н.Н., и др. Исходы клещевого энцефалита в Томской области//Бюллетень сибирской медицины. -2013. -№ 5. -С. 51-58.

- Сорокина М.Н., Скрипченко Н.В. Вирусные энцефалиты и менингиты у детей: Руководство для врачей. -М.: М, 2004. -416 с.