Нейромышечный статус у здоровых детей первого года жизни по данным накожной электромиографии

Автор: Соколов Александр Леонидович, Зарипова Юлия Рафаэльевна, Мейгал Александр Юрьевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 8 (113), 2010 года.

Бесплатный доступ

Электромиография, двигательные единицы, детский возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/14749813

IDR: 14749813

Текст статьи Нейромышечный статус у здоровых детей первого года жизни по данным накожной электромиографии

Двигательная система человека проходит длительный этап постнатального созревания, включающий в себя становление скелетной мускулатуры и нервных центров [1]. Смена видов двигательной активности и поведения плода, новорожденного, младенца и ребенка старшего возраста направлены на адекватную адаптацию организма к условиям внешней и внутренней среды на различных этапах онтогенеза [9].

Морфологическое развитие двигательной системы ребенка достаточно подробно документировано начиная с первых дней жизни [7]. Вместе с тем функциональное состояние двигательной сферы ребенка можно тестировать начиная только с 3–6-летнего возраста, например максимальную скорость, силу и ритм сокращений мышцы, точность движений [9]. В этой связи в литературе имеется очень мало данных о функционировании двигательной системы детей, особенно в раннем возрасте. Клиническими критериями функции двигательной системы младенца являются такие показатели, как мышечный тонус, глубокие рефлексы (периостальные и сухожильные), лабиринтные и шейнотонический рефлексы, пассивные и спонтанные генерализованные движения.

Двигательные единицы человека на протяжении жизни претерпевают существенные изменения [3], [4], [10]. Эти изменения связаны с созреванием супраспинальных нисходящих мо

торных трактов, изменением соотношения возбуждения и торможения в спинном мозге, развитием мышечных волокон и иннервации. Созревание и рост мышц у детей онтогенетически тесно связаны с позной антигравитационной активностью и температурой среды [1]. Тесная связь созревания двигательной системы с экологическими факторами была продемонстрирована на примере новорожденных нескольких видов животных [1].

Развитие двигательных единиц хорошо исследовано на новорожденных млекопитающих, например на крысятах [11], однако в силу методических ограничений на новорожденном ребенке такие исследования не проводились.

В этой связи для понимания онтогенеза спинальных механизмов движения нам представлялось важным исследовать возрастную динамику параметров интерференционной электромиограммы, характеристик потенциалов действия двигательных единиц и параметров импульсации двигательных единиц, полученных при накожном отведении у здоровых детей первого года жизни, рожденных в условиях Европейского Севера России в Республике Карелия.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использован накожный метод электромиографии, который позволил сделать записи интерференционной электромиограммы (иЭМГ), импульсных последовательностей двигательных единиц

(ДЕ) и потенциала ДЕ (ПДЕ). Выбор накожной методики обусловлен ее преимуществами перед игольчатой ЭМГ: неинвазивностью, безболезненностью и постоянством положения электродов. Для обработки иЭМГ использовали турн-амплитудный анализ, так как он чувствителен к функциональному состоянию скелетной мышцы (нейропатия или миопатия, утомление, денервация и реиннервация), отличается хорошей воспроизводимостью результатов и отсутствием необходимости учета нагрузки, что важно при исследовании ребенка [2], [6], [7], [8], [10]. Измеряли среднюю амплитуду (мкВ), количество «турнов» («поворотов» амплитудой > 100 мВ) за 1 секунду (N ⁄ с), PR (максимальное отношение количества «поворотов» к средней амплитуде ЭМГ за 1 секунду). Анализ ПДЕ включал измерение амплитуды, длительности, количества фаз [6].

Исследование проведено на базе кабинета нейрофизиологических исследований ГУЗ «Детская республиканская больница» г. Петрозаводска Республика Карелия многофункциональным компьютерным комплексом «Нейро-МВП» (ООО «Нейрософт», Иваново, Россия). Использовали биполярные оловянные электроды размером 12x6 мм с фиксированным межэлектродным расстоянием 14 мм и толщиной 2 мм. Исследовали 4 мышцы: m. biceps brach. (С5, С6) и m. triceps brach. (С7, С8, Т1) справа; m. gastrocnemius (S1, S2) и m. tibialis ant. (L4, L5) слева.

Обследованы здоровые дети первого года жизни, проживающие в Республике Карелия (n = 85). Все дети (42 мальчика, 43 девочки) были разделены на возрастные группы с учетом становления антигравитационных реакций по И. А. Аршавскому [1] (табл. 1). К I группе отнесены дети в возрасте от 5 суток до 28 дней, группе II – дети от 1 до 3 месяцев (грудные дети до реализации антигравитационных систем), в III группу включены дети в возрасте 3–6 месяцев (первый этап развития антигравитационных реакций), IV группу составили дети 6–9 месяцев (второй этап развития антигравитационных реакций), V группа – дети 9–12 месяцев (третий и четвертый этапы антигравитационных реакций).

Для регистрации импульсных последовательностей отдельных ДЕ электроды располагали в области сухожилия трехглавой мышцы плеча проксимальнее локтевого отростка, а также над дистальным концом прямой мышцы бедра. Подобное расположение электродов позволяет использовать «эффект зеркального генератора» вследствие близкого расположения костных массивов и снижения количества мышечных волокон в области сухожилий [8]. Всего обследовано 150 здоровых детей в возрасте до 1 года, импульсные последовательности ДЕ зарегистрированы у 36 детей (табл. 2). Перед началом каждого сеанса исследования добивались такой установки электродов, чтобы при спонтанной активности ребенка можно было бы визуально на осциллографе наблюдать активность одной или нескольких ДЕ. Для получения высоко- качественных записей активности ДЕ нами соблюдался ряд правил регистрации электрической активности мышц накожными электродами.

Во-первых, электроды устанавливали вдоль хода мышечных волокон. Это связано с тем, что волна деполяризации проходит последовательно под обоими полюсами электрода и создает между ними разность потенциалов (потенциал ДЕ). При поперечном положении пластин электрода относительно хода мышечных волокон возбуждение наступает синхфазно под каждой пластинкой электрода, в результате чего потенциал ДЕ будет низкоамплитудным. Во-вторых, электрод установили так, чтобы два его полюса располагались выше или ниже моторных пластинок. Это обусловлено тем, что возбуждение движется от моторной пластинки в обе стороны к краям мышечных волокон, и если электрод установить по сторонам от моторных пластинок, то деполяризация под обоими полюсами наступит одновременно, а амплитуда потенциала действия ДЕ будет минимальной.

Результаты исследования обрабатывались с помощью пакета статистических программ Microsoft Excel, SPSS for Windows 8,0 . Определялись средние величины (M ± m), достоверность средних величин по критерию Стьюдента (t). Изучена теснота связи (корреляция) между возрастными показателями и показателями электромиограммы при помощи коэффициента Спирмена (коэффициент корреляции рангов).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

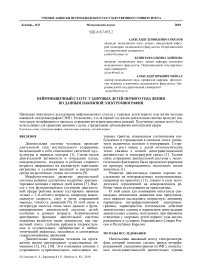

Турн-амплитудный анализ иЭМГ показал, что в течение первого года жизни ребенка все показатели претерпевают изменения. У новорожденных детей (I группа) максимальное количество турнов составило 150–210/с. К возрасту 1–3 месяца (II группа) количество турнов возрастало до 230/с во всех мышцах, за исключением m. gastrocnemius . В дальнейшем, начиная с возраста 3 месяца и в течение первого года жизни, количество турнов постепенно снижалось до 70–130/с (рис. 1). Достоверных различий в количестве турнов между мальчиками и девочками не обнаружено (p > 0,05). В m. gastrocnemius максимальное количество тур-нов снижалось с момента рождения в течение всего первого года жизни.

Таблица 1

|

Характеристика групп здоровых детей при интер |

еренционной электромиографии |

|||||

|

Возрастная группа |

Возраст, мес. |

Мальчики (n = 43) |

Девочки (n = 42) |

Средний возраст, мес. |

||

|

Рост, м |

Вес, кг |

Рост, м |

Вес, кг |

|||

|

I (n = 20) |

< 28 дней |

0,53 ± 0,01 |

3,43 ± 0,09 |

0,53 ± 0,01 |

3,54 ± 0,09 |

20,75 ± 4,26* |

|

II (n = 20) |

1–3 |

0,56 ± 0,01 |

4,38 ± 0,14 |

0,55 ± 0,01 |

4,50 ± 0,19 |

1,15 ± 0,37 |

|

III (n = 15) |

3–6 |

0,58 ± 0,03 |

6,10 ± 0,40 |

0,57 ± 0,02 |

6,40 ± 0,20 |

3,8 ± 0,63 |

|

IV (n = 15) |

6–9 |

0,59 ± 0,01 |

8,70 ± 0,15 |

0,60 ± 0,01 |

8,30 ± 0,30 |

7,44 ± 0,81 |

|

V (n = 15) |

9–12 |

0,61 ± 0,02 |

9,10 ± 0,30 |

0,60 ± 0,02 |

9,00 ± 0,15 |

9,89 ± 0,66 |

Примечание. * дни.

Таблица 2

Характеристика групп здоровых детей с зарегистрированными двигательными единицами

|

Возрастная группа |

Возраст, мес. |

Средний возраст, дн. ± SD |

Средний вес, кг. ± SD |

|

I (n = 7) |

< 28 дней |

24,43 ± 7,94 |

3,64 ± 0,64 |

|

II (n = 10) |

1–3 |

48,77 ± 16,72 |

4,39 ± 0,58 |

|

III (n = 7) |

3–6 |

138,85 ± 20,11 |

5,54 ± 0,61 |

|

IV (n = 7) |

6–9 |

227,83 ± 33,59 |

7,49 ± 1,80 |

|

V (n = 5) |

9–12 |

0,75 ± 0,15 |

8,45 ± 1,26 |

Рис. 1. Максимальное количество турнов ЭМГ мышц верхних и нижних конечностей у здоровых детей без учета пола: достоверность результатов к возрасту 0–1 месяц отмечена на рисунке: # – p < 0,05, ## – p < 0,01. Достоверность результатов между полами отмечена на рисунке: * – p < 0,05, ** – p < 0,01

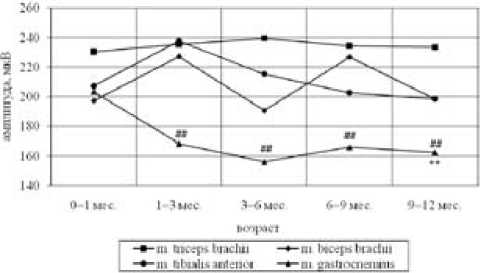

Максимальная амплитуда иЭМГ у новорожденных детей (I группа) составила 200–250 мкВ во всех исследованных мышцах. В дальнейшем на протяжении первого года жизни средняя амплитуда практически не изменялась, за исключением m. gastrocnemius , в которой амплитуда иЭМГ снижалась с момента рождения от 220 до 150 мкВ (рис. 2). Максимальное отношение количества турнов к средней амплитуде электромиограммы за 1 с (PR) при рождении составило 0,75–0,9 во всех исследованных мышцах за исключением m. triceps brach., для которой были характерны значения до 1,1. При увеличении возраста отмечено снижение показателей PR до 0,6–0,8, причем наиболее низкие значения были характерны для m. gastrocnemius .

Достоверных различий максимальной амплитуды и турнов между мальчиками и девочками нет (p > 0,05). Визуально электромиограмма была высокоамплитудной и низкочастотной.

Рис. 2. Максимальная средняя амплитуда ЭМГ (мкВ) мышц верхних и нижних конечностей у здоровых детей контрольной группы без учета пола: достоверность результатов к возрасту 0–1 месяц отмечена на рисунке: # – p < 0,05, ## – p < 0,01.

Достоверность результатов между полами отмечена на рисунке: * – p < 0,05, ** – p < 0,01

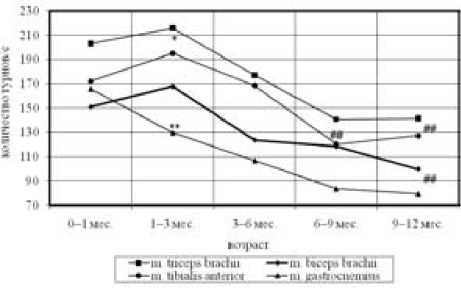

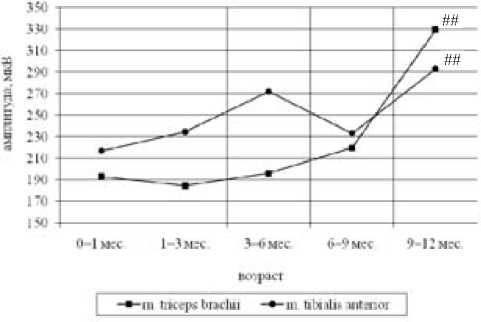

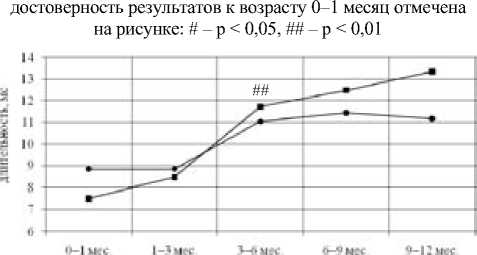

Анализ ПДЕ проведен в двух мышцах верхних и нижних конечностей у 65 неврологически здоровых детей. Получено 244 ПДЕ m. triceps brach. и 218 ПДЕ m. tibialis ant . Установлено, что в течение первого года жизни происходит увеличение средней амплитуды ПДЕ от 100–250 до 400 мкВ, длительности ПДЕ – от 6 до 15 мс. Особенно заметное увеличение амплитуды ПДЕ происходит в возрасте 9– 12 месяцев (рис. 3), а длительности – в возрасте 3–6 месяцев (рис. 4). Средняя амплитуда ПДЕ при рождении была более высокой у девочек. Так, амплитуда ПДЕ m. triceps brach . при рождении составила у девочек 221,0 ± 99,65 мкВ, у мальчиков – 174,33 ± 78,22, в m. tibialis ant . при рождении у девочек 228,63 ± 65,69 мкВ, у мальчиков – 207,5 ± 45,06 мкВ. К 9–12 месяцам значения амплитуды ПДЕ девочек и мальчиков конвергировали.

При анализе количества фаз ПДЕ установлено, что у детей первого года жизни преобладали трехфазные потенциалы – 406 потенциалов из 462 (87,9 %). Обнаружено всего 42 четырехфазных ПДЕ (9,1 %), 11 двухфазных (2,4 %) и 2 по-лифазных ПДЕ (0,4 %). Количество фаз ПДЕ не изменялось при увеличении возраста с периода новорожденности до1 года.

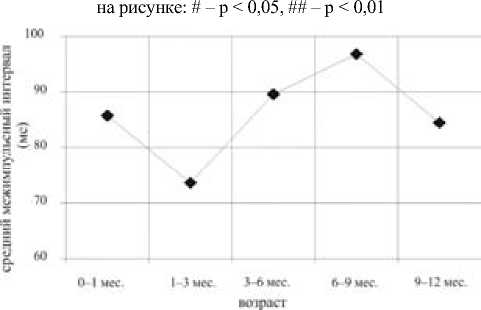

Импульсные последовательности отдельных ДЕ длительностью до 30–100 разрядов были зарегистрированы у 36 детей. Наименьший возраст с зарегистрированной импульсной активностью ДЕ отмечен у ребенка в возрасте 14 суток. Всего зарегистрирована активность 63 ДЕ в m. triceps brach. Импульсные последовательности ДЕ детей подразделялись на два отчетливых электромио-графических паттерна. Первый паттерн, который включал в себя 23 ДЕ, характеризовался длительной стационарной импульсацией («стабильные» двигательные единицы). Второй вид паттернов импульсации ДЕ («периодические» двигательные единицы) представлял собой короткие серии (по 5–10–20) разрядов двигательных единиц с более высокой по сравнению со стабильными двигательными единицами частотой и очень стабильными межимпульсными интервалами. Частота разрядов «периодических» двигательных единиц составила 15–30 имп/с. Характерной особенностью «периодических» двигательных единиц являлось то, что первые и последние межимпульсные интервалы в сериях не отличались от межимпульсных интервалов в середине периода их активности (рис. 5). Вследствие этого вариабельность импульсации данных двигательных единиц не превышала 5–7 мс.

Всего обнаружено 17 «периодических» ДЕ m. triceps brach . Наблюдалось постепенное снижение их пропорции от групп I и II (36,11% всех ДЕ) до групп IV (19,43 %) и V (0,0 %). В течение первого года жизни зарегистрировано постепенное увеличение межимпульсного интервала ДЕ, то есть снижение частоты импульсации. Вместе с тем обнаружено кратковременное увеличение частоты импульсации ДЕ в группе II (1–3 месяца) до 16 имп/с.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные электромиографические данные показали, что двигательная система здорового ребенка претерпевает существенные изменения в течение первого года жизни. Изменению подвержены амплитуда и количество турнов иЭМГ, амплитуда и длительность ПДЕ, а также частота импульсации ДЕ и типы импульсации ДЕ. Вторая особенность заключается в том, что названные параметры изменяются скачкообразно и несинхронно.

В частности, длительность ПДЕ почти удваивается в возрасте 3–6 месяцев, тогда как амплитуда ПДЕ мало изменяется в этом возрасте, но резко увеличивается в возрасте 9–12 месяцев. По мере увеличения возраста детей в течение первых трех месяцев жизни отмечается незначительное нарастание количества турнов и амплитуды за исключением амплитуды иЭМГ мышц нижних конечностей. Увеличение максимального количества тур-нов отмечено во II группе (1–3 месяца жизни) во всех мышцах, за исключением m. gastrocnemius. В данной мышце показатели максимального количества турнов не имели тенденцию к повышению. Значения средней максимальной амплитуды электромиограммы, зарегистрированные у новорожденных детей I группы, составили 200–250 мкВ во всех исследованных мышцах. Показатели средней амплитуды на протяжении первого года жизни практически не изменяются.

Рис. 3. Средняя амплитуда потенциалов двигательных еди- ниц при накожном отведении электромиограммы в контрольной группе в зависимости от возраста без учета пола:

nmpoci

Рис. 4. Длительность потенциалов двигательных единиц при накожном отведении электромиограммы в контрольной группе в зависимости от возраста без учета пола: достоверность результатов к возрасту 0–1 месяц отмечена

Рис. 5. Динамика среднего межимпульсного интервала двигательных единиц трехглавой мышцы плеча в течение первого года жизни у ребенка

Подобная асинхронность, которая характерна для развития функций у детей [3], [4], вероятно, отражает динамику нейромышечного статуса в зависимости от созревания антигравитационных реакций и созревания самой двигательной единицы.

Следующая особенность заключается в том, что развитие исследованных параметров зависит от функции мышцы. В частности, динамика параметров иЭМГ икроножной мышцы явно отличалась от остальных мышц, что может быть связано с ее антигравитационной функцией.

В частности, нами обнаружены существенные особенности в динамике электромиографи-ческих показателей m. gastrocnemius . Эта мышца, которая является в основном антигравитационной по своей функции, показала слабую чувствительность к возрасту в течение первого года жизни. Вероятно, это связано с тем, что антигравитационная реакция, в которой участвует m. gastrocnemius , а именно реакция стояния, появляется только к концу первого года жизни.

ВЫВОДЫ

Таким образом, комплексное электромиогра-фическое исследование позволяет объективно нейрофизиологически описать развитие функционального состояния периферического отдела двигательной системы человека в возрастном аспекте (от 5 дней до 12 месяцев). Это может быть использовано в качестве объективного критерия возрастной нормы развития двигательной системы и основанием для разработки критериев диагностики поражения периферической двигательной системы при перинатальном поражение центральной нервной системы у детей первого года жизни.

Список литературы Нейромышечный статус у здоровых детей первого года жизни по данным накожной электромиографии

- Аршавский И. А. Принцип доминанты в индивидуальном развитии организма//Журнал высшей нервной деятельности. 1993. Т. 43. № 4. С. 785-794.

- Безруких М. М., Кисилев М. Ф., Комаров Г. Д. и др. Возрастные особенности организации двигательной активности у детей 6-16 лет//Физиология человека. 2000. Т. 26. № 3. С. 100-107.

- Бурсиан А. В. Ранний онтогенез моторного аппарата теплокровных. Л.: Наука, 1983. 165 с.

- Бурсиан А. В., Кузнецов С. В. Онтогенетические аспекты деятельности спинальных генераторов ритмического моторного возбуждения//Журн. эвол. биохим. и физиол. 1992. Т. 28. № 1. С. 112-119.

- Вельтищев Ю. Е. Проблемы охраны здоровья детей России//Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2000. № 5.

- Герасимова Л. И., Мейгал А. Ю., Сергеев А. М., Лупандин Ю. В. Количественная оценка суммарной электромиограммы у больных дифтерийной полинейропатией//Журнал неврологии и психиатрии. 1999. Т. 99. № 5. С. 25-26.

- Маркосян А. А. Основы морфологии и физиологии организма детей и подростков. М.: Медицина, 1969. 574 с.

- Мейгал А. Ю., Кузьмина Г. И., Шигуева Т. А., Закирова А. З. Способ селективного отведения потенциалов действия двигательных единиц человека накожными электродами//Физиология человека. 2009. Т. 35. № 5. С. 134-138.

- Пальчик А. Б. Эволюционная неврология. СПб.: Питер, 2002. C. 58-265.

- Sale M. V., Semmler J. G. Age-related differences in corticospinal control during functional isometric contractions in left and right hands//J. Appl. Physiol. 2005. Vol. 99. № 4. P. 1483-1493.

- Ridge R. M., Rowlerson A. Motor units of juvenile rat lumbrical muscles and fibre type compositions of the glycogendepleted component//J. Physiol. 1996. Vol. 15. № 497. Pt. 1. P. 199-210.

- Ramanathan N. L. A new weighting system for mean surface temperature of the human body//J. Appl. Physiol. 1964. Vol. 19. P. 531-533.