Образ волжских городов в массовом сознании их жителей

Автор: Меркулова Дарья, Соловьева Юлия

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология города

Статья в выпуске: 5, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования по изучению образа ряда волжских городов в массовом сознании их собственных жителей и жителей соседних городов. Сделан обзор исследований образов российских городов, а также выполнен краткий анализ специфики их возникновения и развития в последние десятилетия. В качестве инструмента для определения образа были использованы субъективные оценки горожанами различных аспектов городского пространства: уровень развития своего и соседних городов, оценку локального района, где проживает респондент, оценки динамичности, современности, чистоты, etc. В массовом сознании жителей крупных волжских городов сформировался образ города, которого признают "лидером" и собственные жители, и жители других городов. Таким "лидером" однозначно можно назвать Казань, на втором месте - Самара, на третьем - Волгоград. Самым экономически депрессивным поволжским городом считается Саратов, причем сами саратовцы чаще оценивают жизнь в городе даже ниже, чем их соседи. Проведенное исследование установило, что оценки внеш- него облика городов коррелируют с оценкой уровня экономического развития городов. Анализ показал, что сами горожане всегда оценивают свой город ниже, чем соседи. Отношение жителей к своему городу в целом связано с оценкой отдельных районов, где проживают респонденты: чем привлекательнее образ всего города, тем лучше образ районов. Динамика официальных показателей численности населения городов связаны с их образами в его массовом сознании: чем более привлекательным он сложился в самом городе и у соседей, тем быстрее растет его население. Напротив, чем менее привлекателен этот образ, тем вероятнее, что люди покидают его.

Волга, массовое сознание, образ, город, городская социология, регионы

Короткий адрес: https://sciup.org/142182151

IDR: 142182151

Текст научной статьи Образ волжских городов в массовом сознании их жителей

Дарья Меркулова кандидат философских наук, руководитель аналитического отдела Юлия Соловьева ведущий аналитик Фонда социальных исследований (г. Самара)

Историю изучения образа города в социологии можно вести от первых экспериментов по построению когнитивных карт в трудах К.Линча, Э.Толмена и Э.Милграма. Однако, заметный вклад в понимание того, каким представляется город его жителям, внесли еще Р.Парк, Л.Вирт и Э.Берджесс. Согласно их подходу, город есть организованное и структурированное пространство, жестко сегментирующее проживающее в нем население. Это пространство размечено легко распознаваемыми объектами, обозначающими центры и границы сегментов, где находятся (живут, работают, проводят свободное время). Такие объекты фиксируются в когнитивных картах городов массовым сознанием различных социальных групп, проживающих в них. Отражение совокупности таких объектов в массовом сознании и представляет собой образ города.

К.Линч использовал данный подход к анализу образов трех американских городов: Лос-Анджелеса, Бостона и Джерси, что позволило ему детально описать достоинства и недостатки каждого из них и предложить пути градостроительных изменений с целью сделать эти города более привлекательными для людей и конкурентно способными среди других центров. Ведь лишь привлекательный город может быть конкурентно способным среди десятков и сотен городов с примерно одинаковыми количественными характеристиками своего населения и экономики. В своем проекте К.Линч использовал сбор как объективных показателей о городской среде, полученный с помощью специально обученных сборщиков, переписывающими реально существующие объекты, так и глубинные интервью с представителями различных групп городского населения для того, чтобы они описали свое представление о городе (Линч, 1982).

Метод, предложенный К. Линчем, содержит два важных элемента, которые для целей данного исследования, представляются очевидными недостатками. Прежде всего, это — концентрация на образе города среди его собственных жителей. Это, несомненно, важно и, в первую очередь, способствует (может способствовать) изменениям в городской среде, но не исчерпывает все богатство сложившегося образа. Очевидно, что представление о городе в массовом сознании его жителей, приезжавших в него и тех, кто в нем ни разу не был, сильно разнятся. И, скорее всего, именно он в совокупности, а также различия в представлении о нем среди местного и приезжего населения, является ключом к пониманию стоящих перед городским сообществом и властями проблем. Другим важным для социологического анализа момента является то, что работа Линча была направлена на выявление общих для горожан элементов образа города, а не на поиск его особенностей среди различных социальных групп.

В российской социологической практике изучение когнитивных карт больших городов в целом мало распространено: в анализе различных методов картирования в (Глазков, 2013a) не упомянут ни один отечественный пример использования последнего. Тем не менее, екатеринбургский социолог Веселкова описывает свой опыт применения ментальных карт среди студентов местного университета (Веселкова, 2010). Конечно, часть студентов являются недавними жителями других населенных пунктов, но рассматривать их как гостей города, все равно сложно. Да и само по себе студенчество — лишь одна из молодежных групп населения.

Более распространенным является картирование отдельных районов города и опять же с точки зрения отдельных социальных групп. Так, К. Глазков (Глазков, 2013b) представляет результаты исследования образа Китай-города, одного из центральных районов Москвы на основе собственного наблюдения и опроса небольшого (10 человек) числа представителей трех социальных групп: жителей района, москвичей, не живущих в районе и экскурсоводов. Н. Сорокина и Э. Наберушкина строили карты мобильности малоподвижных групп населения Саратова: студентов и инвалидов (Наберушкина, 2010). О. Запорожец изучала антропологию московского метро (Запорожец, 2013), а в соавторстве с Р. Абрамовым — процессы освоения Царицынского парка столицы (Абрамов, Запорожец, 2014). Ведущий российский социолог пространства А. Филиппов вообще сконцентрировал одно из своих исследований на образе одного места в самом центре столицы — ТЦ "Охотный ряд" (Филиппов, 2009).

Отражения городского пространства в когнитивных картах — индивидуальных и групповых — изучалась в социальной антропологии. Здесь в центре внимания был процесс адаптации различных социальных групп к городской среде, в частности, тех из них, кто испытывает более или менее значительные ограничения в передвижении, например, матери с маленькими детьми, инвалиды или пожилые люди. Их образ города заметно отличался от образа основной части населения, поскольку был не просто ограничен пространственно, но своеобразно искривлен: например, женщина с коляской не может преодолеть трамвайные рельсы, поэтому для прогулки использует другой парк или сквер. (Визуальная, 2009a)

Другим направлением исследований социальных антропологов стало изучение взаимодействия визуальных носителей информации (прежде всего, фотографий) с их зрителем. Анализировалось не столько то, что находилось в центре внимания фотографа и, тем более, не сама личность фотографа (чаще всего, это был исследователь, который по умолчанию предполагался беспристрастным фиксатором события или процесса), а то, какое воздействие данный образ производил на изучаемого зрителя — реального или предполагаемого. (Визуальная, 2009b).

Изучение образов отдельных участков городского пространства в массовом сознании различных социальных групп возможно как через ментальные карты, так и через этнографическое описание и наблюдение форм социального поведения на этих территориях. Так, В.Глазычев сделал детальный анализ нескольких десятков российских городов, ставший результатом экспедиции туда его группы (Глазычев, 2005). Во многом на этой основе в России возникло течение социальных исследователей и активистов, соединяющих методы социологического познания социальной реальности и активистские методы ее изменения.

Здесь, прежде всего, следует отметить Институт "Стрелка" и тесно взаимодействующая с ним Высшая школы урбанистики. Их заказчиками являются городские власти и застройщики территорий, в силу чего в деятельности "Стрелки" собственно социологические исследования носят преимущественно вспомогательную роль. Так, на Московском урбанистическом форуме 2014 года, программный комитет которого был представлен сотрудниками КБ "Стрелка", из более чем 130 выступающих во всех секциях, круглых столах и иных обсуждениях, спикеров-социологов было всего лишь четверо (Программа, 2014).

Сотрудники Центра независимых социологических исследований, напротив, "перешли от академических исследований городских пространств к прикладной деятельности в рамках созданной ими Открытой лаборатории "Город"" (Трансформация, 2014,10). Основными принципами их комплексного подхода являются "предпроектные исследования городской среды и общественных процессов в ней, междисциплинарный подход по проектированию трансформации городской среды и партисипаторные проекты, направленные на включение жителей районов в процессы трансформации городской среды" (Трансформация, 2014, 22). Здесь социологические (главным образом, качественные) исследования служат первым этапом для практической деятельности.

Как видим, большинство практикуемых сегодня в российской исследовательской практике подходов к изучению городских пространств, вообще, и их образа в массовом сознании населения проводятся в отношении отдельных городских районов и их жителей, или в самом широком случае, жителей, посещающих данный район. Другой разновидностью исследовательского интереса остаются отдельные социальные группы: студенты, инвалиды, пожилые люди.

Целью проведенного нами исследования было изучение образа города в целом, как среди его собственных жителей, так и среди жителей городов, расположенных по соседству. Предполагается, что образ формируется не только на основе повседневного опыта жизни в городе, но и на основе того, что известно о жизни в других городах. Ведь важно не то, что хороши ли в твоем городе дороги или много ли театров, а насколько это отличается от того, что есть в других городах, причем городах сходных, соседских (Звоновский, 2009, 125). Например, вряд ли информация об улучшении или ухудшении жизни в Лондоне или Шанхае сильно повлияет на мою оценку системы канализации в Самаре, в отличие от того, как обстоят дела в этой сфере в Саратове или Казани.

Также предполагается, что существующий образ города связан с миграционными потоками в него и из него. Чем выше оценка места жительства, тем выше вероятность, что его население будет расти. Чем ниже оценка различных обстоятельств жизни в нем, тем выше вероятность уменьшения числа горожан.

Специфика российского города и его образа в массовом сознании

Процесс возникновения городов, и освоение пространства, в целом, в России радикально отличался от аналогичных процессов в Европе, описанных в классических трудах по урбанистике. Если в Европе города становились, прежде всего, хозяйственными корпорациями, основная цель которых была и остается получение прибыли, то в России города были административными и военными центрами, удерживающими территорию. Выраставшие в российских городах социальные институты почти всегда были государственными. Относительно самостоятельные социальные институты, если и появлялись, воспринимались как центры сепаратизма и безусловно уничтожались. Подданные российского государства имели дело либо с государственно организованным пространством, либо с неорганизованным вообще пространством, понимаемом как воля, отсутствие норм и гражданских обязательств. Они использовали окружающую среду как изолятор от воздействия государства и его агентов (Звоновский, 2007: 56).

После распада тоталитарного государства в 90-х годах прошлого века, сформированные государством и его агентами в регионах России социальные институты (административное деление, система политического управления) и хозяйственная инфраструктура (прежде всего, транспорт и связь) перешли в руки местных элит (Кордонский, 2000: 45). В условиях правового вакуума, характерного для переходных периодов в целом, этот переход осуществлялся нелегитимным, или не вполне легитимным, образом (Волков, 1999: 61-62). Поэтому для защиты от возможной утраты доступа к ресурсам местные элиты прибегают к формированию локальных социальных институтов, призванных обеспечить легитимацию прав собственности на них. К таким институтам в первую очередь относятся суды, другие правоохранительные органы для юридического и силового удержания прав, экономические и юридические институты (биржи, банки, адвокатура) для макроэкономического контроля за доступом к рынкам и интеллектуальная и информационная элита для воспроизводства атрибутов самостоятельности и автономии (символической функции) провинции (Клям-кин, 2000: 34-36).

Местные социальные институты регулируют не только отношения между элитами внутри региона, между национальной и региональными элитами в целом, но и отношения между жителями провинций в целом. Они позволяют реализовать материальный интерес экономически активной части населения, в общих чертах заключающийся в концентрации в их руках частной собственности, как возникшей в последнее время, так и созданной ранее и у государства и его агентов теперь отторгнутой у них. Открывшаяся возможность обогащения тотчас стала формировать инструменты своей защиты — социальные институты.

В "нулевых" годах XXI века маятник институциональных изменений в России качнулся в обратную сторону, и автономия региональных социальных институтов сведена сегодня к минимуму. Федеральное государство восстановило свое господство почти во всех отраслях жизни локальных сообществ. Отдельным российским городам исторически не была свойственна какая-то уникальность в силу бедности автохтонных социальных институтов, способных эту уникальность защищать и воспроизводить. Тем не менее, некоторые регионы и наиболее крупные российские города сохраняют некоторую самобытность и дифференцируют себя как от метрополии, так и от других провинциальных центров, воспроизводя эти отличия в массовом сознании своих жителей (Звоновский, 2003: 79).

Очевидно, что лишь уникальность и самобытность являются основанием для брендинга и маркетинга городов, поиска инвестиций для них, создания благоприятных условий для приезжающих. Более того, часто удачное позиционирование образа города в своем региональном или даже национальном окружении оказыва

Таблица 1. Оценка уровня жизни (по столбцу)2

|

Казань |

Самара |

Саратов |

Волгоград |

|

|

N=300 |

N=300 |

N=300 |

N=300 |

|

|

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ _________________ |

||||

|

ухудшилось |

| 25% | |

| 27% |

32% | |

41% |

|

улучшилось |

19% |

15% |

10% |

8% |

|

не изменилось |

| 57% | |

59% |

58% |

51% |

|

УРОВЕНЬ ОПТИМИЗМА |

||||

|

пессимисты |

| 21% | |

| 28% |

26% |

27% |

|

оптимисты |

24% |

16% |

15% |

16% |

|

нейтральные |

1 55% | |

56% |

60% |

57% |

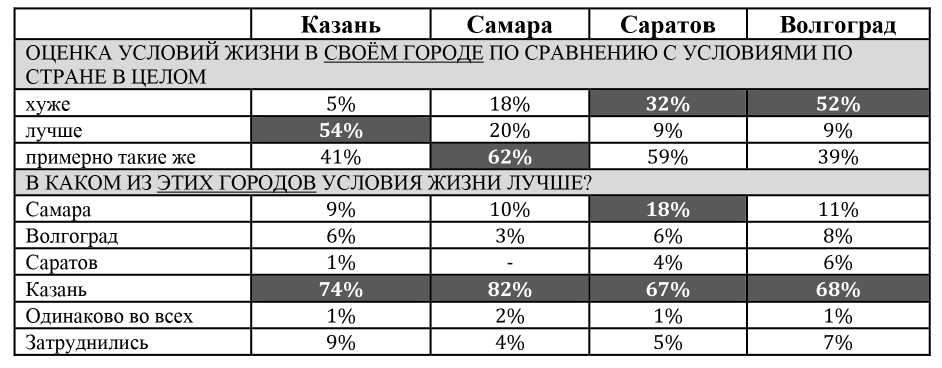

Таблица 2. Сравнительная оценка условий жизни (по столбцу)

ется одним из немногих способов повысить капитализацию города и привлечь в него инвестиции, активизировать внутреннее предпринимательство и инициативу (например, Мышкин, Тутаев). Важно не только представление о городе, каким оно сложилось у его собственных жителей, но и то, каково оно у жителей других городов, в первую очередь, соседних.

Описание исследования

География исследования — Самара, Саратов, Волгоград и Казань. Выбор городов определяется пилотным исследованием 2012 года в Самаре, позволившем локализовать репертуар городов, чей образ конкурирует с образом Самары в массовом сознании ее жителей.

Сбор количественных данных исследования был проведен в октябре-ноябре 2014 года в форме формализованного интервью, сочетающего закрытые и открытые вопросы. Опрос реализован с помощью системы CATI (Computer Assisted Telephone Interview). Общая выборка исследования составит 1200 единиц, по 300 в каждом из городов и охватит жителей городов в возрасте от 18 до 55 лет, поскольку, как показало пилотное исследование, именно данная возрастная группа имеет значимый образ других городов. Выбранный метод отбора обеспечит равную вероятность включения в нее всех представителей указанных возрастов. В целом выборка по каждому города будет репрезентировать их половозрастную структуру, что позволит экстраполировать данные на всю генеральную совокупность в этом возрастном диапазоне.

Уровень социального самочувствия и оценка условий жизни

Традиционно гуманитарные ресурсы городов сравнивают между собой по ряду количественных показателей: уровню рождаемости, продолжительности жизни, доходам, обеспеченности жильем и пр. Все эти показатели носят объективный характер и исключают оценку данных параметров самими горожанами, хотя именно субъективные оценки отражают социальное самочувствие жителей городов, их готовность вкладывать свои личные ресурсы (время и деньги) в данном пространстве и в данном городском сообществе, или готовность покинуть их, неважно — для себя или своих детей. В результате появится возможность сравнивать гуманитарные ресурсы в их самооценке относительно других городов, что будет отражать жизненный тонус (Жизненное, 2004: 24-25).

Как показали данные исследования, самый высокий уровень социального самочувствия обнаруживают жители Казани — они чаще отмечают повышение уровня материального достатка (19% против 15% в Самаре, 10% в Саратове и 8% в Волгограде) и чаще с оптимизмом смотрят в будущее (24% против 15-16%% в других городах) (таблица 1). Жители Саратова и особенно Волгограда, напротив, демонстрируют низкие оценки изменения своего материального положения — среди саратовцев треть (32%) отметили ухудшение своего материального положения, среди волгоградцев — почти половина (41%).

В оценках произошедших изменений жители Саратова и Волгограда значимо отличаются от жителей Самары и, особенно, Казани. А в прогнозах ближайшего будущего оптимизм казанцев становится еще более отличным от настроений жителей трех других городов. Таким образом, наиболее благоприятные оценки своей повседневной жизни дают жители Казани, а наименее — Волгограда.

Более оптимистичные оценки жители столицы Татарстана дают не только своему уровню материального благосостояния (своей семьи), но и условиям жизни в городе по сравнению с условиями жизни в стране в целом. Как видно из таблицы 2, практически каждый второй житель Казани (54%) считает, что условия жизни в столице Татарстана лучше по сравнению с условиями по стране в целом. Надо сказать, что оценки жителей Казани симметричны оценкам жителей соседних волжских городов, которые также полагают, что условия жизни в столице Татарстана лучше, чем в их собственных городах (67-82%% у Казани против 1-18%% у остальных). Самая острая ситуация — у волгоградцев, которые в каждом втором случае (52%) отмечают, что условия жизни в их городе хуже, чем по стране в целом.

Жители Казани очевидным образом выделяются по своим

2 В таблицах окрашенные серым ячейки содержат данные, статистически значимо превосходящие хотя бы одно значение в данной строке. Жирным отмечены значения, имеющие статистически значимые отличия в меньшую сторону в данной строке.

оценкам и собственного благополучия и благополучия казанцев в целом. Более того, они позиционируют свой город среди соседних именно таким образом: столица Татарстана имеет более высокий уровень жизни. При этом жители самих этих городов с казанцами согласны. Можно утверждать, что субъективная оценка уровня личного благосостояния

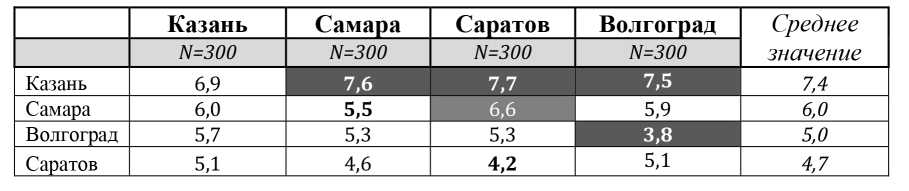

Таблица 3. Оценка уровня экономического развития по сравнению с Москвой (Москва принята за 10 баллов, по столбцу)

тесно связана и влияет на образ своего города как сравнительно более комфортного места жительства.

Другим индикатором сравнительного позиционирования городов было измерение их "экономической" дистанции до Москвы. Респондентам предлагалось расположить города на шкале от 1 до 10, за 10 принимался субъективно понятый уровень развития Москвы. Этот индикатор как бы оцифровывает образ города на шкале экономического развития в массовом сознании. В целом жители поволжских городов выстроили следующий "рейтинг" экономического развития исследуемых городов:

1-е место — Казань (7,4 баллов в среднем). При этом оценки городов конкурентов выше, чем оценки самих казанцев (7,5 — 7,7 против 6,9 у жителей Казани).

2-е место — Самара (6,0 баллов в среднем). Аналогичным образом несколько более высокие оценки дают конкуренты, нежели аборигены.

3-е место — Волгоград (5,0 баллов в среднем). Особенно заметно, что жители городов-конкурентов оценивают уровень экономического развития Волгограда гораздо выше, чем сами волгоградцы — ни один из городов не поставил оценку Волгограду ниже 5,3 баллов, тогда как сами волгоградцы оценили свой уровень развития в 3,8 баллов, то есть ассиметрия в оценках ещё более выражена, чем в случае с Самарой.

4-е место — Саратов (4,7 баллов в среднем). Также обращает на себя внимание, что саратовцы оценивают уровень своей жизни очень низко — ниже, чем им дают оценки жители других городов (4,2 против 4,6 -5,1 баллов).

Несложно заметить, что сами горожане всегда оценивают свой город ниже, чем соседи. Вероятно, это результат того, что гостям, вне зависимости, гость ли этот личный или приехал в город с экскурсией или по делам, показывают лучшие части города, лучшие виды, луч- щественно отличающейся от картинки в нашем сознании, сте-реотипизированной средствами массовой коммуникации и (или) школьным образованием. Например, редкий москвич в своих повседневных передвижениях оказывается рядом с Кремлем. Вполне возможно, что он видит его вблизи не чаще, чем по телевизору. Поэтому важным оказывается образ района проживания горожанина, какие достоинства и недостатки он видит в нем.

В целом жители Казани по очень многим параметрам оценивают свой район проживания гораздо лучше, чем жители Самары, Волгограда и, особенно, Саратова. Так, более или менее сопоставимые оценки жители столицы Татарстана, Волгограда и Самары дают транспортной обеспеченности своего города и относительной дешевизне жизни (уровень цен) (таблица 4). Эти ключевые составляющие городской жизни — транспорт, торговля и уровень цен должны были бы давать преимущества в оценке этих городов жителями.

Но, как было показано выше, такие преимущества есть только у Казани. Она явно выигрывает по другим важным аспектам повседневной жизни, которые делают город привлекательным для проживания — это, благоустроенность жилья в своем районе, хорошая экология, безопасность на улицах города, высокий уровень здравоохранения. Жители разных районов Самары и Волгограда оценивают свои локальные места проживания ниже, чем казанцы, но более привлекательно, чем жители Саратова, который оказывается неконкурентоспособен практически по всем позициям.

Жители Волгограда выражают набольшее недовольство местом своего проживания, своим районом — по всем оцениваемым вопросам (непривлекательные стороны) их оценки значимо выше по сравнению с оценками жителей других городов Поволжья. Локальными проблемами для жителей Волгограда, которые обозначались его жителями чаще, являются проблемы шие театры, лучшие рестораны, возят по лучшим улицам и проспектам. Хозяева знают о своем городе больше, сталкиваются с большим числом повседневных проблем, от которых очевидным образом избавлены гости. В результате, представление о собственном городе всегда более критично и менее позитивно, чем у тех, кто знаком с ним меньше.

Оценка своего района проживания и внешнего облика города

В своей повседневной жизни житель современного большого города сталкивается с какой-то вполне определенной городской реальностью, су-

Таблица 4. Привлекательные стороны района проживания (по столбцу)

с предложением на рынке труда (выбор места работы) — 57% волгоградцев назвали эту проблему (в других городах — 31-35%%), проблема с созданием и развитием малого бизнеса (41% vs. 22-25%%), дефицит учреждений для получения качественного образования (35% против 16-25%%) и плохая экология (49%).

Проблема безопасности волнует почти треть самарцев (31%) и чуть меньше — 27% — волгоградцев, которые оценили свой район проживания как небезопасный (против 8% в Казани и 11% в Саратове) (таблица 5). Также отметим, что жители Самары чаще жалуются на отсутствие достаточных мест проведения досуга в своих микрорайонах, нехватку хороших поликлиник и больниц и плохое состояние жилья. В микрорайонах Саратова плохая транспортная обеспеченность, по мнению 20% его жителей.

Жители городов оценивали внешний облик своих городов по ряду параметров — его современность, наличие достопримечательностей, привлекающих туристов и чистота улиц. Жители

Таблица 5. Непривлекательные стороны района проживания (по столбцу)

Таблица 6. Оценка внешнего облика города (средние оценки, 1 балл - самая низкая оценка, 10 баллов - наивысшая оценка)

|

Казань |

Самара |

Саратов |

Волгоград |

|

|

Чистота |

6,0 |

4,1 |

3,8 |

3,8 |

|

Современность |

7,8 |

5,8 |

5,1 |

4,9 |

|

Наличие достопримечательностей |

7,9 |

5,9 |

5,6 |

6,2 |

Таблица 7. Оценки уровня развития городов по ряду параметром (средние оценки)

|

Казань |

Самара |

Саратов | Волгоград | |

||

|

1 балл - самая низкая оц |

енка, 10 бал |

шов - наивысшая оценка |

||

|

Динамичность и активность жизни |

6,7 |

6,0 |

5,2 |

4,9 |

|

Город, который тесно связан с другими городами |

7,9 |

6,9 |

6,4 |

6,1 |

|

Возможности досуга, развлечения |

8,2 |

6,8 |

6,5 |

5,7 |

столицы Татарстана дают самые высокие оценки облику своего города с точки зрения его современности (7,8 баллов) и наличия достопримечательностей (7,9 баллов), а также чистоты городских улиц (6,0 баллов) (таблица 6). Самые низкие оценки — у волгоградцев и саратовцев, но это не касается наличия достопримечательностей, которые могли бы привлечь туристов. В вопросе достопримечательностей волгоградцы не уступают самарцам, оценивая свой город на 6,2 балла.

Как видим, оценки внешнего облика городов коррелируют с оценкой уровня экономического развития городов — Казань оценивается как самый чистый и современный город с большими возможностями для туристов по ознакомлению с достопримечательностями.

Динамичность, активность, перспективность жизни в городе

Очевидно, что наиболее комфортный для проживания город должен восприниматься его жителями как динамичный, активный, включенный в обмены с другими городами и имеющий широкое разнообразие возможностей досуга и развлечений (Звоновский, 2002: 65). Если к тому же, аналогичные оценки дают жители других городов, то, вероятно, в случае выбора собственного ли места жительства или развития бизнеса их решение будет находиться под влиянием этих оценок.

Жители Казани дают самые высокие оценки своему городу по динамичности, межрегиональным коммуникациям и возможностям досуга и развлечения (Таблица 7). При этом образ Казани как наиболее динамичного и активного города складывается не только у самих жителей столицы республики, но и у жителей других исследуемых поволжских городов. Так, жители Самары и Волгограда в половине случаев (52% и 55% соответственно) называют Казань в качестве наиболее динамичного и активного города и лишь в 30% — свой собственный город (таблица 8). Примерно такой же расклад у жителей Саратова — 40% в пользу столицы Татарстана и 33% — в пользу Самары. Свой собственный город — Саратов — его жители не связывают с образом динамичного и активного по сравнению с Казанью и Самарой. То же самое можно сказать про волгоградцев, которые на второе место по активности после Казани ставят Самару (таблица 8).

Как видно на таблице 9, жители Самары в отличие от жителей Саратова видят перспективу развития своего города, несмотря на наличие большого числа проблем и высокого уровеня неудовлетворенности состоянием социальной сферы и городской среды (см. выше). Так, почти в 2/3 случаях (64%) самарцы считают, что именно Самара более перспективна в ближайшем будущем нежели Казань, Саратов или Волгоград. Волгоградцы, в свою очередь, также не готовы отдать пальму первенства соседям в оценке перспективности своего города, но оценивают их не так уверенно как самарцы и казанцы — 46% против 64% и 83%. А вот саратовцы, напротив, по-прежнему отдают предпочтение в первую очередь Казани, во вторую очередь — Самаре и, в третью очередь, своему родному городу (19%).

Оценивая свой или другие города, люди ориентируются на весь массив располагаемой информации, начиная со статистических показателей уровня жизни и доходов, заканчивая климатом и репертуаром локальных возможностей досуга и развлечений. Но если опыт проживания в данном городе непосредственен и примерно одинаков для всех жителей последнего, то представления о жизни в других городах формируются либо из собственного опыта их

Таблица 8. Оценка активности и динамичности города (по столбцу)

|

Казань |

Самара |

Саратов |

Волгоград |

|

|

N=300 |

N=300 |

N=300 |

N=300 |

|

|

КАКОЙ ГОРОД БОЛЕЕ ДИНАМИЧЕН И АКТИВЕН (НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ РАЗМЕРЕННОЙ ЖИЗНЬЮ)? |

||||

|

Самара |

9% |

30% |

33% |

16% |

|

Волгоград |

6% |

3% |

7% |

9% |

|

Саратов |

2% |

5% |

7% |

10% |

|

Казань |

73% |

52% |

40% |

55% |

|

Примерно одинаковы |

0% |

1% |

1% |

- |

|

Затрудняется ответить |

9% |

10% |

11% |

11% |

Таблица 9. Оценка перспективности развития города (по столбцу)

|

Казань |

Самара |

Саратов |

Волгоград |

|

|

N=300 |

N=300 |

N=300 |

N=300 |

|

|

КАКОЙ ГОРОД БОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВЕН (БУДЕТ ЛУЧШЕ РАЗВИВАТЬСЯ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ)? |

||||

|

Самара |

5% |

64% |

23% |

|

|

Волгоград |

2% |

2% |

7% |

46% | |

|

Саратов |

1% |

1% |

19% |

|

|

Казань |

83% |

25% |

37% |

32% |

|

Примерно одинаковы |

1% |

1% |

0% |

1% |

|

Затрудняется ответить |

8% |

9% |

14% |

11% |

посещения, либо по словам доверенных людей, посещавших или живущих (живших) там, либо (чаще всего) по сообщениям средств массовой информации (Звонов-ский, 2008:107).

В любом случае, образ других городов в массовом сознании различных социальных групп оказывается фактором, формирующим миграционные настроения и поведения последних, и, тем самым, регулирует социальное поведение больших групп людей.

Если город может привлечь достойной зарплатой на своих предприятиях, качественной инфраструктурой, комплексом развлечений, туризма и отдыха или выгодным географическим положением, и это в той или иной степени усваивается жителями окрестных городов, в не го приезжают люди, население растет. Необходимое сочетание преимуществ данного места, закрепившееся в массовом сознании различных социальных групп, позволяет привлечь инвесторов (крупных и мелких), которые создают большое число рабочих мест с хорошей заработной платой, или доходы от туризма позволяют усовершенствовать инфраструктуру города. Если же город, даже имея важные конкурентные преимущества, не отразит их в своем образе, рискует постепенно терять население, которое уезжает из него в поисках лучшей доли (Жизненное, 2004: 56).

Как показывают данные Федеральной службы государственной статистики РФ, за время, прошедшее между переписями 2002 и 2010 гг. численность населения Казани существенно увеличилась, Волгограда и Самары немного возросла, в то время как жителей Саратова стало ощутимо меньше (Таблица 10). Несложно заметить, что показатели численности населения городов связаны с их образами в его массовом сознании: чем более привлекательным он сложился в самом городе и у соседей, тем быстрее растет его население. Напротив, чем менее

Таблица 10

|

Численность населения некоторых городов России (Данные Госкомстата, 2002-2010 гг.) |

|||

|

2002 г. |

2010 г. |

Рост/падение |

|

|

Москва |

10126 |

11504 |

14% |

|

Нижний Новгород |

1311 |

1251 |

-5% |

|

Казань |

1105 |

1144 |

4% |

|

Самара |

1158 |

1165 |

1% |

|

Волгоград |

1011 |

1021 |

1% |

|

Саратов |

873 |

838 |

-4% |

Таблица 11. Соответствие образа города центру Поволжья (по столбцу)

|

Казань |

Самара |

Саратов |

Волгоград |

|

|

N=300 |

N=300 |

N=300 |

N=300 |

|

|

А КАКОЙ ГОРОД БОЛЬШЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЦЕНТРА ПОВОЛЖЬЯ? |

||||

|

Самара |

11% |

73% |

30% |

22% |

|

Волгоград |

4% |

6% |

8% |

46% |

|

Саратов |

0% |

1% |

31% |

8% |

|

Казань |

78% |

15% |

19% |

14% |

|

Затрудняются ответить |

7% |

5% |

11% |

10% |

привлекателен этот образ, тем вероятнее, что люди покидают его.

Казалось бы, именно столица Татарстана, получая в целом более высокие оценки, могла бы претендовать на статус регионального центра — столицы Поволжья. Однако, уровень экономического развития города и условия жизни в нём — недостаточное основание для жителей городов конкурентов считать Казань центром Поволжья. Как видно из таблицы 11, жители каждого исследуемого города видят именно свой город в качестве центра Поволжья — в большей степени это касается казанцев и самарцев — 78% среди жителей Казани и 73% среди жителей Самары видят свой город центром Поволжья. Волгоградцы и здесь чувствуют себя не так уверено, как Самара и Казань — чуть менее половины опрошенных (46%) в этом городе считают его достойным называться центром Поволжья. Наконец, исключение составляют саратовцы, которые в равной степени приписывают роль центра Поволжья Самаре и Саратову (30% и 31% соответственно).

Заключение

В массовом сознании жителей крупных волжских городов сформировался образ города, которого признают "лидером" и собственные жители, и жители других городов. Таким "лидером" однозначно можно назвать Казань, на втором месте — Самара, на третьем — Волгоград. Самым экономически депрессивным поволжским городом считается Саратов, причем сами саратовцы чаще оценивают жизнь в городе даже ниже, чем их соседи.

При этом оценки внешнего облика городов, их динамичности, активности коррелируют с оценкой уровня экономического развития городов и самооценками материального благополучия их жителей — Казань оценивается как самый чистый и современный город с большими возможностями для туристов по ознакомлению с достопримечательностью.

Жители этого города высоко оценивают не только свой город в целом, но и те его районы, где они проживают. Единственным исключением стала претензия казанцев к однообразности монотонности застройки. Наиболее негативно о благоустроенности и комфортности своих локальных мест проживания высказались волгоградцы. Образ своего района в глазах саратовцев, возможно, не столь пессимистичен, как их южных соседей, но они не видят и каких-то достоинств своего места жительства. Самарцы здесь заняли промежуточную позицию. С одной стороны, они отмечают наличие мест досуга и развлечений, с другой, считают свои районы небезопасными и имеющими недостаток качественного медицинского обслуживания.

Несмотря на наличие большого числа проблем и высокий уровень неудовлетворенности состоянием социальной сферы и городской среды, жители Самары видят перспективу развития своего города. В отличие от саратовцев, которые считают, что наиболее перспективна Казань и Самара, жители последней не склонны отказывать своему городу в благоприятном развитии на ближайшее будущее. Самарцы и особенно казанцы связывают свое будущее с городом.

Изменение численности городского населения связано со сложившимся в его массовом сознании образом. Чем более благоприятное представление о городе сложилось у тех, кто живет в нем и у тех, кто живет по соседству, тем выше вероятность роста числа жителей. Чем хуже образ, тем выше вероятность того, что за последние годы число горожан сократилось.

Казалось бы, именно столица Татарстана, высоко оцененная волжанами в целом, могла бы претендовать на центр Поволжья. Однако результаты исследования показывают, что уровень экономического развития города и условия жизни в нём — недостаточное основание для жителей городов конкурентов считать Казань центром Поволжья. Возможно, причина такого "недоверия" к Казани — как раз ее особость, необычность.

Список литературы Образ волжских городов в массовом сознании их жителей

- Визуальная антропология: городские карты памяти/Под редакцией П. Романова, Е. Ярской-Смирновой (Библиотека Журнала исследований социальной политики). М.: ООО "Вариант", ЦСПГИ, 009. -312 с.

- Визуальная антропология: настройка оптики./Под редакцией П. Романова, Е. Ярской-Смирновой (Библиотека Журнала исследований социальной политики). М.: ООО "Вариант", ЦСПГИ, 2009. -296 с.

- Волков, В.В. Силовое предпринимательство в современной России/Волков В.В.//Социологические исследования. -1999. -№1. -С.56-65.

- Глазычев В. (2005) Глубинная Россия: 2000 -2002. М.: Новое издательство, 2005

- Жизненное (2004) пространство крупного города в восприятии его жителей: методология и методы социологического анализа: монография/Дулина Н.В., Кравченко Ю.В., Мойсов В.В., Ткаченко Е.И., Токарев В.В., Шмельков А.В.; ВолгГТУ. -Волгоград: РПК "Политехник", 2004. -362 с.

- Звоновский (2008) В. Повседневное безличное доверие как фактор хозяйственной деятельности.//Социальная Реальность, 2008, №7. С.99-109. (1.п.л.)

- Звоновский В. (2002), Луцева С. Досуговые предпочтения молодежи//Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. №5. С.59-66.

- Звоновский В. (2003) Российская провинция: массовое со знание и социальные институты//Общественные науки и современность, 2003, №1, 78-89.

- Звоновский В. (2007) Политика в пространстве жизнен ных интересов молодежи.//Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2007, №1. С.54-61. (1 п.л.)

- Звоновский В. (2009) Социология пространства повседневности. Самара, "Самарский университет, 2009, 168с.

- Звоновский В., Мацкевич М. Локализация ответственности как фактор социального поведения.//Социологические исследования, 2009, №2, С.45-57.

- Клямкин И.М. Теневая Россия: Экономико-социологическое исследование/Клямкин И.М., Тимофеев Л.М. -М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2000. -592 с.,

- Кордонский С. Рынки власти: Административные рынки СССР и России. -М.: ОГИ, 2000.-240 с.,

- , Глазков К.П. Ментальные карты: способы анализа, погрешность и пространственная метрика. Социология власти, 2013, №3. С. 39-56.

- Веселкова Н.В.Ментальные карты города: вопросы методологии и практика использования//Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2010. №31. С.5-30

- , Глазков К.П. Экскурсия по городу: ментальные карты как инструмент изучения города Городское управление. 2013. № 12 (209). С. 48-59.

- Наберушкина Э. К., Сорокина Н. В. Картографирование доступности городской среды: аспекты социального неравенства, 2012, Т. 10 № 1. С. 27-42

- Филиппов А.Ф. Пустое и наполненное Социологическое обозрение. Т.8. No3. 2009. С.16-29.

- Запорожец О. Н. Открытие метропользователя: антропология городской подземки/Препринты. Высшая школа экономики. 2013.

- Абрамов Р. Н., Запорожец О. Н. Пространство любви и пространство заботы: практики народного освоения Царицыно//В кн.: Царицыно: аттракцион с историей/Отв. ред.: Н. В. Самутина, Б. Е. Степанов. М.: Новое литературное обозрение, 2014. Гл. 3. С. 273-302.

- Программа Московского урбанистического Форума 2014 года. Доступ по адресу http://mosurbanforum.ru/forum2014/pro-gramm/skachat_programmu/. Дата обращения -1 июля 2015 года.

- Трансформация общественных пространств. SAGA о городе. /ред.: О. Паченков, Л. Воронкова. -2015. -190 с. -ISBN 978-5-905942-88-4

- Линч К. Образ города. Пер. с англ. В. Л. Глазычева; Сост. А. В. Иконников; Под ред. А. В. Иконникова. -М.: Стройиздат, 1982. -328 с.,