Особенности функционирования семей детей с разным уровнем психического здоровья и психологической адаптации к социуму

Автор: Гуткевич Елена Владимировна, Маркова А.О., Селедцов А.М.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Детско-подростковая психиатрия

Статья в выпуске: 2 (91), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены данные мультидисциплинарных исследований семей детей (здоровых и с психическими расстройствами, разным уровнем психологической адаптации) с целью разработки принципов комплексной реабилитации и семейно-генетической превенции. Использованы методы психологического тестирования, анкетного опроса, клинико-анамнестический метод, методы математической статистики. Представлены социально-демографические, психологические, генетико-популяционные, в том числе репродуктивные особенности семей. Выявлены характеристики психического здоровья и психологической адаптации детей в дошкольном образовательном учреждении в зависимости от функционирования их семей (адаптации и сплоченности, функционального ресурса). Предложены системные принципы оказания медико-психолого-генетической помощи для семей детей, страдающих психическими расстройствами, в том числе сложными речевыми нарушениями, и превентивных мероприятий в семьях здоровых детей с нарушениями психологической адаптации к дошкольным образовательным учреждениям.

Психическое здоровье, психические расстройства, семья, семейно-генетическая превенция

Короткий адрес: https://sciup.org/14295910

IDR: 14295910 | УДК: 616.089-008:159.924.053.2

Текст научной статьи Особенности функционирования семей детей с разным уровнем психического здоровья и психологической адаптации к социуму

Введение. Движущей силой психического развития является совместная деятельность ребенка и взрослого, существует взаимосвязь между психическим развитием ребенка и системой его отношений в семье, с социальным окружением, с обществом [13, 16, 17]. Эти отношения реализуются в формах семейного взаимодействия и в социальных, институционализированных формах, например в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) и школах, и проявляются как процесс психологической адаптации. Психологическая адаптация – это приспособление человека как личности к существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными потребностями, мотивами и интересами, а также способность к сохранению целостности и адекватному реагированию на различные ситуации окружающей среды.

Помимо того, психологическая адаптация детей – это и процесс принятия и усвоения ребенком правил и норм, процесс принятия интересов и потребностей других, возможность реализовывать свои потребности, интересы, не мешая другим детям и не ограничивая тем самым их интересы и потребности, возможность ребенка приспособлять свои личностные особенности таким образом, чтобы взаимодействие и общение с другими (сверстниками, взрослыми) складывалось наилучшим благоприятным образом для обеих сторон. Отметим, что психологическая адаптация детей есть способность ребенка использовать свои ресурсы и возможности для благоприятного приспособления к изменяющимся условиям, а способности ребенка будут зависеть от разного рода факторов: физиологических, психологических и социальных [3, 10]. Внимание к психологической адаптации детей к условиям дошкольного образовательного учреждения связано с тем, что, являясь динамическим процессом прогрессивной перестройки функциональных систем организма, она обеспечивает возрастное развитие [7]. От того, насколько ребенок подготовлен в семье к переходу в дошкольное образовательное учреждение, зависит и течение адаптационного периода, и дальнейшее его развитие. Семейная система с родителями и детьми рассматривается в разных аспектах. Исследования показывают новые аспекты родительско-детских и семейных взаимоотношений, состояния здоровья членов семьи и их роли в психическом развитии детей и подростков, но- вые подходы к повышению эффективности их адаптации в семье и социуме [1, 4, 9, 12, 18].

В задачу обеспечения нормального психического развития и охраны здоровья входит предупреждение возникновения умственного недоразвития, непсихотических и других нарушений психики, возникающих в результате поражения головного мозга в определенные периоды (детский и подростковый возрасты), которые являются выражением сложных взаимодействий биологических (генетических) и социальных факторов, затрагивающих все уровни и системы организма. Анализ данных медицинской статистики показывает рост показателей первичной заболеваемости детского населения психическими расстройствами как в целом в РФ и СФО, так и в Томской и Кемеровской областях [2, 14]. Так, заболеваемость психическими расстройствами в 2009 г. на территории Томской области составила: среди детей 0—14 лет – 67,4, среди подростков 15—17 лет – 109,8 на 1 000 соответствующего населения, что превышает аналогичный показатель по Российской Федерации в 1,8 раза [8].

В связи с этим актуальной задачей является ранняя диагностика нарушений психического здоровья, отклонений в психологической адаптации детей к социуму, их коррекция, реабилитация семей, проведение превентивных, семейно-генетических мероприятий. Специализированная медико-психолого-генетическая помощь семье в решении многих вопросов возможна только при определенном уровне грамотности и информированности людей, благоприятной психологической обстановке вокруг вопросов медико-генетического характера, знаний генетико-демографических, социальнопсихологических особенностей таких семей. Современная методология и многообразие взглядов на психическое здоровье и психические расстройства, психологическую адаптацию обусловливают необходимость мультидисцип-линарных исследований и актуальность использования системных подходов.

Цель исследования – мультидисциплинар-ное изучение семей детей (здоровых и с психическими расстройствами, с разным уровнем психологической адаптации) с последующей разработкой принципов комплексной реабилитации и семейно-генетической превенции.

Материалы и методы. Исследовано 202 семьи с 205 детьми в возрасте от 1 года 9 месяцев до 14 лет, воспитанников дошкольного образовательного учреждения (40 детей) и находившихся на лечении в детских отделениях психиатрических больниц Томска и Кемерова (93 человека – Томская областная клиническая психиатрическая больница; 72 человека – Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница; всего165 человек).

В исследовании применялись методы психологического тестирования: проективные методики для детей дошкольного возраста (рисуночные тесты «Свободный рисунок» и «Рисунок человека» для детей старше 3 лет) [6], клиникоанамнестический метод, данные медицинской документации.

На вопросы специально разработанного «Опросника участника программы помощи семье с детьми и подростками» ответили 167 родителей, из них 124 матери и 43 отца в возрасте от 21 года до 48 лет, от всех них было получено информированное согласие. Опросник включал три блока вопросов: 1) социальнодемографические характеристики, состав семьи; 2) анамнестические сведения о беременности, родах, развитии ребенка, оценка родителями адаптации ребенка к детскому дошкольному образовательному учреждению; 3) некоторые социально-психологические характеристики родителей, их репродуктивных установок и мотиваций, желания получить генетическую консультацию [5]. Для выявления психологических характеристик внутрисемейных и межличностных отношений родителей детей использовался опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» FACES-3 [15], рисуночная проективная методика тест «Семейная социограмма» [19]. Для оценки качества семейных отношений и функционального адаптационного потенциала семьи использовался «Тест функционального ресурса семьи» [11].

Методы математической статистики: критерий φ* – угловое преобразование Фишера для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости заданного эффекта; дисперсионный анализ для исследования значимости различия между средними с помощью сравнения (анализа) дисперсий; корреляционный анализ Пирсона для оценки связи между двумя переменными, измеренными в метрической шкале, распределение которых соответствует нормальному. Математическая обработка результатов была проведена с помощью программы Microsoft Excel, IMB SPSS Statistics 19.

На первом этапе анализировались генетикодемографические особенности, социальнорепродуктивные и психологические характеристики семей детей с психическими расстройствами и здоровыми детьми (комплекс характеристик детей за определенный период посещаемости ДОУ – анамнез, сопутствующие заболевания, поведение, усвоение занятий, рисунки; определение параметров семейного функционирования (адаптация и сплоченность семьи, функциональный ресурс семьи). Второй этап исследования заключался в разделении общего числа здоровых детей по комплексу характеристик на две группы (без отклонений психологической адаптации – 1-я группа, с от- клонениями психологической адаптации – 2-я группа) и проведение сравнительного анализа показателей двух групп.

Результаты исследования и обсуждение. Большая часть детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение, не имела жалоб на свое здоровье, в том числе психическое. Основной возраст начала посещения детьми дошкольного образовательного учреждения от 1 года до 2 лет. При этом легкое течение процесса психологической адаптации в ДОУ наблюдалось у 18,5 % детей (10 оценок родителей от общего количества, 58 человек), что являлось только пятой частью от общего количества детей. Остальные родители оценивали протекание адаптации детей с трудностями (плакал, отказывался посещать, часто болел, нарушались аппетит и сон и т. д.).

Возраст родителей (в момент обследования) здоровых детей-воспитанников ДОУ варьировал в пределах от 21 до 48 лет (средний возраст 30,6 года). Большая часть родителей имела высшее образование – 64 %, среднее образование – 28 %, другое – 8 %. Местом рождения родителей в 62 % случаев были Томск и Томская область, включая Северск. Место рождения у 10 человек – другие регионы Сибири (Новосибирская и Омская области, Красноярский и Забайкальский края), другие регионы России (Краснодарский край, Якутск, Амурская область) и ближнего зарубежья (Казахстан, Кыргызстан) – 10 человек. Полных семей – 79 %, неполных – 21 %. Примерно половина опрашиваемых семей имели 1 или 2 детей, только 1 семья являлась многодетной, имеющей 3 детей. Преобладающим ответом на вопрос о наличии заболеваний в семье являлся «отсутствие заболеваний». Однако заболевания, указанные опрашиваемыми, относились к числу распространенных, таких как гипертония, диабет, бронхиальная астма. Беременность большинства матерей (67 %) протекала с осложнениями, такими как токсикозы, угроза прерывания беременности, анемия, отеки, стрессы и недоношенность. Большая часть семей хотят еще детей, аргументируя это любовью к детям и тем, что «в семье должно быть больше детей».

Отклонения в психическом здоровье у детей, обследованных в психиатрических стационарах, были представлены такими психическими расстройствами, как умственная отсталость, специфические расстройства речи и чтения, детский аутизм, гиперкинетические расстройства, тревожные, фобические расстройства и др. Наиболее часто встречалась моторная алалия различной степени тяжести и стадии, сенсомоторная алалия, генерализованные формы заикания, смешанные дизартрии, речевые расстройства, сочетающиеся с интеллектуальными и поведенческими расстройствами, а также с невротическими включениями. Значительный удельный вес приходился на комор-бидную патологию, включающую речевую патологию и другие психические расстройства. У 14,4 % детей диагностировано сочетание речевых расстройств с гиперкинетическими, у 10,9 % – расстройство психологического развития осложнялось системным недоразвитием речи. Зафиксировано усложнение речевой патологии с формированием микстных форм, у 36,4 % детей недоразвитие речи разной степени сложности сочеталось с разными формами дизартрий (чаще мозжечковой, псевдобуль-барной). Сложный дефект диагностирован у 54,9 % детей, в то время как изолированные расстройства речи регистрировались лишь у 6,5 %. Дети чаще посещали специализированные образовательные учреждения.

Возраст родителей (в момент обследования) детей с психическими расстройствами (109 человек) у 66 % матерей и отцов составлял от 25 до 35 лет, старше 35 лет – у 31,2 %. Младше 25 лет в исследованной выборке было всего 3 матери, старше 40 лет – 11 родителей (5 матерей и 6 отцов). Место рождения родителей в половине случаев – Томск (50 из 109). В Томской области, включая Северск, родились 80 человек (73,4 %). Место рождения у 17 человек – другие регионы Сибири (Новосибирская и Омская области, Красноярский и Забайкальский края). Образование выше среднего имели 78 % родителей (65 матерей, 20 отцов). Квалифицированным (профессиональным) трудом были заняты 86 человек (79 %), неквалифицированным и не работают 21 % родителей. Состоят в браке 86 родителей (78,9 %), в том числе 95,8 % мужчин, 74,1 % женщин. Находились в разводе только 1 мужчина и 14 женщин (16,5 %). Большинство семей являлись нуклеарными (родители, дети), при этом пятая часть семей (22 %) живет с другими (кроме супругов и детей) родственниками. Почти четверть семей – неполные (мать и дети, иногда другие родственники). В 50,6 % семей были другие, кроме пробанда, дети. Из числа этих семей планируют еще родить детей только 26,1 %. В половине семей (49,4 %) других детей нет. Среди них планируют деторождение 53,3 % семей, что в 2 раза больше, чем в семьях, где есть дети. Основной мотивацией деторождения родители считают: «в семье должно быть больше детей», единичные ответы были такими как «для помощи семье в будущем», «материальная заинтересованность («материнский капитал»)», «чтобы дети поддерживали друг друга и знали, что они самые близкие люди». При отказе от рождения детей среди основных причин называют: «трудности в уходе за ребенком в связи с состоянием здоровья другого ребенка», возраст и состояние собственного здоро- вья, неблагоприятные жилищные и материальные, внешние условия. Родители, которые собираются родить детей снова, характеризуются определенными психологическими особенностями: принимают ответственные решения в жизни, долго обдумывая, взвешивая все «за» и «против»; иногда пользуются прогнозами в различных жизненных ситуациях; при возникновении затруднительной ситуация на работе делают все, чтобы ее преодолеть, а дома своими действиями чаще усугубляют затруднительную ситуацию; их сильно расстраивает необходимость отказаться от давно задуманного; они не любители нового, разнообразия, даже риска, если того требуют обстоятельства; и, наконец, их нельзя считать людьми, которых обычно трудно в чем-то переубедить.

В семьях родителей, страдающих зависимостью от алкоголя, у детей с умственной отсталостью (недифференцированной, т. е. не сопровождавшейся явными соматическими и неврологическими изменениями, дефектом ферментов или хромосомными нарушениями) на фоне общего недоразвития психики отмечались более глубокие признаки психического недоразвития, особенно у детей, которые родились от двух больных родителей. Умственная отсталость сочеталась с психопатоподобным синдромом, состоящим из триады – умственная отсталость, расстройство влечений, расстройство поведения в сочетании с неустойчивым или ригидным вниманием, расторможенным протестным поведением с негативными и парадоксальными реакциями на фоне сниженного познавательного интереса. У 14 % детей отсутствовали познавательные интересы, 23,3 % детей не знали буквы, 34,9 % – не умели считать, 23,3 % – не обобщали, 14 % – не различали цвета, у 7 % детей отсутствовала речь. Когда алкоголизмом страдал один из родителей, эти соотношения были менее выраженными. Дети и подростки обучались во вспомогательных образовательных учреждениях.

На втором этапе исследования проведен анализ по комплексу характеристик детей и анкетных данных отцов и матерей детей, посещающих ДОУ, по двум группам. 1-я группа (18 детей) имела в своих медицинских картах I группу здоровья и заключительный медицинский диагноз «соматически здоров». 2-я группа включала 22 ребенка, имевших низкую посещаемость ДОУ, сложности при расставании с родителями на протяжении длительного периода посещения ДОУ, неспособность включаться в игры со сверстниками, II группу здоровья и сопутствующие заболевания в заключительном диагнозе, такие как миотопический синдром, анемия, плосковогнутость и вальгус стоп, гипотрофия слабой степени, пупочная грыжа и др.

Детей 1-й группы, посещающих ДОУ в возрасте от 1 до 2 лет, выявлено больше, чем детей 2-й группы, тогда как большая часть детей 2-й группы начинают посещать ДОУ позже (в возрасте от 2 до 3 лет). Число детей без нарушений в процессе психологической адаптации в 1-й группе больше по сравнению со 2-й группой, тогда как количество детей, имеющих нарушения в состоянии здоровья (беспричинные страхи, пугливость, тревожный сон, отказ от еды, грызение ногтей, сосание пальцев и др.), выше во 2-й группе, чем в 1-й группе. По результатам сравнения протекания процесса адаптации детей по двум группам выявлено преобладание легкого прохождения адаптации в дошкольном образовательном учреждении детьми 1-й группы относительно детей 2-й группы. Показатели детей с трудностями адаптации (плакал, отказывался посещать, часто болел и др.) являются высокими во 2-й группе (φ*-критерий=2,864 при р=0,001).

Не выявлено, что у детей определенной группы есть преобладание типа семьи (полной, неполной), преобладание одного из родителей в какой-либо одной группе. Преобладающее количество родителей 1-й группы было в возрасте от 20 до 30 лет, тогда как количество родителей во 2-й группе распределилось более равномерно от 20 до 40 лет, т. е. родители при рождении детей 2-й группы находились в более старшем возрасте, чем родители детей 1-й группы. Образование родителей распределилось по группам приблизительно равномерно, за исключением высшего образования, где большинство родителей относится к 1-й группе, и среднеспециального образования, где большая часть родителей 2-й группы по отношению к 1-й группе (φ*-критерий=1,968 при р=0,024). Протекание беременности у матерей с нарушениями и без нарушений по показателям двух групп находится на одном уровне.

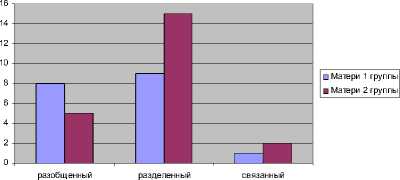

Сравнительные результаты особенностей семейной адаптации, сплоченности и функционального ресурса семей показали, что семей, относящихся к сбалансированному типу, было 28 %, к среднесбалансированному – 51 %, к несбалансированному – 21 %. Преобладающее число семей находятся в процессе увеличения или снижения эффективности и успешности функционирования семейной системы. По результатам, приведенным на рисунке 1, видно, что матери детей 2-й группы имели преобладание в ответах по выбору сбалансированных уровней (разделенный и связанный). В то время как матери детей 1-й группы имели преобладание в ответах только в одном несбалансированном уровне – разобщенном. Показатели разобщенного и разделенного типов сплоченности, которые относятся к сбалансированному и несбалансированному уровням соответ- ственно, находятся на одном уровне у матерей 1-й группы. Отсутствует сцепленный уровень (несбалансированный) сплоченности у матерей обеих групп (F-критерий=1,498 при р=0,229).

Рис. 1 . Сравнение результатов опросника «Шкала семейной адаптации и сплоченности» матерей 1-й и 2-й групп детей по основному параметру «сплоченность»

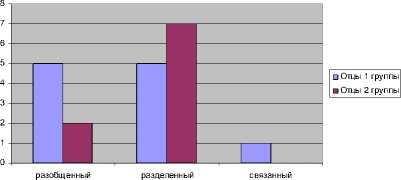

Отцы детей 2-й группы имели ответы только по двум уровням, относящимся к несбалансированному и сбалансированному уровням (разобщенный и разделенный соответственно), при этом большая часть отцов детей 2-й группы отнесли свои семьи к разделенному уровню. Отцы детей 1-й группы имели ответы по всем трем показателям сплоченности, однако разобщенный и разделенный уровни характеризовались одинаковыми показателями. Отсутствует сцепленный уровень (несбалансированный) сплоченности у отцов обеих групп (F-критерий=0,458 при р=0,507) (рис. 2).

Рис. 2 . Сравнение результатов опросника «Шкала семейной адаптации и сплоченности» отцов 1-й и 2-й групп детей по основному параметру «сплоченность»

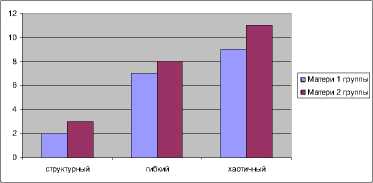

Результаты, представленные на рисунке 3, показали, что матери детей 2-й группы имеют преобладающее количество в показателях по всем трем уровням сплоченности (структурный, гибкий, хаотичный) по сравнению с матерями детей 1-й группы. При этом больше всего показатель хаотичного уровня у матерей детей 2-й группы. Отсутствует несбалансированный уровень адаптации (ригидный), который обычно рассматривается как проблематичный, ведущий к нарушениям функционирования семейной системы. Семьи с ригидной структурой, не позволяющей быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и возникающим стрессам в жизни семьи, что, в свою очередь, препятствует переходу к выполнению семьей задач раз- вития, характеризующих новый этап жизненного цикла семьи. Подобная структура затрудняет проживание кризисных периодов и продвижение семьи по стадиям жизненного цикла. В этом состоянии семья может находиться в течение такого периода времени, которое ей необходимо для адаптации в условиях кризисной ситуации (F-критерий=0,000 при р=0,986).

Рис. 3 . Сравнение результатов опросника «Шкала семейной адаптации и сплоченности» матерей 1-й и 2-й групп детей исследования по основному параметру «адаптация»

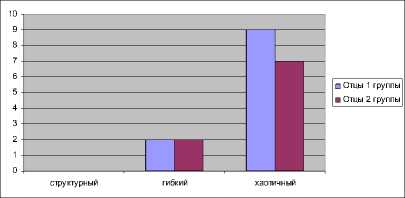

Ответы отцов детей 1-й группы больше относились к несбалансированному уровню сплоченности по сравнению с ответами отцов детей 2-й группы. Зарегистрировано равное количество ответов отцов обеих групп по сбалансированному уровню. При этом отсутствует несбалансированный уровень (ригидный) адаптации у отцов обеих групп (F-критерий=0,243 при р=0,628) (рис. 4).

Рис. 4 . Сравнение результатов опросника «Шкала семейной адаптации и сплоченности» отцов 1-й и 2-й групп детей по основному параметру «адаптация»

Исследование функционального ресурса семьи показало, что семьи распределились следующим образом: 64 % семей имели высокий положительный ресурс, 29 % – средний положительный ресурс, 5 % – низкий положительный ресурс, 2 % – низкий отрицательный ресурс. Матери детей 2-й группы имеют высокие показатели по высокому положительному и среднему положительному ресурсу семьи по сравнению с матерями 1-й группы. Одинаковы показатели матерей обеих групп по низкому положительному ресурсу семьи. Матери детей только 1-й группы имеют ответы, относящиеся к отрицательной оценке функционального ресурса. У матерей детей обеих групп отсутствует высокоотрицательный ресурс семьи (F-критерий=0,651 при р=0,425). Отцы детей 1-й группы имеют большее количество по следующим положительным оценкам функционального ресурса по отношению к отцам детей 2-й группы – высоко положительному и среднему положительному. Отцы детей только 2-й группы имели низкий положительный ресурс. Отсутствовали отрицательные оценки ресурса (слабоотрицательный и высокоотрицательный) по обеим группам отцов (F-критерий=0,13 при р=0,911).

В целом обе группы семей находятся на одном уровне каждого положительного вида ресурса. Преобладание ответов по высокому положительному и низкому положительному ресурсам имели родители детей 2-й группы, по среднему положительному ресурсу – родители детей 1-й группы. Причем только родители детей 1-й группы имели слабоотрицательный ресурс. Следует выделить отсутствие статистически значимых различий между первой и второй группами (F-критерий=0,367 при р=0,547). Это говорит о том, что семьи и 1-й, и 2-й групп способны решать проблемы самостоятельно, без посторонней помощи, а также восстанавливаться после негативных событий. Чем выше функциональный ресурс, тем быстрее семья решает проблемы и тем более гармонично ее равновесное состояние. В ходе корреляционного анализа были выявлены положительные корреляционные значимые связи между значениями функционального ресурса семьи и сплоченностью отцов детей 1-й группы. При повышении целеустремленности у отцов детей 1-й группы в разрешении возникающих проблем будет расти степень эмоциональной связи между членами семьи, что в свою очередь повышает функционирование семейной системы.

Выводы. Таким образом, в ходе исследования семей детей с разным уровнем психического здоровья (здоровых и с психическими расстройствами) и психологической адаптации к социуму (дошкольные и школьные образовательные учреждения) были сделаны обобщающие выводы. Дети с психологической адаптацией без осложнений чаще психически и соматически здоровы, находятся в более младшем возрасте (от 1 до 2 лет). Дети с психологической адаптацией с осложнениями находятся преимущественно в возрасте от 2 до 3 лет, имеют II группу соматического здоровья с сопутствующими заболеваниями. Дети, имеющие легкое протекание адаптации, преимущественно рисуют цветными карандашами, с твердым нажимом и развитыми функциями координации, с присутствием эмоциональных и познавательных элементов на рисунках. Дети, которые имеют протекание адаптации с трудностями, склонны меньше выбирать цветные карандаши, нажим у них нетвердый, расположение изображений на рисунке хаотичное.

Самым функциональным членом семьи у детей с отклонениями в психологической адаптации являются матери, тогда как в группе детей, имеющих психологическую адаптацию без осложнений, – отцы. У детей с отклонениями в психологической адаптации матери характеризуются высокой степенью непредсказуемости, меньшей степенью гибко решать возникающие проблемы и способностью принимать импульсивные и непродуманные решения, но в то же время они обладают высоким функциональным ресурсом. Отцы детей без осложнений в адаптации имеют склонность к затруднению проживания кризисных периодов и продвижения семьи по стадиям жизненного цикла, к медленной адаптации к изменяющимся условиям, но вместе с тем обладают высоким функциональным ресурсом. Это свидетельствует о том, что родители имеют ясное представление как поддерживать гармоничные отношения, но часто не стремятся быстро решать возникающие проблемы. Родители детей с адаптацией с трудностями имеют большую тенденцию к конфликтным отношениям в семье, эмоциональному отвержению, недифференцирован-ности «Я» у членов семьи, наличию симбиотических связей, эгоцентрической направленности личности. Большинство семей с высокой положительной оценкой функционального ресурса имеют детей с отклонениями в психологической адаптации. Таким образом, чем выше показатель функционального ресурса семьи, тем выше увеличение активности, гибкости, адаптивности семьи к изменению обстоятельств, а также способность решать проблемы и восстанавливаться после негативных событий.

Семьи детей с психическими расстройствами и обучающимися во вспомогательных образовательных учреждениях в основном полные, браки родителей гомолокальные, возраст родителей до 35 лет в 2/3 случаев, родители имеют образование выше среднего. Однако в трети семей имеется мать в возрасте старше 35 лет, а отец – почти в половине семей. В структуре четверти семей – только мать и дети, развод произошел после рождения больного ребенка. В семьях, где родители (один или оба) страдают зависимостью от алкоголя, у детей отмечаются более глубокие признаки психического недоразвития, особенно у детей, которые родились от двух родителей, страдающих алкоголизмом. При этом 40 % семей, где есть ребенок с психическим расстройством, планируют дальнейшее деторождение. Репродуктивные установки (положительные, негативные) практически совпадают с популяционными, однако зависят преимущественно от наличия в семье других детей, от возраста родителей и присутствия отца. Родители, которые собираются родить детей снова, характеризуются определенными психологическими особенностями.

Проведенные исследования позволили разработать системные принципы оказания медико-психолого-генетической помощи в семьях здоровых детей с нарушениями психологической адаптации к дошкольным образовательным учреждениям, а также для семей детей, страдающих психическими расстройствами, в том числе сложными речевыми нарушениями, и превентивных мероприятий. Организация специализированной помощи детям со сложным типом дефекта предусматривает комплексный и системный подход с одновременным формированием речи и развитием нарушенных высших психических функций, а также тесную взаимосвязь развития речи и познавательных процессов, с использованием заданий, стимулирующих активность и заинтересованность детей, способствующих переводу того или иного действия из зоны ближайшего развития в зону актуального развития. Усвоение языковой системы основано на развитии мыслительных операций, анализа, синтеза, обобщения, абстракции. Программа помощи детям с ранним детским аутизмом обязательно учитывает клиническую форму заболевания с применением метода оперантной терапии. Программы превентивных мероприятий включают изменение структурно-ролевых аспектов жизнедеятельности семьи с учетом психологических, когнитивных особенностей родителей, созданием образовательных программ и тренингов; коррекцию родительско-детских отношений с переходом от оценочной позиции с формированием личностной беспомощности у ребенка к генеративному подходу с включением в систему прародителей (бабушек, дедушек) и отцов; выработку разноуровневых компетенций у членов семьи, в частности мотиваций к реабилитации; выработку адекватных копинг-стратегий, навыков проблемно-разрешающего поведения, эффективных внутрисемейных действий для решения семейных проблем. Описывается действующая функциональная модель центра семейно-генетической адаптации и превенции «Психическое здоровье семьи».

Список литературы Особенности функционирования семей детей с разным уровнем психического здоровья и психологической адаптации к социуму

- Бадахова Е. В. Неблагополучная семья как фактор формирования девиантного поведения детей//Вопросы психологии. -2009. -№ 1. -С. 37-50.

- Васильева Н. А. Заболеваемость непсихотическими психическими расстройствами детско-подросткового населения отдельных территорий Сибирского региона.//Актуальные проблемы психиатрии и наркологии: сборник тезисов Международной научно-практической конференции (Чита, 14-15 мая 2015 г.). -Чита, 2015. -С. 45-47.

- Выготский Л. С. Обучение и развитие в дошкольном возрасте //Электронная библиотека. Московский городской психолого-педагогический университет. -URL: http://psychlib.ru/mgppu/VUR/VUR-0201.htm

- Гуткевич Е. В. Семья и психические расстройства: генетика, превенция, этика. -Saarbruchen, Deutschland: Изд-во «Palmarium Academic Publishing», 2014. -236 с.

- Гуткевич Е. В., Андрусенко И. В., Агарков А. А., Куприянова И. Е. Семьи детей с психическими расстройствами: социально-психологические, генетико-демографические и превентивные аспекты//Сибирский вестник психиатрии и наркологии. -2012. -№ 1. -С. 33-40.

- Дилео Д. Детский рисунок: диагностика и интерпретация. -М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. -272 с.

- Журавлев Д. А. Адаптация учащихся в образовательном учреждении//Народное образование. -2002. -№ 8. -С. 99-101.

- Здравоохранение Томской области в 2009 г. -Томск, 2010. -17 с.

- Корнилов А. А., Селедцов А. М., Максименко А. В., Летунова В. С., Крысюк М. В., Новосельцев А. Л. Алкоголизм родителей и умственная отсталость их детей//Мать и дитя в Кузбассе. -2005. -№ 1. -С. 24-27.

- Коробейников И. А. Нарушения развития и социальная адаптация. -М.: ПЕР СЭ, 2002. -192 с.

- Лаврова Н. М., Лавров В. В. Измерение качества семейных отношений//Психическое здоровье. -2007. -№ 4. -С. 7-13.

- Римашевская Н. В., Кремнева А. Ф. Психическое развитие детей раннего возраста при нарушениях материнского поведения//Журн. неврологии и психиатрии. -2003. -Вып. 2. -С. 19-24.

- Рудина Л. М., Никифорова Л. А. Стиль мышления родителей как предиктор состояния здоровья детей//Психотерапия. -2008. -№ 9. -С. 39-42.

- Селедцов А. М., Кокорина Н. П., Лопатин А. А., Казанцева Т. В. Расстройства наркологического профиля и девиантное поведение у контингентов несовершеннолетних в крупном промышленном центре//Наркология. -2002. -№ 7. -С. 31.

- Системная семейная психотерапия/под ред. Э. Г. Эйдемиллера. -СПб.: Питер, 2002. -С. 53-61.

- Слободская Е. Р., Ахметова О. А., Кузнецова В. Б., Рябиченко Т. И. Социальные и семейные факторы психического здоровья детей и подростков//Психиатрия. -2008. -№ 1. -С. 16-23.

- Смирнова Е. О., Соколова М. В. Структура и динамика родительского отношения в онтогенезе ребенка//Вопросы психологии. -2007. -№ 2. -С. 57-68.

- Смирнова Е. О., Хохлачева И. В. Особенности отношения родителей к ребенку с трудностями в общении//Вопросы психологии. -2008. -№ 4. -С. 24-34.

- Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. -4-е изд. -СПб.: Питер, 2009. -С. 297-302.