Особенности эмоциональной сферы и аффективные нарушения у детей-сирот

Автор: Говорин Николай Васильевич, Злова Татьяна Павловна, Ахметова Валерия Валерьевна

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Детско-подростковая психиатрия

Статья в выпуске: 6 (57), 2009 года.

Бесплатный доступ

Сплошным методом обследованы воспитанники детских интернатных учреждений г. Читы (n=324). У большей части детей выявлены тревожные и депрессивные расстройства субклинического уровня, отмечено снижение адаптивных возможностей. Определены наиболее актуальные проблемы детей-сирот и суицидальный риск. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения в интернатных учреждениях направленной психокоррекционной работы с воспитанниками.

Дети-сироты, тревога, депрессия, суицидальный риск

Короткий адрес: https://sciup.org/14295382

IDR: 14295382 | УДК: 616.89:577.4

Текст научной статьи Особенности эмоциональной сферы и аффективные нарушения у детей-сирот

ББК Р64.324

ОСОБЕННОСТИ

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

И АФФЕКТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ

У ДЕТЕЙ-СИРОТ

Н. В. Говорин*, Т. П. Злова,В. В. Ахметова

ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Росздрава

672090, Чита, ул. Горького, 39 А

Сплошным методом обследованы воспитанники детских интернатных учреждений г. Читы (n=324). У большей части детей выявлены тревожные и депрессивные расстройства субклинического уровня, отмечено снижение адаптивных возможностей. Определены наиболее актуальные проблемы детей-сирот и суицидальный риск. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения в интернатных учреждениях направленной психокоррекционной работы с воспитанниками. Ключевые слова : дети-сироты, тревога, депрессия, суицидальный риск.

PECULIARITIES OF EMOTIONAL SPHERE AND AFFECTIVE DISORDERS IN CHILDREN-ORPHANS. N. V. Govorin, T. P. Zlova, V. V. Akhmetova . Chita, Chita State Medical Academy . 324 children living in orphanages of Chita city were examined during the complete survey. It was revealed that the majority of children have subclinical affective (anxiety and depressive) disorders and decrease of adaptive features. The most significant problems of children-orphans were identified and suicide risk was studied. The revealed features testify to necessity of carrying out psycho-correctional work with children-orphans. Key words : children-orphans, anxiety, depression, suicide risk.

Проблема психического здоровья социальных сирот на протяжении многих лет остается одной из актуальных в отечественной детской психиатрии. Данными многочисленных исследований убедительно доказана возможность возникновения в условиях материнской депривации психических нарушений субклинического и клинического уровней. Последние проявляются в виде недостаточности или обеднения одной из сторон психической деятельности – эмо- циональной, сенсорной, моторной, когнитивной (4, 5, 6, 9 и др.). При этом особую тревогу вызывают аффективные нарушения и расстройства социальной адаптации у детей-сирот (2, 3, 7, 8, 10, 11, 12 и др.), которые, с одной стороны, являются наиболее распространенными и нередко сопровождаются суицидальными действиями, а с другой, – сложны в диагностике, поскольку рудиментарны и часто носят ситуационный характер (1).

Целью настоящего исследования стало установление особенностей эмоциональной сферы и наличия аффективных нарушений у детей-воспитанников интернатных учреждений Читы.

Сплошным методом были обследованы 224 ребенка в возрасте от 4 до 17 лет, проживающих в детских домах Читы (детские дома № 1, 3 и 5) – основная группа. Группу сравнения составили 177 детей из родительских семей, находящихся в «стрессовых» условиях (на стационарном лечении в Краевой детской клинической больнице). Клиническое исследование проводили в форме индивидуальной беседы. Кроме того, психоэмоциональное состояние детей оценивали при помощи валидных проективных методик («Нарисуй человека», «Нарисуй человека под дождем», тест Люшера, опросник А. А. Кучер – В. П. Костюкевич) и опросника депрессии для детей и подростков М. Ковач.

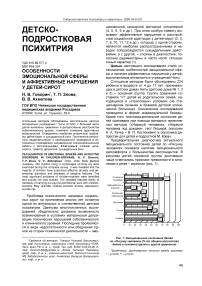

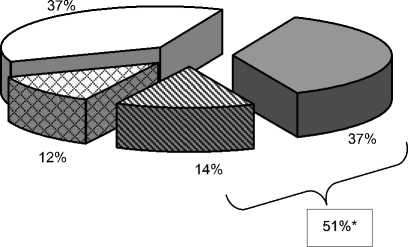

Предварительная диагностика актуального эмоционального состояния детей по «Рисунку человека» показала наличие эмоционального дискомфорта у большинства респондентов. В рисунках детей основной группы достоверно чаще отмечались признаки тревожности и гипо-тимии и реже – агрессии (рис. 1).

Рис. 1. Эмоциональное состояние детей по «Рисунку человека» (% от общего количества детей в основной группе и группе сравнения)

Примечание. Достоверные отличия между группами * – p<0,05, ** – p<0,01.

При этом у детей-сирот наиболее выраженным оказался вербальный паттерн агрессии (который в условиях детского дома является социально приемлемым), у детей же группы сопоставления – физический. Следует отметить, что в рисунке одного ребенка почти в 70 % случаев сочетались 2—3 и даже 4 из вышеперечисленных признаков, что в 2,5 раза выше соответствующего в группе сопоставления (рис. 1).

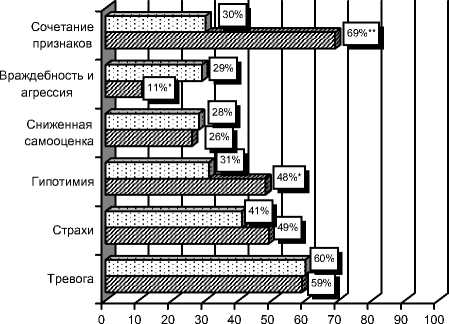

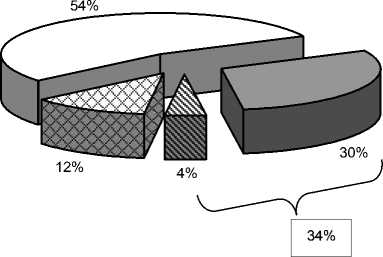

Изучение выраженности тревожных расстройств по тесту Люшера показало, что более чем у половины респондентов основной группы отмечена выраженная и умеренно выраженная тревога (57 против 29 % в группе сравнения, р<0,02). У детей же группы сопоставления преобладала ситуативная тревога. Показатели клинически значимой тревоги в обеих группах были одинаковыми (рис. 2).

Основная группа

29%

Группа сравнения

- не выражена

□ - ситуационная

- умеренно выражена

-

- выражена

-

- очень выражена

Рис. 2. Структура тревожности по тесту Люшера (% от общего количества детей в группах)

Примечание. * – Достоверные отличия между группами.

Анализ зависимости тревожности от пола и возраста показал наибольшую ее выраженность у мальчиков по сравнению с девочками (выраженная и очень выраженная тревога: 21 против 8 %, p<0,05) и у детей дошкольного и младшего школьного возрастов по сравнению со старшими сверстниками. Указанные соотношения наблюдались как в основной группе, так и в группе сопоставления.

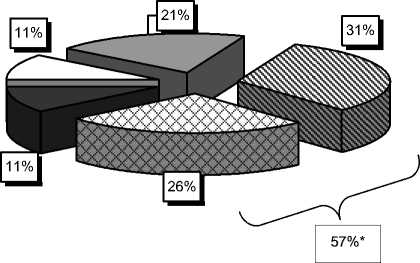

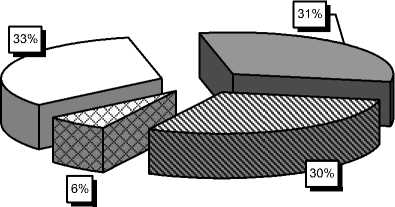

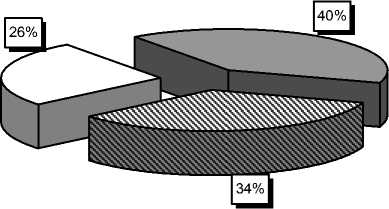

При анализе результатов опросника М. Ковач депрессивные расстройства выявлены более чем у половины детей-сирот и представлены, главным образом, субдепрессией и ситуационной гипотимией (51 против 34 % в группе сравнения, р<0,05) – рисунок 3. Клинически очерченная депрессия выявлялась с одинаковой частотой в обеих группах, при этом наиболее тяжелые депрессии были характерны для подростков. Достоверных отличий между мальчиками и девочками выявлено не было.

Основная группа

Группа сравнения

- настроение нормальное

- ситуационная гипотимия

- субдепрессия

- депрессия

Рис. 3. Структура депрессии по опроснику М. Ковач (% от общего количества детей в группах)

Примечание. * – Достоверные отличия между группами.

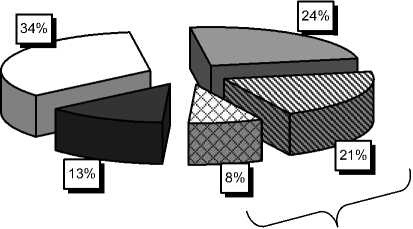

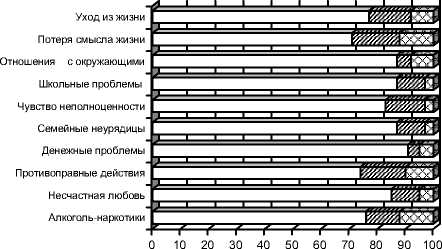

Согласно опроснику Кучер–Костюкевич, у 12 % подростков-сирот отмечено систематическое наличие пессимистической оценки будущего (Шкала «Потеря смысла жизни»). Оценка сформированности суицидальных тенденций (Шкала «Уход из жизни») показала наличие у 15 % детей антивитальных переживаний и пас- сивных суицидальных мыслей и у 8 % – замыслов и намерений (рис. 4). У 5 воспитанников (4 девочки и 1 мальчик подросткового возраста) в анамнезе были суицидальные попытки демонстративного характера.

Исследование факторной обусловленности эмоциональных нарушений у подростков интернатных учреждений (согласно самооценке обследуемых) показало наибольшую значимость следующих проблем: алкоголь и наркотики, противоправные действия и отношения с окружающими (рис. 4).

Рис. 4. Оценка факторной обусловленности эмоциональных нарушений и суицидального риска у детей-сирот по методике Кучер–Костюкевич (% от общего количества детей)

При этом проблема отношений с окружающими является актуальной для подростков в целом, а фиксация на проблеме зависимостей и криминального поведения, видимо, связана с социальным портретом семей детей-сирот (85 % обследованных – т. н. социальные сироты, родители которых лишены прав или отказались от ребенка).

Определение адаптивных особенностей при помощи проективного теста «Нарисуй человека под дождем» выявило, что более половины детей основной группы оценивают неблагоприятные жизненные ситуации как серьезные и даже безвыходные. Большинство детей испытывают потребность в защите, в одинаковой степени ориентируясь на помощь со стороны и самостоятельную активность в разрешении проблемы (рис. 5).

Таким образом, у большей части детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в интернатных учреждениях, имеются тревожные и депрессивные расстройства. Последние чаще представлены субклиническими и маскированными формами и требуют индивидуальной психокоррекционной работы. Наиболее значимыми в развитии аффективных нарушений у детей-сирот являются проблемы зависимости от психоактивных веществ, крими- нального поведения (т. е. социальный портрет семей социальных сирот) и отношений с окружающими, что определяет направления коррекционных мероприятий.

Восприятие проблем

- проблемы несущественны

- проблемы разрешимы

- проблемы серьезные

- ситуация безвыходная

Потребность в помощи и защите

-

- ожидание помощи от окружающих

-

- стремление разрешить ситуацию самостоятельно

-

- потребность в защите отсутствует

Рис. 5. Адаптивные особенности детей по методике «Нарисуй человека под дождем» (% от общего количества детей)

Учитывая полученные в ходе проведенного исследования результаты, необходимым является обязательное введение в штат детских домов ставок психолога и психотерапевта и проведение специалистами, помимо диагностики психологического состояния, коррекционной работы с воспитанниками.