Проблемы формирования современной модели собственности (на примере приграничного сырьевого региона России)

Автор: Козырева Галина Борисовна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 5 (118), 2011 года.

Бесплатный доступ

Собственность, эффективный собственник, модель корпоративного управления, приграничный сырьевой регион

Короткий адрес: https://sciup.org/14749953

IDR: 14749953

Текст статьи Проблемы формирования современной модели собственности (на примере приграничного сырьевого региона России)

Через 18 лет после старта российских рыночных реформ ученые и профессионалы задаются вопросом о том, какая экономическая система сформировалась в стране к настоящему времени. Многочисленные исследования свидетельствуют, что на сегодня вопрос о сущности сформированных институтов остается открытым. Основной механизм рыночных реформ – приватизации – имел тройную цель. «Передать собственность активным элементам общества от выдохшегося государства. Создать новую ответственную (за полученные возможности) и порядочную (в этическом смысле слова) деловую элиту. Поставить внешнюю институциональную среду, которая бы стимулировала бизнес к эффективному использованию ресурсов, как это делает бизнес тех развитых стран, у которых мы копируем законодательство» [1]. Сегодня понятны основные мотивы и известен основной круг «активных носителей» приватизации на первом ваучерном этапе. Используя административный опыт, связи с новыми органами власти, пробелы в законодательстве, они лучше других оценили возможные выгоды от ваучерной приватизации. Остальное население или стали не состоявшимися собственниками своих предприятий, или вложили свои ваучеры в различные финансовые пирамиды, или продали их за бесценок. Ни один из этих вариантов не приблизил российских граждан к светлому капиталистическому будущему.

Кроме того, основа среднего класса России – интеллигенция – выпала из формата реформ. «Движущей силой перестройки, гласности, реформ была интеллигенция. Она хотела гражданской и политической свободы, а получила свободу эмиграции, но не возможность участвовать в управлении или собственность. Массовая интеллигенция осталась просто вне процесса. Приватизация была проведена против интеллигенции, последствием чего стал экспорт среднего класса» [1].

Вместе с тем приватизация стала ядром реформ, благодаря чему в России произошел коренной экономический перелом, наиболее важ- ной тенденцией которого является ликвидация государственной монополии. К настоящему времени государство сохранило за собой менее 10 % собственности на фоне формирования смешанного и частного секторов при доминирующем значении последнего. Сегодня важно понимать, как эти процессы происходили и происходят на уровне регионов, которые являются модельными территориями институциональных изменений российской экономики. Результаты приватизации в Республике Карелии демонстрируют общероссийские тенденции. Мощный прорыв произошел в 1992–1994 годах. Уже к 1996 году в государственной собственности оставалось чуть более 20 % предприятий [12]. В дальнейшем процесс приватизационной активности замедлился, но тем не менее частная форма собственности уверенно завоевывает все больше позиций.

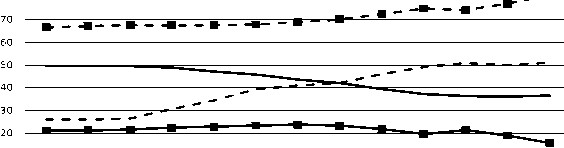

Сопоставление количественных показателей по предприятиям и занятым в государственном и частном секторах позволяет наблюдать следующие тенденции (рис. 1).

■ занятые на государственных п/п — — занятые на частных п/п ■ ■ государственная собственность —■- частная собственность

Рис. 1. Число предприятий по формам собственности и численность занятых на них в РК, %

В 1996–2009 годах в количественных изменениях государственных и частных предприятий отчетливо виден процесс разбегающихся трендов – частный сектор постепенно растет, государственный падает. На фоне данного процесса происходили более интенсивные изменения численности занятых. В 2004 году обозначилась точка пересечения (так называемый «крест»), когда госу-

дарственные и частные предприятия сравнялись по количеству работающих. После 2004 года тенденции роста частного сектора и падения государственного приобрели устойчивый характер.

Рис. 1 демонстрирует принципиальные изменения в экономике РК. Во-первых, начались процессы укрупнения частных предприятий: рост численности занятых на них происходит быстрее, чем увеличение количества самих предприятий. На государственных предприятиях наблюдается постепенное медленное снижение численности предприятий, что сопровождается почти синхронным падением численности занятых. Во-вторых, в 2004 году экономика региона прошла точку невозврата, когда частный сектор полностью и устойчиво занял доминирующую позицию.

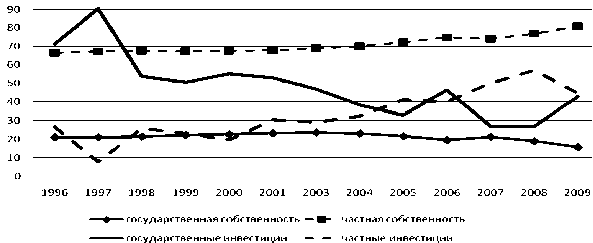

Анализ процесса инвестиций в основной капитал (рис. 2) демонстрирует те же тенденции [12].

Рис. 2. Структура инвестиций и число предприятий по форме собственности, %

Государственные инвестиции в общей структуре имеют отчетливо выраженный понижательный тренд. Причем на фоне медленного снижения численности государственных предприятий инвестиции падают достаточно быстрыми темпами – к 2007 года они потеряли около 50 %. Частные же инвестиции, напротив, имеют выраженный повышательный тренд, уверенно прирастая ежегодно в среднем на 5–7 % на фоне постепенного медленного роста частных компаний. За 10 лет (до 2007 года) частный сектор по инвестициям в основной капитал отвоевал у государственного более 40 % [12]. Вместе с тем в целом предприятия Карелии имеют низкую инвестиционную активность: индекс физического объема инвестиций в основной капитал с 2004 года снижал темпы прироста, а в 2007 году начал падать.

Необходимо учитывать, что картина, отраженная в статистической информации, – это только формально зафиксированные данные. Подавляющее число частных компаний – еще не рынок и еще не сформированный институт собственности. Приходится констатировать, что частная собственность, несмотря на свою легализацию и широкое распространение, не признается населением справедливой, то есть остается нелегитимной с точки зрения большинства населения России [10]. Неслучайно в последние 5 лет наметились процессы активного включения государства в управление собственностью. Чтобы дать объективную оценку сформировавшейся модели собственности1 в периферийном сырьевом регионе России, важно иметь объективную информацию о латентных процессах, связанных с формированием в региональном сообществе новых социальных отношений в ответ на современные вызовы. Исследование данных процессов проведено в рамках выполнения проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы, Государственный контракт № 16.740.11.0418 от 26.11.2010.

Экономика приграничных сырьевых регионов имеет особую исторически закрепленную специфику, связанную с ее экспортной ориентацией. При этом «граница» имеет неоднозначный эффект. С одной стороны, когда барьерная функция границы уступает место контактной, создаются благоприятные условия для развития самой экономики. С другой стороны, происходит закрепление сырьевой структуры экономики, что в целом сказывается на общей социально-экономической ситуации приграничных регионов.

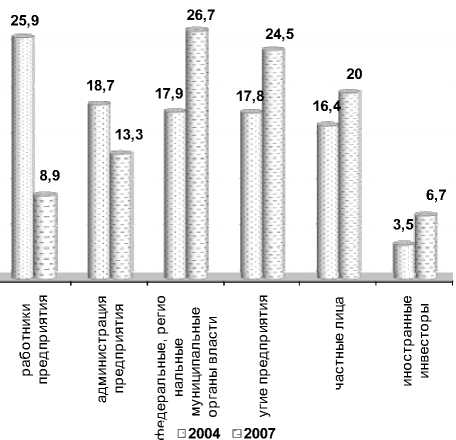

Как уже говорилось выше, приватизация через ваучеризацию и акционирование предприятий вовлекла в собственнические отношения практически все население страны. Затем произошел массовый отъем и передел собственности через формальные и неформальные институты. Одним из таких неформальных институтов является смена модели корпоративного управления. Так, результаты экономико-социологических обследований предприятий Карелии демонстрируют общероссийские тенденции, связанные с перераспределением собственности на акционерных предприятиях региона2. Как видно из рис. 3, за последние годы произошло практически 3-кратное сокращение доли работников предприятий в акционерной собственности и некоторое снижение доли менеджерского корпуса. На этом фоне наблюдается устойчивая тенденция увеличения доли власти разных уровней, частных лиц и иностранных инвесторов, то есть внешних собственников. Причем если в 2004 году доля администрации предприятий была чуть выше доли властных структур, то в 2007-м ситуация существенно изменилась – доля администрации предприятий снизилась, в то время как государственное участие выросло на 10 % и стало превосходить долю менеджеров практически в 2 раза. В итоге государство сегодня имеет самую высокую долю в акционерной собственности предприятий. Кроме того, отчетливо заметен рост долевого участия в собственности других предприятий, частных лиц и иностранных инвесторов.

Таким образом, место инсайдеров – администрации и трудового коллектива, постепенно занимают внешние акционеры (аутсайдеры), что свидетельствует о смене модели корпоративного управления. Российские экономисты доказывают, что «нетривиальная роль государства отли- чает работу региональных компаний. Участие государства в собственности поддерживает институт концентрированной собственности. Масштабы государственного участия в собственности компаний остаются значительными и относительно стабильными. Государство выступает гарантом прав собственности и инициатором импорта норм корпоративного управления» [13].

Усиление роли государства в крупных компаниях обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, российская власть пришла к переосмыслению своей роли в построении рыночного общества. «Нам в России необходимо избавиться от своеобразной “детской болезни правизны в капитализме”, в соответствии с которой только частная компания эффективна, а государство является неэффективным собственником по определению. Если брать в качестве критерия эффективности прибыль, то в большинстве случаев это так. Но при объективном экономическом анализе нельзя смешивать эффективность с точки зрения хозяйствующего субъекта и эффективность для общества. То, что может быть эффективным для частной компании, вовсе не означает автоматически эффективность для общества. И наоборот: частная компания, например, никогда не станет держать избыточные мощности и дублирующие сети, она их выведет из оборота как неэффективные, а государство в интересах общества, хоть и с повышенными издержками производства, может и должно иметь “запас прочности”, достаточный для работы сетевых систем в чрезвычайных ситуациях» [2].

Во-вторых, проблема «агентских отношений» снижает эффективность работы крупных корпораций. «Слабость институциональной среды, и в первую очередь защиты прав собственности, привела к трансформации основных механизмов корпоративного управления, выдвинув на первый

Рис. 3. Структура собственников предприятий, % план концентрированную собственность, совмещенную со сращиванием владения и управления, которые гарантировали крупному собственнику реализацию его интересов. Именно крупные собственники могут реально претендовать на высшие исполнительские посты, что гарантирует им защиту прав собственности. Агентская проблема может решаться с помощью дополнительных механизмов мониторинга в руках собственника. Такими инструментами в первую очередь обладает государство как собственник, которое, с одной стороны, выступает регулятором, а с другой, открывает доступ к ресурсам, повышающим конкурентоспособность компании» [13].

Исследования Р. Капелюшникова [5] подтверждают, что для России в настоящее время свойственна модель концентрированной собственности, когда крупная собственность начинает контролироваться богатыми семьями, в отличие от англосаксонской, в которой доминирует распыленная собственность множества более мелких собственников. Сегодня в России роль богатых семей выполняют олигархи и государственные структуры или подменяющая их силовая олигархия. Данный аспект показывает тренд усиления региональной власти-собственности.

Для Карелии процесс приватизации происходил в рамках общей для всех регионов идеологии, но с учетом региональных особенностей. Общая ситуация складывалась таким образом, что директора предприятий, освободившись от государственного «указующего перста», получили неограниченную власть над всеми ресурсами не только своих предприятий, но и локальных территорий, где они функционируют. Специфика Карелии состоит в том, что это приграничный лесосырьевой экспортноориентированный регион, еще недавно имевший монопромышленную структуру экономики, основные предприятия которой к моменту начала приватизации выполняли градообразующую функцию.

В советские времена директора градообразующих предприятий (их до сих пор называют «красными директорами», а директоров бывших леспромхозов – «лесными генералами») отличались авторитарной политикой не только по отношению к своим работникам, но и к местному населению поселков и малых городов. Кроме того, они, как правило, имели тесную, в том числе и родственную, связь с местной и региональной властью. В ситуации высокой неопределенности будущего и в условиях отсутствия защиты прав контрактов «красные директора» и «лесные генералы» стали носителями «специальных групп интересов» [9], которые ориентируют производственную деятельность на семейно-родственные отношения, имеющие в значительной степени теневой или криминальный характер. Все это создает почву для ограничения конкуренции и монополизации рынков. Там, где государство не защищает и не специфицирует права собственности, эту функцию начинают выполнять экономические агенты с целью поиска ренты, получение ренты связано с использованием перераспределительной функции государства [9]. В первые годы рыночных реформ несколько «лесных генералов» монополизировали рынки сырья и сбыта лесопродукции практически на всей территории Карелии и узурпировали власть на локальных территориях. Этому процессу способствовала старая советская лимитная система распределения лесосырьевых баз, которая была оставлена вновь созданным акционерным предприятиям в наследство от леспромхозов.

Приватизация, несмотря на доминирование в структуре собственности доли рабочих и служащих, позволила директорам контролировать собственность своих и смежных предприятий силовыми методами. В последующем акции трудового коллектива были скуплены все теми же силовыми методами (угроза увольнения, невыплата заработной платы и т. п.). В результате в середине 1990-х годов в лесном комплексе Карелии была создана модель собственности «лесных генералов» по типу феодальной; они фактически незаконно стали безраздельно владеть лесными, производственными и трудовыми ресурсами локальных территорий. Как сказал М. Делягин, «бизнес развивался за счет захвата чужой собственности и при отсутствии института защиты прав собственности свою собственность гарантировал за счет политических механизмов» [1]. Монополисты блокировали идею создания вертикальных структур, объединяющих лесозаготовителей и де-ревообработчиков, полагая, что будут и дальше контролировать лесной рынок. Приграничное положение давало им преимущественный выход на европейские рынки с необработанной древесиной и получение «быстрых денег» без каких-либо инвестиционных нагрузок. Здесь для региона возникают три опасных момента.

Во-первых, экономика, ориентированная на экспорт сырья, имеет сильную зависимость от колебаний спроса и цен на сырьевые товары европейских рынков и от изменения курса рубля. В ситуации с Карелией в 1990-е годы эти колебания определили нестабильное социально-экономическое развитие республики. «В 1994 г. промышленное производство упало на 20,7 %, в 1995 г. – выросло на 2,6 %, в 1996 г. – опять упало на 16,5 %, в 1997 г. – выросло на 1,7 %, в 1998 г. – упало на 2,8 % и в 1999 г. – выросло на 21,6 %. Небольшой спад в европейских странах вызывает снижение спроса на сырьевые товары и снижение цен, что сказывается на уровне жизни населения Карелии. При периодическом ухудшении ситуации на мировых сырьевых рынках в республике ощущается недостаток средств для покрытия внутренних потребностей, связанных с финансированием социальной сферы» [3].

Во-вторых, близость к границе стала фактором неконкурентоспособности карельской древесины и остается им до сих пор. Ориентация на рынок Финляндии заранее определяет завышенную цену и себестоимость заготовленной в Карелии древесины, так как предприятия заинтересованы продать ее в Европе в 1,5–2 раза дороже, чем на внутреннем рынке. Поэтому значительная часть карельских лесозаготовителей оказалась оттесненной от российского рынка, так как их древесина была слишком дорогой по сравнению, например, с архангельской или костромской [3].

В-третьих, сложившаяся ситуация закрепляет «голландскую болезнь». Лесной комплекс, а вместе с ним весь лесной кластер попадают в институциональную ловушку, созданную еще в 1990-е годы. Регионы, не имеющие возможности экспортировать лесное сырье и не имеющие финансовых льгот, как Карелия (федеральные налоги оставались в республике в специальном инвестиционном фонде), вынуждены были искать пути развития через развитие инновационных проектов в образовании, обрабатывающих производствах, новых отраслях [4]. Закрепление «голландской болезни» чревато отставанием региона в плане устойчивого развития, так как от нее страдают и экономика, и социальная сфера, и экология.

В результате использование монопольного положения создает тройной негативный эффект для республики и ее населения. В таких условиях цель бизнеса – максимизация прибыли – реализовалась в виде получения монопольной прибыли или ренты (по Бьюкенену, рента – доход, получение которого сопровождается нанесением ущерба благосостоянию общества) [14]. Экономические показатели лесных отраслей в 1990-е годы свидетельствуют об их неэффективном развитии, а следовательно, о неэффективном собственнике.

К концу 1990-х годов в рамках нового лесного законодательства (Лесной кодекс 1997 года) региональная власть стала восстанавливать рычаги влияния на лесной бизнес через лесные ресурсы – началось внедрение арендных отношений, лесные ресурсы начали распределяться на конкурсной основе. Эти меры привели к перераспределению «прав собственности» на лес от директоров предприятий к региональным и муниципальным чиновникам, которые также в свою очередь монополизировали собственность на лесные ресурсы. Формально этот процесс проходил в рамках закона, а фактически ренту начали получать представители власти без учета интересов большинства регионального сообщества. Манипулируя лесными конкурсами, распределением прав аренды леса, требованиями к оплате аренды, чиновники действовали по тому же семейноклановому принципу [8].

Вместе с тем в этот период начались некоторые структурные подвижки в лесном комплексе республики. «В Карелии начали реализовывать- ся инвестиционные проекты в лесопереработке – были восстановлены стоящие несколько лет деревообрабатывающие предприятия, работавшие до реформ на экспорт. Создавались интегрированные бизнес-группы, включавшие лесозаготовительные предприятия и лесозаводы» [4]. Тем не менее сырьевая зависимость не преодолена, региональная лесная политика продолжается на местнической основе. В результате регион снова не получил эффективного собственника ни предприятий, ни лесных ресурсов.

Новый разворот в структуре собственности лесных предприятий произошел с вводом нового Лесного кодекса в 2007 году. Характерной особенностью этого этапа является усиление роли региональной элиты. Закон дает преференции крупному бизнесу, так как основной формой распределения лесосырьевой базы становятся аукционные торги. Средний и малый бизнес в таких условиях становится неконкурентоспособным. Региональные власти заинтересованы в привлечении крупных инвесторов на территорию республики. Именно они делают основной выбор потенциальных собственников леса и лоббируют их победу. За этим просматривается появление сращенного интереса региональной власти и крупного бизнеса.

В настоящее время продолжаются процессы, связанные с закреплением зависимости работников предприятий, жителей поселков и малых городов от политики главного собственника. Новая лесная власть при этом не несет никакой социальной ответственности. У людей отбирается не только право на работу, но и право на жилище, которое на сегодня пришло в негодность, а ремонт или приобретение нового для них практически неподъемно. Крупный бизнес сегодня не заинтересован вкладывать инвестиции в социальную сферу. У него практически нет обязательств (ни социальных, ни моральных) перед местными сообществами. Особенно остро эти вопросы стоят в депрессивных районах Республики Карелии.

Кроме того, эффективность лесной экономики Карелии крайне низка: уже в 2007 году, не говоря о настоящем периоде, 90 % лесозаготовительных предприятий были убыточными. Более стабильно лесозаготовительные предприятия работали небольшой период с 1998 до 2001 год, когда действовало валютное преимущество, которое, к сожалению, не использовали для модернизации и диверсификации производства. Первое десятилетие XXI века прошло под знаком убытков. Приходится констатировать, что эффективный собственник леса пока остается недосягаемым для таких регионов, как Карелия.

В результате региональный лесной кластер, включающий, помимо самой лесной экономики, и работников предприятий, и так называемые лесные поселки, условия существования этих поселков [7], не только не развивается, а фактиче- ски деградирует. Мы неслучайно делаем акцент именно на кластере и говорим, что сегодняшние собственники леса в новых заданных институциональных форматах приобретают еще больше собственности, а следовательно, и власти без ответственности над территорией своего присутствия, что чревато дальнейшей социально-экономической деградацией этих территорий и местных сообществ.

Л. Г. Григорьев пишет: «В идеале государство должно было бы вводить некие правила, которые ограничивали бы бизнес. А у нас действует не государство, действуют индивидуальные чиновники, которые грабят конкретный бизнес. Я не вижу каких-то новых правил, которые бы обязывали бизнес что-то делать. В этом смысле у нас формально свобода бизнеса сохраняется. Она ограничивается фактически – вмешательством конкретных организаций или чиновников, а не системно» [1]. Таким образом, через некачественные институты, создающие препятствия для развития бизнеса (разрешительная система, налоговая система, система кредитования и т. п.), в которых заинтересованы и которыми управляют конкретные чиновники, подменяются функции государства. Чиновники при этом узурпируют государственную собственность, вводя частный режим собственности [11]. В сложившихся условиях от фактических собственников ресурсов (а на сегодня это региональная власть в связке с крупным бизнесом) требуется выстраивание строгих и прозрачных схем взаимодействия с бизнесом, что могло бы способствовать легитимизации и спецификации сформированных прав собственности. Население должно участвовать в этой системе взаимодействия через компенсационные механизмы, обеспеченные как государством, так и бизнесом. А. Бузгалин уверен, что для России с ее коллективистскими традициями вполне подошла бы «модель, когда часть прав собственности принадлежит государству. В скандинавских странах частный собственник не может сделать очень много, поскольку государством установлены жесткие рамки в отношении того, как он может использовать объект собственности, какие правила он должен соблюдать. В этих странах не социализм, но сильно социализированная система прав собственности, где нет личной зависимости, сильна социальная составляющая собственности. Отношения собственности должны удовлетворять двум критериям. Во-первых, быть адекватными историческим условиям и культурным традициям России. Во-вторых, обеспечивать переход общества к экономике, основанной на знаниях. По всей видимости, в такой системе отношений собственности большие права принадлежат государству, большие права принадлежат работникам и гражданам, а бизнес существенно ограничен, социально ответственен, но при этом имеет систему чет- ких гарантий» [1]. Может ли в России развиваться «скандинавская модель» собственности? Вопрос дискуссионный и даже где-то риторический. Обратимся к исследованиям С. Кирдиной. «Базируясь на теории институциональных матриц, можно говорить о прогнозе развития отношений собственности в современной России. Прогноз предполагает, что сохранится основополагающая роль условной верховной собственности, будут легитимизированы и специфицированы ее формы и правила действия, оформится роль реди-стрибутивного хозяйствующего центра (что-то вроде прежнего Госплана), которая сегодня в значительной мере распылена и явно не обозначена. Одновременно сформируется поддерживаемая обществом и органами государственной власти разных уровней ниша действия “частной” собственности и будет осознан ее дополнительный характер, что найдет отражение в соответствующих законодательных актах» [6].

Перераспределение собственности, которое наблюдается в настоящее время в России, показывает, что происходит закрепление модели «сильного чиновника». Ни частный, ни государственный сектор институционально не защищены. Права собственности размыты, что позволяет чиновнику их узурпировать. Выстраивание вертикали власти сопровождается усилением роли власти-собственности. Государство (под ним в нашем анализе нужно понимать чиновников) активизировалось в усилении контроля над собственностью.

Как показывают результаты исследования, институты, которые в настоящее время регулируют экономические отношения в российском обществе, еще не вполне сложились. Изменившись принципиально, они до конца не оторвались от своего исторического прошлого (и советского, и более раннего российского) и не приобрели рыночные черты, то есть имеют переходный характер. Причем этот характер в большей степени формируется и воспроизводится под воздействием рентоориентированных групп общества.

С 1990-х годов в России продолжается поиск оптимальной модели собственности. Заложенная в институциональной матрице российского общества модель «власть-собственность» (или, как ее называет С. Кирдина, условная верховная собственность) сегодня не вписывается в форматы власти-ответственности, которая доминирует в странах с развитой рыночной экономикой. Может быть, выход в глобальную экономику и повышенные требования мирового потребителя смогут создать стимулы для формирования социальной ответственности российского государства вкупе с бизнесом, что позволит им «пережить» распад сложившихся групп специальных интересов и освободиться от рентозависимости. Тогда возможным станет сценарий С. Кирдиной [6].

Список литературы Проблемы формирования современной модели собственности (на примере приграничного сырьевого региона России)

- Бузгалин А., Григорьев Л., Делягин М. и др. Проблемы собственности в современной России//Отечественные записки. 2005. № 1. С. 6-28.

- Варнавский В. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления//Отечественные записки. 2004. № 6. С. 172-180.

- Дружинин П. В. Проблемы развития экономики Карелии//Проблемы прогнозирования. 2000. № 4. С. 51-59.

- Дружинин П. В. Развитие экономики приграничных регионов в переходный период. Петрозаводск, 2005. 245 с.

- Капелюшников Р. Концентрация собственности и корпоративный ландшафт современной мировой экономики//Отечественные записки. 2005. № 1. С. 166-192.

- Кирдина С. Г. Собственность в Х-матрице//Отечественные записки. 2004. № 6. С. 128-129.

- Козырева Г. Б. Социально-экономические последствия лесной политики современной России. М., 2007. 248 с.

- Козырева Г. Б. Экономическое поведение предприятий лесного сектора Карелии в условиях рыночных преобразований//Вопросы экономики. 2007. № 7. С. 136-151.

- Морозова Т. В., Козырева Г. Б., Сухарев М. В. Регион как социально-экономическая система: Учеб. пособие. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. 308 с.

- Политическая экономия России: динамика общественного договора в 2000-х годах: Избранные труды Института национального проекта «Общественный договор», 2000-2009/А. А. Аузан, А. В. Золотов, В. Л. Тамбовцев. М., 2010. С. 384-430.

- Права собственности, приватизация и национализация в России/Под общ. ред. В. Л. Тамбовцева. М., 2009. 504 с.

- Республика Карелия в цифрах. Статистический сборник. Петрозаводск: Карелиястат, 2009. 61 с.

- Ружанская Л. С. Развитие совета директоров как внутреннего механизма корпоративного управления//Корпоративные финансы. 2007. № 4. С. 14-33.

- Скоробагатов А. С. Современная российская стабильность: предпосылки экономического развития или институциональный склероз?//Постсоветский институционализм-2007. Варианты национального развития России: предпосылки, закономерности, перспективы/Под ред. Р. М. Нуреева. Томск: Изд-во ТГПУ, 2008. С. 12-27.