Психологические факторы риска и варианты формирования аддиктивных и тревожно-депрессивных расстройств у студентов

Автор: Воеводин Иван Валерьевич, Мандель Анна Исаевна, Аболонин Алексей Федорович, Белокрылов Илья Игоревич

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая наркология

Статья в выпуске: 4 (101), 2018 года.

Бесплатный доступ

Важной задачей превенции аддиктивных и невротических расстройств у студентов является дифференцирование, обеспечение адресности вмешательств. Дифференцирование может осуществляться в зависимости от характерологических особенностей студентов (патопсихологической основы). Установлено, что аддиктивные и тревожно-депрессивные расстройства формируются на основе двух патопсихологических механизмов: стеничного («психопатического») и гипостеничного («невротического»). Каждый механизм отличается специфическим стилем копинг-реагирования, что необходимо учитывать при проведении дифференцированной профилактики данных состояний у студентов с различными характерологическими чертами.

Студенты, аддикции, тревога, депрессия, психологические факторы риска

Короткий адрес: https://sciup.org/142215886

IDR: 142215886 | УДК: 616.89-008.441.13:616.89-008.441.33:616.891.6:616-008.64 | DOI: 10.26617/1810-3111-2018-4(101)-21-27

Текст научной статьи Психологические факторы риска и варианты формирования аддиктивных и тревожно-депрессивных расстройств у студентов

При проведении превентивных и лечебнореабилитационных вмешательств для дифференцированных уязвимых групп населения необходим научно обоснованный подход [1]. Одной из таких групп выступают студенты и молодые специалисты [2, 3], нуждающиеся в разработке отдельных комплексов мероприятий [4]. При этом в регионах с ведущим значением научно-образовательного комплекса, к которым относится и Томская область, охрана психического здоровья высокообразованной молодежи имеет особое значение [5]. Предыдущие результаты изучения специалистами НИИ психического здоровья процессов формирования психодезадаптационных состояний (ПДАС), пограничных и аддиктивных расстройств [6] говорят о прямом или опосредованном психогенном происхождении невротических и аддиктивных состояний, их родстве, устанавливаемом как на этапах раннего формирования, по механизмам «невротизации», так и в ходе последующей клинической динамики. Исходя из этого, можно выделить отдельный предмет исследований – формирующиеся на патопсихологической, непатологической основе ПДАС и процесс их развития в психические и поведенческие расстройства аддиктивного (F1 по МКБ-10) и невротического (F4) регистров. В одной из наших работ было установлено [7], что ПДАС в первую очередь связаны с психологическими характеристиками пессимистичности, неуверенности, ригидности, иррациональными когнитивными установками, низкой фрустрационной толерантности и внешнего локуса контроля, неадаптивным копингом. Повышение эффективности мероприятий по охране психического здоровья студентов может быть обеспечено за счет дифференцирования, выделения отдельных групп, характеризующихся сходными психологическими характеристиками, когнитивными установками и копингом [8], мотивами потребления ПАВ [9]. Основой для такого дифференцирования могут выступать характерологические черты [10, 11, 12, 13]. Ранее нами были представлены результаты апробации Фрайбургского опросника (FPI) в программе когнитивно-поведенческой копинг-профилактики психодезадаптационных состояний у студентов. Выделены два пути формирования психодезадаптационных состояний: «психопатический» на основе интротенсивной психопатизации и «невротический» на основе неустойчивости настроения с тенденцией к депрессивности [14].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачей настоящего исследования стало сравнение полученных в собственном исследовании данных с результатами «традиционного» для клинической психиатрии и наркологии опросника на основе MMPI.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено обследование 202 студентов томских вузов в возрасте от 19 лет до 21 года, средний возраст которых составлял 19,8±1,3 года, Выявлено преобладание девушек – 132 (65,3%) девушки против 70 (34,7%) юношей.

Обследование проводилось методом анонимного анкетирования. В батарею психологических тестов включены методика Mini-Mult, Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS, 1983), опросники копинга E. Heim [1988] (в нашей интерпретации, 2011) и J.Amirkhan, [1990]. Уровень социально-психологической адаптации и качества жизни определялся согласно методике M. Bosc et al. [1997]. Вовлеченность в аддик-тивное поведение оценивалась на основании ответов на прямые вопросы о факте и уровне потребления табака, алкоголя и наркотиков.

При анализе результатов использованы непараметрические статистические методы: сравнительный анализ по Манну–Уитни, корреляционный анализ по Спирмену, а также факторный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

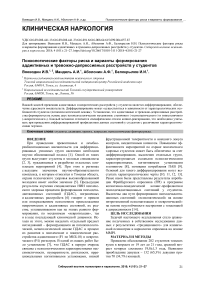

Показано, что средние данные, полученные с помощью метода социально-психологической адаптация (СПА), и показатели качества жизни у студентов снижаются при заострении следующих характерологических черт (рис. 1).

-

- - - ♦- - - высокий уровень СПА

-

• низкий уровень СПА

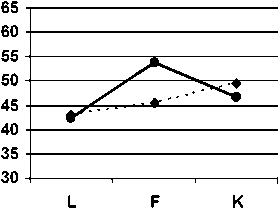

Рисунок 1 . Усредненный профиль психологических особенностей студентов с высоким и низким уровнями социально-психологической адаптации по тесту Mini-Mult

П р и м е ч а н и е. Mann-Whitney U Test: p<0,05 для шкал 2 (D), 3 (Hy), 4 (Pd).

Учитывая «усредненность» представленного профиля, можно предположить, что заострение каждой из трех ведущих черт студентов с нарушениями СПА отмечается у разных лиц, в связи с чем можно выделить различные пути формирования данных нарушений:

-

• при заострении черт пессимистичности, депрессивности, выявляемых по шкале а 2 (D) (при Z=-4,1778; p=0,0000) нарушения СПА формируются на фоне гипостенического реагирования, с мотивацией на избегание неуспеха, когнитивноэмоциональный стиль характеризуется ориентацией на смысл, содержание, анализ, с выраженной предрасположенностью к рассуждательству и фатализму, гипотимичному фону настроения, склонностью к негативным прогнозам, в связи с чем данные лица испытывают проблемы постоянной неуверенности, вплоть до отказа от самореализации, и часто оказываются в «роли жертвы»;

-

• при заострении черт демонстративности, эмоциональной лабильности, что отражено по шкале 3 (Hy) (при Z=-3,3608; p=0,0007), формирование нарушений СПА происходит на фоне смешанного реагирования, с противоречивой мотивацией повышенных притязаний и группового интереса, когнитивно-эмоциональный стиль отличается нагляднообразным, чувственным мышлением, с лабильностью эмоций и преобладанием эмоционального над рациональным, в связи с чем возникают проблемы противоречий между эгоизмом и высокой потребно-

- стью в социуме, а также высоко вероятно формирование вторичной выгоды возникающих патопсихологических, а затем и психопатологичесих нарушений и, соответственно, ослабление отклика на профилактические вмешательства;

-

• при заострении черт импульсивности, что подтверждено данными по шкале 4 (Pd) (при Z=-3,3299; p=0,0008), СПА нарушается на фоне стеничного реагирования, с мотивацией на успех и реализацию желаний, в том числе сиюминутных; когнитивноэмоциональный стиль сильно зависит от интеллекта и может быть интуитивным либо спекулятивным, с выраженными, полярными, плохо контролируемыми эмоциями, выраженностью проблем конфликтности, поспешности решений, непереносимости монотонного и рутинного, плохого усвоения негативного опыта.

Усредненный профиль потребителей табака по сравнению с непотребителями в обследованной выборке студентов характеризуется заострением характерологических черт по шкале 9 (Ma) (при Z=-2,5635; p=0,0103) и снижением по шкале 7 Pt) (при Z=2,1120; p=0,0346). Таким образом, обобщенными чертами потребителей табака, согласно результатам проведенного нами исследования, выступают активность и деятельность личности, но при этом характерны грубоватость, нечуткость в межличностных отношениях, поверхностность, эмоциональная неустойчивость, невысокие настойчивость и продуктивность.

Усредненный личностный профиль студентов, злоупотребляющих алкоголем, в сравнении с профилем студентов с нормативным отношением к алкоголю характеризуется заострением характерологических черт по шкалам 9 (Ma) (при Z=-3,5413; p=0,0003), 8 (Se) (при Z=-2,2996; p=0,0214), 2 (D) (при Z=-2,0487; p=0,0404). Как видно из приведенных данных, алкогольная аддикция у студентов может формироваться при разных стилях реагирования – от гипостенического, при заострении черт пессимистичности, фиксируемых по шкале 2 (D), до сте-ничного, сопровождающегося заострением черт оптимистичности, «гипоманиакальности», выявляемых по шкале 9 (Ma).

Также различными оказались типы ведущей мотивации в обследованной студенческой выборке, ориентированные на избегание неуспеха, регистрируемого по шкале 2 (D), обособленность, созерцательность, творчество по шкале 8 (Se), преобладание мотивации «на процесс» над мотивацией «на результат» по шкале 9 (Ma).

Когнитивно-эмоциональные стили могут быть представлены ориентацией на смысл, содержание, анализ со склонностью к рассуждательству и гипо-тимичности, выявляемых по шкале 2 (D), абстрактно-аналитическим мышлением с высокой субъективностью, оторванностью от реальности, определяющими соответствующие эмоции, достаточно поверхностным мышлением и эмоциональным реагированием, в основном гипертимным, но с возможными кратковременными бурными реакциями гнева по шкале 9 (Ma). Соответственно характерен широкий круг проблем, с которыми сталкиваются обследованные студенты: начиная от неуверенности, развивающейся вплоть до отказа от самореализации, с частой ролью «жертвы», фиксируемой по шкале 2 (D), и доходя до высокой субъективности, отрыва от реальности, полной растерянности в высокозначимых стрессовых ситуациях по шкале 8 (Se), поверхностности и непродуктивности по шкале 9 (Ma).

Усредненный профиль студентов-потребителей наркотических веществ в сравнении с профилем студентов, отрицающих употребление наркотиков, отличается заострением личностных черт, выявляемым по шкалам 9 (Ma) (при Z=-2,6563; p=0,0078) и 6 (Pa) (при Z=-2,0278; p=0,0425. Согласно полученным данным, для студентов-потребителей характерно стеничное реагирование, с мотивацией на упорное отстаивание своей позиции, выявляемое по шкале 6 (Pa), хотя и не всегда продуктивное, подтверждаемое по шкале 9 (Ma). Когнитивноэмоциональный стиль студентов характеризуется либо высокой субъективной структуризацией с акцентом на враждебности, либо поверхностностью, повышенной эмоциональностью, которые могут быть негативно-негибкими или кратковременноситуативными. Обнаружено, что ведущие проблемы обследованных студентов ассоциированы с конфликтностью и бескомпромиссностью либо с поверхностностью.

Показано, что тревога и тревожное реагирование в обследованной выборке студентов по мере убывания статистической значимости формируется на фоне заострения личностных черт ригидности, зафиксированных по шкале 6 (Pa) (при Z=-4,6554; p=0,0000), пессимистичности, выявляемой по шкале 2 (D) (при Z=-3,3740; p=0,0007) либо психастении, подтверждаемой по шкале 7 (Pt) (при Z=-3,3273; p=0,0008).

Соответственно в основе формирования тревожных расстройств могут лежать: 1) различный стиль реагирования: стеничное – по шкале 6 (Pa) и гипо-стеническое – по шкалам 2 (D) и 7 (Pt); 2) различные мотивации: на активное отстаивание позиции по шкале 6 (Pa) и на избегание по шкалам 2 (D) и 7 (Pt); 3) различные когнитивно-эмоциональные стили , объединенные застреваемостью и негибкостью, но различные по направленности и эмоциональным проявлениям – от негативно-конфликтных по шкале 6 (Pa) до тревожно-конформистских по шкале 7 (Pt) либо гипотимичных по шкале 2 (D). Выявлены ведущие проблемы данных лиц: конфликтность по шкале 6 (Pa), неуверенность и нарушения самореализации по шкале 2 (D), застреваемость и конформность по шкале 7 (Pt).

Показано, что формирование депрессии у студентов связано с заострением черт пессимистичности по шкале 2 (D) (при Z=-3,9610; p=0,0001), психастении по шкале 7 (Pt) (при Z=-2,1301; p=0,0331), демонстративности и эмоциональной лабильности по шкале 3 (Hy) (при Z=-2,0890; p=0,0367). Таким образом, в процессе формирования депрессии также прослеживаются различные психологические пути: в основе может лежать гипостеническое реагирование по шкалам 2 (D) и 7 (Pt) и смешанное реагирование по шкале 3 (Hy). Характерными оказались различные виды мотивации: на избегание по шкалам 2 (D) и 7 (Pt) и противоречивая, с повышенными притязаниями и групповым интересом по шкале 3 (Hy), различные когнитивно-эмоциональные стили, соответствующие заостренным чертам, и различного характера соответствующие проблемы, описанные выше для данных типов заострения, с которыми сталкиваются данные студенты.

Поскольку сравнительный анализ и «усредненные профили» не отражают всего многообразия путей формирования аддиктивных и тревожнодепрессивных ПДАС, а в дальнейшем – соответствующих психических и поведенческих расстройств, следующим этапом исследования стало выделение методами корреляционного и факторного анализов взаимосвязей между изучаемыми характерологическими чертами, характерных для формирующейся аддиктивной и тревожно-депрессивной патологии. Корреляционная матрица показателей теста Mini-Mult, полученная для группы студентов с аддиктивным типом ПДАС, и результаты факторного анализа представлены далее в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Корреляционный анализ взаимосвязей характерологических черт в группе студентов с алкогольной и/или наркотической аддикцией

|

Spearman Rank Order Correlations (MD pair wise deleted). Marked correlations are significant at p<0,001 |

|||||||

|

Шкала по тесту Mini-Mult |

1 (Hs) |

2 (D) |

3 (Hy) |

4 (Pd) |

6 (Pa) |

7 (Pt) |

8 (Se) |

|

Шкала 1 (Hs) |

0,85 |

||||||

|

Шкала 2 (D) |

0,67 |

||||||

|

Шкала 3 (Hy) |

0,85 |

||||||

|

Шкала 4 (Pd) |

0,50 |

0,70 |

|||||

|

Шкала 6 (Pa) |

0,50 |

0,61 |

|||||

|

Шкала 7 (Pt) |

0,67 |

||||||

|

Шкала 8 (Se) |

0,70 |

0,61 |

|||||

Таблица 2

Факторный анализ характерологических черт в группе студентов с алкогольной и/или наркотической аддикцией

|

Factor Loadings (Warimax rotation). Marked loadings are > 0,7 |

Фактор 1 |

Фактор 2 |

Фактор 3 |

|

Шкала 1 (Hs) |

0,268865 |

0,919411 |

0,157937 |

|

Шкала 2 (D) |

0,342764 |

0,499631 |

0,720283 |

|

Шкала 3 (Hy) |

0,260147 |

0,874970 |

0,329785 |

|

Шкала 4 (Pd) |

0,712887 |

0,271162 |

0,423702 |

|

Шкала 6 (Pa) |

0,824383 |

0,250643 |

0,291134 |

|

Шкала 7 (Pt) |

0,311595 |

0,234752 |

0,852115 |

|

Шкала 8 (Se) |

0,809231 |

0,392632 |

0,250993 |

|

Expl.Var |

2,153161 |

2,206139 |

1,638704 |

|

Prp.Totl |

0,307594 |

0,315163 |

0,234101 |

Вариант формирования аддиктивного поведения, образуемый характерологическими чертами, входящими в фактор 1 и зарегистрированными по шкалам 4 (Pd), 6 (Pa), 8 (Se), можно обозначить как стенич-ный «индивидуалистически-асоциальный» вариант (рассматривая входящие в фактор характерологические черты уже в совокупности). Входящими в фактор 2 чертами, выявляемыми по шкалам 1 (Hs) и 3 Hy), – как «вариант на базе рентных установок и вторичной выгоды». Входящими в фактор 3 чертами, обнаруживаемыми по шкалам 2 (D) и 7 (Pt), – как «тревожно-депрессивный» вариант. Все они гипостеничные варианты. Были проанализированы копинг-стили, присущие каждому из выделенных вариантов в сравнении с показателями студентов без заострения характерологических черт, а также определена роль каждого варианта в формировании ад-диктивного поведения.

В первом случае (индивидуалистически-асоциальный вариант) множественный неадаптивный копинг проявляется полностью (охватывает все векторы) в следующих модулях: «рациональная оценка ситуации», «прогноз развития ситуации», «делегирование ответственности», «социальная поддержка». При этом задействуются отдельные векторы из модулей эмоционального отреагирования (склонность к проявлению эмоций отчаяния), отвлечения от проблемной ситуации (склонность к субстанционному отвлечению). Показана неадап-тивность общей направленности копинг-стиля (выявляемая по методике Амирхана), с недостаточно развитым разрешением проблем и склонностью к избеганию.

Аддиктивное поведение у студентов с заострением характерологических черт по данному варианту выявляется в 38,9% случаев, причем во всех случаях оно сочетается с тревожно-депрессивной симптоматикой.

У студентов с заострением характерологических черт по варианту «рентных установок и вторичной выгоды» неадаптивный копинг полностью охватывает только модуль «социальной поддержки». Отдельными неадаптивными векторами выступают неготовность к рациональной оценке, несклонность к дезактуализации стрессовых ситуаций и оптимистическому прогнозу их разрешения. Аддиктивное поведение проявляется в 28,0% случаев, в то время как сочетание с тревожно-депрессивной симптоматикой встречается в 24,0% случаев.

Заострение характерологических черт по тревожно-депрессивному варианту связано с неадаптивным копингом, полностью охватывающим модули «прогноза» и «отвлечения», два вектора из модуля «отреагирования» (неразвитый самоконтроль и склонность к отчаянию), отдельные векторы неготовности к рациональной оценке и несклонности к дезактуализации стрессовых ситуаций, склонность к изоляции, отказу от поддержки. Кроме того, выявлена неадаптивность общей направленности копинг-стиля по методике Амирхана (неразвитость разрешения и преобладание избегания). Аддиктивное поведение выявляется наиболее часто (41,6% случаев), сочетание с тревожно-депрессивной симптоматикой также значительное – 33,3% случаев. При отсутствии заострения характерологических черт ад-диктивное поведение обнаружено в 29,2% случаев, сочетание с тревожно-депрессивной симптоматикой – в 6,8% случаев.

В таблицах 3 и 4 представлена корреляционная типом ПДАС, и приведены результаты факторного матрица показателей теста Mini-Mult, полученная анализа.

для группы студентов с тревожно-депрессивным

Таблица 3

Корреляционный анализ взаимосвязей характерологических черт в группе студентов с субклинически и клинически выраженной тревогой и/или депрессией

|

Spearman Rank Order Correlations (MD pair wise deleted). Marked correlations are significant at p<0,001 |

||||||||

|

Шкала по тесту Mini-Mult |

1 (Hs) |

2 (D) |

3 (Hy) |

4 (Pd) |

6 (Pa) |

7 (Pt) |

8 (Se) |

9 (Ma) |

|

Шкала 1 (Hs) |

0,62 |

0,88 |

0,57 |

|||||

|

Шкала 2 (D) |

0,62 |

0,76 |

0,66 |

|||||

|

Шкала 3 (Hy) |

0,88 |

0,76 |

0,74 |

|||||

|

Шкала 4 (Pd) |

0,47 |

0,75 |

0,38 |

|||||

|

Шкала 6 (Pa) |

0,47 |

0,67 |

0,33 |

|||||

|

Шкала 7 (Pt) |

0,57 |

0,66 |

0,74 |

|||||

|

Шкала 8 (Se) |

0,75 |

0,67 |

0,40 |

|||||

|

Шкала 9 (Ma) |

0,38 |

0,33 |

0,40 |

|||||

Таблица 4

Факторный анализ характерологических черт в группе студентов с субклинически и клинически выраженной тревогой и/или депрессией

|

Factor Loadings (Warimax rotation). Marked loadings are > 0,7 |

Фактор 1 |

Фактор 2 |

|

Шкала 1 (Hs) |

0,898735 |

0,078481 |

|

Шкала 2 (D) |

0,815349 |

0,230762 |

|

Шкала 3 (Hy) |

0,923651 |

0,260555 |

|

Шкала 4 (Pd) |

0,269233 |

0,790762 |

|

Шкала 6 (Pa) |

0,293633 |

0,747442 |

|

Шкала 7 (Pt) |

0,756996 |

0,430342 |

|

Шкала 8 (Se) |

0,579896 |

0,733079 |

|

Шкала 9 (Ma) |

0,019757 |

0,741265 |

|

Expl.Var |

3,394070 |

2,583345 |

|

Prp.Totl |

0,424259 |

0,322918 |

Вариант формирования тревожно-депрессивных состояний, образуемый совокупностью характерологических черт, входящих в фактор 1 и соответственно в шкалы 1 (Hs), 2 (D), 3 (Hy), 7 (Pt), можно обозначить по типу реагирования как «гипостенич-ный» вариант, а совокупность характерологических черт, входящих в фактор 2 и в шкалы 4 (Pd), 6 (Pa), 8 (Se), 9 (Ma) – как «стеничный» вариант.

Первый, гипостеничный вариант заострения характерологических черт, развивающийся при тревожно-депрессивной симптоматике, обнаруживает множественный неадаптивный копинг в модулях «поддержка (склонность к изоляции и неготовность оказывать помощь), «прогноз» (недостаток уверенности и высокий уровень безнадежности), «отвлечение» (неразвитость активностного и склонность к субстанционному), а также неготовность к рациональной оценке, низкий уровень дезактуализации, склонность к эмоциям отчаяния. Тревожнодепрессивная симптоматика при гипостеничном варианте выявляется в 66,6% случаев, при этом в 33,3% случаев характеризуется сочетанием с ад-диктивным поведением.

При стеничном варианте неадаптивный копинг полностью проявляется в модуле «отвлечение» и охватывает отдельные векторы, такие, например, как склонность к «бегству в будущее» и непродуктивное возмущение, низкая способность к дезактуализации и делегированию ответственности. Тревож- но-депрессивная симптоматика выявлена в 42,1% случаев, в сочетании с аддиктивным поведением – в 10,5% случаев.

При отсутствии заострения характерологических черт тревожно-депрессивная симптоматика обнаружена в 26,7% случаев, в сочетании с аддиктивным поведением – в 6,8% случаев, что свидетельствует о значительной роли заострения характерологических черт прежде всего в формировании тревожнодепрессивных расстройств и смешанных состояний, при которых тревога и депрессия сочетаются с ад-диктивным поведением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение в изучении патопсихологической основы тревожно-депрессивных и аддиктивных состояний у студентов двух исследовательских подходов (на базе методики Mini-Mult и на базе методики FPI) позволяет сделать следующее заключение. Результаты обоих подходов свидетельствуют о том, что как тревожно-депрессивные, так и аддиктивные состояния могут иметь в своей основе два патопсихологических механизма формирования: стеничный (психопатический) и гипостеничный (невротический), отличающиеся специфическим стилем копинг-реагирования. Особое значение заострение либо стеничных, либо гипостеничных черт характера имеет в формировании тревожно-депрессивных и смешанных (тревожно-депрессивных в сочетании с аддикцией) состояний. При этом аддиктивные со- стояния без сопутствующей тревожно-депрессивной симптоматики формируются на патопсихологической основе (заострение характерологических черт) с той же частотой, что и без подобного заострения.

Список литературы Психологические факторы риска и варианты формирования аддиктивных и тревожно-депрессивных расстройств у студентов

- Иванец Н.Н., Киржанова В.В., Борисова Е.В., Зенцова Н.И. Проблема употребления наркотиков среди молодежи и пути ее решения. Вопросы наркологии. 2010; 3: 67-73.

- Иванов В.П. Задача номер один -защитить российскую молодежь от наркотиков. Наркология. 2011; 1: 17-18.

- Иванов В.П. О роли высшей школы в реализации государственной антинаркотической политики. Наркология. 2010; 4: 3-6.

- Жигинас Н.В. Новые научно-организационные формы медико-психологического сопровождения учебного процесса в вузе. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2011; (66): 93-96.

- Бохан Н.А., Мандель А.И., Трефилова Л.Л. Наркологическая ситуация в Томской области в сравнении с другими регионами Сибирского федерального округа в 2000-2003 гг. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2005; 2 (36): 45-47.

- Семке В.Я. Новые стратегии и технологии укрепления психического здоровья населения России. Российский психиатрический журнал. 2011; 6: 18-22.

- Воеводин И.В. Социально-психологическая адаптация и психодезадаптационные состояния у студентов. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2015; 2 (87): 75-80.

- Воеводин И.В., Бохан Н.А. Когнитивно-поведенческая ко-пинг-профилактика аддиктивных и аффективных состояний у студентов (новый подход к оценке иррациональных когнитивных установок и копинга). Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. ВМ. Бехтерева. 2015; 2: 42-50.

- Воеводин И.В., Бохан Н.А., Аболонин А.Ф., Белокрылов И.И., Назарова И.А. Структура, динамика и психологические характеристики мотивировок употребления психоактивных веществ у учащихся высших и средних учебных заведений. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. ВМ. Бехтерева. 2014; 4: 37-42.

- Корчагина Г.А., Фадеева Е.В., Огурцов П.П., Григорьева А.А. Изучение распространённости потребления психоактивных веществ в студенческой среде. Наркология. 2012; 11-12 (132): 37-43.

- Бахтин И.С., Егоров А.Ю. Личностные детерминанты аддиктивного поведения у курсантов военно-морских вузов. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. ВМ. Бехтерева. 2014; 1: 34-41.

- Бохан Н.А., Стоянова И.Я., Счастный Е.Д., Королев А.А. Патопсихологические характеристики пациентов с двойным диагнозом в контексте суицидального поведения. Суицидология. 2014; 2 (15): 55-59.

- Вассерман Л.И., Трифонова Е.А. Социально-психологические факторы в формировании сферы здоровья личности. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. 2012; 3: 3-8.

- Воеводин И.В., Белокрылов И.И., Назарова И.А. Психологические особенности студентов с аддиктивными и тревожно-депрессивными вариантами дезадаптации. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2015; 3 (88): 111-116.

- Мандель А.И., Семке В.Я., Бохан Н.А. Психологические характеристики больных наркоманиями. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2000; 2: 56-61.