Психосоциальные факторы формирования непсихотических психических расстройств у больных с гастроинтестинальными заболеваниями

Автор: Карташова И.Г., Гарганеева Н.П., Семке В.Я.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Психосоматические расстройства

Статья в выпуске: 4 (61), 2010 года.

Бесплатный доступ

Изучены психосоциальные факторы формирования непсихотических психических расстройств у больных с гастроин-тестинальными заболеваниями. В исследование включены 140 пациентов (средний возраст 46,4±10,4 года) отделения пограничных состояний, из них было 83 больных с диагнозом язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК) и 57 больных с синдромом раздраженного кишечника. В психическом состоянии больных выявлялись невротические, связанные со стрессом, аффективные расстройства, органическое астеническое и личностные расстройства. Проведен анализ структуры психотравмирующих факторов, воздействующих на патогенетические механизмы развития психосоматических заболеваний, что следует учитывать при проведении комплексной терапии и профилактики ко-морбидной психической и гастроинтестинальной патологии в условиях первичного звена медицинской помощи.

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, синдром раздраженного кишечника, непсихотические психические расстройства, психосоциальные факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14295441

IDR: 14295441 | УДК: 16.895:616.34

Текст научной статьи Психосоциальные факторы формирования непсихотических психических расстройств у больных с гастроинтестинальными заболеваниями

affecting pathogenetic mechanisms of development of psychosomatic diseases has been carried out what should be taken into account during carrying out the complex therapy and prevention of co-morbid mental and gastrointestinal pathology under conditions of primary healthcare. Key words : duodenal ulcer, irritable bowel syndrome, non-psychotic mental disorders, psychosocial factors.

Уточнение механизмов развития гастроинтестинальных заболеваний, таких как язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК), синдром раздраженного кишечника (СРК), исторически относящихся к психосоматическим заболеваниям, является одной из актуальных задач изучения данной патологии в современных условиях стрессогенных влияний, создающих повышенный фон эмоционального напряжения, способствующих развитию у соматических больных симптомов психической дезадаптации [1].

Условиями формирования психосоматических соотношений является оценка факторов риска соматического, психического, психосоциального значения, а центральным вопросом изучения этих формирований – определение доли участия психологических и психических факторов в развитии и прогнозировании соматического заболевания [2].

Несмотря на достигнутые успехи в изучении этиологии и патогенеза язвенной болезни, связанные с открытием хеликобактерной инфекции и внедрением в клиническую практику противоязвенных препаратов, психосоматические аспекты ЯБ остаются актуальными [3, 4, 5]. С современных позиций язвенная болезнь рассматривается как системное гастроэнтерологическое заболевание, в развитии которого принимают участие наследственно-конституциональные, иммунологические, нейрогуморальные, психосоциальные механизмы. Многообразие причин и сложность патогенеза ЯБ, где изменения в любом звене взаимодействующих факторов «агрессии» и «защиты» происходят на биологическом, личностном, социальном уровнях, позволяют отнести ее в ряд классических психосоматических заболеваний [4, 6, 7].

Синдром раздраженного кишечника представляет собой сложный психосоматический симптомокомплекс, в структуре которого тесно переплетаются нарушения функции толстого кишечника и различные психопатологические образования [8, 9, 10], обусловливая неоднозначность трактовки нозологической принадлежности и терапевтической тактики. Встречаемость психических расстройств при СРК достигает 70―90 %, тогда как гастроэнтерологические нарушения более чем в половине случаев манифестируют на фоне уже сформировавшейся психической патологии [9, 10]. Этиология и патогенез CРК достаточно сложны и до конца не выяснены, механизмы его раз- вития связаны с нарушением нервной и гуморальной регуляции двигательной функции кишечника, нарушениями вегетативной регуляции [11]. В настоящее время не вызывает сомнения ярко выраженный психосоматический компонент СРК, в формировании которого принимают участие нервно-психические и психоэмоциональные стрессорные факторы, изменяющие порог чувствительности висцеральных рецепторов, определяющих восприятие боли, мотор-но-эвакуаторной функции кишечника и нарушение регулирующего эффекта гастроинтестинальных гормонов ЦНС [12, 13]. СРК является общей актуальной и «пересекающейся» проблемой для специалистов в области внутренней медицины и психиатрии.

По данным Ю. А. Александровского (2002), при заболеваниях органов пищеварения психопатологические проявления отсутствуют лишь у 10,3 % больных.

Изучение социальных и психосоциальных факторов, способствующих развитию заболеваний внутренних органов, с точки зрения В. Х. Василенко (1985), относится к перспективным направлениям в развитии медицинских наук.

Более 60 % пациентов реагируют на стрессовые ситуации обострением как гастроэнтерологической, так и психопатологической симптоматики. По данным ряда авторов, психосоциальный стресс предшествует обострению ЯБ ДПК в 80—95 % случаев, осуществляя как триггерное, так и модулирующее влияние [14, 15]. Индикатором связи между психической сферой и нейроэндокринной регуляцией является ситуация стресса. В зависимости от тяжести (интенсивности) и длительности стресс вызывает физиологическую и патологическую реакции. В механизмах психотравмирующего воздействия важная роль принадлежит вегетативной гиперактивности симпатико-адреналовой системы и нейроэндокринным дисфункциям [8, 15]. В связи с этим психоэмоциональный стресс представляет собой совокупность психологических, физиологических и поведенческих реакций человека.

Таким образом, актуальность изучаемой проблемы коморбидности гастроинтестинальных заболеваний и расстройств психической сферы определяется как значимостью уточнения патогенетических механизмов развития ЯБ и СРК, связанных с лабильностью регуляторных систем организма к воздействию психосоциальных стрессорных факторов, так и потребностями практической медицины, необходимостью повышения эффективности первичной и вторичной профилактики сочетанной патологии в условиях первичного звена здравоохранения.

Цель исследования: изучить психосоциальные факторы формирования непсихотических психических расстройств у больных гастроинтестинальными заболеваниями.

Материал и методы исследования . Исследование выполнено на базе клиник НИИ психического здоровья СО РАМН. В группу наблюдения были включены 140 пациентов отделения пограничных состояний (средний возраст 46,4±10,4 года), из них 43 мужчины (средний возраст 42,4±11,3 года) и 97 женщин (средний возраст 48,2±9,4 года) с язвенной болезнью и синдромом раздраженной кишки, ранее наблюдавшихся у гастроэнтеролога. Верификация диагноза язвенной болезни двенадцатиперстной кишки основывалась на общепринятых диагностических стандартах клинико-эндоскопического обследования больных. Диагноз СРК устанавливался по Римским критериям III (2006).

Оценка психического состояния больных и диагностика психических расстройств осуществлялась согласно МКБ-10 с использованием клинико-психопатологического, экспериментально-психологического методов исследования и оценочной шкалы тревоги Гамильтона (Hamilton Anxiety Rating Scale, HARS).

Статистический анализ полученных данных осуществлялся с применением программы «Statistica 6,0». Результаты работы представлены в виде значений М±SD (M – среднее арифметическое, SD – среднеквадратичное отклонение). При сравнении качественных показателей использовали критерии: хи-квадрат в соответствии с условиями их применения. Для описания работы применялись абсолютные и относительные частоты. За статистически значимые принимались различия при величине достигнутого уровня р<0,05.

Все пациенты дали информированное согласие на участие в исследовании. На момент госпитализации в отделение пограничных состояний в клинической картине наблюдаемых пациентов преобладала психопатологическая симптоматика, послужившая причиной обращения больных к психиатру. В зависимости от выявленной гастроэнтерологической патологии все пациенты были разделены на две группы.

Первую группу (группа 1) составили 83 пациента (средний возраст 45,5±8,3 года), из них 29 мужчин (средний возраст 43,3±8,1) и 54 женщины (средний возраст 46,91±8,2) с ЯБ ДПК.

В зависимости от фазы клиникоэндоскопической характеристики ЯБ ДПК была диагностирована в 17 случаях (20,48 %) в фазе обострения, в 38 (45,79 %) – в фазе неполной клинической ремиссии, в 28 (33,73 %) – в фазе ремиссии в виде рубцовой деформации луковицы ДПК.

Вторая группа (группа 2) представлена 57 пациентами (средний возраст 43,6±12,1 года), из них 14 мужчин (средний возраст 37,4±15,7 года) и 43 женщины (средний возраст 46,6±10,1 года) с СРК. В соответствии с классификацией РСК по Римским критериям III (2006) были выделены следующие варианты течения: с преобладанием абдоминалгического синдрома – у 27 больных (47,37 %), с преобладанием запоров – у 19 (33,33 %), с преобладанием диареи – у 11 (19,30 %) пациентов.

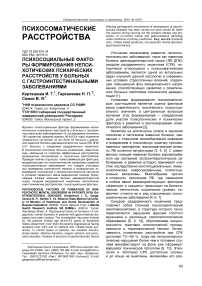

Результаты и обсуждение . Результаты проведенного исследования показали высокую сопряженность клинических проявлений ЯБ ДПК и СРК с полиморфной психопатологической симптоматикой, относящейся к различным диагностическим рубрикам психических расстройств (рис. 1).

Язвенная болезнь ДПК Синдром раздраженного

54,4

Рис. 1. Структура психических расстройств у больных с гастроинтестинальными заболеваниями

Примечание. Результаты представлены в процентах.

F4 – Невротические, связанные со стрессом и сомато-формные расстройства. F3 – Аффективные расстройства. F60 – Расстройства личности. F06 – Органическое астеническое расстройство.

У 58 пациентов (41,43 %) выявлялись невротические, связанные со стрессом и сомато-формные расстройства; у 41 (29,29 %) – аффективные расстройства (депрессивный эпизод различной степени тяжести); у 33 (23,57 %) – органические расстройства (астеническое эмоционально-лабильное расстройство, органическое тревожное расстройство), у 8 (5,71 %) – личностные, психологические и поведенческие расстройства.

Подчеркнем, что в сравнительном аспекте клинико-психопатологические особенности у пациентов с ЯБ ДПК и СРК определялись текущим психическим состоянием и характером функциональных нарушений желудочнокишечного тракта, сопровождающимися сома-товегетативными и психовегетативными сим-птомокомплексами. Невротические расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства были наиболее частыми психопатологическими проявлениями, встречающимися у больных с гастроинтестинальными заболева- ниями, при этом у пациентов с ЯБ ДПК в 32,5 % случаев (27 чел.), тогда как у пациентов с СРК в 54,4 % (31 чел.) (p=0,009). В качестве наиболее характерного признака больных невротическими расстройствами отмечалась вегетативная лабильность. Особенность клинических симптомов у этих пациентов была обусловлена полиморфизмом психопатологических расстройств и проявлялась изменчивостью локализации болевого синдрома (атипичность болевого синдрома), диспептическими нарушениями с преобладанием диареи. В структуре ипохондрического расстройства наблюдалась сенестопатическая, канцерофобическая, кар-диофобическая симптоматика. Пациенты были фиксированы на болевых ощущениях, которые сопровождались разнообразными фобическими переживаниями с акцентом на канцерофобии. Аффективные расстройства с ведущим депрессивным синдромом диагностированы у 30 (36,2 %) пациентов с ЯБ ДПК и у 11 (19,3 %) больных СРК (p=0,03). Отмечено преобладание аффективных расстройств депрессивного характера у пациентов с ЯБ ДПК. В структуре аффективной симптоматики у пациентов выявлялись соматические проявления депрессии, представленные стойким снижением аппетита, чувством неприятного привкуса во рту, снижением массы тела, абдоминалгиями, склонностью к запорам. Органические расстройства с ведущей астенической симптоматикой (органическое астеническое расстройство) выявлялись преимущественного среди лиц более старшей возрастной группы: у 21 пациента (25,3 %) с ЯБ ДПК и у 12 больных (21,1 %) СРК (р=0,583). Тогда как у пациентов молодого возраста диагностировались личностные расстройства, составившие в группе ЯБ ДПК 6,0 % (5 чел.), в группе СРК – 5,2 % (3 чел.). Статистически значимых различий в данных подгруппах не было выявлено (p=0,373). Следует отметить, что личностные расстройства у больных ЯБ и СРК встречались преимущественно в качестве коморбидной патологии с невротическими и аффективными расстройствами.

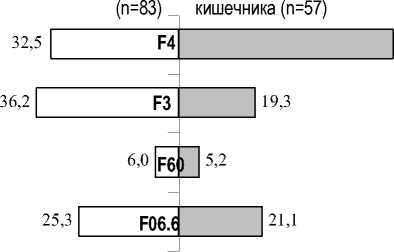

Анализируя причины поступления пациентов в психиатрический стационар, установлена зависимость клинических проявлений язвенной болезни, синдрома раздраженного кишечника от выраженности и воздействия психотравмирующих факторов (психосоциального стресса) производственного, медицинского, семейнобытового плана (χ2=4,24, df=1, р=0,039). Наиболее значимыми психогенными факторами для всех групп оказались высокие психоэмоциональные нагрузки на рабочем месте (42 %), семейные конфликты (33 %), неудовлетворенность материальным положением (21 %), потеря близкого человека (4 %). Для мужчин в качестве психотравмирующих факторов первостепенное зна- чение имели производственные и медицинские психосоциальные стрессоры. Женщины среди психострессоров выделяли жизненные события, межличностные и бытовые факторы. Сравнительный анализ структуры психотравмирующих факторов в развитии и формировании психических расстройств у больных гастроинтестинальными заболеваниями представлен на рисунке 2.

□ Производственные □ Медицинские и Межличностные

Рис. 2. Сравнительный анализ структуры психогенных факторов у больных язвенной болезнью ДПК и синдромом раздраженного кишечника

Среди психосоциальных стрессорных факторов для больных ЯБ у 32 пациентов (38,55 %) наиболее актуальными психогениями оказались производственные факторы, у 27 пациентов (32,53 %) – межличностные отношения семейного плана, у 24 (28,92 %) – медицинские факторы (серьезные и тяжелыми соматические заболевания у близких родственников). Выявлены статистически значимые различия как межгрупповые (р=0,0085), так и внутри каждой из групп у больных ЯБ (р=0,004).

Для 32 больных СРК в 56,14 % случаев значимыми психострессорными факторами стали психотравмирующие события, связанные с главными жизненными событиями и межличностными отношениями, для 15 (26,32 %) – с медицинскими факторами, для 10 (17,54 %) – с факторами производственного характера, что подтверждалось внутригрупповыми различиями (р=0,003).

В 58,6 % случаев у одного больного выявлялись несколько психострессорных факторов с различной степенью выраженности и субъективной значимостью для пациента по силе психотравмирующего воздействия. Оценка проводилась по факторам, наиболее актуальным для субъективного состояния пациента.

В проведенном исследовании установлена зависимость характера течения ЯБ и СРК от выраженности и воздействия психосоциального стресса (р=0,039), что проявлялось у 74

больных (89,16 %) ЯБ рецидивированием язвенного процесса и у 48 пациентов (84,21 %) с СРК обострением заболевания, несмотря на регулярность противорецидивной и неоднократность проведения эррадикационной терапии, а также лечения расстройств желудочнокишечного тракта.

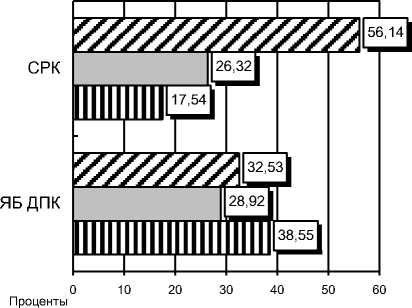

Как показали результаты нашего исследования, согласно официальным медицинским документам из лечебно-профилактических учреждений общемедицинского профиля по направлению терапевта или гастроэнтеролога в отделение пограничных состояний было госпитализировано 29 (20,71 %) пациентов, из них с ЯБ – 17 (20,48 %), с СРК – 12 (21,05 %) больных (рис. 3).

□ Группа 2 □ Группа 1

Направление психиатра на госпитализацию в отделение пограничных состояний

Самообращение больных в отделение пограничных состояний

Направление терапевта, гастроэнтеролога на госпитализацию в отделение пограничных состояний

Рис. 3. Направление пациентов с гастроинтестинальными заболеваниями на госпитализацию в отделение пограничных состояний

По направлению врача-психиатра было госпитализировано 22 (15,71 %) пациента. Данные больные направлялись на консультацию психиатра по рекомендации врачей-интернистов, так как эти пациенты представляли диагностические и терапевтические сложности в связи с несоответствием объективных показателей соматического состояния и имеющего характера гастроинтестинальных проявлений, неэффективностью проводимого лечения, возникшими конфликтными ситуациями и неудовлетворенностью пациента своим состоянием. Это обусловлено особенностью гастроэнтерологической симптоматики, склонной к многолетнему, затяжному течению с тенденцией к вовлечению в патологический процесс всей пищеварительной системы у пациентов с коморбидны-ми психопатологическими расстройствами.

Анализ причин госпитализации пациентов с гастроэнтерологическими заболеваниями в отделение пограничных состояний выявил преобладание случаев самообращения больных за консультативной психиатрической помощью, что составило 67,57 % от общего числа обследованных. При тщательном анализе анамнестических сведений более чем в половине случаев при первичном обращении больных в общесоматические поликлиники врачами терапевтами или гастроэнтерологами ранее были даны рекомендации для прохождения консультации у психиатра. Однако в силу сохраняющегося высокого уровня социальной стигматизации психиатрии в обществе пациенты «не были психологически готовы» и, не признавая у себя проблем с психическим здоровьем, отказывались от направления на консультацию к психиатру, зачастую объясняя свое состояние физическим переутомлением. В дальнейшем эта категория больных госпитализировалась в отделение пограничных состояний, обратившись за консультативной помощью к психиатру самостоятельно или по совету родственников и друзей.

Это свидетельствует о необходимости оптимизации реальных организационных проблем психиатрического консультирования в условиях общесоматических лечебно-профилактических учреждений.

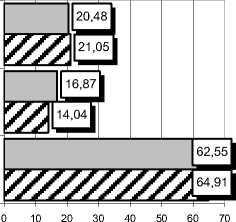

Наиболее часто к психиатру обращались больные СРК. В 64,91 % и в 62,55 % в случаев при РСК и ЯБ поводом для самообращения в специализированный психиатрический стационар у больных СРК являлись причины, связанные с наличием чрезмерной фиксации пациентов на «патологических процессах» в желудочно-кишечном тракте, с неудовлетворенностью общим физическим состоянием и результатами лечения в общесоматических учреждениях, тревогой в отношении своего здоровья, и имеющие значимые различия в группах (р=0,040).

В 36,14 % случаев у больных ЯБ и в 29,82 % случаев у больных СРК при направлении на консультацию к психиатру актуальными по выраженности клинических проявлений были симптомы депрессии, отражающие снижение настроения и способности получать удовольствие, утрату интересов, идеи вины и самоуничижения.

Симптомы тревоги, страха, эмоциональной неустойчивости, раздражительности были ведущими у 43,86 % больных СРК и у 34,94 % больных ЯБ. Проявления астении (снижение работоспособности, плохое самочувствие, слабость, инсомнии, цефалгии) наблюдались в группе больных ЯБ в 20,48 % и в группе РСК в 19,30 % случаев.

Заключение. Результаты выполненного исследования позволяют расширить представления о наблюдаемых пациентах с ЯБ ДПК и СРК в реальной клинической практике. Многообразие и полиморфизм выявляемой психопатологической симптоматики у больных с гастроинтестинальными заболеваниями предопределяют взаимодействие специалистов терапевтического и психиатрического профилей как в диагностическом, так и в терапевтическом плане. Это способствует более углубленному изучению патогенетических условий формирования психических расстройств у больных ЯБ и СРК, решению проблем медицинского и социального характера, разработке конструктивной стратегии ведения пациентов с коморбидной соматической и психической патологией в общемедицинских учреждениях. Терапевтическая тактика при гастроинтестинальных заболеваниях нуждается в новом подходе и требует использования в лечебном процессе препаратов, воздействующих не только на гастродуоденальную слизистую оболочку и функцию кишечника, но и корригирующих психические расстройства, что определяет показания для комплексной соматотропной и психотропной терапии.