Ретроспективный анализ формирования современной древесной растительности природного парка «Вяземский»

Автор: Великий А.С.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биоразнообразие и заповедное дело

Статья в выпуске: 2 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты анализа части Вяземского природного парка по основным таксационным показателям. Установлено, что данная территория в ходе лесохозяйственных работ и ненадлежащего контроля значительно деградирует, о чем свидетельствуют огромные потери в запасе и качестве древостоя.

Вяземский природный парк, ретроспективный анализ, кедрово-широколиственные леса, класс бонитета, полнота, тип леса, древостой

Короткий адрес: https://sciup.org/143178881

IDR: 143178881 | УДК: 630*2:502.4(571.62) | DOI: 10.31433/2618-9593-2022-25-2-24-33

Текст научной статьи Ретроспективный анализ формирования современной древесной растительности природного парка «Вяземский»

Природный парк «Вяземский», расположенный в южной части Хабаровского края, был создан 30 июня 2006 г. с целью сохранения природной среды, в том числе редких, исчезающих видов животных, растений и природных ландшафтов. Общая площадь парка составляет 32 885,1 га. Территория парка представлена поистине уникальными лесными формациями, основной лесообразующей породой которых является сосна корейская (кедр корейский – Pinus koraiensis), формирующая неповторимые кедрово-широколиственные леса, они занимают особое положение среди других лесов Дальневосточного региона. Уникальность природы кедрово-широколиственных лесов занимала головы многих известных исследователей и ученых (А.Ф. Будищев, Б.А. Ивашкевич, В.П. Савич, В.Ф. Овсянников, В.Л. Комаров, В.Б. Сочава, Б.П. Колесников, К.П. Соловьев и др.). Однако, несмотря на это, промышленное освоение кедрово-широколиственных лесов длительное время проходило в условиях недостаточного научного сопровождения. Неумеренная промышленная экс

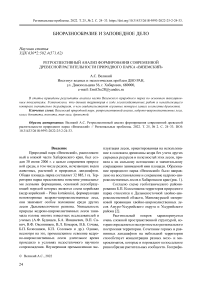

плуатация лесов, ориентированная на использование в основном древесины кедра без учета других сырьевых ресурсов и полезностей этих лесов, привела к их сильному истощению и значительному сокращению занимаемой ими площади. Образование природного парка «Вяземский» было направлено на восстановление и сохранение кедрово-широколиственных лесов в Хабаровском крае (рис. 1).

Согласно схеме геоботанического районирования Б.П. Колесникова территория природного парка относится к Дальневосточной хвойно-широколиственной области, Маньчжурской материковой провинции хвойно-широколиственных лесов Амуро-Уссурийского округа и Уссурийского района [2].

Растительный покров характеризуется очень сложной пространственной структурой, которая определяется пестротностью регионального построения территории. Сочетание горных и равнинных ландшафтов на небольшой территории способствует концентрации разных мезо- и микроклиматов, которые и порождают колоссальное разнообразие растительных сообществ. Географи-

Рис. 1. Карта Вяземского природного парка

Fig. 1. Map of the Vyazemsky nature park ческое положение и климатические условия благоприятствуют произрастанию на горных склонах и в долинах рек кедрово-широколиственных и широколиственных лесов [3].

Существенное влияние на распределение растительности оказала хозяйственная деятельность человека, нарушающего и смещающего границы естественных природных сообществ. С конца 1990-х и по 2006 гг. до образования природного парка его территория неоднократно подвергалась рубкам главного пользования, пожарам; здесь происходило строительство транспортной сети.

В 2006 г. был установлен режим особо охраняемой территории. Образование природного парка не влекло за собой полного изъятия земель лесного фонда из хозяйственного использования, однако в его границах были запрещены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической и рекреационной ценности территории, в связи с чем возникает вопрос, насколько режим особой охраны способствует восстановлению лесной растительности и сохранению ее биоразнообразия.

Целью работы является анализ изменений основных таксационных показателей леса при хозяйственном использовании исследуемой территории до введения режима особо охраняемой территории и после введения особого статуса.

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-

1. Проанализировать данные распределения выделов по составляющим породам и запасу за 2003 и 2008 годы;

-

2. Проанализировать изменения по типу леса, бонитету и полноте;

-

3. Определить роль введения режима особой охраны в восстановлении лесной растительности природного парка «Вяземский».

Материалы и методы

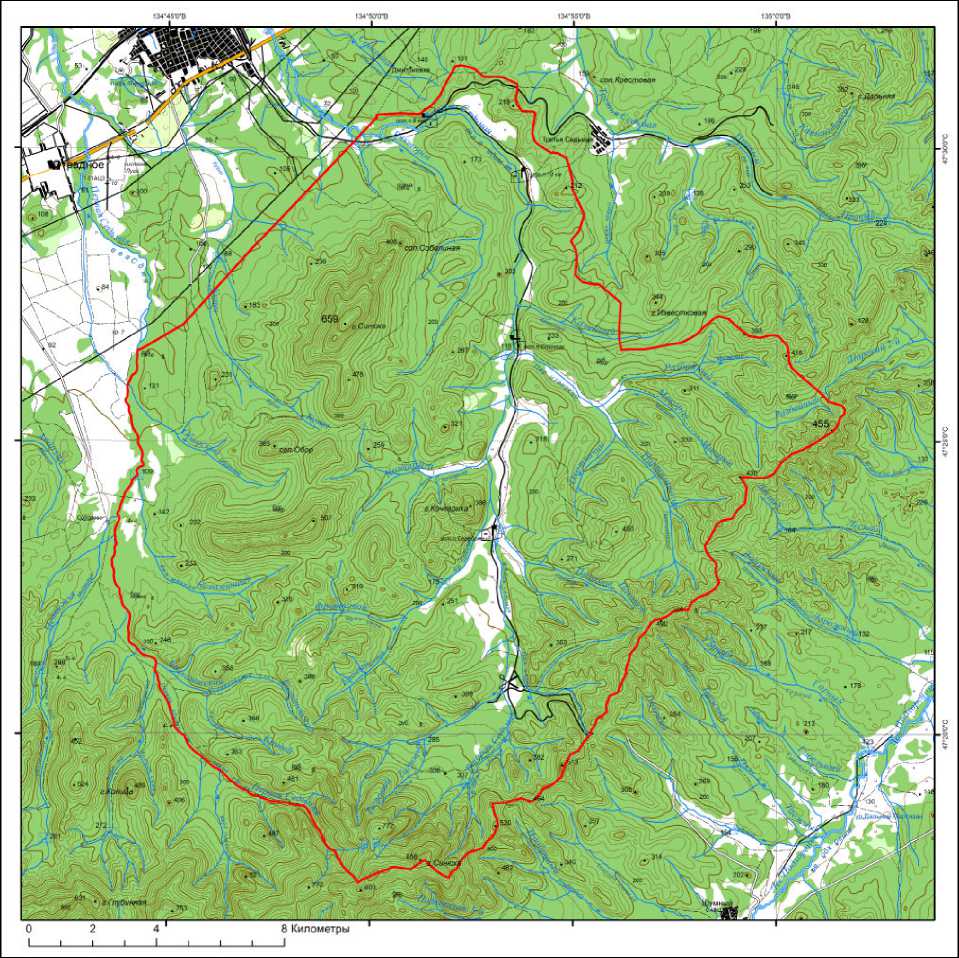

Объектом исследования является часть территории Вяземского природного парка, включа- ющая в себя 13 кварталов и занимающая 7942 га (23,4%) от общей площади парка. Она берет свое начало с севера от горы Синюха по границам 126 квартала и простирается к юго-востоку, заканчиваясь естественными границами природного парка, достигая вершины горы Синюха (156 квартал). С запада от ручья Фронтовой (147 квартал) на восток до реки Вторая Седьмая.

Материалом для работы послужили таксационные описания, выполненные в 2003 и 2018 гг. [11], лесохозяйственный регламент Аванского лесничества [3], официальные данные государственного лесного реестра. Автором проведен анализ данных изучаемой территории, составлены таблицы и диаграммы, показывающие изменения структуры древостоя и его основных таксационных показателей.

Рис. 2. Карта расположения исследуемой территории

Fig. 2. Map of the studied area location

Результаты и обсуждение

В качестве основных показателей, характеризующих динамику изменения лесного фонда, были взяты изменение площадей и запасов по классу бонитета, полноте и типу леса.

Проанализировав данные таксационных описаний и лесохозяйственного регламента, можно сделать следующие выводы.

Лесные земли, включающие в себя вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие, в 2003 г. занимали 7933,9 га (99,9%) и лишь 8,1 га (0,1%) были отнесены к нелесным землям и представляли собой зимники и старые заросшие просеки. В 2018 г. лесные земли стали занимать 7916,1 га (99,7%), на долю нелесных земель приходилось 25,9 га (0,3%), представленных в основном грунтовыми дорогами.

Согласно полученным данным за период с 2006 по 2018 гг., общая площадь лесохозяйственных работ, а именно рубок ухода, направленных на формирование устойчивых высокопродуктивных хозяйственно ценных насаждений, составила 513,7 га (6,5%) от исследуемой территории с вырубаемым запасом 18 392 м3. В основном это были рубки переформирования, проводившиеся с целью изменения состава древостоев. Помимо этого в разные годы на территории проводились мероприятия по содействию естественному возобновлению леса, общая площадь работ составила 76 га (0,96%), однако эти данные не гарантируют полную достоверность и доподлинно определить площади лесовосстановления, к сожалению, не удастся. Это касается и всех данных, связанных с лесохозяйственными работами. Так, многие мероприятия не были занесены в книгу учета либо занесены не в полном объеме или со значительными несостыковками. Этот факт следует учитывать и в дальнейшем исследовании.

Основным показателем производительности и потенциала лесных земель является класс бонитета – это показатель продуктивности древостоя данной породы в определенном возрасте, обеспечивающий возможности увеличения роста насаждения, который зависит от множества факторов – почвы, климата, комплекса лесорастительных условий и др.

Продуктивность каждого древостоя характеризуется условно принятой шкалой классов бонитета, которая была составлена проф. М.М. Орловым в 1911 г. В ее основе лежит высота древостоев в 100-летнем возрасте. Единая шкала распределения насаждения по классам бонитета носит название бонитировочных таблиц для семенных и порослевых насаждений, которые связаны с типом леса и типом условий местопроизрастания. В случае разновозрастных насаждений бонитет устанавливают по средней высоте и возрасту старшего поколения с учетом качества условий [8].

Бонитет

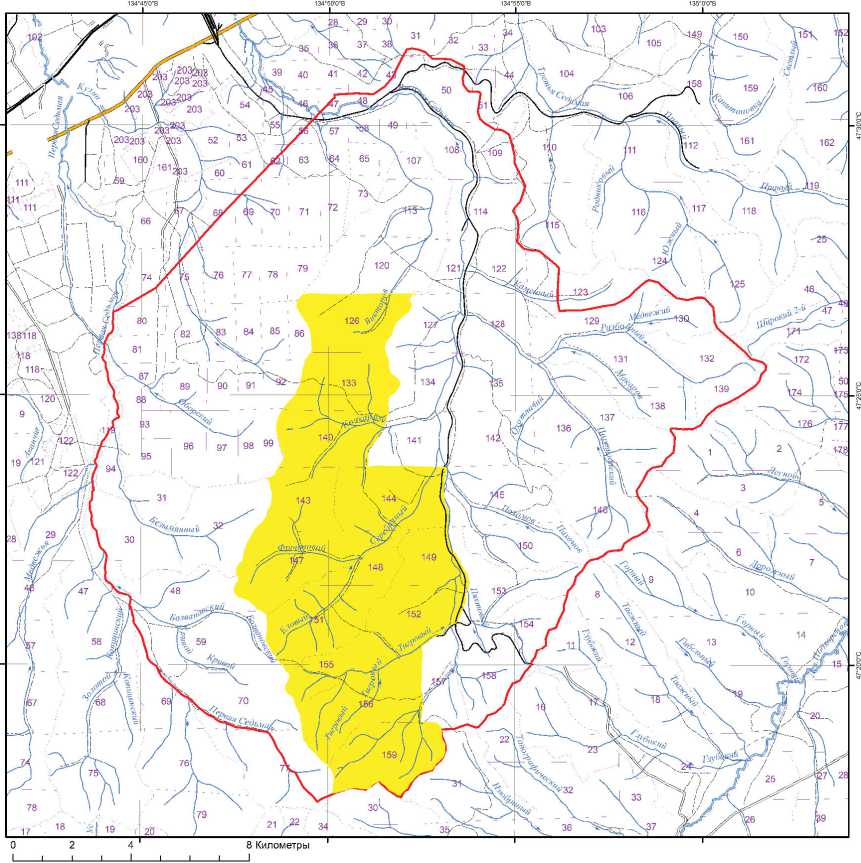

Рис. 3. Общая площадь лесных насаждений по бонитету

Fig. 3. Total area of forest plantations by quality

Характеристика площадей древостоев по классам бонитета за 2003 и 2018 гг. от общей площади лесных земель исследуемой территории представлена на рис. 3.

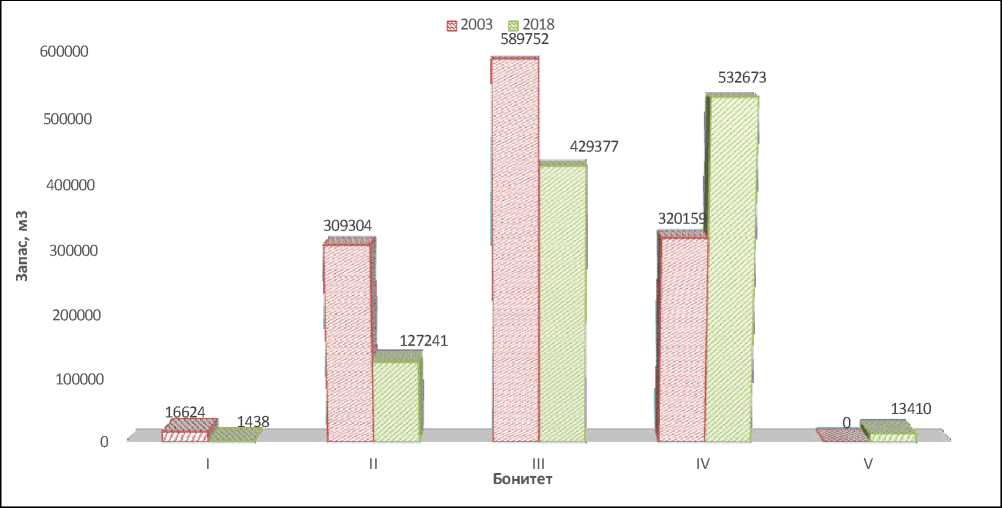

Общий природный запас насаждений лесообразующих древесных пород по классам бонитета представлен на рис. 4.

Характер древостоев исследуемой территории показывает, что в 2003 г. основную часть занимал III класс бонитета, 47,1% от всей покрытой лесом территории общей площадью 3733,1 га и ликвидным запасом сырорастущих древесных насаждений 589 752 м3. Примерно равные позиции были у II и IV классов бонитета, занимавших 2103,5 га (26,5%) и 1973,1 га (24,9%), с запасом в 30 9304 м3 и 32 0159 м3 соответственно. Оставшиеся 124,2 га (1,6%) занимал I класс бонитета с запасом в 16 624 м3.

К 2018 году главенствующую позицию занял IV класс бонитета общей площадью в 3364,5 га (42,5%) с запасом в 532 673 м3. III класс бонитета занимал уже 3334,7 га (42,1) от общей площади покрытой лесом территории с незначительно увеличившимся запасом в 429 377 м3. Существенно сократился II класс бонитета, занимающий теперь лишь 1104,3 га (14%) с общим запасом в 127 241 м3. I класс бонитета составлял 36,6 га (0,5%) с запасом в 1438 м3. Помимо этого мы также наблюдаем появление V класса бонитета, доля его невелика, всего лишь 76 га (1%) с за- пасом 13 410 м3.

Бонитет как фактор потенциального роста древостоя напрямую связан с запасом сырорастущего леса: чем выше бонитет, тем выше древостой и, соответственно, запас данного вида насаждений. Анализируя полученные данные, можно смело утверждать, что в 2003 г. до установления режима особой охраны большая часть территории имела относительно хороший бонитет III и II класса с небольшими задатками I класса. К 2018 г. обстановка существенно изменилась, общая площадь и запас IV класса бонитета увеличились практически в 2 раза, чего нельзя сказать об остальных классах, их площади и запасы заметно сократились. Появление V класса бонитета и общее сокращение остальных классов свидетельствуют об ухудшении условий произрастания леса, понижении общего запаса и негативной тенденции развития древостоя.

Одним из таксационных показателей насаждений является полнота, она характеризуется плотностью размещения деревьев в древостое. По полноте насаждения можно разделить на три группы: высокополнотные (полнота 1,0; 0,9; 0,8), среднеполнотные (0,7; 0,6) и низкополнотные (0,5; 0,4). Площади с полнотой стояния деревьев 0,3 и менее – это редины, несомкнувшиеся насаждения, пустыри.

Характеристика площадей древостоя по полноте за 2003 и 2018 гг. от общей площади лес-

Рис. 4. Общий природный запас лесных насаждений по бонитету

Fig. 4. Total natural reserve of forest plantations by quality ных земель исследуемой территории представлена на рис. 5.

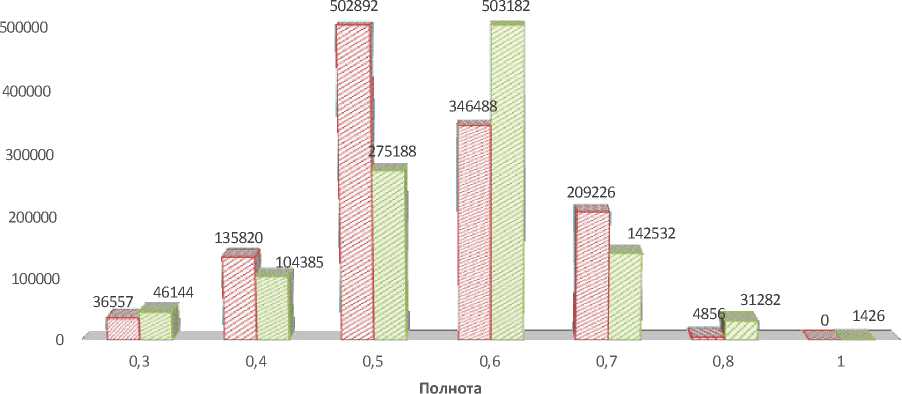

Общий природный запас насаждений лесообразующих древесных пород по полноте представлен на рис. 6.

Характер древостоев исследуемой территории показывает, что в 2003 г. основную площадь в

4124,7 га (52,9%) занимали низкополнотные насаждения с общим запасом 638 712 м3. Среднеполнот-ные насаждения имели площадь в 3334,9 га (42,4%) с общим запасом 555 714 м3. Высокополнотные насаждения составляли 18,6 га (0,2%) с общим запасом 4856 м3. Остальные 455,7 га (4,5%) были представлены рединами, пустырями и гарями.

3128,5

в 2003 в 2018

3235,8

2160,7

1976,9

996,2

894,5

909,5

504,9

319,8

Полнота

18,6

198,1

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 6,2

_е^^^_

Рис. 5. Распределение площади лесных насаждений по полноте

Fig. 5. Distribution of the forest plantations area by completeness в 2003 2018

Рис. 6. Распределение общего природного запаса лесных насаждений по полноте

Fig. 6. Distribution of the total natural reserve of forest plantations

К 2018 г. ведущую позицию занимали сред-неполнотные насаждения 4145,3 га (52,4%) с общим запасом 645 714 м3. Снизилась площадь низ-кополнотных насаждений – 3055,2 га (38,6%) с общим запасом 379 573 м3. Высокополнотные насаждения увеличились до площади 204,3 га (2,6%) с запасом 32 708 м3. Несомкнувшиеся насаждения с пустырями занимают 511,3 га (6,4%) общей площади.

Под типом леса понимается совокупность насаждений, объединенных в одну обширную группу общностью условий местопроизрастания или почвенно-грунтовых условий (проф. Г.Ф. Морозов). В ГОСТ 18486-73 это понятие определяется как «участок леса или их совокупность, харак- теризующиеся общим типом лесорастительных условий, одинаковым составом древесных пород, количеством ярусов, аналогичной фауной, требующие одних и тех же лесохозяйственных мероприятий при равных экономических условиях». На практике широкое распространение получила классификация акад. В.Н. Сукачева по преобладающим породам. В пределах породы выделяются преобладающие растения: кустарники, травянистые растения, мхи, наиболее типичные для данных условий местопроизрастания [7].

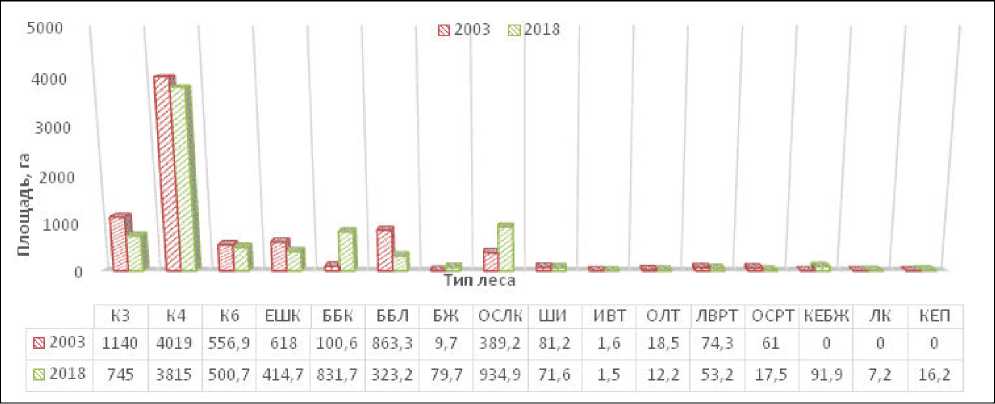

Распределение площадей и запасов по типам леса согласно таксационным материалам за 2003 и 2018 гг. представлено на рис. 7, 8.

Рис. 7. Распределение площади лесных насаждений по типу леса

-

Fig. 7. Distribution of forest area by forest type

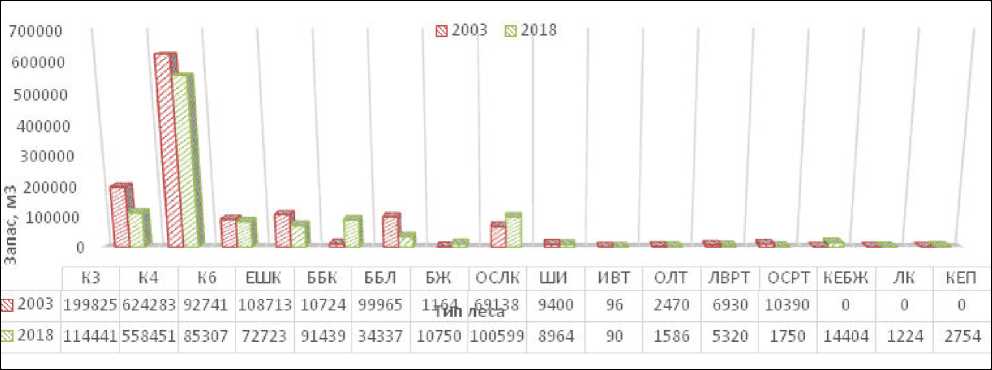

Рис. 8. Распределение общего запаса лесных насаждений по типу леса

-

Fig. 8. Distribution of the total stock of forest plantations by forest type

Распределение площадей и запасов по типам леса согласно таксационным материалам за 2003 г. показывает, что большая часть территории – 4019,2 га (50,7%) с общим запасом в 624 283 м3 – была представлена разнокустарниковым кедровником с березой желтой. Кедровники с лещиной, липой и дубом занимали 1140,4 га (14,4%) с общим запасом 199 825 м3. Чуть меньше территории – 863,3 га (10,9%) с запасом 99 965 м3 – занимали белоберезняки лещиновые. Примерно равные позиции были у кленово-лещинового кедровника и елово-широколиственных лесов с кедром, занимавших 556,9 га (7%) и 618 га (7,8%), с запасом в 92 741 м3 и 108 713 м3 соответственно. 389,2 га (4,9%) площади с запасом 69 138 м3 занимал осинник лещинный разнокустарниковый. Оставшаяся площадь в незначительной мере была представлена белоберезняком кустарниковым, ильмовыми уремами и редкими лиственничниками.

К 2018 г. на 5,1% уменьшилась площадь разнокустарникого кедровника с березой желтой, запас сократился до 10,5%. Площадь кедровника с лещиной, липой и дубом сократилась на 34,7%, запас на 42,7%. Площадь белоберезняков лещиновых сократилась на 62,6%, запас на 65,7%. Кленово-лещиновый кедровник и елово-широколиственные леса с кедром потеряли 10,1% и 32,9% площади, с сокращением запаса на 8% и 33,1% соответственно. Если в 2003 г. белоберезняк кустарниковый составлял 1,3% от всей покрытой лесом площади, то к 2018 он увеличился в 8 раз, занимая теперь 10,5% площади с общим запасом 92 439 м3. Помимо этого существенно увеличилась площадь разнокустарниковых осинников с лещиной, теперь она составляет 934,9 га (11,8%) с общим запасом 100 599 м3.

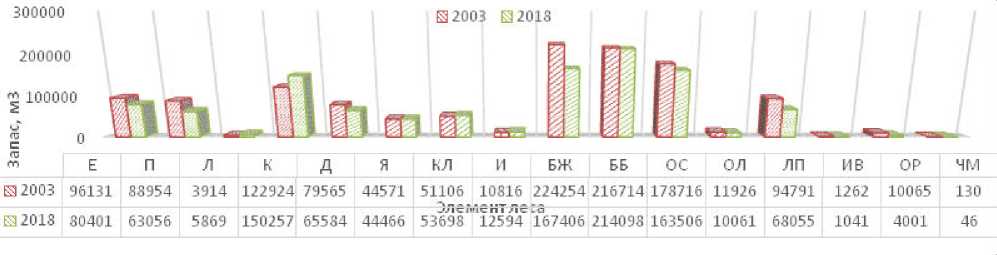

Для лучшей наглядности следует сравнить разницу в запасах по составляющим породам (рис. 9).

Рассматривая распределение запаса по составляющим породам, мы наблюдаем, что в 2003 г. наибольший запас сырорастущего леса имели мягколиственные породы – 514 225 м3. Запас твердолиственных пород составлял 409 691 м3. Темнохвойные породы имели запас 308 009 м3, светлохвойные – лишь 3914 м3. Общий запас по всем породам составил 1 235 839 м3.

К 2018 г. общий запас по всем породам снизился на 10,6% по сравнению с 2003 г., теперь он составлял 1 104 139 м3. Мягколиственные породы потеряли 8,7%, твердолиственные 18,1%, темнохвойные 4,6%. Если сравнивать положительные изменения по породам, то из всего списка лишь у четырех пород увеличился запас: Larix cajanderi увеличила запас на 50%, Pinus koraiensis на 22,2%, Populus davidiana на 16,4% и Acer mono на 5,1%.

Выводы

Из всего вышеописанного следует несколько выводов. С конца 1990-х и по 2006 гг. до образования природного парка его территория неоднократно подвергалась рубкам главного пользования, пожарам и прочим антропогенным воздействиям, что неизбежно сказалось на характере растительности. Не представляется возможным определить точные объемы и площади рубок, так как записи и учет велись не должным образом, оставались огромные пробелы в исследовании данной области. Анализируя имеющиеся таксационные данные за 2003 г., мы наблюдаем, что 73% территории имели относительно хороший бонитет III и II класса с низкой и средней полнотой древостоя. Общий запас по всем породам составил 1 235 839 м3, из которых 74,7% были представленны мягколиственными и твердолиственными породами. Лесообразующая Pínus koraiénsis, встречающаяся практически повсеместно, имела хороший запас, составляющий 10% от общего запаса территории.

Рис. 9. Распределение общего запаса лесных насаждений по составляющим породам

-

Fig. 9. Distribution of the total stock of forest plantations by constituent species

Спустя 15 лет обстановка существенно изменилась. Увеличение площади дорог привело к большей захламленности территории. Если в 2003 г. захламлённость не превышала 300 м3, то к 2018 г. она выросла в 56 раз. Так как природный парк не был изъят из хозяйственного использования, на его территории неоднократно проводились рубки главного пользования. Общая площадь рубок, включая рубки ухода, составила 513 га (6,5%) от исследуемой территории. Все это могло сказаться на значительном уменьшении природного запаса древостоев, в сравнении с 2003 г. он снизился на 10,6% и составил 1 104 139 м3. Помимо общего запаса также снизился класс бонитета, теперь большая часть территории представлена IV классом бонитета, а появление V класса и общее сокращение остальных классов свидетельствует об ухудшении условий произрастания леса, негативной тенденции развития древостоя. Одним из немногих положительных изменений можно считать увеличение относительной полноты древостоя. Однако с увеличением полноты общий запас уменьшается. Сомкнутость древостоя влияет на появление новых всходов, под пологом лесообразующих пород идет активное развитие второстепенных пород, не имеющих значительного запаса, но представляющих хороший потенциал для будущего лесовосстановления. Таким образом, общее снижение запаса наблюдается и в типологии древостоя. Уменьшились площади всех главенствующих растительных формаций, активно распространяются мягколиственные и быстрорастущие породы. Территории, пройденные рубками, заселяют Betula platyphylla и Larix cajanderi, а в тени, под пологом Pinus koraiensis, развивается подрост Betula costata.

Образование природного парка «Вяземский» было направлено на сохранение природной среды, в том числе редких и исчезающих видов животных, растений и природных ландшафтов. Однако образование ООПТ без изъятия из хозяйственного использования территории существенно ухудшило условия произрастания леса, влияние человека негативно сказалось на тенденции развития древостоя. Для улучшения качества лесной растительности природного парка следует принять меры по изъятию территории парка из хозяйственного использования и ужесточению контроля по защите и охране лесов. Все это в дальнейшем окажет положительный эффект и, быть может, спустя еще 15 лет мы будем наблюдать совершенно другую картину.

Список литературы Ретроспективный анализ формирования современной древесной растительности природного парка «Вяземский»

- Анучин Н.Н. Лесная таксация. 5-е изд., доп. М.: Лесная пром-ть, 1982. 552 с.

- Колесников Б.П. Очерк растительности Дальнего Востока. Хабаровск: Кн. изд-во, 1955. 104 с.

- Крюкова М.В. Специфика разнообразия растительного покрова природного парка «Вяземский» как основа его функционального зонирования // X Дальневосточная конференция по заповедному делу: материалы конференции. Благовещенск: БГПУ, 2013. С.182-184.

- Леса СССР: Т. 4 Леса Урала, Сибири и Дальнего Востока. М.: Наука, 1969. 768 с.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022).

- Лесохозяйственный регламент «Аванского лесничества» от 28.05.2021 № 721П.

- Морозов Г.Ф. О типологическом изучении лесов // Труды Костромского научного общества по изучению местного края. Кострома: Губернская типография, 1917. Вып. VI. С. III-XX.

- Основы лесного хозяйства, таксация леса, и охрана природы / Л.Б. Калинин, В.С. Маисеев, И.В. Логвинов, А.Г. Мошкалев. М.: Агропро-миздат, 1985. 319 с.

- Оценка продуктивности древостоев / сост. Д.В. Тишин. Казань: Казанский ун-т, 2011. 31 с.

- Постановление правительства Хабаровского края от 30.06.2006 №105-ПР.

- Таксационные описания «Вяземского участкового лесничества» за 2003 и 2018 год.