Сетевой анализ биографических интервью: кейс Т.И. Заславской

Автор: Мальцева Дарья Васильевна, Моисеев Станислав Павлович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Методология и методы

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены некоторые результаты продолжающегося исследовательского проекта, нацеленного на изучение сетей взаимодействий между ключевыми фигурами советской и российской социологической науки. Эмпирической базой исследования выступают биографические интервью, собранные в рамках историко-социологического проекта Б.З. Докторова. Методологическая основа исследования - интегративный подход в сетевом анализе (mixedmethods), который позволяет сочетать структурный сетевой анализ с интерпретативным анализом интервью. В статье представлены используемая авторами модель построения сетей на основе биографических данных, описана реализованная на настоящий момент процедура кодировки данных и ее основные проблемные места. Делаются выводы о предпочтительности автоматической кодировки данных с последующей экспертной проверкой. Также представлены результаты анализа эго-сети, созданной на основе интервью Т.И. Заславской, которые демонстрируют дополнительные интерпретативные возможности выбранного подхода.

Анализ социальных сетей, сетевой анализ, количественный подход, качественный подход, стратегия смешивания методов, биографическое интервью, интервью с российскими социологами, советская социология, российская социология, история социологии

Короткий адрес: https://sciup.org/142222929

IDR: 142222929

Текст научной статьи Сетевой анализ биографических интервью: кейс Т.И. Заславской

На современном этапе развития науки деятельность ученых не может сводиться исключительно к индивидуальному творчеству: научная жизнь подразумевает сотрудничество, соперничество и конфликты в профессиональном сообществе, различные формы социальной стратификации и разные виды отношений (руководитель-подчиненный, заказчик-исполнитель и др.) между учеными. В связи с этим в современных исследованиях науки и научного знания сообщества ученых рассматриваются через призму таких понятий как «научное поле», «сеть коллабораций», «невидимый колледж», что подчеркивает социальную природу организации научного взаимодействия [Frickel, Gross, 2005; Newman, 2001].В этом смысле, история формирования научных дисциплин также является социальной. По словам Г.С. Батыгина, социальная история науки — «это история среды, в которой создается знание, история интересов и судеб людей, история научных учреждений и школ, история науки как общественного института». «Конечно, социальная история не объясняет возникновение новых идей», — продолжает социолог, — «но возвышение и гибель «парадигм» почти всегда сопряжены с установлением и разрушением «связей», групповой борьбой, победами и поражениями конкретных людей» [Батыгин, 1999, с.4].

Наличие или отсутствие такого рода связей чаще всего сложно установить напрямую, от лица субъектов взаимодействия. Поэтому исследования научных сообществ обычно основаны на использовании косвенных индикаторов взаимодействия: совместных публикаций, взаимного цитирования, участия в научных проектах или конференциях и других формах сотрудничества. Однако в отдельных случаях информация о наличии связей может быть получена от самих ученых. Здесь на помощь исследователям приходят качественные и количественные методы сбора социологических данных — наблюдение, интервью, анализ текстов биографий, автобиографий, мемуаров, опросы и др.

В статье представлены результаты проекта, нацеленного на выявление структурных особенностей и смыслового содержания отношений, лежащих в основе формирования профессионального сообщества советских и российских социологов 1 . Безусловно, социальная история становления социологии в

СССР является довольно нелинейной и драматичной. Как отмечали Г.С. Батыгин и И.Ф. Девятко, «написать историю русской социологии было бы простым делом, если бы не некоторые трудности. Прежде всего, имеется слишком много разных фактов. Какой бы красивой и исчерпывающей ни казалась историографическая схема, рано или поздно открываются факты, которые превращают эту схему в произвольную конструкцию» [Батыгин, Девятко, 1994]. Вместе с тем, начиная с 1990-х гг. фиксируется все больший интерес к выявлению этих «фактов», который проявляется в публикации как официальной информации из документальных источников, так и «персональных историй» (биографических и тематических интервью, биографий, автобиографий, мемуаров), на которых основаны публикации исторического и историографического характера, качественные и количественные социологические исследования.

Наш исследовательский проект основан на применения методов, разрабатываемых в рамках анализа социальных сетей (SocialNetworkAnalysis, SNA) — направления, использующего математические методы теории графов для построения связей между отдельными единицами анализа и выявления скрытых структур их взаимосвязей. Сетевой анализ позволяет легко менять перспективу и переходить от уровня индивидов и анализа их личностно-индивидуальных характеристик до общей структуры группы [Burt, 2009; Granovetter, 1985], т.е. до данных историко-науковедческого характера.

Источником данных в этом исследовании служат материалы историко-социологического проекта Б.З. Докторова [Докторов, 2018], однако возможные пробелы в полученных данных в перспективе могут быть заполнены с помощью других источников, содержащих биографическую информацию. Цель работы заключается в реконструкции сетей взаимодействий между ключевыми фигурами советской и российской социологической науки на основании данных биографических интервью. Выявление различных типов формальных и неформальных связей (например, связи типа «руководитель-подчиненный», «учитель-ученик») позволит получить дополнительные основания для выделения поколений отечественных социологов, а также проследить историю развития социологии в СССР и России через анализ связей в научном сообществе.

Основываясь на стратегии смешивания методов (mixed-methods), мы предлагаем рассматривать не только структурные, но и смысловые особенности формирования сообщества советских и российских социологов, интерпретируя различные изменения в структуре исходя из контекста и содержания связей между участниками сети. Такая перспектива отвечает на теоретико-методологический запрос современной социологии в соединении субъекта и структуры, индивидуального и исторического, «истории в биографиях» и «биографий в истории».

Решение основных исследовательских задач настоящего исследования связано с преодолением ряда методологических проблем по построению и анализу сетей взаимодействий на основе качественных данных. Некоторые принципы и примеры реализации сетевого анализа биографических интервью в целом, а также общий замысел, возможности и ограничения подхода, предлагаемого в нашем исследовании, были описаны ранее [Мальцева и др., 2017]. В этой статье мы рассмотрим проекты и исследования по истории отечественной социологии, содержащие потенциально важную для нас информацию, остановимся на основных методологических вопросах нашего проекта и результатах их решения, а также представим результаты анализа эго-сети, построенной по интервью с Т.И. Заславской [Интервью…, 2007].

Обзор проектов и исследований по истории отечественной социологии

Г.С. Батыгин подчеркивал, что «рациональная реконструкция истории общественных наук возможна лишь при условии создания надежной источниковой базы» [Батыгин, 1999, с.4]. С одной стороны, такими источниками могут выступать различные документы — официальные протоколы дисциплины и свидетельства ученых о том, «что на самом деле происходило в лабораториях, на заседаниях ученых советов, в кулуарах конференций» [Батыгин, 1999, с.4]. Другой важный пласт источников для воссоздания социальной истории науки связан с тематиза-цией «жизненного мира» ученых и интерпретативными описаниями эпизодов, сопровождающих производство знания. Сюда относятся личные свидетельства участников событий, основанные на биографических интервью, автобиографиях и мемуарах. По словам Г.С. Батыгина, первый вид источников создает «внешнюю, институциональную хронологию социологической науки», тогда как включение интерпретативно насыщенных текстов дает возможность усомниться в достоверности официально документированных событий и обнаружить значимые факты в сфере недокументируемой «повседневности» [Батыгин, 1999, с.5]. Это же подчеркивает и Б.М. Фирсов: «неоднозначность и изменчивость исторических реконструкций» является жестким правилом, которому подчиняется генезис исторического и историографического знания [Фирсов, 2012, с.9].

Одним из наиболее крупных источников биографической и документальной информации об истории советской и российской социологии в пост-хрущевский период является проект «Международная биографическая инициатива» [Международная…, 2018]. Проект реализуется Б.З. Докторовым и Д. Шалиным, при участии Б.М. Фирсова (консультант по истории социологии), Л.А. Козловой и Н.Я. Мазлумяновой (редакторы-консультанты). На сайте проекта опубликовано более сотни интервью, мемуаров, автобиографических заметок и биографий известных российских социологов, множество статей по истории социологии и материалы документального характера.

Составной частью этого проекта является историко-социологический проект Б.З. Докторова [Докторов, 2018], включающий биографические интервью более чем со 150 российскими социологами девяти поколений. Автор является основателем биографоцентричной парадигмы изучения истории советской и постсоветской социологии реализует «поколенческо-функциональный» анализ: «Цепочка шагов — очень проста: от стремления к изучению коммуникационных сетей, к поколениям как продуктам развития профессиональной коммуникации в самой широкой ее интерпретации и затем — к движению поколений, т.е. прошлому, настоящему, будущему российской социологии» [Докторов, 2016, с. 24].

Документальная информация и ее анализ представлены в работах Л.Н. Московичева и Г.В. Осипова [Социология и власть, 1997; Осипов, Московичев, 2008]. Авторы работ рассматривают роль социологии в системе властных отношений советского государства на основе анализа документальных работ директивных органов 1953-1968 гг.

Различные работы историографического характера часто сочетают анализ двух видов источников. Так, одна из первых работ, посвященных истории становления социологической науки и профессионального сообщества социологов в 1960-е годы [Батыгин, 1999], основана на анализе биографических интервью с 25 социологами поколения 60-х гг., а также официальных документах из государственных и личных архивов за 1956-1974 гг. Работа Б.М. Фирсова [Фирсов, 2012], посвященная истории советской социологии в 1950-80-е гг., также основана на нескольких группах источников — документах, устных историях (личных свидетельствах) и наблюдениях коллег по социологическому сообществу.

Б.М. Фирсов отмечает, что в 2000-е гг. тематика истории развития социологической науки получила активное распространение. Помимо большого количества работ по истории социологии 19-20 вв. [Фирсов, 2012, с.12], в недавнее время были опубликованы автобиографии и воспоминания многих российских социологов (в т. ч. Т.И. Заславской, И.С. Кона, С.А. Куге-ля, М.Н. Руткевича, Б.Г. Тукумцева, В.Э. Шляпентоха, О.Н. Яниц-кого), а также коллективные труды и воспоминания, посвященные отдельным персонам (В.А. Ядову, Ю.А. Леваде, Б.А. Грушину).

Большой вклад в публикацию информации документального и мемуарного характера вносят научная социологическая периодика, академические институты и специализированные мероприятия (см. подробнее [Фирсов, 2012, с.9-11]). Одним из примеров таких работ является монография «Вехи российской социологии 1950-2000-е годы» [Вехи…, 2010], составленная по материалам, опубликованным в 2008 году в журнале «Социологические исследования» к 50-летию создания Советской социологической ассоциации и 40-летию первого в системе АН СССР/ РАН Института социологии.

Имеющаяся информация может быть основой не только для историографических (с преимущественно качественным анализом данных), но и социологических исследований (с количественным анализом). Одной из первых работ, использовавших данные биографических интервью российских социологов в качестве основы для проведения сетевого анализа, является работа Г.С. Батыгина и Г.В. Градосельской [Батыгин, Градосельская, 2001]. Основываясь на упомянутом выше массиве 25 интервью с советскими и российскими социологами [Батыгин, 1999], через регистрацию упоминаний о значимых акторах, событиях, формальных и неформальных организациях, авторам удалось построить различные виды сетей в профессиональном сообществе социологов. Изучение наиболее значимых «артефактов» (организации, издания, исследовательские проекты, города-научные центры, научные собрания), повлиявших на формирование профессиональных сетей сообщества социологов в 1960-90-е годы, было осуществлено в работе А.Ю. Кропачева под руководством Г.В. Градосельской [Кропачев, 2006].

Продолжением проекта стало исследование Н.А. Мазиной под руководством Г.В. Градосельской [Мазина, 2013], которое подразумевало анализ интервью, собранных Г.С. Батыгиным, Б.З. Докторовым, Л.А. Козловой и автором. Целью исследовательского проекта стало определение способов идентификации научных групп внутри сообщества социологов. Для двух выделенных групп — «шестидесятников» и «социологов постсоветского времени» — были определены ключевые фигуры, вокруг которых осуществлялось формирование групп.

Биографическая информация как одна из частей эмпирической базы была использована в проекте по изучению локального фрагмента сети советских и российских социологов 1985-2009 гг., выполненном под руководством М.М. Соколова в Санкт-Петербурге [Соколов и др., 2012]. Исследование реализовывалось в формате «сommunitystudy» и, помимо 33 неформализованных интервью, опиралось на анализ документов (CV, справочников, программ конференций и т.д.), опрос (251 респондент) и наукометрический анализ цитирований. Однако в данном случае интервью были использованы для триангуляции результатов анализа документов и опроса — для интерпретации «типичных образцов» карьер в разных выявленных сегментах сообщества.

Методология исследования

Теоретико-методологическая основа исследования. Проведенный ранее обзор исследований [Мальцева и др., 2017] показал, что существуют разные подходы к использованию биографических интервью в исследованиях методом анализа социальных сетей.

Как исследовательский инструмент биографическое интервью традиционно дополняет другие методы (когда сначала проводятся опросы количественного характера, и затем со всеми или некоторыми участниками сети проводятся интервью), или же является ключевым методом изучения какого-либо объекта. Интересной техникой для сбора данных и в том, и в другом случае выступают сетевые визуализации (карты), которые формируются до или во время интервью и помогают сконцентрироваться на его содержании.

Подход к биографическому интервью как источнику данных может быть различным и зависит от общей теоретикометодологической установки исследователя. Авторы, следующие количественному подходу в сетевом анализе, используют интервью исключительно как источник данных для формирования сетей. Исследователи, придерживающиеся качественного подхода, стремятся рассматривать уровень интерпретаций акторов и, напротив, не сильно ориентированы на анализ формальных характеристик сетей.

Третий возможный подход заключается в интеграции количественной и качественной стратегий, т.е. сочетании структурного сетевого анализа с интерпретативным анализом интервью, поскольку первый «с трудом ухватывает содержание связей и личные истории, формирующие текущий состав и структуру сети и насыщающие ее смыслом» [Armitage, 2015]. Использование количественного подхода как основного, а качественного — как дополнительного позволяет проводить более глубокий анализ изучаемого поля, обогащать и валидировать информацию, интерпретировать практики акторов по созданию отношений, а также рассматривать условия, в которых создаются сети. При полной интеграции подходов с помощью количественных методов изучаются структуры отношений и позиции акторов внутри этих структур, а с помощью качественных — смыслы, которыми акторы наделяют отношения, и интерактивные процессы, посредством которых происходит их формирование отношений [Bolibar, 2015]. Такие сочетания подходов лежат в русле стратегии «смешивания методов» (mixedmethodsresearch), получившей развитие в современной социальной науке. Применительно к сетевому анализу, она позволяет выйти за рамки позитивистской традиции и реализма и обратиться к интерпретативной методологической стратегии, отражая таким образом «двойственную природу социальной реальности» [Bolibar, 2015].

В настоящем проекте биографические интервью — а именно, интервью, собранные в рамках проекта Б.З. Докторова [Докторов, 2014] — являются ключевым исследовательским инструментом для изучения сообщества советских и российских социологов. Эти интервью используются не только как источник данных для формирования сетей, но и как источник информации, позволяющий интерпретировать их различные особенности. Таким образом, теоретико-методологической основой данного исследования выступает интегративный подход, или стратегия смешивания методов.

Модель построения сетей на основе биографических данных. Наиболее близким по содержанию целям настоящего исследования является описанный выше проект, выполненный группой под руководством Г.В. Градосельской. Авторы предложили следующий алгоритм построения сети по текстовым источникам. На первом этапе происходит преобразование текста интервью в ряд эгоцентрических сетей, фиксирующих связи каждого информанта с акторами и артефактами. Затем происходит преобразование эго-сетей в общую сеть акторов путем построения матрицы смежности. На третьем этапе, посредством добавления других знаковых фигур, не входящих в число информантов, осуществляется расширение общей сети акторов. Это позволяет построить сети, основанные на разных типах связей в профессиональном сообществе социологов — как дружбы, так и конфликта, — что достигается путем включения анализа модальности связей. Четвертый шаг предложенного алгоритма — достраивание сети акторов уровнем артефактов (организации, издания, исследовательские проекты, города-научные центры и официальные научные собрания) и выявление связей между ними.

Как и в указанном проекте, задачей настоящего исследования является построение эго-сетей информантов и их последующее объединение в полную сеть, с учетом «качественного» уровня и максимальным сохранением богатства информации, содержащейся в биографических интервью. По словам Б.З. Докторова, важнейшей характеристикой творчества социолога является биографичность — т.е. «определенная обусловленность исследовательской деятельности социолога фактами его биографии и предбиографии » [Докторов, 2016, с. 25], поэтому мы фиксируем связи со всеми «значимыми другими», названными в рамках интервью (родственниками, друзьями, коллегами, партнерами, оказавшими влияние учеными). Фиксируемые типы связей включают формальные и неформальные образовательные, профессиональные, личные связи, а также упоминания — что позволяет максимально полно определять содержание отношений информанта с разными акторами. Каждому актору и связи в рамках кодирования приписываются модальность и соответствующий временной период.

Соглашаясь с идеей о том, что «диадические взаимодействия происходят в конкретных условиях, ситуационных контекстах …, которые, в свою очередь, находятся в рамках определенных институциональных структур (школа, труд, семья и т.д.)» [Bolibar, 2016, p.5], мы фиксируем контексты, в которых существуют заявленные связи информантов (места работы, аффилиации с другими проектами). Но поскольку изучение биографий в истории «подразумевает исследование того, как история страны[…]представлена в биографиях социологов, какие социально-политические и иные реалии определяли их жизнь » [Докторов, 2016, с. 22], фиксации подлежат также и внешние по отношению к информантам события (например, война, перестройка, «разгон ИКСИ», увольнение и др.). По отношению к аффилиациям также фиксируются модальность (отношение информанта) и соответствующий им временной период.

Описанная структура данных, представленная на Рис.1, показывает возможность обращения в рамках анализа как к одно- модальным (между акторами), так и двумодальным (между акторами и аффилиациями) сетям.

Кодировка данных. При экстракции данных для построения сетей возможно использование ручной и автоматической кодировки данных. Первоначальной интенцией авторов проекта было использование ручной кодировки, преимущество которой, на наш взгляд, заключалось в максимально полной и корректной фиксации всей имеющейся в интервью информации.

Необходимость фиксировать не только связи между акторами и аффилиациями, но и модальность, темпоральность и контекст отношений требовали специального программного обеспечения для организации работы по кодированию данных. В результате проведенного ин- формационного поиска было принято решение использовать программу BORIS (BiographyOrientedResearchInformation System), которая представляет собой веб-сервис для работы с биографическими данными [BORIS], разработанный сотрудниками Европейского Университета в Санкт-Петербурге. К положительным характеристикам этой площадки можно отнести ее бесплатные условия использования, поддержку русского языка (что характерно не для всех программ такого рода), удобный интерфейс ввода данных, функции автоподстановки и формально-логической проверки полей, а также возможности для коллективной работы с данными в удаленном режиме (что было важно с точки зрения организации работы с большим объемом данных). Для работы на площадке на первом этапе проекта были сформированы структура ввода данных и инструкции для кодировщиков, которые были затем скорректированы на основе результатов тестовых кодировок.

На втором этапе реализации исследования (этапе кодирования информации) к инициаторам проекта присоединилась группа студентов московского и санкт-петербургского кампусов НИУ ВШЭ (более 30-ти участников), для которых участие в проекте было организовано как научно-исследовательский се-минар 2 . Было принято решение о формировании выборки (30%) из всего массива интервью, ее кодировке участниками проекта, проверке согласованности, доработке инструментария и повторения этого цикла до достижения достаточной степени согласованности использования инструментария разными кодировщиками (intercoderreliability) [Hruschka, 2004, p.

311]. Оставшиеся 70% масси-

случаи, а также делалась регулярная e-mail рассылка.

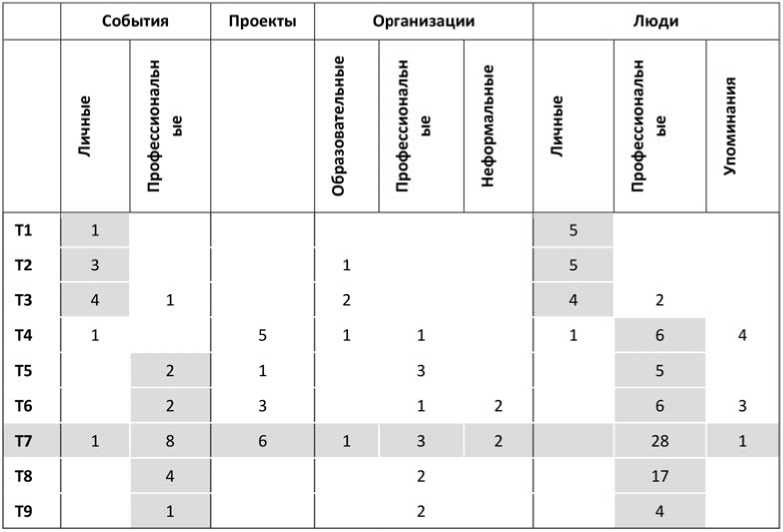

Предложенная организационная схема на практике имела довольно большие ограничения, вызванные длительностью процедуры кодирования и сложностью согласования работы различных кодировщиков. Студенты, которым было поручено закодировать по три интервью, воспринимали эту задачу как обязательную для сдачи проекта, но полноценную — т.е. не рассчитывали принимать участие в дальнейшей работе после сделанной кодировки. В итоге в ходе работы было закодировано 35 интервью, из которых 21 — более одного раза (от 2 до 5). Результаты проведенного posthoc контроля согласованности кодирования повторных интервью оказались неудовлетворительными: рассогласованность кодировщиков проявилась не на уровне интерпретации типа или модальности той или иной связи (как ожидалось), но на уровне количества акторов, организаций, проектов и событий, выделяемых разными исполнителями (см. пример в Табл.1). Кроме того, проявился и ряд ограничений программы BORIS: неудобный формат выгрузки данных (в виде таблицы в формате Excel без сохранения изначально заданной структуры по столбцам), требующий долгой доработки для перевода в формат для программ сетевого анализа, и по факту не работающий заявленный функционал SNA.

В итоге трудоемкость и несогласованность процедуры кодирования, сложность организации коллективной работы и большой объем данных подталкивают инициаторов проекта к тому, чтобы обратиться к другому способу кодировки — автоматической экстракции данных для построения сетей взаимо- ва предполагалось закодировать только после удостоверения в достаточной надежности кодировки (на основе расчета специальных индексов). Для противодействия рискам снижения воспроизводимости результатов и повышения прозрачности кодирования были организованы встречи с участниками проекта, созданы группы в социальной сети VK, где разбирались различные примеры кодировки и сложные

Таблица 1. Количество организаций, проектов, событий и людей, выделенных разными кодировщиками в повторных интервью (пример)

|

5 |

1 |

| |

О о и |

о о |

1 |

О |

га |

О |

Ct |

Ct |

|

|

Организации |

13 |

3 |

3 |

4 |

11 |

11 |

3 |

8 |

12 |

11 |

1 7 J |

|

События |

3 |

4 |

1 |

0 |

2 |

8 |

1 |

12 |

22 |

7 |

15 |

|

Проекты |

2 |

2 |

2 |

0 |

5 |

2 |

1 |

7 |

11 |

21 |

12 |

|

Люди |

32 |

41 |

20 |

3 |

41 |

31 |

7 |

58 |

37 |

143 |

117 |

действия между акторами. Процедура, где с помощью специального программного обеспечения из текста вычленяются все имена собственные, между которыми затем строятся связи (по частоте совместного — в одном предложении, абзаце, интервью — употребления), потенциально способна упростить и ускорить процедуру работу с текстовой информацией. Вместе с тем, стоит отметить и ее ограничения, связанные с полнотой полученных данных, способами унификации и уточнения имен собственных. Очевидно, что в случае использования этого способа все равно необходима последующая ручная проверка экстрагированных связей, как в отношении количества экстрагированных сущностей,

Таблица 2. Биографический профиль по интервью Т.И. Заславской

так и типа и модальности свя зей между ними. Несмотря на возможные ограничения, автоматическое направление выделения информации из биографических текстов является в настоящее время приоритетным для участников проекта, поскольку оно открывает перспективу создания методологии, пригодной для анализа любых русскоязычных нарративных текстов.

Анализ эго-сети: кейс Т.И. Заславской

Первым этапом анализа полученной информации является построение эго-сетей на основе кодировок по отдельным информантам, а вторым — их объединение в общую сеть. Такие сети должны строиться с учетом временной шкалы, что позволит рассматривать сетевую динамику, видеть образование и разрыв связей.

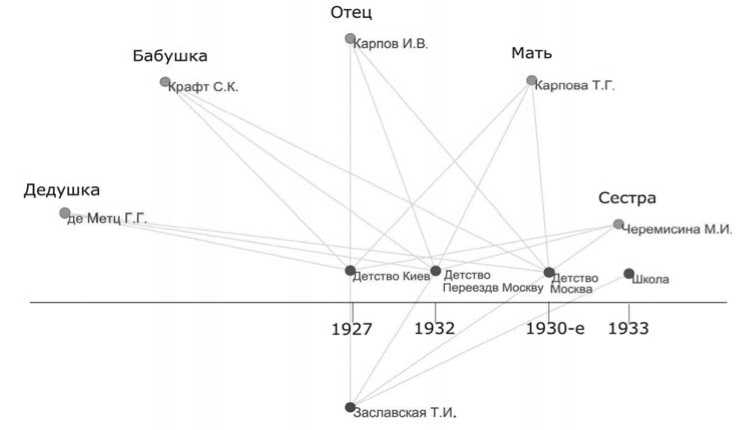

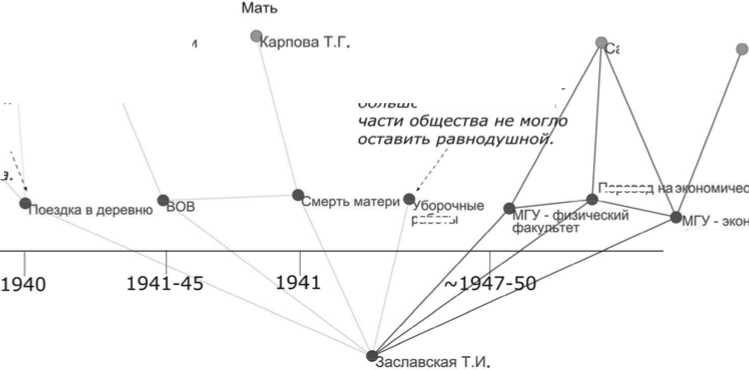

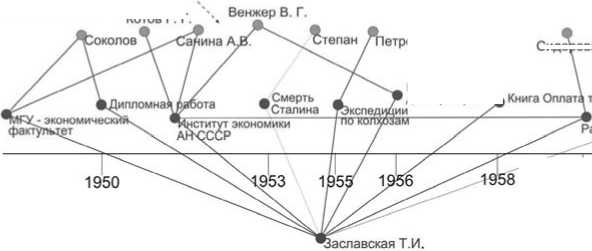

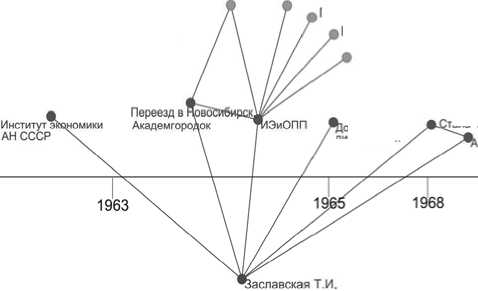

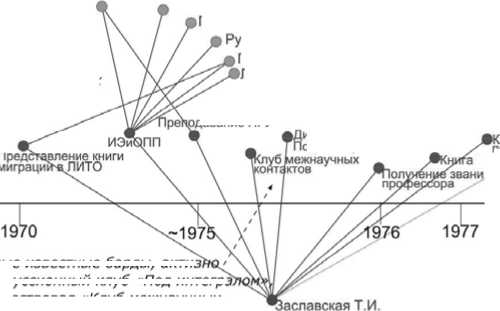

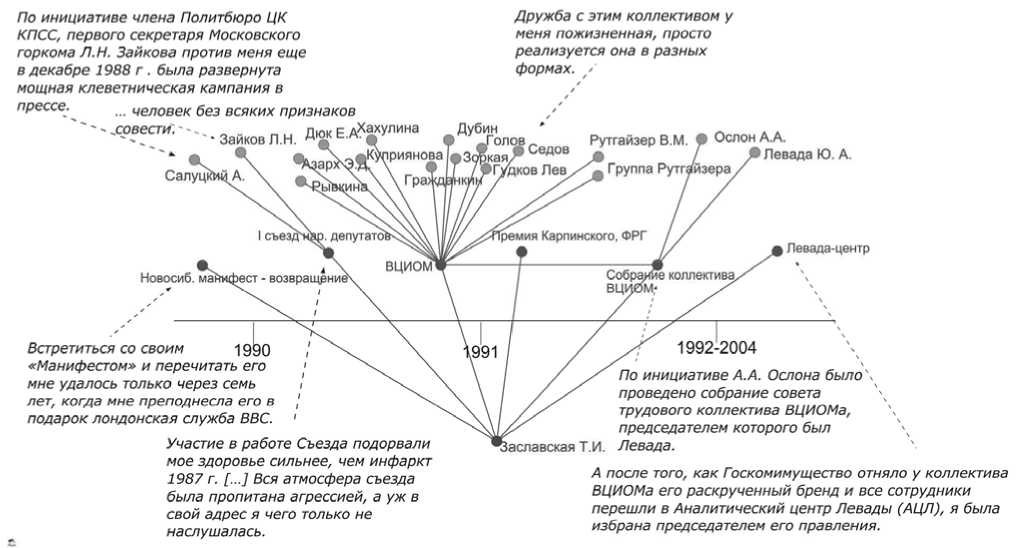

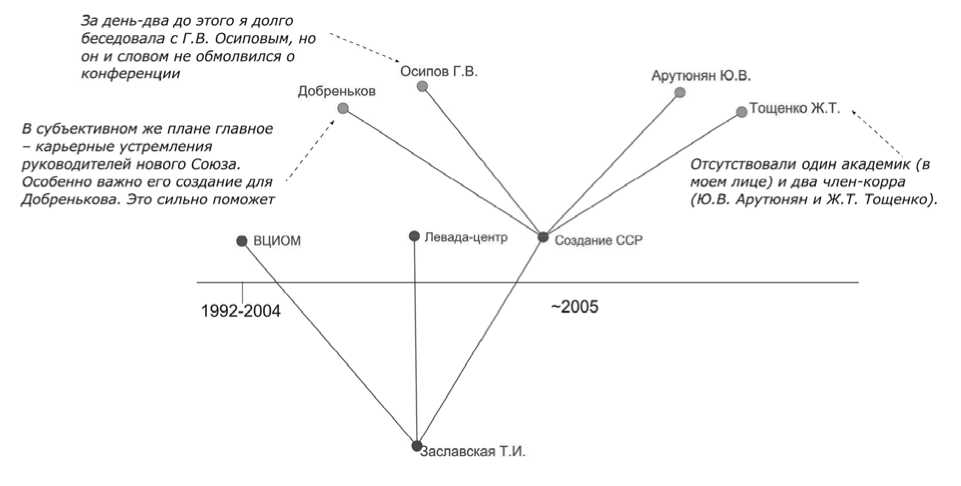

В качестве пробного набора данных для построения эго-сети во времени была взята кодировка, сделанная на основе интервью Т.И. Заславской. Данные были разделены на 9 временных периодов (с 1920-х гг. по 2000-е гг., в связи с годами жизни — 1927-2007 гг.). По каждому из периодов была построена эго-сеть (Рис. 2-10), где были зафиксированы отношения Т.И. Заславской с другими упоминаемыми ей людьми через аффилиации с организациями, участие в проектах и совместный опыт прохождения через какие-то события. Например, родители и родственники упоминались информантом в контексте воспоминаний о детстве или Великой Отечественной войне, родственник Степан — в связи со смертью Сталина, различные коллеги — в связи с работой в одном институте и подготовкой общих проектов и публикаций.

Базовые количественно подсчитанные показатели, характеризующие структуру отношений информанта с людьми, организациями, проектами и событиями, могут быть сведены в таблицу, обозначающую его общий «биографический профиль». Построение таких профилей по различным респондентам может предоставить информацию о «насыщенности» интервью и «плотности» заполнения по отдельным временным периодам для дальнейшего сравнительного анализа биографий, жизненных и профессиональных траекторий.

Биографический профиль по интервью Т.И. Заславской (Табл.2) показывает, что в периоды Т1 — Т3 (1920-40-е гг.) преобладающими типами упоминаемых событий и связей с людьми были личные, тогда как начиная с периода Т5 почти все упоминаемые события (за исключением инфаркта в 1987 г.) и пер- соны относятся к профессиональной сфере деятельности. То же самое можно сказать и об упоминаемых организациях. Также из таблицы хорошо видно, что наиболее активным в профессиональной жизни информанта является период Т7 (1980е гг.), т.к. на него приходится максимальное количество упоминаний всех типов информации (событий, проектов, организаций и персон), а получившаяся сеть является наиболее плотной и включает наибольшее количество узлов.

Если же обращаться к смысловому содержанию выделенных сетей, то в первую очередь нужно отметить разную модальность связей: тогда как некоторые люди, организации, события и проекты оцениваются положительно или нейтрально, оценка части выделенных сущностей является отрицательной. Основания для оценки модальности дают цитаты, зафиксированные при кодировке данных. Так, положительная оценка может быть представлена цитатами «дружба с этим коллективом у меня пожизненная», «Они оказали на меня громадное влияние, потому что свойственная им суровая, проверенная войною мораль открыто и жестко противостояла мелочности, пошлости, а нередко и подлости тыловой жизни», а отрицательная — цитатами «… человек без всяких признаков совести», «печатать наши труды было невероятно трудно … главный цензор (начальник областного ЛИТО) лично вычитывал наши книжки». Нейтральная же оценка давалась тогда, когда в интервью сообщались факты: «При создании Академгородка заключили негласное соглашение о невмешательстве в дела друг друга […] Поэтому в идеологическом плане Академгородок довольно долго оставался островом свободы».

Другая характеристика связей — это их сохранение во времени. Помимо личных связей с родственниками и близкими, которые закономерно присутствуют с человеком значимую часть жизни, длительность и продолжительность отношений характерна также и для других типов связей. В примере с интервью Т.И. Заславской речь идет о крепких профессиональных связях «сибирской группы» сотрудников, работающих с информантом в Новосибирске (периоды Т5-Т7) и перешедшие за ней в новообразованный ВЦИОМ (Т8). К подобной группе можно отнести и упоминаемую информантом «группу Левады», перешедшую из ВЦИОМ в Левада-центр вместе со своим руководителем.

Вместе с сохранением связей во времени, проведенный анализ также позволяет проявить их множественность: одна и та же персона может иметь разные типы связей с информантом на протяжении нескольких временных периодов. Так, например, преподаватель экономического факультета МГУ А.В. Санина во временном периоде Т3 стала одним из людей, из-за которых Т.И. Заславская решила сменить образовательную траекторию и перейти с физического на экономический факультет; в периоде Т4 она выступает «брокером» между своим мужем В.Г. Венжером и Т.И. Заславской, который помог последней найти работу в Институте экономики АН СССР. Во временном периоде Т5 молодой кандидат наук А.Г. Аганбегян приглашает Т.И. Заславскую на работу в созданную им Лабораторию экономико-математических исследований в Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения АН, а в период Т7 как её руководитель получает вместе с ней выговор на обкоме КПСС за «Новосибирский манифест» и семинар по его презентации.

Интересные выводы можно сделать, смотря на оценки и интерпретации тех или иных проектов и событий, случающихся в жизни информанта, которые при структурном анализе выступают лишь сменяющимися точками на графе. Так, например, факт переезда Т.И. Заславской из Новосибирска в Москву и занятие поста директора первого Всесоюзного центра изучения общественного мнения может рассматриваться как исключительно положительное изменение в структурной позиции информанта. Однако

Рисунок 2. Эго-сеть Т.И.

Бабушка Зрафт С.К.

Дедушка

Зе Метц Г.Г.

с учетом интерпретаций, данных информантом, эта оценка становится менее однозначной— Т.И. Заславская отмечает: «Если бы я заранее знала, на что соглашаюсь, то, конечно же, отказалась бы […] Как директор ВЦИОМа я была вынуждена тратить громадные силы на дела, не имевшие ни малейшего отношения к моим интересам». То же самое можно сказать и про другие события: с учетом персональной истории «Новосибирский манифест» становится не просто одним из проектов в ряду других ( «…за четыре дня до семинара цензура запретила размножение» ), а выборы народных депутатов и участие в их первом съезде — не тем событием, которое можно оценивать как пик карьеры в области общественной деятельности ( «против меня еще в декабре 1988 г. была развернута мощная клеветническая кампания в прессе»; «участие в работе Съезда подорвали мое здоровье сильнее, чем инфаркт 1987 г.» ).

Внимание к смыслам, содержанию, контенту связей и их внешнему контексту помогает глубже понять структуру сети и правильным образом интерпретировать ее динамику. Вместе с тем, на данном этапе проведенный анализ является дескриптивным. Построение эго-сетей других информантов позволит сопоставлять сети с точки зрения базовых метрик (плотность се-

Заславской во временной период Т1 (1920-е гг.)

Отец

Зарпов И.В.

Мать

Зарнова Т.Г.

Сестра

Зеремисина М.И

Зетство Киев

Заславская Т.И.

Рисунок 3. Эго-сеть Т.И. Заславской во временной период Т2 (1930-е гг.) 3

ти, количество узлов, степень), а также выстраивать полные сети и делать более глубокий структурный анализ. Однако ключевой задачей при увеличении возможностей структурного анализа является учет смыслового содержания строящихся сетей.

Вместе с тем, при реализации такого вида анализа нужно помнить и об общих ограничениях, характерных для качественных данных в целом. Информанты, как и все люди, по-своему воспроизводят историю своей жизни, имеют известные ограничения памяти, неявные психологические мотивы и барьеры, что отражается на качестве и степени достоверности получаемой информации и перспективе сравнительного анализа. Накладывает свой отпечаток и личность интервьюера, и это хорошо видно по интервью, лежащим в основе анализа — цели и стиль беседы Б.З. Докторова часто зависят от конкретных ситуаций (т.е. некий общий для всех список вопросов отсутствует). Наконец, еще одно ограничение связано проблемой целевой выборки, т.е. зависимостью результатов анализа от корпуса интервью. При дальнейшем анализе мы должны не только учитывать эти ограничения, но и стараться по максимуму их обойти (путем добавления информации из других источников, в т. ч. документального характера).

3 На рисунках представлены разные типы узлов - упоминаемые информантом (нижний ряд) люди или их объединения (верхний ряд) и организации, события и проекты (средний ряд). Узлы соединены разными типами связей - личными, образовательными, формальными и неформальными организационными, упоминаниями (см. описание модели исследования). Некоторые из узлов сопровождаются текстовыми комментариями - цитатами информанта, взятыми из интервью.

Рисунок 4. Эго-сеть Т.И. Заславской во временной период Т3 (1940-е гг.)

Сестра

Это был, я думаю, важный момент в моей жизни, я почувствовала деревню, впустила ее в свою душу, проще говоря - полюбила

Увидела разоренную, послеовенную деревню. Нищета поражала [...]

• и ощущение социальной несправедливости по отношению к достаточно большой и близкой мне

Преподаватель анина А.В.

Тетя

• Черемисина М.И* Нюша Родственники

Перевод заботь, фактультет

Рисунок 5. Эго-сеть Т.И. Заславской во временной период Т4 (1950-е гг.)

Научный руководител Соколов

й ф-т

С помощью Саниной и ее мужа Владимира Григорьевича Венжера я получила работу в секторе аграрных проблем Института ' экономики АН СССР. _

Котов Г. Г

Кандидатская диссертация

Они оказали на меня громадное влияние, потому что свойственная им суровая, проверенная войною мораль открыто и жестко противостояла мелочности, пошлости, а нередко и подлости тыловой жизни. ,.

Сидорова М. Ленин

• Поэты-фронтовики

• Семенов Я.

• Толер П.

Упоминание методики ...

1959-61 1959-1961 гг. в моей научной X жизни оказались попросту

\ «стертыми». (...) Наши выводы

\ власть приняла в штыки. Отдел

' науки ЦК КПСС дал команду немедленно вернуть в институт, поместить в сейф и опечатать уже разосланные экземпляры доклада.

Рисунок 6. Эго-сеть Т.И. Заславской во временной период Т5 (1960-е гг.)

...неохотно вступали с нами в полемику. Правда, когда они получали команду *Фас!» из Москвы (как в 1968 и 1983 гг.), то старались отплатить нам за всё.

При создании Академгородка заключили ' * / негласное соглашение о невмешательстве

' * н / • в дела друг друга. (...) Поэтому в

*" * / • идеологическом плане Академгородок

Аганбегян АТ. Новосиб. партработники довольно долго оставался островом

свободы.

Горячев Ф.И.

Пригласил меня переехать в Новосибирск

Руководители и сотрудники с/х отдела ЦК КПСС •.

Лаврентьев М.Л. Дополнительный «коллективный цензор», читавший наши работы после их публикации.

окторская диссертация

тала член-корром АН СССР НСССР

Рисунок 7. Эго-сеть Т.И. Заславской во временной период Т6 (1970-е гг.)

В первые годы моей работы в Сибири печатать наши труды было невероятно трудно. Главный цензор (начальник областного ЛИТО) лично вычитывал наши книжки. ,

Аганбегян А.Г. /

Было безумно обидно... в конце концов мы большую часть данных все же распихали по другим главам.

Главный цензор' Лаврентьев МЛ.

искуссионныи клуб од интегралом

Новосиб. партработники /

Горячев Ф.И. /

давание НГУ

У нас выступали самые известные барды, актив функционировал дискуссионный клуб «Под интегра при Доме ученых существовал «Клуб межнаучных контактов», где и я не раз выступала с рассказами о наших исследованиях.

и сотрудники с/х отдела ЦК КПСС

Сам он заявил, что когда его назначил директором Института социологии, всё уже было предрешено. Но ведь другой человек на таких условиях, может быть, не согласился бы принять институт. У

Руткевич М.Н.'

Файнбург 3. И.* . * Рассказ про отношения

^озль-Нойман Э. социологии и власти (запрет * исследовании).

\ •Упоминание ниГа Развитие сельских

поселении

Методология и методика...

Недосягаемым же образцом служил Институт демоскопии, возглавляемый

Э. Ноэль-Нойман.

Рисунок 8. Эго-сеть Т.И. Заславской во временной период Т7 (1980-е гг.)

...за четыре дня до семинара цензура запретила размножение, Аганбегян пошел на риск, и мы все же отпечатали сотню экземпляров с грифом «для служебного пользования». (...) Участники семинара, не получившие препринтов, брали их у счастливых владельцев на ночь и переписывали от руки. ,

Сибирская группа

Новосиб. Партработники

Нам с Аганбегяном давали выговор на обкоме КПСС за семинар Рывкина р вХа^лина Ш

и «Манифест».

Руководители и сотрудники с/х отдела ЦК КПСС

Азарх Э,

Эксл, комиссия выборов®

•Горячев Ф.И.' Аган!

Коптюг В.А.

»гян АГ.

• Bai

1нига Мет эд. сист\

науч, сове ^цига Соц^дем развитие села

гской де|

Клуб межнаучны: контактов ф

Выборы (членом д

СССХ

'новосиб. м< чюедставле

1ие

1ЭиОП1

Дискуссионный клуб ^'^Г

Под интегралом Социалй

и;

Новосиб. м< юклад

Экспедиции ^балтика*

Новоа

1ЫГОВС

Группа Левады Зоркая

Куприяноеа

/ •Шалае1

•Руководители BI

>1 >бачев' х

'ШИН

Bi

>еча с Груш! в Новосиб.

1убин

1евинсон

бкданкинеВ* (евадаЮ/А.

Группа фРутгайзера 'тгайзер В.М.

Ноэль-Нойман Э

• Файнбург

•ахар И.

Руткевич М.Н

Зайков Л.Н. Ч ф • Салуцкий А.

8ТИСОВ Э.Н.

Сов. соц. ассоц)

*т" ЯвцйВм®, type по экрном/ и J рциолог/и / ЗЯ

гезд в Mockbj

, с— Упоминание

|Ыоорьгнар. елУтатов СССР

)87

i qqq ^ак директор ВЦИОМа v 1989 я была вынуждена

»ы я заранее знала, на чтотратить громадные

"соглашаюсь, то, конечно же, отказалась бы. «

_ вствовала, что пульс общественной жизни

Заславская Т И

‘ * w страны ускоряется, и ее центр перемещается в

силы на дела, не имевшие ни малейшего отношения к моим интересам.

Москву.

Выводы

В настоящей статье мы представили программу и некоторые результаты исследовательского проекта, нацеленного на выявление структурных особенностей и смыслового содержания отношений в профессиональном сообществе советских и российских социологов. Биографические интервью, собранные Б.З. Докторовым, выступают основой для построения сетей, однако также мы стараемся максимально полно учитывать и содержащуюся в них информацию интерпретативного характера. Таким образом, предложенный дизайн исследования является интегрированным — к структурному анализу отношений между акторами добавляются такие качественные характеристики, как контекст (события), модальность (характер) и темпоральность (временной период) отношений. На наш взгляд, включение в анализ этих характеристик позволит получить ответы на вопросы о границах поколений советских и российских социологов, а также сделать выводы о соотноше- нии ролей актора и структуры на примере конкретного научного сообщества. На наш взгляд, такой подход является оптимальным, т.к. соответствует современному этапу развития теории и методов сетевого анализа. Реализованный на первом этапе анализ эго-сети по интервью Т.И. Заславской демонстрирует дополнительные интерпретативные возможности выбранного подхода — учет модальности отношений, анализ связей во времени, их множественность, возможности объяснения тех или иных структурных изменений в сети.

Вместе с тем, применение качественно-количественных методов при работе с биографическими интервью является довольно новой и еще слабо разработанной областью, поэтому при реализации исследования мы неизбежно сталкиваемся с рядом методологических вопросов и проблем. Выбранный в начале исследования способ ручного кодирования интервью в ходе апробации показал свои ограничения, связанные с длительностью процедуры кодирования и сложностью согласования рабо-

Рисунок 9. Эго-сеть Т.И. Заславской во временной период Т8 (1990-е гг.)

|риянова

Салуц!

1ремия Карпинского. ФРГ

ВЦИОМ

Собрание коллекти!

I съезд^р. депутаты

Дубин *

Встретиться со своим 19! «Манифестом» и перечитать его ' 'X. \ мне удалось только через семь , лет, когда мне преподнесла его в ,' X.

подарок лондонская служба ВВС. 1

Участие в работе Съезда подорвали мое здоровье сильнее, чем инфаркт 1987 г. [...] Вся атмосфера съезда была пропитана агрессией, а уж в свой адрес я чего только не наслушалась.

Дружба с этим коллективом у меня пожизненная, просто реализуется она в разных формах, • прессе.

По инициативе члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря Московского горкома Л.Н. Зайкова против меня еще в декабре 1988 г. была развернута мощная клеветническая кампания в

... человек без всяких признаков .совести; - -. __ „.. дю,, с дХахулина

* - . • Зайков Л.Н. д е С № Q

Рутгайзер В.М. е Ослон А.А.

• • Левада Ю. А.

Левада-центр

А после того, как Госкомимущество отняло у коллектива ВЦИОМа его раскрученный бренд и все сотрудники перешли в Аналитический центр Левады (АЦЛ), я была избрана председателем его правления.

Новосиб. манифест - возвращвни< юлавская Т.Н.

По инициативе А. А. Ослона было проведено собрание совета трудового коллектива ВЦИОМа, председателем которого был Левада.

1992-2004

Рисунок 10. Эго-сеть Т.И. Заславской во временной период Т9 (2000-е гг.)

ты различных кодировщиков; проявился также и ряд ограничений программы, используемой для коллективной работы.

Трудоемкость и несогласованность предложенной процедуры кодирования, сложность организации коллективной работы и большой объем данных указывают на необходимость обратиться к другому способу кодировки — автоматической экстракции данных для построения сетей взаимодействия между акторами. Несмотря на возможные ограничения, автоматический анализ биографических текстов является в настоящее время приоритетным для авторов, поскольку открывает перспективу создания методологии, позволяющей анализировать разнообразные русскоязычные нарративные тексты.

На наш взгляд, данное исследование способно внести вклад в изучение истории российской социологии через анализ сетей взаимодействий между учеными. Разработанный в результате исследования подход к анализу сетей на основе биографических интервью может быть использован для изучения дина- мики развития и других сообществ ограниченного размера (например, общин, семей, организаций), о которых имеются богатые данные качественного характера — интервью, личные записи, дневники и т.п.

Описанная методология может быть интересна исследователям, специализирующимся в области сетевого анализа, желающим обогатить результаты анализа за счет качественных данных, а также исследователям-качественникам, не знакомым с методами сетевого анализа, но готовым к большей формализации результатов своих исследований.

Список литературы Сетевой анализ биографических интервью: кейс Т.И. Заславской

- Батыгин Г.С., Девятко И.Ф. Социология и власть: эпизоды советской истории // Тоталитаризм и посттоталитаризм (Статьи и подготовительные материалы). Кн.2. М.: ИС РАН, 1994. С. 174-201.

- Батыгин, Г. С. Российская социология 60-х годов в воспоминаниях и документах. - СПб.: РГХИ, 1999.

- Батыгин, Г.С., Градосельская, Г.В. Сетевые взаимосвязи в профессиональном сообществе социологов: методика контент-ана-литического исследования биографий // Социологический журнал. 2001. № 1. С.88-109.

- Вехи российской социологии 1950-2000-е годы / Под ред. Ж.Т. Тощенко, Н.В. Романовского; СПб.: «Алетейя», 2010. С. 664.

- Докторов, Б.З. Биографические интервью с коллегами-со-циологами / Книга в онлайн-формате, 4-е издание. ЩLhttp://wwwsodoprognoz.ra/mdexphp?page_id=207http://wwwso-cioprognoz.ru/index.php?page_id=207

- Докторов, Б.З. О сделанном и перспективах // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований, 2016. №6. С.21-29.

- Интервью с Татьяной Ивановной Заславской / В кн. Биографические интервью с коллегами-социологами / Книга в онлайн-формате, 4-е издание. 2007. ШР http://www.socioprognoz.ru/files/File/history/Zaslavskaya.pdf

- Кропачев, А.Ю. Репрезентация сетевых взаимодействий в профессиональном сообществе российских социологов / Вып. ква-лификац. р-та, М., 2006.

- Мазина, Н.А. Структурно-семантические особенности представления научных школ и построение сетей (на примере российского социологического сообщества) / Вып. квалификац. р-та, М., 2013.

- Мальцева Д. В., Широканова А. А., Моисеев С. П., Брик Т. Сетевой анализ биографических интервью: возможности и ограничения // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследо ваний. 2017. № 1. С. 29-36.

- Международная биографическая инициатива. URL: http://cddv.unlv.edu/programs/bios.html

- Осипов ТВ, Москвичев Л.Н. Социология и власть (как это было на самом деле). - М.: Экономика, 2008. - 555 с.

- Соколов, М. М., Сафонова, М. А., Губа, К. С. Димке, Д.В. Интеллектуальный ландшафт и социальная структура локального академического сообщества (случай петербургской социологии) // Гуманитарные исследования. WP6. Высшая школа экономики, 2012.

- Социология и власть: документы и материалы. 1953-1968 / Под ред. Л.Н. Москвичева. М.: Academia, 1997. 168 с.

- Фирсов Б. История советской социологии 1950-1980-е годы. Очерки. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Изд-во Европейского университета, 2012. 476 с.

- Armitage, N.The Biographical Network // Sociological Research Online. 2016. 21 (2), 16.

- Bolibar, M. Macro, meso, micro: broadening the 'social' of social network analysis with a mixed methods approach // Quality & Quantity. 2016. Vol. 50, Issue 5, P.2217-2236.

- BORIS - Biography Oriented Research Information System. URL:http://boris.cf

- Burt, R. S. Structural holes: The social structure of competition // Harvard university press. 2009.

- Frickel, S., Gross, N. A General Theory of Scientific/Intellectual Movements // American Sociological Review. 2005. Vol. 70. №2. p.204232.

- Granovetter, M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness // American journal of sociology 1985. 91(3), P.481-510.

- Hruschka, D. J. et al. Reliability in coding open-ended data: Lessons learned from HIV behavioral research // Field methods. 2004. Т. 16. No. 3. - P.307-331.

- Newman, P. The structure of scientific collaboration networks // PNAS, vol. 98, no. 2, January 16, 2001, pp. 404-409.