Сравнительный анализ информативности эритроцитарных антигенов и ДНК-микросателлитов как генетических маркеров в селекционно-племенной работе со свиньями канадской селекции

Автор: Проскурина Н.В., Тихомирова Т.Н., Гладырь Е.А., Ларионова П.В., Зиновьева Н.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: ДНК-технологии в генетике и селекции

Статья в выпуске: 6 т.42, 2007 года.

Бесплатный доступ

Сравнивали информативность двух систем анализа генетического полиморфизма - эритроцитарных антигенов (ЭА) и ДНК-микросателлитов (ДНК-МС) в характеристике генеалогической структуры стад свиней пород йоркшир, ландрас и дюрок канадской селекции. Показаны различия по степени гетерозиготности исследуемых групп в зависимости от используемой системы анализа. Выявлены достоверные корреляционные взаимосвязи между степенью гетерогенности родителей, рассчитанной с использованием ЭА и ДНК-МС, и признаками продуктивности, а также зависимость характера корреляций от породной принадлежности животных.

Генетические маркеры, днк-диагностика, гетерогенность подбора

Короткий адрес: https://sciup.org/142133228

IDR: 142133228 | УДК: 636.4:636.082.2:577.2

Текст научной статьи Сравнительный анализ информативности эритроцитарных антигенов и ДНК-микросателлитов как генетических маркеров в селекционно-племенной работе со свиньями канадской селекции

Грамотно сформированная линейная структура стада является одним из ключевых элементов эффективного ведения селекционноплеменной работы на свиноводческих предприятиях — племзаводах, племрепродукторах, в генофондных хозяйствах, селекционногибридных центрах. Практикуемая достаточно часто система ротации по поколениям при получении хряков и свиноматок приводит к тому, что генетические различия между линиями стираются. Поэтому эффект от межлинейных ротационных кроссов в поколениях снижается, что вызывает необходимость завоза генетически разнородного племенного материала из других предприятий России или из-за рубежа с целью «освежения крови».

Не отрицая периодическую необходимость подобных биотехнических мероприятий, следует отметить ряд преимуществ замкнутого разведения: возможность прогнозирования племенной ценности потомства, управление степенью инбридинга и консолидацией линий, снижение риска привнесения инфекционных заболеваний. Однако очевидно, что разведение животных в замкнутых популяциях предъявляет повышенные требования к системе селекционно-племенной работы.

В качестве инструмента контроля и управления структурой стада рассматривается использование генетических маркеров — эритроцитарных антигенов и ДНК-микросателлитов. Генетические маркеры позволяют судить о степени гетерозиготности животных, консолидации наследственных качеств пород, типов, линий, а также генетических расстояниях между ними (1, 2). Имеются многочисленные данные о связи полиморфных вариантов локусов групп крови (B, G, E, F, K, L) свиней с признаками продуктивности (3-5) . В ряде работ показано, что эти корреляции довольно сложные, а в большинстве случаев неоднозначные (6-10). Подавляющее большинство исследований посвящено выявлению связи отдельных аллелей ЭА с признаками продуктивности.

Целью настоящей работы было определение информативности двух систем анализа генетического полиморфизма — эритроцитарных антигенов (ЭА) и ДНК-микросателлитов (ДНК-МС) для характеристики структуры стад и оценки гетерогенности подбора родительских пар по признакам продуктивности у свиней трех пород канадской селекции.

Методика . Исследования проводили на трех группах свиней пород канадской селекции: ландрас ( n = 38), дюрок ( n = 55), йоркшир ( n = 73) (ООО «Троснянский бекон», Орловская обл.). При отборе проб крови использовали гепарин в качестве антикоагулянта, кожи (в случае длительной транспортировки) — 96 % этиловый спирт в качестве консерванта. Группы крови определяли по 20 ЭА 10 систем групп крови согласно инструкции (11), применяли иммуноспецифические сыворотки производства Всероссийского НИИ племенного дела.

ДНК выделяли в соответствии с методическими рекомендациями (12). Для анализа ДНК-МС профиля использовали методику, включающую проведение двух мультиплексных полимеразных цепных реакций (ПЦР), которая позволяет амплифицировать фрагменты 12 аутосомальных ДНК-МС маркеров. Набор ДНК-МС был выбран в соответствии с рекомендациями Международного общества генетиков (ISAG). Первичную обработку данных капиллярного электрофореза выполняли с помощью программного обеспечения MegaBACE. Данные об аллелях каждого животного суммировали в электронной таблице Microsoft Excel. Полученная таким образом матрица генотипов служила основой для статистической обработки результатов, которую осуществляли по Б. Вейру (13) с использованием программ MSA_WIN v 2.65, Phylip, TreeView. Расчет генетических расстояний и построение дендрограмм проводили по M. Nei (14).

Результаты. Число аллелей в локусах ЭА у исследуемых групп животных варьировало от 1 до 4 и в среднем составляло 2,50±0,22 при наибольшем — у свиней породы ландрас (2,85±0,24) и наименьшем — у свиней породы йоркшир (2,50±0,16). Число аллелей ДНК-МС в зависимости от локуса варьировало от 3 до 11 и в среднем составляло 5,91±0,42, что свидетельствует о более высоком уровне полиморфизма ДНК-МС. Как и по группам крови, по ДНК-МС наибольшим числом аллелей в локусе характеризовались свиньи породы ландрас (6,58±0,62), наименьшим — животные породы йоркшир (5,33±0,37). Таким образом, использование в качестве маркеров ЭА и ДНК-МС давало сходную картину относительных различий по среднему числу аллелей между исследуемыми группами свиней. При этом в абсолютном выражении среднее число аллелей на микросателлитный локус было в 2,4 раза выше, чем на локус систем групп крови, что свидетельствует о большей информативности ДНК-МС.

1. Фактическая (Het ф акт . ) и ожидаемая

(Hetmeop) степень гетерозиготности в группах свиней разных пород, рассчитанная на основании генетического полиморфизма эритроцитарных антигенов (ЭА) и ДНК-микросателитов (ДНК-МС)

|

Порода ( n ) |

Показатель |

ЭА |

ДНК-МС |

|

Дюрок |

Het факт. |

0,411±0,132 |

0,486±0,194 |

|

( n = 55) |

Het теор. |

0,326±0,078 |

0,623±0,133 |

*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 06-04-08196.

Het факт. -Het теор.

Ландрас Het факт.

( n = 38) Het теор.

Het факт. -Het теор.

Йоркшир Het факт.

( n = 73) Hetтеор.

Het факт. -Het теор.

+8,48 0,413±0,132 0,315±0,091

+9,84 0,569±0,119 0,420±0,059 +14,91

–13,66 0,552±0,201 0,721±0,071

–16,93 0,622±0,093 0,735±0,075

–11,30

Из сравнения фактической и ожидаемой степени гетерозиготности в группах (табл. 1) следует, что показатели, рассчитанные с использованием двух систем анализа, одинаково отражали характер распределения исследуемых групп по неоднородности: наиболее гетерогенными оказались свиньи породы йоркшир, наименее — породы дюрок. Однако абсолютная величина показателей при использовании двух аналитических систем существенно различалась: при оценке по ЭА фактический уровень гетерозиготности по группам варьировал от 41,1 (порода дюрок) до 56,9 % (порода йоркшир), по ДНК-МС — соответственно от 48,6 до 62,2 %.

Сравнение фактической и теоретически ожидаемой степени гетерозиготности выявило противоположные тенденции. Так, во всех исследованных группах по ЭМ-маркерам наблюдалось превышение уровня гетерозиготности над теоретически ожидаемым (от 8,5 до 14,9 % соответственно в группах свиней пород дюрок и йоркшир).

При использовании в качестве критерия оценки ДНК-МС у всех животных отмечался дефицит гетерозигот: от 11,3 (порода йоркшир) до 16,9 % (порода ландрас). Такие различия объясняются неодинаковой полиморфностью используемых аналитических систем. Учитывая, что в исследованиях использовались линейные свиньи, полученные с применением умеренного инбридинга, выявленный дефицит гетерозигот более объективен с точки зрения селекции.

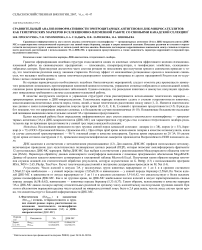

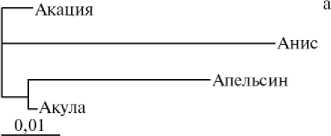

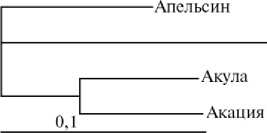

При оценке генетических различий между генеалогическими группами внутри пород на основании генетических расстояний для группы животных породы йоркшир следует отметить некоторые различия в формирующейся кластерной структуре генеалогического дерева, построенного с использованием двух систем анализа: по ЭА наибольшим генетическим родством характеризовались генеалогические группы Спартак и Фауна, наименьшим — Сателлит и Спикер, Спикер и Флора; по ДНК-МС более тесные родственные связи отмечались между семействами Флора и Фауна и линиями Сателлит и Спартак (рис., А).

---------Спикер

Сателлит

Спартак

— Флора Фауна

б

Фасоль

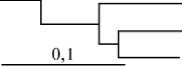

Дендрограмма генеалогических групп свиней породы йоркшир (А) , ландрас (Б) и дюрок (В) при оценке генетических расстояний на основании полиморфизма по локусам эритроцитарных антигенов (а) и ДНК-микросателитам (б) .

Проявилась также консолидированность семейств свиноматок и линий хряков. Кластерная структура генеалогического дерева свиней породы йоркшир, построенного на основании анализа ДНК-МС, полностью согласуется с данными о происхождении животных в соответствии со сведениями по племенному учету, а также с используемой системой подбора на племпредприятии. Кроме того, диапазон числовых значений генетических различий, полученный на основе анализа ДНК-МС, более информативен.

Расчет генетических дистанций на основании результатов анализа ЭА у свиней породы ландрас (см. рис., Б) выявил минимальные различия, которые не позволили сделать вывод о характере генеалогических связей между линиями и семействами. Анализ, проведенный на основе данных ДНК-МС, показал, что наибольшей удаленностью характеризовались животные линии Ливня и семейства Ласки, более близким генеалогическим родством — генеалогические группы Лора—Легенда, Ландыш—Легенда. Кластерная структура генеалогического дерева в группе свиней породы ландрас, построенного на основании результатов анализа ДНК-МС, полностью соответствует данным племенного учета на предприятии.

У животных породы дюрок (см. рис., В) обнаружены некоторые различия в характере связей между линиями и семействами в зависимости от используемой системы анализа. Кластерная структура дендрограммы, построенной на основании анализа ДНК-МС (семейства Акулы и Акации, с одной стороны, и линии Аниса и Апельсина, — с другой, попарно формируют два кластера), полностью согласуется с данными о происхождении животных.

Таким образом, информативность ДНК-МС для характеристики генеалогической структуры групп свиней пород йоркшир, ландрас и дюрок канадской селекции выше. Меньшая маркерная информативность ЭА и, как следствие, более низкая чувствительность к небольшим различиям между группами в некоторой степени искажают генеалогические связи между внутрипородными структурами (линиями и семействами) исследуемых пород.

На следующем этапе исследований при оценке влияния степени гетерогенности при подборе пар, рассчитанной по результатам анализа полиморфизма ЭА и ДНК-МС, на признаки продуктивности свиней выявили ряд достоверных корреляций (табл. 2).

Следует отметить, что корреляции в группах свиней материнских пород (йоркшир и ландрас) носили одинаковый и отличный от выявленных у свиней отцовской породы дюрок характер. Так, у свиней материнских пород высокие достоверные положительные корреляции (P > 0,9999) наблюдались между гетерогенностью подбора и средней массой поросенка в 21-суточном возрасте и при отъеме, причем при использовании в качестве критерия оценки гетерогенности ДНК-МС сила корреляций была выше, ЭА — ниже. Отрицательные корреляции отмечены по количественным показателям плодовитости — общему числу поросят при рождении и числу живых поросят при рождении.

У свиней породы дюрок выявлено значительно больше достоверных корреляционных зависимостей, однако в основном они были противоположными таковым у животных материнских пород. Сильные положительные корреляции наблюдались между степенью гетерогенности, рассчитанной по ЭА и ДНК-МС, и числом поросят при рождении (в том числе живых), сильные отрицательные — по средней массе поросенка в возрасте 21 сут. По показателям массы гнезда при рождении и числа голов через 21 сут корреляции, рассчитанные с использованием ЭА и ДНК-МС, носили противоположный характер.

Выявление влияния гетерогенности группового подбора на продуктивность имеет важное практическое значение. Вместе с тем более четкие выводы о роли генетических различий родителей в проявлении признаков продуктивности могут быть сделаны при проведении индивидуальных подборов пар. При проведении таких подборов отмечали больше корреляционных зависимостей между степенью гетерогенности и признаками продуктивности (см. табл. 2).

2. Корреляции между генетическими дистанциями и признаками продуктивности у свиней пород йоркшир, ландрас и дюрок при разных способах подбора по гетерогенности

|

Признак |

Йоркшир |

Ландрас |

Дюрок |

|

ЭА ДНК-МС |

ДНК-МС |

ЭА ДНК-МС |

|

П о д б о р л и н и я |

х с е м е й с т в о |

||||

|

Родилось поросят: |

|||||

|

всего |

–0,25±0,099* |

–0,37±0,091 |

–0,36±0,167*** |

0,71±0,079 |

0,93±0,021 |

|

живых |

–0,23±0,100** |

–0,36±0,167* |

0,66±0,090 |

0,98±0,005 |

|

|

Число поросят: |

|||||

|

в 21-суточном |

|||||

|

возрасте |

0,39±0,135* |

–0,28±0,147*** |

|||

|

при отъеме |

0,35±0,135* |

||||

|

Крупноплодность |

0,37±0,138* |

0,41±0,133* |

|||

|

Живая масса поросенка: |

|||||

|

в 21-суточном воз- |

|||||

|

расте |

0,60±0,067 |

0,96±0,007 |

0,61±0,121 |

–0,91±0,027 |

–0,61±0,101 |

|

при отъеме |

–0,32±0,095 |

0,72±0,051 |

0,63±0,114 |

–0,46±0,126 |

|

|

Масса гнезда: |

|||||

|

при рождении по- |

|||||

|

росят |

–0,21±0,101*** |

0,95±0,013 |

–0,46±0,125 |

||

|

в 21-суточном воз- |

|||||

|

расте |

0,31±0,096* |

–0,31±0,173**** |

–0,60±0,102 |

||

|

при отъеме |

–0,17±0,102**** |

–0,37±0,165*** |

0,25±0,150**** |

||

|

П о д б о р х р я к х |

с в и н о м а т к а |

||||

|

Родилось поросят: |

|||||

|

всего |

–0,27±0,098* |

–0,30±0,108* |

0,98±0,005 |

–0,51±0,097 |

0,94±0,015 |

|

живых |

–0,99±0,000 |

–0,99±0,001 |

0,36±0,184**** |

–0,37±0,139* |

|

|

Число поросят: |

|||||

|

в 21-суточном воз- |

|||||

|

расте |

–0,83±0,031 |

–0,85±0,032 |

–0,90±0,030 |

||

|

при отъеме |

–0,83±0,031 |

–0,85±0,032 |

–0,51±0,097 |

–0,96±0,011 |

|

|

Крупноплодность |

0,83±0,031 |

0,85±0,032 |

0,86±0,053 |

–0,98±0,004 |

–0,96±0,011 |

|

Живая масса поросенка: |

|||||

|

в 21-суточном воз- |

|||||

|

расте |

0,68±0,056 |

0,85±0,033 |

–0,59±0,137 |

–0,43±0,131* |

|

|

при отъеме |

0,90±0,018 |

0,63±0,071 |

–0,48±0,100 |

–0,99±0,001 |

|

|

Масса гнезда: |

|||||

|

при рождении по- |

|||||

|

росят |

0,78±0,040 |

0,77±0,048 |

0,42±0,174*** |

–0,94±0,014 |

–0,79±0,060 |

|

в 21-суточном воз- |

|||||

|

расте |

0,99±0,002 |

0,98±0,003 |

0,36±0,184**** |

–0,73±0,075 |

|

|

при отъеме |

–0,20±0,102*** |

–0,98±0,003 |

–0,99±0,001 |

–0,87±0,030 |

–0,99±0,001 |

П р и м е ч а н и е. Для расчета генетических расстояний использовали маркерные системы эритроцитарных антигенов

(ЭА) и ДНК-микросателлитов (ДНК-МС), Р > 0,999.

* P > 0,99; ** P > 0,98; *** P > 0,95; **** P > 0,90.

Так, у свиней породы йоркшир наблюдали достоверные отрицательные связи с количественными показателями плодовитости: числом поросят при рождении (в том числе живых), числом поросят через 21 сут и при отъеме. Характер зависимостей, выявленных с использованием в качестве критериев оценки гетерогенности ЭА и ДНК-МС, был одинаковым.

У свиней породы ландрас имела место сильная достоверная положительная корреляция с общим числом поросят при рождении; корреляция с числом живых поросят при рождении также была положительной, но менее выраженной. У животных породы дюрок количественные показатели плодовитости (число живых поросят при рождении, в возрасте 21 сут и при отъеме) отрицательно коррелировали с гетерогенностью подбора.

Итак, ЭА и ДНК-МС могут служить инструментами для характеристики структуры стад свиней трех изученных пород канадской селекции, однако при небольших генетических различиях между внутрипородными генеалогическими структурами ДНК-МС как маркеры более информативны. Выявлен ряд достоверных корреляционных зависимостей между степенью гетерогенности подбора родительских пар

(групповых — линия х семейство и индивидуальных — хряк % свиноматка), оцененной по ЭА и ДНК-МС, и признаками продуктивности свиней. В большинстве случаев корреляции носят одинаковый характер независимо от используемой системы анализа. Показано влияние породной принадлежности животных на силу и направленность корреляций. Наиболее четкие зависимости установлены в группе свиней породы йоркшир. Увеличение степени гетерогенности подбора приводит к достоверному снижению количественных показателей продуктивности и повышению показателей массы. В группе свиней породы ландрас выявленные корреляции зачастую носили противоположный характер. В группе свиней породы дюрок прослеживается зависимость снижения показателей массы с увеличением степени гетерогенности при подборе пар. На основании выявленных нами закономерностей могут разрабатываться системы генетического контроля структуры стад и управления процессом селекционно-племенной работы в свиноводстве.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Н о в и к о в А.А., Р о м а н е н к о Н.И. Создание новой линии свиней с использованием генетических маркеров. В сб.: Селекция, кормление, содержание сельскохозяйственных животных и технология производства продуктов животноводства. Лесные Поляны, 1999, 7: 56-60.

-

2. З и н о в ь е в а Н.А., Э р н с т Л.К. Проблемы биотехнологии и селекции сельскохозяйственных животных. Изд. 2-е, доп. Дубровицы, 2006.

-

3. Т и х о н о в В.Н., Н и к и т и н С.В. Связь системы B групп крови с многоплодием и жизнеспособностью свиней. В сб. науч. тр. Новосибирского СХИ. Новоси

бирск, 1984: 110.

-

4. Н о в и к о в А.А., К о з и н И.Е., Р о м а н е н к о Н.И. Дифференциация крупной белой породы свиней по генетической структуре групп крови в связи с хозяйственно полезными признаками. В сб. науч. тр. ВНИИплем. Лесные Поляны, 2000, вып. 10: 87-91.

-

5. С е р д ю к Г.Н. Иммуногенетика свиней: теория и практика. СПб, 2002.

-

6. Б е з е н к о С.П. О направлениях иммуногенетики в селекции свиней. Свиноводство, 1982, 5: 25-26.

-

7. Б е з е н к о С.П., М и л ь ч е в с к а я Р.И., А л ь к е й с и Т.В. Методическое пособие по определению генетических и иммунологических характеристик свиней для

использования в селекции. Дубровицы, 2006: 36-40.

-

8. Т о л п е к о Г.А. Формирование иммуногенетической структуры популяции свиней в связи с методами разведения и отбором по продуктивности. Автореф. докт. дис. Новосибирск, 1985.

-

9. С о л д а т е н к о в Н.К. Использование иммуногенетических тестов для повышения эффективности селекционно-племенной работы в промышленных комплексах. Автореф. канд. дис. СПб, 1992.

-

10. Г а р а й В.В., Е п и ш и н В.А., Н и к о л а е в а И.В. Количественная оценка показателей продуктивности племенных стад. В сб.: Современные проблемы развития свиноводства. Жодино, 2000: 40-42.

-

11. Сыворотки иммуноспецифические для определения групп крови свиней. Технические условия, наставление и инструкция по изготовлению, контролю и применению. Дубровицы, 2001.

-

12. З и н о в ь е в а Н.А., П о п о в А.Н., Э р н с т Л.К. и др. Методические рекомендации по использованию метода полимеразной цепной реакции в животноводстве. Дубровицы, 1998.

-

13. В е й р Б. Анализ генетических данных. М., 1995.

-

14. N e i M. Estimation of average heterozygosity and genetic distance from a small number of individuals. Genetics, 1978, 89: 583-590.

ООО «Агрофест-Орел»,