Водорастворимое органическое вещество в почвах склонового агроландшафта Красноярской лесостепи

Автор: Чупрова В.В., Жукова И.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Памяти академика И.В. Тюрина посвящается

Статья в выпуске: 9, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены эксперименталь-ные материалы по содержанию и динамике водорастворимого органического вещества в агрочерноземах и их зависимости от свойств почв и растительных остатков. Исследования проведены на склоновом агроландшафте (ка-тене) в учхозе «Миндерлинское», расположен-ном в центральной части Красноярской лесо-степи. Пробные площади выделены на плакор-ной части склона (1 п.п. - элювиальный тип агроландшафта), средней пологой части склона (2 п.п. - трансэлювиальный тип агро-ландшафта), нижней с микрозападинами части склона (3 п.п. - трансэлювиально-аккумулятивный тип агроландшафта) и круп-ном блюдцеобразном понижении, или западине (4 п.п. - трансаккумулятивный тип агроланд-шафта) в шлейфе этого склона. Пробные пло-щади 1 и 2 характеризуются черноземами обыкновенными в комплексе с выщелоченными, 3 - лугово-черноземной почвой, 4 - черноземно-луговой почвой. Почвенные образцы для опре-деления запасов растительных остатков и со-держания углерода органического вещества от-бирались 3 раза за вегетационный сезон 2015-2016 гг. с глубин 0-5, 5-10, 10-20, 20-30 см. Ко-личество валового углерода (Свал) определя-лось по методу Тюрина, водорастворимого (Свод) - методом бихроматной окисляемости в водной вытяжке при соотношении 1 (поч-ва):5(вода). Показано, что химическое фрак-ционирование органического вещества почв водной вытяжкой позволяет извлекать толь-ко часть активного пула, около 1 % от Свал. В ряду почв черноземно-луговая > лугово-черноземная > чернозем обыкновенный наблю-дается постепенное, статистически не зна-чимое, уменьшение пула Свод. Содержание во-дорастворимого органического вещества в 0-30 см слое почв является относительно ста-бильным. Установлена взаимозависимость между количеством и качеством поступающих в почву растительных остатков и содержани-ем водорастворимого органического вещест-ва. Пул водорастворимого органического ве-щества увеличивается в почвах с более высо-кими запасами растительных остатков. Уменьшение поступления свежих раститель-ных остатков приводит к снижению запасов водорастворимого ОВ.

Катена, почва, активное органическое вещество, водорастворимое ор-ганическое вещество, растительные остатки

Короткий адрес: https://sciup.org/140224274

IDR: 140224274

Текст научной статьи Водорастворимое органическое вещество в почвах склонового агроландшафта Красноярской лесостепи

Введение. Вся история изучения органического вещества (ОВ) почв связана с именем выдающегося ученого, создателя научной школы «гумусников» Ивана Владимировича Тюрина [12, 14]. Сложилось понимание, что почвенное ОВ отличается динамичностью, многокомпо-нентностью, гетерогенностью. С позиций генетической концепции ОВ является результатом почвообразовательного процесса и условий поддержания свойств и режимов почвы. В соот- ветствии с агрономическими и агроэкологическими представлениями ОВ рассматривается в качестве источника питательных элементов, фактора плодородия и агроресурса устойчивого земледелия. Однако особенностью исследований ОВ почв до сих пор остается «… наличие многочисленных противоречий во взглядах …» [4] и положениях, касающихся состава, природы и механизмов образования компонентов (фракций) почвенного ОВ. С развитием теоретических и экспериментальных исследований появляются новые подходы по детальной дифференциации компонентов ОВ, более адекватно отвечающей их распределению в нативном (реальном) состоянии почвы [3, 7, 10]. Фракционирование и подразделение на пулы и фракции дает разностороннее представление о составе, свойствах и качестве ОВ почв, особенностях трансформации и устойчивости его к различным воздействиям.

Проблема трансформируемости ОВ в процессе почвообразования и использования почв поставлена И.В. Тюриным. Известная работа ученого о химической природе воднорастворимого гумуса [13], хотя и выполненная с целью изучения процесса подзолообразования, является также начальным этапом исследований по поиску наиболее информативных фракций ОВ в отношении почвенного плодородия. Следуя учению И.В. Тюрина, современные исследователи подразделяют ОВ по способности к трансформации на инертный (стабильный) и трансформируемый (минерализуемый) пулы. Инертный пул включает специфические гумусовые вещества, прочно связанные с минеральной частью почвы. В этом пуле органическое вещество консервативно и устойчиво к деградации. Трансформируемый пул, наиболее чувствительный к экзогенным воздействиям, состоит из органических веществ почвенных растворов и подвижных форм гумусовых веществ, экстрагируемых 0,1 n. NaOH. Самыми активными в этом пуле являются водорастворимые органические вещества почвенных растворов. Однако их роль в трансформации почвенных процессов и питании растений оценена недостаточно, что требует дальнейших сравнительных исследований.

Цель исследований : дать количественную оценку содержания и динамики водорастворимого органического вещества в агрочерноземах Красноярской лесостепи и показать зависимость этого параметра от свойств почв и поступающих свежих растительных остатков, контролирующих стабилизацию почвенного ОВ.

Объекты и методы исследований . Исследования проводились на лесостепной катене, сформированной на северном склоне междуречья Бузим-Миндерла в 2 км западнее п. Борск. Это одно из пахотных полей в учхозе Красноярского ГАУ «Миндерлинское». Землепользование этого хозяйства находится в центральной части Красноярской лесостепи Чулымо-Енисейской денудационной равнины [8]. Здесь наблюдается чередование равнинных, склоновых и западин-ных форм рельефа, обязанных своим происхождением мерзлотно-солифлюкционным процессам. Пахотные земли располагаются не только на склонах с небольшой крутизной наклона (1–3°), но и на более крутых склонах, что приводит к дефляции и эрозии, снижающим плодородие почв (уменьшение мощности гумусового горизонта, содержания ОВ и питательных элементов), урожайность и качество выращиваемых культур.

В пределах катены, протяженностью около 1000 м, выбраны пробные площади, характеризующие следующие элементы рельефа: возвышенная плакорная часть склона (1 п.п. – элювиальный тип агроландшафта), средняя пологая часть склона (2 п.п. – трансэлювиальный тип агроландшафта), нижняя с микрозападинами часть склона (3 п.п. – трансэлювиальноаккумулятивный тип агроландшафта) и крупное блюдцеобразное понижение, или западина (4 п.п. – трансаккумулятивный тип агроландшафта) в шлейфе этого склона. Почвенный покров изучаемого объекта тесно связан с типами элементарных ландшафтов. Пробные площади 1 и 2 характеризуются черноземами выщелоченным и обыкновенным, 3 – луговочерноземной почвой, 4 – черноземно-луговой почвой. Наибольшей комплексностью почвенного покрова отличаются трансэлювиальноаккумулятивный и трансаккумулятивный ланд- шафты, сформированные полугидроморфными почвами.

На каждой пробной площади трижды за вегетационный сезон отбирались почвенные пробы для определения запасов растительных остатков методом микромонолита с глубин 0–5, 5–10, 10–20, 20–30 см в трехкратной повторности. Запасы растительных остатков учитывались методом отмывки монолитов на сите 0,25 мм в проточной воде. Отмытое растительное вещество фракционировалось на мортмассу и живые корни. После уборки урожая определялись запасы стерневых остатков с использованием шаблона 20 х 20 см. Полевые культуры (овсяноячменная смесь – 2015 г., пшеница – 2016 г.) на этом агроландшафте возделывались по плоскорезной обработке почвы. Почвенные образцы для анализа на содержание углерода ОВ отбирались в таких же слоях почвы и в те же сроки, что и пробы на растительные остатки. Количество валового углерода (С вал ) определялось по методу Тюрина, водорастворимого (С вод ) – методом бихроматной окисляемости в водной вытяжке при соотношении 1 (почва) : 5 (вода). Все полевые отборы почвенных образцов сопровождались измерением в слоях 0–20 и 20–40 см температуры термометрами Саввинова и влажности почвы термовесовым методом.

Полученные данные обрабатывались статистическими методами с использованием программ Exсel и Statistic.

Результаты исследований и их обсуждение. Присутствующие в почве фракции ОВ имеют разную природу, химическую структуру, характер и силу связи с минеральными частицами и, как следствие, неодинаковую доступность микроорганизмам и растениям. Отдельные характеристики состава ОВ почвы получают методами химического фракционирования (экстракция водой и растворами солей, кислот и щелочей). Водорастворимое ОВ, отличаясь легкой миграцией и способностью к быстрой минерализации, составляет небольшую часть почвенного органического вещества, но при этом является одним из показателей биологической доступности [7]. Известно [16], что 19–50 % всего углерода органического вещества проходит через растворимую фракцию.

Полученные нами данные (табл. 1) показывают, что содержание извлекаемого водной вытяжкой органического вещества (С вод ) в пахотном слое почв катены колеблется в пределах 0,016–0,034 %. Эта фракция почвенного ОВ совместно с фракциями, экстрагируемыми растворами солей и щелочей, относится к активному пулу. По [7, 17] активный пул представляет собой молодой, химически и физически незащищенный высокоэнергетический субстрат для микроорганизмов, быстро расходуемый в процессах образования макроагрегатов и способный к химическим и биохимическим реакциям. В его состав входят фрагменты неразложившихся растительных и животных остатков, микробная биомасса, продукты разложения, моно- (аминокислоты, моносахара) и полисахариды (аминосахара, фенолы), органические кислоты (в т. ч. фульвокислоты), а также органическое вещество твердых частиц и гранулометрических фракций песка, окисляемое перманганатом, неагре-гированное и межагрегатное органическое вещество. Нужно отметить, что в последнее время обсуждается вопрос о некоторой условности при обозначении таких фракций ОВ, как «подвижное», «активное», «лабильное» и т. п., об осторожном использовании таких обозначений при интерпретации результатов исследований и необходимости унифицировать номенклатуру фракций. Более логичное обозначение (наименование) фракций предлагается делать по применяемому экстрагенту: водорастворимая, солерастворимая, щелочнорастворимая, кислоторастворимая [7]. Поэтому в своих рассуждениях мы используем этот подход.

Как видим (см. табл. 1), черноземы, луговочерноземная и черноземно-луговая почвы незначительно различаются по содержанию водорастворимых органических соединений. Содержание Свод практически не меняется в пределах исследуемого 0–30 см слоя почв во все сроки определения. Можно сказать лишь о тенденции увеличения Свод в почвах 3 и 4 п.п., что обусловлено более высоким содержанием здесь Свал. Возможно, наблюдаемое увеличение содержания ОВ на участках в нижней и шлейфо- вой зонах (3 и 4 п.п.) склона обязано не только генезису почв, но и привнесению сюда мелкозема с плоскостным и внутрипочвенным стоком. Признаки эродированности в виде узких, но глубоких и протяженных промоин и намывов на этих пробных площадях отчетливо заметны. Предполагаем, что степень смытости почв может служить индикатором снижения доступности водорастворимых органических веществ и оценки эффективного плодородия. Однако на данном этапе исследований не обнаруживается зависимость количества Свод от степени смыто-сти почвы. Между тем известны исследования на черноземах и темно-серых лесных почвах Западной Сибири [9], показавшие существенное уменьшение экстрагируемых горячей водой фракций Сорг и Nобщ как с глубиной, так и с усилением степени смытости почв.

Преобладающее накопление С вод во всех почвах отмечается в весенний срок определения, когда присутствует много неразложившихся растительных остатков, поступивших накануне осенью после уборки урожая с корнями и стерней. Трансформируемые микроорганизмами свежие растительные остатки являются основным источником растворимых низкомолекулярных органических соединений. Температура и влажность почвы контролируют процессы минерализации [11]. Прогревание почвы в начале вегетационного периода до 9–10,5 °С и накопившиеся в слое 0–40 см запасы продуктивной влаги (от 85 мм на плакоре (1 п.п.) до 115 мм в западине шлейфа склона (4 п.п.)) активизируют микробиологические процессы и способствуют высвобождению водорастворимых соединений. В дальнейшем, по мере расхода легкодоступных источников питания и накопления трудно-разлагаемых соединений, наблюдается снижение количества растворимого углерода.

Величина коэффициента вариации позволяет оценить варьирование содержания валового и водорастворимого ОВ в почвенном слое 0–20 см как небольшое. Возрастание варьирования этих показателей в 20–30 см слое черноземов определяется наличием здесь признаков языковато-сти и неоднородности переходного горизонта.

Содержание водорастворимых соединений в составе почвенного органического вещества (среднее за 2015–2016 гг.), %

Таблица 1

|

Пробная площадь |

Глубина образца, см |

Май |

Июль |

Сентябрь |

|||||||||

|

С вал |

С вод |

С вал |

С вод |

С вал |

С вод |

||||||||

|

X + S x |

V |

X + S x |

V |

X + S x |

V |

X + S x |

V |

X + S x |

V |

X + S x |

V |

||

|

1 |

0–5 |

4,03+0,88 |

22 |

0,027+0,004 |

15 |

4,25+0,45 |

11 |

0,021+0,005 |

26 |

4,44+0,54 |

12 |

0,021+0,004 |

18 |

|

5–10 |

4,19+0,50 |

12 |

0,029+0,004 |

13 |

4,35+0,22 |

5 |

0,021+0,003 |

14 |

4,21+0,55 |

13 |

0,022+0,003 |

12 |

|

|

10–20 |

4,11+0,75 |

18 |

0,027+0,005 |

17 |

4,24+0,26 |

6 |

0,020+0,004 |

20 |

4,00+1,18 |

29 |

0,022+0,003 |

13 |

|

|

20–30 |

3,33+1,46 |

44 |

0,026+0,006 |

24 |

3,99+0,30 |

8 |

0,025+0,017 |

67 |

3,01+1,62 |

54 |

0,020+0,005 |

26 |

|

|

2 |

0–5 |

4,07+0,74 |

18 |

0,026+0,003 |

11 |

3,34+0,31 |

9 |

0,016+0,009 |

54 |

3,56+0,45 |

13 |

0,022+0,004 |

19 |

|

5–10 |

4,23+0,47 |

11 |

0,027+0,003 |

12 |

3,45+0,56 |

16 |

0,018+0,007 |

37 |

3,48+0,54 |

16 |

0,021+0,003 |

16 |

|

|

10–20 |

4,42+0,47 |

12 |

0,029+0,002 |

6 |

3,36+0,65 |

19 |

0,017+0,007 |

42 |

3,58+0,81 |

23 |

0,019+0,003 |

14 |

|

|

20–30 |

3,51+1,72 |

49 |

0,025+0,005 |

21 |

3,06+1,27 |

42 |

0,016+0,009 |

55 |

3,36+1,36 |

40 |

0,019+0,005 |

26 |

|

|

3 |

0–5 |

5,69+0,67 |

12 |

0,032+0,001 |

4 |

4,14+0,71 |

17 |

0,021+0,005 |

22 |

5,11+0,59 |

11 |

0,020+0,005 |

24 |

|

5–10 |

5,72+0,80 |

14 |

0,031+0,003 |

11 |

4,29+0,63 |

15 |

0,025+0,009 |

34 |

5,22+0,95 |

18 |

0,022+0,004 |

18 |

|

|

10–20 |

5,44+0,80 |

15 |

0,033+0,002 |

7 |

4,31+0,99 |

23 |

0,020+0,002 |

12 |

5,18+0,61 |

12 |

0,024+0,003 |

11 |

|

|

20–30 |

5,84+0.60 |

10 |

0,033+0,003 |

10 |

4,20+1,58 |

38 |

0,023+0,004 |

16 |

5,24+0,85 |

16 |

0,025+0,005 |

19 |

|

|

4 |

0–5 |

5,67+0,63 |

11 |

0,034+0,004 |

12 |

5,11+0,36 |

7 |

0,024+0,003 |

13 |

5,16+0,41 |

8 |

0,027+0,006 |

21 |

|

5–10 |

5,87+0,47 |

8 |

0,034+0,004 |

12 |

4,94+0,61 |

12 |

0,027+0,005 |

17 |

5,01+0,48 |

10 |

0,027+0,007 |

25 |

|

|

10–20 |

5,98+0,44 |

7 |

0,034+0,003 |

9 |

5,43+0,47 |

9 |

0,026+0,004 |

15 |

4,79+1,03 |

22 |

0,027+0,006 |

24 |

|

|

20–30 |

5,91+1,26 |

12 |

0,033+0,003 |

10 |

3,64+1,66 |

46 |

0,025+0,008 |

30 |

4,44+2,42 |

54 |

0,028+0,005 |

19 |

|

Памяти академика И.В. Тюрина посвящается

Таблица 2

|

Пробная площадь |

Глубина образца, см |

Май |

Июль |

Сентябрь |

|

1 – Чернозем обыкновенный |

0–5 |

0,69 |

0,47 |

0,47 |

|

5–10 |

0,79 |

0,48 |

0,52 |

|

|

10–20 |

0.66 |

0,45 |

0,55 |

|

|

20–30 |

0,78 |

0,63 |

0,67 |

|

|

2 – Чернозем обыкновенный |

0–5 |

0,64 |

0,51 |

0,63 |

|

5–10 |

0,64 |

0,46 |

0,61 |

|

|

10–20 |

0,63 |

0,40 |

0,52 |

|

|

20–30 |

0,71 |

0,52 |

0,56 |

|

|

3 – Лугово-черноземная |

0–5 |

0,56 |

0,51 |

0,37 |

|

5–10 |

0,56 |

0,58 |

0,44 |

|

|

10–20 |

0,61 |

0,46 |

0,44 |

|

|

20–30 |

0,56 |

0,55 |

0,48 |

|

|

4 – Черноземно-луговая |

0–5 |

0,60 |

0,47 |

0,52 |

|

5–10 |

0,58 |

0,55 |

0,54 |

|

|

10–20 |

0,57 |

0,48 |

0,57 |

|

|

20–30 |

0,54 |

0,69 |

0,64 |

Доля водорастворимого углерода в составе органического вещества почв, %

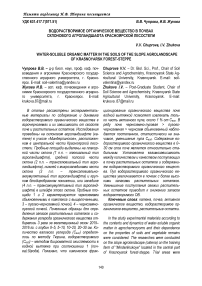

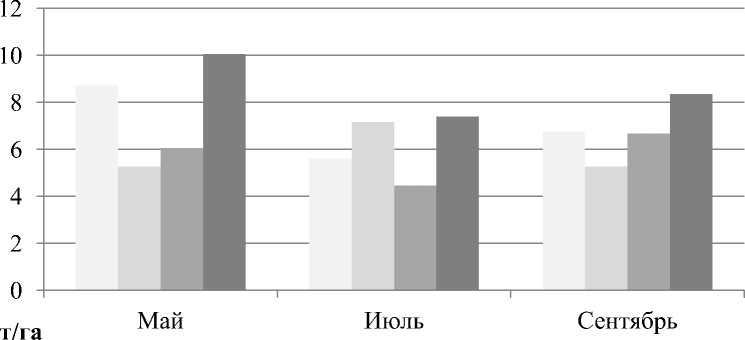

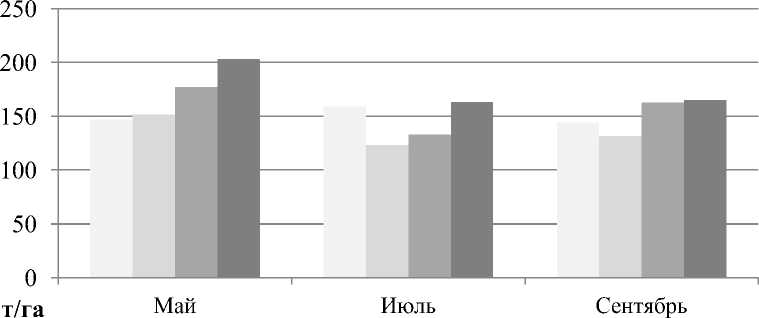

Почвы катены по валовым запасам ОВ образуют следующий убывающий ряд: черноземнолуговая > лугово-черноземная > чернозем обыкновенный (рис.). В этом же ряду почв наблюдается постепенное уменьшение пула Свод. Запасы растительных остатков, являющихся важнейшим источником воспроизводства запасов ОВ и питательных элементов в почве, варьируют в течение вегетационного сезона на всех участках склонового агроландшафта, что обусловлено неодинаковой интенсивностью протекающих здесь продукционно-деструкционных процессов. В любой из сроков определения запасы растительных остатков увеличиваются от плакорной до западинной части склона. Характер трансформации и доступность растительных остатков почвенным микроорганизмам зависит от их ка- чества. Наличие в них растворимых низкомолекулярных органических веществ (моносахаридов, амино- и органических кислот), стимулирующих жизнедеятельность микрофлоры, считается важной особенностью [6]. Как показано [5], в растительных тканях злаковых сельскохозяйственных культур содержится 27–33 % целлюлозы, 21–26 % гемицеллюлозы, 3 % белка и 18–21 % лигнина. По данным наших исследований [2], концентрация углерода в стерне, корнях и мортмассе в почвах на различных участках склонового агроландшафта изменяется в пределах 47–50 %; азота – 0,54–0,71; фосфора – 0,16–0,18; калия – 0,52–1,01; магния – 0,20–0,26 %. Наибольшие запасы биогенных элементов депонируются в растительных остатках на западине или трансаккумулятивной позиции катены.

А п.п. 1

п.п. 2

п.п. 3

п.п. 4

п.п. 1

п.п. 2

п.п. 3

п.п. 4

Б

В п.п. 1

п.п. 2

п.п. 3

п.п. 4

Запасы: А - растительных остатков; Б - валового ОВ (С вал ); В - водорастворимого ОВ (С вод )

в почвах катены

Сравнительный анализ данных (см. рис.) указывает на определенные закономерности в динамике запасов Свал, Свод и растительных остатков. При этом обнаруживается некоторая зависимость между оценками показателей. Как правило, чем выше запасы растительных остат- ков, тем больше высвобождается водорастворимых соединений. Органическое вещество растительных остатков рассматривается в виде нескольких пулов с разными константами скорости минерализации слагающих их веществ и соединений [6, 15]. Быстроразлагаемую фрак- цию образуют простые углеводы, аминокислоты, белки, медленноразлагаемый пул – целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин и лигнинопротеиновые комплексы. Поэтому обогащен-ность овсяно-ячменных и пшеничных остатков трудноразлагаемыми соединениями и обеднен-ность их азотом являются причинами медленной минерализации, в результате чего продолжительное время сохраняется защищенность растительных тканей от растворения. Лишь на ранней стадии разложения в весенний срок определения, когда еще не израсходованы легкотрансформируемые соединения, наблюдается повышенное количество Свод. Уменьшение поступления свежего растительного материала приводит к снижению запасов водорастворимого органического вещества.

Таким образом, водорастворимая фракция является ближайшим резервом активного (трансформируемого или потенциально минерализуемого) органического вещества. Содержание в почве водорастворимого ОВ допустимо в качестве диагностического показателя оценки качества почвы.

Выводы

-

1. Химическое фракционирование органического вещества почв водной вытяжкой позволяет извлекать только часть активного пула ОВ – водорастворимого, рассматриваемого в качестве диагностического показателя биологической доступности почвенного ОВ.

-

2. Водорастворимое органическое вещество в почвах составляет небольшую часть активного и валового ОВ (около 1 % от С вал ). В ряду почв черноземно-луговая > лугово-черноземная > чернозем обыкновенный наблюдается постепенное, статистически не значимое, уменьшение пула С вод . Содержание водорастворимого органического вещества в 0–30 см слое почв на склоновом агроландшафте является относительно стабильным при определении в образцах весеннего, летнего и осеннего отборов.

-

3. Запасы растительных остатков, являющиеся важнейшим источником воспроизводства почвенного органического вещества, значительно выше в западинной части склона, чем в пла-корной. Пул водорастворимого органического вещества увеличивается в почвах с более вы-

- сокими запасами растительных остатков. Уменьшение поступления свежих растительных остатков приводит к снижению запасов водорастворимого ОВ.

Список литературы Водорастворимое органическое вещество в почвах склонового агроландшафта Красноярской лесостепи

- Банкин М.П., Банкина Т.А., Земесзиркс Н.Э. Роль лабильных соединений углерода в процессах денитрификации и иммобилиза-ции минерального азота//Почвы России: современное состояние, перспективы изу-чения и использования: мат-лы докл. VI съезда Общества почвоведов им. В.В. До-кучаева. и Всерос. с междунар. участием науч. конф. (Петрозаводск-Москва, 13-18 августа 2012 г.)/Карельский научный центр РАН. -Петрозаводск, 2012. -Кн. 2. -С. 157-159.

- Жукова И.В., Жуков З.С. Аккумуляция био-генных элементов в растительных остатках на агрочерноземах Красноярской лесостепи//Вестн. КрасГАУ. -2016. -№ 11. -С. 78-85.

- Кершенс М. Значение содержания гумуса для плодородия почв и круговорота азота//Почвоведение. -1992. -№ 10. -С. 122-131.

- Кононова М.М. Исследования академика И.В. Тюрина в области изучения органиче-ского вещества почвы//Почвоведение. -1962. -№ 12. -С. 1-7.

- Лыков А.М. Воспроизводство плодородия почв в Нечерноземной зоне. -М.: Россель-хозиздат, 1982. -143 с.

- Семенов В.М., Ходжаева А.К. Агроэкологи-ческие функции растительных остатков в почве//Агрохимия. -2006. -№ 7. -С. 63-81.

- Семенов В.М., Когут Б.М. почвенное орга-ническое вещество. -М.: ГЕОС, 2015. -233 с.

- Сергеев Г.М. Островные лесостепи и под-тайга Приенисейской Сибири. -Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. -262 с.

- Смирнова Н.В., Нечаева Т.В. Минерализа-ция запасов почвенного органического ве-щества и азота в склоновых агроландшаф-тах на юге Западной Сибири//Почвоведе-ние -продовольственной и экологической безопасности страны: тез. докл. VII съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева и Всерос. с междунар. участием науч. конф. (Белгород, 15-22 августа 2016 г.). Ч. II/отв. ред. С.А. Шоба, И.Ю. Савин. -Белгород, 2016. -С. 59-60.

- Тейт III Р. Органическое вещество почвы. -М.: Мир, 1991. -400 с.

- Тулина А.С., Семенов В.М. Оценка чувстви-тельности минерализуемого пула почвен-ного органического вещества к изменению температуры и влажности//Почвоведение. -2015. -№ 8. -С. 952-962.

- Тюрин И.В. Органическое вещество и его роль в почвообразовании и плодородии. Учение о почвенном гумусе. -М.; Л.: Сель-хозгиз, 1937. -287 с.

- Тюрин И.В. К изучению процесса подзоло-образования. Опыт изучения воднораство-римого гумуса подзолистой почвы//Почво-ведение. -1944. -№ 10. -С. 441-455.

- Тюрин И.В. Вопросы генезиса и плодоро-дия почв. -М.: Наука, 1966. -287 с.

- Чупрова В.В. Углерод и азот в агроэкоси-стемах Средней Сибири. -Красноярск: Изд-во КГУ, 1997. -166 с.

- Kalbitz K., Kaiser K. Contribution of dissolved organic matter to carbon storage in forest min-eral soils//Plant Nutrition and Soil Sci. -2008. -V. 171, № 1. -P. 52-60.

- Wander M. Soil organic matter fractions and their relevance to soil function//Soil organic matter in sustainable agriculture/Eds. F.Magdoff, R.R.Weil. Boca Raton etc.: CRC Press, 2004. -P. 67-102.