Сложение посульского рубежа Переяславской земли

Автор: Моргунов Ю.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

В конце X в. на степном берегу Нижней Сулы было создано бревенчатое протяженное укрепление и цепь открытых поселений, пригодных для дозора и передачи в метрополию сведений о набегах. В первой половине XI в. стена пришла в упадок, а половецкий натиск второй половины века привел к сложению оборонительной линии из восьми крепостей. Всплеск оборонительного строительства конца XI - начала XII в. завершил сложение нижнесульского участка. Прибрежные леса позволяли меньше заботиться о защите Средней Сулы, а полувековые владельческие перемены земель по верхнему течению реки прекратили там переяславское оборонительное строительство. К 1125 г. на Суле существовало уже 65 % от известных укреплений. Былая «линия» обращалась в эшелонированную границу. Существенно и приграничное расселение «переяславских торков» с их легкими кавалерийскими контингентами: их тактика и вооружение были сопоставимы с половецкими. Благодаря Владимиру Мономаху появились «круглые» крепости, закрепившие приоритет искусственных преград, не связанных с рельефом местности: это позволяло защищать равнины. Размеры таких крепостей составляют компактные группы с четкими промежутками. Это элемент стандартизации строительства по намеченному плану, с заданными оборонительными требованиями и социальной нагрузкой.

Посульская оборонительная линия, летописный город, крепость, городище, "змиев вал", печенеги, половцы, локализация, отождествление, "поучение" мономаха

Короткий адрес: https://sciup.org/14328246

IDR: 14328246

Текст научной статьи Сложение посульского рубежа Переяславской земли

Посульское порубежье неплохо изучено, но в литературе до сих пор много неточных сведений о начале его укрепления и степени защищенности. П. В. Голубовский связал создание «Посульской боевой линии» с именем Владимира Святославича: в Повести временных лет (далее – ПВЛ) под 988 г. приведен включавший Сулу список рек, на которых князь строил города для «одоления» печенегов (ПСРЛ. Т. I. С. 121; Голубовский , 1884. С. 125). Археологически эти «города» отличались сырцовыми облицовками срубных стен, откуда известно, что на каждом водотоке было построено всего по одной крепости. Для защиты от набегов этого было недостаточно. Тем не менее первое мнение прижилось в литературе.

Эпохе Владимира синхронен вынесенный на 110 км от Трубежа к устью Сулы летописный город (далее– лет.) Воинь, но, похоже, он возник ранее. Между ними простиралось незаселенное степное пространство. Печенежский натиск заставил Владимира расширять и ограждать новые рубежи древо‑земляным подобием известных за пределами Руси каменных «длинных стен» (их руины именуют «змиевыми валами»). Сплошное огораживание рубежей было свойственно ранним стадиям сложения государственной территории многих стран Европы и Азии, когда была плохо известна топография своих новых пределов, неглубоким было и знакомство с тактикой и путями движения степняков. Так, на Суле ограждали даже головокружительные кручи, а приднепровский «вал» порой следовал по болотам.

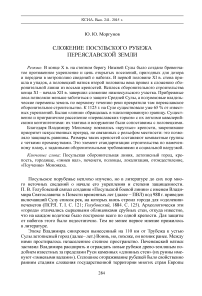

На степном правобережье Нижней Сулы протяженное укрепление заградило приднепровскую полосу печенежских путей. Это были порой многорядные эскарповидные подрезки берегового склона со стенами из череды полых бревенчатых срубов. Отсутствие там оседлого населения раскрывает смысл демографической политики Владимира Святославича, перемещавшего на юг «мужей лучших», – выходцев из других областей Руси. Защитные стены затронули южную окраину северянских земель. Реакцией на ее «окняжение» стало появление близ северного конца «змиева вала» недолго просуществовавшей роменской крепости Хитцы.

Как и другие пассивные преграды, протяженные укрепления нуждались в людских ресурсах. Разрезы городищенских валов и массовые инструментально зафиксированные сборы подъемного материала показали, что напротив твердых бродов и удобных подъемов от реки на правобережные кручи к протяженным укреплениям примыкали открытые поселения площадью 5–6 га (рис. 1). На них нередки вещи, характерные для населения Севера и Центра Руси, распространена северянская керамика. Расположение поселений позволяло следить за степными низинами, допускало огневую (дымовую) связь с соседями. Вероятно, к эпохе Владимира Святославича термин «Посульская боевая линия» вряд ли применим. В ПВЛ под 992 г. есть сообщение о том, что в Киеве Владимир Святославич узнал о приходе печенегов «по онои сторон ѣ от Сулы». Похоже, весть дошла до князя прежде степняков: он успел встретить их на Трубеже (ПСРЛ. Т. I. С. 122). На возможность срочной передачи вестей указывает существование приднепровской цепочки поселений, где гонцы могли менять лошадей. Об окончании строительства протяженных укреплений известно из письма архиепископа Бруно Кверфуртского (1008 г.). Он писал о проводах Владимира «до крайних пределов своей державы, которые из‑за вражды с кочевниками со всех сторон обнес крепчайшей и длиннейшей оградой» ( Назаренко , 2003. С. 314, 315).

В первой половине XI в. Ярославу Мудрому было не до Левобережья: печенеги оттуда лишь однажды приходили на Льто, целью князя был захват отцовского наследства, а затем – восстановление разоренных войнами Киева и Поро-сья. Размеры открытых поселений сокращались; ближе к реке возникали более удобные для жизни скромные поселки. Протяженные стены рушились, обращались в земляные валы, которые среди событий конца XI в. упоминались в источниках как топографические ориентиры.

Во второй половине XI в. нарастание половецкой опасности вызвало появление в источниках сведений о резком увеличении количества южнорусских городов. В частности, была построена значительная часть крепостей Поросской и Днепровской оборонительных линий ( Довженок , 1968). На переяславском По-сулье во второй половине – конце XI в. реконструировали укрепления Воиня: в его ров сбросили обломки сырцового кирпича. Найденная там булла киевского князя Изяслава Ярославича (1054–1067 гг.), возможно, связана с передачей

Рис. 1. «Змиевы валы» и обширные открытые поселения эпохи Владимира Святославича а – летописные города и городища; б – обширные открытые поселения; в – курганные и грунтовые могильники; г – «змиевы валы»; д – древние лесные массивы

1 – Русанов; 2 – Пристромы; 3 – Цибли; 4 – Каленики; 5 – Городище; 6 – Лепляво; 7 – Буб-новская Слободка; 8 – Золотоноша; 9 – Веремееевка; 10 – Мацковцы; 11 – Лукомье; 12 – Тарасовка; 13 – Чутовка; 14 – Великая Буримка; 15 – Лящовка; 16 – Клещинцы; 17 – Жовнино

Киевом степной части пограничья под юрисдикцию Переяславля. Загадочным остается жовнинский поселенческий комплекс, откуда происходит исключительное количество разнообразных находок. Теоретически эту узловую точку путей на Русь следовало бы укрепить в первую очередь, но летописных сведений об этом нет.

Исключительные оборонительные качества размещения ранних обширных поселений при былом протяженном укреплении сказались в том, что почти через столетие на тех же ключевых точках Нижнего Посулья стали возводить укрепления крепостного типа.

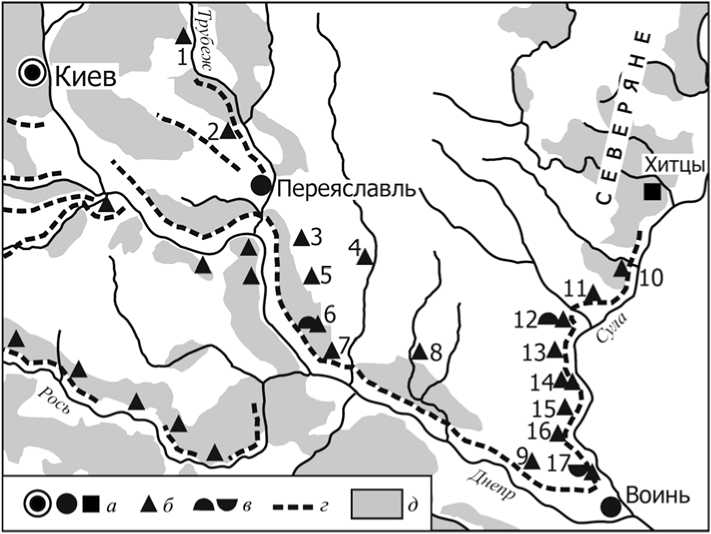

Прижатый к широколиственным лесам лет. город Снепород (70–80‑е гг. XI в.) с севера замыкал полосу половецких путей на Русь. К его городищу округло‑ грушевидных очертаний (0,8 га) примыкает два селища (28 га) и курганный могильник площадью 21 га. Первоначальные стены состояли из цепочки срубно‑ засыпных городней, а реконструкцией конца XI – начала XII в. были возведены двухсрубные стены типа «городня + полая клеть» (рис. 2). Севернее устья р. Ор-жицы размещался лет. Лукомль с детинцем площадью 2,2 га и укрепленным

Рис. 2. Археологические памятники Посулья конца XI – начала XII в. (до 1125 г.)

Условные обозначения: а – летописные города второй половины – конца XI в.; б, в – летописные города и городища рубежа XI–XII вв.; г – поселения, где присутствовали выходцы из степей; д – впускные позднекочевнические погребения; е – массивы древних лесов; ж – слабозасоленные почвы с галофильной растительностью

1 – Великий Самбор; 2 – Липовое; 3 – Чутовка; 4 – Великая Буримка (Мисто); 5 – Великая Буримка (Городок); 6 – Лящовка; 7 – Клещинцы; 8 – Веремеевка; 9 – Круподеренцы; 10 – Старый Иржавец посадом, за которым 300 десятин занимал курганный могильник. Возможно, его имя было перенесено обитателями полоцкого Лукамля после похода Владимира Мономаха против Всеслава зимой 1078 г. Эти крепости контролировали замкнутый болотистыми реками 20‑километровый участок порубежья с двумя бродами (ПСРЛ. Т. I. С. 248; Коринный, 1992. С. 64; Моргунов, 2012). К югу устье р. Ор-жицы (летописная Сожица) охранял размещавшийся на берегу Сулы лет. Горошин (с. Тарасовка), впервые упомянутый в «Поучении» Владимира Мономаха (далее – «Поучение») среди событий лета 1084 г. Его детинец округлых очертаний площадью не менее 0,8 га сопровождался укрепленным посадом (2 га), а селище растянулось вдоль плато на 200 м к северу и югу. Вероятно, вдоль течения Сожицы – Оржицы пролегал один из степных путей на Русь. В 1078 г. князья‑изгои Олег Святославич и Борис Вячеславич с половцами на Сожице разгромили черниговского князя Всеволода Ярославича (ПСРЛ. Т. I. С. 200, 248; Моргунов, 2014. С. 139–143).

К ранним крепостям можно относился и лет. Римов, впервые упомянутый в «Поучении» среди событий конца 1094 г. как уже существовавший город. Для его локализации значимо описание похода хана Кончака на Переяславль и осады Римова в 1185 г. (ПСРЛ. Т. I. С. 249; Т. II. С. 646–648, 651). Полемические споры о его местоположении продолжаются более 200 лет ( Моргунов , 1989; Звагельский , 2014). Наиболее приемлемым представляется его отождествление с городищем Городок на окраине с. Великая Буримка. Этот памятник близок Римову по ойконимическому показателю, напротив, за бродом, существовал хут. Супромы («супротив Римова»). Летописной версии сответствует и направление кратчайшего пути воинства Кончака: р. Тор (приток Северского Донца) – Переяславль – Римов брод – среднее течение Северского Донца.

Решающим аргументом в пользу В. Буримки является наличие соответствующего летописным сведениям городища, чего лишены другие локализации. Рассеченное двумя сквозными проездами останцовое укрепление круглых очертаний (0,8 га) закрывало доступ к броду; оставшуюся поверхность останца занимал укрепленный окольный город (10 га), известны и следы селища. Городище содержит следы мощного пожарища конца XII в.; разрез вала показал, что не обновлявшиеся почти век односрубные стены действительно могли не выдержать тяжести защитников. Есть и след разрушения двух летописных «город-ниц» – пролетов стен: это резко выделяющийся на фоне 2,5‑метровых валов снивелированный 40‑метровый участок, обращенный к тылу, откуда шел Кончак. Существенно и летописное упоминание «римского болота», простиравшегося от Городка до уже существовавшего к 1185 г. и не горевшего укрепления Миста: там укрылись ушедшие по болоту римовичи ( Моргунов , 1989. С. 206–212).

Как мы видим, археологические исследования не подтверждают мнения о запустении Нижнего Посулья в конце XI в. ( Коринный , 1992. С. 123).

Расположенный на Средней Суле лет. Кснятин был впервые упомянут в «Поучении» среди событий лета 1107 г.: он размещался напротив брода на коротком отрезке пониженного коренного берега. Крепость с двухсрубными стенами была возведена во второй половине XI в. на месте позднесеверянского поселения. Его городище округлых очертаний в с. Снитин (2,24 га) было прорезано сквозными проездами к броду, сопровождалось остатками укрепленного посада

(более 20 га) и двумя курганными могильниками ( Моргунов , 1991). От брода открывался путь на среднее течение Удая.

На правом берегу этой реки размещался лет. Прилук (1085, 1092 и 1139 гг.). Городище полукруглых очертаний (1,8 га) располагалось на краю высокого плато и сопровождалось обширными поселениями. Среди событий лета 1086 г. в «Поучении» упомянут и Варин. Его традиционно отождествляют с малоизученным памятником в пгт. Варва, где известны остатки укреплений XVII–XVІІІ вв. В ПВЛ под 1092 г. содержится известие о сожжении половцами Переволоки. Близость к сожженному в том же году Прилуку склоняет к отождествлению города с селом Переволочная на правом берегу Удая, где, по Н. Н. Коринному, существовало древнерусское городище ( Моргунов , 1996. С. 79, 81, 82). Из других вариантов к наименее реальной локализации относится нижневорсклинская Переволока, где по засоленным землям проходил приднепровский путь степняков на Русь.

Земли верховий Сулы, охватывавших и ее правые притоки Ромен с Терном, также были частично покрыты лесами, но имели разную владельческую принадлежность. По р. Ромену проходила восточная граница черниговского Задесе-нья, а поречьем Терна владел Переяславль.

Летописный г. Вьяхань впервые упоминался в Ипатьевской летописи (далее – ИЛ) под 1147 г. и отождествляется с городищем в с. Городище на р. Терн. Оно размещено на заселенном надпойменном останце (55 га), омываемом рекой и ее рукавом. Площадка овальных очертаний (1,8 га) окружена высоким валом и рвом, прорезанными северо‑восточным въездом. Крепостные стены состояли из линии срубно‑засыпных городней. Первоначальное поселение там возникло при Владимире Святославиче, а укрепления были возведены во второй половине – конце XI в. Оттуда происходит вислая свинцовая печать Владимира Мономаха периода его переяславского княжения – 1094–1113 гг. ( Моргунов , 1982).

В литературе есть ряд локализаций лет. Зартыя (Зарытого), более информативно упомянутого в ИЛ под 1160 г. в связи с походом туровского князя Георгия Ярославича на Путивль. Судя по контексту, князь следовал через Зартый, неудача с осадой Выря вынудила его «возвращаться», т. е. Вырь располагался к востоку или северо‑востоку от Зартыя. Этому не противоречит сюжет статьи 1160 г. Воскресенской летописи. Тем не менее город порой локализуют между Вырем и Путивлем, отождествляют с ними крохотное (0,4 га) городище Курган у с. Во-лынцево и даже расположенное далеко к востоку городище Комаровка на Верхнем Сейме.

Зартыю более соответствует городище у с. Николаевка на р. Курице (левый приток р. Терн), в 28 км к западу от Выря. Это несколько попорченный сели-троварением памятник округлых очертаний (1,7 га) с кольцевидным валом высотой более 3 м и рвом, прорезанными двумя сквозными проездами вдоль оси Чернигов – Вырь. Площадь селищ составляет более 10 га. Укрепления возведены во второй половине XI в. поверх общерусских напластований конца X – середины XI в. В росписях путивльских сторож и актах ХVI–ХVII вв. памятник известен как «Юрьево городище на усть Курицы», вероятно, сохранившее имя князя Георгия (Юрия) Ярославича (ПСРЛ. Т. II. С. 505; Т. VII. С. 71; Сухобоков , 1988. С. 31; Коринный , 1992. С. 239; Приймак , 1990. С. 104–197; Моргунов , 1996. С. 28–30).

Итак, датировки строительства городов по первому летописному упоминанию неточны. Это относится и ко многим поверхностно обследованным городищам. Поэтому следующую фазу совершенствования посульского рубежа рассмотрим шире, в пределах конца XI – первой четверти XII в.

В этот период на верхнесульской Вырской волости изменений не произошло, что могло быть вызвано ее неустойчивой владельческой принадлежностью. После Любечского и Уветичского съездов (но не позже 1113 г.) и вплоть до конца 50‑х гг. XII в. эти земли отходили то к Чернигову, то возвращались к Переяславлю ( Зайцев , 1975. С. 93–97). Только на западных пределах черниговского Задесенья возникли укрепления округлых очертаний у сел Великий Самбор и Липовое.

Среднесульский участок переяславского рубежа на севере замыкал существовавший к 1113 г. и контролировавший речной перекат лет. Ромен. Его мысо-вое городище (1 га), размещенное в уроч. Подгородок в современном г. Ромны, по периметру было окружено валами и содержало воронку колодца. Крепость была возведена в самом конце XI в. поверх позднесеверянских напластований. К северу от Кснятина в проходе между лесами возник лет. Синец (Синечь) «Списка русских городов» (далее – «Список»), отождествленнный с мысовым городищем в с. Сенча (уроч. Замок). В Никоновской летописи (под 1123 г.) это митрополичий город Синелец. Его селище растянулось по краю плато к северу на 1 км, к югу – на 2 км. У городища была обнаружена вислая печать переяславского посадника и киевского тысяцкого Ратибора (Список... С. 475; ПСРЛ. Т. IX. С. 152; Моргунов , 1996. С. 53, 54; 69–71).

Лет. Кляпец (Кляпечь) «Списка» локализуют у с. Клепачи в верховьях безымянного ручья. Его городище любительски обследовалось только в конце XIX в. Среди дореволюционных сборов известны и артефакты «городского» характера. Найденная там актовая печать «от Ратибора» указывает на связи Переяславля с дальним рубежом. На правом берегу Удая, на единственном броде низовий реки, размещался лет. Полкостень (совр. с. Повстень), упомянутый под 1125 г. Городище полукруглых очертаний (1 га) располагается на краю надпойменной террасы и сильно попорчено добычей селитры. Шурфовка показала, что крепость возникла в начале XII в. поверх поселения начала XI в. Площадь селища достигает 12 га, есть и следы курганного могильника (ПСРЛ. Т. I. С. 295; Т. II. С. 289; Список... С. 475; Моргунов , 1996. С. 85–87, 93, 94).

До сих пор неясно местоположение лет. Лубена, упомянутого в источниках среди событий августа 1107 г., где указано, что он размещался близ сульского брода. Его отождествляют с уроч. Верхний Вал в современном г. Лубны, откуда происходят находки позднесеверянского и древнерусского времени и сохранились следы мощных позднесредневековых укреплений. Отсюда появилась гипотеза о возникновении города при Владимире Святославиче, но раскопки О. В. Сухобокова этого не подтвердили. Локализации противоречит и отсут‑ ствие там летописного брода: ближайший, к которому выходила надпойменная дорога в XIX в., известен севернее, у Мгарского Спасо‑Преображенского монастыря. Там есть выходы древнерусского культурного слоя, отдельные находки и раскапывались курганы. Это обосновало гипотезу о локализации летописного города в 6 км от современного.

С этим не согласился А. Б. Супруненко: по его мнению, мгарские напластования слишком бедны для летописного города. Он заострил внимание на упоминании В. Г. Ляскоронского о мысовидной Замковой Горе: это был отделенный перешейком и окруженный валом холм округлых очертаний размерами 150 × 280 м, близкий к площадям древнерусских городов, но недоступный для археологического изучения. Кроме того, у подножья Замковой Горы исследователь обнаружил следы древней дороги и брода. Но нам неизвестна разница в древней и современной обводненности Сулы: в последние десятилетия она настолько обмелела, что время эксплуатации этого брода неясно (ПСРЛ. Т. I. С. 250, 281, 282; Ляскоронский , 1901. С. 441, 442; Моргунов , 1996. С. 94–98; Суп-руненко , 2000. С. 214, 215; 2012. С. 164).

На нижнесульском участке между Горошином и Римовым размещено безы‑ мянное городище у с. Чутовка (0,2 га) подквадратных очертаний со скругленными углами и воронкой колодца. Двухсрубные крепостные стены были возведены на рубеже ХI–ХII вв. поверх напластований раннего открытого поселения. Инструментальная фиксация подъемного материала позволила уточнить хронологию территориального развития открытого поселения вплоть до возникновения укреплений окольного города (16 га). Крепость сопровождал грунтовой (?) могильник ( Моргунов , 2009. С. 217, 218).

На рубеже XI–XII вв. рядом с городищем лет. Римова была возведена кре-постица полукруглых очертаний (0,16 га), защищенная двухсрубной стеной. Напольный въезд располагался с востока, есть следы и меньшего, южного (потерны?). Пологий мысовой склон закреплен эскарпом с краевым валом. К северу от городища Римова, за заливом заболоченной поймы, на высоком мысу размещено городище в уроч. Мисто. Его площадка округлых очертаний (0,7 га) была защищена рвом и двухрядной стеной из срубно‑засыпных городней, возведенной в начале XII в. поверх напластований рубежа X–XI вв. Укрепления прорезаны двумя сквозными проездами. К северу раскинулось обширное селище XII – середины XIII в., существовал и курганный могильник ( Моргунов , 1989. С. 206–214).

В с. Лящовка известно городище округлых очертаний размерами 60 × 45 м, попорченное производством селитры. Культурный слой содержит керамику начала ХII – середины ХIII в. Памятник сопровождало открытое поселение размерами 700 × 220 м. Южнее его на рубеже XI–XII вв. возникло укрепление в с. Клещинцы. Его площадка округлых очертаний (0,16 га) была защищена кольцевидной двухсрубной стеной и содержала воронку колодца. С напольной стороны укрепления прорезаны раздвоенным проездом. Обширное селище раскинулось к западу и северу от городища. Его первый исследователь М. П. Кучера считал, что крепость строили в конце Х в., но тогда характер защитных мероприятий Владимира Святославича был известен неполно ( Кучера , 1964; Моргунов , 1996. С. 114–120).

Согласно летописным сведениям, в январе‑марте 1116 г. переяславский князь Ярополк Владимирович «сруби городъ Желни» для переселенных туда жителей разоренного полоцкого г. Друцка. Город отождествляют с хорошо изученными памятниками села Жовнино, расположенными в 10–12 км к северу от Воиня. Городище размещалось на останце близ стыка днепровской и сульской долин:

после затопления Кременчугским водохранилищем он стал островом с напластованиями XVII–XX вв. и поздними погребениями. Из его нижних горизонтов прибойные волны вымывают и множество домонгольских изделий, указывающих на непрерывное существование поселения с рубежа Х–ХI вв. Особый всплеск жизни датируется концом XI – началом XII в. Близ городища исследованы два могильника; на их материалах А. П. Моця показал, что к 1116 г. там уже существовал крупный поселенческий центр. Не исключено, что первая переселенческая волна связана с походом Владимира Мономаха против Всеслава зимой 1078 г., когда он «пожегъ землю и повоевав до Лукамля и до Логожьска, та на Дрьютьск воюя». Отсюда можно предположить, что Желни мог возникнуть на кочевническом пути в начале половецкого натиска, а в 1116 г. Ярополк пополнял город выходцами из того же Друцка и обновлял его укрепления (ПСРЛ. Т. I. С. 248, 290, 291; Т. II. С. 183; Моця , 1983. С. 82–84; Моргунов , 1996. С. 122–125).

К посульскому рубежу примыкало располагавшееся на надпойменном всхолмлении левого берега Днепра и исследованное М. П. Кучерой городище у с. Ве-ремеевка. Площадка округлых очертаний (0,3 га) была защищена двухсрубной стеной и рвом глубиной 4 м. Городище сопровождалось селищем (25 га) и грунтовым могильником. По мнению исследователя, укрепления были построены в конце Х в. и перестраивалась на рубеже ХI–ХII вв. Между тем следов сырцовой кладки там нет, под валом прослежены напластования открытого поселения рубежа X–XI вв., когда на Левобережье не строили «круглых» крепостей. Более того, в клетях первого строительного периода встречалась и более поздняя керамика. Сохранив безупречную относительную хронологию М. П. Кучеры, более реальным представляется датировать создание крепости рубежом ХI–ХII вв. Это объяснит авторское наблюдение о преобладании на огромном селище керамики рубежа Х–ХI вв., а на небольшом городище – материалов ХII–ХIII вв. ( Кучера , 1962. Моргунов , 1996. С. 128–131).

Таковы наблюдения о фортифицировании посульского рубежа, но в литературе лучше освещена защитная роль инициированных Мономахом степных походов. Третьим оборонительным фактором стало приграничное расселение торков, которое продвигалось более или менее синхронно со строительством крепостей. «Переяславские торки» упомянуты в ПВЛ под 1080 г., а в 1096 г. они помогли Мономаху уничтожить посольство ханов Итларя и Китана. То гда Посулье отделялось от метрополии необжитым пространством маловодного и слабозасоленного поречья Супоя. В 1078 г. после битвы на р. Сожице черниговские князья‑изгои беспрепятственно провели половцев через этот лишь номинально переяславский район в Чернигов. Владимир Мономах вспоминал, что около 1085 г. по дороге из Переяславля за Супой внезапно встретил 8‑тысячный половецкий отряд. В 1086 г. степняки через эти земли приходили к Белой Веже, в 1087 г. – к Варину (ПСРЛ. Т. I. С. 248, 249).

Постепенно эта поселенческая лакуна заселялась выходившими из степей «своими погаными» (т. е. некрещеными), что способствовало прекращению непредсказуемых вторжений и налаживанию прочной связи между поречьем Сулы и Переяславлем. Не менее существенной была потребность Руси в легких кавалерийских контингентах, которые тактикой боя и качеством вооружения были сопоставимы с половецкими. Это был обоюдовыгодный симбиоз:

за службу торки обретали безопасность для семей и имущества в их «городах»: упоминание под 1125 г. посупойских Баруча и Бронь Княжа фиксирует существование их стабильной территории с крепостями‑убежищами. Городища этого типа отличает наличие эскарпов и руин многорядных линий напольных и концентрических укреплений: для русского градостроительства этого времени они не характерны. Они отражали давние фортификационные традиции, присущие той части кочевого мира, которая по пути в Европу оседала на землю и начинала ограждать свои поселения ( Моргунов , 2006).

На Верхней Суле элементом подобных укреплений наделено городище лет. Вьяханя: крепостные стены и болотистое окружение останца позволяют отнести памятник к двухрядно‑концентрическим укреплениям с резервом площади между детинцем и берегами острова. Название крепости имеет тюркское происхождение, поэтому в источниках множественны варианты неясного для земледельцев именования: Вьяхань, Вьехань, Бьяхань, Бьехань и т. д. ( Моргунов , 1982). К несколько более позднему времени относится торческий среднесульский массив между летописными городами Синец, Кснятин и Лохвица ( Моргунов , 1988. С. 202, 203). На Нижней Суле эскарпом с валом наделено размещенное рядом с Римовым городище Городок: это могла быть укрепленная усадьба торческого князька. В летописном Снепороде есть технически не оправданная подрезка крутого берегового склона мощным эскарпом с широкой площадкой, не характерная для северян или змиевых валов. При реконструкциях укреплений рубежа XI–XII вв. и середины XII в. там во внутренних полых клетях делали столбовые стены. Встречены и одноэтажные жилые постройки с очагами. На памятнике обнаружено и множество металлических изделий и керамики степных типов. Все кочевнические артефакты отложились только на посаде: начиная с конца XI в. они довольно равномерно распределялись по всей хронологической шкале существования памятника ( Моргунов , 2012. С. 135–140, 166–169).

Из с. Клепачи (лет. Кляпец?) происходит материал позднекочевнического захоронения с конем и всадником, а также серебряная проволочная сережка с напускной усеченной биконической бусиной и стремя с широкой овальной подножкой ( Супруненко , 2000. С. 211–214). В г. Лубны находили свойственные кочевникам лазуритовые привески и бусы. Там же в уроч. Лысая Гора исследованы два позднекочевнических погребения с конями ( Ляскоронский , 1903. С. 102; Супруненко , 2000. С. 219–227).

Среди подъемного материала городища летописного г. Желни найдена костяная пластинка с чешуйчатым узором, характерным для носителей аскизской культуры Южной Сибири. Из раскопок Воиня происходит множество обломков котлов из листовой меди, а среди остеологического материала – необычно высокий процент костей овец ( Довженок и др. , 1966. С. 86, 100. Табл. XII, 3). Найденный там фрагмент салтовского красноглиняного кувшина напоминает о выводе из Шаруканя дочери ясского князя со свитой. В тыловой части нижнесульской крепостной цепочки встречены впускные кочевнические погребения XI–XII вв. у сел. Круподеренцы и Старый Иржавец ( Моця , 1990. С. 19, 20).

Как мы убедились, размещение крепостных сооружений на посульском рубеже было крайне неравномерным, что соответствовало распространению древних лесов.

Протяженность степного нижнесульского участка с учетом береговых изгибов насчитывает 90–100 км. Во второй половине XI в. на каждую из пяти известных крепостей в среднем приходилось около 20 км высокого плато, а с учетом бродов и взаимной сигнализации эта цепочка могла контролировать степные передвижения на сорок километров вглубь засульской низины. За исключением Желни (?), позже летописные города там не создавали.

Ландшафты среднесульского участка отличала широкая полоса прибрежных лесов, где лет. Кснятин закрывал часть степного просвета с бродом, открывавшим путь к городам по р. Удай. На верхнем течении реки во второй половине XI в. половецкие вторжения источниками не зафиксированы. Не исключено, что создание Выря, Вьяханя и Зартыя было связано с защитой путей к Курску и далее на север к ростово‑суздальскому анклаву Переяславской земли. Всего же во второй половине XI в. по берегам Сулы и Терна была построена цепочка как минимум из восьми крепостей, что соответствует представлению об оборонительной линии.

В конце XI – начале XII в. оборонительное содержание степного порубежья сильно изменилось.

На Нижней Суле и прилегавшем к ней течении Днепра уже существовали все 12 домонгольских крепостей. В среднем на каждую из размещенных вдоль береговой линии приходилось по 10–11 км степного рубежа. Существенно появление там небольших укреплений, которые считают пригодными лишь для дозора. Особенности тактики степняков, относительно редко применявших осады, позволяют в этом усомниться. По сведениям современника, Галла Анонима, перед внедрением в оседлые земли половцы дробились на мелкие отряды. Крымские татары в начале XVII в. также делили войско на группы по 300–350 сабель ( Галл Аноним , 1961. С. 81; Боплан , 1990. С. 59, 62). Поэтому даже небольшие форпосты могли отбиваться от них, ожидая помощи от соседей.

На степень безопасности степного участка указывает то, что удары степняков по нему не фиксировались вплоть до 1168 и 1187 гг., когда князья воевали с половцами у летописного Снепорода, и только в 1179 г. кочевники сожгли летописный Лукомль. Тем не менее современники, видимо, считали этот участок хорошо защищенным, коль укрепления Римова не обновляли около века (ПСРЛ. Т. II. С. 538–540, 613, 653; Моргунов , 2012. С. 15). Начало XII в. – значимый этап в жизни Нижнего Посулья: размеры сопровождавших крепости селищ достигли площадей обширных открытых поселений эпохи Владимира Святославича и начали превышать их. Это свидетельство того, что на границе с кочевым миром установилась стабильность и относительная безопасность жизни населения. Кроме того, к 1111 г. Русь обладала укрепленными базами на реках Хороле и Голтве: набеги не остановили освоения земель, лежавших за Сулой.

Произошедшие в 1085, 1092 и 1107 гг. нападения степняков на Прилук, Кснятин и Лубен, а также возведение Синца показывают, что защищенность Нижнего Посулья привела к перемещению половецких путей на среднее течение реки. Несмотря на то, что усиление обороны среднесульского порубежья продолжалось и позже, в 1113 г. степняки появились у Выря, т. е. им пришлось освоить самый северный и наименее защищенный водораздельный путь, начинавшийся близ Гочева. Укрепление этих «ворот Руси» позже продолжили чер-нигово‑северские князья.

К моменту смерти Владимира Мономаха на переяславском течении Сулы и ее притоков, между Роменом и Воинем функционировало 23 крепостных сооружения, что составляет около 65 % от всех известных домонгольских укреплений. С ними связано дальнейшее развитие оборонительной системы: Клепачи, Полкостень, Городок у Римова, Веремеевка, а также кочевавшие в тыловой зоне выходцы из степей прикрывали коммуникационные линии, связывавшие приграничье с метрополией. Таким образом, былая оборонительная линия уже в это время начала обращаться в реальную глубоко эшелонированную границу.

Множество оборонительных явлений возникло благодаря защитной деятельности Владимира Мономаха. Археологически с ним связано начало возведения на Левобережье крепостей округлых и полукруглых в плане очертаний, закрепивших преобладание искусственных преград над естественными. Они были частично или вовсе не связаны с рельефом местности, что позволяло укреплять лишенные удобного рельефа равнины. Их экономичный при строительстве минимальный периметр при осаде позволял оптимально распределять защитников по стенам. С «круглыми» крепостями связывают применение двухсрубного стенового строя из взаимосвязанных внешних засыпных городней и внутренних полых жилых или хозяйственных клетей, на века закрепившихся в русской фортификации. По площадям такие городища укладываются в компактные группы с четкими промежутками. Это указывает на стандартизацию их размерных вариантов и строительство по заранее намеченному плану с заданными оборонительными требованиями и, вероятно, социальной нагрузкой ( Моргунов , 1986; 2009. С. 22–24, 50).

Список литературы Сложение посульского рубежа Переяславской земли

- Боплан Пльом Левассер де, 1990. Опис Украiни/Под. ред. В. А. Смолия. Київ: Наукова думка. 252 с.

- Галл Аноним, 1961. Xроника и деяния князей или правителей польских/Отв. ред. В. Д. Королюк. М.: Изд-во АН СССР. 172 с.

- Голубовский П. В., 1884. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. История южно-русских степей IX-XIII вв. Киев: Унив. тип. И. И. Завадского. 254 с.

- Довженок В. И., 1968. Сторожевые города на юге Киевской Руси//Славяне и Русь/Под ред. Е. И. Крупнова. М.: Наука. С. 37-45.

- Довженок В. Й., Гончаров В. К., Юра Р. О., 1966. Древньоруське мiсто Воїнь/Под ред. Д. И. Блифельда. Київ: Наукова думка. 146 с.

- Зайцев А. К., 1975. Черниговское княжество//Древнерусские княжества X-XIII вв./Под ред. А. Г. Бескровного. М.: Наука. С. 57-117.

- Звагельский В. Б., 2014. О локализации летописного Римова//Международный журнал экспериментального образования. Киев. Вып. 1. С. 61-65.

- Коринный Н. Н., 1992. Переяславская земля, X -первая половина XIII века/Отв. ред. Ф. П. Шевченко. Киев.: Наукова думка. 311 с.

- Кучера М. П., 1962. Древньоруське городище в хут. Миклашевському//Археологiя. Вип. XIV. С. 89-108.

- Кучера М. П., 1964. Древньорускi городища бiля хутора Кизивер//Археологiя. Вип. XVI. С. 103-118.

- Ляскоронский В. Г., 1901. Городища, курганы и длинные (змиевые) валы в бассейне р. Сулы//Тр. XI АС в Киеве. Т. 1. М.: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля. С. 404-457.

- Ляскоронский В. Г., 1903. История Переяславльской земли с древнейших времен до половины XIII в. 2-е изд. Киев: Тип. И. И. Чоколова. 422 с.

- Моргунов Ю. Ю, 1982. Летописный город Вьяхань//СА. № 2. С. 237-245.

- Моргунов Ю. Ю., 1986. Круглые городища Левобережья Днепра//СА. № 2. С. 110-121.

- Моргунов Ю. Ю., 1988. Древнерусские городища в окрестностях летописного города Лохвицы//СА. № 2. С. 194-205.

- Моргунов Ю. Ю., 1989. К изучению летописного города Римова//СА. № 1. С. 206-217.

- Моргунов Ю. Ю., 1991. Летописньй город Кснятин и его некрополь на Суле//КСИА. Вып. 205. С. 38-44.

- Моргунов Ю. Ю., 1996. Древнерусские памятники поречья Сулы. Курск: Курский гос. обл. музей археологии. 160 с. (Материалы и исследования по археологии Днепровского Левобережья; вып. 2).

- Моргунов Ю. Ю., 2006. Городища кочевников приграничья Южной Руси//Археология Юго-Восточной Руси: Мат-лы IV науч. конф./Под ред. Н. А. Макарова. Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина. С. 159-172.

- Моргунов Ю. Ю., 2009. Древо-земляные укрепления Южной Руси X-XIII вв./Отв. ред. Н. В. Лопатин. М.: Наука. 302 с.

- Моргунов Ю. Ю., 2012. Летописный город Снепород и его округа X-XIII вв./Отв. ред. А. В. Чернецов. СПб.: Изд-во филологического факультета СПбГУ 252 с.

- Моргунов Ю. Ю, 2014. К локализации летописного города Горошина//КСИА. Вып. 236. С. 139-142.

- Моця А. П., 1983. Сведения об этническом составе летописного Желни по данным могильника//Древнерусское государство и славяне: материалы симпозиума/Под ред. Л. Д. Поболя. Минск: Наука и техника. С. 82-84.

- Моця А. П., 1990. Погребальные памятники южнорусских земель. Киев: Наукова Думка. 288 с.

- Назаренко А. В., 2003. Западноевропейские источники//Древняя Русь в свете зарубежных источников/Под ред. Е. А. Мельниковой. М.: Логос. С. 259-407.

- Приймак В. В., 1990. Давньоруське мiсто Вир i його округа//Питання археологiї Сумщини: матерiали науково-практичної конференцiї «Проблеми вивчення i охорони пам'яток археологiї Сумщини»/Отв. ред. В. С. Терентьев. Суми. С. 104-108.

- ПСРЛ. Т. I: Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку/Под ред. Е. Ф. Карского. М.: Языки славянской культуры, 2001. 489 с.

- ПСРЛ. Т. II: Ипатьевская летопись/Под ред. А. А. Шахматова. Изд. 2-е. М.: Языки славянской культуры, 2001. 938 с.

- ПСРЛ. Т. VII: Летопись по Воскресенскому списку. СПб.: Изд. Археографической комиссии, 1856. 345 с.

- ПСРЛ. Т. IX: Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновской летописью. СПб.: Изд. Археографической комиссии, 1862. 256 с.

- Список русских городов дальних и ближних//ПСРЛ. Т. III: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов/Под ред. А. Н. Насонова. М.: Языки славянской культуры, 2000. С. 475-477.

- Супруненко О. Б., 2000. Археологiя в дiяльностi першого приватного музею України. Лубенський музей К. М. Скаржинської/Под ред. П. П. Толочко. Київ; Полтава: Археологiя. 391 с.

- Супруненко О. Б., 2012. Археологiчнi спостереження за днопоглибленням у заплавi Сули навпроти Лубен//Полтавський краєзнавчий музей: збiрник наукових статей. Вип. 7. Полтава: Дивiсвiт. С. 131-182.

- Сухобоков О. В., 1988. Исследование древнерусских городищ на Сейме//Историко-археологический семинар «Чернигов и его округа в IX-XIV вв.»: Тез. докл. Чернигов: Десна. С. 30-32.