Генетическая природа устойчивости отечественных сортов льна-долгунца к возбудителю ржавчины Melampsora lini (Pers.) Lev

Автор: Кутузова С.Н.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Статья в выпуске: 5 т.47, 2012 года.

Бесплатный доступ

Устойчивость сорта к болезням может быть важнее его высокой продуктивности, так как иногда именно поражение патогенами становится лимитирующим фактором в возделывании культуры. Первые относительно устойчивые к ржавчине отечественные сорта льна-долгунца обладали полигенной устойчивостью и длительно сохраняли это качество. По мере их распространения поражение посевов снижалось и к 1998 году прекратилось. С 1990 года стали возделываться сорта с олигогенной устойчивостью, которая может быть недолговечной. В настоящее время они занимают более 80 % посевных площадей, что может быть опасным для льноводства, если бесконтрольно использовать эффективные гены устойчивости. Для создания сортов с наиболее надежной защитой от патогена — эффективными доминантными генами на фоне полигенной устойчивости предлагается использовать доноры, созданные во Всероссийском НИИ растениеводства (ВИР) и совмещающие оба типа устойчивости.

Лен-долгунец, сорта, гены устойчивости к ржавчине, олигогенная устойчивость, полигенная устойчивость, доноры устойчивости

Короткий адрес: https://sciup.org/142133348

IDR: 142133348 | УДК: 633.521:631.524.86:577.2

Текст научной статьи Генетическая природа устойчивости отечественных сортов льна-долгунца к возбудителю ржавчины Melampsora lini (Pers.) Lev

Селекция сорта на устойчивость к болезням очень часто бывает важнее селекции на продуктивность, так как болезнь иногда становится лимитирующим фактором в возделывании культуры. Не случайно Н.И. Вавилов свою первую крупную научную работу посвятил именно иммунитету к инфекционным заболеваниям (1) и уделял большое внимание этой проблеме до последних дней. Анализ устойчивости к патогенам у огромного количества сортов хлебных злаков и других культур позволил ему впервые сформулировать теоретические основы селекции культурных растений на иммунитет к паразитическим организмам (2). Это учение послужило основой дальнейшего развития науки об иммунитете.

Ржавчина льна — заболевание, вызываемое грибом Melampsora lini (Pers.) Lev. Оно широко известно во всем мире и периодически распространяется на посевах до уровня эпифитотии, вызывая огромные потери (3-6). Защита льна от этого заболевания основана на применении сортов с одним или несколькими доминантными генами расоспецифической устойчивости, обеспечивающими полную невосприимчивость к одним расам гриба и восприимчивость к другим. Сейчас известно 34 гена с неодинаковой эффективностью в разных регионах мира (7, 8). Недостаток такой устойчивости — возможность ее преодоления патогеном в результате изменения расового состава популяции гриба, что многократно происходило в мировой истории льноводства (6, 9-11). Это приводит к сокращению запаса эффективных генов устойчивости, как уже наблюдалось в Южной Америке, где устойчивость к 1975 году контролировалась только двумя генами — P 4 и M 6 (11). Об использовании у льна более долговечной полигенной (горизонтальной) устойчивости к болезням, широко применяемой в селекции зерновых культур, в мировой научной литературе не сообщается.

В нашей стране ржавчина на посевах льна известна с 1885 года, но особенно сильное распространение болезнь получила в начале XX века (12), далее ее описывали как широко распространенное заболевание по всей зоне льноводства. Сильные эпифитотии зарегистрировали в 1924-1927 (13), 19341935 (14), 1959-1960 (15), 1966-1967 годах (16). В 1977 году болезнь была широко распространена в Кировской и Пермской областях, по всей Украине, Центральной России и Сибири (17). За период с 1977 по 1980 год поражение льна наблюдали в Волго-Вятском регионе и на Украине, где сохранялась теплая влажная погода во второй половине лета (17). В последующие годы заболевание ежегодно отмечалось в ряде областей, но не имело характера эпифитотий (18, 19). К 1984 году болезнь поражала посевы только на 1-2 % площадей. В 1998 году ржавчину в посевах льна больше не регистрировали (20).

Поражение ржавчиной сокращалось пропорционально расширению посевов устойчивых к болезни сортов льна. Так, в середине 1960-х годов, когда средневосприимчивые и устойчивые сорта занимали 15-18 % площадей, ржавчина сильно поражала 85 % посевов (20). Снижение продуктивности семян при этом составляло от 92-94 % до полной потери. Урожайность волокна уменьшалась в 2-3 раза, его качество — на 3-9 номеров (21). К 1984 году устойчивые сорта высевались на 94 % площадей, 19 из 24 районированных сортов были относительно устойчивы к ржавчине и болезнь наблюдалась на 1-2 % посевов. Исключение составила Томская область, где было поражено 85,2 % площадей, засеянных восприимчивым сортом Томский 10. В 1998 году из 31 сорта льна, включенного в Государственный реестр селекционных достижений, 19 имели среднюю устойчивость, 10 были высокоустойчивыми, то есть 95,2 % площадей занимали устойчивые сорта (20). По данным, опубликованным в 2010 году (22), под высокоустойчивыми сортами находится более 80 % площадей. Однако мировой опыт свидетельствует о том, что ситуация, когда болезнь считается преодоленной, может быть временной и очень опасной.

Изучение характера устойчивости к ржавчине у отечественных сортов льна с помощью многоступенчатой оценки (23) показало, что относительно устойчивые сорта, высеваемые в 1960-1980-е годы, были защищены полигенной (горизонтальной) устойчивостью и ни один из них не имел сколько-нибудь эффективных доминантных генов (вертикальная устойчивость). Это удалось установить при малой инфекционной нагрузке с использованием 50 клонов патогена (24). Устойчивость выражалась в удлинении инкубационного периода, уменьшении величины и числа пустул, урожая и жизнеспособности спор, а также в более раннем переходе в те-лейтостадию, что уменьшает число уредогенераций. Все эти механизмы снижают скорость распространения гриба и вероятность возникновения эпифитотий. Такой тип устойчивости контролируется большим числом малых генов, имеющих по отдельности слабое фенотипическое проявление и действующих на разных этапах развития растения. Известно, что подобная устойчивость тем более эффективна, чем шире распространена и чем сильнее эпифитотия, она мало зависит от расового состава популяции гриба. У сортов Оршанский 2 и его производного ВНИИЛ 11 наряду с полигенной была обнаружена возрастная устойчивость, при которой после начала цветения заражение уредоспорами гриба не происходит, что также снижает риск развития эпифитотий. Суммарное действие всех имеющихся механизмов устойчивости обеспечивало ряду районированных в 1980-е годы сортов (К-6, Оршанский 2, Вперед, Оршанский 72, Прогресс и др.) довольно высокую горизонтальную устойчивость (24).

Сорта, обладающие полигенной устойчивостью, были созданы методом индивидуального отбора из гибридных популяций на провокационных и инфекционных фонах и в годы естественных эпифитотий. В качест- ве источника устойчивости служил сорт Л-1120, районированный в 1951 году. Всего с участием указанного сорта и его производных получено 37 сортов (в том числе 10 в настоящее время находятся в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию). Они генетически однородны по устойчивости к ржавчине, что могло бы способствовать возникновению эпифитотий. Однако, как было показано (24, 21), устойчивость сорта Л-1120 обусловлена полимерными генами и довольно эффективной возрастной устойчивостью. Эти механизмы способствовали сохранению относительной устойчивости до настоящего времени, то есть уже в течение 60 лет.

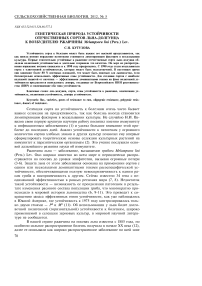

Первый селекционный сорт с эффективной вертикальной устойчивостью Томский 16 был районирован в 1990 году. К 1998 году высокой олигогенной устойчивостью обладали 10 сортов из 31, находящегося в Государственном реестре селекционных достижений, или 32 %, к 2010 году их было уже 56 % (табл. 1).

1. Распределение районированных сортов льна-долгунца (от общего числа, %) по типам устойчивости к Melampsora lini (Pers.) Lev. при тестировании на искусственном инфекционном фоне (г. Санкт-Петербург—Пушкин, 19632010 годы)

|

Тип устойчивости |

Год включения в Государственный реестр селекционных достижений |

|||||

|

1963 |

1973 |

1983 |

1993 |

2003 |

2010 |

|

|

Олигогенная |

0 |

0 |

0 |

14,3 |

35,5 |

56,1 |

|

Полигонная |

5,0 |

23,8 |

33,3 |

46,4 |

41,9 |

29,3 |

|

Восприимчивые |

95,0 |

76,2 |

66,7 |

39,3 |

22,6 |

14,6 |

|

Всего сортов |

20 |

21 |

24 |

28 |

31 |

41 |

Если проследить динамику изменения устойчивости к ржавчине у районированных сортов льна-долгунца с 1960-х годов до настоящего времени, то окажется, что устойчивость повышалась сначала за счет полимерных генов, а начиная с 1990-х годов — за счет доминантных генов устойчивости. При этом в последние годы стала сокращаться доля среднеустойчивых сортов, защищенных полигенной устойчивостью, и резко возрастать доля сортов с олигогенной устойчивостью, тогда как число восприимчивых сортов неуклонно уменьшалось.

Быстрый рост числа сортов с олигогенной устойчивостью может быть весьма опасен, если использовать эффективные гены без учета территориального размещения сортов. Из мирового опыта использования R -генов в селекции зерновых культур известно, что чем более эффективен ген устойчивости, тем менее он должен быть распространен в посевах культуры (25).

Бесконтрольное включение в разные сорта одного и того же гена или набора из малого числа различных генов обеспечит полную устойчивость сортов, которая способна спровоцировать появление в популяции гриба супервирулентных рас и со временем вызвать новые эпифитотии. Сорта с моногенной устойчивостью очень редко бывают стабильными (как правило, она довольно быстро преодолевается патогеном). Подобный неудачный опыт известен на льне и в нашей стране. К 1935-1936 годам в селекционных учреждениях были выведены и затем районированы 9 сортов льна-долгунца с полной устойчивостью к ржавчине — 1288/12, Прядильщик, Светоч, Победитель и др., которые сохраняли это свойство в течение 7-10 лет (26). Однако к 1943-1945 годам они стали поражаться очень сильно, часто сильнее старых неустойчивых сортов (10). Причиной, по мнению ряда авторов, послужило усиление агрессивности патогена в результате изменения его расового состава (27, 28).

Отметим, что не известно ни число, ни оригинальность генов, защищающих современные устойчивые сорта, включенные в Государственный реестр селекционных достижений. К сожалению, в характеристике сорта при включении в реестр не указывается, сколько и какие гены или какие доноры генов были использованы при его создании, поэтому спокойная эпидемиологическая обстановка в отношении ржавчины льна, устойчивость к которой в течение нескольких десятилетий успешно контролировалась полигенно, может быть нарушена. Для того чтобы этого не случилось, необходимо применить подходы, позволяющие сохранять эффективность генов устойчивости более длительный срок и получать сорта со стабильной устойчивостью, учитывая как мировой опыт селекции на этот признак, так и особенности развития патогена в местных условиях.

Для замедления приспособления патогенных грибов к новым устойчивым сортам существуют специальные программы создания конвергентных сортов, в каждый из которых включено несколько R -генов, защищающих сорт более надежно, чем один ген (29), и многолинейных сортов, состоящих из линий с разными генами. Установлено, что гены, расположенные раздельно, более эффективны, так как моделируют стабилизирующий отбор (30). Однако такие программы очень трудоемки, длительны и дороги. Используется также метод мозаичного размещения сортов, защищенных разными генами устойчивости (31). Это как бы «географический» эквивалент возделывания многолинейного сорта, однако значительно дешевле, так как не требует большого числа обязательных бек-кроссов и не привязывает селекционера на долгие годы к одному рекуррентному сорту (30). Поскольку главная задача селекции на иммунитет заключается не в полной ликвидации болезни, а в защите от эпифитотий, практикуется создание компонентных сортов, основанных на принципе гетерогенности составляющих сорт линий и применении их смесей, в которых 1 / з имеет специфическую устойчивость. Считается, что смесь из трех-четырех линий лучше и надежнее определяет стабильность затяжной устойчивости (32).

Наиболее эффективный и надежный метод селекции на устойчивость к болезням — создание сортов, сочетающих олигогенную и поли-генную устойчивость благодаря введению максимального числа малых генов наряду с главными генами. Сорт, иммунный к полевым расам патогена и одновременно устойчивый ко всем расам, считается лучшим средством защиты от эпифитотий. Решать подобную задачу очень трудно, поскольку у такого сорта невозможно оценить полигенную устойчивость (33).

Исследования показали, что у местных популяций ржавчинного гриба в условиях нашей страны стабильно низкая вирулентность (21, 34, 35). Патоген способен возобновляться только через ежегодный половой процесс, который снижает вирулентность популяции за счет увеличения гетерозиготности рас. В течение лета при репродукции уредоспор на посевах льна происходит стабилизирующий отбор, который также частично обусловливает гибель рас с широкой вирулентностью (34). Новые вирулентные расы, поражающие ранее устойчивые сорта, тем не менее появлялись (35, 36), и эта опасность сохраняется.

Для успешной селекции на устойчивость к ржавчине с применением любых методов, замедляющих приспособление патогена к сорту, требуется достаточный запас эффективных генов, источником которых служит мировой генофонд льна, сосредоточенный во Всероссийском НИИ растениеводства (ВИР) (37). Начало создания коллекции было положено в 1922 году Н.И. Вавиловым, который обследовал более 20 льносеющих стран мира и собрал более 560 оригинальных образцов льна (38). Сейчас в ней насчитывается 5795 образцов, в том числе 2225 — льна-долгунца.

Устойчивость к ржавчине у льна-долгунца встречается весьма редко. При первичной оценке 1,5 тыс. образцов, находящихся в коллекции ВИР в 1980 году, в результате скрининга и генетического изучения устойчивых образцов были выявлены доноры, обладающих оригинальными эффективными генами устойчивости — всего 0,6 % от числа изученных форм (39, 40). Значительная их часть — старинные русские кряжи из разных губерний России, поступившие в коллекцию одними из первых (41). Несколько доноров выделено среди зарубежных сортов льна-долгунца (42). Большое число эффективных генов устойчивости обнаружено у образцов масличного льна (43), проведена их идентификация (44).

С помощью серии насыщающих скрещиваний с использованием линий, имеющих высокоэффективные R -гены, создано 19 доноров устойчивости с комплексом важнейших хозяйственно ценных признаков (37, 45). Из них 11 доноров, для которых рекуррентным родителем служил сорт Оршанский 2, обладают оригинальными R -генами, эффективными против всех современных рас гриба, и горизонтальной устойчивостью, успешно переданной с помощью трех беккроссов (табл. 2).

2. Доноры устойчивости к Melampsora lini (Pers.) Lev., созданные на основе рекуррентного сорта льна-долгунца Оршанский 2 (л. 3-3) (45)

|

№ по каталогу ВИР | Донор |

| Материнская форма |

|Ген или локус |

|

|

к-7798 |

ВИР-1 |

F8BC3 л. 1-1 из Leona (к-6297 ) |

P 3 |

|

к-7799 |

ВИР-2 |

F8BC3 л. 5-1 из Bombay (к-4069) |

N или Q |

|

к-7800 |

ВИР-3 |

Г 6 ВС 4 Л. 10-1 из Ярославского кряжа к-759 (к-7704) |

R -ген |

|

к-7882 |

ВИР-6 |

F 8 BC 6 л. 3-1 из Псковского кряжа к-729 (к-7701) |

R -ген |

|

к-7883 |

ВИР-7 |

F § BC 6 л. 7-1 из Ярославского кряжа к-744 (к-7703) |

R -ген |

|

к-7884 |

ВИР-8 |

F 9 BC 6 H. 6-1 из Солецкого кряжа к-726 (к-7700) |

M |

|

к-7885 |

ВИР-9 |

F8BC3n. 4-1 из ГДС-3 к-5375 (к-7705) |

R -ген |

|

к-7910 |

ВИР-10 |

F7BC3 л. 3-1 из Псковского кряжа к-733 (к -7702) |

M или P |

|

к-8014 |

ВИР-11 |

F8BC5 л. 3-1 из Currong к-6608 (к-7706) |

N , P или K |

|

к-8399 |

ВИР-15 |

F9BC3 л. 3-1 из Svalof к-6658 (к-7707) |

R -ген |

|

к-8434 |

ВИР-16 |

F8BC3 л. 4 из Natasja к-7213 (к-7708) |

R -ген |

П р и м е ч а н и е. ВИР — Всероссийский НИИ растениеводства, л. — линия.

Эти доноры характеризуются высоким качеством волокна, хорошей семенной продуктивностью, устойчивостью к полеганию, некоторые относительно устойчивы к фузариозному увяданию. К их недостаткам по сравнению с современными сортами относится несколько пониженное содержание волокна, поэтому в селекционной работе такие формы следует включать в гибридизацию с высоковолокнистыми родителями (45).

С использованием доноров с фенотипом сорта Оршанский 2 можно осуществить самую надежную защиту от эпифитотий — ввести в сорт эффективные R -гены на фоне полигенной устойчивости. В случае потери эффективности R -геном на растениях будет наблюдаться хлороз и появятся очень мелкие уредопустулы, которые не закладывают телейтоспор (то есть растения остаются чистыми от поражения).

На основе сорта Призыв 81 создано 8 доноров устойчивости к ржавчине (табл. 3), характеризующихся раннеспелостью, хорошим качеством и высоким содержанием волокна, продуктивностью. Эти доноры могут нести те же или другие R -гены, поскольку каждая линия защищена двумя генами. Так, было установлено, что ВИР-15 и ВИР-13, созданные на основе общей родительской линии, имеющей два R -гена, защищены разными генами устойчивости. Доноры ВИР-16 и ВИР-14 также содержат разные R -гены.

Для переноса гена устойчивости к ржавчине в создающийся сорт от донора достаточно провести однократную гибридизацию с ним. Гибриды F1 следует обмолачивать индивидуально по растениям. Среди гибридных семей F2, выращенных в условиях жесткого инфекционного фона, нужно отбирать нерасщепляющиеся по устойчивости линии, которые после проверки устойчивости в следующем поколении могут быть использованы в любых селекционных программах, так как вероятность выщепле-ния восприимчивых особей невелика.

3. Доноры устойчивости к Melampsora lini (Pers.) Lev., созданные на основе рекуррентного сорта льна-долгунца Призыв 81 (45)

|

№ по каталогу ВИР |

Донор |

Комбинация скрещивания |

Ген или локус |

|

к-7880 |

ВИР-4 |

F 6 BC3 {к-7472 х л. 3-1 из Псковского кряжа к-729 (к-7701)} х л. 7 из к-7472 R -ген |

|

|

к-7881 |

ВИР-5 |

F6BC3 {к-7472 х л. 4-1 из ГДС-3 к-5375 (к-7705)} х л. 7 из к-7472 |

R -ген |

|

к-8382 |

ВИР-12 |

F 9 BC 3 {к-7472 х л. 3-1 из Псковского кряжа к-729 (к-7701)} х л. 7 к-7472 F15BC3 {к-7472 х Л. 2-1-1 из Svalof 60132 к-6658 ( к-7707)} х л. 7 к-7472 |

R -ген |

|

к-8383 |

ВИР-13 |

R- ген |

|

|

к-8394 |

ВИР-14 |

F5BC3 {к-7472 х Л. 4-1 из Natasja к-7213 (к-7708)} х л. 7 к-7472 |

Q |

|

к-8435 |

ВИР-17 |

F10BC3 {к-7472 х л. 3-1 из Currong к-6608 (к-7706)} х л. 7 к-7472 |

R- ген |

|

к-8436 |

ВИР-18 |

F10BC3 {к-7472 х л. 10-1 из Ярославского кряжа к-759 (к-7704)} х л. 7 к-7472 |

R- ген |

|

к-8561 |

ВИР-19 |

F7BC3 {к-7472 х л. 3-1 из Псковского кряжа к-733 (к-7702)} х л. 7 к-7472 |

M или P |

|

П р и м е ч |

а н и е. |

ВИР — Всероссийский НИИ растениеводства, л. — линия, к-7472 — сорт Призыв 81. |

|

Для введения полимерных генов устойчивости в генотип сорта-реципиента необходимо провести несколько непрерывных беккроссов с донором на основе сорта Оршанский 2, осуществляя в каждом поколении отбраковку восприимчивых растений до цветения и отбор по фенотипу. После последнего беккросса выполняют отбор нерасщепляющихся по устойчивости линий и их проверку по потомству (45).

Поиск источников и доноров устойчивости к ржавчине в условиях инфекционного фона проводился также во Всероссийском НИИ льна (ВНИИ льна, г. Торжок). Среди мирового генофонда льна выявлено значительное число образцов, обладающих разной степенью устойчивости (46). В результате простых и сложных скрещиваний созданы высокопродуктивные линии льна-долгунца, защищенные одним или двумя R -генами, эффективными против местной популяции гриба. В частности, получен генотип, имеющий два R -гена, один из которых предположительно контролирует возрастную устойчивость (47). Созданные во ВНИИ льна доноры обладают комплексом важнейших хозяйственных признаков, однако в большинстве своем защищены идентичным геном, унаследованным от сорта Успех, что необходимо учитывать при их использовании.

Обычно на выведение сорта льна-долгунца требуется 15-17 лет. Использование доноров генов устойчивости, представляющих собой полуфабрикат сорта, может сократить срок создания длительно сохраняющих устойчивость к ржавчине сортов льна в 2 раза. На основе коллекции льна ВИР создан исходный материал для осуществления любых селекционных программ, обеспечивающих надежную длительную устойчивость сортов к ржавчине.

Таким образом, устойчивость отечественных сортов льна-долгунца к ржавчине в 1980-1990-е годы была основана на полимерных генах и проявляла стабильность. По мере распространения этих сортов поражение посевов снижалось и к 1998 году прекратилось. Однако с 1990 года стали распространяться сорта с олигогенной устойчивостью, которая может быть недолговечной. В настоящее время они составляют 56 % сортов и занимают более 80 % площадей, что представляет потенциальную опасность для льноводства, если использовать эффективные гены устойчивости бесконтрольно. Для получения сортов с надежной защитой от патогена предлагается применять созданные во Всероссийском НИИ растениеводства (ВИР)

доноры, совмещающие оба типа устойчивости.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. В а в и л о в Н.И. Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям. Изв. Петровской сельскохозяйственной академии, 1918, вып. 1-4.

-

2. В а в и л о в Н.И. Учение об иммунитете растений к инфекционным заболеваниям. М.-Л., 1935.

-

3. F l o r H.H. Physiologic specialization of Melampsora lini on Linum usitatissimum L. J. Agric. Res., 1935, 51(9): 819-837.

-

4. F l o r H.H. Inheritance to reaction of rust in flax. J. Agric. Res., 1947, 74(9): 241-262.

-

5. P r a s a d a R. Studies in linseed rust Melampsora lini (Pers., Lev.) in India. Ind. J. Phyto-

pathol., 1948, 1: 1-18.

-

6. C h a m p i o n R., Ba b l o n B., M a n d u i t M.L., S a i d J . L r apparition d r une

-

7. I s l a m M.R., M a y o M.E. A compendium on host genes in flax conferring resistance to flax rust. Plant Breed., 1990, 104: 89-100.

-

8. К у т у з о в а С.Н. Генетика льна. В сб.: Генетика культурных растений. СПб, 1998: 6-52.

-

9. F l o r H.H. New physiological races of flax rust. J. Agric. Res., 1940, 60(5): 575-581.

-

10. 3 е м и т В . Э. Об иммунитете сортов льна-долгунца к ржавчине. Селекция и семеноводство, 1949, 9: 54-59.

-

11. W i c k s Z.V. A search for rust genes in related species. Flax Inst. of the US, Miinneapolis, 1975: 13-24.

-

12. Я ч е в с к и й А.А . Болезни растений. СПб, 1911.

-

13. 3 ы б и н а С.П . Опытная работа по изучению болезней льна в Нижегородской губернии в 1927-1928 годах. Л., 1929.

-

14. Я б л о н с к а я Е . Болезни льна в 1935 году. Главнейшие болезни и вредители сельскохозяйственных культур в СССР. Л., 1936: 344-361.

-

15. Н а у м о в а И.П. Ржавчина льна-долгунца. Методика территориального многолетнего прогноза болезней растений. Л., 1971: 64-65.

-

16. К р ы л о в а Т.В. О ржавчине льна. Лен и конопля, 1968, 2: 34.

-

17. В о р о н к о в а В.Г., К а р п у н и н а Ю.Т. Прогноз распространения болезней и вредителей льна. Лен и конопля, 1980, 2: 23.

-

18. Ш е р с т н ы х О.Н., П о д д у б н а я Л.Н . Прогноз распространения вредителей и болезней льна и конопли в 1983 году. Лен и конопля, 1983, 2: 31.

-

19. Ч у м а ч е н к о Н.Ф . Прогноз распространения вредителей и болезней на 1984 год. Лен и конопля, 1984, 2: 22-23.

-

20. К р ы л о в а Т.В. Устойчивые сорта — основа защиты льна-долгунца от ржавчины. Современные проблемы льноводства на Северо-Западе РФ. Псков, 2000: 28-29.

-

21. К р ы л о в а Т.В. Фитопатологические методы селекции льна-долгунца на устойчивость к болезням. Селекция, семеноводство, агротехника, экономика и первичная обработка льна-долгунца. Науч. тр. ВНИИЛ (Торжок), 2002, 30(1): 30-35.

-

22. П а в л о в а Л.Н. Этапы развития селекционной работы по льну-долгунцу: достижения и основные направления. В сб.: Научные достижения — льноводству. Тверь, 2010: 39-45.

-

23. К у т у з о в а С.Н. Выделение доноров устойчивости льна-долгунца к ржавчине. Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции (ВИР, Л.), 1979, 64(2): 59-65.

-

24. К у т у з о в а С.Н. Устойчивость районированных сортов льна к ржавчине. Лен и конопля, 1979, 2: 13-15.

-

25. Д ь я к о в Ю.Т. Тенденции в современной селекции растений и проблемы селекции на иммунитет. В сб.: Генетические основы болезнеустойчивости полевых культур. Рига, 1977: 3-7.

-

26. П о п о в а Т.Т. Вопросы методики выявления, создания и повышения болезнеустойчивости льна. Тр. ВНИИЛ (Калинин), 1958, 5: 47-67.

-

27. П о п о в а Т.Т. Болезни и вредители льна и меры борьбы с ними. В сб.: Лен-дол-гунец. М., 1957: 301-333.

-

28. К р е п к о в А.П. Наследование и изменчивость устойчивости льна-долгунца к ржавчине. Автореф. канд. дис. Л., 1977.

-

29. B o r l a u g N.E . New approach to the breeding of wheat varieties resistance to Puccinia graminis tritici. Phytopahology, 1953, 43(5): 467-472.

-

30. Д ь я к о в Ю.Т . Роль иммунитета в селекции растений. Природа, 1977, 8: 72-79.

-

31. K e y J.M . Systematic approach to race-specific disease resistance. Proc. Meet. Induced Mutations for Disease Resistance in Crop Plants (Novi Sad, Serbia, 1973). Vienna, 1974: 9-22.

-

32. К р и в ч е н к о В.И . Гетерогенность растений по устойчивости к инфекционным

болезням применительно к проблемам селекции. В сб.: Генетические ресурсы культурных растений. СПб, 2001: 326-327.

-

33. Д ь я к о в Ю.Т., О д и н ц о в а И.Г. Проблемы создания сортов, длительно сохраняющих устойчивость. Генетические основы селекции растений на иммунитет. М., 1973: 181-204.

-

34. К у т у з о в а С.Н. Развитие популяции ржавчины льна в Нечерноземной зоне СССР и ее вирулентность. Бюл. ВИР (Л.), 1985, вып. 154: 65-70.

-

35. К р ы л о в а Т.В. Вирулентность местных популяций возбудителя ржавчины льна-долгунца Сб. науч. тр. ВНИИЛ (Торжок) «Селекция, семеноводство, возделывание и первичная обработка льна-долгунца», 1994, 28-29: 47-56.

-

36. К р ы л о в а Т.В. Устойчивость сортов льна-долгунца к ржавчине. Селекция, семеноводство, агротехника, экономика и первичная обработка льна-долгунца. Науч. тр. ВНИИЛ (Торжок), 2002, 30(1): 39-44.

-

37. К у т у з о в а С.Н. Генетические основы длительной устойчивости сортов льна к ржавчине. Генетика, 1994, 30(10): 1363-1373.

-

38. В а в и л о в Н.И. Мировые ресурсы зерновых культур и льна. М.-Л., 1957.

-

39. К у т у з о в а С.Н. Генетический анализ устойчивости льна-долгунца к ржавчине Melampsora lini (Pers., Lev.). Генетика, 1978, 14(9): 1620-1624.

-

40. К у т у з о в а С.Н. Гены устойчивости к ржавчине для селекции льна-долгунца. Бюл. ВИР (Л.), 1981, вып. 115: 3-6.

-

41. Л е м е ш е в Н.К., А н а щ е н к о А.В., К у т у з о в а С.Н. Значение теории центров происхождения и мирового генофонда для селекции технических культур. Сб. науч. тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции ВИР «Генофонд сельскохозяйственных растений и его использование в современной селекции» (Л.), 1987, вып. 100: 95-104

-

42. Д а в и д я н Г.Г., Р ы к о в а Р.П., К у т у з о в а С.Н. Путь селекции льна-долгунца — синтез. Бюл. ВИР (Л.), 1981, вып. 117: 65-68.

-

43. К у т у з о в а С.Н., К у л и к о в а А.Е. Сорта — дифференциаторы ржавчины льна как доноры для селекции. Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции ВИР «Иммунитет культурных растений к болезням и вредителям» (Л.), 1985, вып. 92: 51-55.

-

44. К у т у з о в а С.Н., К у л и к о в а А.Е. Идентификация генов устойчивости у сортов международного набора дифференциаторов Melampsora lini (Pers., Lev.). Сб. науч. тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции ВИР «Растениеводство, генетика и селекция технических культур» (Л.), 1989, вып. 125: 65-69.

-

45. К у т у з о в а С.Н. Доноры устойчивости льна-долгунца к ржавчине. В сб.: Идентифицированный генофонд растений и селекция. СПб, 2005: 389-405.

-

46. Р о ж м и н а Т.А. Национальная коллекция русского льна и основные направления ее использования в селекции. Мат. Науч.-практ. конф. «Селекция льна-долгунца — важнейший фактор повышения конкурентоспособности продукции льноводства». Псков, 2005: 23-28.

-

47. Ж у ч е н к о А.А., Р о ж м и н а Т.А. и др. Эколого-генетические основы селекции льна-долгунца. Тверь, 2009.

nouvelle race de rouille attaquent les varietes de cultivees en France. Acad. Agric. France,

1978, 64(10): 827-832.

ГНУ Всероссийский НИИ растениеводства Поступила в редакцию им. Н.И. Вавилова Россельхозакадемии, 10 мая 2012 года