Южноприморские леса с северокорейскими флористическими элементами: география, происхождение, судьба

Автор: Урусов В.М., Варченко Л.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 12, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности распределения и состояние ценопопуляций «северокорейских» флористических элементов юга Приморья. Оценены перспективы естественного развития изолятов, возникновение которых на уровне макротермных субтропических видов обусловлено естественной динамикой климата.

Флора, виды: "северокорейцы", южноприморско-корейские, изоляты, оптимальные микроклиматы, судьба изолятов, низкая континентальность зоны экзотов

Короткий адрес: https://sciup.org/14082200

IDR: 14082200 | УДК: 581.5(571.63+519.1-19)

Текст научной статьи Южноприморские леса с северокорейскими флористическими элементами: география, происхождение, судьба

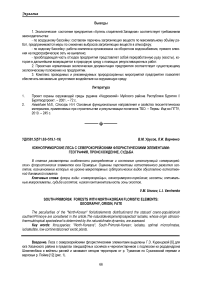

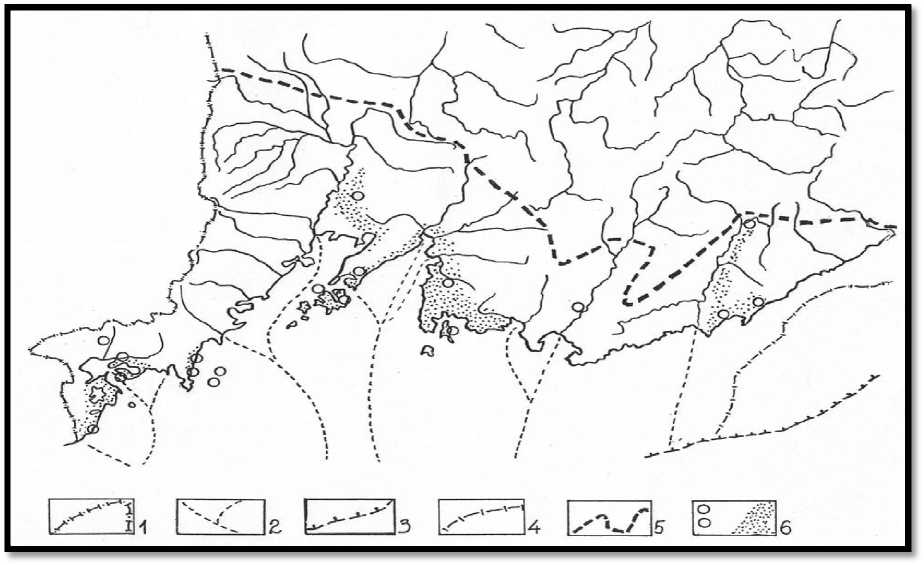

Введение. Леса с северокорейскими флористическими элементами выделены Г.Э. Куренцовой [6] для юга Хасанского района в пределах ландшафтных сосняков и чернопихтарников с подлеском из рододендрона Шлиппенбаха и вейгелы ранней и занимают сегодня территорию от р. Туманная по Сухановский перевал и верховья р. Пойма [12] (рис. 1).

Рис. 1. Ботанико-географические подпровинции юга Приморья (между 42 и 46º с.ш.): 1 – чернопихтарники и сосняки с северокорейскими флористическими элементами; 2 – лианово-грабовые чернопихтарники;

3 – сосново-широколиственные леса; 4 – приханкайские лесостепи, 5 – типичные кедровники. Обозначения границ: 1 – Россия; 2 – подпровинция; 3 – важнейшие районы; 4 – порядковые номера подпровинций; 5 – важнейшие микрорайоны субальпийской растительности в высокогорьях (А)

и в низкогорьях (Б)

Здесь всё ещё эдифицирующими являются в древостое Pinusdensiflora , Quercusdentata , Betulaschmid-tii ; в подлеске Rhododendronschlippenbachii, Lespedezacyrtolotrya, Weigelapraecox . И это при том, что собственно тяготеющие к Корейскому полуострову лесные формации пихты цельнолистной, сосны густоцветковой и в особенности дуба зубчатого выходят за административные границы Хасанского района, в основном оставаясь в пределах водосбора залива Петра Великого (зПВ). Причём, если чернопихтарники с кистецвет-ником вороньеглазым Brachybotrysparidiformis так или иначе маркируют лесные сообщества собственно Кореи, а также древнее простирание чернопихтарников, по крайней мере по среднее течение р. Сунгари, где они фрагментами уцелели [2], то формация дуба зубчатого обнимает всю Маньчжурию почти по её крайний север, а также Японию, включая о-ва Хоккайдо и Кюсю, огромную часть Восточного и Среднего Китая, наконец юг и юго-восток Приморья и о-в Кунашир в пределах России [8, 15]. А это уже не приморско-корейская, а южноприморско-японо-китайская подгруппа флоры, не относящаяся к теме данного сообщения.

Цель исследования. Зонируя разные по требованиям к теплу, увлажнению, сохранению субклимаксовых сообществ ценопопуляций экзотов - «северокорейцев», мы хотим вычленить территории, микро- и макрорайоны, где «северокорейские» виды оказались изолированными из-за непригодности для них современного климата больших территорий. Или найти причины антропогенного плана, исключившие смыкание «северокорейцев» даже в климатические оптимумы голоцена 6-8 тыс. л.н. Практическое значение - в выявлении, обозначении микро- и макрорайонов, пригодных для «сплошной» реинтродукции экзотов, а также перечня экотопов, где экзоты перспективны и за пределами их «родной» зоны.

Задачи исследования:

-

1. Выявление зоны, где «северокорейцев» вытеснил в убежища современный климат и где только редкие оптимальные сочетания микроклиматических условий обеспечат их нормальный рост.

-

2. Выявление районов, из которых экзотов вытеснил древний (или современный) человек.

-

3. Зонирование реинтродукции «северокорейцев».

Материал и методика . К северокорейским или приморско-корейским флористическим элементам мы относим южноприморско-корейские и отчасти южноприморско-корейско-японские географические подгруппы сосудистых растений, т.е. относим к «северокорейцам» и виды, чьи ареалы уходят на юг Корейского полуострова. Они составляют соответственно 3,5% (75 видов приморского-корейского распространения) и 1,8% (38 видов) флоры юга Сихотэ-Алиня вместе с адвентивными видами [8]. Или даже это будет 4,2 и 2,0% от 1760 аборигенных видов юга Приморья, по данным [14, с. 193]. Т.е. до 6% аборигенных сосудистых растений унаследованы флорой Приморья от общих с Кореей сообществ раннего плейстоцена.

Северокорейские флористические элементы можно разделить на фоновые в подобласти чернопих-тарников и сосняков с северокорейскими элементами (берёза Шмидта, рододендрон Шлиппенбаха, леспедеца плотнокистевая, вейгела ранняя, лилия поникающая, аралия материковая, аризема полуостровная здесь или кодоминируют и представлены не менее чем десятками особей на 1 га, или являются образовате-лями синузий и сообществ, и тогда мы имеем дело с «азалиевыми» железноберезняками, в древостоях которых свыше 100 особей берёзы Шмидта, в подлеске – тысячи кустов рододендрона Шлиппенбаха, в травяном покрове – тысячи или по крайней мере десятки растений ареземы и аралии материковой на 1 га) или встречающиеся достаточно редко, «штучно» на лесной массив. Или даже мы обнаруживали их на уровне уникумов. Разумеется, фактор динамики климата и его инверсии в горах, в частности в связи с экспозициями склонов, нам долгое время казался важнейшим в уцелевании экзотов и высокой плотности их популяций, но теперь накоплен материал о древнем, захватывающем иногда бóльшую часть голоцена разрушении сообществ пожарами, связанными с человеческой активностью (и не только земледельческой). В результате экзоты уцелевали в убежищах от огня на скалах берегов и хребтов и в переходных к высоким горам зонах верховий рек. Т.е. там, где пожары ослаблены равномерным увлажнением. Следовательно, в этом случае переходные территории потеряли экзоты только из-за человека. Красные книги, вернее, их точечные ареалы экзотов, иногда очень наглядно подтверждают этот факт.

С.В. Прокопенко [10] отнёс к южноприморско-корейским по крайней мере два вида клёнов: Acerpseu-dosieboldianum – практически едва выходящее за водосбор залива Петра Великого типично невысокое дерево нижнего древесного яруса; A. mandshuricum – дерево 1–2-й величины, входящее в верхние ярусы древостоя наших «кедровников» по всему югу Сихотэ-Алиня. К ним мы добавляем A. komarovii (подтаёжное дерево 3-й величины в заповеднике «Кедровая Падь», где иногда массово встречается, южной половины Восточно-Маньчжурских гор и тайги с субальпийскими подлесочными видами на северном склоне горы Криничная Шкотовского района выше 800–900 м над ур. м., а также A. microsieboldianum [4], найденный у нас только на о-ве Путятина, и довольно обычный в Корее байрачно-степной ценотип. Вместе с печёночницей азиатской южноприморско-корейские виды очерчивают как раннеплейстоценовое, так и относительно недавнее простирание подобласти чернопихтарников и сосняков с северокорейскими флористическими элементами с выходом на хр. Ливадийский.

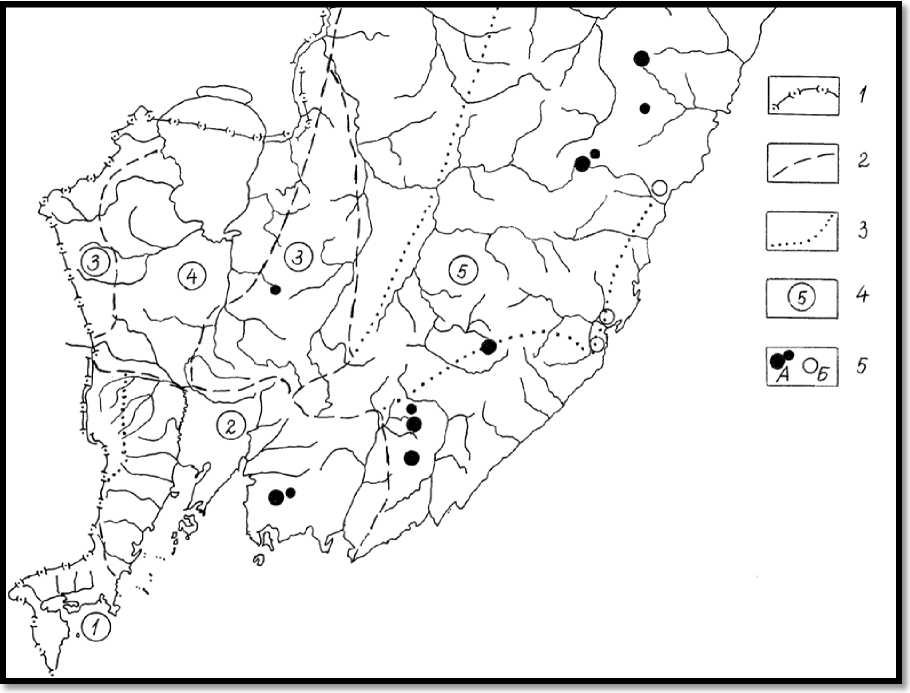

Обсуждение результатов исследования . К субтропическим или близким к ним видам этой (южнопри-морско-корейской) подгруппы отнесём по крайней мере алангиум платанолистный [6], карпезий крупноголовый, подокарпиумы маньчжурский Podocarpium mandshuricum и и Оульдхема P. oldchamii . C некоторой натяжкой отнесём сюда же вишню китайскую Prinsepiasinensi , плоскосемянник, отнесённый С.В. Прокопенко [10] к южноприморско-японо-китайским видам. Сюда же приходится отнести гибриды наших сосен с субтропической «чёрной» сосной Pinusthunbergiana (у сосны Тунбергасемена в разы крупней, чем у сосен обыкновенной и густоцветковой, смоляные каналы лежат в паренхиме листа) как в ареале P. densiflora , так и P . x funebris [13]. Интересны популяции карпезии, представленные немногими экземплярами к западу от о-ва Русский и в Михайловском и Ольгинском районах, а на северном склоне о-ва Русский (район «канал» – «Поспелова») – в пойме р. Екатериновка (Партизанский район) и р. Суворовка (верхнее течение р. Артёмовка) – как минимум тысячами экземпляров. И это связано не только с разной теплообеспеченностью урочищ в наше время. Теплообеспечен-ность сейчас выравнивается. В этой связи подчеркнём, что наиболее теплолюбивые «северокорейцы» флоры юга Приморья почти полностью исчерпываются водосборами зПВ и р. Киевка (рис. 2) и ареалами древнейших сельскохозяйственных культур Приморья [14, 16].

Рис. 2. Субтропические элементы – «северокорейцы» на юге Приморья (изолированные местопроизрастания): 1 – гибриды местных сосен с сосной Тунберга Pinusthunbergiana;

2 – алангиум платанолистный Alangium platanifolium; 3 – вишня (плоскосемянник) китайская Prinsepiasinensis; 4 – подокарпиум (десмодиум) маньчжурский Podocarpium manshuricum; 5 – подокарпиум Оульдхема P. oldchamii; 6 – карпезий крупноголовый Carpesium macrocephala; 7 – девичий виноград триострённый Partenocissustricuspidata

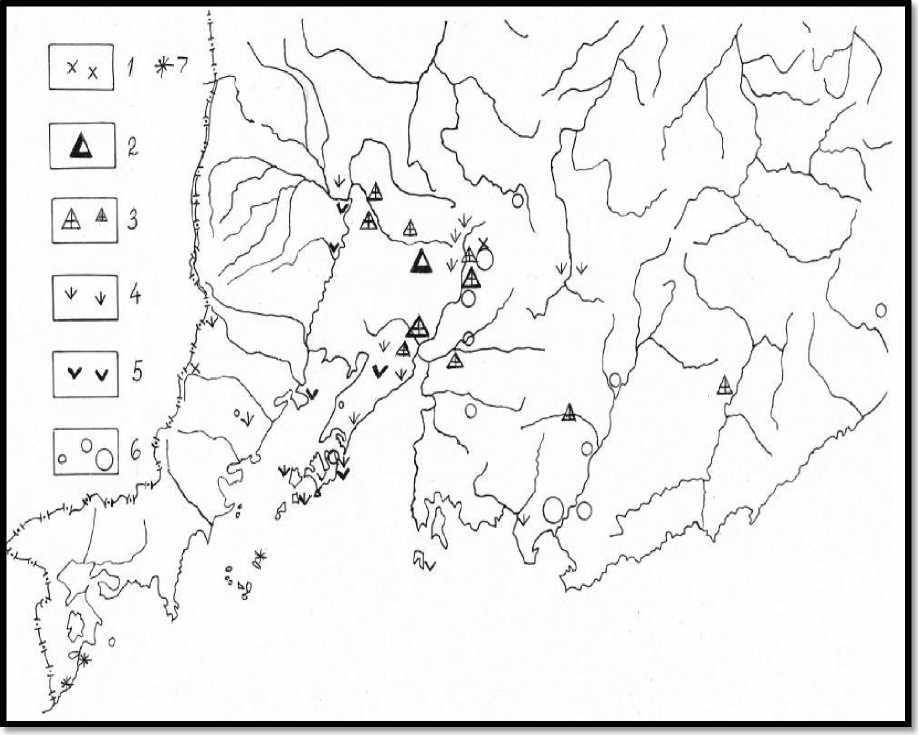

К ультранеморальным, т.е. более теплолюбивым, чем обычные дубравные виды, «северокорейцам» юга Приморья мы отнесли берёзу Шмидта, дуб чуждый Quercusaliena (только пос. Сухая Речка в Хасанском районе), ясени Зибольда Fraxinussieboldiana , узкокрылый F. stenopterus (эндем побережья зПВ), густой F. densata , клёны ложнозибольдов и микрозибольдов, кирказон маньчжурский Aristolochia manchuriensis (крупная лиана с пробковой корой), экзохорду пильчатолистную Exsochorda serratifolia (струноплодник, уцелевший в считанных пунктах отрогов Пограничного хребта в Ханкайском районе), рододендрон Шлипппенбаха, ви-шеньку низкую Microcerasushumilis , аризему японскую – теперь полуостровная Arisaemapeninsulae , печёночницу азиатскую, кислицу обратнотреугольную, аралию материковую, генезис которых неоднороден и несколько продвигает «северокорейцев» за 44º с.ш. в сторону Хакайской лесостепи (рис. 3). В этой микрогруппе мы имеем дело как с видами, приуроченными к оптимальным по микроклимату урочищам, – убежищам макротермного ценоэлемента, скорей всего в течение всего позднего плейстоцена или даже весь плейстоцен, так и эдификаторами экосистем юга Хасанского района, к дроблению сплошного ещё в климатическом оптимуме голоцена ареала которых привела человеческая активность тысячелетия назад, а также в эпоху средневековых государств, на юге Приморья завершившуюся в XIII в. в связи с монгольскими завоеваниями, но ещё и в XVI в. проявлявшуюся в виде эпизодических палов.

Рис. 3. Известные местопроизрастания приморско-корейских видов в Приморье: 1 – берёза Шмидта Betula schmidtii; 2 – дуб чуждый Quercusaliena; 3 – ясень узкокрылый Fraxinusstenopterus и его гибриды; 4 – ясень густой F. densata; 5 – клён ложнозибольдов Acerpseudosieboldianum; 6 – клён микрозибольдов A. microsieboldianum и его изоляты; 7 – кирказон маньчжурский Aristolochia manchuriensis; 8 – рододендрон Шлиппенбаха Rhododendron schlippenbachii и его изоляты; 9 – аризема полуостровная Arisaema peninsulae;

10 – аралия материковая Aralia continentalis; 11– печёночница азиатская Hepatica asiatica

Антропогенные влияния на леса большей части Хасанского и ряда соседних районов явно ослабли 450–350 лет назад – с конца XVI – начала XVII вв. До этого времени берёза железная в заповеднике «Кедровая Падь» поднималась до высоты 500 м над ур. м. и несколько выше не только на южных, но и на северных склонах. Интенсивные пожары XV–XVII веков – причина отсутствия высокоствольных хвойных лесов на большей части водосбора р. Партизанская (по данным 1867 г. [14]). Симптоматична и выраженность поколений тиса остроконечного в заповедниках «Кедровая Падь» и «Уссурийский» (возраст деревьев тиса примерно 1000, 800, 600 и 400 лет). Это связано не только с климатическими циклами, но и с антропогенными причинами (веками ослабления человеческой активности). В зоне побережье-акватория вовсе не с 1860 г. потеряно не менее 20 видов терио- и орнитофауны. И начали гибнуть многие водные экосистемы.

Что было в «Кедровой Пади» и в целом в южной половине Восточно-Маньчжурских гор 500 лет назад? Пожары и перенаселение. Вторичные леса с «маяками» хвойных и очень значительным участием железной берёзы ( Betula schmidtii ) даже на теневых склонах окраинных и центральных хребтов. Что было здесь 1000 лет назад? То же самое: частые пожары и формирование вторичных лесов вплоть до железноберезняков при уце-левании елово-широколиственных экосистем в наиболее сырых тальвегах. С XVI в. и в особенности с начала XVII в.– во вторичных железноберёзово-широколиственных лесах восстанавливается значительное участие и даже преобладание пихты цельнолистной Abiesholophylla , возраст самых мощных особей которой на шлейфе Сухореченского хребта достигает 550 лет при диаметре стволов на высоте груди до 2 м, высоте 50–55 м. Однако такие особи встречены только в верховьях р. Кедровая на траверзе гор Крестовая и Угловая.

Можно считать, что именно к началу XVII в. люди покинули бассейн р. Кедровая, а лесные пожары стали эпизодическими, случающимися, может быть, не чаще чем раз в столетие.

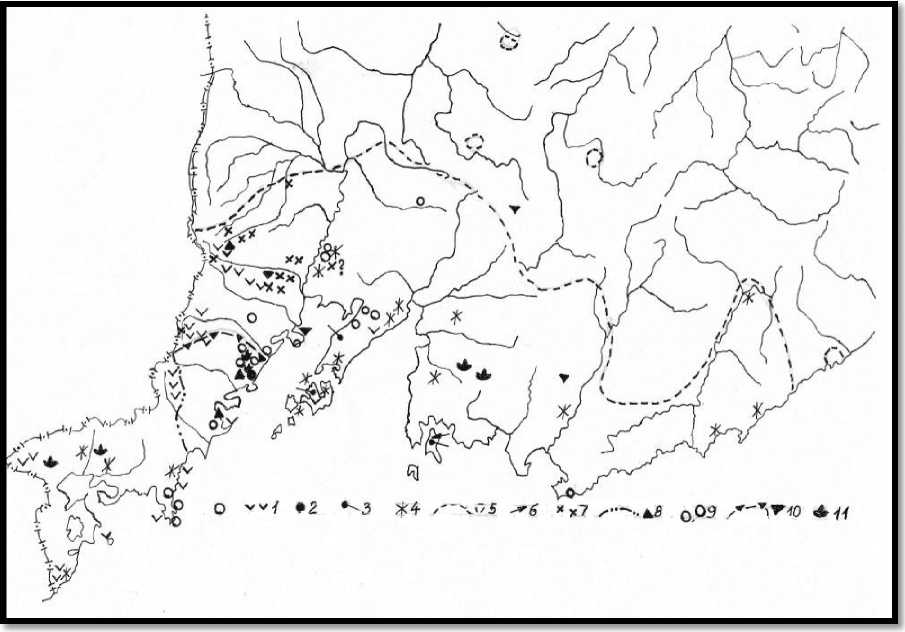

Неморальные «северокорейцы» в основном ограничены северным пределом произрастания ясеня горного, или носолистного Fraxinusrhynchophylla (рис. 4), или по крайней мере лилии поникающей Liliumcer- nuum, проходящей в сосняки Pinusxfunebrisна хр. Пограничный и даже обильной там на высоте несколько больше 600 м над ур. м.

Рис. 4. Палеосингамеон ясеня густого на юге Приморского края (до морской трансгрессии рубежа голоцена он был единым, непрерывным) и местонахождения типичных форм этого вида: 1 – граница России; 2 – палеорусла рек; 3 – древняя береговая линия; 4 – современная изобата 100 м (по данным Атласа Приморского края, 1998); 5 – северная граница распространения ясеня горного (носолистного);

6 – известные местонахождения типичных форм ясеня густого, в т.ч. по данным В.А. Недолужко [9], и примерный ареал его сингамеона

«Северокорейцы» во флоре юга Приморья не только заметны как экзоты на фоне типичных маньчжурских видов, но и принадлежат к разным растительным зонам и подзонам: 1) субтропической, явно угасающей и представленной считанными убежищами алангиума и макротермных двухвойных сосен в верховьях рек – только в урочищах с теплым микроклиматом: в верховьях рр. Барабашевка, Артёмовка, Комисса-ровка, где суммы активных температур инсолируемых склонов превышают 2600–2800º С (сплошное в подходящих местопроизрастаниях, например, южных склонов простирание таких экосистем нарушено по меньшей мере в первой половине плейстоцена, когда среднегодовые температуры превышали современные в 2 и более раз); 2) ультранеморальной, в которой ландшафтный характер эдифицирующих «северокорейцев» нарушен пожарами или иной человеческой деятельностью, или температурными минимумами рубежа голоцена и собственно голоцена (эта подзона в основном ограничена северным пределом Acerpseudosieboldiana и его крупных изолятов в Лазовском районе); 3) неморальной, в которой маркирующими видами являются Fraxinusrhynchophylla и Liliumcernuum , приуроченной к юго-востоку, югу и юго-западу Приморья в пределах как водосбора зПВ и Юго-Восточного Сихотэ-Алиня, так и юго-запада края от Хасана до Турьего Рога, без захода в настоящую равнинную лесостепь.

Г.Э. Куренцова [7] указывает Liliumcernuum для верхнего предела леса на некоторых вершинах хр. Ливадийский и для высоты около 600 м над ур. м. в заповеднике «Кедровая Падь». В.М. Урусов [11] достаточно многочисленные популяции вида отметил на верхнем пределе сосняков из Pinusxfunebris в верховьях р. Комиссаровка в пади Широкая (около 650 м над ур. м.), где особи вида были наиболее мощными из встреченных им в Приморье. Можно считать, что L. cernuum, представленная как в насаждениях Pinusdensifloraу моря на п-ве Гамова (о-в «Шляпа Наполеона» в бухте Теляковского), так и на песчаных косах и скалах островов и побережья зПВ и несколько восточней), так и в Восточно-Маньчжурских горах – почти исключительно в сообществах P. densifloraи P. xfunebrisи их дериватов – в более тёплые эпохи плейстоцена была рас- пространена по верховьям р. Уссури и по абсолютную высоту более 1000 м. Почти на такой же высоте, уже за пределом пояса современных сосняков, L. cernuum отмечалась в Корее Д.П. Воробьёвым [3].

Наверное, L. cernuum является маркёром не столько современного, сколько раннеплейстоценового ареала двухвойных сосен в Приморье, а плотность её ценопопуляций определяется даже не оптимальными микроклиматами ледниковых убежищ неморального ценоэлемента, а, например, плотностью ценопопуляций дикого кабана и, может быть, некоторых других копытных: на о-ве «Шляпа Наполеона» это 100 и более растений на 1 га, о-ве Путятина - 1000 и более, в «Кедровой Пади» - этом раю для кабана - менее 10 экз/га, на верхнем пределе сосняков из сосны погребальной в верховьях р. Комиссаровка - сотни экз/га, в сосняках низкогорий здесь же - первые экз/га - как на п-ове Муравьёв-Амурский, о-ве Русский, мысе Поворотный. То есть при наличии животных, добывающих луковицы, лилия поникающая становится редкостью. Вот что интересно: в восточной (сихотэ-алинской) части ареала сосны погребальной лилия поникающая полностью отсутствует: здесь её сменяет на правах флористической редкости лилия узколистная L. tenuifolium (= L. pumilum ), что позволяет считать L. cernuum эндемом Восточно-Маньчжурских гор, выдвинувшимся за их пределы на юго-восток Приморья в период наибольшего расширения ареала Pinusdensiflora .

Давайте разберёмся с ареалом и изолятами рододендрона Шлиппенбаха, достаточно требовательного к сумме активных температур, влажности воздуха, низкой континентальности климата и несибирской зиме. Самую северную подлесочную группу вид образует в верховьях ключа Большой Золотой в заповеднике «Кедровая Падь». Некрутые склоны горы Угловая с лесами из дубов монгольского и зубчатого (единственное в заповеднике местопроизрастание) здесь открыты на юго-восток и юго-запад и доступны выносу туманов с близко находящейся акватории [5]. В нескольких десятках километров к северо-востоку в системе р. Грязная А.Д. Гурьев [4] описал реликтовые чернопихтарники с берёзой Шмидта, вейгелой ранней, аралией материковой, сменяющиеся в бассейне р. Нежинка, в верховьях ( Pinuskoraiensis ) чернопихтовым лесом северного склона с тем же набором реликтов + аристолохия маньчжурская и виноградовник японский. Рододендрона Шлиппенбаха нет уже из-за пожаров. Но почти всюду пойменная аристолохия вдруг оказалась вблизи среднегорной зоны явно не из-за случайного заноса семян, а по причине древних и средневековых пожаров, вытеснивших вид на сырой речной берег и хорошо увлажняемые северные склоны в довольно высоких горах. Вполне возможно, что не р. Кедровая в заповеднике «Кедровая Падь», а именно р. Нежинка разделяет современный оптимум для экзотов юга Приморья (здесь они могут быть введены всюду) и зону, где условия им соответствуют только выборочно. По широту с. Нежино, а это юг Надеждинского района, проекты поддержки экзотов будут реальными.

Причём субтропические виды являются маркёрами наиболее тёплых и благоприятных для жизни урочищ с позднего плейстоцена и не объединялись в собственную единую зону даже в климатическом оптимуме голоцена, когда среднегодовая температура воздуха была вдвое выше современной, т.е. 8° С. Иное дело -ультранеморальные, или самые теплолюбивые дубравные виды, северный предел которых генерализуется несколько северней 44° с.ш. Их ареалы расчленены и антропогенным прессом. А значит, на долготе Владивостока реинтродукция «северокорейцев» до 43° 30' с.ш. будет успешной. На юго-западном (вдоль ВосточноМаньчжурских гор) и восточном (юго-восток Сихотэ-Алиня) флангах по Лазовский район включительно «се-верокорейцы» поддержаны современной динамикой климата.

Выводы

-

1. «Северокорейские» флористические элементы, понимаемые нами несколько шире, чем южнопри-морско-корейская подгруппа флоры С.В. Прокопенко, составляют около 7% аборигенной флоры Приморья и в значительной мере являются уцелевшими ценотипами более тёплого, чем современный, раннеплейстоценового и даже более древнего климата.

-

2. «Северокорейские» ультранеморальные и тем более субтропические элементы, во-первых, маркируют урочища микроклиматического оптимума, во-вторых, могут быть признаны реперами микрорайонов, в которых интродукция макротермных видов севера Кореи и юга Маньчжурии имеет практический смысл.

-

3. Зоны и изолированные урочища современного произрастания рододендрона Шлиппенбаха, ясеня густого, клёна ложнозибольдова, кирказона и абрикоса маньчжурского, а вполне вероятно, и ясеня горного существенно - на 15-20% - теплей окружающих и наиболее комфортны для проживания, однако, часто пространственно сжаты и смещены в верхнюю часть низкогорий из-за древних пожаров и рубок.

-

4. В генерализованном виде северокорейско-приморские лесные формации Abiesholophylla , Pinusdensiflora , даже P . x funebris,Fraxinusdensata , F. rhynchophylla являются остатками дочетвертичных сообществ. Их формовое разнообразие и гибриды указывают на грандиозность потерянных ими в плейстоцене-голоцене территорий и видов, первоначально сопутствовавших данным лесообразователям, и значительную величину макрорайона, в который их можно вернуть.

-

5. Макрорайон и урочища дислокаций южноприморско-корейской подгруппы флоры заслуживают самого пристального внимания учёных и хозяйственников и как выраженный максимум биоразнообразия, аналогов которому в России к востоку от Урала нет, и как ряд уникально тёплых, комфортных для проживания, реинтродукции и интродукции микрорайонов. Это «уже не Сибирь», но уцелевший переход от дубравы юга к зимнеголому предсубтропическому лесу. Тем более ему благоприятна динамика современного климата, о чём свидетельствует состояние «северокорейцев» в Уссурийском заповеднике [1].

-

6. Зона с не менее чем десятками особей ариземы полуостровной, аралии материковой, рододендрона Шлиппенбаха на 1 га лежит к югу от заповедника «Кедровая Падь», включая заповедник. Восстановление чернопихтарников и сосняков с «северокорейцами», таким образом, возможно уже от р. Барабашевка на юг и запад и в особенности на удалении менее 10–12 км от моря. Редкость экзотов здесь обусловлена древними пожарами антропогенной природы.

-

7. Лианово-грабовые чернопихтарники с «северокорейцами» восстановимы по бассейн р. Нежинка, а выборочно – по широту Уссурийска. Впрочем, здесь они окончательно потеряны (не везде) только в 1930-е гг.