Особенности патоморфологических изменений органов и тканей у кур-несушек при патологии репродуктивной системы

Автор: Вахрушева Т.И.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования явилось изучение патоморфологических изменений органов репродуктивной системы кур-несушек, а также сопутствующих им патологических процессов и выявление этиопатогенетической взаимосвязи между ними. Материалы и методы: объектом исследования являлись трупы выбракованных и павших кур-несушек породы Хайсекс Уайт, содержавшихся на птицефабрике «Заря» Емельяновского района Красноярского края. Всего исследовано 54 трупа птицы репродуктивного возраста. Вскрытие трупов кур осуществлялось методом полной эвисцерации. Специфическая инфекция исключена во всех случаях. При вскрытии трупов кур- несушек обнаружена следующая картина патологоанатомических изменений: в 100 % случаях наблюдались изменения в органах репродуктивной системы в виде овариитов и сальпингитов различного характера и остроты течения. В грудобрюшной полости в 29,63 % случаях вскрытия были выявлены признаки острого или подострого серозного желточного перитонита. У трупов всех птиц были обнаружены изменения в печени в виде признаков зернисто-жировой дистрофии. Изменения в органах желудочно-кишечного тракта характеризовались наличием в них остропротекающих воспалительных процессов. Изменения в почках наблюдались в 88,9 % случаях и характеризовались зернисто-жировой дистрофией, в 7 случаях (13,0 %) наблюдались признаки, характерные для острого серозного нефрита. Селезенка - в 27,8 % случаях наблюдались признаки гиперплазии, в 9,3 % - атрофии, в 90,7 % - признаки зернистой дистрофии. В легких - острая застойная гиперемия, отек и острая серозная пневмония (9,3 %). В миокарде - у 90,8 % зернисто-жировая дистрофия и острая застойная гиперемия. Выводы: анализируя результаты исследований, можно сделать вывод о том, что ведущую роль в развитии патологических процессов репродуктивной системы у кур-несушек играет снижение резистентности организма птицы на фоне глубокого нарушения обмена веществ в результате нарушений норм содержания и несбалансированного кормления.

Куры, репродуктивная система, овариит, сальпингит, патологическая анатомия, патоморфологические изменения

Короткий адрес: https://sciup.org/14084046

IDR: 14084046 | УДК: 619:616-091:616.6

Текст научной статьи Особенности патоморфологических изменений органов и тканей у кур-несушек при патологии репродуктивной системы

Введение. Птицеводство является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей агропромышленного комплекса. Для современного промышленного птицеводства важнейшей задачей является поддержание воспроизводительных качеств птицы на высоком уровне. Однако интенсивные технологии воспроизводства, несоблюдение зоогигиенических норм содержания и несбалансированность рационов отрицательно отражаются на репродуктивной системе птицы родительского стада и качестве получаемого потомства. В связи с этим, одной из актуальных проблем промышленного птицеводства является высокая заболеваемость птицы, при этом одними из самых часто встречающихся патологий являются болезни репродуктивных органов кур-несушек [1-3] .

В птицеводческих хозяйствах яичного направления продуктивности падеж и вынужденная выбраковка от болезней репродуктивной системы варьирует от 25 до 50 % к общему отходу несушек, в ряде случаев этот показатель превышает 70-80 % [1] .

В настоящее время особую актуальность приобрело детальное изучение патоморфологии органов яйцеобразования, как органов, непосредственно определяющих уровень яичной продуктивности и качество молодняка, поскольку знание закономерностей развития патологических процессов, развивающихся в репродуктивной системе, является основой для разработки средств и способов лечения и повышения продуктивности сельскохозяйственной птицы [1,3].

Цель исследований : изучение патоморфологических изменений органов репродуктивной системы кур-несушек, а также сопутствующих им патологических процессов, развивающихся в других органах и тканях, и выявление этиопатогенетической взаимосвязи между ними.

Материалы и методы исследований : исследования проведены в первой половине 2015 года на кафедре анатомии, патологической анатомии и хирургии Института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет».

Объектом исследования являлись трупы выбракованных и павших кур-несушек породы Хай-секс Уайт, содержавшихся на птицефабрике «Заря» Емельяновского района Красноярского края. Всего исследовано 54 трупа птицы репродуктивного возраста.

Куры содержались в клеточных батареях типа КБУ-3, кормление осуществлялось полнорационными комбикормами, все профилактические мероприятия проведены согласно плану вакцинации.

Патолого-анатомическое вскрытие проводилось в прозектории кафедры анатомии, патологической анатомии и хирургии, при дневном свете. Вскрытие трупов кур осуществлялось в спинном положении, органы извлекались методом полной эвисцерации. Специфическая инфекция исключена во всех случаях.

Результаты исследований . При вскрытии трупов кур-несушек обнаружена следующая картина патолого-анатомических изменений: в 100 % случаях наблюдались изменения в органах репродуктивной системы в виде овариитов и сальпингитов различного характера и остроты течения.

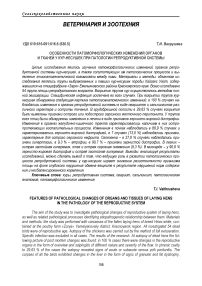

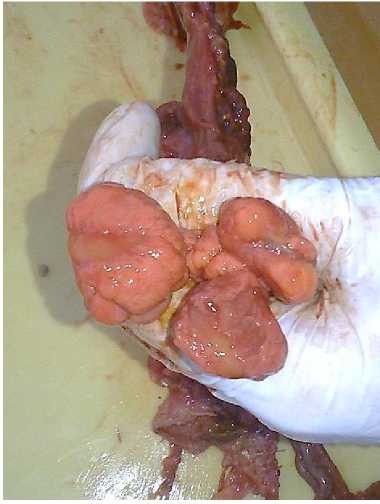

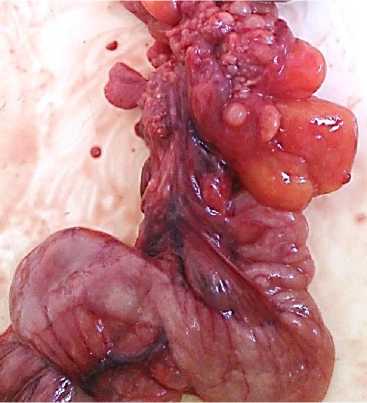

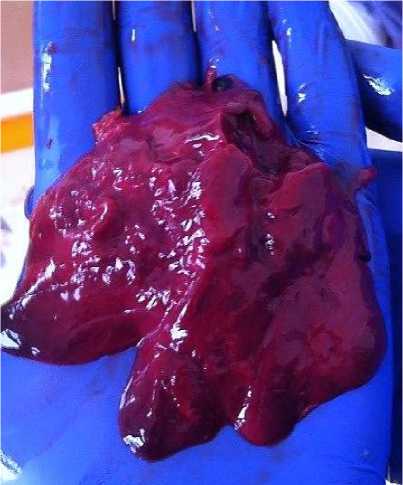

При патолого-анатомическом исследовании яичника были выявлены следующие изменения: острый серозный овариит - 29 случаев (53,7 %), острый серозно-геморрагический овариит - 19 случаев (35,18 %), острый геморрагический овариит - 4 случая (7,4 %), хронический серозный ова- риит – 2 случая (3,72 %). Патоморфологические изменения были следующими: ткань яичника – увеличена в объеме, отечная, набухшая, повышенно влажная, от серо-красного до черно-красного цвета, с наличием точечных кровоизлияний (рис. 1–3).

Рис. 1. Острый серозный овариит

Рис. 2. Острый серозно-геморрагический овариит

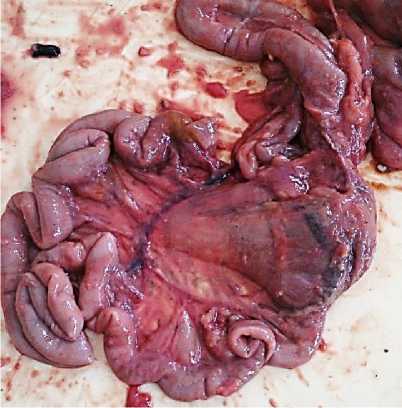

Фолликулы яичника различных размеров, некоторые значительно увеличены до 4,5–5 см в диаметре (рис. 1, 3); форма фолликулов не изменена (при остром серозном овариите), или, в случае хронического течения, сильно деформирована, бугристая, узловатая (рис. 4); оболочка фолликулов напряжена, истончена, при соприкосновении легко рвется, сосуды – повышенно кровенапол- нены, цвет фолликулов от серо-зеленого до черно-красного цвета, на разрезе содержимое разжижено, слизистой консистенции, от серо-зеленого до темно-красного цвета.

Рис. 3. Острый геморрагический овариит

Рис. 4. Хронический серозный овариит

Во всех случаях изменения в яичнике были сопряжены с изменениями в яйцеводе, где во всех 100 % случаях были обнаружены патоморфологические изменения, характерные для острого сальпингита различного характера: острый серозно-катаральный сальпингит - 21 случай (38,9 %) (рис. 5), острый серозно-геморрагический сальпингит - 16 случаев (29,62 %), острый геморрагический сальпингит - 7 случаев (13,0 %), подострый серозно-фибринозный сальпингит - 10 случаев (18,5 %).

При патолого-анатомическом вскрытии была обнаружена следующая картина изменений: слизистая оболочка яйцевода значительно утолщена, отечна, от серо-красного до темно-красного цвета, с кровоизлияниями, складки слизистой – увеличены в объеме, набухшие, покрыты обильным количеством наложений в виде мутной густой или жидкой консистенции слизи, в случае фибринозного воспаления – крошковатыми массами серо-красного цвета, мажущей консистенции. В полости яйцевода обнаруживалось содержимое в виде мутной слизистой жидкости, неполностью сформированных, размягченных яиц, на разрезе имеющих слоистую структуру. Серозные покровы – покрасневшие, сосуды повышенно кровенаполнены в виде сетки темно-красного цвета (рис. 6).

Воспаление яйцевода сопровождалось в 13 случаях (23,07 %) воспалением влагалищного отдела яйцевода – острым катарально-геморрагическим вагинитом. Патоморфологические изменения характеризовались резким утолщением слизистой оболочки, пропитанной студенистой жидкостью черно-красного цвета, наличием на ней множественных точечных и полостчатых кровоизлияний, при этом отмечалось выпячивание или полное выпадение влагалищного отдела яйцевода за пределы клоаки, вследствие чего на тканях обнаруживались прижизненные повреждения в виде ссадин, эрозий и язв (рис. 7). В полости влагалищного отдела в некоторых случаях обнаруживалось сформированное яйцо, имеющее мягкую скорлупу, что свидетельствовало о неполноценной минерализации скорлупы яиц вследствие развития воспалительного процесса в сочетании с нарушением обмена веществ.

Примечательно то, что характер и течение сальпингита не всегда совпадал с характером овариита, так, в 47 % случаев острый или хронический серозно-геморрагический овариит сочетался с острым катаральным сальпигитом, и наоборот, острый геморрагическо-фибринозный сальпингит сочетался с серозным овариитом, что, вероятнее всего, связано с путем распространения воспалительного процесса (нисходящим или восходящим).

В грудобрюшной полости в 16 случаях вскрытия (29,63 %) были выявлены признаки острого или подострого серозного желточного перитонита, в 3 случаях (5,5 %) – хронического фибринозного желточного слипчивого перитонита, развивающегося вследствие попадания содержимого фолликулов яичника при разрыве их оболочки. При вскрытии серозные покровы брюшины, кишечника и брыжейка – утолщены, интенсивно покрасневшие, с кровоизлияниями, покрыты плотными крошко-ватыми, мажущими массами фибринозного экссудата, петли кишечника «склеиваются» между собой; в грудобрюшной полости в 5 случаях обнаруживалось значительное количество мутной грязнокрасного цвета жидкости с хлопьями фибрина (рис. 8).

Рис. 5. Острый серозно-катаральный сальпингит (слизистая оболочка и содержимое)

Рис. 6. Острый серозно-катаральный сальпингит (серозные покровы)

Рис. 7. Острый катарально-геморрагический вагинит

Рис. 8. Фибринозные наложения на брыжейке при желточном перитоните

У трупов всех птиц были обнаружены изменения в печени в виде признаков зернистой или зернисто-жировой дистрофии различной степени тяжести (от средне-тяжелой до тяжелой), в 34 % случаев эти изменения сочетались с острой застойной гиперемией печени (рис. 9), что связано с нарушением функции сердечно-сосудистой системы.

Изменения в органах желудочно-кишечного тракта характеризовались наличием в них воспалительных процессов (рис. 10), течение которых было исключительно острым: острый катаральный гастрит – 9 случаев (16,6 %); острый серозно-катаральный дуоденит – 14 случаев (29,9 %); острый катаральный или серозно-катаральный энтерит – 21 случай (38,8 %); острый катаральногеморрагический энтероколит – 13 случаев (24,1 %), в 7 случаях (13 %) выраженных патоморфоло-гических изменений в органах пищеварения не наблюдалось.

Рис. 9. Острая застойная гиперемия и зернистая дистрофия печени

Рис. 10. Острый серозно-катаральный энтероколит (серозные покровы)

Изменения в почках наблюдались в 48 случаях (88,9 %) и характеризовались различной степенью выраженности дистрофических процессов – зернистой и зернисто-жировой дистрофией, в 15

случаях (27,8 %) сочетавшейся с острой застойной гиперемией, в 7 случаях (13,0 %) наблюдались признаки, характерные для острого серозного нефрита, в 17 случаях (31,5 %) в почках обнаруживались избыточные скопления солей мочевой кислоты. Обнаруженные патоморфологические изменения были следующими - почки увеличены в размерах, набухшие, тусклые, окрашены неравномерно в темно-вишневый или серо-красный цвет, иногда с глинистым оттенком, с выраженным дольчатым рисунком, на разрезе паренхима выбухает, кашицеобразной консистенции, дряблая, обнаруживаются скопления мочевой кислоты в виде белого цвета мажущих масс (рис. 11).

Селезенка - в 15 случаях (27,8 %) проведенного патолого-анатомического исследования в селезенке наблюдались признаки гиперплазии (рис. 12), в 38 случаях (70,4 %) - острой застойной гиперемии, в 5 случаях (9,3 %) - атрофии, в 49 случаях (90,7 %) - признаки зернистой дистрофии.

Рис. 11. Зернисто-жировая дистрофия почек, скопление солей мочевой кислоты в ткани почек

Рис. 12. Гиперплазия селезенки

Патоморофология легких соответствовала картине острой застойной гиперемии - в 36 случаях (66,6 %), отека - 13 случаях (24,1 %) и острой серозной пневмонии - 5 случаях (9,3 %).

Изменения в миокарде наблюдались в 49 случаях (90,8 %) и были характерными для зернистой или зернисто-жировой дистрофии, а также острой застойной гиперемии.

Обсуждение полученных результатов . Результаты патоморфологических исследований трупов кур-несушек различных возрастных групп показали, что у всех птиц в органах репродуктивной системы были обнаружены воспалительные процессы различной степени тяжести, имеющие преимущественно серозно-геморрагический характер, чаще острое или подострое, реже хроническое течение. Воспалительные процессы в тканях яичника и яйцевода в 100 % случаев имели тенденцию к распространению (нисходящему и восходящему), охватывали не только всю репродуктивную систему, но и окружающие ткани, что характеризовалось развитием желточного перитонита. Изменения в репродуктивной системе в 100 % случаев сопровождались выраженными дистрофическими изменениями в паренхиматозных органах (печени и почках) и миокарде. Учитывая данные вскрытия, можно утверждать, что воспалительные процессы в репродуктивной системе птиц развиваются в результате снижения иммунного статуса организма на фоне глубокого нарушения обмена веществ.

Развитие воспалительных процессов в органах желудочно-кишечного тракта имело вторичный характер и происходило на фоне нарушения обмена веществ и общей интоксикации вследствие поражения яичника и яйцевода. Отсутствие при вскрытии трупов некоторых птиц воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте, а также исключительно острое их течение, при одновременном наличии выраженного подострого или хронического овариосальпингита, свидетельствуют о первичном характере возникновения патологических процессов в органах репродуктивной системы и указывают на повышенную уязвимость этих органов при снижении иммунитета. Данный факт также подтверждается развитием единичных случаев пневмонии и свидетельствует об относительной устойчивости органов респираторной системы к воздействию неблагоприятных факторов эндогенной природы.

Заключение . На основании анализа результатов исследований можно сделать вывод о том, что ведущую роль в развитии патологических процессов репродуктивной системы у кур-несушек играет снижение резистентности организма птицы на фоне глубокого нарушения обмена веществ в результате нарушений норм содержания и несбалансированного кормления.

Список литературы Особенности патоморфологических изменений органов и тканей у кур-несушек при патологии репродуктивной системы

- Семенихина Н.М., Жуков В.М. Способ коррекции органопатологий репродуктивной системы у кур-несушек//Вестн. Алтайского гос. аграр. ун-та. -2014. -№ 4. -С. 87-90.

- Федотов С.В. Заболевания репродуктивных органов кур-несушек//Ветеринария. -2004. -№ 9. -С. 36-39.

- Пахомов А.П. Эффективность использования минеральных добавок в кормлении птицы в сочетании с биологически активными веществами//Вестн. Саратов. гос. аграр. ун-та им. Н.И. Вавилова. -2013. -№ 3. -С. 23-28.