Особенности терапевтических эффектов атипичных антипсихотиков при лечении обострений шизофрении

Автор: Иванов Михаил Владимирович, Шипилин М.Ю., Костерин Д.Н., Янушко М.Г.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Психофармакотерапия

Статья в выпуске: 6 (57), 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14295364

IDR: 14295364 | УДК: 616.89-008-8

Текст статьи Особенности терапевтических эффектов атипичных антипсихотиков при лечении обострений шизофрении

Введение. Эффективное и безопасное в отношении побочных действий купирование обострений, проявляющихся прежде всего наличием продуктивной симптоматики остается по-прежнему одной из актуальных задач в практической психиатрии.

Арипипразол (абилифай) – единственный препарат третьего поколения класса атипичных нейролептиков, проявляющий антагонизм к дофаминовым рецепторам D 2 подтипа в мезолим-бическом пути, при этом обладает уникальным свойством частичного агониста к тем же рецепторам в мезокортикальном пути, что позволяет воздействовать не только на позитивную, но и на негативную симптоматику, уменьшать выраженность экстрапирамидных нарушений. Подобно другим атипичным нейролептикам, абилифай проявляет антагонизм к серотониновым рецепторам 5-HT2а подтипа и агонизм к 5-HT1а рецепторам.

При этом препарат имеет наименьшее сродство среди всех атипичных антипсихотических средств к ά-адренергическим, H1-гистаминовым и М1-мускариновым рецепторам, в связи с чем уменьшается выраженность седации, не происходит значимого увеличения веса, отсутствуют холинергические эффекты. Такой фармакодинамический спектр объясняет высокую лечебную эффективность абилифая и в то же время низкую частоту наблюдаемых побочных эффектов. Согласно большинству работ (1, 2, 13), арипипразол не уступает галоперидолу в эффективности воздействия на продуктивную симптоматику. В работе Marcus et al. [3] показано, что арипипразол сравним с галоперидолом также и по динамике редукции симптомов возбуждения и враждебности при шизофрении. Однако необходимо указать и на противоположные результаты, например сравнительного исследования, проведенного R. E. McCue et al. [5], которые показывают, что при терапии галоперидолом происходит более быстрая редукция позитивных расстройств по сравнению с арипипразолом.

Изучение эффективности антипсихотического воздействия арипипразола при обострениях параноидной шизофрении в сравнении с другими, наиболее часто применяемыми атипичными нейролептиками, также продемонстрировало различия в оценках полученных результатов. Рисперидон, как известно, обладает выраженной антипсихотической активностью, относится к высокопотентным нейролептикам и препаратам первой линии для купирования обострений при шизофрении.

V. Stauffer et al. [15], P. Shajahan et al. [16] по результатам клинических исследований сообщают о сравнимой антипсихотической активности рисперидона и арипипразола. В работе S. G. Potkin et al. [4] показано, что эффективность воздействия на позитивную симптоматику рисперидона и арипипразола не имеет достоверного различия и оба препарата (в дозах 6 и 20 мг/сут) обладают сравнимой терапевтической активностью в отношении позитивных расстройств.

Необходимо добавить, что эффективность монотерапии арипипразолом зависела от выраженности аффективной составляющей в виде наличия тревоги, напряжения [15, 16, 17], в конечном итоге способствовавшей более медленному наступлению терапевтического эффекта.

По данным R. Tandon, M. D. Jibson [6], ари-пипразол продемонстрировал статистически значимое снижение общего балла шкалы PANSS от исходного уровня уже на 1-й неделе, в то время как по результатам многочисленных исследований и из клинической практики известно, что при купировании обострений при шизофрении наиболее часто используемыми атипичными нейролептиками (рисперидон, оланзапин, кветиапин) значимая положительная динамика наблюдается позже, на 2-й и 3-й неделях лечения.

Результаты проведенных сравнительных клинических исследований позволили ряду авторов [5, 10, 11, 14] сделать противоположный вывод о том, что рисперидон значимо эффективнее по сравнению с арипипразолом при купировании обострений параноидной шизофрении. В литературе встречается мало работ, посвященных сравнительному изучению динамики купирования обострений при параноидной шизофрении арипипразолом и кветиапином, относящимся к группе среднепотентных нейролептиков.

Из доступной нам литературы можно отметить работы R. Hodgson, C. Busche [10], P. D.Taylor [12], в которых сообщается о сравнимой положительной динамике позитивных расстройств при лечении вышеуказанными препаратами, однако уступающей по своей эффективности терапии рисперидоном.

В работе P. Shajahan et al. [16] было отмечено отсутствие статистически значимых различий антипсихотической активности кветиапина и арипипразола при купировании обострений параноидной шизофрении.

Нельзя не отметить и определенное сходство профиля побочных эффектов. По данным P. F. Buckley, S. Sebastian [7], М. Travis et al. [8], оба препарата (в отличие от рисперидона) не обладают достаточной способностью к увеличению пролактина и, соответственно, минимизируют появление весьма распространенного побочного эффекта, наблюдаемого у определенных атипичных антипсихотиков: увеличение массы тела.

Как известно, при купировании обострений при шизофрении основная задача врача заключается в выборе препарата для наиболее эффективного и быстрого воздействия на позитивные симптомы, учитывая при этом наименьший риск развития побочных эффектов. В литературе имеется достаточное количество работ [3, 4, 6, 9], показывающих, что одной из отличительных особенностей воздействия ари-пипразола является низкая способность его к седации, в отличие от рисперидона и кветиапина, которая является важной составляющей спектра клинической активности любого нейролептика. Поэтому мы сочли целесообразным на основе изучения клинической структуры обострений при параноидной шизофрении попытаться выделить клинические предикторы для назначения арипипразола. Учитывая относительную новизну его применения в практической медицине, уточнение клинических особенностей его воздействия на определенные психопатологические феномены представляется весьма актуальным.

Дизайн исследования. Основной целью настоящего исследования явилось уточнение спектра терапевтических эффектов атипичных антипсихотических препаратов, а также дифференцирование степени их воздействия на синдромы-мишени при лечении шизофрении. Основные задачи исследования включали в себя сравнительный анализ скорости наступления и выраженности лечебного эффекта антипсихотиков, изучение особенностей воздействия различных препаратов на психопатологические синдромы в рамках острых приступов у больных параноидной шизофренией, положительно ответивших на нейролептическую терапию.

Материал исследования составили 86 больных (44 женщины и 42 мужчины), средний возраст 29,5 года, проходивших стационарное лечение в Отделении биологической терапии психически больных Санкт-Петербургского НИПНИ им В. М. Бехтерева. Все пациенты соответствовали критериям параноидной шизофрении с приступообразным течением диагностической рубрики F20.01 МКБ-10.

Все больные были разделены на три группы: 26 больным в качестве монотерапии был назначен абилифай, средняя суточная дозировка составила 26,5 мг, 30 больных получали монотерапию рисполептом в средней дозе 4,7 мг/сут, 30 больным назначалась монотерапия сероквелем в средней суточной дозировке 480 мг. У всех больных было установлено наличие обострения шизофрении, при этом ни один больной не получал нейролептической терапии в рамках текущего приступа. Лечение антипсихотиками назначалось пациентам сразу же после поступления в стационар. Длительность периода наблюдения за больными составила 52 недели.

В течение периода исследования наряду с антипсихотиками для части пациентов с целью коррекции выраженных проявлений тревоги назначались анксиолитики (феназепам) до 3 мг/сут, а для коррекции нарушений сна – хлор-протиксен 25—50 мг на ночь.

Для объективизации клинических данных использовалась Шкала Позитивных и Негативных Синдромов (PANSS). Оценка состояния больных по PANSS проводилась на старте исследования, после завершения 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 7-й недель лечения. В ходе анализа полученных в исследовании данных использовался как общий рейтинг по данной шкале, так и значения 5 факторов PANSS (Lindenmayer J.-P. et al., 1995): «Позитивные симптомы», «Негативные симптомы», «Дезорганизация мышления», «Враждебность-возбуждение» и «Тревога-Депрессия». В исследовании отбирались только те больные, у которых редукция рейтинга PANSS к концу периода наблюдения составила ≥20 %.

Статистическая обработка полученных результатов выполнялась с помощью пакета статистических программ SPSS v. 11.0, были использованы методы изучения распределения данных, вычисления средних величин, сравнение по t-критерию для зависимых и независимых выборок.

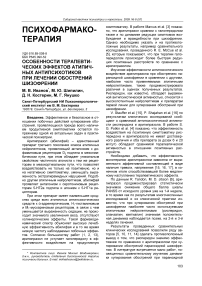

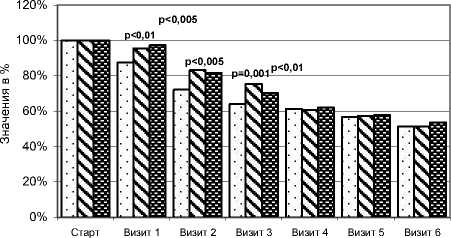

Результаты исследования. На старте исследования значения общего рейтинга по PANSS составили: в группе абилифая – 87,4 балла, в группе рисполепта – 92,9 балла, в группе сероквеля – 96,7 балла. Величина абсо- лютных значений различных факторов PANSS не различалась между собой, за исключением значения факторов «Дезорганизация мышления», который в группе абилифая был достоверно несколько ниже, чем в других группах, и фактора «Враждебность-возбуждение», менее выраженного в группах рисполепта и серокве-ля, по сравнению с группой абилифая. На момент окончания исследования общий балл по PANSS и значения факторов «Позитивные симптомы», «Негативные симптомы», «Враждебность-возбуждение» и «Тревога-депрессия» достоверно не различались между собой. Значение фактора «Дезорганизация мышления» в группе абилифая отмечалось на достоверно более низком уровне, чем в группе сероквеля (p=0,03). В группе абилифая на старте исследования в наибольшей степени были выражены психопатологические проявления, связанные с позитивной и негативной симптоматикой, а также с дезорганизацией мышления. Выраженность факторов «Тревога-депрессия» и «Враждебность-возбуждение» была представлена в этой группе больных в меньшей степени. У больных этой группы в процессе терапии аби-лифаем скорость редукции позитивных симптомов, снижения выраженности факторов «Враждебность-возбуждение» и «Тревога-депрессия» в первые 3 недели лечения превы-

—♦— Позитивные с-мы —■— Негативные с-мы —A— Дезорганизация

—•— Враждебность Депрессия

Рис. 1. Динамика значений факторов PANSS при терапии абилифаем

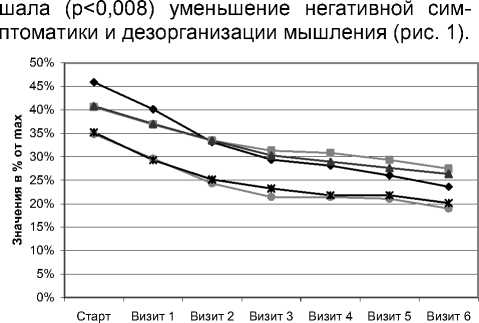

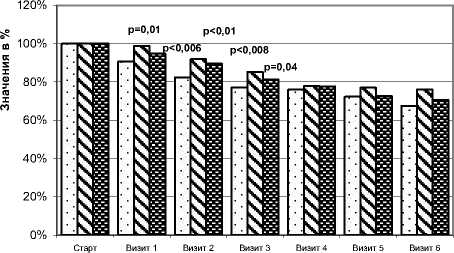

В группе рисполепта на момент начала терапии степень выраженности проявления позитивных симптомов и дезорганизации мышления превышала симптомы, связанные с негативными проявлениями, тревогой и депрессией. В то же время значение фактора «Враждебность-возбужение» было значительно меньше значений других факторов PANSS. Скорость уменьшения выраженности позитивных симптомов и дезорганизации мышления, а также проявлений тревоги и депрессии в этой группе была досто- верно выше (p=0,003) скорости редукции значений факторов «Негативные симптомы» и «Враждебность-возбуждение» (рис. 2).

♦ Позитивные с-мы —■— Негативные с-мы —A—Дезорганизация Враждебность Депрессия

Рис. 2. Динамика значений факторов PANSS при терапии рисполептом

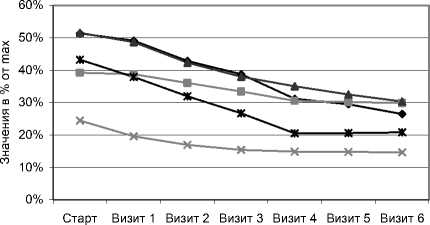

В группе сероквеля в начале периода наблюдения соотношение выраженности значений факторов PANSS соответствовало таковому у больных, получавших рисполепт. Скорость редукции значений факторов «Позитивные симптомы», «Дезорганизация мышления» и «Тревога-депрессия», как и в группе рисполеп-та, превышала (p<0,02) положительные изменения в отношении проявлений враждебности и возбуждения, а также негативной симптоматики (рис. 3)

—•— Позитивные с-мы —■— Негативные с-мы —A—Дезорганизация Враждебность Депрессия

Рис. 3. Динамика значений факторов PANSS при терапии сероквелем

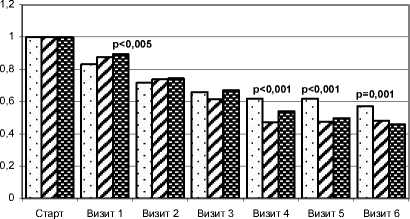

При сравнительном анализе динамики общего рейтинга PANSS и значений факторов PANSS в группах больных, получавших разные антипсихотические препараты, оказалось, что в группе абилифая в первые три недели терапии скорость редукции общего рейтинга PANSS, а также значений факторов «Позитивные симптомы» (рис. 4) и «Негативные симптомы» (рис. 5) достоверно выше, чем в группах риспо- лепта и сероквеля. Начиная с конца 4-й недели лечения разница в динамике уменьшения значений этих факторов нивелировалась.

□Абилифай в Рисполепт и Сероквель

Рис. 4. Динамика значений фактора «Позитивные симптомы» PANSS

I □Абилифай □ Рисполепт я Сероквель

Рис. 5. Динамика значений фактора «Негативные симптомы» PANSS

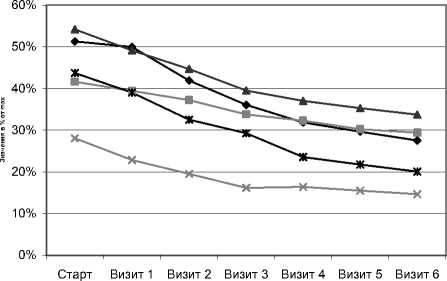

Скорость снижения выраженности психопатологических проявлений, связанных с враждебностью и возбуждением, в 1-ю неделю лечения была достоверно выше у больных, получавших рисполепт и сероквель. Тогда как значение выраженности фактора «Тревога-депрессия» в 1-ю неделю терапии быстрее уменьшалось в группе абилифая по сравнению с двумя другими группами. Однако уже к концу 4-й недели скорость уменьшения проявлений тревоги и депрессии у больных, получавших абилифай, замедлялась, и в дальнейшем эти симптомы быстрее редуцировались в группах рисполепта и сероквеля (рис. 6). При этом у больных, получавших аби-лифай, среднее значение пункта «Тревога» PANSS значительно превышала соответствующие значения пунктов «Депрессия», «Чувство вины» и «Напряжение» как составляющих фактора «Тревога-депрессия».

Проводились регистрация побочных эффектов, связанных с антипсихотической терапией, и оценка степени их выраженности. Выраженность побочных действий не превышала лёгкий и средний уровни. Экстрапирамидные нарушения чаще отмечались у больных, получавших рисполепт (46,7 %), тогда как в группе абили- фая и в группе сероквеля частота обнаружения таких симптомов была значительно ниже (11,5 и 10,0 %). Явления седации обнаруживались в группе абилифая в значительно меньшей степени (3,4 %), чем у больных, получавших рис-полепт (36,7 % случаев) и сероквель (29 %). Относительно других побочных действий антипсихотиков, таких как тошнота, тахикардия, снижение АД, достоверных различий между тремя группами больных зарегистрировано не было.

□ Абилифай

□ Рисполепт

0 Сероквель

Рис. 6. Динамика значений фактора «Депрессия» PANSS

Обсуждение и выводы. Анализ результатов проведенного исследования подтверждает данные литературы о схожести профиля терапевтической активности атипичных антипсихотиков абилифая, рисполепта и сероквеля в отношении психопатологических проявлений в рамках приступа параноидной шизофрении. С другой стороны, полученные результаты позволяют говорить о различиях в эффективности терапевтического воздействия изученных препаратов на отдельные клинические симптомы, наблюдаемые при обострении заболевания.

Можно говорить о более быстром, в течение первых трёх недель лечения, наступлении терапевтического эффекта в отношении позитивной и негативной симптоматики при использовании абилифая по сравнению с рисполептом и сероквелем. Вместе с тем необходимо отметить, что снижение выраженности аффективной составляющей параноидного синдрома, включающей в себя проявления напряжения, тревоги, происходит более медленно под воздействием абилифая по сравнению с сероквелем и рисполептом. Вероятно, это обусловлено невысокой терапевтической активностью абилифая в отношении вышеуказанных клинических феноменов.

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать выводы о том, что при наличии выраженной тревожной составляющей в клинической картине приступа шизофрении предпочтительно применение рисперидона и кветиапина либо сочетание абилифая с препаратом, обладающим выраженным анксиолитическим действием. В случаях, где психопатологическая структура обострения характеризуется умеренной выраженностью аффективных проявлений, терапия абилифаем способствует более быстрой редукции продуктивных и негативных расстройств по сравнению с рисполептом и сероквелем.