Получение многолетних трав, устойчивых к хлоридному засолению, с помощью клеточной селекции

Автор: Гладков Е.А., Долгих Ю.И., Гладкова О.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Корма: культуры, биотехнологии, контроль качества

Статья в выпуске: 4 т.49, 2014 года.

Бесплатный доступ

Возможность возделывания культурных растений на засоленных землях определяется содержанием и химическим составом солей в корнеобитаемых слоях. Различают сульфатное, сульфатно-хлоридное, карбонатное, хлоридное засоление. Накопление хлорида натрия, хлорида магния и хлорида кальция отмечается как в почвах агроэкосистем, так и в городских условиях из-за использования этих соединений в качестве противогололедных реагентов. Формирование солонцеватости крайне неблагоприятно, поскольку препятствует развитию корневой системы. В настоящей работе мы получали растения овсяницы красной ( Festuca rubra L.) и полевицы побегоносной ( Agrostis stolonifera L.) in vitro, устойчивые к высоким концентрациям хлорида натрия. Фитотоксичность хлорида натрия, хлорида магния, хлорида кальция оценивали по всхожести семян и росту растений. По нашим данным, исходные растения полевицы и овсяницы демонстрируют повышенную чувствительность к засолению. На модифицированной среде Мурасиге-Скуга (MS) с 1 и 2 % NaCl были отобраны устойчивые клеточные линии овсяницы и полевицы. Для отбора солеустойчивых клеток каллусы (полевица - 2100, овсяница - 750) культивировали в течение двух пассажей на средах MS с добавлением 1 или 2 % NaCl. Регенерацию и укоренение растений из выживших клонов также проводили на средах MS с 1 и 2 % NaCl, затем регенеранты пересаживали в почву. В почве в вариантах c 1 и 2 % NaCl у полевицы укоренилось соответственно 132 и 18 растений, у овсяницы - 26 и 9. Для оценки солеустойчивости в почву вносили NaCl (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 %). У большинства образцов полевицы побегоносной и овсяницы красной этот признак реализовался на уровне целого растения. Показано наследование устойчивости к хлориду натрия и другим солям у полевицы побегоносной. Разработанный метод может быть использован для получения кормовых и городских трав, устойчивых к засолению.

Овсяница, полевица, солеустойчивость, клеточная селекция

Короткий адрес: https://sciup.org/142133517

IDR: 142133517 | УДК: 635.928:581.143.6:[573.6.086.83+577.21]

Текст научной статьи Получение многолетних трав, устойчивых к хлоридному засолению, с помощью клеточной селекции

Засоление почв — серьезная проблема современного растениеводства и городского озеленения (1, 2). Засоленные почвы в России составляют 53 997 тыс. га, или 3,3 % от общей площади (1). Возможность возделывания культурных растений на таких землях определяется концентрацией и химическим составом солей в корнеобитаемых слоях. Различают сульфатное, сульфатно-хлоридное, карбонатное, хлоридное засоление. Последнее особенно токсично для растений. Формирование солон-цеватости крайне неблагоприятно, поскольку препятствует развитию корневой системы растений и, как следствие, приводит к снижению урожайности и качества продукции (3).

Для восстановления засоленных естественных кормовых угодий и создания культурных пастбищ используют многолетние травы. Толерантность и урожайность кормовых трав резко различается в зависимости от их биологических особенностей, степени засоленности почвы и экологических факторов. Исследования чувствительности ряда кормовых трав к засолению показало, что между высотой проростков и показателями засоления почвы существует зависимость, близкая к прямолинейной, выявлены изменения роста проростков кормовых культур (преимущественно многолетних трав) на образцах чернозема, увлажненного NaCl (в диапазоне засоления 1-18 г/л), при влажности, близкой к наименьшей влагоемкости (4). Полевица побегоносная и овсяница красная чувствительны к засолению.

Современные биотехнологии позволяют ускорить процесс селекции устойчивых к засолению форм растений. Следует отметить, что клеточная селекция — это экологически безопасная технология создания 106

адаптивных форм растений, использующая природные резервы их изменчивости. Технологии клеточной селекции хорошо зарекомендовали себя при получении растений, толерантных к засухе, засолению, тяжелым металлам (5-7). У некоторых видов отобраны солеустойчивые клоны. Регенеранты, полученные из них, также толерантны к засолению (8-10). В то же время после регенерации солеустойчивость сохраняется не всегда.

В большинстве случаев в клеточной селекции на солеустойчивость в качестве селективного агента используют хлорид натрия. Также применяют аналоги некоторых аминокислот и осмотически активные вещества (полиэтиленгликоль, маннит, сорбит). Использование NaCl как селективного агента имеет ряд преимуществ, поскольку дает возможность отбирать солеустойчивые клеточные линии независимо от механизма, обеспечивающего адаптацию. Обычно частота солеустойчивых клеток в случае использования NaCl больше, чем с другими, более специфическими селективными системами, так как он в отличие от осмотиков (ПЭГ, пролин и др.) обладает еще и токсическим действием.

Целью настоящей работы было получение растений полевицы и овсяницы, устойчивых к высоким концентрациям хлорида натрия.

Методика. Объектами исследования были два вида многолетних трав: овсяница красная ( Festuca rubra L.) и полевица побегоносная ( Agrostis stolonifera L.). Реакцию исходных растений на засоление хлоридом натрия, хлоридом магния и хлоридом кальция оценивали по всхожести семян и росту. Семена обрабатывали марганцовокислым калием, промывали водой, выкладывали в чашки Петри на фильтровальную бумагу, смоченную раствором одной из солей (0,5 и 1 %, контроль — вода).

Каллус получали из семян на модифицированной агаризованной среде Мурасиге-Скуга (MS) с добавлением 3 мг/л 2,4-дихлорфеноксиук-сусной кислоты (2,4-Д). Семена предварительно стерилизовали коммерческим отбеливателем «Белизна» и трижды промывали стерильной дистиллированной водой. Для роста каллуса использовали среду MS с добавлением 1 мг/л 2,4-Д. Чувствительность каллусных тканей к засолению определяли по увеличению сырой массы инокулюмов после 1 мес культивирования на средах MS с 1 и 2 % NaCl (контроль — среда MS без NaCl). Регенерацию и укоренение растений проводили на среде MS без гормонов. Для отбора солеустойчивых клеток 2100 каллусов полевицы и 750 овсяницы культивировали в течение двух пассажей на средах с добавлением 1 или 2 % NaCl (контроль — среда MS без NaCl). Регенерацию и укоренение растений из выживших клонов также проводили на средах с 1 и 2 % NaCl, затем 40 растений полевицы и 20 овсяницы пересаживали в почву. После адаптации в грунт вносили NaCl (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 %) и через 1 мес оценивали долю выживших растений и увеличение их высоты, за 100 % принимая средний прирост растений в почве без соли (контроль) . Остальные регенеранты использовали для получения семян.

Для оценки устойчивости к засолению у потомков регенерантов семена 10 растений (по 30-100 шт. в каждом опыте) проращивали в водных растворах 1 % хлорида натрия (контроль — вода). Результаты учитывали через 7-14 сут. Потомство наиболее продуктивных клонов использовали для дальнейшего определения солеустойчивости в водных растворах и почвенных условиях при 1 % засолении. Потомство некоторых регенерантов проанализировали в 4 поколениях. Для оценки устойчивости к другим солям семена одного из регенерантов проращивали в водных растворах с 1 % бишофита (хлорид магния) или 1 % хлорида кальция.

Стандартное отклонение рассчитывали с помощью программы

Microsoft Excel 2003 .

Результаты. Замедление всхожести растений в чашках Петри на первом этапе исследований наблюдали уже при концентрации хлорида натрия 0,5 %, однако через 10-14 сут большая часть семян начинала прорастать. При содержании бишофита 0,5 % всхожесть овсяницы красной составила 82 %, в варианте с 0,5 % хлорида кальция — 63 %. Засоление существенно влияло и на рост растений полевицы побегоносной, причем наибольшей токсичностью обладал хлорид натрия (табл. 1).

1. Рост побегов (к контролю, %) у полевицы побегоносной Agrostis stolonifera L. при разных концентрациях хлоридов в среде (лабораторный опыт)

|

Анализируемая |

Концентрация, % |

|

|

соль |

0,5 | |

1,0 |

|

Хлорид натрия |

70±6,7 |

41±4,1 |

|

Хлорид магния |

80±8,2 |

51±5,6 |

|

Хлорид кальция |

75±7,6 |

51±5,0 |

Среди культурных растений наименее солевыносливы кукуруза, сорговые, просо, полевой горох, люцерна, среднеустойчивы хлопчатник, ячмень, рожь, спаржа, кормовая трава тимофе- евка, донник, пшеница, из относительно устойчивых можно выделить сахарную свеклу (11). По нашим данным полевица и овсяница имели повышенную чувствительность к засолению.

Для отбора мутантных клеток, обеспечивающих стабильную соле-устойчивость, первичный каллус культивировали на средах с высокой концентрацией хлорида натрия, поскольку при низких значениях у клеток возникает обратимая адаптация с потерей толерантности в отсутствии соли. Засоление снижало жизнеспособность каллусных тканей. При культивировании на среде с 1 % NaCl доля выживших каллусов у овсяницы составила 70±7,4, у полевицы — 68±7,2 %, с 2 % — соответственно 56±5,6 и 50±5,8 % (выживание в контроле — 100 %). Отобранные экспланты вновь помещали на селективную среду с 1 или 2 % NaCl. После двух пассажей на среде, содержащей 1 % NaCl, и у овсяницы, и у полевицы выжило менее половины каллусов. Интенсивность роста отселектированных клонов была сопоставима с таковой у исходных клеток на среде без соли. Стрессовые факторы и длительное культивирование уменьшали регенерационную способность ткани, поэтому необходимо сокращать продолжительность культивирования. После культивирования в течение двух пассажей каллусы пересаживали на среду для регенерации.

Иногда метаболизм устойчивых клеток перестраивается по гало-фитнму типу и они лучше растут на среде с солью, чем в контроле. Для повышения вероятности отбора только устойчивых мутантных вариантов регенерацию растений из отобранных клонов также проводили на среде с NaCl. Только 60 каллусов овсяницы и 200 каллусов полевицы при 1 % засоления сформировали растения, часть которых погибла при пересадке в почву (табл. 2).

2. Результаты отбора in vitro толерантных к NaCl растений полевицы побегоносной Agrostis stolonifera L. (П) и овсяницы красной Festuca rubra L. (О)

|

Концентрация NaCl, % |

Общее число |

Число, шт. |

||||

|

каллусов, шт. |

устойчивых клонов |

регенерантов in vitro |

регенерантов в почве |

|||

|

П 1 О |

П |

О |

П | О |

П |

О |

|

1 1500 450 590 180 200 60 132 26

2 600 300 150 86 50 25 18 9

При проведении селекции в более жестких условиях (среда, содержащая 2 % NaCl) значительная часть каллусной ткани теряла жизнеспособность в течение 2 нед. Большинство эксплантов приобретало черты не-эмбриогенного каллуса, и лишь некоторые клоны сохраняли эмбриоген-ную способность и имели прирост биомассы. Из них были получены рас- тения-регенеранты, однако с меньшей частотой, чем при проведении селекции на среде с 1 % NaCl. Использование высоких концентраций токсиканта привело к существенному увеличению гибели растений при пересадке в почву, около 30 % регенерантов имели морфологические отличия от исходных растений — низкорослость, отсутствие кущения, более жесткие листья, другой оттенок листьев.

Следовательно, применение высоких концентраций токсиканта неэффективно. Более целесообразно использовать схему клеточной селекции с 1 % NaCl, так как в этом случае приживаемость растений в почве была значительно выше по сравнению с таковой в более жестких условиях и мы получили регенеранты, давшие семена.

Для проверки солеустойчивости часть полученных регенерантов (40 растений полевицы и 20 — овсяницы) после селекции в среде, содержащей 1 % хлорида натрия, высаживали в сосуды с почвой и вносили NaCl в концентрациях 0,5-2,0 %. В почве без соли прирост за 1 мес был одинаковым у исходных растений и регенерантов, составив 5 см для овсяницы и 4 см — для полевицы. В варианте с засолением выживаемость регенерантов была выше, чем у исходных растений, при всех концентрациях NaCl. С увеличением концентрации соли разница увеличивалась. При 1,5 % засолении у исходных растений полевицы средний прирост за месяц составлял 18 %, у солеустойчивых регенерантов — 56 %, у исходных растений овсяницы — 20 %, у регенерантов — 50 %. При этом индивидуальные растения демонстрировали различную реакцию на NaCl. Например, при 1,5 % засолении 20 % регенерантов полевицы погибли.

Не у всех растений, полученных из отселектированных клеточных клонов, признак устойчивости проявлялся на уровне целого организма. Возможно, что после относительно непродолжительного культивирования на селективной среде в популяции могли остаться чувствительные клетки, из которых были получены растения. Однако в большинстве случаев признак устойчивости к засолению сохранялся у целого растения.

Поскольку селекционную и экологическую ценность представляет только наследуемая солеустойчивость, необходимо было проверить реакцию на засоление у растений, выращенных из семян регенерантов. Несмотря на отсутствие у большинства растений морфологических отличий от контроля, регенеранты существенно различались по семенной продуктивности. У овсяницы зацвело только одно растение, но число семян оказалось слишком мало для анализа. В первый год у полевицы семена завязались у 10 регенерантов (всего за время наблюдения — у 26). У значительной части регенерантов семенная продуктивность была небольшой.

Семена 10 регенерантов протестировали на устойчивость к NaCl в водных растворах, и 9 из 10 растений продемонстрировали повышенную солеустойчивость, потомство наиболее продуктивных клонов было использовано для дальнейшего определения солеустойчивости.

Потомки регенерантов №№ 32 и 33 продемонстрировали высокую солеустойчивость, всхожесть семян и длина проростков при 1 % NaCl были в 2 раза больше соответствующих показателей у исходных растений. У проростков исходных растений в варианте с солью корни появились только у единичных растений, у большинства регенерантов не отмечали ингибирования корнеобразования по сравнению с контролем. В почвенных условиях 1 % засоление не оказывало влияния на рост потомков регенерантов. Оценка растений четырех семенных поколений в водных растворах хлорида натрия показала, что признак солеустойчивости сохранялся. Однако степень его проявления у потомков регенерантов была различной.

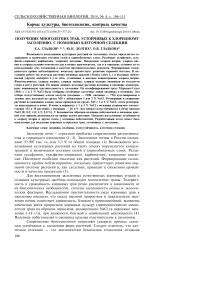

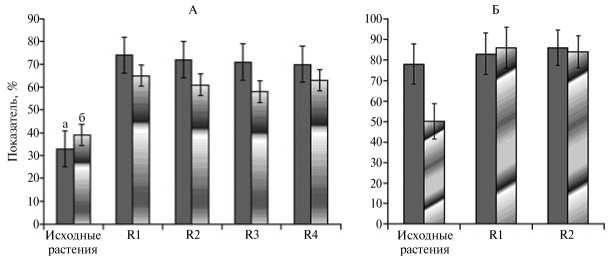

Так, потомки регенеранта № 56 обладали существенно большей толерантностью к засолению, чем потомки регенеранта № 58. Различная степень устойчивости к NaCl была, вероятно, следствием сегрегации генов, контролирующих реакцию на засоление. Всхожесть и прирост при содержании в среде 1 % NaCl оставались неизменными у потомков регенеранта № 56 на протяжении четырех поколений, следовательно, признак устойчивости к засолению у этого регенеранта был стабильным (рис.). Проявление солеустойчивости в потомстве регенерантов, полученных после клеточной селекции, свидетельствует о мутационной природе этого признака.

Всхожесть семян (а) и рост (б) у потомков растения-регенеранта (R) полевицы побегоносной Agrostis stolonifera L. № 56 в водном растворе с 1 % NaCl (А) и 1 % MgCl2 (Б) (лабораторный опыт) .

Токсическое действие на растения оказывают не только ионы хлора, но и натрия, поэтому мы оценили толерантность к другим хлоридам. Семена одного из регенерантов проращивали с 1 % хлорида магния или 1 % хлорида кальция. В варианте с водным раствором бишофита исходные растения отставали в росте от потомков регенерантов (см. рис.). В почве 1 % хлорида магния не оказывал существенного влияния рост регенерантов. При действии 1 % хлорида кальция наблюдалось существенное ингибирование корней у нетолерантных растений, у некоторых из них отмечались признаки хлороза (в отличие от устойчивых к хлориду натрия растений).

Таким образом, у большинства полученных из солеустойчивых клеточных линий растений-регенерантов полевицы побегоносной и овсяницы красной признак солеустойчивости реализуется на уровне целого растения. Для полевицы показано наследование толерантности к NaCl и перекрестная устойчивость к другим солям. Следовательно, отбор клеток на среде с NaCl оказался эффективной селективной схемой, обеспечивающей устойчивость к некоторым другим хлоридам . Большинство полученных растений существенно увеличили предел толерантности к засолению, продемонстрировав способность переносить высокое содержание солей в среде, в отличие от исходных растений, у которых даже при средней степени засоления наблюдалось существенное ингибирование роста и снижение декоративных качеств. Использование клеточной селекции позволяет повысить предел толерантности растений к засолению почвы, что существенно увеличивает вероятность их выживания в неблагоприятных условиях.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Казакова ЛА. Комплексная мелиорация орошаемых солонцовых и засоленных почв Нижнего Поволжья. Докт. дис. Волгоград, 2007.

-

2. Доклад о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2011 году (Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы). М., 2012.

-

3. Шихмурадов А.З. Устойчивость образцов твердой пшеницы Triticum durum L. к засолению почвы хлоридом натрия. Сельскохозяйственная биология, 2009, 1: 34-37.

-

4. Зайцева Р.И., Желнакова Л.И., Никитина Н.С. Характеристика солеустойчиво-сти кормовых культур в начальной фазе вегетации при засолении чернозема хлоридом натрия. Бюл. Почвенного института им. В.В. Докучаева (М.), 2009, 63: 25-40.

-

5. Гладков Е.А. Оценка фитотоксичности комплексного воздействия тяжелых металлов и определение ориентировочно допустимых концентраций для цинка и меди. Сельскохозяйственная биология, 2010, 6: 33-36.

-

6. Гладков Е.А., Гладкова О.В. Оценка комплексной фитотоксичности тяжелых металлов и получение растений, обладающих комплексной устойчивостью. Биотехнология, 2007, 1: 81-85.

-

7. Gladkov E.A., Gladkova O.N., Glushetskaya L.S. Estimation of heavy metal resistance in the second generation of creeping bentgrass ( Agrostis stolonifera ) obtained by cell selection for resistance to these contaminants and the ability of this plant to accumulate heavy metals. Applied Biochemistry and Microbiology, 2011, 47(8): 776-779.

-

8. Губанова Н.Я., Дубровная О.В., Чугункова Т.В. Отбор и сравнительный анализ устойчивых к солевому стрессу каллусных культур кормовой свеклы, полученных из эксплантов различной плоидности. Физиология и биохимия культурных растений, 2000, 32(5): 362-369.

-

9. Серазединова Л.Д., Полимбетова Н.С., Лесова Ж.Т., Жуловчинова С.О., Каниев Б.К., Аликулов З.А., Карабаев М.К., Жардемали Ж.К. Действие хлорида натрия и полиэтиленгликоля в различных концентрациях на рост суспензионных клеток пшеницы. Физиология и биохимия культурных растений, 2000, 32 ( 4): 302-309.

-

10. Lupotto E., Locatelli F., Lusardi M.C. In vitro selection for salt tolerance in maize. In: Biotechnology in agriculture and forestry. V. 25. Maize /Y.P.S. Bajaj (ed.). Springer-Verlag, Berlin. Heidelberg, 1994, 25: 314-330.

-

11. Косулина Л.Г., Луценко Э.К., Аксенова В.А. Физиология устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. Ростов-на-Дону, 1993.

Институт физиологии растений РАН Поступила в редакцию им. К.А. Тимирязева, 25 апреля 2013 года

2Московский государственный машиностроительный университет, 105066 Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, 21/4; 3Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,

105005 Россия, г. Москва, 2-я Бауманская ул., 5, стр. 1

In vitro SELECTION FOR TOLERANCE TO SOIL CHLORIDE SALINIZATION IN PERENNIAL GRASSES

E.A. Gladkov1 , 2 , 3, Yu.I. Dolgikh1, O.V. Gladkova2