Система критериальных показателей реализации инновационных программ социально-экономического развития региона

Автор: Кисуркин А.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Трибуна молодых ученых

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты управления региональным инновационным развитием с позиции реализации возможностей в сфере хозяйственного воспроизводства субъектов управления при распределении полномочий управления региональными ресурсами. Предложена схема осуществления целенаправленных преобразований.

Регион, развитие, инновации, программа, реализация, система критериев

Короткий адрес: https://sciup.org/14082277

IDR: 14082277 | УДК: 332.1

Текст научной статьи Система критериальных показателей реализации инновационных программ социально-экономического развития региона

Долгосрочный устойчивый социально-экономический рост России требует разработки и реализации инновационных программ развития. В решении поставленного вопроса необходимо учитывать роль и место государственного регионального управления инновационными ресурсами, что воплощается в жизнь через программные механизмы модернизации регионального хозяйственного комплекса, а также повышения прозрачности и грамотности управления процессом инновационного развития со стороны законодательных и исполнительных органов федеральной, региональной и муниципальной власти. От успешности совместных действий субъектов управления (федеральных, региональных, муниципальных) напрямую зависит эффективность принимаемых решений и, соответственно, динамика инновационного развития каждого конкретного территориального образования [1].

Особенностью управления инновационным территориальным развитием являются вопросы согласованности управляющего воздействия на всех уровнях субъектов управления: федеральном, региональном, муниципальном.

Учитывая, что инновационные процессы определяются реформированием российского и регионального образования, необходимо разработать такие схемы распределения полномочий между субъектами управления.

Отсутствие комплексного механизма перераспределения уровней ответственности между управляющими структурами при изменении внутренних и внешних условий инновационного развития региона; недостаточность исследований по эффективности управления региональными ресурсами в зависимости от полномочий субъектов управления и учета глобальных и локальных региональных и муниципальных социальноэкономических факторов развития; отсутствие методики устойчивого развития территории при разграничении, распределении и перераспределении полномочий субъектов управления являются основными проблемами.

Для решения перечисленных проблем необходимо исследовать теоретические и практические аспекты управления региональным инновационным развитием с позиции реализации возможностей в сфере хозяйственного воспроизводства субъектов управления при распределении полномочий управления региональными ресурсами. Вопрос о распределении полномочий по управлению экономическими ресурсами между федеральными, региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления закреплен в Федеральном законе № 199 (ред. от 18.07.11 г.). Изменения, внесенные данным законом, позволяют приобрести относительную независимость в принятии управленческих решений федеральных, региональных и муниципальных субъектов управления, что, несомненно, является генератором возможностей, открывающихся перед ними.

Изучение особенностей влияния существующих полномочий государственного и муниципального управления на показатели инновационного территориального развития позволит выявить наиболее значимые направления управленческого воздействия (экономические ресурсы) и принять такие управленческие решения, которые дают возможность в согласовании действий субъектов управления [2]. Все это позволяет говорить о необходимости совершенствования инструментов распределения полномочий по уровням государственного и муниципального управления.

Несмотря на то, что исследованию социально-экономических процессов в последнее время уделяется большое внимание, данная проблема по-прежнему остается актуальной и недостаточно изученной. До сих пор дискуссионными остаются вопросы, связанные с оценкой степени влияния региональных инновационных факторов на социально-экономическое развитие регионов, и практически не изучен вопрос о распределении полномочий субъектов управления по уровням управления.

Сочетание рассмотренных проблем определяет актуальность разработки критериев оценки иннова- ционного состояния региона с учетом распределения полномочий субъектов управления.

Все многообразие инновационных критериев делает задачу достижения определенных результатов трудно определимой. Появляется необходимость в четко сформулированной системе оценочных показателей инновационного развития региона, которая позволит не только строить стратегические прогнозы, но и оперативно решать вопросы управления региональными ресурсами.

Оценивать уровень социально-экономического развития следует, опираясь на концепцию распределения полномочий управления. За последние 30 лет разработано достаточно много концепций оценки экономического роста. Основной упор сделан на выявление механизма обеспечения экономического роста и его отдельных факторов [3]. Однако часто эффективность инновационного развития регионов рассматривается лишь с позиции тенденций изменения вышеперечисленных показателей. Подход отслеживания и мониторинга только динамики социально-экономических процессов не может служить инструментарием управления региональным развитием.

Основное воздействие на регулируемую экономику оказывает уровень и динамика социальноэкономических показателей регионального хозяйства. Критерий их оценки должен выражать конечную цель – обеспечение эффективного инновационного развития, радикального изменения качества жизни населения, развития человеческого капитала, повышения инновационного и инвестиционного потенциала при соответствующем управлении экономическими ресурсами на государственном и муниципальном уровнях.

Под инновационным развитием можно понимать целенаправленное, прогрессивное изменение состава, взаиморасположения и взаимодействия инновационных факторов функционирования социально-экономических систем региона, повышающих их эффективность, поэтому критерием уровня развития и характера изменений в социально-экономических системах должен быть универсальный интегральный показатель, объединяющий в себе влияние всех факторов [4].

Критериальные показатели включают ключевые параметры, используемые для определения объективного состояния социально-экономического развития региона. Критерии оценки должны быть различными: оценка производится по количественным и качественным параметрам, по территориальным и временным показателям. Поэтому необходимо учитывать следующие факторы:

фактор времени (временной лаг);

динамичность показателей социально-экономического развития;

-

неравноценность результатов;

-

сопоставимость показателей регионального развития;

неопределенность и риски, возникающие вследствие долговременного периода критериальной оценки.

Критериальную оценку регионального развития можно осуществлять, используя два подхода.

Первый подход основывается на оценке отдельных индикаторов, которые численно характеризуют отдельные направления в экономике и социальной сфере.

Второй подход основывается на оценке степени достижения поставленных перед регионом целей развития в виде плановых показателей (среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования). Но, учитывая тот факт, что плановые показатели могут отражать общую тенденцию развития региональной экономики, либо являться следствием экзогенных факторов, целесообразно проводить компаративный анализ, то есть сравнение с другими регионами и общероссийскими показателями.

Эффективность инновационной деятельности региона и народного хозяйства в целом в значительной степени зависит от эффективности системы управления. На практике всегда стоит задача выбора наиболее эффективного варианта реализации управленческих решений. Поэтому эффективность проектов регионального развития связана с созданием такой системы показателей (критериев), которые наиболее полно отражают результаты и необходимые затраты в виде набора факторов. Следовательно, необходимость построения системы критериев, учитывающих разграничение полномочий субъектов управления по соответствующим уровням (федеральный, региональный, муниципальный), является первостепенной задачей в современном региональном управлении [5].

На текущий момент в России представленные классификации слишком разнообразны и также не учитывают характер влияния соответствующих полномочий субъектов управления.

При выделении системы критериальных показателей в работе использована концепция теории стадий роста Д. Белла. Согласно данной концепции, каждой стадии развития соответствует своя движущая сила в виде управляющего воздействия, а следовательно, и особый, типичный только для этой стадии набор критериев. Предлагается выделить систему частных критериев и на их основе построить интегральный критерий оценки социально-экономического развития региональных систем при выборе соответствующих полномочий по уровням управления.

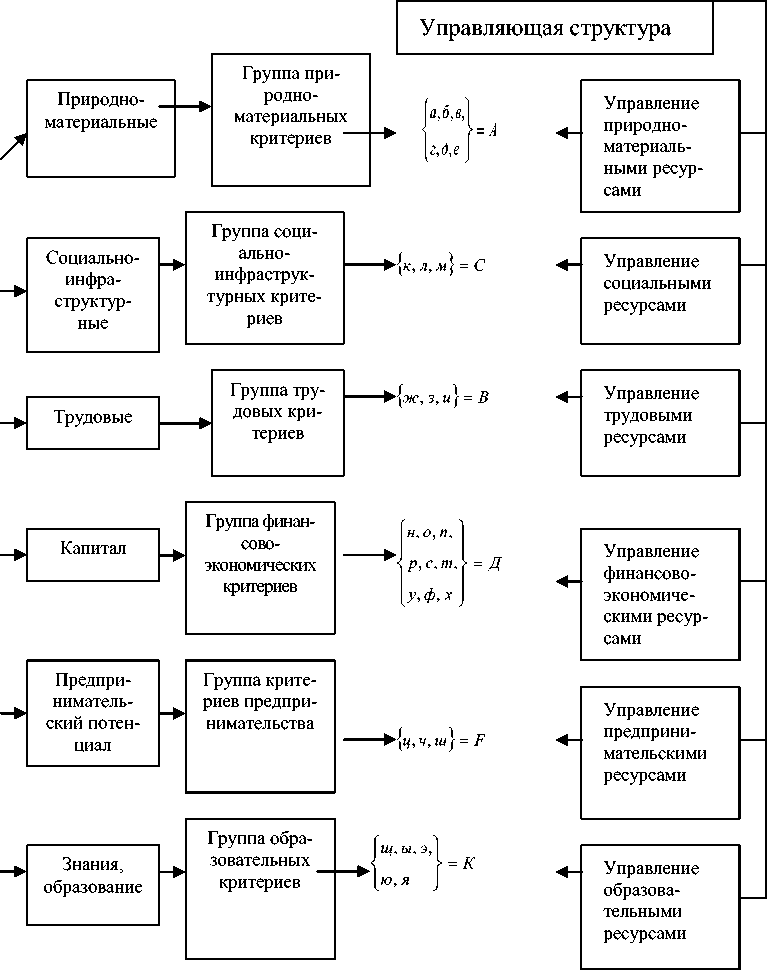

Классификация частных критериев построена в виде индикаторов факторных признаков (рис.).

Система критериев оценки факторов инновационного развития:

А – интегральный показатель «природно-материальный критерий» включает: а – уровень ресурсов добывающей промышленности на душу населения; б – доля посевных земель в общей площади региона; в – основные производственные фонды; г – инвестиции в основной капитал на душу населения; д – удельный вес природных ископаемых на душу населения; е – индекс промышленного производства

В – интегральный показатель «трудовой критерий» включает: ж – численность экономически активного населения; з – коэффициент нагрузки (на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособного возраста); и – коэффициент рождаемости.

С – интегральный показатель «информационно-инфраструктурный критерий» включает: к – общая протяженность автомобильных дорог; л – затраты организаций на информационные и коммуникационные технологии; м – доля доходов бюджета от информационных услуг.

Д – интегральный показатель «финансово-экономический критерий» включает: н – отношение государственного долга к доходам бюджета; о – отношение заемных средств к доходам бюджета; п – ВРП, приходящийся на душу населения; р – денежные доходы населения в расчете на одного жителя; с – доля прибыльных предприятий в общем количестве, зарегистрированных на территории региона; т – сальдо прибыли и убытков предприятий на одного жителя; у – уровень потребления населением материальных благ; ф – доля инвестиций в структуре ВРП; х – доля инвестиционной продукции в общем объеме производства.

F – интегральный показатель «предпринимательский критерий» включает: ц – число местных предприятий в общей численности предприятий; ч – доля объема продукции малых и средних предприятий в ВРП; ш – доля занятых в предпринимательском секторе к общей численности населения.

К – интегральный показатель «образовательный критерий» включает: щ – уровень образования населения; ы – число студентов высших учебных заведений на 10000 человек населения; э – доля населения с высшим образованием в общей численности населения; ю – численность учащихся дневных образовательных учреждений; я – доля кандидатов и докторов наук в общей численности населения.

В качестве интегрального критерия оценки инновационного развития региональных социальноэкономических систем (интегральный критерий ожидаемого уровня инновационного развития) предлагается обобщающий измеритель социально-экономического положения региона, рассчитанный как суммарная величина частных критериев при определенном оптимальном сочетании экономических факторов, соответствующих стадии развития регионов (табл.).

Компоненты интегрального критерия оценки реакций инновационного развития региональных систем

|

Частный критерий |

Характеристика с позиции функционирования экономических факторов |

|

Природно-материальный К 1 (группа А) |

Отражает состояние природных ресурсов, биологических, климатических и репродуктивно-биологических |

|

Трудовой, К 2 (группа В) |

Способность производить товары и услуги |

|

Социально-инфраструктурный К 3 (группа С) |

Формирование социально-экономического пространства |

|

Финансово-экономический К 4 (группа Д) |

Движение капитала |

|

Предпринимательский К 5 (группа F) |

Способность к организации производства товаров и услуг |

|

Образовательный К 6 (группа К) |

Необходимые знания и потенциальные, необходимые для производства товаров и услуг |

|

Интегральный критерий оценки инновационного развития региональных систем |

6 ИКР = S Kd i = 1 i i , где d i – степень важности критерия |

Экономическая сущность интегрального критерия (ИКР) заключается в комплексной оценке готовности региональных социально-экономических систем реагировать на изменение параметров экономических ресурсов региона в зависимости от полномочий, закрепленных за соответствующими субъектами управления.

Национальные интересы связаны, прежде всего, с решающей ролью регионального развития в преодолении депрессивных явлений. В этих условиях важным является тезис о поиске критериальных показателей социально-экономического развития региона. Признание исключительной роли регионов в развитии экономики стало общепризнанным постулатом современной экономической науки. Однако до превращения региональной идеи в эффективно действующий инструмент и механизм экономической практики необходимо разработать общие принципы и критерии оценки с целью сравнения результатов. В научном отношении можно говорить об отсутствии единых критериев регионального развития по характеру управляющего воздействия со стороны федеральных, региональных и муниципальных органов управления.

Из-за отсутствия ясного механизма оценки управляющего воздействия происходят нескоординированные между собой процессы с высокими издержками. В качестве основных инструментов оптимизации таких процессов могут выступать масштабные преобразования в законодательстве, преобразования в финансовой системе в виде перераспределения полномочий субъектов управления. Сдвиги в отношениях собственности стали главной движущей силой таких преобразований, в результате которых закладывается фундамент регионального развития.

Все вышеизложенное предполагает необходимость выработки критериальных показателей, схемы и алгоритма действий в рамках концепции регионального социально-экономического развития. Уже при принятии решений по формированию тех или иных программ развития целесообразно знать критерии оценки и механизмы достижения поставленных целей, позволяющих преодолевать финансово-экономическую нестабиль- ность, обеспечить реструктуризацию, диверсификацию, рост и развитие региональной экономики, решение определенных социальных задач, повысить качество жизни людей и т.д.

Отсутствие такого подхода в нынешних концепциях развития существенно тормозит решение многих социально-экономических задач. На основе проведенных исследований, изложенных выше, можно предложить следующую схему осуществления целенаправленных региональных преобразований:

-

1. При осуществлении функций управления региональной экономикой следует изучить особенности влияния существующих полномочий государственного и муниципального управления на показатели эффективности региона.

-

2. На стадии выбора методов управления региональным развитием необходимо разработать систему критериев оценки факторов социально-экономического развития регионов.

-

3. С целью повышения эффективности управляющего воздействия следует использовать интегральный критерий оценки реакций социально-экономического развития.

С помощью интегрального критерия необходимо оценивать и эффективность деятельности субъектов управления и долю их участия в реализации программ регионального развития.

В контексте вышеизложенного можно говорить о необходимости использования критериальных показателей развития. Процесс создания новых институтов оценки должен включать анализ и прогнозирование степени влияния органов управления различного уровня на конечные результаты функционирования региона.

Особое внимание должно быть уделено формированию инструментов распределения полномочий субъектов управления, которые могут изменить принципы организации и работы федеральных, региональных и муниципальных органов управления.