Влияние жизнедеятельности узкочерепной полевки (Microrus gregalis Pall.) на активность микробоценозов почвогрунтов отвалов Бородинского буроугольного разреза

Автор: Богородская А.В., Екимов Е.В., Шишикин А.С.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 10, 2013 года.

Бесплатный доступ

Выявлено достоверное увеличение углерода микробной биомассы в подстилках и верхнем минеральном слое реплантозема и литострата колоний полевок. Интенсивность базального дыхания достоверно повышалась только в верхнем минеральном слое колоний полевок на двух отвалах. Жизнедеятельность узкочерепной полевки приводит к возрастанию численности микрофлоры азотного цикла.

Узкочерепная полевка, техногенные поверхностные образования, микробная биомасса, базальное дыхание

Короткий адрес: https://sciup.org/14082758

IDR: 14082758 | УДК: 630.114.68:599.323

Текст научной статьи Влияние жизнедеятельности узкочерепной полевки (Microrus gregalis Pall.) на активность микробоценозов почвогрунтов отвалов Бородинского буроугольного разреза

На разновозрастных отвалах Бородинского буроугольного разреза создаются все условия для изучения роли мышевидных в повышении биологической активности почвогрунтов и пионерном почвообразовательном процессе. Зоогенное влияние на интенсивность микробиологических процессов ювенильных почв горных отвалов - наименее изученное направление в почвенно-биологических исследованиях.

Цель исследований. Оценка влияния колоний-поселений узкочерепной полевки ( Microrus gregalis Pall. ) на активность микробоценозов техногенных поверхностных образований (ТПО) отвалов Бородинского буроугольного разреза.

Материалы и методы исследований. Территория Бородинского буроугольного разреза (восточная часть КАТЭКа), расположена в Канской котловине, которая в соответствии со схемой природной зональности Средней Сибири относится к северной окраине степной зоны [13]. По почвенно-географическому районированию изучаемая территория относится к Красноярско-Канской подпровинции выщелоченных и обыкновенных черноземов, лугово-черноземных и серых лесных длительносезонномерзлотных почв [12].

Исследования осуществляли на двух 25-летних отвалах с нанесением плодородного слоя почвы (ПСП) (реплантозем) и без - (литострат) [8].

Образцы подстилки (ветоши) и минерального слоя ТПО (0-10 см) отобраны в 10-кратной повторности в колониях-поселениях узкочерепной полевки в конце вегетационного периода (начало сентября). Колонии выбирались случайным образом. Их возраст составлял не менее 5–15 лет. Плотность населения узкочерепной полевки на поверхности отвалов достигла 41–55 экз/га, а поселения полёвки занимали не менее 10 % на пробных площадях. Площади колоний варьируют от 0,25 до 120 м2, наиболее часто – от 5 до 40 м2. Образцы отбирали из колоний, занимающих площади 12–25 м2, с численностью 4–8 семейных групп.

В качестве контрольных образцов использовалась подстилка и верхний минеральный слой ТПО за пределами территории колонии, при условии отсутствия следов жизнедеятельности полевок: нор, троп, кормовых столиков, экскрементов.

Определяли содержание микробной биомассы (С мик ) методом субстрат-индуцированного дыхания СИД [2, 14]. В стеклянные флаконы (250 мл) помещали 2 г почвогрунта или 1 г подстилки (ветоши) и добавляли 0,2 мл глюкозо-минеральной смеси (ГМС, мг/мл: глюкоза – 200; К 2 НРО 4 – 20; (NH 4 ) 2 SO 4 – 20), герметично закрывали резиновыми пробками и инкубировали при 22 ° С в течение 3-4 часов, что соответствует лаг-периоду роста микробной популяции [2]. С мик определяли путем пересчета скорости СИД по формуле [14]: С мик (мкг С/г почвы) = (мкл СО 2 г-1 почвы час-1)×40,04+0,37.

Базальное (фоновое) дыхание (БД) почвы измеряли по скорости выделения СО 2 почвой за 24 ч ее инкубации при 25оС. Определение СО 2 проводили хроматографически, как описано для определения СИД, только вместо внесения раствора ГМС вносили воду. Скорость базального дыхания выражали в мкг СО 2 -С/г почвы/час.

БД и СИД определяли по разности концентраций СО 2 в начале и в конце инкубации при помощи газового хроматографа Agilent Technologies 6890N (Центр коллективного пользования Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск), снабженного пламенно-ионизационным детектором и метанато-ром (Hewlet-Packard, США). Во время анализа использовали колонку Supelco 10182004 из нержавеющей стали с внутренним диаметром 3,175 мм и длиной 1828,8 мм. Адсорбент – 80/100 Porapak Q. Рабочие параметры хроматографа Agilent 6890N: температура термостата колонки – 80 оС, поток газа-носителя (гелия) – 20 мл мин-1. Режим работы пламенно-ионизационного детектора: температура детектора – 300 оС, температура заднего порта – 375 оС, поток водорода – 30 мл мин-1 , поток воздуха – 400 мл мин-1 . Объем вводимой газовой пробы 5 мл.

В образцах минеральной части ТПО изучали общую численность и структуру эколого-трофических групп микроорганизмов (ЭКТГМ) методом посева ни диагностические среды [9].

Посевы на диагностические среды выполнены в трех повторностях, измерения СИД и БД – в десяти, данные выражены как средние величины ± стандартное отклонение, расчет выполнен на вес абсолютносухой почвы (105 оС, 8 ч). Достоверность различий микробиологических показателей разных категорий участков оценивалась с помощью критерия Стьюдента для 5%-го уровня значимости. При обработке данных использовали статистический пакет программы Microsoft Excel 2003.

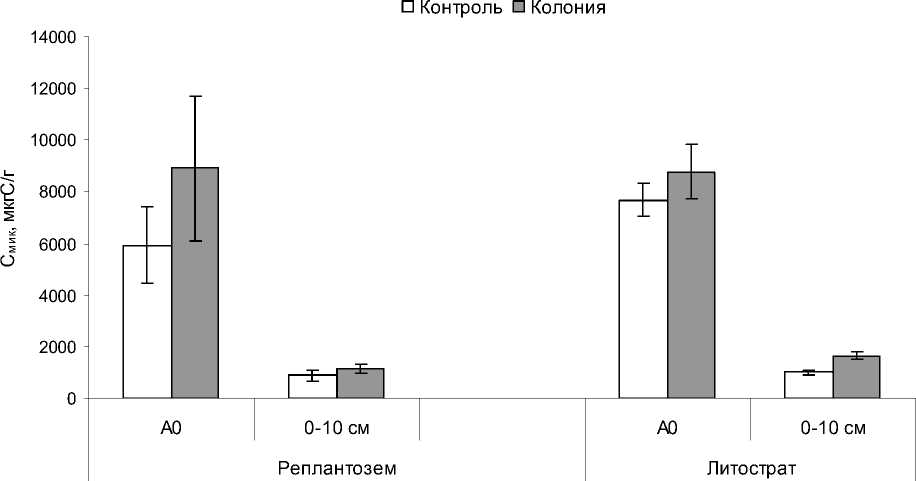

Результаты исследований и их обсуждение. На обоих отвалах с нанесением ПСП и без, как в подстилке, так и в верхнем минеральном слое ТПО колоний-поселений полевок, содержание углерода микробной биомассы оказалось выше, чем в контроле, при статистически достоверном уровне различий (рис. 1). В подстилке реплантозема содержание С мик оказалось большим в 1,5 раза и составило 8900 мкгС/г, тогда как в подстилке литострата – увеличивается на 14 % по сравнению с контролем и достигает 8760 мкгС/г. В верхнем минеральном слое ТПО, напротив, отмечено более значительное увеличение содержания С мик на отвале без нанесения ПСП (на 66 % от контроля), чем на отвале с ПСП (на 30 % от контроля).

Интенсивность БД достоверно повышалась в колониях-поселениях полевок только в верхнем минеральном слое ТПО на обоих типах отвалов. Почти двукратное увеличение интенсивности БД в колониях полевок отмечено в верхнем слое реплантозема, где оно достилало 2,3 мкг СО 2 -С/г почвы/час, тогда как в литострате – повышалось на 30 % от контроля. В подстилке на обоих отвалах интенсивность БД в колониях-поселениях полевок достоверно не изменялась.

Полученные данные свидетельствуют о накоплении углерода микробной биомассы в колониях-поселениях полевок за счет изменения структуры травянистого опада, обогащения почвы экскрементами и изменения физических свойств почвы. Увеличение базального дыхания в минеральном слое ТПО колоний полевок свидетельствует об интенсификации минерализационных процессов. В подстилке интенсивность базального дыхания не изменялась, что, вероятно, связано с накоплением органического вещества.

А

Б

Рис. 1. Содержание углерода микробной биомассы (А) и интенсивность базального дыхания (Б) в ТПО колоний-поселений полевок на отвалах Бородинского буроугольного разреза

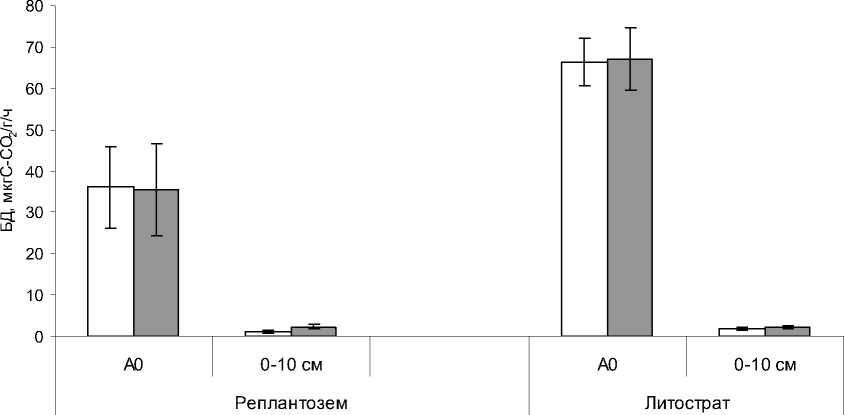

Среди ЭКТГМ в минеральном слое ТПО отвалов доминируют микроорганизмы с олиготрофным типом питания и использующие минеральные формы азота, тогда как численность аммонификаторов низкая (рис. 2). Это указывает на недостаток доступных для микроорганизмов форм органического вещества и легкогидролизуемого азота, что было отмечено другими исследователями для почвогрунтов отвалов [10].

В колониях-поселениях полевок отмечено достоверное возрастание численности аммонификаторов, причем больше в литострате (почти на 60 %), что, очевидно, связано с его обогащением азотсодержащими продуктами жизнедеятельности полевок [3]. Также вероятными причинами увеличения численности органо-трофной группы микробоценоза можно отметить трансформацию структуры травянистого опада и изменения физических свойств почвы (в частности, разрыхление и аэрация). Численность других ЭКТГМ в реплан- тоземе колоний полевок достоверно не изменялась. На отвале без ПСП в колониях-поселениях полевок достоверно увеличивается также количество олигонитрофилов, что свидетельствует об интенсификации процесса азотфиксации (рис. 2).

Аммонификаторы Использующие минеральный азот Олиготрофы Олигонитрофилы

Рис. 2. Структура и численность ЭКТГМ в минеральном слое ТПО в колониях-поселениях полевок на отвалах Бородинского буроугольного разреза

Заключение. Изучено влияние жизнедеятельности узкочерепной полевки на активность микробных сообществ техногенных поверхностных образований отвалов Бородинского буроугольного разреза. Показано достоверное увеличение углерода микробной биомассы в подстилках и верхнем минеральном слое ре-плантозема и литострата колоний полевок. Интенсивность базального дыхания достоверно повышалась только в верхнем минеральном слое колоний полевок на двух отвалах. Жизнедеятельность узкочерепной полевки приводит к возрастанию численности микрофлоры азотного цикла. Возрастает количество аммонификаторов и олигонитрофилов, особенно на отвале без нанесения ПСП. Отмеченные структурнофункциональные изменения в почвенном микробном блоке в колониях-поселениях узкочерепной полевки на отвалах Бородинского буроугольного разреза свидетельствуют об интенсификации процессов мобилизации азота и микробиологической минерализации органического вещества, что приводит к ускорению круговорота биогенных элементов и, следовательно, почвообразовательного процесса на отвалах.