10-антенный макет радиогелиографа на базе сибирского солнечного радиотелескопа

Автор: Лесовой С.В., Алтынцев А.Т., Занданов В.Г., Иванов Е.Ф., Губин А.В., Маслов А.И.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Рубрика: Физика солнца

Статья в выпуске: 12 т.1, 2008 года.

Бесплатный доступ

Начата модернизация Сибирского солнечного радиотелескопа - ССРТ [1, 2] - в многоволновый радиогелиограф. Создаваемый радиогелиограф будет предназначен преимущественно для измерения корональных магнитных полей, определения местоположения выделения энергии солнечных вспышек и исследования выбросов корональной массы. Такие задачи определяют весьма высокие требования к параметрам радиогелиографов следующего поколения. Требуются одновременно высокое пространственное разрешение, высокая скорость получения изображений и высокая чувствительность. Все эти параметры должны быть реализованы как можно в более широком диапазоне частот - от долей до десятков ГГц. Ожидаемые параметры будущего радиогелиографа на базе ССРТ приведены ниже: • ·пространственное разрешение 12…24′′, • ·временное разрешение 0.02…1.0 с, • диапазон частот 4…8 ГГц, • чувствительность до 100 K, • поляризация левая круговая и правая круговая, • поток данных 0.5…20 Мб/с (обычный и вспышечный режимы). В этой работе мы представляем описание широкополосных антенн, аналоговых оптических линий передачи данных и коррелятора, используемых в 10-антенном макете радиогелиографа.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103344

IDR: 142103344 | УДК: 520.27,

Текст научной статьи 10-антенный макет радиогелиографа на базе сибирского солнечного радиотелескопа

Начата модернизация Сибирского солнечного радиотелескопа – ССРТ [1, 2] – в многоволновый радиогелиограф . Создаваемый радиогелиограф будет предназначен преимущественно для измерения корональных магнитных полей , определения местоположения выделения энергии солнечных вспышек и исследования выбросов корональной массы . Такие задачи определяют весьма высокие требования к параметрам радиогелиографов следующего поколения . Требу ются одновременно высокое пространственное разрешение , высокая скорость получения изображений и высокая чувст вительность . Все эти параметры должны быть реализованы как можно в более широком диапазоне частот – от долей до десятков ГГц . Ожидаемые параметры будущего радиогелиографа на базе ССРТ приведены ниже :

-

• пространственное разрешение 12…24 ′′ ,

-

• временное разрешение 0.02…1.0 с ,

-

• диапазон частот 4…8 ГГц ,

-

• чувствительность до 100 K,

-

• поляризация левая круговая и правая круговая ,

-

• поток данных 0.5…20 Мб / с ( обычный и вспышечный режимы ).

В этой работе мы представляем описание широкополосных антенн , аналоговых оптических линий передачи данных и коррелятора , используемых в 10- антенном макете радиогелиографа .

We have started modernizing the Siberian Solar Radio Telescope (SSRT [1, 2]) into the Multiwave Radiohelyograph. This radiohelyograph will be applied to measure coronal magnetic fields, determine locations of solar-flare energy release, and examine coronal mass ejections. These tasks set rather strict requirements on parameters of next-generation radiohelyographs. High spatial resolution, high rate of obtaining images and high sensitivity are required simultaneously. All these parameters should be realized in as wide frequency range as possible (from fractions to tens of GHz). Anticipated parameters of the future SSRT-base radiohelyograph are listed below:

-

• spatial resolution – 12…24 ′′ ,

-

• time resolution – 0.02…1.0 с ,

-

• frequency range – 4…8 GHz,

-

• sensitivity – up to 100 K,

-

• polarization – left-hand circular and right-hand circular,

-

• data flow – 0.5…20 MB/s (normal and flare regimes).

In this paper, we describe broad-band antennas, analog optical data-transmission lines, and correlator, which are used in the 10-antanna radiohelyograph model.

Широкополосные антенны

Антенны представляют собой параболические рефлекторы диаметром 1.8 м ( рис . 1). В фокусе реф лектора установлены два скрещенных линейных облучателя , соединенных квадратурным мостом . Входы этого моста одновременно являются выхода ми левой и правой круговых поляризаций при рабо те антенны на прием . Развязка между левой и пра вой поляризациями ≈ 30 дБ , эллиптичность – 0.7 дБ . Согласование облучателя в полосе частот 4…8 ГГц характеризуется величиной КСВ 1.8…1.9 дБ .

Результаты наблюдений радиоизлучения Солнца с помощью такой антенны показали , что ширина диаграммы направленности слабо зависит от час тоты и составляет ≈ 2°. Уровень боковых лепест ков в диапазоне частот 4…8 ГГц находится в пре делах –20…–25 дБ . Антенная температура при наве дении антенны на Солнце составляет ≈ 800 K на часто те 6 ГГц , что близко к ожидаемому значению .

Вес широкополосной антенны в несколько раз меньше веса антенн , используемых на ССРТ . Это позволило существенно облегчить подвижную часть опорно - поворотных устройств , на которые были установлены широкополосные антенны . Широкопо -

Рис . 1. Антенна многоволнового радиогелиографа . В фокусе установлен широкополосный (4…8 ГГц ) облуча тель . Выходы левой и правой круговых поляризаций об лучателя подключены к передающему модулю аналоговой оптической линии связи . Оптический кабель соединяет передающий модуль с приемным , расположенным в цен тре тоннеля ССРТ .

С . В . Лесовой , А . Т . Алтынцев , В . Г . Занданов и др .

лосные антенны установлены на самых удаленных опорно - поворотных устройствах . Это позволило минимизировать ухудшение пространственного раз решения ССРТ , продолжающего наблюдения во время сооружения и тестирования макета .

Аналоговые оптические линии передачи данных

В настоящее время нет законченных радиоастро номических проектов , в которых используются анало говые микроволновые оптические линии связи . Это связано с тем , что такие линии стали доступными сравнительно недавно и не столь широко распростра нены , как цифровые линии . Однако для диапазона час тот 1–12 ГГц , в котором доступны аналоговые линии , им нет альтернативы в радиоастрономических прило жениях . Возможность доставить сигнал от удаленных антенн к рабочему зданию в первозданном виде весь ма привлекательна . Более того , любой другой способ передачи микроволнового сигнала по оптическому кабелю требует наличия фазостабильных сигналов , разведенных по всем антеннам .

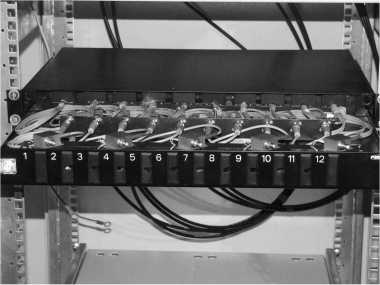

Используемые аналоговые оптические линии представляют собой оптический передатчик ( полу проводниковый лазер ), одномодовый оптический кабель и фотоприемник . Микроволновый сигнал , поступающий с выхода облучателя , предварительно усиливается и затем модулирует ток лазерного дио да . Флуктуации оптической мощности детектируют ся фотодиодом и , в свою очередь еще раз усилен ные , поступают на квадратурные смесители . Пере датчик , оснащенный схемой термостабилизации , расположен на антенне . Оптический кабель проло жен в тоннеле ССРТ . Приемники смонтированы в 19 ′′ стойке в центральной нише тоннеля ССРТ ( рис . 2). Характеристики линии приведены ниже .

-

• Рабочая длина волны 1300 нм ,

-

• полоса частот модуляции 2…12 ГГц ,

-

• неравномерность коэффициента передачи в полосе частот 4…8 ГГц – 2…3 дБ ,

-

• коэффициент передачи на частоте 8 ГГц –23…–28 дБ .

Большие потери в линии вызваны низкой эффек тивностью модуляции оптической мощности полу проводникового лазера . Для компенсации этих по терь линия оснащается двумя малошумящими пред варительными усилителями . Измерения показали , что при коэффициентах усиления около 30 дБ в по лосе частот 4...8 ГГц можно избежать самовозбуж дения последовательно включенных двух усилите лей . Общий коэффициент передачи линии на часто те 8 ГГц составляет при этом 30…35 дБ в зависимо сти от образца . Этот вариант представляется доста точным для макета радиогелиографа . Для полно ценного инструмента предполагается оснастить оп тическую линию связи парой широкополосных уси лителей с коэффициентом усиления до 50 дБ каж дый . Один из усилителей будет установлен в антен ном модуле ( до преобразования микроволнового сигнала в оптический ), другой – в рабочем здании ( на выходе фотоприемника ).

Рис . 2. Приемники аналоговых оптических линий свя зи , смонтированные в 19 ′′ стойке .

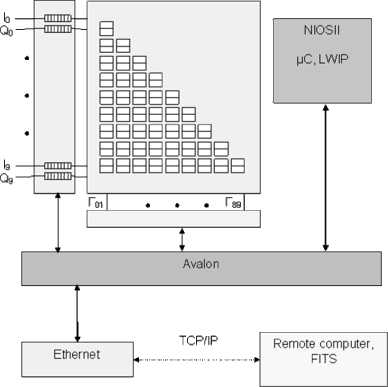

Рис . 3. Функциональная схема коррелятора 10- антенного макета . Сигналы от квадратурных детекторов In, Qn поступа ют на линии задержки , затем на комплексные коррелято ры . Накопленный результат через шину «Avalon» посту пает в процессор «Nios II», затем по сети «Ethernet» в уда ленный компьютер .

Коррелятор

Коррелятор для 10- антенного макета радиогелио графа реализован на базе отладочного набора EP2S60 фирмы «Altera». В пробных наблюдениях используют ся два варианта корреляторов : 256- канальный корре лятор задержек с шагом 4…10 нс и комплексный кор релятор , содержащий 45 ячеек , позволяющий вычис лять комплексные кросскорреляции всех пар антенн макета . Комплексный коррелятор оснащен управ ляемыми цифровыми линиями задержки с шагом 4…10 нс . Фактически корреляторы являются описа ниями на языке «Verilog», компилируемыми средой «Quartus» и загружаемыми в программируемую ло гическую микросхему EP2S601024C. В то же время коррелятор реализован как периферийное устройство шины данных «Avalon», через которую он подключа ется к процессору «Nios II». Программное обеспече ние , загруженное в память процессора , делает доступ ным коррелятор по сети «Ethernet». Коротко говоря , коррелятор реализован на базе SoPC (System On Programmable Chip) и доступен по протоколу TCP/IP. Это представляется весьма удобным как с точки зре ния отладки всего макета , так и при использовании в будущих наблюдениях на радиогелиографе .

Заключение

Создание 10- антенного макета – это предвари тельная стадия проекта по созданию многоволново го радиогелиографа . Ожидается , что первой стадией проекта будет 192- антенная Т - образная решетка ,

10-антенный макет радиогелиографа на базе Сибирского солнечного радиотелескопа работающая в диапазоне частот 4…8 ГГц. Первые наблюдения Солнца, проведенные на различных двухэлементных интерферометрах 10-антенного макета, показали возможность использования аналоговых оптических линий передачи данных и устройств, созданных по технологии SOPC. Достигнутая чувствительность в 50 K при наблюдении двумя антеннами позволяет надеяться на успех в решении задачи измерения корональных магнитных полей.

Данная работа выполнена при поддержке РАН (Программа «Солнечная активность и физические процессы в системе Солнце–Земля») и Минобрнауки РФ. Широкополосные антенны разработаны и изготовлены НПО ПМ «Развитие», г. Железногорск (. Аналоговые оптические линии связи разработаны и изготовлены ЗАО «Центр ВОСПИ», г. Москва ( и НПФ «Дилаз», г. Москва (.