К локализации летописного города Горошина

Автор: Моргунов Ю. Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье

Статья в выпуске: 236, 2014 года.

Бесплатный доступ

Заметка посвящена локализации летописного города Горошина, впервые упомянутого в «Поучении» Владимира Мономаха среди событий 1084 г. Летописный пункт размещался на территории Переяславской земли на правом берегу р. Сулы, левого притока Среднего Днепра. Общепринятая локализация с городищем в современном с. Горошино на левом берегу Сулы нереальна из-за расположения летописного пункта на половецкой территории; невозможно связать летописный пункт и с позднесредневековым укреплением. Отождествлению удовлетворяет только древнерусское городище в с. Тарасовке: хронологически оно синхронно упомянутым в «Поучении» событиям, расположено в цепочке других крепостей посульской оборонительной линии, его размеры и насыщенность культурных напластований соответствуют сложившимся археологическим представлениям об остатках летописного города.

Летописный город, горошин, «поучение» мономаха, локализация, отождествление, крепость, городище, культурный слой, половцы, «змиевы валы»

Короткий адрес: https://sciup.org/14328064

IDR: 14328064

Текст научной статьи К локализации летописного города Горошина

В летописных источниках Горошин упоминается дважды. В «Поучении» Мономаха его имя содержится среди событий 1084 г. на территории Переяславской земли. Помогая княжившему в Переяславле малолетнему брату Ростиславу, он, Владимир, «Томже лѣтѣ гонихом по половьцих за Хоролъ, иже Горошинъ взяша». В «Списке русских городов» населенный пункт был приурочен к правому берегу р. Сулы, между городами Буромлей и Лукомлей (ПСРЛ. Т. 1. С. 248; Т. 3. С. 475; Книга, 1950. С. 108).

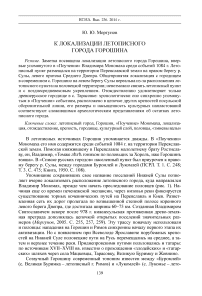

Упоминание сохранивших свое название поселений Нижней Сулы позволяет вчерне локализовать расположение летописного города, куда направлялся Владимир Мономах, прежде чем начать преследование половцев (рис. 1). Начиная еще со времен печенежской экспансии, через низовья реки фиксируется существование торных кочевнических путей на Переяславль и Киев. Разветвленная сеть их дорог пролегала по возвышенной степной полосе коренного левого берега Днепра, где достигала ширины 60–75 км. Созданная Владимиром Святославичем вскоре после 978 г. нижнесульская протяженная древо-земляная преграда дополнялась цепочкой открытых поселений значительных размеров ( Моргунов , 2005. С. 255, 257, 259). Эту трассу поначалу использовали и половцы: нападения на Горошин и Римов синхронны началу первого этапа их активизации. Но с появлением при Всеволоде Ярославиче порубежных крепостей на Нижней Суле половецкие пути на Русь перемещались на среднее, а затем и верхнее течение реки. Приднепровскими путями пользовались и татары: по источникам XVII-XVIII вв. известно о прохождении «злодейских» и «татарских» шляхов через села Мацковцы, Тарасовку, Великую Буримку и Жовнино.

Созвучный Горошину современный топоним известен между «Буромлей» (с. Великая Буримка - летописный г. Римов) и «Лукомлей» (с. Лукомье - лето-

Рис. 1. Предположительный путь движения Владимира Мономаха через г. Горошин к р. Хорол.

Условные обозначения: а – летописные города; б – безымянные городища нижнего течения Сулы; в – направление движения Владимира Мономаха к летописному г. Горошину. Памятники: 1 – Тарасовка; 2 – Чутовка; 3 – Лящовка; 4 – Кизивер писный г. Лукомль), но на левом берегу Сулы. Городище подпрямоугольных в плане очертаний, типичных для фортификационных канонов эпохи огнестрельного оружия, известно на южной окраине с. Горошино. Памятник размещен на мысу высокого надпойменного останца, подъемный материал представлен исключительно материалами XVI–XX вв. Его отождествлению с летописным Горошином противоречит удаленность от сульских переправ и бродов: крепость не могла помешать прохождению степняков на Русь. Поэтому для них не имело смысла нападать на крепость, столь же небогатую, как и другие пограничные укрепления. Нереально и расположение летописного города на левом берегу Сулы, в то время плотно контролировавшемся половцами.

К поискам летописного Горошина, видимо, следует привлечь анализ размещения удовлетворительно изученных городищ правого берега Нижней Сулы вдоль более или менее прямого пути от Переяславля к р. Хоролу. Если исключить надежно локализованные летописные города Снепород, Лукомль и Римов, безымянными остаются укрепления в с. Тарасовке и близ Чутовки. Как и другие оборонительные сооружения Посулья, они размещены на доминирующих высотах, позволявших следить за передвижениями в степи и непосредственно над удобными подъемами от твердых бродов на ровное плато.

Площадь городища у с. Чутовки насчитывает всего 0,2 га, ее существенную долю отнимает обширная воронка колодца. По аэрофотосъемке выявлены и затем обследованы остатки вала окольного города площадью 16 га, но следов открытого поселения нет. Несмотря на обилие на посаде подъемного материала, в том числе и части византийской красноглиняной амфоры с надписью XII–XIII вв., само городище слишком мало: в Южной Руси подобные укрепления не попадали на страницы летописей (Моргунов, 1990. С. 95–108). Размеры укрепления позволяют распознать его лишь в качестве сигнально-сторожевого форпоста, а защита поднимавшейся от брода узкой тропы могла возлагаться на обитателей обширного укрепленного посада. Подобные крепостицы напоминают «богатырские заставы» русских былин (Моргунов, 1990. С. 95–108). А судя по разрезу вала, защитные стены Чутовки были возведены не ранее рубежа XI–XII вв. (Моргунов, 1996. С. 107, 108).

От этого памятника резко отличается хорошо известное по многочисленным разведочным обследованиям городище в с. Тарасовка (рис. 2). Его попорченная селитро-варением площадка имеет размеры до 0,6 га, не менее 0,2 га ее площади осыпалось в реку. С трех напольных сторон к городищу примыкает укрепленный посад размерами 2 га. Любопытно, что кроме посадской стены, крутой подъем от брода ограждался еще одним

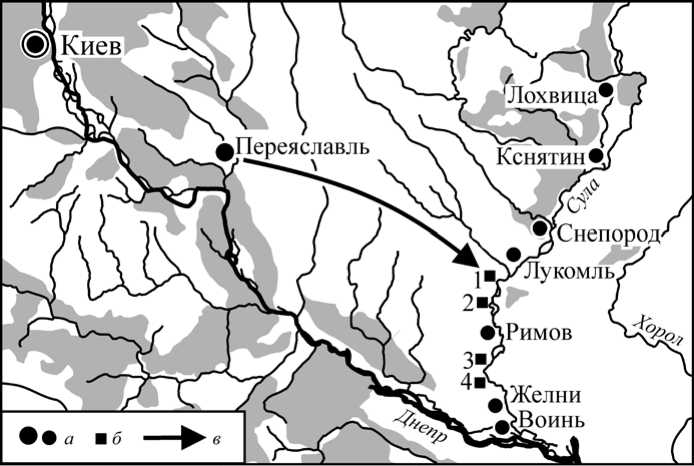

Рис. 2. Ситуационный план взаимного размещения городищ в Тарасовке и Горошино.

Условные обозначения: а – городище в с. Тарасовке; б – городище в с. Горошино; в – заболоченная пойма Сулы; г – трасса ответвления Муравского шляха к «горошин-скому перевозу»

отрезком укреплений. За посадом размещалось обширное селище, растянувшееся от него не менее чем на 200 м к северу и югу. Культурный слой посада содержит древнерусский материал, среди которого выделяются два основных массива.

Ранний этап заселенности связан с активной жизнью на обширном открытом поселении рубежа Х–ХI вв., одном из сопровождавших протяженный заслон-стену эпохи Владимира Святославича. К нему относятся и находки из разрушенного погребения Х–ХI вв. ( Мельникова , 2011. С. 345–348). В первой половине – середине XI в. произошло типичное для Посулья сокращение приграничного населения. Это связано с правобережными феодальными войнами 1013–1019 гг. и послевоенной строительной деятельностью Ярослава

Владимировича. Прекращение печенежских вторжений на Левобережье вплоть до появления половецкой угрозы привело к прекращению притока населения на юг из более северных областей Руси. И потомство обитателей некогда обширных открытых поселений расходилось по более удобным для земледелия урочищам, а протяженная древо-земляная преграда ветшала, обращаясь в «змиев вал». Активизация жизни на поселении связана с созданием крепости конца ХI в., а к ХII – началу ХIII в. относится большинство отличающегося относительным богатством подъемного материала, среди которого встречены и обломки амфор с граффити ( Моргунов , 1996. С. 105–107).

Это городище наиболее достойно быть отождествленным с летописным Го-рошином. Оно лежит на прямой дороге к р. Хорол, единственное из безымянных памятников заданного района, имеющее достаточную для летописного города площадь детинца, окольного города и открытых поселений ( Моргунов , 2012. С. 195, 196), а обилие находок свидетельствует об интенсивности хозяйственной жизни крепости.

Интересен и вопрос о вероятности переноса на левый берег ее наименования. Напротив Тарасовки простирается поросшая влаголюбивыми деревьями, кустарником и камышом заливная пойма Сулы шириной до 30 км, пронизанная цепочкой сухих всхолмлений и бродов. С востока к руслу реки прижимается обширное возвышение надпойменной террасы высотой 3–8 м и длиной до 20 км. По его северной оконечности в середине XVIII в. к Тарасовке выходил «старинный перевоз горошинский» на ответвлении Муравско-го шляха к зарубскому броду. В стороне от него, в 9 км к югу, размещен безопасный и удобный для проживания полуостров, омываемый Сулой и ее левым притоком, речкой Борис. Вероятно, в середине XIII в., спасаясь от нового нашествия, обитатели летописного города переселились под защиту болот с густой пойменной растительностью и унесли название летописного города на новое место, где позже было возведено и укрепление ( Моргунов , 1989. С. 114–116).

Подобная картина типична для поселенческой структуры приграничного Посулья – на его городищах не обнаружено следов массовых пожаров периода татаро-монгольской катастрофы. Ближайшей аналогией случившегося служит археологически зафиксированное перемещение в тыл обитателей летописного Снепорода. Приближение мощной волны кочевников заставило их переселиться на окруженный лесами высокий надпойменный останец в современном с. Александровке ( Моргунов , 2012. С. 187, 188).

Список литературы К локализации летописного города Горошина

- «Поучение» Мономаха, 2001//ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку/Под ред. Е.Ф. Карского М.: Языки славянской культуры. С. 240-252.

- Список русских городов дальних и ближних, 2000//ПСРЛ. Т. 3: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов/Под ред. А.Н. Насонова. М.: Языки славянской культуры. С. 475-477.

- Книга Большому Чертежу, 1950/Отв. ред. К.Н. Сербина. М.; Л.: Изд-во АН СССР 230 с.

- Мельникова I., 2011. Речовий комплекс давньоруського часу iз Тарасiвського городища в Посуллi//Переяславiка. Науковi записки Нацiонального iсторико-етнографiчного заповiдника «Переяслав»: збiрник наукових статей. Вип. 5 (7)/Гол. ред. М.I. Сiкорський. Переяслав-Хмельницький: Вид-во Hацiонального iсторико-етнографiчного заповiдника «Переяслав». С. 345-348.

- Моргунов Ю.Ю., 1989. Про мiсцеположення лiтописного горошина//Тези доповiдей i повiдомлєнь першоï полтавськоï науковоï конференцiï з iсторичного краэзнавства/Под ред. В.Э. Лобурця. Полтава: Полтавська обласна органiзацiя Українського товариства охорони пам'яток iсторiї i культури. С. 114-116.

- Моргунов Ю.Ю., 1990. Функциональное назначение пограничных городищ юго-восточной Руси//Археологические исследования на Полтавщине: сб. науч. тр. к 100-летию Полтавского краеведческого музея/Под ред. А.Б. Супруненко. Полтава: Полтавське обласне управлiння культури. С. 95-108

- Моргунов Ю.Ю., 1996. Древнерусские памятники поречья Сулы. Курск: Курский гос. обл. музей археологии. 160 с. (Материалы и исследования по археологии Днепровского Левобережья; вып. 2).

- Моргунов Ю.Ю., 2005. К проблематике изучения южнорусских змиевых валов//Русь в IX-XIV веках. Взаимодействие Севера и Юга/Отв. ред.: Н.А. Макаров, А.В. Чернецов. М.: Наука. С. 253-268.

- Моргунов Ю.Ю., 2012. Летописный город Снепород и его округа Х-ХIII вв./Отв. ред. А.В. Чернецов. СПб.: Изд-во филологического факультета СПбГУ 252 с.