15 лет социологического изучения театральной жизни Ленинграда

Автор: Божков Олег Борисович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: История российской социологии

Статья в выпуске: 6, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181807

IDR: 142181807

Текст статьи 15 лет социологического изучения театральной жизни Ленинграда

За 15 лет группа провела ряд исследований театральной жизни Ленинграда. Тематика работы группы весьма разнообразна: это и изучение театральной аудитории (как реальной, так и потенциальной); и социолого-театроведческая экспертиза репертуара; и социологический анализ процессов внутритеатральной жизни, включая социальное самочувствие театральных деятелей. (Речь во всех случаях идет только о драматических театрах).

Цепь, казалось бы, случайных совпадений и «перекрестков» предшествовала появлению группы. Вот как описывает в 2008-м году предысторию группы один из её создателей Виталий Николаевич Дмитриевский2.

«статья в. дмитриевского в журнале «театр»3 о репертуарных проблемах каким-то странным образом попала в круг чтения А. Алексеева, вызвала у него некото- рые сомнения, которыми он и решил поделиться с автором, доселе ему не знакомым. «Славянским базаром» для Алексеева и Дмитриевского стал коридор ЛГИТМиК4 на исаакиевской площади».

Другой из основателей группы Андрей Николаевич Алексеев5 замечает: «Вообще-то, не так уж и «странным образом». Алексеев только что защитился по социологии массовой коммуникации, был пионером и энтузиастом контент-анализа, да и по социологии зрелищных искусств успел написать некий трактат. Совместно с Дмитриевским, еще до образования группы «Социология и театр», проведен «самодеятельный» качественно— количественный анализ всесоюзной театральной афиши 1960-х» . Итогом этого анализа стала статья, которая была опубликована в одном из сборников по организации театрального дела6«. Далее А. Алексеев пишет: «… И вот уже после пары лет совместной работы с Виталием возникла идея группы «Социология и театр».

Впрочем, и на это можно возразить — не возникало «идеи группы». Была суровая правда жизни. А она состояла в том, что Всероссийское театральное общество (ВТО), как всякая советская организация, периодически в плановом порядке отчитывалась перед КПСС. В 1973 году бюро Ленинградского обкома партии оценило отчет Ленинградского отделения ВТО как неудовлетворительный, т. к., по мнению обкома, организация в отчетном периоде плохо выполняла свою основную задачу — недостаточно пропагандировала самое передовое в мире советское театральное искусство в рабочей среде. Это проявилось в том, что рабочие мало и без энтузиазма ходили в театр.

На заседании правления ВТО после разноса в ОК КПСС решали, как же исправить эту ужасную ошибку. Кто-то из членов правления вспомнил, что председатель секции театральных критиков В.Н. Дмитриевский занимался каким-то анализом театрального репертуара вместе с социологом А. Н. Алексеевым и предложил именно его (Дмитриевского) назначить ответственным за исправление указанного обкомом недостатка в работе ВТО.

В это время в ЛГИТМиК работал сектор социологии искусства (рук. А.Н. Сохор, ныне покойный), в Москве во ВНИИ искусствознания — сектор научного управления и прогнозирования развития художественной культуры (рук. Ю. У. Фохт-Бабушкин), сектор экономики и организации культурных учреждений (рук. А. Я. Рубинштейн), сектор социологии искусства (рук. Г. Г. Дадамян). Исследованиями художественной жизни занимались также уральские социологи (Л. Н. Коган, В. И. Волков др.), эстонские социологи (К. Каск, Л. Веллеранд и др.). Но, вероятнее всего, члены правления ЛО ВТО не знали об этом. Во всяком случае, Дмитриевскому не удалось «отвертеться» от этого почетного задания. Однако он поставил пару условий, которые состояли в том, что, во-первых, надо узнать, согласятся ли социологи участвовать в такой работе; а, во-вторых, если уж их привлекать, то не на общественных, а на договорных началах. А под договор, естественно, нужны деньги.

В. Дмитриевский и А. Алексеев встретились, дабы обсудить возможности осуществления социологического изучения поставленной Обкомом КПСС перед ЛО ВТО проблемы. В результате предварительного обсуждения выяснилось, что гипотетически возможности имеются, но для их реализации надо бы привлечь еще несколько человек. Ну и, кроме того, хорошо бы понять, сколько такое исследование может стоить. Тогда третьим в число учредителей будущей группы был привлечен автор этих строк, который к этому времени уже имел некоторый опыт «ос-мечивания» социологических исследований.

Смета была составлена. Ориентировочная суммарная стоимость всех этапов исследования, при первом варианте составила что-то около 24 тысяч рублей. По тем временам (1973 год) — это несусветно большие деньги. Мы решили, что таких денег никто не даст и что необходимо как-то упростить и, соответственно, — удешевить наш проект. Конечно же, за счет уменьшения объема выборки и за счет сокращения числа задач. Еще через 2-2,5 часа мы вышли на сумму что-то около семи тысяч рублей. И Ленинградское отделение ВТО «выбило» эти деньги из Центрального правления. После чего «отступать было некуда» — надо было собирать «команду» (или временный творческий коллектив) и приниматься за работу. К работе были привлечены Борис Зусманович Докто-ров7 (прежде всего, как математик по образованию) и аспирант кафедры экономики и организации театрального дела ЛГИТМиК Виталий Леонидович Владимиров. Со стороны Всероссийского театрального общества деятельность исследовательской группы курировала референт ВТО Цецилия Семеновна Андреева (ныне покойная), а в качестве эксперта и консультанта был привлечен Борис Максимович Фирсов8.

С одной стороны, это действительно был временный творческий коллектив, а, с другой, вроде бы артель «шабашников», которых ВТО наняло для выполнения совершенно конкретной работы — социологического исследования на тему «Театр в жизни современного молодого человека», вылившейся, в конце концов, в книгу «Театр и молодежь» (не говоря уж о многочисленных статьях.).

Опрос молодежи проводился на предприятиях и в учебных заведениях города. Дмитриевский вспоминает такой эпизод. Первым предприятием был оптико-механический завод ЛОМО, предстояла встреча с его директором Памфиловым. Человек обкомовской «обоймы» имел репутацию крайне авторитарного «крепкого хозяйственника», «вожака социалистического производства». Однако партийным указаниям он препятствовать не хотел и назначил время встречи. Пришли А.Алексеев, О.Божков, В.Дмитриевский, Б.Докторов. Из-за громады письменного стола его хозяин окинул взглядом гостей и брезгливо поморщился:

— Ученые... Социологи… Я в театр хожу редко, да…

И вдруг встрепенулся:

— А чего это вы с бородами? Нашли забаву...

Помолчал…

— Да, так в чем дело? Театр? Молодежь? Работать надо, а не по театрам шляться. Ну ладно, идите к парторгу, он распорядится, поможет…. Только чтобы к завтрему бороды сбрить. Все как один. А то скажу — на проходной не пропускать! Ясно?…

На других «объектах» нас принимали более приветливо и уважительно, партийные указания срабатывали безотказно. Нам везде оказывали всяческую, прежде всего — организационную, помощь.

Через год правление ВТО должно было опять предстать перед бюро Ленинградского ОК КПСС и доложить об исправлении отмеченных недостатков. К этому времени первое исследование было в основном закончено, и его материалы должны были лечь в основу повторного отчета перед ОК КПСС.

Когда мы предъявили Правлению ЛО ВТО отчет на 300 с лишним страниц и приложений также страниц на 300, оказалось, что ждали от нас совсем не это. Нужны были конкретные рекомендации, которые можно было бы предъявить Обкому партии. Почти все члены Правления понимали, что проделана большая работа, но не знали, как её использовать в этой конкретной ситуации. В конце концов, договорились по-джентльменски, что ученые сделают короткий (страниц на 20-30 — не более) вариант отчета, а также 5-6 страничек практических рекомендаций, и на этом распрощаемся.

Но мы не подозревали о том, что оказались вплетены в могучую систему советской государственной рутины. Алла Борисовна Пирская, ответственный секретарь ЛО ВТО, «вернула нас на землю»: «Как это распрощаемся? — сказала она, — Да знаете ли Вы, что мы единственное в стране региональное отделение ВТО, которому в бюджет теперь добавлена статья — «социологические исследования». Да знаете ли вы, что у нас все планируется от достигнутого, а поскольку в этом (1974) году ЛО ВТО потратило по этой статье девять тысяч, то на следующий год нам запланировали 13 тысяч рублей. И ни на что другое, кроме как на социологические исследования, мы эти деньги потратить не можем. А где мы еще найдем социологов? Так что к следующему заседанию правления, кроме краткого отчета и рекомендаций извольте-ка, товарищи, представить две-три темы для нового исследования, а мы уж выберем, какая из них для нас более актуальна».

Именно это обстоятельство — плановая система советского общества — и породило идею постоянно действующей группы «Социология и театр».

Через 9 лет (в 1983 году) всех социологов, членов группы, приняли в члены ВТО (ныне СТД — Союз театральных деятелей), а чуть раньше группа получила статус одной из творческих секций в структуре Ленинградского отделения ВТО. Таким образом, неформальный «кружок друзей» стал функциональной «административной единицей».

«Притирка» разнородных социальных образований заняла довольно много времени, практика взаимодействия группы частных лиц и социального института формировалась постепенно. И хотя по-прежнему с каждым из участников группы заключались индивидуальные договоры, но уже существовал официальный документ — план работы группы «Социология и театр». И отчитывались мы перед Правлением ВТО как единая «функциональная единица».

Впрочем, планы составляли мы сами, Правление ЛО ВТО их только утверждало. Исследование, получившее название «Зритель в театре», было вторым крупным проектом нашего коллектива. Собственно говоря, специфика нового проекта — опрос зрителей в самом театре9 — вы- звала потребность в том, чтобы группа исследователей получила свое собственное имя. Ведь мы обращались к зрителям от имени театров, где проводили опросы, и от имени ВТО. Именно в ходе второго нашего исследования и возникло это имя — группа «Социология и театр» при Ленинградском отделении ВТО10.

Так как в программе второго исследования предусматривалась серия массовых опросов, круг участников расширился. В группу вошел Леонид Евсеевич Кесель-ман — опытный специалист по организации «социологического поля» 11.

Здесь придется вернуться к началу нашего повествования. В первом проекте группы, называвшемся тогда «Театр в духовной жизни современного молодого человека», были использованы «наработки» А. Алексеева и В. Дмитриевского в области качественно-количественного анализа репертуара. Предпочтения зрителей «измерялись» через усредненные характеристики посещения и экспертных оценок спектаклей конкретных театров. Параллельно как с первым, так и со вторым («Зритель в театре») исследовательскими проектами осуществлялась регулярная социолого-театроведческая экспертиза репертуара драматических театров Ленинграда с участием профессиональных театроведов и театральных критиков. Концептуальную схему социолого-театроведческой экспертизы разработали А. Алексеев и В. Дмитриевский (экспертная анкета «Ваше мнение о спектакле»). Обработку данных осуществлял Б. Докторов.

Позже Л. Кесельман разработал другую схему, по которой, начиная с 1983 г., стал осуществляться социологотеатроведческий мониторинг всех театральных премьер, непосредственно на приемках спектаклей (экспертная анкета «Жизнь спектакля») Материалы этой экспертизы в 1980-х гг. публиковались в журнале «Театральный Ленинград» и имели заметный резонанс.

Стоит также заметить, что уже первое исследование группы привлекло к ней внимание научной и творческой общественности. Тем более что мы не боялись выходить на «широкую публику» и активно участвовали в самых разных мероприятиях ВТО. Члены группы «Социология и театр» выступали с коллективными и индивидуальными докладами в разнообразных научных и научно-практических конференциях, например, в конференции ЛГИТМиК «Методологические проблемы изучения современной художественной культуры», в конференции ВНИИ искусствознания «Социальные функции искусства в развитом социалистическом обществе» и многих других.

В мае 1977 года в Ленинградском Дворце работников искусств была проведена всесоюзная научно-практическая конференция «Проблемы использования экспертных оценок в социологическом изучении театральной жизни». Тему конференции предложил и обосновал Б.З. Докторов, а разработки участников группы в области экспертизы театрального репертуара составили предмет обсуждения. С сообщениями выступали социологи, философы, искусствоведы, математики Ленинграда, Москвы, Свердловска, Кемерово, Челябинска, Уфы, Таллинна и других городов.

К началу конференции был подготовлен и издан сборник тезисов под грифом «Для служебного пользования». Но даже это ограничение вдруг показалось кому-то недо- статочным. Пакет с тиражом тезисов отправили в Москву и поместили под письменный стол С. Д. Вульфсона12 — он бдительно проверял наличие «крамольного» пакета визуально и ритуальным прикосновением ноги. Правда, какой-то умелец продырявил пакет со стороны гостевого кресла и во время участившихся деловых бесед с Вульфсоном тезисы ловко извлекались из-под стола авторами и их «соучастниками»13 …Вульфсон негодовал, но недолго, он был добр и отходчив…

Проект «Зритель в театре», в отличие от первого исследования группы, не был жестко регламентирован по времени. На реализацию этого проекта ушло более одного года. Первые пять лет (с осени 1973 по осень 1978 года) были в полном смысле слова периодом становления и институциализации группы «Социология и театр». В эти годы и мы, и правление ЛО ВТО «притирались» друг к другу, искали адекватные в этих странных условиях формы взаимодействия. Следует заметить, что руководство этой общественной организации и театральные деятели, отнеслись к социологам с большим интересом и доброжелательностью. И члены группы, в свою очередь, с любопытством и искренней заинтересованностью и, что также важно — с осторожностью, с желанием не навредить, — входили в новый для нас мир.

Однако и бдительное «партийное око» не дремало. Как-то один из сотрудников идеологического отдела горкома или обкома КПСС — со звучной фамилией Барабанщиков — вызвал группу в Смольный. Для начала он вяло прореагировал на наш «отчетный доклад», а потом посоветовал сменить проблематику и порекомендовал «поизучать психологический климат в Кировском театре». Исследовать ситуацию в труппе, из которой во время заграничных гастролей остался заграницей артист, а двое ведущих артистов покончили собой — значило для группы организацию собственных похорон. Но А.Н.Алексеев обладал замечательным чутьем в отношениях с властями — он точно чувствовал момент, когда следует «выходить из игры». Щелчок замка на его видавшем виды неказистом чемоданчике, с которым он никогда не расставался, для остальных был знаковым — компромисс невозможен, пора прощаться. По «чемоданному сигналу» группа дружно покинула Смольный, не дожидаясь решений. Здраво предположили: группу прикроют… Осталось неизвестным, что предприняли в создавшейся ситуации А.З. Юфит14 и Б.М.Фирсов. Однако спустя две недели из Обкома «спустили» санкцию продолжить исследования...

В 1978 году В.Н. Дмитриевский переехал в Москву. И хотя трудно было расставаться, но Виталий Николаевич подготовил отличную почву для нормальной работы группы. Мы были приняты театральным сообществом и «узаконены» им.

После отъезда В.Н. Дмитриевского в Москву для поддержки театроведческой тематики в группу был приглашен Юрий Михайлович Барбой15, в качестве научного консультанта — А.Я. Альтшуллер16, а научным руководителем исследовательского коллектива стал Борис Максимович Фирсов. И у членов группы, и у руководства ЛО ВТО он пользовался глубочайшим уважением и признанием. Естественно, Борис Максимович органично вписался в нашу «творческую артель» и, сохранив научную преемственность, привнес в работу группы и новые сюжеты — проблемы внутритеатральной жизни17. В частности, уже в 1981 году было начато большое исследование, охватившее все уровни театрального процесса: главных режиссеров, членов художественных советов драматических театров и актеров.

Чуть подробнее стоит рассказать об исследовании динамики театрального процесса и особенностей сознания людей театра, сам предмет которого требовал новых подходов и методов. В частности, мы провели «социологические пресс-конференции» со всеми главными режиссерами драматических театров Ленинграда. По сути дела это были глубокие интервью из двух частей. Первая часть посвящалась биографии нашего героя, его жизненному пути, а вторая (экспертная) — выяснению творческого кредо и видению динамики театрального процесса, состояния театрального дела.

В этом действе принимали участие практически все члены группы. И хотя каждое конкретное интервью вел один из нас, уточняющие вопросы мог задавать каждый (поэтому действо и называлось пресс-конференцией).

Приведу фрагмент из программы беседы с экспертом.

«Нас интересует Ваша точка зрения, мнение, взгляд на движение театральной жизни нашего города (страны в целом) за последние десять-пятнадцать лет.

Ниже предлагаются краткие формулировки некоторых проблем театральной жизни. Понятно, что ни одна из этих проблем не имеет однозначного решения ни в теории, ни на практике. Формулировки намеренно, иногда полемически заострены и служат скорее для обозначения «полюсов», в их изменении — приметы времени.

Мы не рискуем спрашивать Вас о том, как, по-вашему мнению, должно быть (какой из полюсов «лучше»). Не спрашиваем даже о том, какая из двух сторон каждой «проблемной пары» преобладала раньше или перевесила ныне.

Мы спрашиваем Вас эксперта — деятеля и знатока театра:

Какая из двух сторон в пределах каждого из указанных соотношений развивалась в эти годы ускоренно, набирала силу, обретала вес? Говоря строже, какой из них свойственно в последнее время «опережающее развитие»?

Было бы хорошо, если бы Вы, обсуждая ту или иную проблему, не только определили направление процесса, но оценили глубину изменения, выразили свое отношение к нему и указали на перспективу дальнейшего движения.

Вот эти «проблемные пары», предложенные для оценки и обсуждения главным режиссерам драматических театров:

-

1. Публика: куда пойти или что смотреть?

-

2. Спектакль: режиссер или актер?

-

3. Театр: таинство или производство?

-

4. Спектакль: узнаваемость или метафора?

-

5. Зритель: творец или потребитель?

-

6. Театр: самоопределяющийся или ориентированный?

-

7. Авторство: писатель или театр?

-

8. Спектакль: драматический или синтетический?

-

9. Театр: трибуна или зрелище?

-

10. Сцена: творчество или служба?

-

11. Зритель: ведомый или ведущий?»

Этот язык был близок и понятен главным режиссерам и поэтому они приняли и его, и предложенные «правила игры». Интервью были весьма продолжительны и содержательно насыщены, т.е. наши «респонденты-эксперты» проявили глубокую заинтересованность в обсуждении этих вопросов и изрядное терпение.

Затем по этой же (но слегка упрощенной, без режима пресс-конференции) методике были опрошены члены художественных советов всех драматических театров.

В 1982-1983 годах был проведен опрос актеров драматических театров Ленинграда18; в этом же году в очередном отчете группы перед правлением ЛО ВТО появился документ под названием «Замысел исследования: «Социальное бытие драматического спектакля».

В 1983 году при активнейшей поддержке театрального общества члены группы организовали и провели конференцию «Театр в культурной жизни Ленинграда: современное состояние и перспективы развития». В этом же году начата работа над программой исследования «Пути повышения социально-культурной эффективности театрального искусства», реализация которой предполагалась в течение 1984 — 1985 годов.

В 1985 году был начат еще один проект, получивший название «Жизнь спектакля». В отчетах группы хранятся аж девять вариантов новой анкеты для экспертов и 10 или 11 вариантов анкеты для зрителей. Это исследование включало отслеживание жизни спектаклей двух театров: театра имени Ленсовета и Молодежного драматического театра. В течение 1985 и 1986 годов проведена серия опросов зрителей этих театров на спектаклях, жизнь которых мы пытались проследить и проанализировать.

Краткая, но исчерпывающая характеристика деятельности группы этого периода было дана в справке, которую правление ЛО СТД подготовило к отчетно-выборной конференции 1989 года.

Научно-исследовательская группа «Социология и театр»

Руководитель — доктор философских наук Б. М. ФИРСОВ. Члены группы: доктор искусствоведения А. Я. Альтшул-лер, кандидат искусствоведения Ю. М. Барбой, О. Б. Божков, доктор философских наук Б. 3. Докторов, Л. Е. Ке-сельман, А. А. Кириллов, Б. Н. Кудрявцев19.

Работа группы в истекший период строилась по трем основным направлениям. К первому направлению относится деятельность группы по реализации программ конкретно-социологических исследований, утвержденных группе Ленинградской организацией СТД в качестве плановых заданий.

Одно из этих исследований — «Пути повышения социально-культурной эффективности театрального искусства», начатое группой в 1984 году, было завершено к декабрю 1986 года. Результаты этой работы были приняты и одобрены Бюро Правления ЛО СТД РСФСР. Основные выводы и предложения по итогам исследования были доведены в форме научно-практической записки до сведения театральных практиков — творческих и административных работников.

С конца 1986 года по январь 1989 года группа провела исследование «Социальные и художественные результаты комплексного театрального эксперимента». Исследование включило в себя основные разделы: анализ деятельности театров — участников эксперимента; изучение работы контрольной группы театров, не участвующих в эксперименте.

Исследование проводилось на основе проведения кон-тент-анализа20 прессы 1987 — 1988 гг., специальной методики, изучения театрального сознания, анализа мнения режиссеров, актеров по широкому кругу проблем современной театральной жизни.

Группа продолжила ежегодное проведение социолого-театроведческой экспертизы премьер ленинградских драматических театров, анализ их эксплуатационной деятельности. Данная работа проводится группой постоянно начиная с 1973 года. К настоящему времени информационный банк содержит оценочные характеристики почти 700 спектаклей пятнадцатилетнего репертуара драматических театров и сведения об их эксплуатации за тот же период.

В 1986 — 1988 годы круг театральных критиков и театроведов, выступающих в качестве экспертов репертуара, значительно расширился и омолодился. Ежегодно результаты экспертизы премьер сводились в отдельный

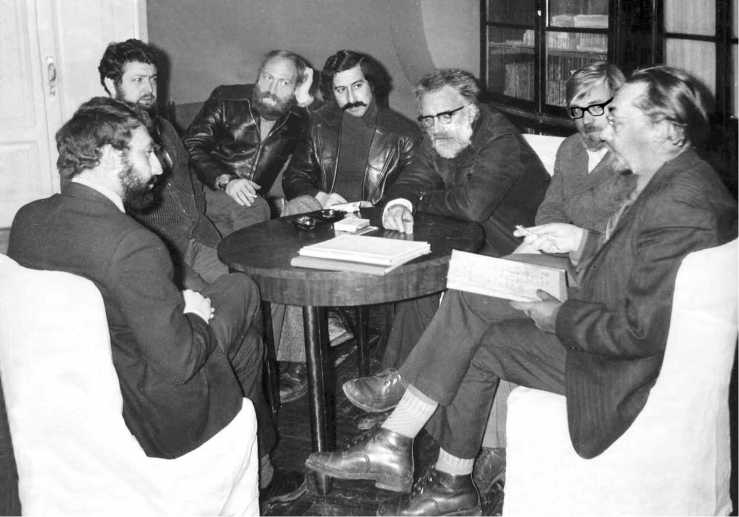

Слева направо: Б. Докторов, Л. Кесельман, Б. Кудрявцев, В. Владимиров, А. Алексеев, О. Божков, В. Дмитриевский (1978 год)

отчет, представляемый в правление ЛО СТД и Главное управление культуры для оперативного использования. Многолетний опыт этой работы подытожен отчетом о динамике комплексных параметров премьер за пять лет и обзором эксплуатационной деятельности драматических театров за пятнадцать лет.

Группа проводила разовые целенаправленные исследования по заказам ЛО СТД РСФСР Примером таких работ может служить анализ деятельности ТЮЗа им. А. А. Брянцева, Театра им. Ленинского комсомола, специальное изучение мнения членов ЛО СТД о работе своего союза.

К этому же направлению относится оказание методической помощи в проведении социологических театральных исследований по методикам ленинградской группы в других городах страны.

Группа принимала участие в семинарах, конференциях и совещаниях по вопросам социологии искусства, проводимых СТД. Члены группы регулярно выступали на зональных семинарах руководителей театров с докладами о социологических аспектах театральной жизни.

В 1988 году отчет о деятельности группы обсуждался Советом по социологии театра СТД РСФСР. Работа получила положительную оценку. Материалы исследований рекомендованы к печати с целью ознакомления с ними более широких кругов театральной России. План издания материалов — конец 1989 года»21.

1989-й год оказался последним в деятельности группы и одним из самых тяжелых для ленинградских театров. Это год первой «демократической», чрезвычайно активной и политизированной выборной кампании. Затем началась работа нового Верховного Совета и бесконечные телевизионные трансляции с его заседаний. Закон о демократизации производства и выборности руководящих работников (директоров, начальников отделов и т.п.), о кооперации и другие пробудили не только надежды людей, но и их активность. Телевидение вышло в «живой» (или прямой) эфир, появились такие передачи, как «Обще- ственное мнение», «Музыкальный ринг», «600 секунд». Ну какой театр мог составить конкуренцию этому захватывающему, полному истинного драматизма действию?

Параллельно продолжались реформы в самих театрах и в Союзе театральных деятелей. А, кроме того, существенные перемены происходили и в ИСЭ-Пе АН СССР, где работали социологи — члены группы «Социология и театр». Социологический отдел института вновь обрел статус ленинградского филиала института социологии АН СССР.

Все это в совокупности, к сожалению, не способствовало продолжению работы группы.

А жаль.