150 лет со дня открытия Д. И. Менделеевым периодической системы химических элементов

Автор: Оганесян Ю.Ц., Пенионжкевич Ю.Э.

Журнал: Вестник Международной академии наук (Русская секция) @vestnik-rsias

Рубрика: Физико-технические, химические, точные науки

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

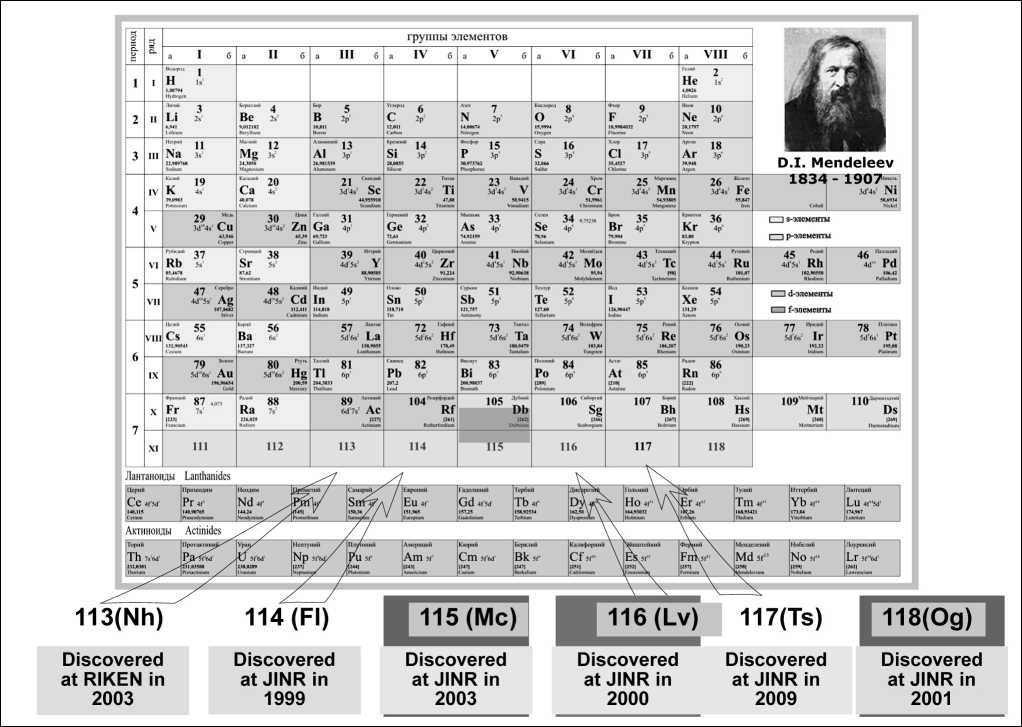

2019 год объявлен ЮНЕСКО годом Периодической системы элементов Д.И.Менделеева. 150 лет тому назад выдающийся российский ученый Д.И.Менделеев систематизировал существующие тогда химические элементы по химическим свойствам и создал систему элементов. С тех пор к существующим шестидесяти химическим элементам добавилось почти столько же. Сейчас таблица насчитывает 118 химических элементов, большинство из которых были синтезированы искусственно, в том числе и на ускорителях заряженных частиц. Особенно бурный всплеск синтеза и исследования новых тяжелых трансфермиевых элементов произошел в последние 20 лет, когда в различных мировых научных центрах, имеющих мощные ускорительные комплексы, было синтезировано около 20 новых тяжелых и сверхтяжелых элементов. В представленной статье авторы обсуждают современную ситуацию по синтезу новых элементов с порядковым номером больше 110 и перспективы дальнейшего продвижения в область сверхтяжелых элементов

Периодическая система химических элементов, тяжелые трансфермиевые элементы, ускоритель заряженных частиц

Короткий адрес: https://sciup.org/143166796

IDR: 143166796

Текст научной статьи 150 лет со дня открытия Д. И. Менделеевым периодической системы химических элементов

17 февраля (1 марта) 1869 г. Менделеев сдал в набор рукопись «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве» — первый вариант Периодической таблицы элементов. Окончательная формулировка Периодического закона — фундаментального закона природы была дана ученым в июле 1871 г. Особенность Периодического закона среди других фундаментальных законов заключается в том, что он не выражен в виде математического уравнения и его графическим (табличным) выражением является разработанная Менделеевым Периодическая система элементов. Открытие периодической таблицы элементов было совершено не случайно, это был результат огромного труда, длительной и кропотливой работы, которая была затрачена и самим Дмитрием Ивановичем, и множеством химиков из числа его предшественников и современников. «Когда я стал окончательно оформ-

лять мою классификацию элементов, я написал на отдельных карточках каждый элемент и его соединения, и затем, расположив их в порядке групп и рядов, получил первую наглядную таблицу периодического закона. Но это был лишь заключительный аккорд, итог всего предыдущего труда…» — говорил ученый. Менделеев подчеркивал, что его открытие было итогом, завершившим собой двадцатилетнее размышление о связях между элементами, обдумывание со всех сторон взаимоотношений элементов.

Рукопись статьи, содержащая таблицу под названием «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве», была закончена и сдана в печать с пометками для наборщиков и с датой «17 февраля 1869 г.». Сообщение об открытии Менделеева было сделано редактором «Русского химического общества» профессором Н. А. Меншуткиным на заседании общества 22 февраля (6 марта) 1869 г.

В первом варианте системы элементы были расставлены ученым по девятнадцати горизонтальным рядам и по шести вертикальным столбцам. 17 февраля (1 марта) открытие периодического закона отнюдь не завершилось, а только началось. Его разработку и углубление Дмитрий Иванович продолжал еще в течение почти трех лет. В 1870 г. Менделеев в «Основах химии» опубликовал второй вариант системы («Естественную систему элементов»): горизонтальные столбцы элементов-аналогов превратились в восемь вертикально расположенных групп; шесть вертикальных столбцов первого варианта превратились в периоды, начинавшиеся щелочным металлом и заканчивающиеся галогеном. Каждый период был разбит на два ряда; элементы разных вошедших в группу рядов образовали подгруппы.

С момента открытия периодической таблицы она пополнилась десятками новых элементов, открытых в природе и искусственно синтезированных на ускорителях. Особенно больших успехов в этом направлении добились физики и химики в последнее время, заполнив последние клетки таблицы вплоть до 118 элемента. О таблице Менделеева написано много монографий и статей. В представленной статье мы хотели ознакомить читателей с последними достижениями по искусственному синтезу тяжелых и сверхтяжелых элементов. Многие элементы тяжелее урана были синтезированы в реакциях последовательного захвата нейтронов ядрами изотопа урана — 235U в длительных облучениях на мощных ядерных реакторах. Большие перио-

Только 63 химических элемента были известны 136 лет тому назад (1869—первая публикация Д.И. Менделеева)

■ ПИКИ _ЙНЦ1 ШИММЦЦЯ НИИ ®™®ВЯЯ®«ИЯЯЙ ■ я® йдйкяяяя

я»м Пошив ■

Рис. 1. Только 63 химических элемента были известны в 1880 году.

ды полураспада новых нуклидов позволяли отделять их от других побочных продуктов реакции радиохимическими методами с последующим измерением их свойств радиоактивного распада. Эти пионерские работы проф. Г. Сиборга и его коллег, проведенные в 1940–1953 гг. в Радиационной национальной лаборатории (Беркли, США) привели к открытию восьми искусственных элементов с Z = 93–100. Наиболее тяжелый искусственно синтезированный изотоп — 257Fm (T1/2~100 дней.). Дальнейшее продвижение в область более тяжелых ядер было практически невозможно из-за исключительно короткого периода полураспада следующего изотопа — 258Fm (TSF = 0,3 миллисекунды). Попытки обойти это ограничение в импульсных потоках нейтронов большой мощности, возникающих при ядерном взрыве, не дали желаемых результатов: по-прежнему наиболее тяжелым ядром, был 257Fm.

Элементы тяжелее Fm (Z=100) были синтезированы в реакциях с ускоренными тяжелыми ионами, когда в ядро-мишень вносится комплекс протонов и нейтронов. Физика тяжелых ионов стала в последние годы одним из основных направлений науки об атомном ядре. Тяжелые ионы — это ионы элементов с Z > 2 и А > 4 (тяжелее гелия). Вза-имодействие тяжелых ионов с ядрами характеризуется коренной перестройкой участвующих и реакции ядерных систем, содержащих сотни нуклонов. Все это приводит к разнообразию каналов реакции — путей, по которым проходят изменения взаимодействующих ядер. При этом может происходить как полное слияние иона с ядром, так и передача от иона к ядру или наоборот различного числа нуклонов (от одного до нескольких десятков или целого сгустка ядерной материи). Образующаяся ядерная система может быть неустойчивой и распадаться за очень короткое время (~10-20 с), а может достигнуть теплового равновесия и существовать очень большое по ядер-ным масштабам время.

Первые опыты с тяжелыми ионами показали, что в реакциях столкновения двух ядер можно получить составные ядра с очень высокой температурой, которая может достигать значений несколько МэВ, что больше чем 1010 К. А при касательном соударении спин ядра может достигать 50, 60 и даже 80 h, и это ядро может быть сильно деформировано с соотношением осей 3:1, и после всего этого такое ядро может еще выживать. После этого стало ясно, что тяжелые ионы являются прекрасным инструментом, чтобы исследовать ядра с такими экстремальными характеристиками: большой температурой, с большим угловым моментом и сильно-деформированными. И тогда по всему миру стали строиться специальные ускорители тяжелых ионов, потом начали создаваться национальные лаборатории для исследований с тяжелыми ионами: в США, Франции, Германии, Италии, Японии. А потом уже стали строиться коллайдеры для ускорения тяжелых ионов: в Брукхеви-не (США), в ЦЕРН, в Германии. В Дубне тоже создается коллайдер тяжелых ионов NIKA. Таким образом это направление — физика тяжелых ионов стала быстро и эффективно развиваться в Мире.

В настоящее время известно очень мало о движении такого масштаба в ядрах. В особенности мало сведений о динамике крупномасштабных изменений формы ядра, и в частности о связи между коллективным движением многих нуклонов ядра и движением отдельных его частиц. Ядерные реакции, вызываемые легкими частицами, не позволяли исследовать эти процессы, и только с появлением пучков ускоренных тяжелых ионов появились условии их для детального изучения.

При столкновении тяжелых ионов с ядрами в полной мере проявляется столь интересное и важное свойство ядерного вещества, как его вязкость. Это свойство характеризует интенсивность обмена энергии между коллективными степенями свободы, описывающими геометрическую форму ядра в целом, и внутренними степенями свободы, определяющими движение отдельных нуклонов относительно фиксированной формы. Получение данных о величине ядерной вязкости, о ее зависимости от энергии возбуждения, нуклонного состава ядра имеет принципиально важное значение для понимания динамики взаимодействия тяжелых ионов с ядрами, в частности для решения вопроса о возможности слияния наиболее тяжелых ядер и о величине энергии возбуждения образовавшейся составной системы.

Уникальные свойства тяжелых ионов позволяют получать и исследовать ядра, существенно отличающиеся от известных по нуклонному составу либо находящиеся в необычных состояниях. Исключительное многообразие ядерных реакций с тяжелыми ионами, огромное число возможных комбинаций ион-ядро мишени открывают благоприятные перспективы для по- лучения изотопов известных элементов с большим избытком или недостатком нейтронов, лежащих на границе, или даже за границей нуклонной стабильности. Только в реакциях с тяжелыми ионами можно получать ядра с атомным номером на 20–30 единиц больше, чем самые тяжелые ядра мишени. Поэтому такие реакции являются единственным способом получения новых трансурановых элементов. Известно, что стабильность этих элементов быстро падает с ростом их атомного номера. С точки зрения классических представлений, заложенных Н. Бором и Дж.Уилером, тяжелое ядро с Z >110 становится абсолютно неустойчивым по отношению к спонтанному делению (его время жизни должно составлять всего ~10-20 с). Однако оболочечная структура ядер может существенно повысить его стабильность. Исследования свойств трансурановых элементов с Z >104 показали, что их времена жизни по отношению к спонтанному делению уменьшаются значительно медленнее, чем это следует из классических представлений. Теоретические расчеты, учитывающие оболочечную структуру ядер, объясняют это и предсказывают существование области стабильных тяжелых ядер вблизи замкнутых оболочек из 114 протонов и 184 нейтронов. Последние эксперименты, проведенные в Дубне, показали, что достигнут остров стабильности сверхтяжелых ядер. Таким образом, физика тяжелых ионов, занимается исследованием ядерной материи в экстремальных состояниях (экзотических ядер) и ядер-ных превращений, происходящих в экстремальных условиях. Тяжелые ионы позволяют получать ядра с очень высокой энергией возбуждения (горячие ядра), с предельно большим угловым моментом («бешено» вращающиеся ядра), сильнодеформированные ядра (супер и гипердеформация, ядра с необычной конфигурацией формы), ядра с аномально высоким числом нейтронов или протонов (нейтроноизбыточные и протоно-избыточные ядра), сверхтяжелые ядра с числом протонов Z>110. Изучение свойств ядерной материи в экстремальных состояниях дает важную информацию о свойствах микромира и таким образом позволяет моделировать различные процессы, происходящие во Вселенной. Реакции с тяжелыми ионами предоставляют уникальную возможность получить ядра вблизи границ стабильности и проникнуть в область химических элементов второй сотни.

В качестве одного из примеров можно привести радиационное воздействие ускоренных тяжелых ионов на вещество. Высокие удельные потери энергии ионов при их прохождении через вещество вызывают сильную деструкцию материалов при очень слабом уровне наведенной радиоактивности. Это открывает широкие возможности использования тяжелых ионов для моделирования радиационных повреждений, вызываемых быстрыми нейтронами в конструкционных материалах атомных реакторов, а также в будущих термоядерных установках. Число таких примеров можно значительно умножить — это и легирование полупроводниковых ма- териалов, и производство ядерных фильтров, которые можно отнести к нанотехнологиям, и получение радиоактивных изотопов для медицины. В настоящее время в целом ряде стран имеются научные центры, где работают уже несколько десятков ускорителей, на которых получены интенсивные пучки ионов с энергиями до нескольких тысяч МэВ/нуклон. На пучках этих ионов проводится широкий круг исследований, как фундаментальных, так и прикладных. Подводя некоторый итог сказанному в целом, можно отметить, что физика тяжелых ионов — это прежде всего физика экстремальных ядерных состояний и физика ядерных превращений, происходящих в экстремальных условиях. В этом ее своеобразие и основное достоинство. До описания процессов, происходящих при взаимодействии тяжелых ионов с ядрами и характеристик ядер, образующихся в этих процессах, уместно напомнить об основных понятиях, используемых в ядерной физике для описания свойств ядер. Однако вернемся к синтезу трансфермиевых ядер в реакциях с тяжелыми ионами.Этот тип реакции отличается от реакций с захватом нейтронов . При захвате нейтрона, не обладающего электрическим зарядом, энергия возбуждения нового ядра составляет всего 6–8 МэВ. В отличие от этого, при слиянии ядер мишени даже с легкими ионами, такими как гелий (4He) или углерод (12C), тяжелые ядра будут нагреты до энергии Ex = 20–40 МэВ. С дальнейшим увеличением атомного номера ядра-снаряда ему необходимо будет сообщать все бoльшую энергию для преодоления электрических сил расталкивания положительно заряженных ядер (кулоновского барьера реакции). Это обстоятельство приводит к росту энергии возбуждения (нагреву) компаунд ядра, образующегося после слияния двух ядер — снаряда и мишени. Его охлаждение (переход в основное состояние Ex=0) будет происходить посредством испускания нейтронов и гамма-лучей. Однако нагретое тяжелое ядро лишь в 1/100 доле случаев сможет испустить нейтрон. В основном оно будет делиться на два осколка, т.к. энергия ядра существенно выше высоты его барьера деления. Вероятность выживания нагретого ядра резко падает с увеличением температуры (или энергии Ex) из-за увеличения числа испаряемых нейтронов, с которыми сильно конкурирует деление. Для того чтобы охладить ядро, нагретое до энергии около 40 МэВ, необходимо испарить 4 или 5 нейтронов. Каждый раз с испусканием нейтрона будет конкурировать деление, вследствие чего вероятность выживания будет всего (1/100)4-5 =10-8–10-10. Ситуация осложняется тем, что с ростом температуры ядра уменьшается стабилизирующий эффект оболочек, следовательно уменьшается высота барьера деления и делимость ядра резко возрастает. Оба эти фактора приводят к исключительно малой вероятности образования сверхтяжелых нуклидов.

Продвижение в область элементов тяжелее 106 стало возможным после открытия в 1974 г. в Дубне реакций «холодного слияния». В этих реакциях в качестве мишенного материала используются «магические» яд- ра стабильных изотопов — 208Pb (Z=82, N=126) или 209Bi (Z=83, N=126), которые бомбардируются ионами тяжелее аргона. В процессе слияния высокая энергия связи нуклонов в «магическом» ядре-мишени приводит к поглощению энергии при перестройке двух взаимодействующих ядер в тяжелое ядро суммарной массы. Эта разница в энергиях «упаковки» нуклонов во взаимодействующих ядрах и в конечном ядре компенсирует в значительной степени энергию необходимую для преодоления высокого кулоновского барьера реакции. В результате, тяжелое ядро имеет энергию возбуждения всего 12–20 МэВ. В какой-то степени подобная реакция подобна процессу «обратного деления». Действительно, если деление ядра урана на два осколка происходит с выделением энергии, (она используется в атомных электростанциях), то в обратной реакции, при слиянии осколков, образующееся ядро урана будет почти холодным. Поэтому при синтезе элементов в реакциях холодного слияния тяжелому ядру достаточно испустить всего один или два нейтрона, чтобы перейти в основное состояние.

Реакции холодного слияния массивных ядер были успешно использованы для синтеза 6 новых элементов, от 107 до 112-го в Национальном ядерно-физичес-ком центре GSI в Дармштадте (Германия), а также в Национальном центре RIKEN (Токио) для синтеза 110113 элементов. Обе группы намерены двигаться дальше, к более тяжелым элементам, используя более тяжелые снаряды. Однако попытки синтеза все более тяжелых элементов в реакциях холодного слияния связаны с большими трудностями. С увеличением атомного заряда ионов вероятность их слияния с ядрами мишени 208Pb или 209Bi сильно уменьшается из-за возрастания кулоновских сил отталкивания пропорциональных, как известно, произведению зарядов ядер. От элемента 104, который может быть получен в реакции 208Pb + 50Ti (Z1•Z2 = 1804) к элементу 112 в реакции 208Pb + 70Zn (Z1•Z2 = 2460), вероятность слияния уменьшается более чем в 104 раз.

Кроме этого компаунд ядра, полученные в реакциях холодного слияния, имеют относительно малое число нейтронов. В рассматриваемом выше случае образования 112-го элемента конечное ядро с Z=112 имеет только 165 нейтронов, в то время как подъем стабильности ожидается для числа нейтронов N>170. Ядра с большим избытком нейтронов могут быть в принципе получены, если в качестве мишеней использовать искусственные элементы: плутоний (Z=94), америций (Z=95), кюрий (Z=96) или калифорний (Z=98), нарабатываемые в ядерных реакторах, а в качестве снаряда — редкий изотоп кальция — 48Cа. Можно синтезировать сверхтяжелые элементы вплоть до 118-го. Для синтеза элементов с Z>118 требуются пучки еще более тяжелых ионов. При слиянии таких тяжелых ядер существенную роль играют процессы квазиделения, значительно уменьшающего вероятность образования составного ядра. Таким образом, весь процесс

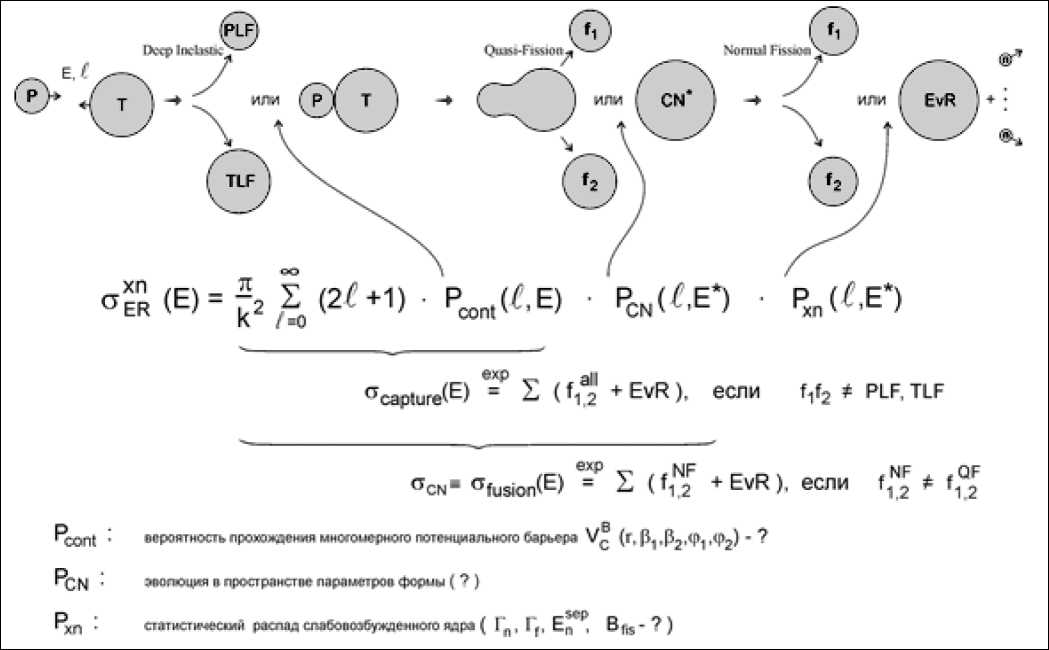

Рис. 2. Сценарий образования сверхтяжелого ядра в реакции слияния.

формирования «холодного» (находящегося в основном состоянии) сверхтяжелого ядра В, которое является конечным продуктом «остывания» возбужденного ядра С, образованного в реакции слияния двух тяжелых ядер A1+A2 ^ B+n,p a Y , можно разложить на три стадии, изображенные схематически на рис. 2.

Можно синтезировать сверхтяжелые элементы вплоть до 118-го. Для синтеза элементов с Z>118 требуются пучки еще более тяжелых ионов. При слиянии таких тяжелых ядер существенную роль играют конкурирующие процессы, например квазиделения, значительно уменьшающего вероятность образования составного ядра. Таким образом, весь процесс формирования «холодного» (находящегося в основном состоянии) сверхтяжелого ядра В, которое является конечным продуктом «остывания» возбужденного ядра С, образованного в реакции слияния двух тяжелых ядер A1+A2 ^ B+n,p aY > можно разложить на три стадии, изображенные схематически на рис. 2.

На первой стадии реакции сталкивающиеся ядра преодолевают кулоновский барьер и приходят в тесный контакт с перекрытием их поверхностей. Этот процесс конкурирует с упругим и квази-упругим рассеянием ядер (включая реакции малонуклонных передач) с образованием двух фрагментов, близких по массе к снаряду и мишени. Эта конкуренция сильно зависит от энергии сталкивающихся ядер и от прицельного параметра, т.е. орбитального момента относительного движения ядер.

На второй стадии реакции конфигурация двух соприкасающихся ядер должна трансформироваться в конфигурацию относительно сферически-симметрич-ного составного ядра. В ходе этой эволюции тяжелая ядерная система может распасться на два фрагмента f1 и f2 без образования составного ядра. Этот процесс и называют квази-делением.

Если составное ядро все же образуется, то оно имеет угловой момент l и некоторую энергию возбуждения Е*. Делительные барьеры тяжелых ядер достаточно малы, и основным каналом распада возбужденных состояний этих ядер является деление. Если в конкуренции с делением возбужденному составному ядру удастся испустить несколько легких частиц и гамма- квантов, которые унесут энергию возбуждения и угловой момент этого ядра, то в результате образуется так называемый испарительный остаток, т. е. ядро В, находящееся в основном состоянии. Сечение образования испарительного остатка сверхтяжелого ядра определяется выражением, включающим в себя вероятность формирования составного ядра PCN в конкуренции с квазиделением. Таким образом, два основных фактора делают очень малыми сечения образования сверхтяжелых элементов: малая вероятность образования составного ядра в конкуренции с доминирующим процессом квазиделения (PCN) и малая вероятность выживания возбужденного составного ядра (PxnEvR).

Оценки сечений образования сверхтяжелых элементов в реакциях «горячего» синтеза с пучком 48Са с

Рис.3. Современная таблица химических элементов Д. И. Менделеева

использованием тяжелых актинидных мишеней показал, что эти реакции являтся оптимальными вплоть до 118 элемента. Ядро атома 48Са содержит 20 протонов и 28 нейтронов — оба значения соответствуют замкнутым оболочкам. В реакциях слияния с ядрами 48Са будет также работать их «магическая» структура (эту роль в реакциях холодного слияния играли магические ядра мишени — 208Pb), в результате чего энергия возбуждения сверхтяжелых ядер будет около 30–35 МэВ. Их переход в основное состояние будет сопровождаться эмиссией трех нейтронов и гамма лучей. Можно ожидать что при этой энергии возбуждения эффект ядерных оболочек еще присутствует в нагретых сверхтяжелых ядрах, что повышает их выживаемость. Асимметрия масс взаимодействующих ядер (Z 1 • Z2 С 2000) в этом случае уменьшает их кулоновское отталкивание и тем самым увеличивает вероятность слияния. Несмотря на эти, казалось бы, очевидные преимущества, все предыдущие попытки синтеза сверхтяжелых элементов в реакциях с ионами 48Са, предпринятые в различных лабораториях в 1977–1985 гг. оказались безуспешными.

Однако развитие экспериментальной техники в последние годы и, прежде всего, получение интенсивных пучков ионов 48Са на ускорителях нового поколения, позволили увеличить чувствительность экспери- мента почти в 1000 раз. Эти достижения были использованы в новой попытке синтеза сверхтяжелых элементов. Именно в реакциях слияния ускоренных ионов 48Са в Дубне на рубеже ХХIвека были синтезировано 6 новых элементов, начиная со 113-го и заканчивая 118-м, полученным в реакции слияния 48Ca (Z = 20) с наиболее тяжелой мишенью 249Cf (Z = 98). В ноябре 2016 года Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) и Международным союзом чистой и прикладной физики (IUPAP) было утверждено открытие новых химических элементов Периодической таблицы Д. И. Менделеева с атомными номерами 113, 115, 117 и 118.

Для элемента с атомным номером 113 авторы его открытия из RIKEN (Nishina Center for AcceleratorBased Science, Japan) предложили название «нихоний» (nihonium) и символ Nh. Нихон — один из вариантов японского произношения слова Япония и означает буквально «Страна восходящего солнца». Все остальные элементы, включая 114-й (флеровий), а также со 115-го по 118-й открыты в Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова ОИЯИ.

Для элемента с атомным номером 115 предложено название «московий» (moscovium) и символ Mc, а для элемента с атомным номером 117 — «теннессин»

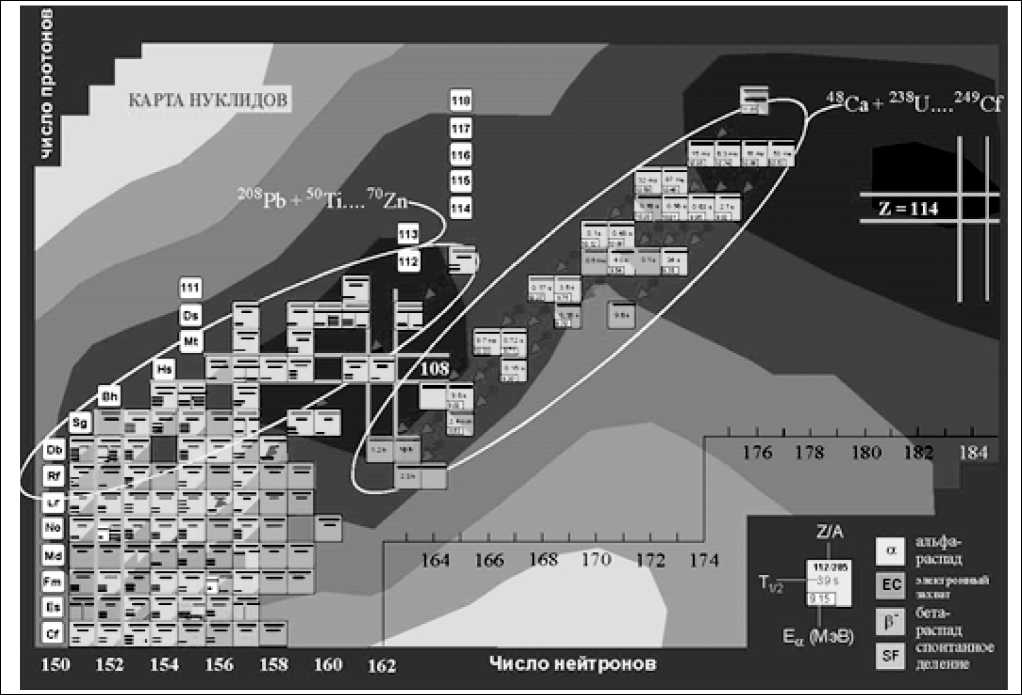

Рис. 4. Карта нуклидов тяжелых и сверхтяжелых элементов.

(tennessine) и символ Ts. Названия даны в честь места или географической области и предложены совместно авторами открытий из Объединенного института ядер-ных исследований в Дубне (Россия), Окриджской национальной лаборатории (США), Университета Вандербильта (США) и Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (США). Название «мос-ковий» отдает должное городу Дубна Московской области. Название «теннессин» дано в знак признания вклада региона Теннесси, в том числе Окриджской национальной лаборатории, Университета Вандербильта и Университета Теннесси в Ноксвилле в исследования сверхтяжелых элементов.

Для элемента с атомным номером 118 сотрудничающие команды авторов его открытия из ОИЯИ (Россия) и Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (США) предложили название «оганесон» (Oganesson) и символ Og. Предложение следует традиции оказания чести и отражает признание новаторского вклада профессора Ю.Ц. Оганесяна в исследование трансактинидных элементов.

При синтезе Z-четных нуклидов — изотопов 112, 114 и 116 элементов — наблюдаются длинные цепочки распадов, оканчивающиеся спонтанным делением ядер с Z =104–110, время жизни которых состав- ляло от секунд до часов в зависимости от атомного номера и нейтронного состава ядра. К настоящему времени получены данные о свойствах распада 29 новых ядер с Z =104–118; они представлены на карте (рис. 4). Свойства тяжелейших ядер расположенных в области трансактиноидов, их тип распада, энергии и времена распадов находятся в хорошем согласии с предсказаниями современной теории. Гипотеза о существовании островов стабильности сверхтяжелых ядер, значительно расширяющих мир элементов, кажется, впервые нашла экспериментальное подтверждение.

В 2019 году в Лаборатории ядерных реакций запущена фабрика сверхтяжелых элементов, основой которой является высокоинтенсивный циклотрон тяжелых ионов. Решение второй части требует кардинального изменения постановки опытов; оно может быть найдено в создании новой экспериментальной методики, исходя из свойств сверхтяжелых элементов.

На рис. 4 показана карта нуклидов для тяжелых и сверхтяжелых элементов. Для ядер внутри овалов, соответствующих различным реакциям синтеза (показаны на рисунке), приведены периоды полураспада и энергии испускаемых альфа-частиц (желтые квадраты). Данные представлены на карте, разделяющей области по вкладу эффекта ядерных оболочек в энергию связи ядра. В отсутствие ядерной структуры все поле было бы белого цвета. По мере потемнения эффект оболочек растет. Две соседние зоны отличаются на величину всего 1 МэВ. Этого, однако, достаточно для значительного увеличения стабильности ядер относительно спонтанного деления, в результате чего нуклиды, расположенные вблизи «магических» чисел протонов и нейтронов испытывают преимущественно альфа — распад. С другой стороны, в изотопах 110-го и 112-го элементов увеличение числа нейтронов на 8 атомных единиц приводит к возрастанию периодов альфа — распада ядер более чем в 105 раз. Дальнейшее продвижение в область Z>118 связано с выбором соответствующей реакции. Сечение реакций слияния с актинидными мишенями ионов тяжелее 48Са

Рис. 1. Только 63 химических элемента были известны в 1880 году.

катастрофически падает и не дает шансов на получение

Заключение

новых трансурановых ядер.

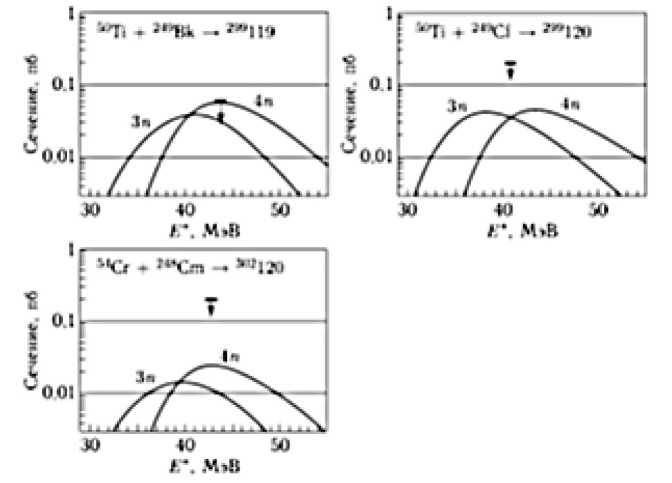

Наиболее тяжелой мишенью, которую можно использовать для получения сверхтяжелых ядер в реакциях слияния, является калифорний (Z=98, T1/2(249Cf)=351 год). Если в качестве снаряда использовать ускоренные ионы кальция (Z=20), то можно синтезировать 118-й элемент. Для синтеза элементов с Z>18 требуются пучки еще более тяжелых ионов. Следовательно, чтобы получить сверхтяжелые элементы с Z>118, необходимо использовать снаряды более тяжелые, чем 48Ca. Вероятность слияния при этом значительно падает. На рис. 5 показаны предсказанные сечения образования элементов 119 и 120 в реакциях 50Ti + 249Bk, 50Ti + 249Cf и 54Cr + 248Cm и верхние границы экспериментальных сечений, полученные в GSI (Дармштадт, Германия). На сегодняшний день (2019 г.) эти элементы еще не синтезированы, однако соответствующие эксперименты продолжаются в Дубне, в GSI и в лаборатории RIKEN (Япония). Как уже отмечалось выше, из-за увеличивающегося наклона линии стабильности к нейтронной оси (роста отношения N/Z с увеличением A) в реакциях слияния стабильных ядер образуются лишь протонно-избыточные изотопы тяжелых элементов, лежащие слева от линии стабильности.

В ближайшее время планируется синтезировать элементы 119 и 120 в реакциях слияния 50Ti + 249Bk, 50Ti + 249Cf и 54Cr + 248Cm. Изотопы этих элементов также будут находиться в области протонно-избыточных ядер, вдали от острова стабильности. Существование этого острова косвенно доказывается увеличением на несколько порядков времени жизни известных изотопов элементов 112 и 113 при их приближении к острову стабильности:

T 1/2 (277112)=0,7мс, T 1/2 (285112)=30с, T 1/2 (278113)=0,24мс, T 1/2 (286113)=13с.

В последнее время обсуждаются возможности глубоко-неупругих реакций передачи с пучками Kr, Xe и U (U+U) для синтеза тяжелых и сверхтяжелых ядер. Была исследована реакция U+U при энергии пучка урана 7,38 МэВ/нуклон. Были получены массовые распределения продуктов реакции (квазиделения), из которых следует, что с относительно большой вероятностью образуются продукты намного тяжелее урана. Кроме того в массовом распределении наблюдается некая структура (бамп в области массы 208), что свидетельствует о сохранении при таких взаимодействиях оболочечных эффектов. А, следовательно, это может быть одним из методов синтеза ядер вблизи оболочечных чисел, в том числе и сверхтяжелых ядер с числом нейтронов 182. Обсуждаются и возможности других реакций с тяжелыми ионами, сопровождающихся вылетом высокоэнергетических легких заряженных частиц. Такие частицы с энергией вблизи кинематического предела для двухтельной реакции могут унести всю энергию возбуждения образовавшийся системы.

В настоящее время стало возможным получение и ускорение короткоживущих радиоактивных, в том числе нейтронно-избыточных ядер, которые, в принципе, могли бы быть использованы для синтеза нейтронно-обогащенных изотопов сверхтяжелых элементов, расположенных в центре «острова стабильности». Все это можно исследовать с помощью пучков ускоренных тяжелых ионов, которые как уже отмечалось в настоящее время являются практически единственным инструментом для синтеза и изучения свойств новых экзотических ядер.

Сведения об авторах:

Оганесян Юрий Цолакович — доктор физико-математических наук, профессор, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н.Флерова Объединенного института ядерных исследований, Дубна, академик РАН, АН Армении и Сербии, лауреат Государственных премий (1975, 2010), научных премий им. М. В. Ломоносова, И. В. Курчатова, Г. Н. Флерова, А. Гумбольда, Л. Мейтнер. Почетный доктор Университета им. Гете (Германия), Университета Мессина (Италия).

USA

Finland

Dubna JINR

V. Ivanshin

Dubna JINR

Organized by:

JINR (Dubna)

RIKEN

NSCL (Michigan)

ussia, Saint Petersburg lune 29 - July 04, 2020

B. Sherrill

W. Trzaska

JINR, Dubna RIKEN,Japan GANIL, France GSI, Germany MSU, USA

The topics of the Symposium will be the following:

Properties of light exotic nuclei,

Superheavy elements. Synthesis and properties,

Rare processes and decays,

Radioactive beams. Production and research programs, Experimental facilities and future projects.

France Japan USA

Contacts:

The main goal of the Symposium EXON 2020 will be to discuss the latest results on the production and study of the properties of the lightest to the heaviest nuclei as well as the plans for future joint investigations in the field of exotic nuclei.

Committee:

Chairman

Scientific secretary

Dubna JINR

Dubna JINR

Dubna JINR

T. Uesaka

S. Yennello

A. Maj

Z. Vilakazi

International Organizing

Committee “

V. Matveev Russia

Poland

South Africa

Co-Chairmen

Yu. Oganessian

H. En'yo

A. Navin

Ch. Scheidenberger

G. Bollen

Local Organizing

Yu. Penionzhkevich

Yu. Sobolev

S. Dmitriev

D. Kamanin

E. Kuznetsova

M.Naumenko

E. Vardachi Italy

D. Verney France