20 лет государственной службе занятости: теория и практика борьбы с безработицей

Автор: Герций Ю.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Ключевые темы номера

Статья в выпуске: 5 (159), 2011 года.

Бесплатный доступ

В публикации проанализирована работа государственной службы занятости за последние 20 лет, в том числе исследована зависимость уровня безработицы от роста (снижения) валового внутреннего продукта, показана динамика уровня регистрируемой безработицы в условиях экономического кризиса и динамика изменения напряженности на рынке рабочей силы Российской Федерации.

Безработица, рынок труда, снижение напряженности на рынке труда, государственное регулирование социально-трудовых отношений

Короткий адрес: https://sciup.org/143181498

IDR: 143181498

Текст научной статьи 20 лет государственной службе занятости: теория и практика борьбы с безработицей

История создания службы, как отклик на экономические реальности

14 апреля с.г., выступая на Всероссийском совещании работников государственной службы занятости, посвященном 20-летию принятия Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Министр здравоохранения и социального развития Т.А. Голикова сказала о том, что Президент России Д. А. Медведев, общаясь с работниками службы занятости в регионах, отметил их хорошее знание экономики своих областей. Для любого, кто работает или работал в службе, это приятно, но не удивительно. Ведь сама история создания и принятия Закона «О занятости населения в Российской Федерации», от дня принятия которого, по сложившейся традиции, отсчитывается история службы, началась с осмысления тех экономических реальностей, признаки которых знающие люди наблюдали еще до того, как они стали очевидны для всех. Еще не распался Союз, еще казалась крепкой социалистическая система экономики, а дальновидные умы уже просчитали возникновение проблем на еще несформировавшемся рынке труда, как неотъемлемой части рыночной экономики, к тому времени существовавшей где-то в далекой загранице.

Инициаторы и разработчики этого Закона, люди, проводившие его через коридоры законодательной и исполнительной власти того периода, могут рассказать эту захватывающую историю куда лучше. Скажу одно: дар предвидения – первый в ряду качеств тех, кого называют государственными деятелями.

19 апреля 1991 г. Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики принял этот Закон. А это значит, что в недрах социалистической системы хозяйствования уже сформировалось практическое понимание неизбежности перехода к рыночной экономике, к частному предпринимательству и ко всему, что называют некрасивым словом – капитализм. Поэтому, когда об этом переходе говорят как о некоем чуде или катастрофе, свершившемся нежданно-негаданно, то это либо лицемерие, либо свидетельство незнания исторических фактов.

Но главное – в другом. Если бы Закон был принят позднее реально начавшихся экономических процессов, то население страны испытало бы куда большие потрясения. И неизвестно, с какими бы социальными катаклизмами нам пришлось столкнуться.

Одним словом, Закон позволил сделать главное: своевременно сформулировать государственную политику решения проблем безработицы, сформировать государственную систему работы по противодействию ее последствиям, подобрать для этой системы людей, которые начали обретать необходимые знания и опыт в новой для того периода сфере государственной деятельности.

Поэтому, когда сегодня за работниками государственной службы занятости признаются знания реального положения в экономике, то мы, в свою очередь, говорим спасибо тем, кто заложил основы нашей деятельности, кто определил, на каких знаниях эта работа должна основываться.

Сегодня мы внимательно следим за всеми экономическими показателями развития регионов и федерации в целом. Например, читаем доклад Председателя Правительства В.В. Путина на заседании Государственной Думы 20 апреля 2011 г.:

«Начиная с июля 2010 г., у нас возобновился экономический рост. В 2010 г. ВВП России увеличился на 4% – самый высокий показатель среди стран «большой восьмерки». Прогноз на текущий год – рост порядка 4,2%. Это значит, что к началу 2012 г. российская экономика в полном объеме компенсирует потери, вызванные кризисным спадом. …И за этими утверждением стоят не благие пожелания, а четкие, обоснованные расчеты» [2].

На основании этого и с учетом теории, разработанной американским экономистом А. Оукеном еще в 60-е гг. прошлого века, мы ожидаем, что уровень безработицы в 2011 гг. будет продолжать снижаться. И хотя, по расчётам современных экономистов, зависимости изменений ВВП и уровня безработицы сегодня имеют более скромные процентные показатели, теоретические выводы остаются актуальными.

Для специалистов государственной службы занятости знания общих законов экономики, оценки и прогнозы федеральных органов власти – являются необходимыми, но недостаточными. Это потому, что развитие экономики в России имеет свою специфику. В частности, дисбаланс в экономическом развитии регионов страны требует от нас знания конкретных региональных экономических показателей и конкретных планов развития. Ведь только исходя из этих планов, региональные службы занятости могут вести свою работу, а федеральная служба, со своей стороны, может координировать усилия регионов и оказывать им конкретную помощь.

И все же теория и практика всегда идут рука об руку. Наша задача так построить свою работу и так вести, например, мониторинг ситуации на рынке труда, чтобы ученые получали достоверные данные для своих исследований и могли вырабатывать научно обоснованные рекомендации для совершенствования нашей деятельности.

Теоретические основы и практика работы

Важнейшей основой для прогнозирования ситуации на рынке труда и планирования деятельности Государственной службы занятости являются данные статистики. Посмотрим, например данные изменения показателей ВВП (валового внутреннего продукта) и безработицы, отраженные в таблице 1 [3].

Таблица 1

|

Год |

1995 |

2000 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

ВВП (в постоянных ценах. 2000 г. -100%) |

100,0 |

110,1 |

118,1 |

126,6 |

134,7 |

146,6 |

158,1 |

166,3 |

153,2 |

|

|

Удельный вес безработных (%) |

9,4 |

9,8 |

8,5 |

7,8 |

7,9 |

7,1 |

6,4 |

5,7 |

7,0 |

8,2 |

Из таблицы видно, что удельный вес безработных в численности экономически активного населения прямо связан с изменениями ВВП (валового внутреннего продукта). Если с 2000 по 2008 гг. ВВП России рос, то численность безработных снижалась. Но 2009 г., в связи с мировым финансовым кризисом, ВВП страны снизился, и это тут же отразилось на уровне безработицы: она возросла сразу на 1,2%.

Это опять же подчеркивает действие того же закона Оукена, о котором мы говорили выше.

Если взглянуть на цифры 2007 и 2008 гг., то налицо сбой закономерности: ВВП растет вместе с безработицей. Видимо, тут действуют какие-то инерционные силы, которые продолжают поддерживать рост ВВП при одновременном росте безработицы. Происходит это на начальном этапе экономического кризиса. Получается, что показатели рынка труда более чутко реагируют на проблемы в экономике, чем собственно экономические показатели рынка в целом.

Если такое наблюдение верно, то всякие экономические прогнозы надо будет сверять в первую очередь с показателями рынка труда.

Надеюсь, ученые разберутся с этим. И очередной кризис не застанет нас врасплох.

Кстати, если исходить из прошлогоднего доклада Х. Сомавиа – Генерального директора Международного бюро труда (МБТ) – исполнительного органа МОТ, сделанного им на Международной конференции труда (высший орган МОТ), то получается, что факт, зафиксированный российской статистикой, вовсе не российская специфика. «В 2010 г., – заявил он, – …занятость отставала от темпов оживления производства, во многих странах сохраняется реальная опасность того, что безработица стабилизируется на высоком уровне или даже продолжит свой рост» [1].

Получается, что дело не только в инерционности процессов и чуткости показателей. Похоже, общепризнанные экономические законы и правда имеют свойство давать сбои. Не случайно, наверное, некоторые ученые говорят о том, что законы индустриального общества не всегда однозначно работают в постиндустриальном.

Впрочем, не будем спешить. Слишком мал исторический срок. А краткосрочные тенденции не всегда схожи со среднесрочными и, тем более, с долгосрочными.

Как бы там ни было, с уверенностью можно отметить то, что практика и реалии экономики подбрасывают нам все новые задачи, требующие новых подходов и новых решений. Решать эти задачи ученым и практикам придется вместе. Именно поэтому Федеральная служба по труду и занятости поддерживает тесные связи с научными и образовательными учреждениями страны и готова расширять круг сотрудничества, совершенствовать взаимодействие.

Ведь те дискуссии по поводу путей дальнейшего развития российской экономики, которые ведутся как в научных кругах, так и между представителями общественности, периодически выплескиваясь на страницы газет, не оставляют нас равнодушными. Как ведомство, занимающееся практической работой, нас волнует, как та или иная позиция повлияет на решение практических задач в нашей деятельности. Государственная служба занятости должны быть готовы к любому развитию ситуации, к любому варианту, который будет выбран для развития экономики. И подготовиться к этому мы можем только при понимании того пути, который будет выбран. И только при научной поддержке.

Кстати, такие дискуссии ведутся не только в России. Мы знакомы с позициями представителей различных экономических теорий, включая классическую, неоклассическую, неоклассического синтеза и другие. Видим те симпатии, которые отдают отдельным теориям отечественные экономисты и международные экономические эксперты.

Но перед нами ежедневно предстают реальные люди с реальными проблемами. И мы должны им рассказывать не о теориях, а о реальных рабочих местах, где бы они могли зарабатывать на жизнь, реализовывать себя, обретать уверенность в завтрашнем дне. Мы должны помочь им выбрать ту или иную профессию, обучиться, повысить квалификацию или вообще сменить сферу деятельности и профессию на ту, которая востребована на рынке труда.

А так как мы государственная служба, мы не имеем права на ошибку и должны точно указать человеку перспективное направление деятельности. Ведь от этого зависят и судьба конкретного человека и, в конце концов, судьба страны, ее экономики и общественного развития, которые в лице этого конкретного человека обретут либо нужного специалиста, либо еще одного безработного без надежд, без веры в себя, в справедливость общества и государства.

О том, какое значение имеет наша служба, профессиональная компетентность и человеческие качества наших сотрудников, мы особенно ясно поняли и глубоко почувствовали в годы экономического кризиса.

Проверка на прочность в кризисные годы: как это было

Прежде следует оговориться. Дело в том, что Федеральная служба по труду и занятости занимается тем, что называют регистрируемой безработицей. То есть конкретными людьми, которые приходят в Центры занятости населения (ЦЗН), расположенные по всей стране, и заявляют о своих проблемах, связанных с потерей работы.

Поэтому наша ведомственная статистика отличается от той, что публикует Росстат, пользующийся в своих расчетах методиками Международной организации труда (МОТ).

Ведь не все приходят в ЦЗН, не все заявляют о проблемах с работой.

Кроме того, методики МОТ предлагают вести расчеты исходя из других показателей. Они, например, считают безработными всех лиц в возрасте от 15 до 72 лет. А у нас, в соответствии с законом, пенсионный возраст наступает у женщин с 55 лет, у мужчин с 60. Кроме того, многие российские граждане уходят на пенсию еще раньше. Например, военные и представители других видов службы и работы. Немало инвалидов, получающих пособия. В целом это миллионы людей. И они безработными, по нашим законам, не признаются, хотя на учет, в качестве лиц, ищущих работу, ставятся. Помощь в поиске работы им оказывается. А инвалиды, это вообще наша особая боль и забота. Для них законодательство предусматривает ряд мер, способствующих трудоустройству в зависимости от заболевания и уровня профессиональной подготовки.

Говорю все это к тому, что далее будут приводиться цифры статистики, которые могут отличаться от тех, которые внимательный читатель найдет в статистических справочниках. Но противоречия тут нет. Есть лишь разница в методиках расчетов. Наши методики более конкретны, потому что привязаны к конкретным людям и их конкретным проблемам.

Итак, мировой экономический кризис достиг нашей страны в первой половине 2008 г. Процессы, происходившие в 2008-2009 гг. в экономике России, оказали существенное влияние на весь спектр вопросов связанных с занятостью населения и трудовыми отношениями.

Развитие ситуации на рынке труда Российской Федерации в период экономического кризиса представлено в таблице 2.

Таблица 2

|

Показатели / период |

Октябрь 2008 |

Январь 2009 |

Апрель 2009 |

Октябрь 2009 |

Январь 2010 |

Март 2010 |

Сентябрь 2010 |

|

Экономически активное население (чел.) |

75,9 млн |

75,1 млн |

75,6 млн |

75,8 млн |

74,6 млн |

74,6 млн |

76,2 млн |

|

От общей численности населения в РФ |

53% |

52% |

53% |

53% |

52% |

52% * |

54% |

|

Не имели доходного занятия, но активно его искали (чел.) |

4,7 млн |

6,5 млн |

6,7 млн |

5,9 млн |

6,8 млн |

6,4 млн |

5,4 млн |

|

От экономически активного населения |

6,2% |

8,7% |

8,9% |

7,8% |

9,2% |

8,6% |

7,0% |

|

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости (чел.) |

1,25 млн |

1,70 млн |

2,27 млн |

2,01 млн |

2,20 млн |

2,28 млн |

1,71 млн |

|

Уровень регистрируемой безработицы |

1,7% |

2,0% |

3,0% |

2,7% |

2,8% |

3,1% |

2,4% |

|

Число свободных вакансий, (единиц) |

1,4 млн |

0,8 млн |

1,1 млн |

1,0 млн |

0,8 млн |

0,95 млн |

1,21 млн |

|

Напряженность на рынке рабочей силы |

0,9 |

1,9 |

2,7 |

2,1 |

3,3 |

2,5 |

1,5 |

*По данным Росстата и Роструда.

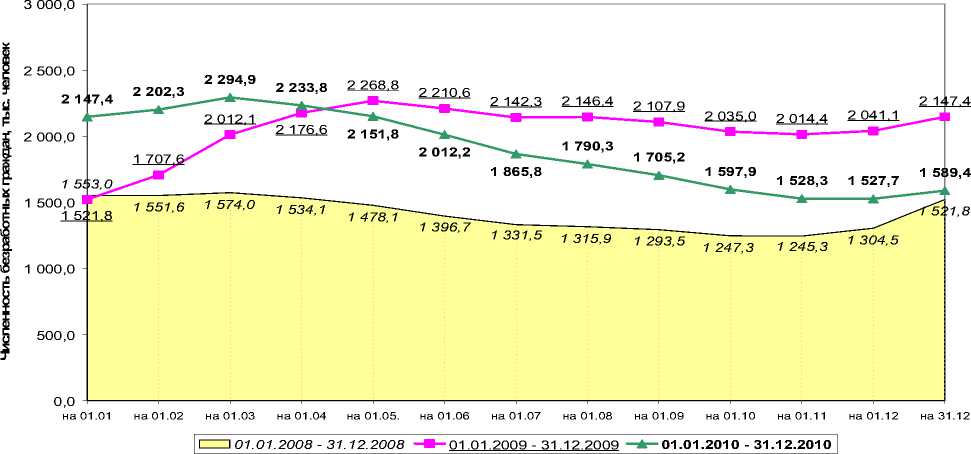

Из нее видно, что ситуация резко ухудшилась в январе 2009 г. Но, начиная с марта 2010 г., на рынках труда Российской Федерации наметилось снижение, как общей безработицы, так и численности безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости. Однако основные показатели рынка труда не достигли значений показателей докризисного 2008 г. При этом снижение безработицы наметилось в марте 2010 г., а подъём экономики начался с июля (см. тезис доклада Председателя Правительства, приведенный выше). Более высокая чуткость реагирования рынка труда на экономические тенденции, о которой мы упоминали, и здесь показала себя со всей очевидностью.

В 2010 г. существенно снизилась численность зарегистрированных безработных граждан (с 2,28 млн человек в марте 2010 до 1,5 млн чел. в начале декабря 2010 г.), а уровень регистрируемой безработицы в декабре приблизился к докризисному (2,1%). Возросло число заявленных в органы службы занятости свободных вакансий (на 1.12.2010 – 1081 тыс.), и в полтора раза от максимальных значений снизился коэффициент напряженности на рынке труда (с 3,3 в январе 2010 до 1,7 в декабре 2010 г.).

С 1 января по 31 декабря 2010 г. численность зарегистрированных безработных граждан снизилась во всех субъектах Российской Федерации, за исключением Ненецкого автономного округа, где численность безработных увеличилась на 4,7%. Меньше всего численность зарегистрированных безработных граждан снижалась в Республиках Ингушетия (-3,9%) и Северная Осетия-Алания (-1,9%). А в Свердловской, Московской, Самарской областях и Санкт-Петербурге численность зарегистрированных безработных снизилась более чем на 40%.

Рис. 1. Динамика изменения численности зарегистрированных безработных Российской Федерации в 2010 г. в соотношении с аналогичными периодами 2008 и 2009 гг.

Уровень регистрируемой безработицы в Российской Федерации, имевший устойчивое положение в пределах 2,7-2,8% в июне-декабре 2009 г., в начале 2010 г. увеличился до 3,1% (на 1 марта 2010 г.). С марта 2010 г. уровень регистрируемой безработицы ежемесячно уменьшался и в ноябре 2010 г. составил 2,0%, к концу года максимально приблизившись к показателю 2008 г. (1,7%).

В соответствии с заявленной работодателями потребностью в работниках, к 31 декабря 2010 г. количество свободных рабочих мест и вакантных должностей составило 981,9 тыс. единиц, что на 35,6% превысило соответствующий показатель на 1 января 2010 г.

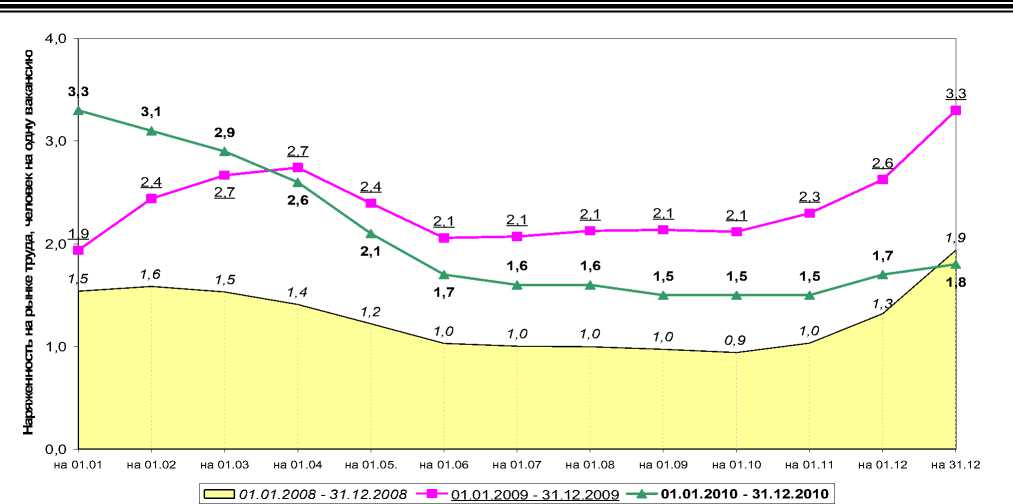

Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы в Российской Федерации снизился со значения 3,3 (на 1 января 2010 г.) до 1,5 (на 1 сентября 2010 г.) и оставался неизменным до ноября 2010 г. К 31 декабря 2010 г. напряженность на рынке рабочей силы увеличилась и составила 1,8.

Высокие значения коэффициента напряженности на рынке рабочей силы (превышающей в 2 раза и более показатель по Российской Федерации) по состоянию на 31 декабря 2010 г. были отмечены в 16 субъектах Российской Федерации: Республике Ингушетия (723,7), Чеченской Республике (352,9), Республике Дагестан (94,8), Республике Северная Осетия-Алания (15,6), Республике Калмыкия (13,7), Забайкальском крае (13,3), Республике Тыва (12,4), Алтайском крае (7,5), Ненецком автономном округе (7,0), Карачаево-Черкесской Республике (6,3), Курганской области (4,9), Кабардино-Балкарской Республике (4,6), Республике Алтай (4,5), Республике Татарстан (4,3), Астраханской области (4,1), Республике Карелия (3,9).

Рис. 2. Динамика изменения напряженности на рынке рабочей силы Российской Федерации в 2010 г. в соотношении с аналогичными периодами 2008 и 2009 гг.

Эти данные получены в результате еженедельного мониторинга ситуации на рынке труда, к которому Роструд приступил с октября 2008 г. в связи с массовым высвобождением работников на предприятиях и организациях. А 28 ноября 2008 г. вышел приказ Минздравсоцразвития России № 682 «О проведении мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости».

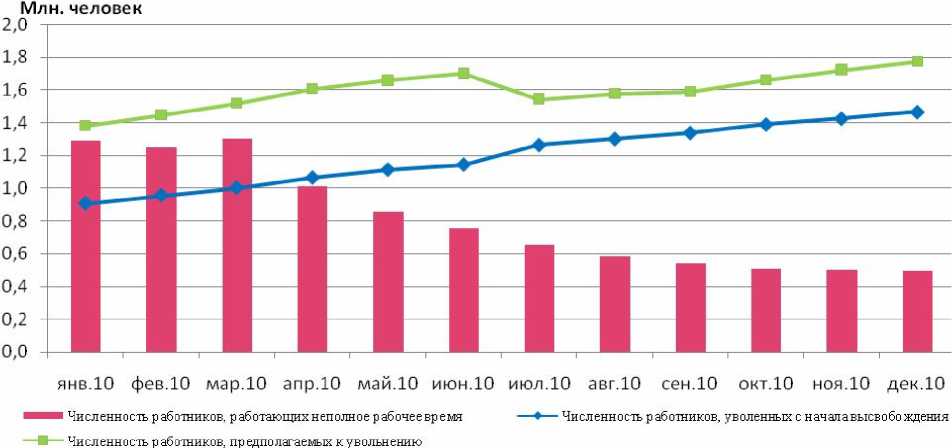

За 2010 г., по данным мониторинга, подали сведения о предстоящих увольнениях работников, а также о введении режимов неполной занятости более 25 тыс. организаций и предприятий, имеющих среднесписочную численность работников 3,1 млн работников. Общее количество организаций включенных в мониторинг высвобождения работников на конец декабря 2010 г. составило 93 691.

Рис. 3. Численность работников организаций, работающих неполное время, уволенных с начала высвобождения, и численность работников организаций, предполагаемых к увольнению (в целом по Российской Федерации в 2010 г., по данным мониторинга).

Всего с начала октября 2008 г. до конца 2010 г. общая численность уволенных достигла 1,5 млн человек. При этом из числа уволенных 455,7 тыс. человек были трудоустроены, в том числе 240,1 тыс. человек – в прежней организации.

Численность работников, предполагаемых к высвобождению по Российской Федерации, по данным на 29 декабря 2010 г., составляла 261,7 тыс. человек.

В 2010 г. с предприятий и организаций было уволено 640 тыс. работников, что на 20,7% меньше, чем было уволено в 2009 г. (813 тыс. работников).

Анализируя данные еженедельного мониторинга, можно сделать несколько заключений:

– в 2010 г., в среднем, ежемесячно увольнялось немногим больше 50 тыс. человек. Наибольшее высвобождение наблюдалось в июне (119 тыс.), а наименьшее – в мае (31 тыс.) и октябре (35 тыс. человек);

– в конце 2010 г. численность работников, предполагаемых к высвобождению, в целом по Российской Федерации, продолжало оставаться на уровне 250 тыс. человек, темпы прироста численности этой категории значительно замедлились;

– показатели численности работающих неполное рабочее время с апреля 2010 г. начали постепенное снижение и к декабрю 2010 г. составили 495,5 тыс. человек;

– численность работников, находящихся в отпусках без сохранения содержания, и численность работников, которые находятся в простое, с марта 2010 г. тоже значительно снизились. И в течение всего 2010 г. имели тенденцию к снижению. На конец декабря 2010 г. эти показатели составили 27,7 тыс. человек, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, и 50,2 тыс. человек, находящихся в простое по вине работодателя.

Так развивалась ситуация в рассматриваемый период.

Для ее изменения или хотя бы смягчения, потребовалась согласованная деятельность всех органов власти.

Значительную роль в этом сыграли антикризисные меры в сфере содействия занятости населения, разработанные и реализованные Правительством России в 2009-2010 гг.

В 2010 г. Роструд продолжал осуществлять еженедельный мониторинг численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, и еженедельный мониторинг увольнения и неполной занятости работников организаций. В целях информирования о положении на рынке труда была продолжена работа консультационных пунктов, «горячих линий» и предувольнительных консультаций. Кстати, эта работа осуществлялась сотрудниками государственных инспекций труда, которые внесли неоценимый вклад в работу по противодействию последствиям безработицы. Например, в 2010 г. уровень задолженности по заработной плате снизился до исторического минимума за последние 10 лет. В этом не малая заслуга инспекторов труда.

Подчеркиваю это потому, что иногда высказывается мнение, что Роструд объединил несовместимые функции. Наша работа в кризисный период доказала, что такое объединение полезно и целесообразно. Равно как и передача под управление субъектов Российской Федерации государственных функций службы занятости, при сохранении контроля со стороны федерального центра. Последнее произошло в 2007 году, накануне кризиса. И оказалось, что власти субъектов, в абсолютном большинстве случаев, вполне способны решать стоящие проблемы, тем более что им переданы не просто функции, а отлаженная система, программы деятельности которой, в большей части, финансируются за счет федерального бюджета.

Идем далее. При помощи созданного Рострудом единого информационного Интер-нет-портала «Работа в России», любой гражданин, ищущий работу, получил возможность ознакомиться с имеющимися в органах службы занятости вакансиями. За два года работы портала (с 16 января 2009 г. по 16 января 2011 г.) зарегистрировано свыше 5 млн 261 тыс. обращений к его информационным ресурсам (5 261 671). Количество рабочих мест в общероссийском банке вакансий, размещенном на сайте портала, ежедневно составляет около миллиона вакансий (на 16 января 2011 г. 918 369).

В кризисный период 2009-2010 гг. был существенно увеличен общий объем финансовых средств, предназначенных для реализации мероприятий по защите граждан страны от безработицы. На реализацию региональных программ, предусматривающих дополнительные меро- приятия по снижению напряженности на рынке труда, Правительство Российской Федерации выделило дополнительно в 2009 почти 44 млрд руб., а в 2010 более 38,5 млрд рублей.

Основные результаты реализации дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации представлены в сравнительной таблице 3.

Таблица 3

|

Наименование дополнительных мероприятий |

2009 год |

2010 год |

||

|

Израсходовано средств, млн руб. |

Приняло участие, тыс. чел. |

Израсходовано средств, млн руб. |

Приняло участие, тыс. чел. |

|

|

Всего во всех мероприятиях по Российской Федерации |

35 629,6 |

2 799,2 |

38 043,4 |

1 924,5 |

|

в том числе: |

||||

|

опережающее обучение граждан, предполагаемых к увольнению |

1 358,8 |

215,1 |

1 235,8 |

137,9 |

|

организация общественных работ, временного трудоустройства (стажировка только в 2009 году) |

25 633,2 |

2 430,5 |

15 789,6 |

1 449,6 |

|

самозанятость безработных граждан (в т.ч. создание дополнительных рабочих мест) |

7 540,5 |

128,1 |

15 903,4 |

266,9 |

|

адресная поддержка на переезд в другую местность с целью трудоустройства |

384,5 |

10,9 |

361,9 |

9,0 |

|

стажировки выпускников (включая наставничество) |

- |

- |

1 812,1 |

115,9 |

|

содействие трудоустройству инвалидов |

- |

- |

223,6 |

7,8 |

|

иные мероприятия |

712,6 |

14,6 |

2 237,5 |

5,2 |

Время последнего кризиса – это небольшой, хотя наиболее сложный и ответственный период деятельности государственной службы занятости. Основная ее работа, в соответствии с положениями Закона о занятости населения, не прекращалась весь этот период.

За эти годы, мы, например, сильно продвинулись в сотрудничестве с основными своими партнерами – работодателями и трудовыми коллективами, в лице профессиональных объединений. Для них разработаны специальные регламенты. Сегодня имеем на каждое юридическое лицо, использующее труд наемных специалистов, что-то вроде «личного дела», где отражены все необходимые для нашей деятельности данные. Ведь чем полнее информация, которой мы обладаем о работодателях, тем более подробные рекомендации мы можем давать соискателям рабочих мест.

Наши действия стали более грамотными, законодательно обоснованными. Сейчас работа ведется в плоскости «работодатель – клиент» строго по административным регламентам, которые определяют, сколько времени необходимо уделить гражданину, как должно проходить первое собеседование с ним, что надо для сбора информации на рынке труда, сколько уходит времени на первичную регистрацию или перерегистрацию и т.д.

На федеральном уровне нами создана уникальная база данных «Регистры получателей государственных услуг в сфере занятости населения». База основывается на региональных сегментах, которые, в свою очередь, создаются на основе систем регистрации получателей государственных услуг непосредственно по месту их оказания в государственных центрах занятости населения, что позволяет Роструду осуществлять контроль за полнотой и качеством оказания этих услуг.

Такие возможности дают нам право заявлять: система государственной службы занятости населения России работает более эффективно и результативно, чем это было в начале её пути.

В целом по стране сегодня функционируют более двух тысяч центров занятости населения, где работает свыше 40 тыс. сотрудников. И мы готовы квалифицированно помочь каждому, кто к нам обратится за помощью.

Некоторые выводы и предложения для учета в текущей и будущей работе

В вышеупомянутом выступлении Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина на заседании Государственной Думы 20 апреля с. г. было сказано:

«В 2011 г. направляем 105 млрд рублей на социальную поддержку безработных и на программы занятости, причем акцент сделан не просто на трудоустройство, а прежде всего, на повышение квалификации работников, на создание условий для того, чтобы люди могли получить новую, более востребованную и более высокооплачиваемую работу».

То есть, позиция Правительства в этом вопросе учитывает все уроки, которые преподнесла нам работа в кризисный период.

Поэтому реализация основных и дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, продолжается. При этом будут увеличены доля и значение таких мероприятий, как создание новых рабочих мест в малом бизнесе, переобучение и повышение квалификации отдельных категорий работников. Некоторые направления региональных программ скорректированы с учетом опыта их реализации в 2009-2010 гг. и с учетом долгосрочных задач инновационного развития экономики страны в посткризисный период.

В 2011 г. ряд мероприятий региональных программ сориентированы на содействие трудоустройству наиболее уязвимых групп населения, а также на профессиональную подготовку, переподготовку и трудоустройство безработных граждан, с учетом реализуемых в субъектах Российской Федерации инвестиционных проектов, внедрения инновационных технологий и комплексной модернизации производства.

Особое внимание будет уделено стимулированию работодателей, принимающих на работу инвалидов. Увеличен размер возмещения работодателю затрат на создание или оснащение рабочего места для инвалида: с 30 тыс. рублей за одно рабочее место в 2010 году до 50 тыс. рублей в 2011 г.

В 2011 г. общественные работы будут организованы для работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также для безработных граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда.

Опережающее профессиональное обучение, наряду с работниками, находящимися под угрозой увольнения, в 2011 г. смогут пройти также работники предприятий, применяющих передовые технологии производства. Участниками данного мероприятия станут работники организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными программами.

Главный же стратегический вывод из той ситуации, которую страна пережила в гг. кризиса, и в решении проблем которой Роструд принимал активное участие, сформулирован Президентом России Д.А. Медведевым. Еще 31 августа 2010 г. на совместном заседании Государственного совета и Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, он, в частности, сказал:

«Подготовка специалистов должна вестись с учётом реальных потребностей экономики в условиях её модернизации. Чтобы профессионально-техническое образование было переориентировано на нужды перспективных производств, нужны региональноотраслевые прогнозы потребности в кадровых ресурсах. То есть, нужен чёткий заказ: сколько специалистов, какого уровня, какой квалификации требуется в масштабах страны. И ответ на этот вопрос должно дать государство вместе с предпринимательским сообществом».

Исходя из этого, и зная, что сегодня самыми дефицитными на рынке труда являются высококлассные рабочие и средний технический персонал, можно сформулировать ряд предложений, направленных на обеспечение баланса между подготавливаемыми специалистами и потребностями рынка труда:

-

– устранить перекос между объемами подготовки специалистов учреждениями высшего, начального и среднего специального профессионального образования;

-

– повысить престиж начального, среднего специального профессионального образования и рабочих профессий в целом, в том числе, с помощью средств массовой информации и через технологии работы органов службы занятости. Ориентиром здесь может стать, например, фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», где Алексей Баталов сыграл роль слесаря Гоши – высококлассного рабочего, о котором доктор наук говорит, что без него он не смог бы реализовать никакие изобретения и научные разработки. Не случайно этот фильм получил мировое признание в виде премии Оскара американской киноакадемии;

-

– отделить общеобразовательное обучение от профессионального, чем существенно снизить цикл обучения в профессиональных учреждениях образования до 6-8 месяцев;

-

– разработать и внедрить в программы обучения учреждений начального и среднего образования короткие программы переподготовки и повышения квалификации безработных граждан и граждан, находящихся под риском увольнения, по специальностям, востребованным на рынке труда;

-

– создать учебные центры, обеспеченные современной материально-технической базой, способные в короткие сроки готовить и переподготавливать специалистов по рабочим специальностям, востребованным на рынке труда;

-

– разработать и осуществить меры по дополнительной социальной поддержке выпускников учреждений начального и среднего специального образования;

– создать систему дополнительных моральных и материальных стимулов для специалистов-наставников, осуществляющих обучение рабочих кадров непосредственно на рабочих местах. По большому счету, тут речь должна быть о восстановлении прежних и создании новых рабочих школ, равных по своему значению научным и инженерным школам. И тут могут стать примером герои фильма Иосифа Хейфица «Большая семья», где тот же Алексей Баталов сыграл роль Алексея Журбина – рабочего-интеллигента из большой рабочей семьи. Любой рабочий человек подтвердит, что все тонкости своего дела он познал, работая рядом с высококлассными мастерами, видеть работу которых – удовольствие, сравнимое с наблюдением за тем, как художник создает произведение искусства.

Несомненно, у многих найдутся предложения и идеи, способные оказать практическое влияние на совершенствование деятельности не только государственной службы занятости, но и на развитие всей государственной системы, призванной обеспечить конституционное право российских граждан на труд и защиту от безработицы. Мы всегда открыты для обсуждения таких предложений.

***

-

1. Доклад I (C) Генерального директора Международного бюро труда Хуана Сомавиа «Восстановление и рост на основе достойного труда» на 99-ой сессии Международной конференции труда, 2010 г. ISBN 978-92-2-421916-0 (print) ISSN 978-92-2421917-7 (web pdf) ISSN 0251-3730. Первое издание, 2010 г. Тезис 40.

-

2. Российская газета, № 85 (5461), 21 апреля 2011 г .

-

3. Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2010 г.

Список литературы 20 лет государственной службе занятости: теория и практика борьбы с безработицей

- Доклад I (C) Генерального директора Международного бюро труда Хуана Сомавиа «Восстановление и рост на основе достойного труда» на 99-ой сессии Международной конференции труда, 2010 г. (print) ISSN 978-92-2-421917-7 (web pdf) ISSN 0251-3730. Первое издание, 2010 г. Тезис 40. ISBN: 978-92-2-421916-0

- Российская газета, № 85 (5461), 21 апреля 2011 г.

- Российский статистический ежегодник. - М.: Росстат, 2010 г.