25 лет НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН

Автор: Чойнзонов Е.Л., Чердынцева Н.В., Гольдберг В.Е.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Статья в выпуске: 2-3 (10-11), 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14054146

IDR: 14054146

Текст статьи 25 лет НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН

Решение об организации в Томске филиала Онкологического научного центра Академии медицинских наук СССР было принято Государственным комитетом СССР по науке и технике 3 января 1979 г. (протокол № 1). 8 января 1979 г. подписан приказ министра здравоохранения СССР академика Б.В. Петровского "Об организации в Томске Сибирского филиала онкологического научного центра АМН СССР" (приказ № 20 от 8 января 1979 г.). СФ ОВД

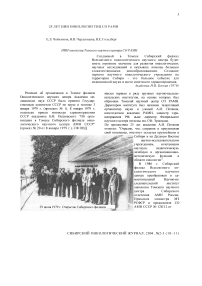

29 июня 1979 г. Открытие Сибирского филиала

явился первым в ряду крупных научно-исследовательских институтов, на основе которых был образован Томский научный центр СО РАМН. Директором института был назначен талантливый организатор науки и ученый А.И. Потапов, впоследствии академик РАМН, министр здравоохранения РФ, ныне директор Федерального научного центра гигиены им. СФ. Эрисмана.

По прошествии 25 лет академик А.И. Потапов отметил: "Отрадно, что, сохранив и приумножив свой потенциал, институт остается крупнейшим в

Сибири и на Дальнем Востоке научно-исследовательским учреждением, сочетающим научную, педагогическую, лечебную и организационнометодическую функции в области онкологии".

В 1986 г. Сибирский филиал Всесоюзного онкологического научного центра преобразован в самостоятельный Научно-исследовательский институт онкологии Томского научного центра Сибирского отделения АМН России. Приказом министра МЗ РСФСР и председателя СО АМН СССР № 128/12 от

12.02.87 НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН приданы функции головного института в регионе Сибири и Дальнего Востока с возложением ответственности за состояние научных исследований по онкологии. Директором был назначен профессор Б.Н. Зырянов, заместителями по науке — профессора Н.В. Васильев и С.А, Величко. Институт возглавляет работу Проблемной комиссии 53.09 — онкология Межведомственного научного совета по медицинским проблемам Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, осуществляет координацию фундаментальных и прикладных исследований по проблемам онко-

логии, научно-методическое руководство лечебнопрофилактическими учреждениями региона по вопросам клинической онкологии и внедрения научных достижений в практику здравоохранения.

Основные направления научной деятельности института:

— Изучение распространенности и причин возникновения злокачественных новообразова ний в регионе Сибири и Дальнего Востока, раз работка методов ранней диагностики и профи лактики рака. Совершенствование организации онкологической помощи населению региона Сибири и Дальнего Востока.

-

- Изучение механизмов канцерогенеза, роли эндогенных и экзогенных факторов в патогене зе злокачественного роста, поиск информатив ных молекулярно-генетических критериев для формирования групп повышенного онкологи ческого риска, ранней диагностики JI прогноза заболевания с целью проведения своевременной и адекватной терапии.

— Разработка новых эффективных схем комбинированной терапии на основе использования высокотехнологичных подходов, совершенствования режимов адъювантной терапии, а также патогенетически обоснованного примененияновых химиопрепаратов и модификаторов цитостатической терапии.

-

- Разработка и совершенствование методов оргаиосохранного лечения и подходов по реа билитации и повышению качества жизни он кологических больных.

В штате научных отделов и клиники состоят 433 сотрудника, среди которых 18 докторов и 42 кандидата наук, 2 заслуженных деятеля науки РФ, 1 заслуженный врач РФ.

Для организации академического подразделения были приглашены научные сотрудники из Томского медицинского института (Н.В. Васильев, Б.Н. Зырянов, З.Д. Кицманюк, Ю.В. Ланцман, С.А. Величко, Е.С. Смольянинов, В.И. Тихонов и др.), г. Алма-Аты (Л.И. Мусабаева, Н.В. Ляп), г. Москвы (В.П. Корольчук, AT. Адамян, Б.С Сумской), г. Санкт-Петербурга (К.В. Яременко, И.Я. Цукерман, В.П. Назаренко, Э.Л. Нейштадт), г. Новокузнецка (В.Г. Пашинский, В.А. Целищев, Э.А. Губерт), Томского института вакцин и сывороток (В.Д. Подоплекин). В основном костяк коллектива филиала составляли ученые и врачи Томского медицинского института.

Авторитетом крупнейшего лечебно-диагностического центра Сибири и Дальнего Востока институт обязан как своему историческому прошлому,, так и нынешнему высокому положению, ко-

Заседание ученого совета, в первом ряду слева направо -академики АМН СССР Д.Д. Яблоков, Н.В. Васильев,

К.Р. Седов торое обеспечивается наличием высококвалифицированных научных и практических кадров, материально-технической базы и мастерством медицинского персонала. В Томске работали выдающиеся ученые-врачи, внесшие значительный вклад в отечественную медицину, и в частности в онкологию: академики Н.В. Вершинин, А.Г. Савиных, И.В. Торопцев, Д.Д. Яблоков, СП. Карпов, профессора Д.И. Гольдберг, B.C. Рогачева, Е.М. Масюко-ва, К.Н. Зиверт, СП. Ходкевич и ныне активно работающие Г.И. Коваленко, И.И. Балашова.

В настоящее время в институте трудятся специалисты, представляющие основные области клинической и экспериментальной онкологии. Среди них профессор Е.Л. Чойнзонов (директор института и руководитель отделения опухолей головы и шеи), заслуженные деятели науки З.Д. Кицманюк, С.А. Величко, профессораЛ.И. Мусабаева, Л.Ф. Писарева, В.Е. Гольдберг, Е.М. Слонимская, В.М. Пе-рельмутер, Н.В. Чердынцева, Л.А. Коломиец, доктора медицинских наук С.А. Тузиков, В.А. Евтушенко, СВ. Авдеев, И.Г. Фролова, В.А. Новиков, Е.Н. Самцов, доктора биологических наук Л.Н. Ба-лацкая, Л.Н. Уразова, доктор технических наук В.А. Лисин.

В структуру института входит клиника на 220 коек с отделениями: химиотерапии, опухолей головы и шеи, общей онкологий, торакоабдоминальной онкологии, гинекологии, радиологии, эндоскопии, патологической анатомии и цитологии, амбулаторно-поликлиничес-ким. В клинике работают 322 человека, 40 сотрудников имеют высшую врачебную категорию. Клиника института оснащена дорогостоящим оборудованием, которое соответствует мировому уровню научно-исследовательских и лечебных учреждений и включает: компьютерный томограф "Somatom DRH" (фирмы "Siemens", ФРГ), линейный ускоритель, гамма-аппарат "Рокус М", гамма-камеру "Gemini-700" (производства США), ультразвуковые аппараты, эндоскопическое оборудование, компакт-диагност, бета-счетчик, маммограф, гамма-счетчик "Clini-Gamma Singl" (Швеция) и т.д.

В клинике ГУ "НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН" ежегодно получает стационарное лечение около 2000 больных, за консультативной помощью обращается около 12000 пациентов из Томска, Томской области и региона Сибири и Дальнего Востока.

Проводятся исследования на компьютерном томографе, рентгенологические, ультразвуковые, эндоскопические, радиоизотопные, радиоиммунные, гистологические, цитологические. Выполняются высокотехнологические дорогостоящие методы лечения. Функционирует диагностический центр, где на современном уровне проводится обследование граждан Томска и Томской области, а также жителей других городов и областей Сибири.

Клиника института является клинической базой для студентов старших курсов и слушателей курса онкологии СГМУ. Институт аккредитован, как государственное учреждение имеет лицензию на образовательную деятельность в сфере профессионального послевузовского образования по специальности "онкология". На его базе повышают квалификацию врачи из лечебных учреждений Сибири и Дальнего Востока, проводится обучение в клинической ординатуре, в очной и заочной аспирантуре, функционирует диссертационный совет Д 001 03201 по защите докторских и кандидатских диссер- таций (медицинские науки) по специальности 14.00.14 - онкология.

С 1994 г. институт входит в состав Европейской организации противораковых институтов (OECI). НИИ онкологии активно сотрудничает с различными медицинскими и техническими учреждениями, принимает участие в кооперированных исследованиях эффективности противоопухолевых препаратов, программах совместных научных исследований с институтами РАМН и РАН, ведет научно-практическую работу на хоздоговорной основе с крупными организациями и предприятиями Сибири и Дальнего Востока.

Сотрудники имеют тесные деловые контакты с зарубежными и отечественными общественными организациями, среди которых Европейская ассоциация ядерной медицины, Фонд исследования здоровья (Япония), организация раковых больных "Вместе".

Работы, выполненные сотрудниками института, отмечены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ, Государственной научной стипендией РФ для молодых ученых за выдающиеся работы в области науки и техники, грамотами РАМН, СО РАМН, премиями в области науки и техники Томской области, премией Алтайского края в области науки и техники, грантами общественного фонда содействия отечественной науке, грантами для участия в работе зарубежных конгрессов, симпозиумов, конференций, премиями и дипломами в конкурсах молодых ученых-онкологов, проводимых ведущими онкологическими институтами России.

За выдающийся вклад в развитие медицинской науки и организацию помощи населению сотрудники института награждены государственными наградами: орденом Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов (А.И. Потапов), орденом "Знак Почета" (Н.В. Васильев), орденом Дружбы народов (З.Д. Кицмашок).

При создании института в его составе был клинический отдел, состоявший из 4 отделений — торако-абдоминальной хирургии, опухолей головы и шеи, химиотерапии, общей онкологии, а также отдел лучевой диагностики, организационнометодический отдел, отдел эксперимен- тальной онкологии, включавший лаборатории иммунологии, онковирусологии, экспериментальной химиотерапии и фармакологии, медицинской генетики. Впоследствии в связи с созданием Томского научного центра РАМН несколько лабораторий перешли в состав других институтов, в НИИ онкологии были организованы новые подразделения.

Экспериментальный отдел (научно-исследовательские подразделения)

Экспериментальный отдел СФ ВОНЦ АМН СССР был развернут в 1979 г. в составе лабораторий онкоиммунологии (клиническая и экспериментальная группы), онковирусологии, радиобиологии, экспериментальной химиотерапии и фармакологии. В дальнейшем в нем произошли существенные структурные преобразования: начиная с 1980 г. в составе отдела на инициативных началах была создана группа онкоэпидеми-ологии, в 1983 г. его структура дополнена лабораторией химического канцерогенеза, ас 1984 г. на его базе открыт Томский филиал лаборатории экспериментальных биологических моделей АМН СССР.

В настоящее время в составе отдела работают 4 лаборатории: онкоэпидемиологии, онко вирусологии, онкоиммунологии, биохимии опухолей, а также отдел научно-медицинской информации. Экспериментальный отдел оснащен современным научным оборудованием, включающим бета-счетчик, оборудование для ПЦР-анализа, ИФА-анализа, люминометр, спектро-флуориметр и др., его сотрудники работают в тесном контакте с ведущими специалистами научных учреждений Томска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, зарубежными партнерами, что позволяет на современном уровне эффективно решать актуальные научно-исследовательские задачи.

Лаборатория онкоэпидемиологии входила в состав научно-организационного отдела Сибирского филиала ВОНЦ АМН СССР, создан- ного в мае 1979 г. В 1986 г. этот отдел был реорганизован в отдел научных основ противораковой борьбы с тем же штатным расписанием, а в 1987 г. на его основе создан отдел планирования и координации научных исследований. В декабре 2002 г. отдел переименован в лабораторию эпидемиологии. Все эти годы руководителем была профессор Л.Ф. Писарева.

В 1979 г. в отделе работали три кандидата медицинских наук — руководитель Л.Ф. Писарева, с.н.с. Л.Т. Филимонова, И.П. Васильева, пять человек с высшим образованием, в том числе м.н.с. Р.Н. Румянцева, зав. библиотекой Е.Г. 7\ожкова, информатор М.А. Лопатина, патентовед О.И. Тихогласова, переводчик Н.Н. Ивасенко, позже в отдел приняли на должность с. н. с. кандидатов медицинских наук Е.А. Пешкову и Н.Д. Киселеву, которая с 1992 г. и по настоящее время работает в должности ученого секретаря института. В функции научно-организационного отдела входило:

-

- планирование, отчетность и координация научных исследований по комплексной пробле ме "Злокачественные новообразования" в рам ках проблемной комиссии "Онкология";

-

- организационно-методическая работа и ме тодическая помощь онкологическим учрежде ниям в регионе Сибири и Дальнего Востока;

-

- планирование, отчетность и контроль за внедрением результатов научных исследований в практику здравоохранения;

-

- библиотечное, патентное обслуживание со трудников института;

-

- научно-исследовательская работа.

Со дня основания института приоритетными направлениями научной работы отдела являлись:

-

- изучение заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований населения Си бири и Дальнего Востока с учетом условий реги она;

-

- изучение роли адаптационных механизмов в формировании онкологической заболеваемо сти при миграционных процессах;

-

- изучение этногеографических особеннос тей онкологической заболеваемости коренного и пришлого населения региона;

-

- изучение факторов, способствующих разви тию онкологической заболеваемости (социально-

- гигиенических, природно-географических, техногенных);

-

— разработка и планирование противораковых мероприятий в регионе Сибири и Дальнего Востока.

Эпидемиологическое направление исследований во вновь созданном институте являлось одним из основных, ибо оно определяло масштаб онкологической проблематики в Сибири и на Дальнем Востоке и направления деятельности других лабораторий экспериментального отдела. К началу 1985 г. в основном были закончены обзор и первичная обработка уточненных статистических материалов, характеризующих динамику онкологической заболеваемости и смертности в различных регионах Сибири и Дальнего Востока. В ходе этой работы сотрудниками института осуществлены экспедиции практически во все районы Сибири и Дальнего Востока, большинство из них носило комплексный характер. Помимо онкоэпидемиоло-гов, в них принимали участие вирусологи, иммунологи и клиницисты, а в некоторых — медицинские генетики. Постоянным участником экспедиций была ученый секретарь института кандидат медицинских наук Д.С. Фаенко.

Изучение онкоэпидемиологической ситуации в регионе Сибири и Дальнего Востока проводилось с учетом специфических особенностей, таких как обширная территория, низкая плотность населения, широкий спектр климатических и биогеохимических условий, неоднородность населения, которое включает в себя старожилов, аборигенов, мигрантов. В результате научных исследований была дана крупномасштабная характеристика временных и территориальных закономерностей онкологической заболеваемости населения региона Сибири и Дальнего Востока и показано, что в числе факторов, определяющих онкологический риск, ведущее место принадлежит социально-бытовым и производственным моментам, в том числе, к сожалению, вредным бытовым привычкам. Вклад в онкологический риск климатогеографических и техногенных факторов примерно равновесен, но он по-разному проявляется в различных регионах и в разных популяционных группах. Структура онкологической заболеваемости в Западной, Восточной Сибири и на Дальнем Вос- токе различна, это обстоятельство может быть частично объяснено спецификой природноклиматических условий.

На территории Сибири было выделено несколько зон повышенного онкологического неблагополучия, в частности Кузбасс и Алтайский край, что может быть связано с техногенными загрязнениями; кроме того, выявлен целый ряд особенностей онкологической заболеваемости и смертности среди малочисленных народностей Сибири и Дальнего Востока: коренного населения Ханты-Мансийского, Усть-Ордынского Бурятского, Таймырского, Агинского Бурятского, Корякского, Чукотского округов и Республики Горный Алтай. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в этих административных образованиях в целом ниже регионального и российского уровня в 1,1—1,2 раза, за исключением рака пищевода и шейки матки.

Поиск причинно-следственных связей указанных явлений привел к необходимости специальных исследований по оценке канцерогенного загрязнения окружающей среды и циркуляции в ней онкогенных вирусов. Были проведены крупномасштабные экспедиционные работы для изучения заболеваемости лимфогранулематозом, назофарингеальной карциномой, раком миндалин и взаимосвязи этих нозологии с инфицированностью населения вирусом Эп-штейна — Барр (ВЭБ) в различных районах Сибири и Крайнего Севера.

При раздельном изучении онкологической заболеваемости коренного и пришлого населения, проживающего в различных климато-географических зонах, показано, что у коренного населения Севера онкологическая заболеваемость в 1,5—1,8 раза выше, чем у пришлого. На юге эти различия в онкологической заболеваемости коренного и пришлого населения сглаживаются. На основании полученных результатов были разработаны рекомендации по профилактике злокачественных опухолей в группах малых народностей Сибири и Дальнего Востока. Совместные исследования с лабораториями онковирусологии и онкоиммунологии, проводимые под руководством академика Н.В. Васильева и профессора В.Д. Подоплекина, показали, что в популяциях северных народов наблю- даются относительно высокие титры антител к ВЭБ и тенденция к Т-лимфопении, а также, что вирус Эпштейна — Барр в той или иной степени ассоциирован с назофарингеальным раком, лимфогранулематозом, лимфолейкозом и лим-фосаркомой. Прослеживалась взаимосвязь ВЭБ с опухолями эпителиального происхождения легких, гортани, дна полости рта.

В ходе многолетних экспедиционных исследований была выявлена важная роль фактора миграции в увеличении риска онкологической заболеваемости населения и показано, что на территориях с высоким темпом миграционного прироста риск онкологической заболеваемости повышен и, наоборот, при обвальном сокращении населения — понижен.

На примере Норильска, население которого в значительной мере состоит из мигрантов, показана более высокая заболеваемость старожилов по сравнению с мигрантами, преимущественно за счет таких локализаций, как рак легкого и желудочнокишечного тракта. В популяции мигрантов чаще встречаются гормонозависимые опухоли среди женского населения. Высокие показатели заболеваемости раком молочной железы (РМЖ) женщин с северным стажем до 5 лет соответствуют стадии адаптационного напряжения после контрастного переезда, что снижает уровень противоопухолевой защиты. Последующее повышение показателей в популяции с северным стажем более 9 лет, возможно, объясняется возрастающей дезадаптацией. Заболеваемость среди лиц, возвратившихся на постоянное место жительства в европейскую часть СССР после нескольких лет работы на Крайнем Севере, существенно выше, чем в целом по России. Полученные результаты позволили предположить, что процесс реадаптации от суровых к благоприятным климатическим условиям во многом более травматичен, чем прямой адаптационный процесс, так как он зависит от ресурса приспосабливаемости организма, который снижается в период проживания в суровых условиях Крайнего Севера.

С 1989 по 1991 г. отдел активно сотрудничал с Республиканским центром МЗ Монгольской Народной Республики, являясь исполнителем договора по теме "Изучение заболеваемости раком пи- щевода в МНР и на некоторых территориях Сибири". Полученные данные свидетельствовали о наличии зоны повышенной онкологической заболеваемости раком пищевода, включающей в себя Якутию, Бурятию, Тыву, автономные округа Иркутской и Читинской областей и Монголию. Результаты исследования легли в основу мероприятий по первичной профилактике данного заболевания.

Под руководством академика Н.В. Васильева совместно с лабораторией химического канцерогенеза (руководитель — д.м.н. Л.П. Волкотруб) была выявлена корреляционная связь между интегральным загрязнением атмосферы по результатам аэрокосмической съемки и онкологической смертностью населения.

Вместе с учёными Алтайского края изучено влияние повышенного фона ионизирующей радиации в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне на заболеваемость населения края злокачественными новообразованиями щитовидной железы и кожи.

На примере Томской области показано, что техногенное загрязнение является фактором риска в отношении заболеваемости лимфогранулематозом и хроническим лимфолейкозом. Также установлено наличие высокого относительного риска ряда социально-гигиенических факторов (особенности питания, образа жизни, профессиональные вредности, перенесенные заболевания), а также наследственного фактора в возникновении рака предстательной железы в Томской области.

В отделе сформирован банк данных онкологической заболеваемости и смертности населения региона за 1976—2001 гг. Результаты исследований сотрудников отдела использованы при составлении федеральной программы "Здоровье народностей Севера", принятой решением коллегии Министерства здравоохранения РФ

Лаборатория онковирусологии была организована в сентябре 1979 г. Ее руководителем стал профессор,,доктор медицинских наук В.Д. Подопле-кин (1935-1995), возглав лявший до этого лабораторию генетики вирусов в Томском НИИ вакцин и сывороток. В 1994 г. заведующей ла бораторией была назначена кандидат био логических наук Л.Н. Уразова, ныне докт ор биологических наук.

Одной из первых научных тем лаборатории было изучение

ассоциации некоторых

Эпштейна - Барр и

опухолей с вирусом инфицирован-ности им населения

Сибири и Дальнего Востока. Это определялось теми предпосылками, что

в числе других средовых факторов, которые могут обуславливать региональные особенности онкологической заболеваемости, существенное место принадлежит онкогенным вирусам, и в частности ВЭБ, одному из немногих, этиологическая роль которых в возникновении определенных опухолей человека может считаться доказанной. Закономерности его циркуляции в человеческих популяциях в то время были изучены преимущественно для тропической и субтропической зон. Применительно к Сибири эта тема представляла "белое пятно".

Лабораторией онковирусологии по заданию ГКНТ впервые на востоке страны было изучено распространение вируса Эпштейна — Барр и герпеса II типа в различных популяциях уникального по численности и этническому разнообразию контингента малых народов Севера. В итоге исследований не только выявлена циркуляция опухолеродных вирусов в популяциях Сибири и Дальнего Востока, но и установлены некоторые, важные для онкоэпидемиологии закономерности, а именно:

-

1) титры антител к ВЭБ у жителей Заполярья повсеместно выше, чем у жителей Средней и Юж ной Сибири. Данное соотношение отслежива ется и у коренных жителей Севера, принадлежа щих к популяции малых народов Севера, и у про живающих на Севере европейцев, что свидетель ствует об относительной инвариантности его по отношению к генотипическим факторам;

-

2) тенденция к нарастанию титров антител имеет направление с востока на запад — от Чу котки к устью Оби, с максимумом в Ханты-Ман сийском национальном округе (долготный эф фект), и с юга на север (широтный эффект);

-

3) онкологическая заболеваемость у корен ного населения в национальных округах выше, чем у пришлого; при этом, несмотря на высо кие титры антител к ВЭБ, какие-либо признаки учащения заболеваемости опухолями назофарингеальной локализации на Севере отсутствуют;

-

4) высокие титры антител к вирусу ВЭБ, повы шенная сравнительно с русским населением он кологическая заболеваемость и снижение числа Т-лимфоцитов у коренных жителей Севера позво ляют видеть в этих признаках "северную триаду", настораживающую в отношении возможности возникновения риска онкологической ситуации.

На наличие антител к вирусу Эпштейна -Барр было обследовано около 2000 человек коренного и 1500 пришлого населения севера Сибири, Приморья и Горного Алтая, а также 3500 больных злокачественными заболеваниями различных локализаций и 4000 здоровых лиц. Определены географические, этнические и возрастные особенности инфицированности населения этим вирусом. Важный вклад в выполнение этих исследований внесли Л.Н. Рузаев, Т.И. Кузнецова, Л.А. Жуковская, Л.С. Дедюхина. Сотрудниками лаборатории впервые в Сибири и на Дальнем Востоке выявлены случаи инфици-рованности здорового населения вирусом Т-кле-точного лейкоза человека.

Установлена четкая корреляционная зависимость между изменением уровней антител к вирусу Эпштейна — Барр и течением заболевания у больных некоторыми злокачественными новообразованиями, в частности опухолями эпителиального происхождения: легких, гортани, дна полости рта. Показана возможность применения иммуновирусологических маркеров для оценки эффективности терапии некоторых ВЭБ-ассоциированных опухолей.

В начале 90-х гг., при иммуновирусологичес-ком и цитогенетическом обследовании здорового населения пунктов, подвергшихся длительному воздействию малых доз ионизирующей радиации, в том числе и в рамках республиканской программы "Семипалатинский полигон — Алтай" по теме "Изучение причин повышенной онкологической заболеваемости населения Алтайского края и обоснование системы профилактических мероприятий", было показано наличие у большинства обследованных лиц хромосомных аберраций хроматидного и хромосомного типов, а также повышенных уровней антител к вирусу Эпштейна — Барр, сопоставимое с таковым у больных злокачественными ВЭБ-ассоциированными новообразования. Большой вклад в проведение этих исследований внесен кандидатом медицинских наук Т.М. Исаевой и кандидатом биологических наук Т.И. Кузнецовой.

С 1995 г. начаты экспериментальные исследования антибластомной эффективности вирусных вакцин. Л.Н. Уразовой и ее учениками А.Ю. Громовой, Е.А. Рогозиным, И.Г. Видяе-вой были получены данные о способности ат- тенуированных штаммов вирусов венесуэльского энцефаломиелита лошадей, паротита, оспы проявлять существенное самостоятельное противоопухолевое и антиметастатическое действие при экспериментальном онкогенезе, а также потенцировать эффективность оперативного лечения. В основе выявленных эффектов лежат как прямое онколитическое действие вирусов, обладающих выраженным онкотропизмом, так и их способность активировать эффекторные звенья системы иммунитета. В ходе исследований получена новая информация относительно спектра вирусных вакцинных штаммов, которые могут быть использованы в качестве терапевтических средств в комплексной терапии опухолей, дано патогенетическое обоснование их эффективности.

В конце 90-х гг., с внедрением методов молекулярно-генетического тестирования на основе полимеразной цепной реакции, в лаборатории начался новый виток исследований роли онкогенных вирусов в патогенезе злокачественных новообразований. На основании оценки распространенности папилломавирусной инфекции у 15% обследованных женщин выявлены онкоген-ные типы вирусов, способные вызывать рак шейки матки. Полученные данные положены в основу алгоритма ранней диагностики рака шейки матки, позволяющего объективно формировать группы повышенного риска по данной патологии.

Лаборатория онкоиммунологии — самая крупная в отделе, была организована профессором Н.В. Васильевым (1930-2001), который вско- ре был избран членом-кор респондентом, а затем дей ствительным членом Акаде мии медицинс ких наук СССР. Акаде мик Н.В. Васи льев, будучи заместителем директора ин ститута по на уке, на протя жении 13 лет

Е.С. Смольянинов был руководителем лаборатории иммунологии, состоявшей из экспериментальной и клинической групп. Непосредственное руководство клинической группой осуществлял кандидат медицинских наук, а с 1993 г. — доктор медицинских наук, профессор Е.С. Смольянинов (1949-2003).

В конце 70-х - начале 80-х гг. иммунология была одной из наиболее бурно развивавшихся дисциплин, были систематизированы доказательства роли иммунной системы в патогенезе злокачественного роста. По сути, основным был тезис о том, что злокачественные новообразования возникают на фоне тотальной иммугго-депрессии. Неэффективность противоопухолевого иммунитета связывали либо с угнетением иммунной системы, либо с толерантностью по отношению к опухоли в связи с отсутствием или низкой экспрессией специфических опухолеас-социированных антигенов. У Н.В . Васильева был собственный взгляд на эту проблему, который сформировался на основании его исследований в области неинфекционной иммунологии в 60—70-е гг. Предпосылками формирования тематики по иммунологии опухолей во вновь созданной лаборатории были его представления о том, что регуляция онтогенеза клеточных популяций, в том числе и на генетическом уровне, осуществляется благодаря комбинированному воздействию нервной, эндокринной и иммунной систем и что экзо- либо эндогенные воздействия, затрагивающие функции этих систем, приводят к нарушениям в регуляции процессов пролиферации и дифференцировки и в конце концов к злокачественному росту. При этом иммунологическая ситуация на разных этапах необластомогенеза (предрак, появление опухоли, метастазирование, терминальный период) может отличаться не только количественно, но и быть принципиально различной качественно. Сотрудниками лаборатории в тесной кооперации с научными подразделениями института и другими учреждениями проводились исследования по двум направлениям:

-

— комплексное изучение состояния системы иммунитета и неспецифической резистентности на фоне развития злокачественных опухолей в эксперименте и клинике, сопоставление им мунитета в условиях химического канцерогене за, беременности и трансплантационного кон фликта, разработка методов иммуномодуляции и иммунокоррекции;

-

— определение иммунологических тестов, перспективных для использования в онкологи ческой практике.

Изучено влияние факторов онкологического риска (наследственная предрасположенность к злокачественному росту, стрессорные воздействия, такие как холод, десинхроноз, изменение биоритмологической структуры, процессы старения) на механизмы противоопухолевой резистентности и иммунитета. Выявлены существенные отличия функционирования иммунной системы у мышей различных линий, отличавшихся по генетической предрасположенности к бластомогенезу, которые определяли разную реактивность этих организмов в процессе старения в ответ на экстремальные воздействия и развитие злокачественной опухоли. Был сделан вывод о том, что необходимым условием для активации онкогенеза является наличие наследственной предрасположенности. Показано, что иммунологический статус при злокачественном росте несводим к тривиальной иммунодепрессии и, действительно, имеет черты сходства с наблюдаемым на фоне беременности. Получены новые данные о динамике антителообразования на фоне развития злокачественной опухоли в аллогенной и сингенной системах, о состоянии эффекторных функций Т-киллеров и НК-клеток (О.В. Шалахо-ва совместно с Институтом морфологии АН СССР), о роли перекисного окисления в ком-плементзависимом цитолизе. Впервые проведено сопоставление динамики некоторых иммунологических показателей в условиях перевивного злокачественного роста и трансплантационного конфликта и дана характеристика состояния микробицидных систем фагоцитирующих клеток (В.В. Яковлева, Н.В. Чердынцева).

Сделан принципиально важный вывод относительно роли тимуса как регулятора не только системы иммунитета, но и факторов неспецифической резистентности. Описан феномен "северной Т-лимфопении", являющейся, возможно, одним из условий, способствующих повышению частоты злокачественных опухолей в популяциях Сибири. В частности, Л.А. Афримзон были выявлены особенности показателей иммунитета у представителей малочисленных народностей Крайнего Севера, связанные с относительной Т-лимфопенией, дисгаммаглобулине-мией, отсутствием половой и возрастной зависимости иммунологических факторов. Эти особенности в определенной мере обусловлены влиянием генетических факторов.

В лаборатории онкоиммунологии была также создана группа для нейтронно-активационного анализа микроэлементного состава биологических образцов и проб из окружающей среды (ст. инженер С.А. Шелудько), которая участвовала в разработке проблемы влияния природных и техногенных загрязнений на систему иммунитета и онкологическую заболеваемость населения региона Сибири совместно с лабораториями эпидемиологии (руководитель — Л.Ф. Писарева) и химического канцерогенеза (руководитель - Л.П. Волкотруб).

В рамках проблемы относительно недавно открытых цитостатических взаимодействий были проведены исследования И.В. Богдашина, показавшего распределение цитостатической активности в различных органах иммунной системы и возможность ее регуляции интерфероном и его индукторами. Впоследствии О.А. Полушиной была дана сравнительная характеристика цитостатической и мембранотоксической активности лимфоцитов в условиях развития злокачественных опухолей различного генеза, старения и стрессорных воздействий.

Было выявлено, что система иммунитета распознает опухоль и реагирует на нее комплексной реакцией, которая, однако, не эффективна и не заканчивается отторжением опухоли. С 1985 г. в

25 лет НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН составе лаборатории онкоиммунологии работала биохимическая группа под руководством Е.В. Борунова, задачей которой было изучение биохимических механизмов противоопухолевого действия иммунных клеток и резистентности опухолевых клеток к такому воздействию. В рамках этой тематики были заключены договора с Институтом клинической кардиологии ВКНЦ (Москва) и Институтом эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова (Ленинград). Было показано, что макрофаги через продукцию активных форм кислорода могут проявлять как цитотоксическуто, так и ростстимулиру-ющую активность по отношению к опухолевым клеткам. Выявлена важная роль антиоксидантных ферментов в устойчивости опухолевых клеток к цитотоксическому действию макрофагов и ней-трофилов (И.В. Кондакова, И.А. Щепеткин, Л.П. Смирнова). Сотрудники биохимической группы составили творческое ядро созданной в 1996 г. лаборатории биохимии опухолей.

Сотрудниками клинической группы лаборатории во главе с кандидатом медицинских наук Е.С. Смольяниновым проводились исследования по клиническим аспектам. В области клинической иммунологии в это время наиболее актуальными были две основные проблемы:

I. Информативны ли показатели, характеризующие систему иммунитета, у онкологических больных в плане оценки эффективности лечения и прогноза заболевания.

П. Если они информативны, каким образом определить показания к применению иммуномодуляторов при динамическом исследовании иммунологического статуса у отдельного больного.

Первую проблему решали путем статистического анализа сравниваемых групп больных и здоровых лиц. Практически при всех локализациях рака эти отличия имелись, что свидетельствует об информативности показателей иммунитета.

Поскольку такой метод оказывается неприемлемым при оценке показателей отдельного больного в связи с отсутствием индивидуальной нормы для иммунологических показателей, были предложены следующие подходы:

Б развитие этого направления профессором Е.С. Смольяниновым и аспирантом В.В. Хасан-П1иной был применен новый методологический подход к оценке иммунологического статуса организма, основанный на одновременном определении типа адаптационных реакций и показателей иммунитета в группах больных и здоровых лиц. На базе полученных данных создана универсальная информационная система для мониторинга течения онкологического заболевания.

Для более детального изучения влияния стрессовых воздействий на состояние системы иммунитета и онкогенез в лаборатории была выделена исследовательская группа под руководством с.н.с. В.И. Огребы. На основе этой группы в 1988 г. была открыта лаборатория экспериментальных биомоделей (руководитель — к.м.н. Б.И. Огреба). Основанием для открытия этой лаборатории было выполнение двух тем ГКНТ СССР: "Разработать и передать в МЗ СССР для внедрения в практику методические рекомендации по переводу конвенционального производства лабораторных животных в свободные от патогенной флоры (СПФ) условия и по коррекции влияния экстремальных условий на гомеостаз и бластомогенез", "Разработать и внедрить в практику методические рекомендации для работы с животными, свободными от патогенной и условнопатогенной микрофлоры, и шотобионтами в условиях региона" (постановления ГКНТ № 391,1986 г., и № 232,1988 г.). Сотрудниками лаборатории были проведены уникальные исследования на такой модельной ситуации, как трансмеридиональное перемещение (перелет самолетом через 4 часовых пояса, маршрут Москва — Томск), актуальность этой разработки очевидна, так как она моделирует миграционные процессы, столь специфические для Сибири и Дальнего Востока. Надо отметить, что эта часть работы имела социальный заказ, так как была связана с широким распространением в то время вахтовых методов труда. Показано, что трансмеридиональное перемещение инбредных линий мышей, оппозитных по спонтанному бластомогенезу, приводит к развитию комплекса адаптационных реакций и нарушению противоопухолевой резистентности, в этих условиях был выявлен иммуномодулируюгдий и антибластомный эффект у препарата вилочко-вой железы тимоптияа и экстракта родиолы розовой. Антистрессовый эффект препаратов прослеживался как у интактных животных, так и при злокачественном росте.

В 1991 г. на базе этой лаборатории в составе ТНЦ СО РАМН был открыт Сибирский филиал НИЛ экспериментально-биологических моделей РАМН с коллекционным фондом инбредных линий мышей и питомником по разведению конвенциональных экспериментальных животных, руководителем которого был назначен кандидат медицинских наук С.А. Кусмар-цев. В настоящее время филиал входит в состав НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН.

Начиная с первых лет интенсивно разрабатываемым направлением научного поиска лаборатории иммунологии было исследование механизмов действия новых иммуномодуляторов, которые могли бы регулировать противоопухолевую резистентность организма. С этой целью в разные годы в плане коррекции нарушений резистентности организма был изучен целый ряд новых агентов: эпиталамин (препарат эпифиза), тималин (препарат тимуса), бурсилин (цитоме-дин В), модуляторы микробной природы (лис-терин), пробиотический препарат субалин, продуцирующий человеческий альфа-интерферон, низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ), экстракт из пихты сибирской (абисиб), биоре-дуктивный радиосенсибилизирующий агент (са-назол). В рамках выполнения этих работ были заключены научные договора с Институтом молекулярной биологии им. Н.И. Вавилова (Москва), научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Новосибирская область), Фондом исследования здоровья г. Киото (Япония). Проведен цикл исследований роли иммунологических факторов в механизмах терапевтической активности модификаторов биологических реакций (Н.В. Литвяков, О.В. Кокорев, Е.А. Малиновская). Дано патогенетическое обоснование целесообразности применения биомодуляторов различной природы, в число которых наряду с агентами химической и биологической природы входят физические воздействия (низкоинтенсивное лазерное излучение), для повышения терапевтической эффективности цитостатической терапии опухолей.

Следует отметить, что инициатором экспериментальных исследований иммунобиологических эффектов низкоинтенсивного лазерного излучения на различные системы организма был академик Н.В. Васильев. Под его руководством в лаборатории онкоиммунологии Т.И. Тарасенко был проведен цикл работ по изучению лазерного излучения малой интенсивности в различных областях спектра, оценено действие когерентного излучения на систему противопухолевой защиты, на иммунный ответ, развитие адаптационного синдрома, выявлена зависимость эффектов от длины волны, мощности и характера излучения. Исследованиями И.А. Бычкова, а в дальнейшем А.А. Кузнецовой, под руководством Н.В. Чердынцевой, показан тормозящий эффект импульсного лазерного излучения зеленого и желтого спекгров на рост, метастазирование злокачественных опухолей и усиление под его влиянием цитотоксического действия химиопрепаратов.

В настоящее время основным научным направлением лаборатории является исследование роли иммуногенетических факторов в патогенезе злокачественных опухолей и оценка механизмов действия модификаторов биологических реакций для разработки патогенетически обоснованных методов коррекции иммунологических нарушений при терапии онкологических больных.

Изучается патогенетическое значение цитоки-нов и их рецепторов при пролиферативных заболеваниях и раке различных локализаций. Осуществляется исследование взаимоотношений опухолевых и иммунокомпетентных клеток и регу-ляторного влияния цитокинов на уровне опухолевого микроокружения для оценки роли изучаемых показателей в прогрессии опухоли и возможности их использования в качестве критериев прогноза заболевания. Сотрудниками лаборатории проведено исследование продукции имму-норегуляторных цитокинов и полиморфизма гена CCR5 у больных раком молочной железы и проанализирована взаимосвязь этих показателей с характером течения заболевания и прогнозом

(М.Н. Стахеева, Л.В. Гердт, Н.Н. Бабышкина). Получены данные по оценке полиморфизма гена хемокинового рецептора CCR5 у больных с доброкачественными и злокачественными опухолями различной локализации, которые позволяют предполагать, что редкий аллель CCR5del32 может играть существенную роль в формировании предрасположенности к развитию опухолей определенного типа. Показана взаимосвязь наличия мутаций гена супрессора р53 в 7-м и 8-м экзонах с высоким онкологическим риском по раку молочной железы, проводится изучение ассоциации полиморфизма гена онкосупрессора р53 с риском возникновения и тяжестью течения рака различных локализаций. Осуществляется поиск, экспериментальное и клиническое исследование механизмов действия новых модификаторов — препаратов цитокинов, агентов с антиоксидантной активностью, адаптогенов.

Лаборатория биохимии опухолей открыта в феврале 1996 г., ядро специалистов составили сотрудники биохимической группы, входившей в состав лаборатории иммунологии. Руководителем была избрана по конкурсу кандидат медицинских наук И.В. Кондакова.

Большое значение для работы лаборатории имеет научное сотрудничество. Были проведены международные исследования по изучению рефляции ферментов метаболизма фосфолипидов свободными радикалами совместно с французскими учеными (Ж. Нальбон, Национальный институт здоровья и медицинских исследований) и исследование антирадикальных свойств биологических жидкостей совместно с профессором Э. Лисси из Университета г. Сантьяго (Чили). Результатом комплексных исследований лаборатории и кафедры биохимии СГМУ (зав.кафедрой - профессор Т.С. Фёдорова) стала разработка нового хемилюминесцентного метода оценки суммарной антирадикальной активности биологических жидкостей (патент № 2199749).

Вопрос о регуляции опухолевого роста заый"-мает центральное место в онкологии, при этом исследование клеточных и молекулярных механизмов пролиферации и апоптоза является приоритетной задачей. С 2002 г. основной научной темой лаборатории стало исследование биохимических механизмов регуляции пролиферации и апоптоза опухолевых клеток. Начаты работы, направленные на углубленное изучение значения протеиназ в патогенезе злокачественных новообразований, в частности их роли в процессах апоптоза, метастазирования и неоангиогеиеза. Изучается значимость метал-лопротеиназ для прогноза развития опухолей головы и шеи и их отвечаемости на терапию (к.м.н. Е.В. Клишо). Исследуется роль ферментов синтеза и метаболизма эстрогенов, а также рецепторов эстрогенов и прогестерона в развитии и метастазировании злокачественных опухолей молочной железы (Е.Е. Середа). Решение данных вопросов может служить основанием для разработки критериев при оценке прогноза заболевания и определения показаний к гормональной терапии.

Лаборатория радиобиологии. Первым руководителем был кандидат физико-математических наук Л.И. Новак.

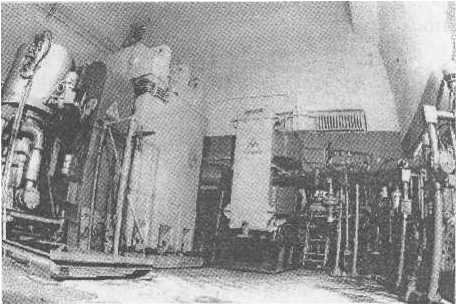

В 1981 г. для выполнения научной темы по заданию ГКНТ "Разработать и передать в Минздрав СССР для внедрения в практику рекомендации по использованию канала бьгс1рых нейтронов на циклотроне У-120 для лечения онкологических больных" был приглашен высококвалифицированный специалист-радиобиолог из Киева, в то время кандидат, а с 1985 г. - доктор медицинских наук В.Н. Летов, который возглавил лабораторию.

Основными направлениями деятельности лаборатории были создание базы для дистанционной нейтронной терапии злокачественных опухолей на циклотроне У-120 НИИ ядерной физики при Томском политехническом институте и обоснование целесообразности использования быстрых нейтронов в лечении радио-резистентных опухолей. Проводились исследования по изучению сравнительной биологической эффективности действия быстрых нейтронов и фотонного излучения на нормальные и опухолевые клетки, экспериментальное изучение перспектив применения известных (локальная гипертермия и кратковременная гипергликемия) и новых (гетероциклические соединения пури-нового ряда) радиомодификаторов при нейтронном и фотонном воздействии на опухоли.

Лаборатория внесла большой вклад в создание медико-биологического комплекса на базе циклотрона У-120 НИИ ЯФ при Томском политехническом институте, который обеспечил возможность проведения дистанционной нейтронной терапии злокачественных опухолей. Результаты этой работы были экспонированы на ВДНХ СССР и отмечены бронзовой медалью.

Сотрудниками лаборатории получены радиобиологические данные, обосновывающие применение быстрых нейтронов в лучевой терапии, установлена зависимость ОБЭ нейтронов от дозы облучения, получены кривые выживаемости клеток, облученных на источниках с разной линейной потерей энергии, как в условиях модификации, так и без модификаторов. Проведен цикл исследований по изучению влияния модификаторов при фракционированном облучении быстрыми нейтронами радиорезистентных

25 лет НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН опухолей животных, а также механизмов повреждений ДНК клеток.

На перевиваемых опухолях с различной радиочувствительностью и субпопуляциях их клеток была изучена сравнительная эффективность нейтронного и фотонного излучений, а также взаимосвязь между способностью опухолевых клеток к метастазированиго и их биохимическими и биофизическими характеристиками. Научные исследования в лаборатории проводились в тесном сотрудничестве со специалистами Института биофизики АН СССР, ВОНЦ и НИМИР АМН СССР, Уральского политехнического института.

Кандидатом биологических наук Е.А. Пешковой показано модифицирующее влияние импульсного магнитного поля на радиочувствительность опухолевых и нормальных тканей, а также на пролиферативные процессы при иммуногенезе.

В лаборатории проведен цикл исследований по поиску и изучению механизмов действия средств, обладающих радиомодифицирующей активностью или оказывающих протекторный эффект на нормальные ткани при использовании ионизирующего излучения (А.Ф. Оброков).

Лаборатория химического канцерогенеза организована в 1982 г., первый руководитель — кандидат медицинских наук В.В. Банковский. В 1984 г. руководителем лаборатории была назначена кандидат медицинских наук Л.П. Вол-котруб. Основной темой научных исследований выбраны изучение канцерогенной опасности внешней среды и разработка мер первичной профилактики злокачественных новообразований. В рамках этого направления проводилось определение реального воздействия химических канцерогенов на организм и онкологическую заболеваемость и смертность населения, а также разработка тестов для выявления групп повышенного онкологического риска в условиях канцерогенно опасного производства.

В первые три года существования лаборатории выполнена тема по постановлению ГКНТ - изучение канцерогенной опасности техногенных загрязнений региона КАТЭКа. Установлена прямая корреляционная зависимость уровня онкологической заболеваемости населения от интенсивности заг- рязнения биосферы химическими канцерогенами.

Заседание межведомственной комиссии по программе “Город”. Председатель академик АМН СССР Н.В. Васильев, слева направо - В.Д Подоплекин, В.Я. Семке, Е.Д. Красин, Л.В. Чаплин, Л.Ф. Писарева, Р.П. Румянцева, С.И. Шелудько, А.П. Бояркина,

В.П. Пузырен

Полученные материалы послужили основанием для разработки рекомендаций для практического здравоохранения по профилактике канцерогенной опасности предприятий региона КАТЭКа.

Аналогичные исследования были осуществлены на территории Томской области с использованием оригинальных сибирских индикаторов загрязнения биосферы - снега и хвои сосны. Большое внимание при этом уделялось скринингу с использованием иммунологических тестов по выявлению групп повышенного онкологического риска в условиях вредного производства.

СИБИРСКИЙ

Сотрудники активно работали по проблеме оценки вклада техногенных факторов в заболеваемость населения Томска в межведомственной программе "Город", которая была включена в проект ЮНЕСКО "Человек и биосфера".

Для оценки интегрального техногенного воздействия на атмосферу наряду с наземным мониторингом была использована крупномасштабная аэрокосмическая съемка территорий ряда городов региона, выполненная с борта искусственного спутника Земли. Показана корреляционная связь между интегральным загрязнением атмосферы и онкологической смертностью населения. Было выявлено наличие достоверных связей между содержанием в атмосфере 4 основных примесей (пыль, оксид углерода, диоксид серы и оксид азота), бенз(а)пирена (БП) и металлов и заболеваемостью населения рядом нозологических форм рака. Особенно ярко это проявилось у мужского населения в сочетании заболеваемость раком легкого и концентрация в атмосфере БП. Лаборатория была закрыта в 1995 г.

Лаборатория информационно-вычислительных систем создана в 1985 г., руководитель — кандидат технических наук Ф. Ф. Идрисов.

Важнейшей целью лаборатории была интенсификация медико-биологических исследований в области онкологии на основе современных средств вычислительной техники и оптимальных методов сбора, хранения и переработки информации, а также разработка научных основ автоматизации процессов всеобщей диспансеризации населения, системных принципов медико-кибернетической диагностики основных локализаций злокачественных опухолей на ранних стадиях заболевания, создание моделей индивидуального прогнозирования результатов лечения.

Лаборатория вела исследования в следующих направлениях:

-

— создание интегрированных систем управ ления базами данных, полученных при диспан серизации населения, а также в клинической и экспериментальной практике института;

-

— создание решающих правил для задач ди агностики и индивидуального прогнозирования на базе адаптивных и оптимальных систем уп равления, непараметрической статистики и те ории нечетких множеств.

Сотрудниками лаборатории совместно с клиническими отделениями института была раз- работана автоматизированная система диспансеризации населения и внедрена в промышленную эксплуатацию на п/о "Сибэлектромотор", в поликлинике № 1, на Братском лесоперерабатывающем комбинате. В лаборатории разработаны алгоритмы диагностики и индивидуального прогнозирования, реализующие методы непараметрической статистики, "голосующих автоматов", обобщенного портрета, группового учета аргументов, скользящего среднего, винеров-ской и колмановской фильтраций. Предложенные сотрудниками лаборатории алгоритмы с высокой эффективностью апробированы на клиникоэпидемиологических данных по раку легкого и молочной железы.

Лаборатория фармакологии (руководитель -д.м.н ,Г. Пашинский) и лаборатория экспериментальной химиотерапии (руководитель -д.м.н. К.В. Яременко) одними из первых начали свою работу в экспериментальном отделе.

Основное направление научных исследований было посвящено изучению средств неспецифической терапии, регуляторов различных функций организма как компонентов в общем комплексе терапии злокачественных новообразований. Тема научных разработок лаборатории фармакологии и экспериментальной химиотерапии опухолей была утверждена на заседании проблемной комиссии головной организации — Онкологического научного центра АМН СССР в конце 1979 г. Следует отметить, что большинство онкологов в то время не рассматривали неспецифическую корригирующую терапию в качестве обязательного компонента лечения онкологических больных, абсолютизируя роль противоопухолевых цитостатических препаратов.

В.Г. Пашинский и К.В. Яременко предложили новые принципы поиска противоопухолевых средств растительного происхождения, которые были основаны на недостатках так называемого "специфического" лекарственного лечения опухолей, в действительности не позволяющего добиться радикального излечения больных, поскольку цитостатические препараты вызывают угнетение резистентности организма и возрастающую в связи с этим опасность метастазиро-вания, а также развитие устойчивости опухолевых клеток к химиотерапии. Поэтому главные исходные принципы основывались на необходимости исследования влияния изучаемых пре- паратов как на развитие опухолевого процесса, так и на показатели гомеостаза с целью изыскания объектов патогенетического воздействия на опухолевый процесс, изучение их действия на эффект химио- и лучевого лечения, антиметас-татических, противорецидивных свойств и способности уменьшать резистентность опухоли к цитостатикам. Эти принципы были отработаны в процессе выполнения темы ГКНТ "Разработать метод оценки биологической активности среди активных противоопухолевых веществ из лекарственных растений Сибири" (лаборатории фармакологии и экспериментальной химиотерапии, руководители — д.м.н. В.Г. Пашинский, д.м.н. К.В. Яременко).

Преимущество предложенной методики заключалось в комплексности оценки биологической активности веществ растительного происхождения. При этом учитывались не только непосредственный антибластомный эффект препаратов, но и способность их усиливать активность известных цитостатических средств, снижать их токсичность, устранять отрицательные последствия стресса (хирургического, лучевого). По разработанной методике был исследован ряд препаратов из лекарственных растений, распространенных в Западной и Восточной Сибири (золотой корень, лист подорожника, хвощ полевой). Совместно с сотрудниками лаборатории иммунологии проведено расширенное экспериментальное исследование сока подорожника на здоровых мышах и животных с перевиваемыми опухолями. Выявлено его нормализующее влияние на гемопоэз и некоторые показатели иммунитета при химио- и лучевом воздействии, умеренный противоопухолевый эффект в эксперименте. Подготовлены материалы для направления в Фармкомитет МЗ СССР по использованию сока подорожника по новому назначению в качестве средства дополнительной терапии онкологических больных.

В лаборатории фармакологии под руководством В.Г. Пашинского были показаны антитоксические свойства диуретиков (фуросемид) и в развитие более ранних исследований К.В. Яременко -синергетический противоопухолевый эффект использования диуретиков с полиено-выми антибиотиками в комплексе с цитостати-ками. В это же время проводилось клиническое изучение эффективности комбинации диуретиков с цитостатической терапией. В плане подтверждения идеи гормональной регуляции опухолевого роста были показаны роль эпифиза в онкогенезе и положительное влияние препарата эпиталамина на эффективность лечения при сочетании с химиопрепаратами и циркадианные ритмы организма.

Одним из направлений научных исследований лаборатории К.В. Яременко был поиск средств ингибиции метастазирования опухоли посредством регуляции стрессорных реакций, поскольку основные методы лечения онкологических больных (оперативное, лучевое и хи-миотерапевтическое) являются весьма мощными стрессорными факторами для организма. В частности, экспериментальные исследования, проведенные в лаборатории совместно с анестезиологами (Н.В. Лян), послужили обоснованием для применения ганглиоблокаторов у онкологических больных с целью снижения отрицательного влияния операции и повышения эффективности лечения.

В 1984 г. в связи с организацией в Томске НИИ фармакологии на базе лабораторий экспериментальной химиотерапии и фармакологии был сформирован экспериментальный отдел этого института.

Научно-клинические подразделения

Следует отметить, что базой этой программы послужила разработанная в Ленинградском НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова Минздрава СССР система автоматизированного отбора лиц для выявления предопухолевых и опухолевых заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, которая в условиях производственных объединений была соответствующим образом адаптирована и внедрена на Томском п/о "Сибэлектромотор".

Б 1986 г. руководителем отделения был назначен кандидат медицинских наук В.В. Удут. Им продолжена работа по созданию системы автоматизированного комплексного скрининга и последующей разработке модели онкологического компонента ежегодной всеобщей диспансеризации городского и сельского населения. Скринингом было охвачено более 30 тысяч человек, сформированы группы риска по раку основных локализаций.

В 1992 и 1996 гг. Л.А. Коломиец была участником программы международного обмена специалистов по проблеме профилактики злокачественных новообразований между Шведской Королевской академией и Российской академией медицинских наук.

Отделение лучевой диагностики. Рентгенодиагностическое отделение СФ ВОНЦ АМН

СССР создано в сентябре 1979 г., первым руководителем был кандидат медицинских наук М.Б. Ба-невич, который возглавлял отделение до 1980 г.

Формирование отделения как научного подразделения было завершено в 1981 г. Объединены рентгенодиагностическое отделение и радиоизотопная лаборатория в отделение рентгенорадиоизотопной диагностики. Руководителем отделения стала кандидат медицинских наук С.А. Величко, которая в 1985 г. защитила докторскую диссертацию.

В связи с оснащением отделения гамма-камерой "Gemini-700" (1987 г.), ультразвуковой камерой "Aloka-280" (Япония), гамма-счетчиком "Clini-Gamma Singl", компьютерным томографом "Somatom DRH", использование которых поставило диагностическую работу на качественно новый уровень, рентгенодиагностическое отделение было в 1985 г. переименовано в отделение лучевой диагностики. В диагностических целях широко выполняются компьютерная томография, эхография, спинтиграфия внутренних органов .

Основные научные исследования в 1982—1989 гг. были посвящены разработке и совершенствованию методов ранней лучевой диагностики, комплексной рентгенорадионуклидной оценки степени распространенности опухолевого процесса.

Сотрудниками отделения были разработаны и успешно внедрены в практику:

С 1996 г. сотрудники отделения тесно работают со специалистами вновь открытого Томского центра медицинских исследований на циклотроне политехнического университета с целью создания новых методов медицинской диагностики на основе использования радионуклидов.

В отделении проведены исследования по изучению возможностей применения в онкологии отечественных радиофармпрепаратов (99тТс-ГМПАО, ""Тс-Тсхнетрила, ""Тс-ДМСА), Н е использовавшихся ранее в российских онкологических учреждениях. За серию докладов по сцинтиграфии молочной железы в 1998 г. в Неаполе получена золотая медаль Европейской ассоциации ядерной медицины.

Внедрена системная радиотерапия метасгро-ном (89SrCl) метастатического поражения костей при злокачественных новообразованиях (рак молочной и предстательной желез).

Особенно большой вклад внесли ученые отделения профессор, доктор медицинских наук С.А. Величко, доктора медицинских наук И.Г. Фролова и Е.Н. Самцов в разработку методов диагностики рака легкого. Ими создан и внедрен целый ряд комплексных подходов для повышения эффективности диагностики и оптимизации тактики лечения злокачественных новообразований:

-

- выбор схем дообследования при раке легко го для отбора категории операбельных больных;

-

— диагностический алгоритм выявления на раннем этапе послеоперационных осложнений органов грудной клетки и т.д.

Результатом этой работы стало издание атласа "Компьютерная томография рака легких и заболеваний органов дыхания" (1999).

Эндоскопическое отделение в 2002 г. было сформировано как самостоятельное структурное подразделение, поскольку за годы существования эндоскопической службы в составе отде- ления торако-абдоминальной онкологии для этого созрели все объективные предпосылки — соответствующая научная тематика, обновленный современный парк эндоскопической аппаратуры, высококвалифицированные специалисты. Руководителем избрана доктор медицинских.наук В.А. Евтушенко, работающая в НИИ онкологии с момента его открытия.

Отделение химиотерапии опухолей функционирует с момента открытия института в 1979 г. Первым его руководителем был сотрудник ВОНЦ АМН СССР доктор медицинских наук В.П. Ко-рольчук, впоследствии приглашенный работать во Всемирную организацию здравоохранения. В 1988 г. руководителем отделения избран по конкурсу кандидат медицинских наук В.Е. Голь-дберг, ныне член-корреспондент РАЕН, доктор медицинских наук, профессор.

Отделение химиотерапии является базой Фармакологического комитета Минздрава РФ по апробации новых противоопухолевых препаратов. За прошедшие годы в рамках сотрудничества с Онкологическим научным центром РАМН проведены клинические испытания ряда цитостатиков (спиробромин, провера, митолак-тол, ханерол и Др.), часть из которых в дальнейшем нашла применение на практике.

Разработки по проблеме "Химиотерапия злокачественных опухолей мочеполовой системы" экспонировались на ВДНХ.

При распространенном раке молочной железы предложена разработанная в отделении лекарственная терапия с включением препаратов дий-одбензотэф, фторафур, винкристин, преднизолон, применение которой вызывает полную регрессию у 40% больных. В случае резистентных форм изучалось действие известных режимов химиотерапии ЦМФ (циклофосфан, метотрексат, 5-фторурацил),ЦАФ (циклофосфан, адриамицин, 5-фторурацил) в комбинации с гормонами.

Проведено клиническое изучение эффективности разработанного в отделении режима комбинированной химиотерапии с включением митолактола при III и IV стадии лимфогранулематоза и генерализованных формах лимфо-саркомы. Данный режим химиотерапии обнаружил высокую эффективность по сравнению со стандартными методами лечения и меньшую частоту побочных реакций.

Проведены клиническая апробация и набор клинического материала по изучению эффективности схемы с включением цисплатина, ад- риамицина в режимы комбинированной химиотерапии при резистентных формах и рецидивах лимфогранулематоза и лимфосаркомы. На основе предварительных поисковых исследований разработаны новые методы лекарственного лечения больных распространенными формами меланомы, опухолей мочеполовой системы.

В настоящее время в рамках международных многоце'нтровых исследований изучается эффективность новых противоопухолевых препаратов при раке молочной железы, легкого, других новообразованиях.

С 1984 г. в отделении проводится комплексное исследование состояния системы крови у больных злокачественными новообразованиями в динамике противоопухолевой химиотера- пии. Для этого была создана гемоцитологичес-кая лаборатория, на базе которой осуществляется большой спектр цитохимических и функциональных методов исследования гемопоэза. Появились взаимные интересы для комплекси-рования с лабораторией патологической физиологии Института фармакологии ТНЦ СО РАМН и кафедрой патологической физиологии Сибирского государственного медицинского университета. Со стороны этих организаций совместными работами руководят академик РАМН A.M. Дыгай и член-корреспондент РАМН В.В. Новицкий. Данное комплексирование позволило применить современные методы гематологического анализа, такие как электронная микроскопия, хроматография, изучение костномозговых и циркулирующих клеток-предшественников, цитогенетика клеток крови, на модели онкологической патологии человека.

С 1989 г. начат новый цикл работ, направленных на углубленное изучение механизмов поражения системы крови при злокачественных новообразованиях, химиочувствительности отдельных ростков кроветворения. Решение указанных вопросов позволило разработать патогенетически обоснованные методы защиты гемопоэза при воздействии цитостатических препаратов, а также осуществить целенаправленный поиск и создание лекарственных средств — ге-мостиму ляторов.

Отделение патологической анатомии и цитологии. Первым руководителем отделения была кандидат медицинских наук Н.М. Малышева, с 1982 по 1992 г. - доктор медицинских наук В.П. Модяев. С 1992 по 2002 г. руководителем группы патоморфологии в составе отделения профилактики и ранней Диагностики была кандидат медицинских наук М.Ф. Ялова. В настоящее время лаборатория существует в качестве самостоятельного научно-диагностического подразделения института, ею руководит профессор В.М. Перельмутер. Основным видом деятельности сотрудников отделения является установление точного диагноза патологических процессов. Использование гистологических и цитологических методов исследования позволяет не только уточнить доброкачественную или злокачественную природу заболевания, но и определить сте- пень злокачественности опухолей, выраженность лекарственного и лучевого патоморфоза.

С самого начала развертывания в НИИ онкологии исследовательской программы по нейтронной терапии сотрудники лаборатории активно включились в изучение процессов патоморфоза, в ходе которого были получены новые данные об особенностях лучевого патоморфоза опухолей человека и окружающих тканей при внешнем облучении быстрыми нейтронами. В частности, у больных с остеогенной саркомой лучевой патоморфоз при воздействии нейтронного излучения отличался более выраженными изменениями, свидетельствовавшими о высокой эффективности нейтронов. Полученные морфологические данные подтвердили целесообразность дополнения курса фотонной терапии быстрыми нейтронами с целью увеличения местного эффекта. Был предложен комплекс объективных морфологических критериев для оценки динамики состояния опухолевых клеток после облучения и оценки терапевтического эффекта. Результаты исследований характера повреждений нормальной ткани при лечении больных с рецидивами и метастазами РМЖ быстрыми нейтронами легли в основу разработки методов профилактики лучевых осложнений с помощью низкоэнергетического лазерного излучения.

Специалисты отделения внесли весомый вклад в создание методологии интраоперационной лучевой терапии в НИИ онкологии. Сотрудника- ми лаборатории разрабатывались пути повышения эффективности морфологических методов диагностики злокачественных новообразований, проводился поиск критериев ранней диагностики и дифференцирования дисплазий и опухолей. На основании полученных данных были установлены количественные критерии оценки степени анаплазии хондросарком, которые объективизируют существующие качественные параметры морфологического анализа (к.м.н. Н.В. Васильев).

В последние годы в практику работы лаборатории внедрены иммуногистохимические методы, что существенно повысило диагностические возможности в плане определения гистологического варианта опухоли. Определение маркеров пролиферации опухолевых клеток, полноценности факторов, ответственных за апоптоз, а также молекул, обеспечивающих адгезию и инвазивную способность опухолевых элементов, позволяет уточнить прогноз заболевания и выбрать оптимальную тактику лечения. Для назначения гормональной терапии гормонально зависимых опухолей, в первую очередь рака молочной железы, у всех больных определяется выраженность экспрессии рецепторов к соответствующим гормонам.

Исследования в практической области направлены на повышение информативности определяемых параметров предопухолевых процессов и опухолей путем сопоставления результатов иммуногистохимического исследования с морфологическим фенотипом опухолей и особенностями стромальной реакции в ней.

Фундаментальные исследования связаны с изучением роли различных вариантов паренхиматозно- стромальных отношений и местных проявлений иммунных реакций при лимфо- и гематогенном метастазировании злокачественных новообразований.

Отделение опухолей головы и шеи - первое клиническое структурное подразделение института, которое было открыто 15 марта 1979 г. Руководителем отделения был назначен доцент кафедры оториноларингологии Томского медицинского института, кандидат медицинских наук З.Д. Кицманюк, который в последующем, защитив докторскую диссертацию, был избран профессором. В настоящее время руководителем отделения опухолей головы и шеи является профессор, доктор медицинских наук Е.Л. Чойнзонов.

Основным научным направлением отделения была разработка новых методов комбинированного лечения злокачественных опухолей головы и шеи с использованием в различной последовательности хирургического вмешательства, лучевой терапии и химиолечения.

Исследование по использованию фотонного излучения отечественного бетатрона с граничной энергией генерирования 25 МэВ для лечения больных раком гортани (докторская диссертация З.Д. Кицманюка) выявило, что данный метод лечения по сравнению с дистанционной гамматерапией дает более высокий процент непосредственных результатов излечения и не вызывает выраженных местных и общих реакций организма. Наиболее оптимальным сроком выполнения радикального хирургического лечения рака гортани после предоперационной лучевой терапии фотонным излучением бетатрона с граничной энергией генерирования 25 МэВ является 1—7 дней. Именно в указанный срок у всех больных отмечается заживление первичным натяжением.

В одной из первых научно-исследовательских работ проведено изучение эффективности различных схем лечения у больных раком органов полости рта и возможности использования иммунологических показателей для оценки лечения и прогноза данного заболевания (ЕЛ. Чойнзонов). Было выявлено, что наиболее эф- фективным методом лечения рака органов полости рта является комбинированный, включающий в себя оперативное вмешательство на одном из этапов. Применение лучевой и химиотерапии в плане самостоятельного лечения обосновано лишь у больных с ранними стадиями злокачественного процесса. У больных раком органов полости рта имеют место разнонаправленные изменения показателей иммунитета и неспецифической резистентности организма.

Разработан метод комбинированного лечения злокачественных новообразований полости носа и околоносовых пазух с применением фотонной и нейтронной терапии (В.А. Новиков). Изучены возможности применения пучка быстрых нейтронов циклотрона У-120. Проведенные клинические и морфологические исследования показали принципиальную возможность использования быстрых нейтронов на предоперационном этапе комбинированного лечения местнораспространенных опухолей носа и околоносовых пазух и как самостоятельного вида лечения этой патологии в сочетании с фотонной терапией.

Большое значение в научной деятельности отделения уделялось разработке методик первичнореконструктивных и органосохранных операций, изучению функциональных нарушений после хирургического вмешательства и проблеме реабилитации больных в послеоперационном периоде (З.Д. Кицманюк, В.А. Целищев, Г.И. Стадии, Е.Л. Чойнзонов, Ю.М. Волков, А.А. Шишкин, Л.Н. Балацкая). По результатам проведенных исследований выявлено, что применение разработанных методик первично-реконструктивных и органосохранных операций не приводит к грубым косметическим дефектам, позволяет максимально сохранить функционально важные органы и в последующем проводить адекватные реабилитационные мероприятия по восстановлению нарушенных функций речи, дыхания, жевания, глотания.

В цикле научных исследований проведено изучение возможностей применения лазерного излучения для профилактики послеоперационных осложнений и местных лучевых реакций после сочетанной нейтронно-фотонной терапии при местнораспространенном раке области головы и шеи, разработана методика лазерной спектро-флюориметрии в диагностике рака и предопу- холевых заболеваний (В.И. Попович, В.Б. Демоч-ко, Т.Г. Бушманова, И.В. Вихлянов). Проведение внутрисосудистого лазерного облучения крови в послеоперационном периоде позволяет сократить количество гнойно-некротических осложнений, образование оро-, фарингосвищей и стом. Применение лазера на парах меди дает возможность проводить основной курс лучевой терапии без перерыва, хорошо защищает кожные покровы и уменьшает число острых лучевых реакций кожи и слизистой оболочки.

При анализе эффективности лучевой терапии больных раком гортани в сочетании с диуретиками (Э.А. Губерт) выявлено, что применение мочегонных средств во время проведения лучевой терапии уменьшает выраженные местные реакции и способствует улучшению непосредственных и отдаленных результатов.

Для решения комплекса клинико-эпидемиологических задач создан популяционный регистр злокачественных опухолей верхних отделов дыхательного и пищеварительного тракта. Впервые получены данные о семейной агрегации злокачественных новообразований (Е.Л. Чойнзонов, И.В. Терещенко).

На большом клиническом материале проведена оценка эффективности нейтронной, нейтроннофотонной, электронной терапии при комбинированном и лучевом лечении местнораспространенного рака области головы и шеи (З.Д. Кицманюк, СЮ. Чижевская, Т.Г. Бушманова). На основе полученных данных выявлено, что нейтронная и смешанная нейтронно-фо-тонная терапия в самостоятельном варианте и как компонент комбинированного лечения наиболее эффективно воздействует на опухоли больших слюнных желез, полости носа и околоносовых пазух, гортани, одиночные метастазы в региональные лимфатические узлы шеи. Дана оценка эффективности применения нового отечественного ускорителя — малогабаритного бетатрона ПМБ 7 МэВ.

Накоплен большой опыт применения интраоперационной лучевой терапии в качестве самостоятельного лучевого компонента, в сочетании с пред- и послеоперационной лучевой терапией, а также в комплексе с курсами адъюван-тной полихимиотерапии и на фоне введения радиосенсибилизаторов при комбинированном лечении опухолей полости носа и околоносо-вых пазух, полости рта и ротоглотки, щитовидной железы, больших слюнных желез, среднего уха, глазницы (Е.Л. Чойнзонов, В.А. Новиков, СВ. Дубский, М.В. Авдеенко, В.И. Штин).

Изучена структура заболеваемости первичномножественных злокачественных опухолей головы и шеи для региона Томской области (Е.Л. Чойнзонов, А-А. Шишкин). Проведенное исследование позволило сформулировать методологически обоснованные принципы диспансерного наблюдения за этой группой больных, расширить возможности ранней диагностики и своевременного лечения пациентов с метахрон-ными новообразованиями.

С 1990 г. начат современный цикл научных исследований по разработке и применению новых типов органосохранных и функционально щадящих операций при распространенных формах опухолей челгостно-лицевой области и гортани с использованием биосовместимых имп-лантатов и устройств на основе никелида титана для замещения резецируемых фрагментов и предупреждения послеоперационных деформаций (В.А. Новиков, М.Р.

Мухамедов). В онкологической практике впервые использованы эндоп-ротезы из пористого никелида титана сложной конфигурации для восстановления послеоперационных дефектов средней зоны лица и глазницы в условиях применения дистанционной фотонной, нейтронной и интраоперационной лучевой терапии, что обеспечивает высокий уровень медицинской реабилитации больных. Использование имплантатов из проницаемого никелида титана для восстановления анатомической целостности гортани после ее резекции позволяет вернуть функциональную состоятельность данного органа, вследствие чего улучшается качество жизни больных.

В настоящее время разрабатывается новая технология изготовления индивидуальных эндопротезов из пористого никелида титана, замещающих послеоперационные дефекты основания черепа, стенок глазницы, челгостно-лицевой области с применением 3-мерной реконструкции области дефекта на спиральном томографе и метода стереолитографии (изготовление компьютерной пластиковой модели области опухолевого поражения).

Применяются новые способы закрытия обширных послеоперационных дефектов с использованием материалов из никелида титана (пористые и сетчатые конструкции из никелид-титановых нитей, мелкогранулированный нике-лид титана) и лоскутов на питающей микрососудистой ножке.

На основе внедрения современных медицинских технологий в лечение больных опухолями головы и шеи разработаны новые методические подходы и комплексная программа реабилитации и изучения качества жизни пациентов с учетом локализации, объема выполненной операции и осложнений (Л.Н. Балацкая, Е.Л. Чойнзонов). С этой целью разработаны и внедрены методики речевой и голосовой реабилитации больных после хирургического лечения гортани, органов полости рта и ротоглотки, при парезах и параличах гортани. Физиологически обоснованы и клинически подтверждены эффективность проведения и сроки реабилитационных мероприятий, позволяющие улучшить качество жизни и вернуться к прежнему социальному статусу большому проценту онкологических больных. Доказано преимущество комплексного подхода к проблеме реабилитации данной категории пациентов. Создан творческий коллектив в составе специалистов: логопеда, клинического психолога, психотерапевта, психиатра, инструктора по лечебной физкультуре - для успешного проведения этапа реабилитации.

Разработанные в отделении методики комбинированного лечения и реабилитации больных опухолями головы и шеи подтверждены 28 патентами РФ. Научные результаты проведенных исследований изложены в 9 монографиях.

Коллектив отделения опухолей головы и шеи проводит творческие комплексные исследования с другими научно-исследовательскими институтами:

-

1. Разработка и апробация новых техноло гий создания и применения индивидуальных эндопротезов из пористого никелида титана — с НИИ медицинских материалов.

-

2. Создание новых методов восстановления обширных послеоперационных дефектов пос ле проведения комбинированного лечения — с НИИ микрохирургии.

-

3. Исследование нервно-психических рас стройств у онкологических больных — с ГУ "НИИ психического здоровья СО РАМН".

-

4. Акустические исследования голосообразующей функции с помощью компьютерной программы у больных после хирургического ле чения гортани, органов полости рта и ротог лотки - с ТУСУР.

-

5. Изучение качества жизни как критерий эф фективности лечения и проведения реабилита ционных программ онкологических больных — с Международной организацией по исследова нию и лечению рака (Бельгия).

Отделение общей онкологии свою работу в составе Сибирского филиала ВОНЦ АМН СССР, как и все основные клинические подразделения, начало в 1979 г. На

Ю.В. Ланцман

должность руко водителя отделения был приглаше н профессор

Томского медицинского института Ю.В. Ланцман (1931-1995). Такой выбор был сделан не случайно, поскольку именно Ю.В.

Ланцман имел наибольший опыт в лечении заболеваний опорно двигательного аппарата, владел многими диагностическими методиками, великолепной хирургической техникой. В настоящее время руководителем отделения является доктор медицинских наук, профессор Е.М. Слонимская.

Практически с первых дней работы отделения сформировались три основных научных направления. Исследования, связанные с лечением опухолей опорно-двигательного аппарата, возглавил профессор Ю.В. Ланцман, онкоуроло-гическое направление курировал кандидат медицинских наук Б.С. Сумской, злокачественными новообразованиями молочных желез стал заниматься кандидат медицинских наук А.Т. Ада-мян. Основной врачебный состав отделения представляли Р.А. Шагиахметова, А.В. Новицкий, В.Е. Парамонов, Г.Н. Биндерис, СВ. Галан, СВ. Пресич, Е.В. Марицкая.