Абашевские комплексы старшего Никитинского могильника (по материалам исследований 2002-2004 гг.)

Автор: Ахмедов И.Р., Луньков В.Ю., Лунькова Ю.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Цивилизационные центры и первобытная периферияв эпоху раннего металла: модели взаимодействия

Статья в выпуске: 230, 2013 года.

Бесплатный доступ

В этой статье опубликованы результаты, полученные во время раскопок могильника Никитино-звезды в 2002-2004 годах. Были исследованы двадцать одна могильная яма. На основе анализа планировки кладбища были идентифицированы четыре комплекта, связывающие погребения и следы сооружений, выполненных из постов за пределами могилы и небольшого рва. В семи могилах были найдены тяжелые предметы. Особенности funeraryrite и тяжелых товаров позволяют классифицировать это захоронение как принадлежащее к поздней стадии Средневолжской Абашевской культуры. Такие участки редко встречаются на территории Волго-Окинского междуречья, т.е. е. за пределами основной территории, где найдены древности Абашево. Наблюдалось, что органические остатки находятся в хорошем состоянии. Это позволило прийти к антропологическому определению посткраниального скелета для четырех умерших и получить радиокарбондаты. Этот сайт на сегодняшний день дал самую представительную серию дат, относящихся к культуре Абашево. Публикация материалов с этого сайта позволяет уточнить детали Средневолжской Абашевской культуры и ее дату и проследить ее контакт с другими культурными группами аналогичной даты или места.

Старший никитинский могильник, абашевская культура, пла-ниграфия, погребальные комплексы, инвентарь, антропологические определения, радиоуглеродные даты

Короткий адрес: https://sciup.org/14328545

IDR: 14328545

Текст научной статьи Абашевские комплексы старшего Никитинского могильника (по материалам исследований 2002-2004 гг.)

Комплекс памятников у с. Никитино расположен в Спасском р-не Рязанской обл., в месте впадения р. Проня в Оку, на их правых берегах. В географическом отношении по среднему течению Оки проходит граница между лесостепью и лесом. На изученной раскопками территории мыса обнаружены и рязано-окс- кий и абашевский могильники, а также находки и следы бытовых сооружений эпохи бронзы, средневековья и современные. Размеры мыса составляют около 350×150 м, высота над урезом воды в реках – до 45 м. В начале XX в. его поверхность подвергалась распашке. На сегодняшний день в западной части прослеживаются остатки строений д. Никитино, а в центральной располагается блок кирпичных гаражей. Современная поверхность мыса задернована и имеет уклон в южном и юго-западном направлениях – в сторону одного из оврагов. Стратиграфия памятника не отличается разнообразием: под дерном – пахотный слой мощностью до 25–30 см, залегающий непосредственно на материке. Лишь в северной части исследованной площади под пахотным слоем прослеживается горизонт лесной почвы, в ряде случаев заполняющей древние западины, – видимо, следы промывов, направление которых в целом совпадает с общим уклоном поверхности мыса.

Первые находки с территории могильника доставлены в Рязанский музей в предвоенные годы. Это были обнаруженные местными жителями вещи из разрушенных погребений рязано-окского типа. В 1977–1978 гг. могильник исследовался Окско-Донской экспедицией ИА АН СССР под руководством Р.Ф. Ворониной, вскрывшей 23 рязано-окских погребения (АКР, 1993. С. 184, 185; Воронина, Зеленцова, Энговатова , 2005). С 2000 г. работы на памятнике проводились Рязано-Окской экспедицией ГИМ под руководством И.Р. Ахмедова, в 2004 г. – совместной экспедицией ГИМ и ИА РАН под руководством И.Р. Ахмедова и Ю.В. Луньковой, при участии археологической практики Исторического факультета Воронежского государственного университета (руководитель – И.Е. Сафонов), а в 2005 г. – совместной Рязано-Окской экспедицией ГИМ и ИА РАН, руководители – И.Р. Ахмедов, В.Ю. Луньков ( Ахмедов , 2003. С. 85–87; Ахмедов, Луньков, Лунькова, Румянцева , 2004. С. 91–94; Ахмедов, Луньков, Лунькова , 2005. С. 90–92; Ахмедов, Луньков, Лунькова, Сафонов , 2006. С. 394–405; 2007. С. 104–107; Ахмедов , 2009. С. 125, 126).

В результате широкомасштабных исследований 2000–2006 гг. на памятнике изучено более 200 погребений и ритуальных комплексов рязано-окских племен V–VII вв. н. э. с ярким и разнообразным инвентарем. Погребения рязано-окского типа совершались в вытянутых могильных ямах, ориентированных с северо-востока на юго-запад с незначительными отклонениями. Большинство могил составляют тесные ряды, протянувшиеся по линии северо-запад – юго-восток. В результате исследований вся сохранившаяся часть раннесредневекового могильника была изучена полностью.

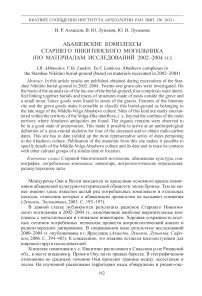

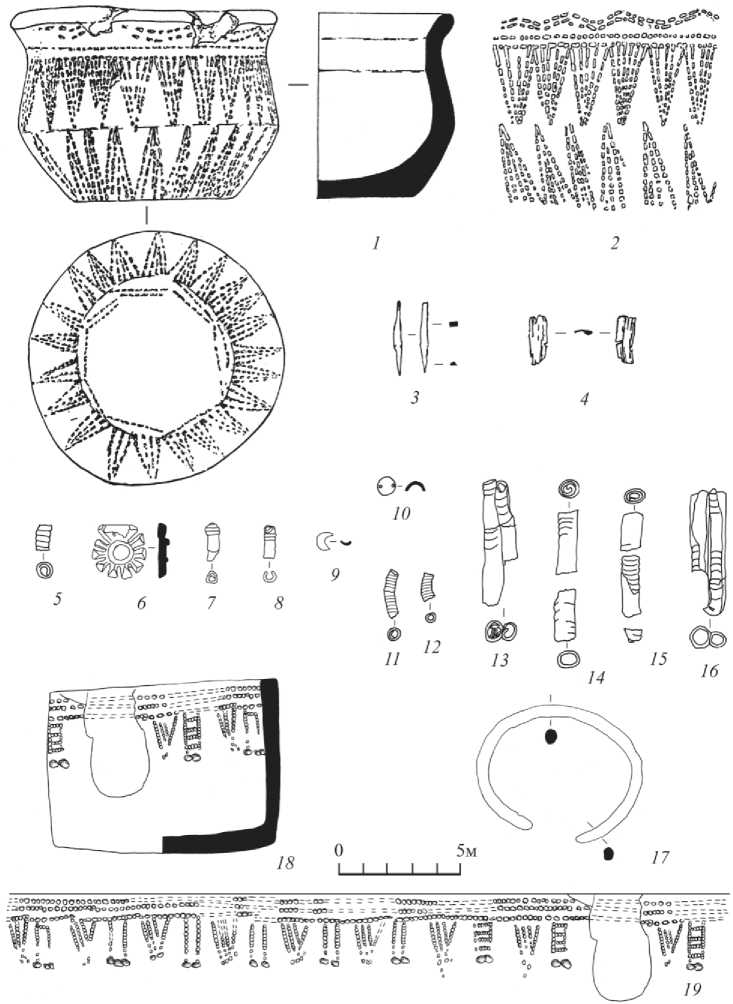

В 2002 г. в северной части могильника рязано-окских племен был обнаружен комплекс, планиграфия и инвентарь которого позволили отнести его к погребальным памятникам средневолжской абашевской культуры. В последующие сезоны исследованы остатки еще нескольких аналогичных объектов. Во избежание путаницы, абашевская часть могильника получила название Старший Никитинский могильник. Планиграфически абашевские погребения располагаются несколькими группами (комплексами), объединяющими могильные ямы и связанные с ними внемогильные столбовые конструкции (рис. 1). Необходимо учитывать, что выделение отдельных комплексов носит в определенной степени условный характер и не является окончательным.

Рис. 1. Планиграфия Старшего Никитинского могильника по исследованиям 2002–2004 гг.

Условные обозначения : а – граница с исследованной частью могильника; б – граница с неизученной частью мыса; в – исследованные объекты абашевского могильника; г – ямы, в т. ч. современные грабительские, нарушившие абашевские погребения; д – дно ровика

Таблица 1. Общая характеристика погребений

|

№ |

Форма ямы |

Ориентировка |

Размеры (см) |

Глубина (см) |

Костн. остатки |

Инвентарь |

Примечания |

|

1 |

подпрямоуг. |

СВ–ЮЗ |

217×136 |

45 |

+ |

+ |

|

|

2 |

подпрямоуг. |

СЗ–ЮВ |

215×105–119 |

35 |

+ |

+ |

|

|

3 |

подпрямоуг. |

СВ–ЮЗ |

181×76–88 |

18 |

|||

|

4 |

подтрапец. |

СЗ–ЮВ |

94–115×92 |

20 |

|||

|

5 |

подовальн. |

СВ–ЮЗ |

316×160 |

30 |

+ |

||

|

6 |

подпрямоуг. |

СВ–ЮЗ |

204×130 |

35 |

|||

|

7 |

подпрямоуг. |

В–З |

132×72–76 |

12 |

+ |

+ |

|

|

8 |

подпрямоуг. |

СВ–ЮЗ |

190×98 |

14 |

+ |

+ |

|

|

9 |

подпрямоуг.? |

СЗ–ЮВ |

170×120 – реконстр. |

25 |

+ |

нарушено |

|

|

11 |

подовальн. |

СЗ–ЮВ |

125×83 |

40 |

+ |

||

|

12 |

подпрямоуг. |

СЗ-ЮВ |

224х155 |

25 |

+ |

+ |

|

|

12а |

подпрямоуг. |

СЗ–ЮВ |

126×98 |

33 |

|||

|

13 |

подовальн. |

СВ–ЮЗ |

230×125 |

30 |

|||

|

14 |

подпрямоуг. |

СЗ–ЮВ |

190×92 |

15 |

|||

|

15 |

подовальн |

СЗ–ЮВ |

140×105 |

15 |

|||

|

16 |

подпрямоуг. |

СЗ–ЮВ |

190×115 |

25 |

+ |

||

|

17 |

подпрямоуг. |

СЗ–ЮВ |

176×95–108 |

30 |

+ |

||

|

18 |

20 |

разрушено |

|||||

|

19 |

подовальн. |

СВ–ЮЗ |

198×100 |

15–20 |

разрушено |

||

|

20 |

подпрямоуг. |

СЗ–ЮВ |

205×106 |

35 |

|||

|

21 |

подпрямоуг. |

СВ–ЮЗ |

200×110 |

20 |

разрушено |

Первый комплекс включает центральную яму (п. 1)1, с расположенной к северу от нее столбовой ямой2. Они находятся в центре круга, образованного 11 столбовыми ямками. Причем круг имеет разрыв в направлении на северо-запад, приблизительно на точку захода солнца в день летнего солнцестояния и одновременно на место впадения р. Проня в Оку. Столбовые ямы расположены примерно на равном удалении друг от друга, и только разрыв подчеркнут двумя парами столбовых ям. По всей видимости, к этому же комплексу относятся еще три могильные ямы (п. 2–4), кольцом окаймляющие центральную его часть, но находящиеся уже за пределами основного круга столбов.

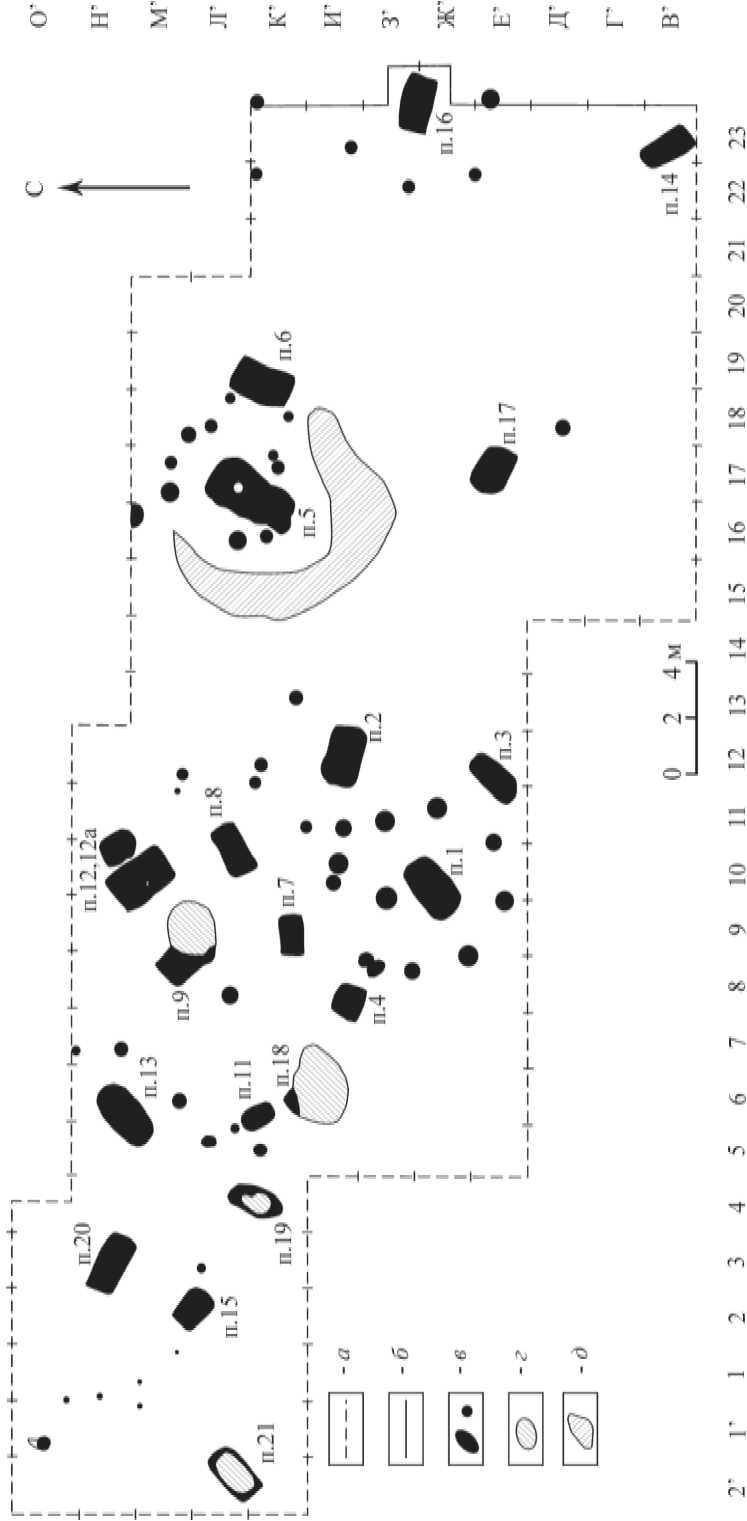

Рис. 2. Старший Никитинской могильник. Планы и разрезы могил

1 – п. 1; 2 – п. 2; 3 – п. 7; 4 – п. 8

В погребении 1 (рис. 1; 2, 1 ) на дне обнаружены следующие находки: у югозападного борта – фрагменты челюсти и длинных костей копытного животного; в юго-западной части ямы – лепной острореберный сосуд (рис. 4, 1, 2 ), под которым в слое бересты или коры находилось шило (рис. 4, 3, 4 ). Острореберный сосуд содержит незначительную примесь шамота в тесте. Его высота – 7,6 см, толщина стенок – 0,6–1 см, диаметр венчика – 11 см, шейки – 9,6 см, по ребру –

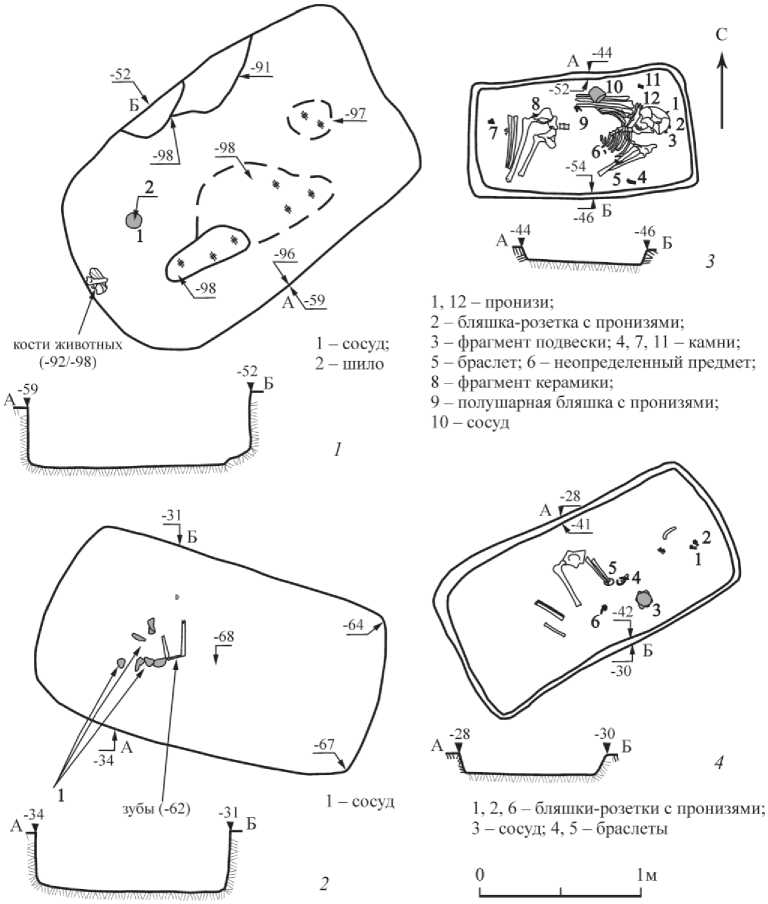

Рис. 3. Старший Никитинской могильник. Планы и разрезы могил

1 – п. 11; 2 – п. 17; 3 – п. 12

10,6 см, днища - 6,6 см3. Ребро расположено в 3 см от дна. Сосуд орнаментирован мелкозубчатым штампом практически по всей поверхности. Шейка подчеркнута двойной горизонтальной линией, выше которой расположен двойной зигзаг, ниже – взаимопроникающие равнобедренные треугольники – вершинами вниз на плече сосуда и вершинами вверх в придонной части. Вершины треугольников заканчиваются на линии ребра. Треугольники заполнены линиями того же штампа, идущими параллельно длинным сторонам фигур. На дно прямыми одинарными и сдвоенными линиями нанесен восьмиугольник, ограничивающий основания треугольников. Орнамент выполнен довольно небрежно, часть треугольников расположена наклонно, утрачивая свою равнобедренность. Миниатюрное шило изготовлено из стержня прямоугольного сечения, лишь приостренная рабочая часть в разрезе полукруглая. Его длина – 3 см, толщина – 0,2–0,4 см.

Рис. 4. Старший Никитинский могильник. Инвентарь погребений 1 ( 1–4 ) и 7 ( 5–19 )

1, 2; 18, 19 – сосуды и развертки орнамента; 3 – шило; 4 – фрагмент коры; 5, 8, 11–16 – пронизи; 7 – бляшка-розетка; 9 – фрагмент подвески; 10 – полушарная бляшка с отверстиями; 17 – браслет

Рис. 5. Старший Никитинский могильник.

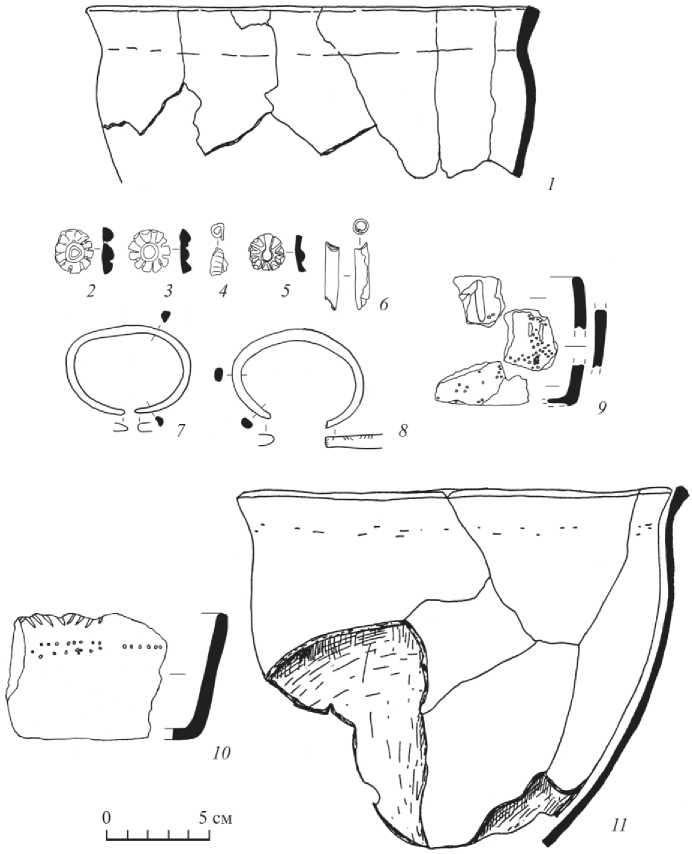

Инвентарь погребений 2 ( 1 ), 8 ( 2–9 ), 11 ( 10 ) и 17 ( 11 )

1, 9–11 – сосуды; 4, 6 – пронизи; 2, 3, 5 – бляшки-розетки; 7, 8 – браслеты

В погребении 2 (рис. 1; 2, 2) обнаружены следующие находки: в северо-западной половине – фрагменты двух длинных костей и, по всей видимости, левая сторона верхней челюсти человека; рядом с ними на дне – фрагменты лепного сосуда (рис. 5, 1). Сосуд подколоколовидной формы сохранился менее чем на ½ высоты; венчик слегка отогнут и имеет слабо выраженный желобок по внутренней стороне. О характере днища судить невозможно – оно могло быть как округлым, так и уплощенным. В глиняном тесте заметны следы толченой рако- вины, выгоревшей во время обжига. Поверхность сосуда заглажена, но сохранились затертые следы работы зубчатым инструментом, орнамент отсутствует. Размеры сосуда: сохранившаяся высота – 8,2 см; толщина от 0,4 см по тулову, до 0,6 см по венчику; диаметр венчика – 22 см, шейки – 20,6 см, максимального расширения тулова – 21,4 см.

Погребения 3 и 4 находок не содержали (рис. 1).

Второй комплекс погребальных сооружений исследован к северо-востоку от первого (рис. 1). Центральная могильная яма (п. 5) крупных размеров окружена четырьмя парами столбов. Здесь также прослеживается разрыв в направлении на северо-запад и еще один – на ВЮВ, где исследована вторая могильная яма (п. 6). У северо-западного и юго-западного углов последней отмечены ямы от двух столбов, ограничивающих вместе со столбами п. 5 «проход» между могильными ямами. При разборке п. 5 в северной его части зафиксирован еще один столб, прорезавший заполнение ямы и уходивший в материк. Центральная конструкция окаймляется полукруглым ровиком, который наиболее отчетливо прослеживается к югу от п. 5. С северо-западной стороны контуры ровика постепенно сглаживаются, и отчетливо проследить его северное окончание не представлялось возможным. Обе могильные ямы не содержали никакого инвентаря, лишь в п. 5 была обнаружена эмаль человеческого зуба. В целом описанные ямы и погребения создают впечатление единого пространства с замкнутым кольцевидным контуром и единственным проходом в северо-западной части. Южная и западная граница фиксируются ровиком, северная – столбовыми ямами, восточная – ямой погребения 6. Вероятно, условным центром комплекса является даже не само погребение 5, а столб, установленный в его северной части.

Третий комплекс, изученный в 2004 г. лишь частично, уходит в восточный борт раскопа (рис. 1). Здесь исследована могильная яма (п. 16), окруженная четырьмя столбовыми ямками, располагавшимися на равном удалении друг от друга. Можно предположить, что общее количество столбовых ямок, относящихся к этому комплексу, будет большим: скорее всего, здесь представлена конструкция, близкая к той, что окружает п. 1. В заполнении могильной ямы встречен один мелкий фрагмент лепной керамики, предположительно относящийся к материалам абашевской культуры.

Четвертый погребальный комплекс располагался к северу от комплекса 1, непосредственно к нему примыкая (рис. 1). По этой причине нет полной уверенности в том, что часть отнесенных к четвертому комплексу объектов не связаны также и с комплексом 1. Комплекс состоит из центральной могильной ямы (п. 9), нарушенной более поздней ямой (я. 10), и находящейся к юго-западу от них «центральной» столбовой ямы. В северо-западной, не нарушенной, части п. 9 сохранились остатки костей ног взрослого индивидуума4. Никакого инвентаря не обнаружено. Данная конструкция окружена еще как минимум пятью могильными ямами (п. 7, 8, 11–13), ориентированными длинными сторонами в соответствии с круговой структурой комплекса. Возможно, сюда же относится п. 18, почти полностью разрушенное хозяйственной ямой средневекового поселка. Интересно, что «центральная» столбовая яма к юго-западу от п. 9 находится очень близко к условному центру комплекса.

В погребении 7 (рис. 1; 2, 3 ) на дне ямы обнаружен скелет женщины (?), возраст около 30 лет. Скелет занимает центральную часть могильной ямы и ориентирован головой на восток. Покойная была положена на спину, руки согнуты в локтях и направлены к плечам, ноги согнуты в коленях и уложены (завалились?) влево. Череп завалился на правую сторону. Практически все кости удовлетворительной сохранности, отсутствуют только нижняя часть позвоночного столба, нижние ребра и пальцы нижних конечностей.

В ногах погребенной, на дне могилы, зафиксированы отдельные угольки.

В погребении обнаружены следующие находки (рис. 4, 5 – 19 ):

-

1) фрагменты цилиндрической пронизи (рис. 4, 5 ) – за черепом, с правой стороны. Пронизь свернута в трубочку из рифленой пластинки. Восстанавливаемая длина – около 2,2 см, диаметр – 0,3–0,4 см, толщина – около 0,3 мм;

-

2) бляшка-розетка с двумя прикипевшими цилиндрическими пронизями (рис. 4, 6 – 8 ) – за затылочными костями черепа. Бляшка-розетка 11-лепестковая, округлой формы, диаметром около 2,4 см. С внешней стороны к трем верхним лепесткам прикипели 2 пронизи, свернутые из тонкой пластинки, толщиной около 0,3 мм. Сохранившаяся длина пронизей – 1,2 см, диаметр – 0,3 см;

-

3) фрагмент подвески желобчатой серебряной (?) (рис. 4, 9 ) – также за черепом у затылочных костей, юго-восточнее бляшки-розетки. Сохранилось, видимо, около ⅔ изделия. Восстанавливаемый диаметр – 0,6–0,7 см, наибольшая ширина – 0,4 см;

-

4) камень неправильной вытянутой формы с острыми углами без следов обработки (рис. 2, 3 ) – южнее плечевого пояса скелета, практически у южной стенки могилы. Наибольшие размеры – 52×27×23 см. Возможно, гранит;

-

5) браслет с закругленными концами (рис. 4, 17 ) – на левой руке. Изготовлен из прута овального сечения. Размеры сечения – 0,4×0,5 см;

-

6) предмет металлический неопределенный (рис. 2, 3 ), полностью распавшийся при расчистке, – в районе левых ребер погребенной;

-

7) камень неправильной подпрямоугольной формы с острыми углами без следов обработки (рис. 2, 3 ) – в ногах, в 5 см к востоку от западной стенки могилы. Наибольшие размеры – 3,7×2,2×1,7. Порода камня аналогична описанному выше;

-

8) фрагмент стенки сосуда, орнаментированный тремя горизонтальными линиями (рис. 2, 3 ) – на правой тазовой кости. Обжиг хороший, в тесте примеси органики (растений?). Размеры – 3,0×1,7 см, толщина – 1,7 см. Судя по характеру теста, примесям, толщине и внешнему облику фрагмента, он попал в могилу значительно позже и не связан с погребальным комплексом абашевского времени;

-

9) составное украшение-розетка (рис. 4, 10 – 12 ) – в районе локтя правой руки. Состоит из полушарной бляшки и отходящих от нее в виде лучей 4 рифленых цилиндрических пронизок. Бляшка диаметром 0,6 см, высотой 0,3 см; с внутренней стороны пробиты два сквозных отверстия для пришивания. Про-

- низки плохой сохранности, длиной 1,5–2 см, диаметром 0,3–0,4 см, свернуты из тонкой пластинки с мелким рифлением;

-

10) сосуд лепной орнаментированный, баночной формы с плоским дном (рис. 4, 18, 19 ) – на костях правой руки. Первоначально, видимо, стоял севернее правой руки, впоследствии завалился. Изготовлен из глины с примесью мелкого шамота. Дно (диаметр 9 см) в плане имеет почти идеальную округлую форму, а срез венчика – подовальную (8×9,3 см). Поверхность тщательно подлощена. Высота – 6,2–6,5 см. Верхняя половина орнаментирована: 3 горизонтальные линии, начиная от среза венчика, выполненные мелкозубчатым штампом с округлыми зубцами; непосредственно от нижней линии тем же штампом вертикально опущены чередующиеся заполненные треугольники и т. н. «лесенки». Каждый из этих элементов завершается 2–3 вдавлениями более крупного штампа с округлыми в плане зубцами. В целом орнамент выполнен довольно небрежно. Есть разрывы в горизонтальных линиях, не все «лесенки» имеют одинаковое заполнение;

-

11) камень неправильной подпрямоугольной формы с острыми углами без следов обработки (рис. 2, 3 ) – к северо-востоку от правого плеча погребенной. Распался в процессе расчистки на несколько мелких фрагментов. Восстанавливаемая длина – около 4 см. Аналогичный по породе описанным выше;

-

12) пронизи рифленые цилиндрические (4 экз.) (рис. 4, 13 – 15 ) – в районе правого плеча, параллельно друг другу. Свернуты из тонкой рифленой пластинки. Длина 3–5 см, диаметр 6–7 мм;

-

13) пронизи рифленые (2 экз.) (рис. 4, 16 ). При снятии погребения череп был взят монолитом, а окончательная его расчистка производилась в камеральных условиях. В процессе расчистки под правой теменной частью черепа обнаружены 2 спекшиеся пронизи, изготовленные из тонкой рифленой пластинки. Пронизи цилиндрические, одна имеет загнутый под 90º кончик. Длина – 3 и 5 см, диаметр – 0,6 см.

В погребении 8 (рис. 1; 2, 4 ) на дне ямы обнаружен скелет молодой женщины, несколько смещенный к поперечной северо-восточной стенке. Сохранность костяка плохая. Удалось зафиксировать остатки нижней челюсти, тлен от черепа, кости рук, таза и ног. Судя по положению сохранившихся костей, погребенная была положена на спину, головой на северо-восток, ноги согнуты в коленях и уложены (упали?) влево, руки согнуты в локтях и находились в районе груди.

В погребении обнаружены следующие находки (рис. 5, 2 – 9 ):

-

1) бляшка-розетка с пронизями (рис. 5, 2 ) – в районе черепа, в 0,3 м к СЗ от ЮВ угла могилы. Бляшка-розетка 9-лепестковая, подовальной формы, размерами 2,1×1,9 см. Два верхних лепестка дугообразно соединены в один, вследствие чего образовалось отверстие круглой формы. К этой дуге примыкали две гладкие пронизи плохой сохранности. Длина пронизей – около 2 см, диаметр – 0,5 см;

-

2) бляшка-розетка с пронизями (рис. 5, 3, 4 ) – в районе черепа, в 2–3 см к СВ от описанного выше набора. Бляшка-розетка 10-лепестковая, округлой формы, диаметром 2 см. 3 верхних лепестка соединены между собой в верхней части (возможно, это просто следы от окислившихся пронизей). К образовавшейся дуге примыкали две рифленые пронизи. На бляшке-розетке сохранился фраг-

- мент бересты. (Оба описанных набора входили в состав единого украшения и, видимо, крепились по отношению друг к другу под углом около 45º);

-

3) фрагменты лепного сосуда с орнаментом (рис. 5, 9 ) – к ЮВ от костей рук погребенной, в 14 см к СЗ от юго-восточной стенки могилы. Сосуд очень плохой сохранности, распался на мелкие расслоившиеся фрагменты, и полностью восстановить его не удалось. Судя по сохранившимся частям, это была плоскодонная банка с диаметром дна около 8 см, вертикальными стенками и округлым срезом венчика. В тесте – обильная примесь мелкотолченой раковины. Толщина стенок 0,4–0,6 см. Сосуд орнаментирован, но полностью композицию восстановить не удалось. На ряде фрагментов сохранились слабые оттиски мелкозубчатого штампа. Можно предположить, что в состав композиции входили заполненные треугольники;

-

4) браслет овальной формы с приостренными концами (рис. 5, 7 ) – на костях правой руки. Изготовлен из прута сегментовидного сечения. Размеры сечения – 0,6×0,4 см;

-

5) браслет овальной формы, один конец приострен, другой обломан (рис. 5, 8 ) – на костях левой руки. Изготовлен из прута овального сечения, раскованного ближе к концам с внутренней стороны. Размеры сечения – 0,8×0,5 см, на обломанном конце с внешней стороны заметны короткие насечки;

-

6) бляшка-розетка с пронизью (рис. 5, 5, 6 ) – восточнее костей ног погребенной. Бляшка-розетка 10-лепестковая, подокруглой формы, диаметром 1,6 см. К ней крепилась гладкая пронизь длиной 3 см, диаметром 0,5 см. Под изделиями сохранился фрагмент коры;

В погребении 11 (рис. 1; 3, 1 ) на дне могилы, в 0,5 м к северо-западу от юговосточной стенки отмечено неправильной формы пятно тлена (приблизительно 10×14 см). В северо-западной части могилы, на дне, обнаружен лепной орнаментированный сосуд баночной формы (рис. 5, 10 ). В тесте – обильная примесь раковины, обжиг слабый. Стенки незначительно расширяются от дна к верхнему срезу. Диаметр венчика 8 см, дна – 6,5 см; толщина стенок 0,4–0,5 см, днища – 0,5–0,6 см. Сосуд орнаментирован под срезом венчика линией наклонных оттисков штампа, группы которых расположены под углом друг к другу. Ниже оттисков – двойная горизонтальная линия очень мелких наколов.

В погребении 12 (рис. 1; 3, 3 ) по всему периметру зафиксирована небольшая ступенька. На дне могилы находился скелет мужчины (возраст около 25 лет). Скелет смещен к юго-восточному углу и ориентирован черепом на юго-восток, а лицевым отделом – практически на север. Покойный был положен на спину, руки согнуты в локтях и уложены на грудь, ноги согнуты в коленях и уложены (завалились?) влево. Череп не смещен, но, по всей видимости, был раздавлен землей. В результате кости затылочной части оказались «выдавлены» ближе к юго-восточной стенке могилы. Один фрагмент черепной коробки обнаружен на удалении 15 см от черепа по направлению к юго-восточной стенке могилы. Практически все кости удовлетворительной сохранности. Погребенный был уложен на подстилку – в области черепа, ребер, позвоночника и таза фиксируются остатки тлена. Между скелетом и юго-западной стенкой могилы прослежено небольшое, округлой формы, углубление.

В погребении обнаружены следующие находки (рис. 3, 3 ):

-

1) в юго-западном углу могилы – неопределенный предмет, явно изготовленный из органического материала. Возможно, это остатки кожаного мешочка (или двух?). В плане форма фиксировалась близкой к восьмеркообразной, в разрезе – линзовидная. Длина предмета около 20 см, наибольшая ширина – 12 см. Находка была взята вместе с нижележащим грунтом и законсервирована в соответствии с рекомендациями специалиста-реставратора;

-

2) два фрагмента стенок лепных сосудов без орнамента и один фрагмент стенки лепного сосуда с орнаментом. По характеру примесей, толщине, орнаментации последний не может быть связан с абашевским погребением. Такая керамика характерна для эпохи поздней бронзы лесостепной и юга лесной зоны.

В погребениях 12а и 13 никаких находок не зафиксировано (рис. 1).

К юго-востоку от комплекса 1 и к югу от комплекса 2 зафиксировано погребение 17, к юго-востоку от него – столбовая ямка (рис. 1; 3, 2 ). На дне могильной ямы, в южном углу, обнаружен развал лепного тонкостенного сосуда подколоколовидной формы с несохранившимся дном (рис. 5, 11 ). В тесте присутствует примесь толченой раковины, выгоревшей при обжиге. Поверхность заглажена, но прослеживаются следы от работы зубчатым инструментом. Сосуд не орнаментирован. Сохранившаяся высота – 15,4 см; толщина стенок – 0,3–0,4 см; диаметр венчика – 19,4 см, шейки – 18 см, максимального расширения тулова – 18,2 см. По форме, составу теста, обработке поверхности сосуд из п. 17 близок сосуду, обнаруженному в п. 2, что может свидетельствовать в пользу синхронности этих погребений.

На вскрытой площади зафиксировано еще несколько не содержавших находок могильных ям, которые, возможно, составляют отдельные комплексы с менее выраженной структурой (п. 14, 15, 19, 20, 21). Две из них (п. 19, 21) разрушены современными грабительскими раскопками (рис. 1).

Планиграфическое выделение отдельных групп погребений, круговое расположение могил внутри этих групп и наличие ровика, на наш взгляд, свидетельствуют о функционировании здесь в эпоху бронзы курганного могильника, насыпи которого были уничтожены распашкой. В пользу этого предположения говорит также и то, что погребения рязано-окского типа, практически оконту-ривая могилы эпохи бронзы, подходят к ним очень близко, но не нарушают ни одной из них. Все зафиксированные нарушения погребений связаны с хозяйственными ямами средневековья – нового времени или являются следами несанкционированных раскопок.

Среди основных характеристик погребального обряда Старшего Никитинского могильника можно выделить: преобладание захоронений в неглубоких могильных ямах, наличие столбовых внемогильных конструкций, ровика, положение погребенных на спине с подогнутыми ногами, значительный процент безын-вентарных погребений. Не менее ярким показателем является и обнаруженный в погребениях инвентарь: острореберный, подколоколовидные и миниатюрные баночные сосуды, бляшки-розетки, пронизи, полушаровидная бляшка. Все эти признаки находят аналогии в материалах средневолжской абашевской культуры. Наиболее близкий территориально памятник этого круга исследован ниже по течению Оки – у д. Земское Касимовского р-на Рязанской обл., где среди прочего инвентаря обнаружены медные пронизи, полушаровидные бляшки, бляшка-розетка, миниатюрное шило ( Алихова , 1956. С. 141–143. Рис. 62, 1, 3 – 5, 12 ).

Говоря об относительной хронологии памятника, необходимо прежде всего обратить внимание на такие признаки, как небрежность орнаментации сосудов, присутствие в инвентаре миниатюрного шильца, пластинчатой гладкой пронизки и бляшек-розеток, насчитывающих 9–11 лепестков. Эти признаки, по мнению О.В. Кузьминой (2000. С. 69, 70, 75, 96–98, 103), более характерны для конца классического и позднего этапа абашевских древностей Среднего Поволжья. Именно с памятниками этого круга возможно синхронизировать Старший Никитинский могильник и связывать его возникновение с процессом продвижения средневолжских племен на запад от основной территории распространения этой культуры.

Картографирование известных на сегодняшний день в Волго-Окском междуречье памятников средневолжской абашевской культуры ( Луньков, Энговато-ва , 2003. Рис. 1) свидетельствует об ощутимом их здесь присутствии и позволяет наметить два основных пути продвижения абашевских племен с территории Среднего Поволжья. Первый из них Д.А. Крайнов и А.В. Уткин (1991. С. 151) связывали с бассейном р. Клязьмы. Этот путь отмечен курганными могильниками Сенинские Дворики ( Мошенина , 1983. С. 73, 74; Михайлова , 1986. С. 63), Петряиха ( Уваров , 1871. С. 668, 725, 782, 807, 816; Уваров , 1872. С. 36, 150, 175, 184, атлас; АКР, 1994. С. 88), Кухмарь ( Крайнов , 1962. С. 51–63; 1972. С. 48; Крайнов, Уткин , 1991. С. 147–159), Орлово 1 ( Розенфельд , 1985. С. 80; 1986. С. 69; Луньков, Энговатова , 2003. С. 193, 197), а также случайной находкой медного топора на поселении Воймежная ( Дворниченко, Сидоров , 1973. С. 62, 63; Кузьминых , 1997. С. 284, 285). Второй путь связан с бассейном Оки – стоянка Подборица-Щербининская ( Цветкова , 1961. С. 183, 184), могильники Земское ( Алихова , 1956. С. 141–143), Старший Никитинский и Огубь ( Ефименко, Третья ков , 1961. С. 43, 44).

Хочется обратить внимание еще на один аспект. По мнению ряда исследователей, территория Средней Оки в силу своих природно-географических особенностей являлась пограничьем между средневолжской и доно-волжской абашевскими культурами ( Пряхин, Халиков , 1987. Карта 23; Челяпов , 1998. С. 36, 37). Возможно, свидетельством контактов носителей этих культур являются крупные размеры и ориентировка части могильных ям Старшего Никитинского могильника по линии СВ–ЮЗ, черты доно-волжской традиции в керамическом инвентаре и др. Указанные признаки более характерны для памятников доно-волжской абашевской культуры ( Большов , 2003. С. 37). Опираясь на имеющиеся материалы абашевских памятников Волго-Окского междуречья, в целом можно отметить, что их связи с доно-волжскими прослеживаются слабо. Вероятно, для носителей доно-волжской культуры более подходящими были условия проживания и ведение хозяйства в лесостепной зоне.

Обращает на себя внимание острореберный сосуд из погребения 1 (рис. 4,1). Сравнение его основных размерных соотношений с результатами анализа всех подобных сосудов абашевской культурно-исторической общности, проведенного В.И. Бесединым (1998. С. 44–59), показало, что данный сосуд сочетает в себе черты как доно-волжской (преобладают), так и средневолжской абашевских культур. Заполнение мелкозубчатым штампом равнобедренных треугольников параллель- но их длинным сторонам находит аналогии в абашевских памятниках лишь ВолгоУральского региона (Кузьмина, 1999. С. 154–205). Например, подобный орнамент встречен на чашечке из п. 1 к. 4 Юкаликулевского могильника (Сальников, 1967. Рис. 2,17), на острореберном сосудике из п. 5 к. 1 Тавлыкаевского IV могильника (Васюткин, Горбунов, Пшеничнюк, 1985. Рис. 7, 9) и на ряде других памятников. Кроме того, аналогичная орнаментация присутствует на фрагменте фатьянов-ского сосуда, обнаруженного на уже упоминавшейся стоянке Воймежная (Воронин , 1997. Рис. 84, 3). Солярная символика на днище в ряде случаев отмечается на сосудах (преимущественно острореберных) позднего этапа средневолжской абашевской культуры на памятниках Южного Урала и в Подонье. В значительно большей степени солярная символика характерна для орнаментации фатьяновско-балановской керамики (Большов, 2006. С. 104, 105).

Взаимные контакты абашевцев с носителями фатьяновских, балановских, атликасинских, сейминско-турбинских традиций прослеживаются в элементах погребального обряда, следах внемогильных конструкций, использовании огня в погребальной практике, формах сосудов и др. (более подробно см.: Соловьев , 2000. С. 68–70; Большов , 2006. С. 101–107). Детальный анализ взаимодействия этих культур выходит за рамки данной статьи.

Также еще недостаточно ясна степень участия абашевцев в культурогенезе среднеокского населения эпохи поздней бронзы. Обращает на себя внимание тот факт, что круговая структура расположения могильных ям вокруг центрального погребения прослежена в курганах 4 и 6 Засеченского могильника ( Челя-пов , 1992. С. 25. Рис. 16; 23). Этот могильник считается одним из самых ранних памятников поздняковской культуры и расположен всего в нескольких километрах вверх по течению р. Проня от Никитинского комплекса. Близкая, но менее выраженная планиграфическая картина отмечается и на других могильниках поздняковской культуры. Кроме того, в керамическом инвентаре Засеченского могильника автор раскопок отмечает наличие абашевских черт, сопоставимых с материалами доно-волжской абашевской культуры ( Челяпов , 1992. С. 35). О широком присутствии на Средней Оке абашевских племен и их контактах с позд-няковскими писали Т.Б. Попова и В.П. Челяпов ( Попова , 1971. С. 61–75; 1976. С. 58; Челяпов , 1998. С. 43). Влияние абашевцев на календарные представления поздняковского населения прослежено в орнаментации керамики ( Беседин, Сафонов , 1996. С. 78, 79).

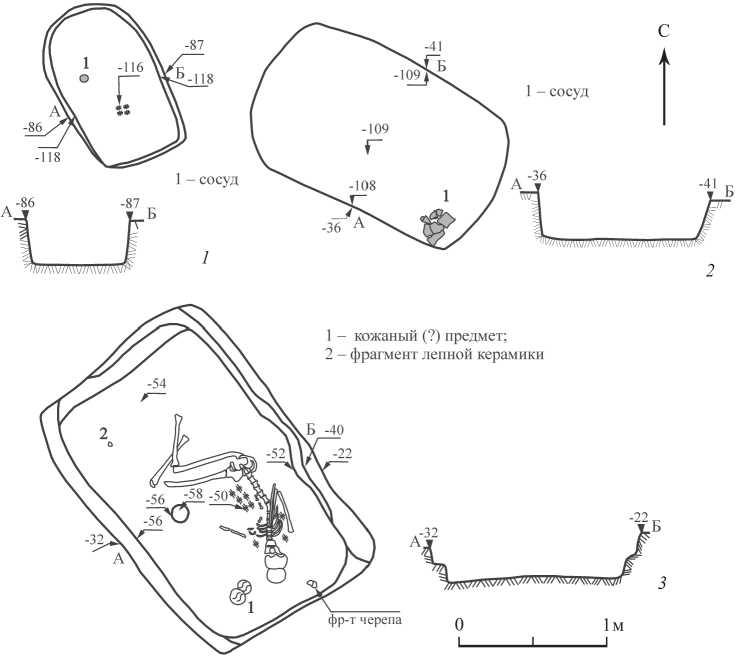

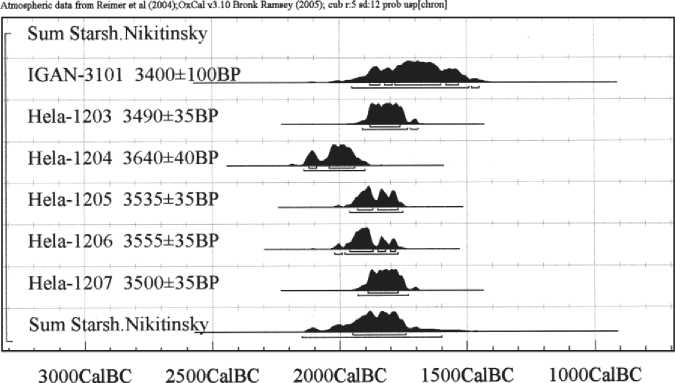

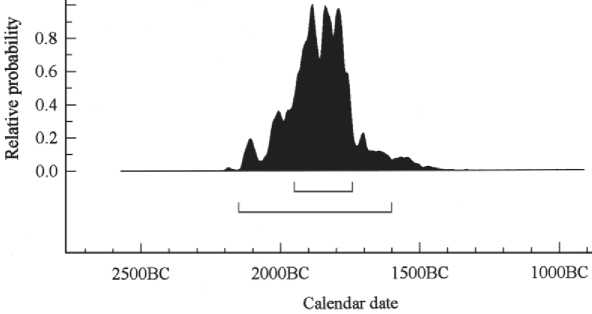

По органическим остаткам из четырех погребений получены радиоуглеродные даты (табл. 2; рис. 6). Анализы проводились в лаборатории радиоуглеродного датирования университета г. Хельсинки (Radiocarbon Dating Laboratory) и в Институте географии РАН5. Серия дат Старшего Никитинского могильника значительно пополняет базу данных абсолютного датирования абашевских памятников. Общий интервал калиброванных дат (при 68% вероятности) соответствует 1950–1740 BC. Разброс значений оказался довольно значительным даже для

Таблица 2. Результаты радиоуглеродного датирования

Для реконструкции палеодиеты средневолжского абашевского населения интересны результаты анализов на содержание 13С, определенных для коллагена костной ткани индивидов из погребений Старшего Никитинского могильника (табл. 2). На их основании возможно предположить, что значительную долю пищевого рациона составляли мясомолочные продукты. Значения изотопного показателя свидетельствуют о том, что домашние животные употребляли в пищу подножный корм, произрастающий в умеренном поясе (травянистая растительность, листва кустарников и пр.). При этом специалистами отмечается, что при употреблении зерновых культур значения δ имеют бóльшие величины, чем зафиксированные на памятнике. Приводимые показатели содержания стабильного изотопа 13С в костях скелетов практически идентичны полученным по образцам косной ткани из погребений Пепкинского кургана ( Добровольская, Медникова , 2011. С. 143–156. Табл. 4).

Calibrated date

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCai *3.10 Brank Ramsey (2005); cub rS sd:12 prob uspichron]

Sum Starsh.Nikitinsky

68.2% probability

1950BC (68.2%) 1740BC

95.4% probability

2150BC (95.4%) 1600BC

Рис. 6. Старший Никитинский могильник. Калиброванные значения радиоуглеродного датирования и их суммарная вероятность

Не вызывает сомнения то, что Старший Никитинский могильник относится к кругу памятников позднего этапа средневолжской абашевской культуры. Вероятно, захоронения проводились в достаточно короткий промежуток времени и были отмечены на поверхности небольшими насыпями и столбовыми конструк- циями. Анализ полученных материалов расширяет наши представления о роли абашевцев в древней истории Волго-Окского междуречья и следах их контактов с соседними культурными образованиями. Особенно хочется подчеркнуть уникальную для средневолжской абашевской культуры сохранность органических остатков в ряде погребений могильника, позволившую провести антропологические определения и радиоуглеродное датирование.

Список литературы Абашевские комплексы старшего Никитинского могильника (по материалам исследований 2002-2004 гг.)

- АКР, 1993 -Археологическая карта России. Рязанская область. Ч. 1: Город Рязань, Рязанский, Захаровский, Касимовский, Клепиковский, Рыбновский, Спасский районы/Ред. Ю.А. Краснов. М: ИА РАН, 1993. С. 184, 185.

- АКР, 1994 -Археологическая карта России. Ивановская область/Ред. Ю.А. Краснов. М.: ИА РАН, 1994. С. 88.

- Алихова А.Е., 1956. Абашевские курганы близ села Земского Рязанской области//КСИА. Вып. 64. С. 141-143.

- Ахмедов И.Р., 2003. Исследования комплекса археологических памятников у села Никитино//АО 2002 г. С. 85-87.

- Ахмедов И.Р., 2009. Работы Рязано-Окской экспедиции//АО 2006 г. С. 125, 126.

- Ахмедов И.Р., Луньков В.Ю., Лунькова Ю.В., 2005. Исследование комплекса памятников у села Никитино//АО 2004 г. С. 90-92.

- Ахмедов И.Р., Луньков В.Ю., Лунькова Ю.В., Румянцева О.С., 2004. Исследования комплекса археологических памятников у села Никитино//АО 2003 г. С. 91-94.

- Ахмедов И.Р., Луньков В.Ю., Лунькова Ю.В., Сафонов И.Е., 2006. Старший Никитинский могильник -новый памятник абашевской культуры на Средней Оке//Археология: история и перспективы: Вторая межрегион. конф.: Сб. ст./Отв. ред. А.Е. Леонтьев. Ярославль: ЯГИАХМЗ. С. 394-405.

- Ахмедов И.Р., Луньков В.Ю., Лунькова Ю.В., Сафонов И.Е., 2007. Исследования на комплексе памятников у села Никитино в Рязанской области//АО 2005 г. С. 104-107.

- Беседин В.И., 1998. Острореберные сосуды абашевской общности//Археологические памятники Среднего Поочья: Сб. науч. тр. Вып. 7/Отв. ред. В.П. Челяпов. Рязань: НПЦ по ОИПИКРО. С. 44-59.

- Беседин В.И., Сафонов И.Е., 1996. Сосуды с календарной символикой из могильника поздняковской культуры Лебяжий Бор//Археологические памятники Среднего Поочья: Сб. науч. тр. Вып. 5/Отв. ред. В.П. Челяпов. Рязань: НПЦ по ОИПИКРО. С. 73-81.

- Большов С.В., 2003. Средневолжская абашевская культура/Отв. ред. Т.Б. Никитина. Йошкар-Ола: МарНИИ. (Тр. Марийской археологической экспедиции. Т. VIII.) 184 с.

- Большов С.В., 2006. Лесная полоса Среднего Поволжья в эпоху средней бронзы: Проблемы культурогенеза первой половины II тыс. до н. э./Науч. ред. А.Д. Пряхин. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ. 232 с.

- Васюткин С.М., Горбунов В.С., Пшеничнюк А.Х., 1985. Курганные могильники южной Башкирии эпохи бронзы//Бронзовый век Южного Приуралья/Отв. ред. М.Ф. Косарев. Уфа: БГПУ. С. 67-88.

- Воронин К.В., 1997. Комплексы эпохи бронзы поселения Воймежное 1//Древние охотники и рыболовы Подмосковья: по материалам многослойного поселения эпохи камня и бронзы -Воймежное 1/Ред.-сост. А.В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 66-76.

- Воронина Р.Ф., Зеленцова О.В., Энговатова А.В., 2005. Никитинский могильник: Публикация материалов раскопок 1977-1978 гг./Отв. ред. А.В. Энговатова. М.: ИА РАН; Гриф и К. (Тр. Отдела охранных раскопок ИА РАН. Т. 3.) 176 с.

- Горбов В.Н., 2000. О наименованиях частей сосудов позднего бронзового века//Взаимодействие и развитие древних культур южного пограничья Европы и Азии: Мат. междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения И.В. Спицына (1900-1972). Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. С. 133-135.

- Дворниченко В.В., Сидоров В.В., 1973. Новая стоянка в Туголесских озерах//АО 1972 г. С. 62, 63.

- Добровольская М.В., Медникова М.Б., 2011. «Медные люди» эпохи бронзы: реконструкция состояния здоровья и социального статуса//Археология, этнография и антропология Евразии/Гл. ред. А.П. Деревянко. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН. № 2 (46). С. 143-156.

- Епимахов А.В., Епимахова М.Г., 2006. Абашевские памятники Южного Зауралья//Урало-Поволжская лесостепь в эпоху бронзового века: Сб. ст., посвящ. 60-летию В.С. Горбунова. Уфа: БГПУ С. 53-65.

- Епимахов А.В., Хэнкс Б., Ренфрю К., 2005. Радиоуглеродная хронология памятников бронзового века Зауралья//РА. № 4. С. 92-102.

- Ефименко П.П., Третьяков П.Н., 1961. Абашевская культура в Поволжье//Абашевская культура в Среднем Поволжье/Отв. ред. Н.Я. Мерперт. М.: Изд-во АН СССР (МИА. № 97.) С. 43-110.

- Крайнов Д.А., 1962. Кухмарский курганный могильник//КСИА. Вып. 88/Отв. ред. Т.С. Пассек. С. 51-63.

- Крайнов Д.А., 1972. Исследования Верхневолжской экспедиции в Ярославской, Ивановской и Калининской областях//АО 1971 г. С. 48-50.

- Крайнов Д.А., Уткин А.В., 1991. Курганный могильник у ручья Кухмарь на Плещеевом озере//Поздний энеолит и культуры ранней бронзы лесной полосы Европейской части СССР/Науч. ред. Г.А. Архипов, Б.С. Соловьев. Йошкар-Ола: МарНИИ. (Археология и этнография Марийского края. Вып. 19.) С. 147-159.

- Кузнецов П.Ф., 2001. Территориальные особенности и временные рамки переходного периода к эпохе поздней бронзы Восточной Европы//Бронзовый век Восточной Европы: Характеристика культур, хронология и периодизация: Мат. междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В.А. Городцова бронзового века южной половины Восточной Европы» (23-28 апреля 2001 г., Самара)/Отв. за вып. Ю.И. Колев. Самара: Изд-во СГПУ С. 178-182.

- Кузнецов П.Ф., 2005. К вопросу о хронологии абашевской культуры//Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие: Мат. междунар. науч. конф. (Чебоксары, 26-30 мая 2003 г.)/Ред. О.В. Кузьмина. Чебоксары: ЧГИГН. С. 86-88.

- Кузьмина О.В., 1999. Керамика абашевской культуры//Вопросы археологии Поволжья. Вып. 1/Отв. ред. А.А. Выборнов. Самара: Изд-во СГПУ С. 154-205.

- Кузьмина О.В., 2000. Металлические изделия и вопросы относительной хронологии абашевской культуры//Древние общества юга Восточной Европы в эпоху палеометалла: Ранние комплексные общества и вопросы культурной трансформации. СПб.: Европейский дом. (Археологические изыскания. Вып. 63.) С. 65-134.

- Кузьминых С.В., 1997. О находке медного топора в районе поселения Воймежное 1//Древние охотники и рыболовы Подмосковья: По материалам многослойного поселения эпохи камня и бронзы -Воймежное 1/Ред.-сост. А.В. Энговатова. М.: ИА РАН.

- Луньков В.Ю., Энговатова А.В., 2003. Курганный могильник Орлово 1 (абашевская культура в Волго-Окском междуречье)//Абашевская культурно-историческая общность: истоки, развитие, наследие: Мат. междунар. науч. конф. (Чебоксары, 26-30 мая 2003 г.)/Ред. О.В. Кузьмина. Чебоксары: ЧГИГН. С. 193-197.

- Михайлова Л.А., 1986. Абашевские курганы во Владимирской области//АО 1984 г. С. 63.

- Мошенина Н.Н., 1983. Раскопки курганов у д. Сенинские Дворики//АО 1981 г. С. 73, 74.

- Попова Т.Б., 1971. К вопросу о связи племен поздняковской и абашевской культур//История и культура Восточной Европы по археологическим данным/Ред. С.М. Орешников, Т.Б. Попова [и др.]. М.: Советская Россия. С. 61-75.

- Попова Т.Б., 1976. Исследование могильников поздняковской культуры (особенности погребального обряда)//Проблемы археологии Поволжья и Приуралья (неолит и бронзовый век)/Ред. Е.И. Медведев [и др.]. Куйбышев: Изд-во КГПИ. С. 57-58.

- Пряхин А.Д., Халиков А.Х., 1987. Абашевская культура//Эпоха бронзы лесной полосы СССР/Гл. ред. Б.А. Рыбаков. М.: Наука. (Археология СССР.) С. 124-131.

- Розенфельдт Р.Л., 1985. Раскопки в Подмосковье//АО 1983 г. С. 80.

- Розенфельдт Р.Л., 1986. О работах в Московской области//АО 1984 г. С. 69.

- Сальников К.В., 1967. Новые материалы по истории племен эпохи бронзы Башкирии//Тр. IV Уральского археолог. совещания/Ред. Ф.С. Горовой. Пермь: ПГУ (Уч. зап. ПГУ. № 148.) С. 72-92.

- Семенцов А.А., Романова Е.Н., Долуханов П.М., 1969. Радиоуглеродные даты Лаборатории ЛОИА//СА. № 1. С. 251-261.

- Соловьев Б.С., 2000. Бронзовый век Марийского Поволжья/Науч. ред. В.В. Никитин. Йошкар-Ола: МарНИИ. (Тр. Марийской археологической экспедиции. Т. VI.) 264 с.

- Сулержицкий Л.Д., Фоломеев Б.А., 1993. Радиоуглеродные даты археологических памятников бассейна Средней Оки//Древние памятники Окского бассейна/Отв. ред. В.П. Челяпов. Рязань: НПЦ по ОИПИКРО. С. 42-55.

- Уваров А.С., 1871. Меряне и их быт по курганным раскопкам//Тр. I Археологического съезда в Москве в 1869 г./Ред. А.С. Уваров. М.: Синодальная тип. Т. II. С. 633-847.

- Уваров А.С., 1872. Меряне и их быт по курганным раскопкам: исследование гр. А.С. Уварова. М.: Синодальная тип. 215 с.

- Цветкова И.К., 1961. Стоянка Подборица-Щербининская//СА. № 2. С. 172-185.

- Челяпов В.П., 1992. Засеченский курганный могильник/Науч. ред. А.Д. Пряхин. Рязань: НПЦ по ОИПИКРО. 70 с.

- Челяпов В.П., 1998. Памятники абашевской культурно-исторической общности на Средней Оке//Археологические памятники Среднего Поочья: Сб. ст. Вып. 7/Отв. ред. В.П. Челяпов. Рязань: НПЦ по ОИПИКРО. С. 36-44.

- Черных Е.Н., 2005. Радиоуглеродные даты материалов из погребений у с. Першина (Приложение 2)//Каргалы/Сост. и науч. ред. Е.Н. Черных. Т. IV: Некрополи на Каргалах; население Каргалов: палеоантропологические исследования. М.: Языки славянской культуры. С. 215, 216.

- Черных Е.Н., 2007. Каргалы/Сост. и науч. ред. Е.Н. Черных. Т. V: Феномен и парадоксы развития. М.: Языки славянской культуры. 200 с.

- Черных Е.Н., Кузьминых С.В., Орловская Л.Б., 2011. Металлоносные культуры лесной зоны вне системы Циркумпонтийской провинции: проблемы радиоуглеродной хронологии IV-II тыс. до н.э.//Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов: Сб./Отв. редакторы и сост. Е.Н. Черных, В.И. Завьялов. М.: Таус. Вып. 1. С. 24-62.

- Черных Е.Н., Орловская Л.Б., 2009. Базы данных радиоуглеродных датировок и коррективы релятивной хронологии Эпохи Раннего Металла//Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов: Сб./Отв. ред. и сост. Е.Н. Черных. М.: Таус. Вып. 1. С. 26-40.

- Юнгер Х., Карпелан К., 2005. О радиоуглеродных датах Усть-Ветлужского могильника: Прилож. к ст.: Соловьев Б.С. Юринский (Усть-Ветлужский) могильник (итоги раскопок 2001-2004 гг.)//СА. № 4. С. 112.