Аборигенный бобр Castor fiber pohlei как ключевой и флаговый вид на ООПТ Западной Сибири

Автор: Полушкин А.А.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 3 (51), 2023 года.

Бесплатный доступ

Аборигенный западносибирский бобр ( Castor fiber pohlei Serebrennikov 1929) - ключевой вид охраны на территории государственного природного заповедника «Малая Сосьва» и его структурного подразделения - заказника «Верхне-Кондинский». Бобры этого подвида включены в Красную книгу ХМАО-Югры (2013) и Красную книгу РФ (2021). Сохранение их возможно комплексными мерами, включающими строгий режим охраны территории, генетический скрининг и моделирование динамики численности популяции для обеспечения надежности перспектив. Проведена оценка условий обитания и состояния основной популяционной группировки в бассейне реки Конда. Результаты моделирования указывают на то, что популяция уже достигла максимально возможной численности и имеет минимальный прирост (примерно 1% в год). Причины такого состояния краснокнижной популяции - практически полная заселенность пригодных биотопов (качество всех бобровых угодий соответствует III классу бонитета) и отсутствие свободных для дальнейшего заселения территорий.

Castor fiber pohlei, заказник «верхне-кондинский», западносибирский бобр, оопт

Короткий адрес: https://sciup.org/142238698

IDR: 142238698 | УДК: 639.112.3

Текст научной статьи Аборигенный бобр Castor fiber pohlei как ключевой и флаговый вид на ООПТ Западной Сибири

Западносибирский бобр, также известный как североазиатский, или кондо-сосьвинский ( Castor fiber pohlei Serebrennikov), – один из восьми сохранившихся подвидов евразийского бобра ( Castor fiber L.) на континенте Евразии [5; 17; 21]. Бобры этого подвида – эндемики Западной Сибири, включены в Красную книгу Российской Федерации как редкий подвид (3 категория), находящийся в состоянии, близком к угрожаемому . В Красной книге ХМАО относится к 1-й категории, как подвид с ограниченным ареалом, находящийся под угрозой исчезновения, эндемик России [9; 10].

Коренная, автохтонная популяция бобра, сохранившаяся на территории заказника, и дочерняя, восстановленная на территории заповедника в начале 2000-х гг., послужили причиной формирования всей ООПТ. Бобр C.f. pohlei стал своего рода символом, флаговым видом заповедника, и его сохранение является необходимым условием существования ООПТ [22].

Исторический ареал евразийского бобра Castor fiber занимал большую часть современной территории России. В данный момент автохтонная популяция C.f. pohlei на территории ХМАО-Югры занимает небольшую площадь, ограниченную бассейнами рек Конда и Малая Сосьва, в пределах заповедника «Малая Сосьва» и заказника «Верхне-Кондинский» [3; 5; 13].

Бобры играют ключевую роль в водных экосистемах. Бобровые поселения с запрудами, запасом корма и большим количеством сваленных деревьев привлекают множество фитофагов, плотоядных и детритофагов. Способность бобров преобразовывать условия обитания приводит к изменениям экологических характеристик среды. Благодаря всем этим качествам бобров можно считать ключевым видом экосистемы [22].

Государственный природный заказник «Верхне-Кондинский» был организован в 1971 г. На момент формирования его площадь составляла 238,6 тыс. га. Современная площадь заказника изменилась незначительно и равна 241,6 тыс. га. С 1977 г. он является структурным подразделением ФГБУ «Государственного природного заповедника «Малая Сосьва» имени В.В. Раевского» [6]. Главная цель создания заказника – сохранение и воспроизводство нуждающихся в охране диких животных, а также среды их обитания, обогащение охотничьей фауны в смежных угодьях, сохранение особо ценных природных ландшафтов, а также поддержание общего экологического баланса Кондинской низменности. На ООПТ возложена особо важная задача по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных, и в первую очередь – «краснокнижного» западносибирского бобра ( Castor fiber pohlei Serebrennikov).

Генетическая уникальность автохтонной популяции западносибирского бобра позволяет рассматривать подвид как обособленную популяцию [20], а также указывает на приоритет для охранных мероприятий на исследуемой территории.

Актуальность темы исследования состоит в изучении динамики численности западносибирского бобра ( Castor fiber pohlei Serebrennikov), необходимой для определения состояния и надежной охраны автохтонной популяции.

Материалы и методы

Учет бобра на территории заказника, а также определение численности других животных проводили с 1971 г., с момента создания заповедника «Малая Сосьва» силами штатных сотрудников. Для учета бобра использовались стандартные методики при маршрутном обследовании территории заказника, с последующим пересчетом численности статистическим методом Дьякова [8]. Пересчетный коэффициент (ПК), используемый в методике Дьякова, позволяет рассчитать численность бобра по формуле:

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 3(51) VETERINARY AND ZOOTECHNY

N = п • к;

где N – численность животных на обследованном участке; n – количество обнаруженных бобровых поселений; k – пересчетный коэффициент.

Для западносибирских бобров применяется пересчетный коэффициент 3 (среднее количество бобров в семье), установленный в соответствии с «Методическими рекомендациями по учету бобра на больших территориях» и «Инструкцией по статическому учету западносибирских речных бобров в заповеднике «Малая Сосьва» с охранной зоной и в заказнике «Верхне-Кондинский» [4; 11].

Определение координат расположения бобровых поселений проводилось при помощи GPS-навигатора Garmin 64. Описание поселений выполнено при помощи эколого-статистического метода Дьякова и морфо-экологического метода Соловьева [14], с последующим определением бонитета угодий по Бородиной [2].

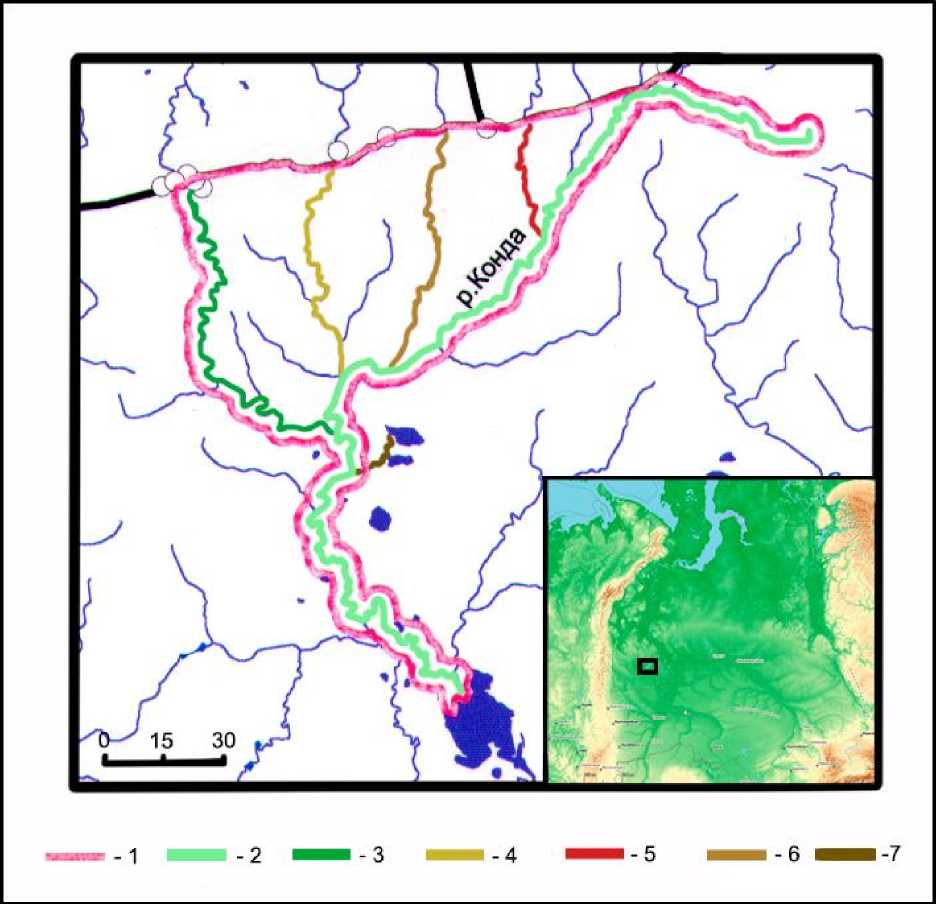

Во время исследования нами был проведен учет по основным рекам заказника, таким как Конда, Ейтья, Ах и другим (рис. 1). Гидрорежим водоемов характеризуется изменчивыми показателями. Реки заказника относятся к равнинному типу, сильно ме-андрируют, имеют смешанное питание с преобладанием снегового, а также во многих местах перегорожены завалами. Следствием неоднородности питания рек являются как высокие паводки в весеннее время, так и сильное падение уровня воды в летний период [3].

В ходе исследования мест обитания бобра на территории заказника были использованы методы дистанционного анализа местности. Для определения участков, обладающих наибольшим количеством кормовых ресурсов, использовался онлайн-сервис EOSDA LandViewer [18]. LandViewer проводит анализ космоснимков различных муль-тиспектральных спутниковых систем, таких как Sentinel, Landsat, CBERS и многих других. В ходе анализа прибрежных зон использовалась система спутников Sentinel-2, позволяющая получать космоснимки с разрешением до 10 м/pix в видимом и инфракрасном частях спектра. В дальнейшем снимки с выделенными участками рек были проанализированы при помощи нормализованного вегетационного индекса (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI). NDVI – это стандартизированный индекс растительности, который позволяет нам генерировать изображение, показывающее относительную биомассу. Поглощение хлорофилла в красной зоне и относительно высокая отражательная способность растительности в ближней инфракрасной области (nearinfrared, NIR) используются для расчета NDVI [16]. Нормализованный разностный индекс вегетации является простым, но эффективным показателем для количественной оценки зеленой растительности. Это мера состояния растительности, основанная на том, как растения отражают свет на определенных длинах волн.

Диапазон значений NDVI составляет от –1 до 1. Отрицательные значения NDVI (значения, приближающиеся к –1) соответствуют воде. Значения, близкие к нулю (от –0,1 до 0,1), обычно соответствуют бесплодным участкам скал, песка или снега. Низкие положительные значения представляют кустарники и пастбища (приблизительно от 0,2 до 0,4), а высокие значения указывают на темнохвойные леса (значения приближаются к 1).

Данные об уровне воды в реках заказника были получены из региональной базы гидрометеорологических данных (R-ArcticNET v4.0) на основе всемирной сети для поддержки панарктических гидрологических исследований и оценки водных ресурсов в арктических регионах [19].

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 3(51)

VETERINARY AND ZOOTECHNY

Рис. 1. Исследованные водоемы на территории заказника «Верхне-Кондинский»:

1 – граница заказника; 2 – основное русло реки Конда; 3 – река Ейтья; 4 – река Эсс;

5 – река Ух; 6 – река Нюрих; 7 – река Ах

Для популяционного моделирования численности западносибирского бобра на территории заказника «Верхне-Кондинский» была использована модель Мальтуса. Данная модель описывает экспоненциальный рост популяции при наличии ресурсов. Известно, что при снижении кормовых ресурсов, свободных мест для заселения и прочих факторах скорость развития популяции снижается. Преобразованная модель Мальтуса оптимальна для определения скорости и возможности повышения численности в рамках экспоненциального роста популяции.

К •x g e ” К - X g + X g en ,

x(t) =

r где x(t) - численность бобра в конкретный год; величина К = - соответствует устоичи- вому стационарному состоянию с максимально возможной в данных условиях численностью популяции; r – скорость роста популяции; b – текущее время, отсчитывается

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 3(51) VETERINARY AND ZOOTECHNY от середины логистической кривой и рассчитывается как b = 1 • е ^~~); N — размер популяции в момент t; M – максимальный размер популяции [1]. За максимальный размер популяции (М) бобра для уравнения была взята максимальная численность животных, определенная во время учета.

Результаты исследования

В ходе многолетнего учета была определена численность бобра в бассейне реки Конда на территории заказника. Численность колебалась в разные года в диапазоне от 180 в 1971 г. до 402 особей в 2013 г. В настоящее время численность западносибирского бобра превышает 300 особей [10].

Популяция западносибирского бобра немногочисленна и распространена на территории заповедника «Малая Сосьва», заказника «Верхне-Кондинский», а также рек, прилегающих к ним. Численность бобра в 2022 г. не превышала 700 особей на всей территории ХМАО-Югры [9; 13]. Лимитирующие факторы, ограничивающие численность автохтонной популяции – сложные климатические условия обитания животных и нестабильный гидрорежим [12].

Первым фактором, ограничивающим численность бобра, является кормовая база. В среднем, бонитет большей части угодий на данной территории находится в пределах III–IV категорий по ключевым критериям Бородиной (1976) [2]. Пригодная территория для формирования бобровых поселений занимает примерно 40% от общей площади угодий. Данные участки представлены смешанными, реже мелколиственными лесами, чередующимися с хвойными. Соотношение лиственных и хвойных лесов в поймах, по результатам дистанционного анализа при помощи LandViwer, а также бонитировки по Бородиной, составляет 4 : 6. Подобное соотношение растительных сообществ приводит к агрегации поселений на определенных участках реки. Несмотря на то, что береза ( Betula spp) относится к бобровым кормам второй категории и менее калорийная порода, в сравнении с ивой ( Salix spp.) или осиной ( Populus tremula ), она является основным кормовым растением [2]. В среднем 60–90% объема всех зимних заготовок корма у бобра состоит из березы. Остальные корма представлены ивой и осиной.

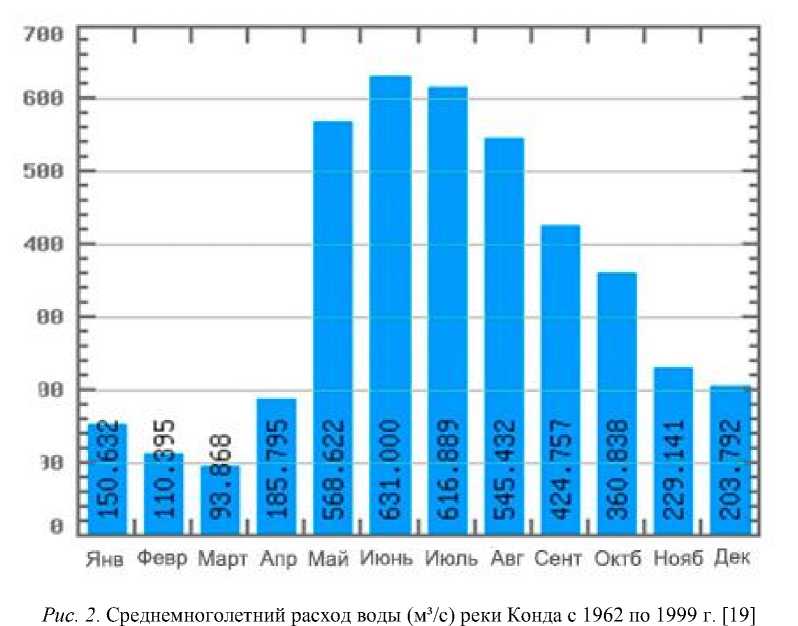

Вторым фактором служит гидрорежим водоемов, пригодных для обитания бобра. Реки, расположенные в Западной Сибири, отличаются высокими паводками в весеннелетний период и сильным снижением уровня воды в осенне-зимний период. Многолетние ряды данных расхода воды в р. Конда (1962–1999 гг.) указывают на большое увеличение объема в весенне-летний период (рис. 2). Паводок в это время превышает среднегодовые значения расхода воды на 84,5%, а разница между максимально высоким уровнем расхода воды и минимальным составляет почти шесть раз.

Весенние паводки негативно влияют на бобров. Во-первых, в весеннее время высокая вода подтопляет и разрушает жилища бобров, такие как норы, хатки и полухатки, и вынуждает животных пережидать паводок во временных убежищах. Нередко при этом бобры подвергаются прессу хищников. Также затопление нор приводит к гибели сеголетков (молодняка текущего года рождения). Во-вторых, затопление прибрежной растительности снижает доступность кормовых ресурсов [7].

Все перечисленные факторы среды обитания приводят к высокой миграционной активности, а также отсутствию длительно живущих на одном участке бобров.

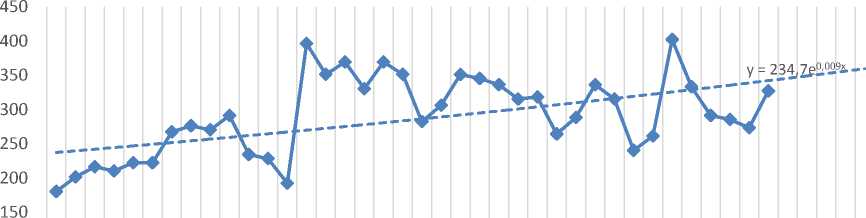

Численность C.f. pohlei на северной границе видового ареала, вблизи которой расположен заповедник, находится в постоянной флуктуации (рис. 3). Во время первого учета бобра на территории заказника «Верхне-Кондинский» в 1971 г. было обнаружено 180 особей. В различные годы численность бобра на территории заказника имела значительные перепады.

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 3(51)

VETERINARY AND ZOOTECHNY

197119731975197719801982198419861988199019951997199920012004200620132019202 1202320252027

Рис. 3 . Численность бобров в заказнике Верхне-Кондинский (по оси абсцисс – численность бобров; по оси ординат – годы учета, пунктир – экспонента тренда)

Наиболее существенные спады численности были зарегистрированы в периоды 1981–1985, 1989–2006 и 2013–2021 гг. Снижение численности было связано с временным истощением кормовых ресурсов на территории заказника, пожарами и другим факторами. В каждый из вышеуказанных периодов снижение численности бобров на территории заказника не превышало 35% от среднего значения за предыдущие 5 лет. Экспоненциальный тренд указывает на постоянный прирост популяции в пределах заповедника, несмотря на периодические снижения численности.

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 3(51)

VETERINARY AND ZOOTECHNY

^HmLnr^Or4^4DOOOLnr*-Cn^H^4DmCn^HmLnr^ |\|\|\|\СОСОСОСОСХ)СЛСЛСЛСЛООО^^ГЧГЧГЧГЧ

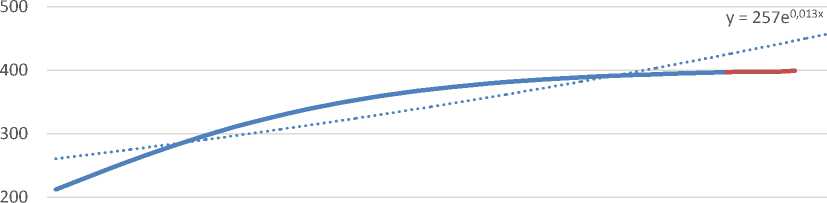

Рис. 4 . Преобразованная модель Мальтуса (по оси абсцисс – численность бобров; по оси ординат – годы учета: пунктир – экспонента тренда)

Модель Мальтуса имеет вид кривой, характерной при изменении скорости прироста популяции (рис. 4). Данная модель в исходном виде отображает рост однородной изолированной популяции, которая будет изменяться по экспоненциальному закону [15]. В реальных условиях экспоненциальный рост, описанный в исходной модели, невозможен.

Преобразование через логистическую прямую позволило исключить все резкие снижения и повышения численности в пределах популяции, сохранив основной тренд. Прогноз, составленный на основе пятилетней динамики в виде экспоненциальной прогрессии, позволяет судить о небольшом повышении численности бобровой популяции в первые годы в заказнике. При этом скорость увеличения численности животных снижается, выводя кривую на «плато». В первые годы после создания заказника средний ежегодный прирост равнялся 5,2%, в последующие годы скорость прироста стабильно уменьшалась. В период с 2020 по 2022 г. скорость прироста не превышала 1%. Расположение в периферийной части ареала накладывает множество ограничений на бобровую популяцию: скудная кормовая база, ограниченное количество пригодных для формирования поселений участков, а также периодические перепады водного потока создают условия для существования популяции, но не позволяют быстро увеличивать численность.

Заключение

Популяция западносибирского бобра, расположенная на территории заказника «Верхне-Кондинский», характеризуется снижением скорости естественного прироста. Высокая плотность популяции западносибирских бобров на ограниченной территории приводит к усилению конкуренции за доступные для формирования новых поселений участки, а также – к миграциям на прилегающие территории по основным водотокам.

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 3(51)

Список литературы Аборигенный бобр Castor fiber pohlei как ключевой и флаговый вид на ООПТ Западной Сибири

- Алешковский И.В Моделирование нелинейной динамики глобальных процессов / ред. И.А. Алешковский, И.В. Ильин, Д.И. Трубецков. М.: Издательство Московского университета, 2010. 409 с.

- Бородина М.И. Временная инструкция по учету численности речного бобра. Москва, 1959. 20 с.

- Васин А.М. Бобры на севере Западной Сибири // Труды Волжско-Камского государственного природного заповедника, Труды Первого Евро-Американского конгресса по бобру. Казань, 2001. С. 51–60.

- 4. Васин А.М. Инструкция по статическому учету западносибирских речных бобров в заповеднике «Малая Сосьва» с охранной зоной и в заказнике «Верхне-Кондинский». Рукопись. ГПЗ «Малая Сосьва», 2018. 3 с.

- Васин А.М., Савельев А.П. Западносибирский речной бобр Castor fiber pohlei Serebre-nnikov, 1929 // Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Животные. Растения. Грибы. Изд. 2-е. Екатеринбург: Баско. С. 61–62.

- «Государственный природный заповедник „Малая Сосьва“ имени В.В.Раевского» // Государственный природный заповедник Малая Сосьва. URL: https://www.m-sosva.ru/ (дата обращения: 17.03.2022).

- Дежкин В.В., Дьяков Ю.В., Сафонов В.Г. Бобр. Москва: Агропромиздат, 1986. 254 с.

- Дьяков Ю.В. Бобры европейской части Советского Союза: морфология, экология, пути и методы хоз. использования. Смол. гос. пед. ин-т им. Карла Маркса. Смоленск: Моск. рабочий. Смол. отд-ние, 1975. 480 с.

- Красная книга Российской Федерации. Животные. Москва: ФГБУ ВНИИ Экология, 2021. 1128 с.

- Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: животные, растения, грибы. Изд. 2-е. Екатеринбург: Издательство Бас-ко, 2013. 460 с.

- Методические указания по учету речного бобра на больших территориях. М., 1986. 20 с.

- Полушкин А.А. Влияние экологических факторов на динамику охраняемой популяции западносибирского бобра (Castor fiber pohlei Serebrennikov) на реке Ейтья (ХМАО-Югра). 2022. Т. 19. № 4. С. 190–198.

- Полушкин А.А. Летопись природы: Изучение динамики численности западносибирской популяции бобра Castor fiber pohlei Serebrennikov (1929) на территории государственного природного заповедника «Малая Сосьва» // Отв. ред. Д.М. Очагов. Симферополь: Бизнес-Информ, 2022.

- Соловьев В.А. Количественный учет бобра методом измерения ширины следов резца на древесных погрызах. 1971. Т. 105. С. 110–125.

- Фрисман Е.Я., Жданова О.Л. Режимы динамики генетической структуры и численности в моделях эволюции локальной лимитированной популяции // Известия вузов. ПНД. 2006. Т. 14. № 1. С. 98–112.

- Huang S. et al. A commentary review on the use of normalized difference vegetation index (NDVI) in the era of popular remote sensing. Journal of Forestry Research. 2021;32(1):1-6.

- Halley D.J., Saveljev A.P., Rosell F. Po-pulation and distribution of beavers Castor fiber and Castor canadensis in Eurasia. Mammal Review. 2021;51(1):1-24.

- Land Viewer. EOS. URL: https://eos.com /landviewer/?lat=62.33415&lng=64.21165&z=11 (дата обращения: 06.07.2023).

- R-ArcticNET V4.0. URL: https://www.r-arcticnet.sr.unh.edu/v4.0/index.html (дата обращения: 06.07.2023).

- Munclinger P. et al. Recovery in the mel-ting pot: complex origins and restored genetic diversity in newly established Eurasian beaver (Rodentia: Cas-toridae) populations. Biological Journal of the Linnean Society. Recovery in the melting pot. 2022;135(4):793-811.

- Serebrennikov M. Review of the Beavers of the Paleorctic Region. Comptes Rendus de l‟Aca-demie des Sciences de l‟USSR (Доклады Академии наук СССР). 1929; 271-276.

- Simberloff D. Flagships, umbrellas, and keystones: Is single-species management passé in the landscape era? Biological Conservation. Flagships, umbrellas, and keystones. 1998;83(3):247-257.