Адаптация и внедрение новых технологий

Автор: Чжао Шицян

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Экономика предприятий, регионов и отраслей

Статья в выпуске: 2 (128), 2021 года.

Бесплатный доступ

На протяжении последних десятилетий мы наблюдаем стремительный прогресс в усовершенствовании технологий и растущее распространение цифровых устройств при производстве товаров и услуг. Такой прогресс происходит в результате развития передовых технологий, таких как искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии и нанотехнологии. Эти технологии уже принесли свои преимущества, что рельефно продемонстрировала в 2020 году разработка вакцин против коронавируса. Но такое быстрое развитие нередко сопровождается серьезными потерями (в виде сокращения рабочих мест ввиду внедрения автоматизации), если общество не успевает адаптироваться к этим изменениям.

Инновации, новые технологии, искусственный интеллект, инновационное развитие, инновационные технологии, глобальные тренды, экономический рост

Короткий адрес: https://sciup.org/148320263

IDR: 148320263

Текст научной статьи Адаптация и внедрение новых технологий

Передовые технологии сегодня открывают колоссальные возможности для развития [1, 2, 3 и др.]. Так, в период пандемии COVID-19 страны использовали искусственный интеллект и большие данные при массовом обследовании пациентов, мониторинге вспышек пандемии, отслеживании случаев заболевания, прогнозировании его развития и оценке рисков заражения. Другими примерами могут стать использование Интернета вещей для мониторинга качества подземных вод в Бангладеш, использование беспилотных летательных аппаратов для доставки медикаментов в отдаленные общины в Руанде и Гане.

Общество сегодня понимает, что передовые технологии могут способствовать решению многих социальных, политических и экологических проблем [4], но все технологии необходимо использовать осторожно, чтобы они помогали, а не мешали развитию, чтобы они не вызывали непредвиденные побочные последствия. В статье показано, как развивающиеся страны могут использовать передовые технологии, уравновешивая инновации и равенство в усилиях по достижению Целей устойчивого развития, декларированных ООН.

ГРНТИ 06.39.41

Чжао Шицян – кандидат экономических наук, преподаватель Университета Байсэ (Китай).

Контактные данные для связи с автором: 533000, Китайская Народная Республика, Байсэ, Район Юцзян, 2-е шоссе

Статья поступила в редакцию 01.03.2021.

Передовые технологии в современном мире

В настоящее время мир подходит к концу «эпохи ИКТ» и вступает в новый этап освоения передовых инновационных технологий новой парадигмы, иногда называемой «четвертая промышленная революция» [5]. Внедрение ИКТ привело к колоссальной концентрации капитала в собственности крупнейших цифровых платформ. В условиях текущих изменений в системе мировой экономики оптимальным решением, позволяющим интегрировать международное разделение труда, является адаптация и внедрение передовых технологий с учетом специфики и специализации хозяйства страны.

Научно-технический прогресс и инвестиции вместе создают новые технико-экономические парадигмы – сращение технологий, продуктов, отраслей, инфраструктуры и институтов, которые характеризуют технологическую революцию. Передовые технологии – это новая группа технологий, использующая преимущества цифровизации, искусственного интеллекта (ИИ), Интернета вещей (ИВ), больших данных, блокчейна, пятого поколения мобильной связи (5G), объемной печати, робототехники, дроны, генную инженерию, нанотехнологии и солнечные фотоэлектрические системы (ФЭС). Взаимодействуя друг с другом, эти технологии создают огромный экономический эффект (см.: https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020overview_ru.pdf ).

Все эти технологии возможно использовать для повышения производительности труда и повышения качества жизни. Их применение как инновационного инструмента управления бизнес-процессами способствуют решению множества стратегических задач и повышению эффективности функционирования предприятий в долгосрочной перспективе. Так, ИИ в сочетании с робототехникой может преобразовать производственные и бизнес-процессы. Объемная печать делает возможным быстрое и дешевое мелкосерийное производство и быстрое итеративное создание прототипов новых изделий. В совокупности эти технологий уже создали рынок объемом 350 млрд долл., который к 2025 году может вырасти до более чем 3,2 трлн долл. [5].

Уже сегодня многие финансовые компании и крупные банки внедряют эти технологии, например, для обработки больших данных и принятия кредитных решений, а также при управлении рисками, предотвращения мошенничества при выполнении финансовых операций, персонализированного банковского обслуживания и автоматизации многих операционных процессов. В обрабатывающей промышленности они используются для диагностического технического обслуживания, контроля качества и совместной работы людей и роботов. Многие из ведущих поставщиков таких технологий находятся в Китае (особенно технологий 5G, дронов и солнечных фотоэлектрических систем) и в Соединенных Штатах (на эти две страны приходится 30-70% мировых патентов).

Проблема состоит еще в том, что многие страны в настоящее время не готовы создавать и внедрять передовые технологии. Компаниям в этом пути необходимо пройти ряд этапов (см. рис. 1).

Поиск новых идей, технологий, решений

I

Апробация технологий в деятельности предприятия на небольшом участке

Применение технологии в масштабах всего предприятия

Оценка окупаемости от применения инновационной технологии

Рис. 1. Этапы внедрения инновационных технологий (составлено автором на основе [6])

Стоит отметить, что внедрение и использование инновационных технологий требует синхронизации со стратегическим и бюджетным планированием на основе формирования эффективной системы управления хозяйственными процессами и с учетом ресурсных возможностей и ограничений, что поспособствует переходу производства на качественно новый уровень. С целью достижения высокой эффективности управления внедрением и реализацией инновационных технологий необходимо про- хождение набора шагов, в т.ч.: раскрытие наиболее рискованных направлений функционирования фирмы для их минимизации; реализация различных новаторских идей; определение финансовой достаточности для модернизации производства; обозначение количественных целей, достижению которых служит инновационный проект; выявление основных этапов реализации технологического проекта, при этом переход к следующему этапу возможен только при полном завершении предыдущего [7, с. 204].

Степень эффективности создания, распространения инноваций и их способность к генерированию прибыли экономических субъектов во многом детерминирована успехом внедрения и реализации инновационных процессов. Неотъемлемой частью производственной деятельности фирмы является качественное управление инновациями. Оптимальное сочетание производственной и инновационной деятельности способствует как непрерывному совершенствованию производственного процесса и выпускаемой продукции, так и воздействию на опережение, обнаружению новых перспектив, диверсификации, что позволяет удовлетворять перспективные потребности общества [8].

Для оценки возможностей стран по справедливому использованию, внедрению и применению этих технологий в докладе ООН «О технологиях и инновациях за 2021 год» (см.: https://unctad.org/ system/files/official-document/tir2020overview_ru.pdf) был составлен «индекс готовности» стран к инновациям, в состав которого включили пять составных элементов: внедрение ИКТ, квалифицированные кадры, НИОКР, применение инноваций в промышленности и доступ к финансам.

Согласно этому индексу, наиболее подготовленной страной мира оказались Соединенные Штаты, за которыми следуют Швейцария, Великобритания, Швеция, Сингапур, Нидерланды и Республика Корея. Российская Федерация в этом списке заняла 27-е место. Наименее подготовленными странами стали государства Африки к югу от Сахары и в целом страны с развивающейся экономикой. Индия продемонстрировала высокие показатели по индексу, отражающему развитие НИОКР, отчасти потому, что эта страна обладает многочисленными кадрами квалифицированных, но относительно малооплачиваемых работников. Кроме того, у Индии есть крупные локальные рынки, привлекающие иностранные инвестиции многонациональных предприятий. Вьетнам и Иордания также показывают высокие результаты, благодаря проводимой в стране эффективной государственной политике.

Инновационное развитие в Российской Федерации

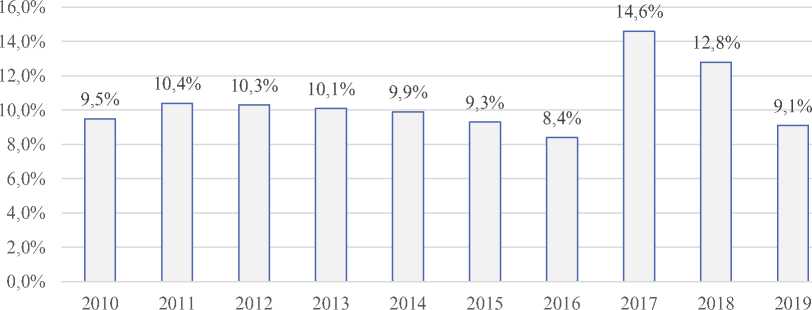

В настоящее время в России уровень инновационной активности организаций относительно невысок и не характеризуется возрастающей динамикой, что отражают данные Росстата, на основе которых автором был составлен график, приведенный на рис. 2.

Рис. 2. Уровень инновационной активности организаций в РФ, в % от общего числа организаций

Наиболее инновационно активными секторами экономики на 2020 год являются: производство компьютеров, электронных и оптических изделий (31,9%); производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (31,6%); производство электрического оборудования (24,5%); производство кокса и нефтепродуктов (23,1%); производство химических веществ и химических продуктов (21,1%). Если сравнивать сферы национальной экономики по показателю интенсивно- сти затрат на технологические инновации, то наибольший объем затрат в сфере услуг (10,6% или 540 937,4 млн руб.), далее следуют промышленное производство (1,7% или 848 045,9 млн руб.), сельское хозяйство (1,0% или 15 806,0 млн руб.) и строительство (0,2% или 196,0 млн руб.) (см.: https://www.hse.ru/data/2019/05/06/1501882833/ii_2019.pdf).

Если говорить об основных факторах, препятствующие инновациям (по оценке организаций промышленного производства, проводимой ВШМ), то можно выделить следующие: недостаток собственных денежных средств – 20,5%; высокая стоимость нововведений – 15,3%; высокий экономический риск – 10,3%; недостаток финансовой поддержки со стороны государства – 10%; низкий инновационный потенциал организаций; недостаток квалифицированного персонала – 5,4%; низкий спрос на новые товары, работы, услуги – 5,2%.

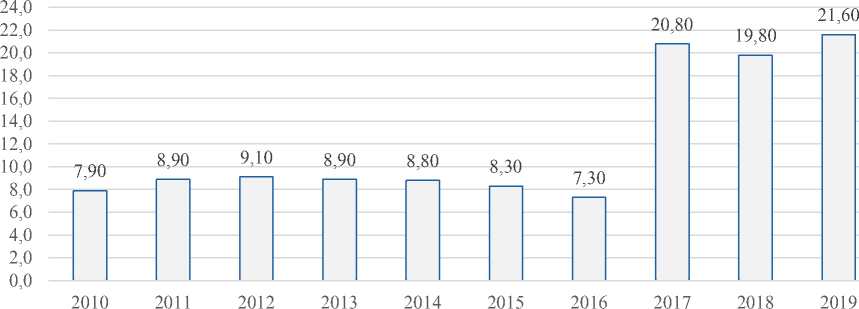

Рисунок 3 отображает удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации. Заметим, что в обоих случаях (и на рис. 2, и на рис. 3) внезапный рост показателей в 2017 году связан, прежде всего, с изменениями критериев расчета рассматриваемых показателей, а не с неким «инновационным шоком». Так, Г. Вукович и А. Крылова указывают, что меры по совершенствованию инновационного климата в России реализуются весьма медленно, при этом каждый этап их согласования характеризуется возникновением межведомственных проблем. Вследствие этого внедрение большинства имитационных инноваций инициируется непосредственно самими компаниями [9, с. 80].

Рис. 3 . Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в РФ, % (см.: https://rosstat.gov.ru/folder/14477# )

В качестве перспектив развития инновационной деятельности в Российской Федерации обозначаются: внедрение в производственную практику показателей, характеризующих инновационную активность компании; модернизация производства, основанная на разработке и внедрении новейших технологий, продуктов, процессов; применение новых методов продвижения и реализации продукции; трансформации в организационной практике и деловой среде [10, с. 16]. Также для России высока роль международного сотрудничества в сфере инновационного устойчивого развития и стимулирования научно-технического прогресса.

Перспективы российско-китайского сотрудничества

При анализе возможных перспектив сотрудничества между странами (в частности – между Россией и Китаем) в сфере научно-технического и инновационного развития, следует принимать во внимание специфику сложившегося в настоящее время глобального разделения труда. Сегодня мы наблюдаем смещение центра тяжести мирохозяйственной активности в сторону так называемой «периферии» под давлением следующих тенденций [6, с. 49; 11]: возрастание глобальных экономических вызовов, с которыми приходится сталкиваться российской экономике, таких как введение международных экономических санкций, что определяет смещение акцентов во взаимодействии со странами Азиатско-Тихоокеанского региона; увеличение доли развивающихся стран в мировой экономике; укрепление сотрудничества между развивающимися экономиками, их объединение в виде новых интеграционных образований (ШОС, БРИКС, ЕАЭС) на фоне ослабления традиционных интеграционных объединений

(ЕС и др.); увеличении доли Китая в структуре российского экспорта; появление на мировом рынке новых международных инфраструктурных мегапроектов.

И Россия, и Китай обладают значительными запасами ресурсов. Ассоциации БРИКС и ШОС укрепляют свои позиции и становятся не только сопоставимы с ассоциациями развитых стран по вкладу в мировой ВВП, но и превосходят их по доле в структуре людских и минеральных ресурсов. Например, население ШОС в три раза больше, чем ЕС и НАФТА, взятых отдельно, а население БРИКС – в два раза больше. Что касается минеральных ресурсов, то достаточно упомянуть источники энергии: по запасам природного газа ШОС и БРИКС опережают НАФТА более чем в три раза, а ЕС – в тридцать раз. БРИКС и ШОС обладают большими запасами угля, особенно по сравнению с ЕС. Таким образом, в отношении ресурсов они являются лидерами.

Анализ показывает, что перспективным направлением научно-технического сотрудничества России и Китая является поиск и реализация широкого спектра оптимальных форм российско-китайского научно-технического сотрудничества на уровне научных организаций, предприятий и научных подразделений предприятий [12, с. 60-61]. Трудно поспорить с тем фактом, что международное экономическое сотрудничество между нашими двумя державами обладает огромными перспективами по многим направлениям и служит укреплению позиций стран в мировой экономике.

Отрицательный эффект при внедрении передовых технологий

Но не всегда так все радужно в инновационном и научно-техническом развитии, как представляется на первый взгляд. Всегда, к сожалению, существует и «обратная сторона медали». Озабоченность в настоящее время вызывает то, что ИИ и робототехника приводят к сокращению рабочих мест. При внедрении инновационных технологий, работники ожидают, что последует увольнение вследствие сокращения рабочих мест. Однако, возможно вместо этого создавать рабочие места другого рода. Но изменения часто происходят настолько быстро, что общество просто не успевает отреагировать на них.

Совсем недавно многие профессии были вне опасности уйти с рынка, так как было сложно представить, чтобы компьютеры смогли выполнять такую работу, однако теперь с внедрением ИИ многие информационные технологии могут обучаться сами [13]. Пройдет еще 20 лет, и уже не покажется фантастикой возможность автоматизировать 30-50% рабочих мест. Остается надеяться, что при исчезновении одних профессий появятся другие, например те, которые требуют сочувствия, этических оценок, изобретательности, реагирования на непредсказуемые изменения или принятия решений на основе неявных сигналов. Эти задачи должны выполняться людьми.

Еще одной проблемой может стать то, что многонациональные предприятия могут использовать передовые технологии для того, чтобы сохранить производство у себя дома или возвратить обратно обрабатывающие производства, которые ранее были вынесены за рубеж. Этот процесс способен замедлить перебазирование традиционных отраслей, таких как швейная и обувная промышленность и производство несложной электроники, из Китая в менее промышленно развитые страны Азии и Африки. Однако возможность возвращения производств зависит от многих факторов, включая владение, масштабы производства и место страны в производственной цепочке. Экономически выгодно развивающимся странам (с растущим населением и растущим средним классом) сохранить производство на своей территории, где благодаря этому существуют перспективы расширения и развития локальных рынков.

Также существуют опасения, что массовое внедрение передовых технологий в развитых странах снизит конкурентоспособность развивающих стран, которые выигрывали за счет низких затрат на оплату труда и обширных территорий, на которых возможно размещение фабрик и заводов. В прошлом могут остаться драйверы роста Мексики, Бразилии и ряда азиатских стран, которые наращивали экономический рост за счет перетока рабочей силы и капитала из относительно низко производительного сельского хозяйства в более производительные отрасли обрабатывающей промышленности и услуг. Сейчас передовые технологии и четвертая промышленная революция могут нарушить привычный ход событий и традиционные процессы развития.

Заключение

Проводимые исследования показывают, что научно-технический прогресс необходим для устойчивого развития, но он же способен привести к диспропорциям между странами и увеличить неравенство или создать его новые проявления в том плане, что существуют явные ограничения бедных стран в доступе к возможностям внедрения и развития инновационных технологий. Выходом из сложившейся ситуации может стать сбалансированное решение этой проблемы как на мировом, так и на национальном уровне. Задача государства состоит в том, чтобы добиться получения как можно больших выгод при одновременном уменьшении вредных последствий и обеспечении всеобщего доступа к технологиям.

Слаборазвитым странам необходимо приложить усилия к тому, чтобы способствовать использованию, внедрению и адаптации передовых технологий, подготавливая людей и бизнес к тому, что их ждет впереди. Эффективное государственное управление в этом вопросе способно определить перспективу, задачи и план формирования рынка инноваций, при инвестировании в человеческий капитал. Чтобы способствовать этому, развивающиеся странам необходимо иметь возможность поддержки от мирового сообщества; тогда совместные усилия смогут укрепить систему международных институтов, охватывающих страны на всех стадиях технологического развития.

Развивающиеся страны, особенно страны с низким доходом, не могут позволить себе упустить эту новую волну технологических изменений. Каждой стране потребуется политика в области НТИ, соответствующая ее стадии развития. Для некоторых это будет означать содействие внедрению передовых технологий при одновременном возобновлении усилий по использованию всех преимуществ существующих технологий для диверсификации их экономики и модернизации традиционных секторов. Другие могут более активно участвовать в разработке и адаптации передовых технологий. Но всем развивающимся странам необходимо подготовить людей и предприятия к периоду стремительных изменений. Успех в XXI веке потребует сбалансированного подхода к созданию прочной промышленной базы и внедрения передовых технологий, способных помочь в реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее глобального видения ориентированных на людей.

Список литературы Адаптация и внедрение новых технологий

- Боркова Е.А. Политика устойчивого развития и управление "зеленым" ростом // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2020. № 1 (121). С. 16-22.

- Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях преодоления кризиса: монография / Андреев А.М., Бабанчикова О. А., Бережной И.В. и др. СПб., 2010.

- Плотников В.А. Инновационная активность российских промышленных предприятий как фактор экономической безопасности // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. 2012. № 13 (132). С. 5-10.

- Модель повышения инновационной открытости крупных компаний. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://asi.ru/upload/upload_docs/about/Standart_all_int.pdf (дата обращения 17.02.2021).

- Вскочить на волну технологий. Инновации со справедливостью. Доклад о технологиях и инновациях за 2021 год. Женева, 2021.

- Кузнецова О.И., Махметова А.Е. Инновационные технологии в управлении бизнес-процессами предприятий // Вестник СГТУ. 2013. № 1. С. 289-292.

- Каракулин А.Ю. Технология управления инновационной деятельностью предприятий // Естественно-гуманитарные исследования. 2020. № 32. С. 200-207.

- Боркова Е.А. Методические аспекты политики стимулирования инноваций для устойчивого развития и зеленого роста // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2020. № 3 (123). С. 65-70.

- Вукович Г.Г., Крылова А.И. Инновационное развитие России // Общество: социология, психология и педагогика. 2012. № 2. С. 79-82.

- Решетило Т.В. Особенности инновационного развития современной России // Вестник Таганрогского института управления и экономики. 2016. № 1. С. 12-16.

- National Development and Reform Commission, 01.01.2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ndrc.gov.cn/fzgggz/jjyx/mtzhgl/201801/t20180131_876398.html (дата обращения 15.02.2021).

- Lavrikova Yu.G., Andreeva E.L., Ratner A.V. Science and technology development in Russia and China: comparative analysis and the prospects of cooperation // Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2018. Vol. 11. № 4. P. 48-62.

- Плотников В.А. Цифровизация как закономерный этап эволюции экономической системы // Экономическое возрождение России. 2020. № 2 (64). С. 104-115.