Адаптация организма к различным режимам физических нагрузок

Автор: Александровская С.В.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Математика, информатика и инженерия

Статья в выпуске: 6 (120), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы миграции данных из SAP в 1С в контексте энергетической отрасли. Актуальность темы обусловлена стремлением российских энергетических компаний к импортозамещению и оптимизации информационных систем управления. Проведен сравнительный анализ существующих методик миграции данных. Выделены ключевые проблемы и риски, а также предложены рекомендации по выбору оптимальной стратегии миграции для предприятий энергетической отрасли.

Методика, иерархия выбора, сравнение критериев, модифицированный метод анализа иерархий, критерий, миграция

Короткий адрес: https://sciup.org/140311157

IDR: 140311157

Текст научной статьи Адаптация организма к различным режимам физических нагрузок

Для энергетической отрасли, характеризующейся высокой сложностью бизнес-процессов и строгими требованиями к управлению данными, задача миграции данных из SAP в 1С представляет собой серьезный вызов. В настоящее время доступен широкий выбор методик миграции, каждая из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Целью данной статьи является критический анализ и сопоставление основных методик миграции данных применительно к специфическим требованиям энергетических предприятий, для обеспечения целостности данных, минимизации времени простоя и соответствия нормативным требованиям.

Единовременная миграция (Big Bang) [1] (Методика 1). Вся миграция выполняется в течение одного запланированного периода простоя. Старая система выключается, данные переносятся в новую систему, и новая система запускается в работу. Преимущества метода включают его простоту реализации, относительно легкую методологию управления проектом и возможность быстрого перехода — пользователи сразу начинают работу на новой системе. Однако у данного метода есть недостатки, такие как, высокий риск - малейшая ошибка может привести к серьезным проблемам и длительному простою. Большой период простоя, что может быть неприемлемо для критически важных систем. Сложно протестировать всю систему целиком перед запуском. Такой метод подходит для небольших систем с небольшими объемами данных и низкими требованиями к времени простоя.

Поэтапная миграция (Phased Migration) [2] (Методика 2). Миграция выполняется поэтапно, по модулям, функциональным областям или отделам. На каждом этапе переносится определенная часть данных и функциональности. Преимущества метода в снижение риска, которые распределяются по этапам, что позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы. Уменьшение периода простоя: каждый этап миграции требует меньшего времени простоя, чем при единовременной миграции. Позволяет протестировать каждый этап миграции перед переходом к следующему. Недостатки данного метода — это сложность управления проектом и координации между этапами, требует разработки механизмов интеграции между старой и новой системой на каждом этапе, вся миграция может занять больше времени, чем при единовременной миграции. Такой метод подходит для крупных систем с большим объемом данных и сложной функциональностью.

Параллельная эксплуатация (Parallel Run) [3] (Методика 3). Обе системы (старая и новая) работают параллельно в течение определенного периода времени. Данные вводятся в обе системы, и результаты сравниваются. После того, как пользователи убедятся в корректности работы новой системы, старая система выключается. Преимущества метода в минимальном риске, который обеспечивает максимальную уверенность в корректности работы новой системы. Не требует простоя системы, так как пользователи продолжают работать в старой системе до переключения. Позволяет сравнивать результаты работы старой и новой системы, что облегчает выявление ошибок. Недостатками данного метода является высокая стоимость, требует поддержания двух систем одновременно, что увеличивает затраты, сложность ввода данных, метод требует двойного ввода данных в обе системы и сложность сравнения данных, требуются разработки механизмов сравнения данных между старой и новой системой. Такой метод подходит для критически важных систем, где недопустим простой и высок риск потери данных.

Потоковая миграция (Trickle Feed) [4] (Методика 4). Данные переносятся постепенно в течение длительного периода времени. Это обычно используется для переноса исторических данных или для постепенного наполнения новой системы. Преимущества метода в минимальном влияние на работу старой системы и гибкость системы, что позволяет переносить данные в удобном темпе. Недостатками данного метода является длительный процесс, что занимает много времени и необходимость интеграции, что требует разработки механизмов интеграции между старой и новой системой. Такой метод подходит для переноса больших объемов исторических данных или для постепенного внедрения новой системы.

Репликация базы данных (Database Replication) [5] (Методика 5). Используется технология репликации базы данных для создания копии данных в новой системе. После репликации данных новая система может быть настроена и протестирована. Преимущества метода в быстром переносе данных и минимальном влияние на работу старой системы. Недостатки данного метода —требует совместимости баз данных старой и новой системы и может не переносить всю бизнес-логику и настройки системы. Такой метод подходит для случаев, когда требуется быстрый перенос данных и базы данных совместимы.

Гибридный подход (Hybrid Approach) [6] (Методика 6). Комбинирует несколько методик миграции для достижения оптимального результата. Например, можно использовать поэтапную миграцию для переноса основных данных и параллельную эксплуатацию для критически важных функций. Преимущества метода в гибкости, он позволяет адаптировать методику миграции под конкретные требования, а также позволяет оптимизировать использование ресурсов и снизить риски. Недостаток данного метода заключается в сложности управления проектом. Такой метод подходит для сложных проектов, где ни одна из стандартных методик не подходит полностью.

Таким образом, после выполненного обзора методик миграции данных следует перейти к их сравнительному анализу.

Для сравнительного анализа методик миграции данных был использован модифицированный метод анализа иерархий [7].

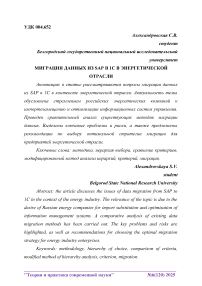

Первым этапом в решении задачи принятия решения является декомпозиция проблемы через определение ее компонент и отношений между ними. Иерархия выбора методики миграции данных, выполненная с использование СППР «Решение» [8] представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Иерархия выбора методики миграции данных

Как видно из рисунка 1, рассмотренные выше методики миграции данных будут оцениваться по следующим критериям:

- целостность данных (Обеспечение сохранности данных без ошибок и искажений. Поддержка механизмов проверки и восстановления данных);

- безопасность данных (Защита данных от потерь, повреждений и несанкционированного доступа. Использование шифрования аутентификации и авторизации);

- масштабируемость и гибкость (Способность обрабатывать большие объемы данных. Адаптация к изменениям структуры данных или требований);

- обратимость и возможность восстановления (Возможность возврата к исходному состоянию при ошибках. Наличие резервных копий и планов восстановления);

минимизация времени простоя и прерываний (Скорость и эффективность выполнения миграции. Возможность проведения миграции с минимальными перерывами в бизнес-процессах).

Следующим этапом является осуществление попарного сравнения отдельных компонент иерархии.

Сравнение критериев представлено на рисунке 2.

,_ , Сравнение критериев

1. 2. 3. 4. 5.

|

1/1 |

1/2 |

3/1 |

5/1 |

2/1 |

0,280 |

|

2/1 |

1/1 |

3/1 |

5/1 |

1/1 |

0,322 |

|

1/3 |

1/3 |

1/1 |

3/1 |

1/3 |

0,105 |

|

1/5 |

1/5 |

1/3 |

1/1 |

1/5 |

0,050 |

|

1/2 |

1/1 |

3/1 |

5/1 |

1/1 |

0,244 |

-

1. Целостность данных

-

2. Безопасность данных

-

3. Соответствие требованиям бизнеса и нормативам

-

4. Простота и автоматизация процессов

-

5. Минимизация времени простоя и прерываний

CD

СЗ: 5,240 ИС: 0,060 ОС: |о,О54 |

* Для сравнения критериев двойной клик на ячейке матрицы сравнения

OK

Cancel

Рисунок 2. Сравнение критериев

Критерий «Безопасность данных» является наиболее значимым.

Отношение согласованности (ОС) равно 5,4%. Считается нормальным, если ОС <10% [9]. Таким образом, матрицу можно считать согласованной.

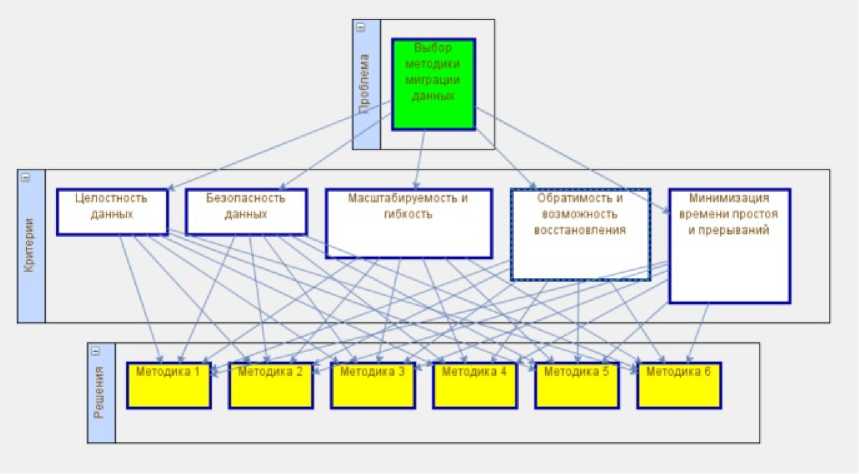

Затем необходимо составить матрицы парных сравнений альтернатив по всем критериям.

Сравнение решений по критерию «Безопасность данных»

представлено на рисунке 3.

Рисунок 3. Сравнение решений по критерию «Целостность данных»

Оптимальными вариантами по критерию целостность данных являются методики «Параллельная эксплуатация» (методика 3) и «Потоковая миграция» (методика 4).

Сравнение решений по критерию «Безопасность данных»

представлено на рисунке 4.

L±J Сравнение решений по критерию “Безопасность данных" X

|

1. |

2 |

3. |

4. |

5- |

6. |

Приоритеты |

|

|

1. Методика 11/1 |

1/6 |

1/3 |

1/4 |

1/4 |

1/5 |

3,041 |

|

|

2. Методика 26/1 |

1/1 |

5/1 |

3/1 |

2/1 |

1/2 |

3,292 |

|

|

3. Методика 33/1 |

1/5 |

1/1 |

1/1 |

1/1 |

1/1 |

3,127 |

|

|

4. Методика 44/1 |

1/3 |

VI |

VI |

1/1 |

1/3 |

0,120 |

|

|

5. Методика 54/1 |

1/2 |

1/1 |

1/1 |

1/1 |

1/3 |

0,129 |

|

|

6. Методика 65/1 |

2/1 |

VI |

VI |

3/1 |

1/1 |

3,292 |

|

|

СЗ: 6,507 ИС: 0,101 ОС: 0,082 |

|||||||

|

* Для сравнения критериев двойной |

|||||||

|

клик на ячейке матрицы сравнения |

|||||||

|

ок" I Cancel |

|||||||

Рисунок 4. Сравнение решений по критерию «Безопасность данных»

Оптимальными вариантами по критерию - являются методики «Поэтапная миграция» (методика 2) и «Гибридный подход» (методика 6).

Сравнение решений по критерию «Масштабируемость и гибкость»

представлено на рисунке 5.

|

1±| Сравнение решений по критерию “Масштабируемость и 1. 2. 3. 4. |

гибкость" 5. |

6- |

> Приоритеты |

< |

||||

|

1. Методика 11/1 |

1/2 |

1/5 |

1/6 |

VI |

1/3 |

3,063 |

||

|

2. Методика 22/1 |

1/1 |

1/4 |

1/4 |

VI |

1/3 |

3,070 |

||

|

3. Методика 35/1 |

4/1 |

1/1 |

VI |

4/1 |

1/2 |

3,276 |

||

|

4. Методика 46/1 |

4/1 |

1/2 |

VI |

3/1 |

1/1 |

3,242 |

||

|

5. Методика 51/2 |

2/1 |

1/4 |

1/3 |

1/1 |

1/5 |

0,067 |

||

|

6. Методика 63/1 |

3/1 |

2/1 |

VI |

5/1 |

3,282 |

|||

|

СЗ: 6,414 ИС: 0,083 ОС: 0,067 * Для сравнения критериев двойной клик на ячейке матрицы сравнения |

рок] |

Cancel |

3 |

|||||

Рисунок 5. Сравнение решений по критерию «Масштабируемость игибкость»

Наилучшим вариантом по критерию масштабируемость и гибкость является «Гибридный подход» (методика 6).

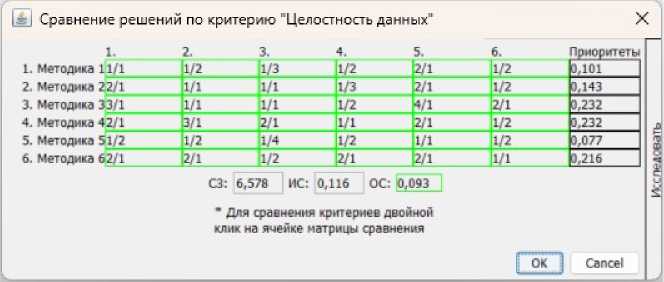

Сравнение решений по критерию «Обратимость и возможность восстановления» представлено на рисунке 6.

Рисунок 6. Сравнение решений по критерию «Обратимость и возможность восстановления»

Наилучшим вариантом по критерию обратимость и возможность восстановления является «Параллельная эксплуатация» (методика 3).

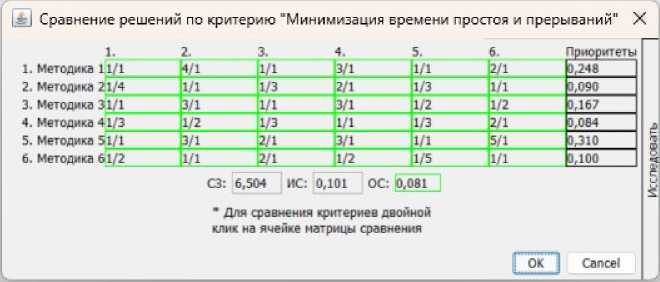

Сравнение решений по критерию «Минимизация времени простоя и прерываний» представлено на рисунке 7.

Рисунок 7. Сравнение решений по критерию «Минимизация времени простоя и прерываний»

Наилучшим вариантом по критерию минимизация времени простоя и прерываний и гибкость является «Репликация базы данных» (методика 5).

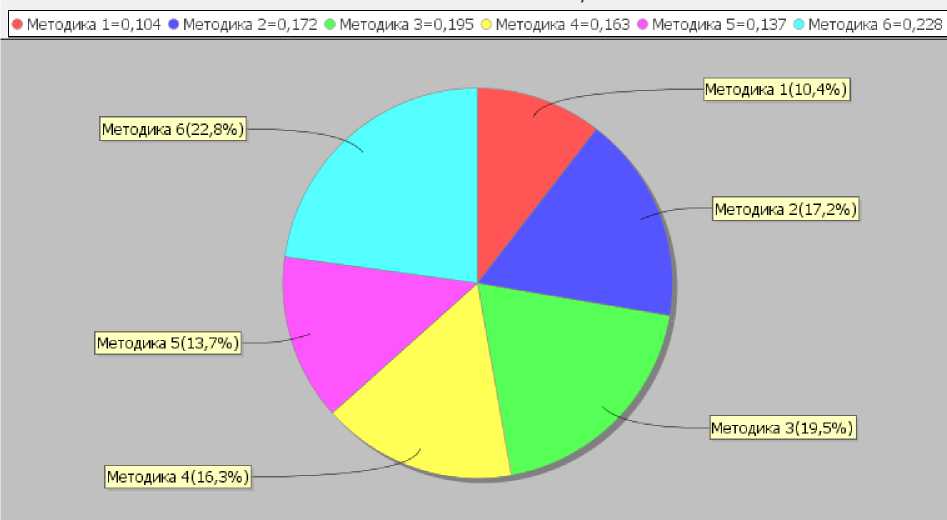

Проведя все сравнения для иерархии, можно перейти к результатам ранжирования методик миграции данных. Приоритетность вариантов решения проблемы представлена на рисунке 8.

Рисунок 8. Приоритетность вариантов решения проблемы

Рейтинг методик миграции данных представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Рейтинг методик профориентации

|

Мест о |

Номер |

Название методики |

Рейтинг |

|

1 |

Методика 6 |

Гибридный подход |

22,8% |

|

2 |

Методика 3 |

Параллельная эксплуатация |

19,5% |

|

3 |

Методика 2 |

Поэтапная миграция |

17,2% |

|

4 |

Методика 4 |

Потоковая миграция |

16,3% |

|

5 |

Методика 5 |

Репликация базы данных |

13,7% |

|

6 |

Методика 1 |

Единовременная миграция |

10,4% |

На основе проведенного анализа с использованием модифицированного метода анализа иерархий, оптимальным решением для миграции данных из SAP в 1С в энергетической отрасли признан

«Гибридный подход». Специфика отрасли, характеризующаяся большими объемами данных, сложной структурой бизнес-процессов и высокими требованиями к надежности, требует гибкого и адаптивного подхода. Гибридная стратегия, сочетающая в себе различные техники миграции, обеспечивает оптимальный баланс между стоимостью, скоростью и рисками, что делает ее наиболее целесообразной для энергетических предприятий.