Адаптация подростков Заполярья к условиям средних широт (Воронежская область)

Автор: Мартынова Алла Александровна, Пряничников Сергей Васильевич, Пожарская Виктория Викторовна, Белишева Наталья Константиновна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Экология и здоровье матери и ребенка

Статья в выпуске: 5-2 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования адаптации детей Заполярья к условиям средних широт. Установлено, что полноценной адаптации детей к условиям средних широт не происходит. Более того, психоэмоциональные характеристики детей демонстрируют снижение самочувствия, настроения и повышения уровня тревожности.

Адаптация, психоэмоциональное состояние, вариабельность сердечного ритма

Короткий адрес: https://sciup.org/148205640

IDR: 148205640 | УДК: 574.24+612

Текст научной статьи Адаптация подростков Заполярья к условиям средних широт (Воронежская область)

На Севере организм человека подвергается дополнительной нагрузке по сравнению со средними широтами за счет экстремально варьирующих природных факторов среды. Такое давление природной среды приводит к снижению адаптационного резерва и проявляется в так называемом «синдроме полярного напряжения» [1]. Наиболее чувствительным к таким изменениям является подростковый организм. В подростковом периоде отмечается некоторое напряжение регуляторных механизмов и уменьшение способности к адаптации [2], поэтому не всегда отдых в средних широтах может положительно сказываться на адаптационных возможностях организма подростков.

Цель исследования: изучение психофизиологических особенностей адаптации организма детей Заполярья к условиям средних широт.

Материалы и методы: Исследование было выполнено на базе оздоровительного комплекса «Эковит» КНЦ РАН с. Александровка-Донская Воронежской области в 2012 г. (с 30 июня по 13 июля) на группе подростков 13-16 лет, включающих 26 детей (9 девочек и 17 мальчиков). Адаптацию детей оценивали с применением прибора «Омега-М», регистрирующего вариабельность кардиоритмов и позволяющего на основе системного анализа получать информацию о текущем состоянии организма и системах регуляции его функций. В качестве индикаторов психофизиологического состояния использовали: уровень адаптации организма ( А ), показатели вегетативной регуляции ( В) , центральной регуляции ( С ) и психоэмоциональное состояние ( D), показатели вариационной пульсометрии: ИВР – индекс вегетативного равновесия , ВПР – вегетативный показатель ритма, ПАПР – показатель адекватности и ИН –

Пряничников Сергей Васильевич, инженер

Пожарская Виктория Викторовна, кандидат биологических наук, старший лаборант

Белишева Наталья Константиновна, доктор биологических наук, руководитель отдела медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике индекс напряжения регуляторных систем (стресс-индекс). Психоэмоциональное состояние тестируемых детей оценивали с применением опросника САН и тесту на тревожность по Спилбергеру-Хани. Психоэмоциональное состояние оценивали в начале и конце смены пребывания на базе отдыха.

Результаты. Сравнение детей внутри группы и оценку вариабельности средних значений показателей психофизиологического состояния за каждую дату за весь период исследования проводили относительно статистической «нормы» для тестируемой выборки, полученной на основе посуточного усреднения показателей и вычисления средних значений за весь период исследований (табл. 1). У 40% детей отмечался пониженный уровень адаптации организма ( А = от 45,5 до 52,3 у.е.) по сравнению со статистической «нормой» по группе (65,53 у.е.). Те же закономерности наблюдались и для индекса вегетативного равновесия ( В= 47,8-63,6 при норме 71,77 у.е.). Снижение значений центральной регуляции ( С ) и психоэмоционального состояния ( D ) по отношению к статистической «нормой» по группе было отмечено у 60% детей. Оценка показателей вариационной пульсо-метрии по ИН показала, что у 60% детей отмечается вегетативное равновесие (51-200 у.е.), у остальных умеренное преобладание СНС (симпатической нервной системы=201-500 у.е.) – 20% и умеренное преобладание ПСНС (парасимпатическое нервной системы=26-50 у.е.) – 20%.

Таблица 1. Статистические характеристики показателей состояния организма тестируемых детей за весь период исследований (n=16)

|

Показатели |

Среднее |

Min. |

Max. |

δ |

|

A |

65,53±2,37 |

50,70 |

81,07 |

9,47 |

|

B |

71,77±2,56 |

57,25 |

91,37 |

10,24 |

|

C |

60,98±1,61 |

50,29 |

71,63 |

6,44 |

|

D |

63,10±1,17 |

53,30 |

69,99 |

4,69 |

|

ИВР |

154,41±14,32 |

81,31 |

318,01 |

57,26 |

|

ВПР |

0,34±0,01 |

0,29 |

0,41 |

0,03 |

|

ПАПР |

45,82±2,54 |

32,82 |

69,52 |

10,15 |

|

ИН |

115,87±15,42 |

54,91 |

303,17 |

61,67 |

Оценка индивидуальных значений адаптационного резерва у детей показала, что индивидуальный уровень адаптации колебался от 45,5% до 87,2%, что свидетельствует о существенной вариабельности адаптационного резерва детей Заполярья. Аналогичная вариабельность видна и в других индивидуальных показателях психофизиологического состояния организма существенно отклоняющихся от средней статистической нормы. Индивидуальные психофизиологические показатели состояния организма детей Заполярья свидетельствуют о том, что полноценной адаптации детей при перемещении с севера на юг за исследуемый период не происходит.

Исследование вариабельности средних значений показателей состояния организма в группе тестируемых детей на каждую дату исследования (табл. 2) показало, что дети Заполярья являются высоко чувствительными индикаторами вариабельности условий окружающей среды. В табл. 2 можно видеть, что среднесуточные значения показателей психофизиологического состояния организма существенно варьируют во времени. В таблице жирным шрифтом отмечены самые низкие и жирным курсивом подчеркнуто – самые высокие среднесуточные значения индекса адаптации. Так, при среднем уровне адаптации 65,53±2,37 (табл. 1), 07.07.2012 индекс адаптации снизился до 50,70±9,17 (табл. 2), значимость различий между этими показателями p=0,06, 12.07.2012 индекс адаптации возрос до значения 79,37±9,84 при уровне значимости p=0,05, и 14.07.2012 – до 81,07±15,91, уровень значимости p=0,07. Эти групповые колебания уровня адаптации свидетельствуют о синхронизации психофизиологического состояния организма детей Заполярья к варьирующими факторами окружающей среды.

Таблица 2. Средние значения показателей состояния организма в группе тестируемых детей на каждую дату исследования

|

Даты |

А |

B |

C |

D |

ИН |

|

30.06.2012 |

68,92±4,2 |

80,84±6,25 |

62,72±1,74 |

63,04±2,67 |

74,63±13,12 |

|

01.07.2012 |

68,43±7,01 |

78,76±8,32 |

58,90±5,78 |

61,69±3,81 |

82,59±18,94 |

|

02.07.2012 |

64,67±8,78 |

75,52±10,93 |

66,11±5,78 |

66,48±5,33 |

93,52±27,66 |

|

03.07.2012 |

60,97±10,53 |

63,38±12,39 |

59,60±7,77 |

63,06±5,67 |

129,44±37,68 |

|

04.07.2012 |

62,08±8,19 |

68,70±9,23 |

64,26±5,61 |

67,99±6,32 |

115,25±27,36 |

|

05.07.2012 |

63,03±6,61 |

72,70±9,48 |

54,30±5,51 |

60,62±5,51 |

98,51±26,12 |

|

06.07.2012 |

64,55±6,63 |

66,00±7,4 |

68,26±6,79 |

64,90±6,09 |

110,84±17,24 |

|

07.07.2012 |

50,70±9,17 |

58,25±11,82 |

50,87±8,81 |

54,59±8,67 |

303,16±165,05 |

|

08.07.2012 |

54,41±7,20 |

57,25±9,15 |

54,65±7,83 |

59,00±6,4 |

150,84±32,93 |

|

09.07.2012 |

53,40±9,68 |

57,90±12,48 |

50,29±8,66 |

53,30±7,75 |

195,42±79,18 |

|

10.07.2012 |

60,70±7,29 |

64,69±9,19 |

63,42±5,2 |

66,04±4,7 |

115,16±23,05 |

|

11.07.2012 |

60,49±6,40 |

69,10±11,01 |

61,15±7,13 |

60,93±6,35 |

123,22±38,95 |

|

12.07.2012 |

79,37±9,84 |

91,36±4,6 |

71,63±1,3 |

69,99±2,72 |

54,91±9,72 |

|

13.07.2012 |

75,88±10,11 |

81,72±9,22 |

61,46±12,1 |

68,52±17,35 |

69,19±22,17 |

А

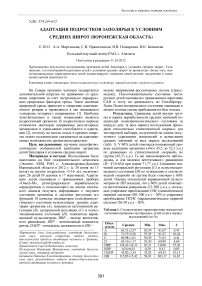

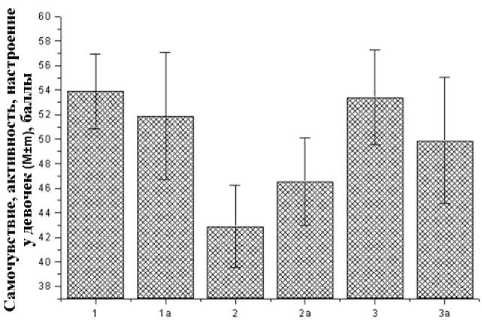

Оценка психоэмоционального состояния по САН показала, что у девочек наблюдается снижение самочувствия и настроения в процессе отдыха, в то время как активность – повышается. В группе мальчиков все показатели по опроснику САН к концу смены понизились. И хотя различие между показателями в начале смены и в конце статистически не достигают уровня значимости р≤0,05, тем не менее они отражают общую тенденцию снижения самочувствия, активности и настроения в конце пребывания на отдыхе.

Б

Рис. 1. Показатели самочувствия (1, 1а), активности (2, 2а), настроения (3, 3а) в группах девочек (А) и мальчиков (Б) в начале смены (1, 2, 3) и в конце пребывания на отдыхе (1а, 2а, 3а)

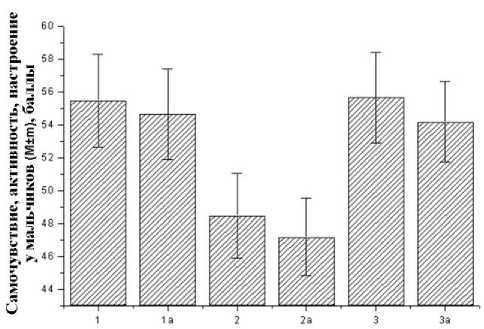

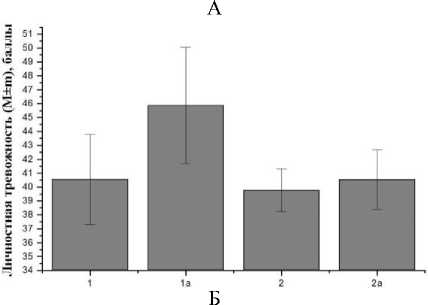

Графическое отображение разницы в показателях психоэмоционального состояния у мальчиков и девочек в соответствии с опросником САН приведены на рис. 1. Оценка личностной и реактивной (ситуационной) тревожности (по Спилбергеру-Хани) у мальчиков и девочек в начале и конце смены показала, что уровень тревожности как в одной, так и в другой группе возрос (рис. 2).

1 1а 2 2а

Рис. 2. Реактивная (А) и личностная (Б) тревожность в группах девочек (1, 1а) и мальчиков (2, 2а) в начале смены (1, 2) и в конце пребывания на отдыхе (1а, 2а)

Выводы: оценка психофизиологического и психоэмоционального состояния детей Заполярья, приехавших с севера на юг, показывает, что полноценной адаптации детей к условиям средних широт не происходит. Более того, психоэмоциональные характеристики детей демонстрируют снижение самочувствия, настроения и повышения уровня личностной и ситуационной тревожности. Можно предположить, что дети Заполярья сенсибилизированы к вариациям условий среды в силу проживания на Севере, где их организм подвергается частым и интенсивным воздействиям со стороны геофизических агентов, характерных для условий высоких широт. Поэтому смена климатогеографического пояса и изменение «дозы» геофизических воздействий при перемещении с Севера на юг, вероятно, воспринимаются организмом детей как дополнительную нагрузку (стресс-фактор), для адаптации к которой требуется более длительное время пребывания в условиях средних широт.

Список литературы Адаптация подростков Заполярья к условиям средних широт (Воронежская область)

- Мартынова, А.A. Зависимость адаптации детей Заполярья к средним широтам от геомагнитных возмущений/А.А. Мартынова, С.В. Пряничников, Т.Б. Новикова, Н.К. Белишева//35rd Annual Seminar Physics of Auroral Phenomena» 28 February-2 March. Apatity. 2012. -Apatity, 2012. P. 71.

- Колосов, О.С. Адаптационные возможности организма детей и взрослых/О.С. Колосов, М.О. Тупицин//Материалы ХV съезда Всесоюзного физиологического общества им. И. П. Павлова. -Л.: Наука, 1987. С. 78.