Адаптационные изменения функций сердца и нервной системы у студентов университета с высоким объемом компьютерных технологий в обучении

Автор: Попова Т.В., Анфалова Н.С.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 2 т.13, 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучали динамику функционального состояния центральной нервной и сердечнососудистой систему студентов 1-5 курсов с большим объемом компьютерных технологий обучения и у студентов с меньшим их объемом. В процессе адаптации к учебным нагрузкам выявляются неоднозначные изменения нейродинамических функций. При снижении одних функций происходит компенсаторное повышение других. Выявление этих закономерностей позволит разработать рекомендации для коррекции как учебных нагрузок, так и психофизического состояния студентов.

Адаптация, компьютерные технологии, утомляемость, артериальное давление, нейродинамика

Короткий адрес: https://sciup.org/147153132

IDR: 147153132 | УДК: 612:766-612.66

Текст научной статьи Адаптационные изменения функций сердца и нервной системы у студентов университета с высоким объемом компьютерных технологий в обучении

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство [2, 3]. Одновременно публикуются результаты исследований о неблагоприятном влиянии работы на компьютере на функции центральной нервной системы, зрение и другие функции организма [1]. Однако в последнее время адаптация к компьютерным нагрузкам зачастую начинается в раннем возрасте, а механизмы этой длительной адаптации остаются неизученными. В литературе имеются отдельные противоречивые сведения по механизмам адаптации к компьютерным нагрузкам [5]. Чтобы понять адаптационные изменения, происходящие в организме, подверженном длительному действию работы на компьютере, необходимо всестороннее исследование психофизиологического состояния лиц разного возраста, пола, степени физической тренированности, в том числе у студентов на разных этапах учебного процесса. Результаты этих исследований необходимы для разработки рекомендаций по педагогическому планированию учебного процесса и психофизической коррекции обучающихся.

Целью исследования явились адаптационные изменения функций сердца и центральной нервной системы у студентов университета 18–23 лет с высоким объемом компьютерных технологий в учебном процессе.

Изучали динамику функционального состояния центральной нервной и сердечно-сосудистой систем у студентов 1–5 курсов специальности «Экономика и управление на предприятии» (ЭУ) с большим объемом компьютерных технологий обучения и у студентов специальности «Социаль- ная работа» (СР) с меньшим объемом. Время ежедневной работы за компьютером отличалось на 15–20 %. Проводили компьютерное тестирование нейродинамических свойств, определение уровня личностной и реактивной тревожности по Спил-бергеру, оценку реакции сердца на локальную нагрузку [4], оценку концентрации и устойчивости внимания. Всего обследовали 92 человека.

Результаты . Данные компьютерного тестирования показали, что самое низкое время ПЗМР, т.е. простой зрительно-моторной реакции наблюдалось у девушек СР с небольшим объемом компьютерных технологий, а самое большое у юношей СР (табл. 1). При сравнении с группой ЭУ с большим объемом компьютерных технологий у юношей СР скорость ПЗМР оказалась меньшей, а у девушек большей, а скорость реакции выбора и реакции различения у всех испытуемых СР была выше (достоверно у юношей, 2-й тест).

Время зрительно-моторной реакции на статическую помеху в группе СР у юношей было больше, а у девушек несколько меньше, чем в группе ЭУ. Время зрительно-моторной реакции на динамическую помеху у всех испытуемых в группе СР было меньше, чем в группе ЭУ. Скорость реакций на перераспределение внимания была выше у юношей СР и на уровне тенденции – у девушек ЭУ.

Основные показатели, которые мы оценивали при анализе результатов теппинг-теста– это утомляемость и подвижность. Показатели утомляемости у всех студентов группы ЭУ были больше, чем в группе СР. Показатели подвижности у испытуемых ЭУ также были выше, чем у СР (достоверно у девушек).

При оценке концентрации и устойчивости внимания можно отметить, что у студентов с небольшим объемом компьютерных технологий в обучении эти показатели выше, чем у студентов с большим объемом компьютерных технологий

(табл. 2). Самые высокие показатели у девушек СР, самые низкие – у юношей ЭУ. Также следует отметить, что на протяжении учебы в ВУЗе эти показатели уменьшаются у всех исследуемых групп.

Результаты самооценки психоэмоционального состояния по тесту САН, проведенного у студентов разных курсов, выявили, что высокие показатели самочувствия, активности и настроения наблюдаются у юношей, а низкие у девушек с большим объемом компьютерных технологий в обучении. Стоит отметить, что у юношей ЭУ все показатели выше, чем у юношей СР (достоверно у студентов младших курсов), у девушек ЭУ наоборот, показатели ниже, чем у девушек СР (достоверно у студентов старших курсов). Сравнивая показатели по курсам обучения, можно выявить тенденцию к их повышению у юношей ЭУ и у девушек СР, и к понижению у девушек ЭУ.

Показатели уровня ситуационной тревожности были выше на старших курсах у студентов обеих специальностей, что можно объяснить высоким уровнем ответственности за результаты учебы у будущих выпускников, особенно у девушек. Уровень личностной тревожности у всех испытуемых был выше среднего, несколько снижаясь на старших курсах. Эти результаты свидетельствуют о напряжении адаптационных процессов на протяжении всего периода обучения в университете.

Характерно, что у студентов специальности СР уровень ситуационной тревожности выше, чем у студентов специальности ЭУ, а личностной тревожности – ниже. Очевидно, при небольшом объеме работы на компьютере испытуемые в меньшей степени адаптированы к ситуациям, связанным с психоэмоциональным напряжением.

В состоянии покоя показатели ЧСС и АД

Таблица 1

Показатели нейротеста у студентов с различным объемом компьютерных технологий в обучении (M±m)

|

Психомоторные реакции |

Небольшой объем занятий |

Большой объем занятий |

||

|

Юноши |

Девушки |

Юноши |

Девушки |

|

|

ПЗМР |

365,0±19,8 |

317,14±23,9* |

322,33±20,5** |

339,0±17,4 |

|

РВ |

333,5±25,8 |

375,18±34,0 |

384,66±27,2** |

398,72±35,3 |

|

РР |

395,0±27,6 |

435,14±39,8 |

415,16±31,9 |

462,72±25,8 |

|

ЗМРСП |

416,5±35,5 |

324,92±29,4* |

406,5±23,2 |

400,18±30,2* |

|

ЗМРДП |

346,0±11,4 |

369,29±20,3 |

382,33±18,9** |

439,31±23,8* |

|

РП |

2009,5±81,9 |

2630,85±94,7* |

2733,5±91,9** |

2556,54±57,6 |

|

Теппинг-тест |

||||

|

1–10 с |

68,65±7,1 |

60,0±5,7 |

68,53±12,3 |

68,12±5,9 |

|

2–10 с |

64,25±6,3 |

59,03±6,9 |

58,75±7,1 |

57,26±5,9 |

|

3–10 с |

63,25±2,1 |

58,59±5,7 |

59,75±8,0 |

58,42±6,9 |

|

4–10 с |

60,7±5,7 |

57,40±5,4 |

59,12±6,6 |

57,38±4,9 |

|

Утомляемость |

7,7±3,5 |

2,48±1,9* |

9,78±5,8 |

11,44±4,2** |

|

Подвижность |

70,5±1,0 |

62,55±3,2* |

71,08±8,1 |

69,67±3,3** |

Примечание. ПЗМР – скорость простой зрительно-моторной реакции, РВ – реакция выбора, РР – реакция различения, ЗМРСП – скорость зрительно-моторной реакции в условиях статической помехи, ЗМРДП – скорость зрительно-моторной реакции в условиях динамической помехи, РП – распределение внимания; *– достоверные различия между юношами и девушками, ** – достоверные различия между группами; 1–4 – 10-секундные отрезки времени.

Таблица 2

Оценка концентрации и устойчивости внимания по методике «Корректурная проба»

|

Курс |

I–II |

IV–V |

||

|

Внимание |

КВ |

УВ |

КВ |

УВ |

|

Юноши СР, n = 15 |

56,25 ± 3,4 |

0,46 ± 0,2 * |

– |

– |

|

Юноши ЭУ, n = 15 |

52,31 ± 4,4 |

0,57 ± 0,3 * |

50,15 ± 4,6 |

0,59 ± 0,3 |

|

Девушки СР, n = 27 |

62,45 ± 5,7 * |

0,35 ± 0,2 |

58,64 ± 5,3 |

0,34 ± 0,1 |

|

Девушки ЭУ, n = 35 |

55,19 ± 4,3 |

0,49 ± 0,2 |

54,39 ± 4,7 |

0,37 ± 0,15 |

Примечание. КВ – концентрация внимания, УВ – устойчивость внимания,*– достоверные различия между юношами и девушками.

Попова Т.В., Анфалова Н.С.

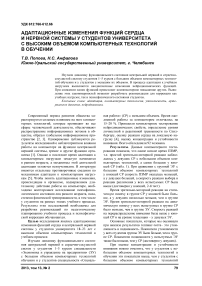

у студентов разных групп различались незначительно, кроме показателя ЧСС у юношей ЭУ, который был значительно ниже, чем у юношей СР (рис. 1).

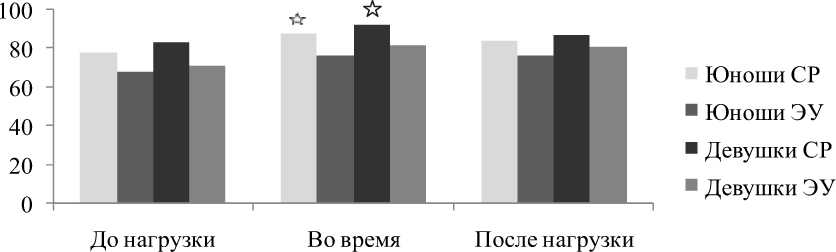

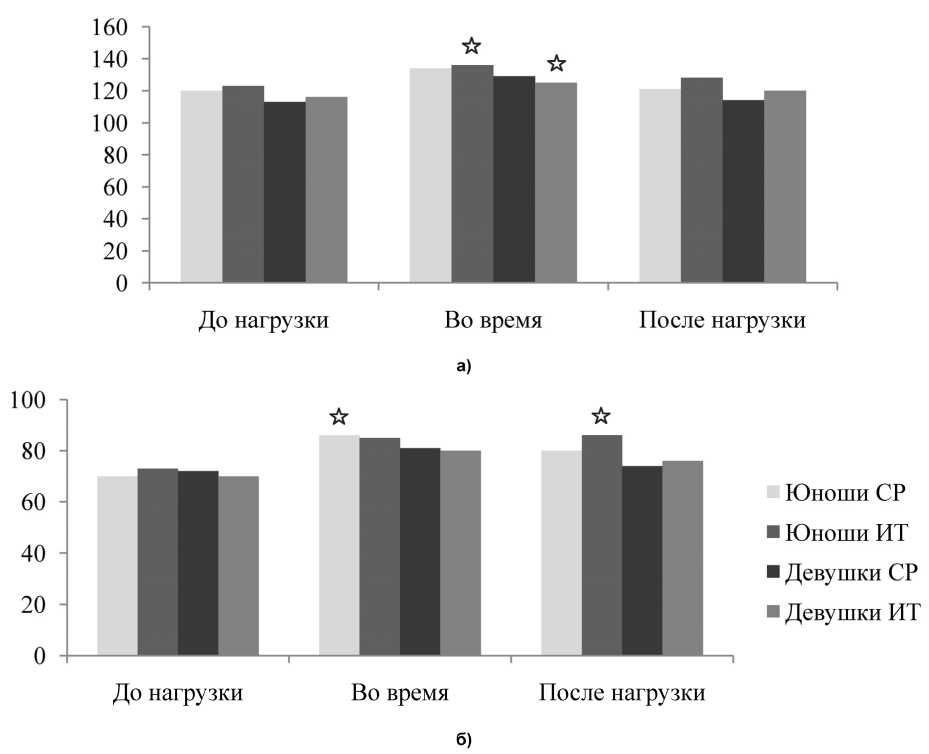

При локальной работе у большинства испытуемых отмечалось достоверное увеличение показателей ЧСС и АД (рис. 2). Однако у студентов ЭУ выявляется тенденция как к меньшим показателям ЧСС и АД в состоянии покоя, так и к степени увеличения этих показателей при нагрузке, чем у студентов СР, что может быть следствием адаптации

Адаптационные изменения функций сердца и нервной системы у студентов университета… сердца к большому объему локальных нагрузок на клавиатуре компьютера.

Таким образом, в процессе адаптации к учебным нагрузкам выявляются неоднозначные изменения нейродинамических функций. При снижении одних функций происходит компенсаторное повышение других. Выявление этих закономерностей позволит разработать рекомендации для коррекции как учебных нагрузок, так и психофизического состояния студентов.

Рис. 1. Показатели ЧСС при локальной работе мышц у студентов разных специальностей:

*– достоверные различия с исходными показателями

Рис. 2. Показатели АДс (а) и АДд (б) при локальной работе мышц у студентов разных специальностей: *– достоверные различия с исходными показателями

Показатели нейродинамики и состояния ССС свидетельствуют о функциональном напряжении и повышенной утомляемости у студентов с большим объемом компьютерных технологий, что является своеобразной ценой адаптации за повышение скоростных свойств центральной нервной системы.

Полученные результаты являются основой для дальнейшего изучения механизмов адаптации студентов к учебным нагрузкам с большим объемом компьютерных методов обучения.

Выводы

-

1. У студентов с большим объемом компьютерных технологий адаптационные изменения функций сердца и нейродинамики отличаются от студентов с меньшим их объемом и имеют свои особенности у девушек и юношей. У девушек все показатели, кроме распределения внимания, а у юношей показатели реакций выбора были ниже, чем у испытуемых с небольшим объемом компьютерных технологий. Реакция сердца на локальную нагрузку при большем объеме компьютерных занятий менее выражена, чем при меньшем объеме.

-

2. У юношей с большим объемом компьютерных технологий показатели самооценки психоэмоционального состояния выше, а у девушек ниже, а показатели утомляемости у всех испытуемых этой группы выше, чем в группе с небольшим объемом компьютерных технологий.

-

3. Адаптационные изменения к учебным нагрузкам с большим объемом компьютерных технологий характеризуются повышением психоэмоционального состояния и скорости отдельных психомоторных реакций, снижением ситуационной тревожности, сочетающихся с повышением утомляемости в центральной нервной системе, что свидетельствует о напряжении адаптации, особенно у девушек.

Список литературы Адаптационные изменения функций сердца и нервной системы у студентов университета с высоким объемом компьютерных технологий в обучении

- Васильева, И.А. Психологические аспекты применения информационных технологий/И.А. Васильева, Е.М. Осипова, Н.Н. Петрова//Вопросы психологии. -2002. -№ 3. -С. 21-26.

- Ксензова, Г.Ю. Перспективные школьные технологии: учеб.-метод. пособие/Г.Ю. Ксензова. -М.: Пед. о-во России, 2000. -126 с.

- Машбиц, Е.И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы/Е.И. Машбиц. -М.: Медицина, 1986. -351 с.

- Попова, Т.В. Адаптационные реакции сердца на локальную работу у дошкольников/Т.В. Попова, Н.Б. Пястолова//Физиология человека. -1996. -Т. 22, № 5. -С. 118-121.

- Розенблюм, Ю.З. Компьютер и орган зрения/Ю.З. Розенблюм, Т.А. Корнюшина, А.А. Фейгин. -М.: Наука, 2006. -145 с.