Адаптивная способность различных сортов салата (Lactuca saliva L.) и шпината (Spinacia oleracea L.) к накоплению кадмия и свинца

Автор: Горбунов А.В., Ивлиев А.И., Ляпунов С.М., Окина О.И., Добруцкая Е.Г., Кривенков Л.В., Ушакова О.В., Ушаков В.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Селекция на продуктивность, качество, целевое использование

Статья в выпуске: 3 т.42, 2007 года.

Бесплатный доступ

В полевом опыте оценивали интенсивность накопления Cd и РЬ и степень устойчивости к ним различных сортов листовых овощных культур (салат и шпинат) при разном содержании этих металлов в почве. Выявляли сортообразцы салата и шпината с высокой адаптивной способностью к накоплению тяжелых металлов. Определяли критическое содержание Cd и РЬ в почве, при котором защитные механизмы растений перестают работать.

Салат, шпинат, кадмий, свинец, адаптивность

Короткий адрес: https://sciup.org/142133180

IDR: 142133180 | УДК: 635.41+635.52]:631.524.85

Текст краткого сообщения Адаптивная способность различных сортов салата (Lactuca saliva L.) и шпината (Spinacia oleracea L.) к накоплению кадмия и свинца

В современных условиях остается все меньше территорий, которые можно назвать экологически чистыми. Зачастую сельскохозяйственная продукция, выращенная на этих территориях, характеризуется высоким содержанием вредных для организма веществ, к наиболее опасным из которых относятся тяжелые и токсичные металлы (1-3). Оказавшись в агрофитоценозе, они вызывают загрязнение продуктивных органов растений и с пищей попадают в организм человека.

Защита сельскохозяйственных растений от поступления тяжелых и токсичных металлов может осуществляться различными способами: глубокое запахивание верхнего загрязненного слоя почвы, интенсивное промывание почвы, внесение адсорбирующих и комплексообразующих соединений, удаление верхнего слоя почвы с последующим захоронением в специальных могильниках. Однако они являются трудоемкими и весьма дорогостоящими, кроме того, как правило, при этом происходит глубокое вмешательство в естественные и устоявшиеся сельскохозяйственные экосистемы.

Одним из наиболее перспективных способов защиты является использование адаптивного потенциала растений по устойчивости к эдафическим факторам внешней среды. Высшие растения благодаря своим морфологическим и физиологическим свойствам способны до определенной степени нейтрализовать неблагоприятные воздействия различных стрессоров. Изучение закономерностей, составляющих основу устойчивости к факторам окружающей среды, позволит диагностировать эти свойства и изменять их в необходимом для человека направлении.

По характеру накопления металлов растения можно условно разделить на три группы: накопители, аккумулирующие металлы в надземной части (как при низком, так и при высоком содержании их в почве); исключители, характеризующиеся постоянно низким содержанием металлов, количество которых до определенного значения практически не зависит от их содержания в почве; индикаторы, у которых содержание металла в тканях прямо пропорционально его количеству в почве (4, 5). Критерием классификационной принадлежности растения может служить коэффициент поглощения металла — Кп (у некоторых авторов коэффициент биологического поглощения — КБП) (6-8), отражающий соотношение между содержанием металла в растении (C i раст.) и почве (С i почва): Кп i = C i раст/С i почва. Он может быть рассчитан как по валовому содержанию металла в почве, так и по количеству его подвижных форм.

У растений, классифицирующихся как накопители, Кп должен быть выше 1, у исключителей — существенно ниже 1, у индикаторов — равен или близок к 1 (4, 5). Конечно, это справедливо при достаточно умеренном содержании металла в почве; при критических значениях, когда защитные механизмы растения перестают работать, величина Кп должна резко возрастать. Для каждого металла, соединения металла, а также типа почвы показатель различается.

В перспективе на основе использования адаптивной способности растений возможно создание сортов сельскохозяйственных культур нового типа: с низкой интенсивностью накопления тяжелых и токсичных металлов, что в какой-то степени позволит решить проблему получения экологически чистых продуктов питания; накапливающих максимальное количество тяжелых и токсичных металлов и пригодных для очистки загрязненных территорий (экологическая селекция); с заранее заданным содержанием тех или иных микроэлементов для использования в фармацевтической промышленности. Для развития этого направления требуется дифференцированное изучение изменения устойчивости растений к загрязнению тяжелыми и токсичными металлами на уровне семейства, рода, вида и сорта. Генетическая детерминация накопления и устойчивости культурных растений к тяжелым и токсичным металлам в пределах семейства, рода и вида известна достаточно давно (9-11), но сведения о различиях по чувствительности к избытку микроэлементов на уровне сорта появились только в последнее время (12-14).

Цель настоящей работы состояла в оценке интенсивности накопления Сd и Pb и степени устойчивости к ним у разных сортов листовых овощных культур (салат и шпинат) в условиях искусственно дозированного загрязнения почвы. В связи с этим нами были поставлены следующие задачи: разработка и прове- дение лабораторно-полевого опыта по выращиванию растений при контролируемой степени загрязнения почвы Сd и Pb; выявление сортовой изменчивости по накоплению этих металлов и устойчивости к ним; выделение сортообразцов, способных накапливать минимальное и максимальное количество Cd и Pb в товарной части урожая.

Методика . Разработку, проведение опыта и анализ полученных данных осуществляли совместно специалисты Геологического института РАН (ГИН РАН) и Всероссийского НИИ селекции и семеноводства овощных культур (ВНИИССОК). Растения выращивали в открытом грунте на дерново-подзолистой суглинистой почве полигона ВНИИССОК (Одинцовский р-н, Московская обл.) на изолированном участке. Опыты мелкоделяночные, повторность 4-кратная. Содержание гумуса и фосфора в почве составляло соответственно 2,5-3,2 % и 10-25 мг/100 г; pH 5,1-6,0. Погодные условия в годы проведения эксперимента в целом были благоприятными для роста и развития возделываемых культур.

Известно, что интенсивность накопления тяжелых металлов зависит от нескольких факторов: генетических особенностей сорта, доступности для растения соединения металла (наличие подвижных форм в почве), дозы поступления и времени воздействия. Объектом исследования служили шесть сортов салата (Азарт, Алекс, Изумрудный, Московский парниковый, Подмосковье, Новогодний) и девять сортообразцов шпината (Old Dominion, Mona Liza, Garant, Prickly Large, Юань Ли Боцай, Нафис, Buterflay, Жирнолистный, Стоик) (селекция ВНИИССОК из коллекции ВИР). Посев проводили весной в технологические для этих культур сроки. В почву вносили разные дозы растворимых соединений Cd и Pb — Cd(NO3)2 и Pb(NO3)2. Всего использовали по 5 (в отдельных вариантах 9) градаций содержания металлов в почве для каждой культуры.

За летние сезоны 2003-2004 годов было проведено четыре полевых опыта и отобрано около 700 образцов растений и почвы. Отбор, хранение и подготовку образцов к анализу осуществляли в соответствии с нормативами РФ (15). Содержание Cd и Pb определяли атомно-абсорбционным методом по стандартной методике в лаборатории ГИН РАН (16).

Результаты . Валовое содержание Cd и Pb в почве при проведении эксперимента варьировало соответственно от 0,4 до 810 и от 97 до 11000 мг/кг, доля подвижных форм составляла соответственно 22-42 (в среднем 31,2) и 3,3-12 (в среднем 7,5) % от валового количества (табл. 1).

1. Содержание Cd и Pb в почве в разных опытах (мг/кг)

|

Опыт |

Содержание Cd |

Содержание Pb |

||

|

валовое |

1 подвижных форм |

валовое |

1 подвижных форм |

|

|

I |

0,4 |

0,13 |

97 |

8 |

|

II |

20 |

6 |

390 |

38 |

|

III |

90 |

30 |

2200 |

196 |

|

IV |

330 |

100 |

8500 |

500 |

|

V |

810 |

280 |

11000 |

680 |

|

Среднее (п.ф./в.с. ⋅ 100 %) |

31,2 % |

7,5 % |

||

П р и м е ч а н и е. П.ф. и в.с. — соответственно содержание подвижных форм и валовое содержание элемента в почве.

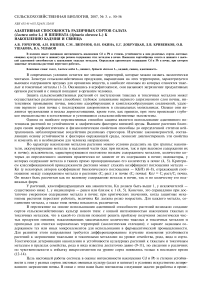

В таблице 2 приведены данные по содержанию Cd и Pb в зеленой массе растений салата и шпината, на основании которых получены графики накопления этих металлов различными сортообразцами при разном содержании металлов в почве (рис. 1). Разница в накоплении Cd растениями салата и шпината при его содержании в почве до 20 мг/кг (10 ПДК) оказалась несущественной. При дальнейшем повышении содержания этого металла различия становились значимыми (1,5-2,5 раза при 50-100 мг/кг Cd в почве и 3,36,5 раза при максимальном содержании). Следует отметить, что у интенсивно поглощающих этот металл сортообразцов салата и шпината при содержании Cd в почве около 300 мг/кг происходил резкий скачок накопления. Видимо, это пороговая доза, при которой у растения перестают работать защитные механизмы и накопление металла многократно возрастает (вплоть до гибели

2. Содержание Cd и Pb (мг/кг сырой массы) в зеленой массе различных сортообразцов салата и шпината при разном содержании этих металлов в почве

|

Сортообразец |

Содержание в почве, мк/кг |

|||||||||

|

Cd |

Pb |

|||||||||

|

0,4 |

20 |

90 |

330 |

810 |

97 |

1 390 |

2200 |

8500 |

1 11000 |

|

|

Азарт |

0,05 |

0,08 |

0,11 |

С а 0,42 |

л а т 0,72 |

0,05 |

0,08 |

0,17 |

0,50 |

1,1 |

|

Алекс |

0,08 |

0,14 |

0,32 |

0,60 |

1,50 |

0,21 |

0,24 |

0,49 |

1,00 |

2,9 |

|

Изумрудный |

0,04 |

0,10 |

0,16 |

0,27 |

0,29 |

0,05 |

0,05 |

0,21 |

0,59 |

3,9 |

|

Московский парниковый |

0,08 |

0,20 |

0,26 |

0,28 |

0,81 |

0,08 |

0,15 |

0,20 |

0,38 |

2,2 |

|

Подмосковье |

0,11 |

0,18 |

0,37 |

0,64 |

3,00 |

0,09 |

0,17 |

0,37 |

0,56 |

6,1 |

|

Новогодний |

0,10 |

0,17 |

0,16 |

0,23 |

2,00 |

0,10 |

0,20 |

0,13 |

0,72 |

3,1 |

|

Old Dominion |

0,09 |

0,18 |

0,43 |

Ш п 0,48 |

и н а т 0,83 |

0,05 |

0,23 |

0,43 |

0,48 |

1,4 |

|

Mona Liza |

0,09 |

0,23 |

0,21 |

0,51 |

0,60 |

0,07 |

0,13 |

0,21 |

0,23 |

0,6 |

|

Garant |

0,12 |

0,14 |

0,67 |

1,01 |

1,60 |

0,08 |

0,27 |

0,67 |

1,01 |

1,6 |

|

Pricky Large |

0,08 |

0,22 |

0,35 |

0,54 |

0,90 |

0,06 |

0,23 |

0,35 |

0,54 |

1,4 |

|

Юань ли Боцай |

0,16 |

0,25 |

0,65 |

0,75 |

1,20 |

0,06 |

0,25 |

0,47 |

1,10 |

2,3 |

|

Нафис |

0,09 |

0,14 |

0,32 |

0,45 |

1,10 |

0,08 |

0,12 |

0,54 |

1,20 |

2,4 |

|

Buterflay |

0,08 |

0,23 |

0,44 |

0,40 |

0,67 |

0,06 |

0,23 |

0,41 |

0,85 |

1,9 |

|

Жирнолистный |

0,13 |

0,19 |

0,27 |

0,26 |

0,55 |

0,05 |

0,24 |

0,27 |

0,44 |

1,1 |

|

Стоик |

0,08 |

0,35 |

0,41 |

0,42 |

0,89 |

0,05 |

0,24 |

0,32 |

0,90 |

2,3 |

Рис. 1. Накопление Cd (а) и Pb (б) листьями салата (А) и шпината (Б) разных сортообразцов в зависимости от содержания этих металлов в почве: 1, 2, 3, 4, 5 и 6 — соответственно сорта салата Подмосковье, Новогодний, Алекс, Московский парниковый, Азарт и Изумрудный; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 — соответственно сортообразцы шпината Garant, Юань Ли Боцай, Нафис, Стоик, Prickly Large, Old Dominion, Buterflay, Mona Liza и Жирнолистный.

растения). Для сортов, накапливающих незначительное количество Cd, кривые были более пологими, а различия по накоплению при низком и высоком содержании Cd в почве существенно меньше.

При содержании Pb в почве до 1000 мг/кг (33 ПДК) не выявлено существенных различий по накоплению этого элемента растениями салата и шпината различных сортообразцов, при 2000 мг/г и выше различия были более существенными; скачок в накоплении происходил при 8000 мг/кг, причем у сортов как с высокой, так и с низкой интенсивностью накопления Pb.

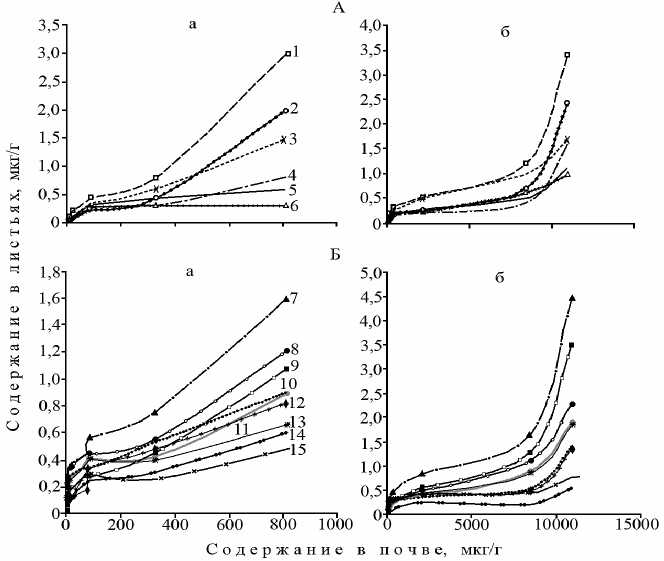

На рисунке 2 приведены кривые изменения Кп Cd и Pb листьями салата и шпината (в пересчете на общее количество внесенных в почву металлов и на содержание подвижных форм). Вторая кривая расположена выше первой (разница в значениях почти на порядок). При низком содержании Cd в почве значения Кп подвижных форм этого элемента были существенно выше 1, что свидетельствует о более интенсивном поглощении растениями металла. Значения Кп в расчете на валовое содержание металла в почве для Cd и в особенности для Pb намного меньше 1 и представлены параллельными кривыми, монотонно понижающимися до критических величин, что позволяет отнести растения салата и шпината к категории исключителей. Критическим значением содержания Cd в почве для растений салата и шпината в этих условиях является валовое содержание металла около 300 мг/кг (для Pb — около 8000 мг/кг). Представленные графики достаточно наглядно показывают различия по накоплению Cd и Pb разными сортами салата и шпината, однако при комплексной оценке сортоб-разцов необходимо также учитывать изменение

Рис. 2. Динамика коэффициента поглощения (Кп) Cd (а) и Pb (б) листьями салата (А) и шпината (Б) разных сортообразцов в зависимости от содержания тяжелых металлов в почве: 1 и 2 — Кп в расчете соответственно на валовое содержание и количество подвижных форм металла в почве.

биохимического состава и хозяйственно ценных признаков в фазу технической спелости (содержание нитратов, витамина С, калия, хлорофилла, сухого вещества, масса растения, число листьев, диаметр и высота розетки и т.д.). Анализ сортообразцов отдельно по каждому из этих параметров представляется слишком трудоемким, поэтому необходим некий суммарный коэффициент накопления положительных и отрицательных признаков. Предложенный нами коэффициент представляет собой сумму коэффициентов концентрации (Кс) i -го признака (16). Кс нежелательных признаков (накопление Cd, Pb, нитратов и т.д.) суммируются со знаком «–», остальные коэффициенты — со знаком «+». Суммарный коэффициент накопления рассчитывается по следующей формуле:

К∑Н = ∑Ксi = (–CPb/CPb контр.) + (–ССd/CCd контр.) + + (–Снитр./Снитр. контр.) + Ссух.в/Ссух.в. контр. + Свит.С/Свит.С контр. + + Схлороф/Схлороф. контр. + и т.д., где К∑Н — суммарный коэффициент накопления ценных положительных и отрицательных признаков; Ксi — коэффициент концентрации i-го признака (отношение величины показателей в опыте и контроле); СPb, CCd, Cнитр., Ссух.в., Свит.С, Схлороф. и т.д. — содержание Pb, Cd, нитратов, сухого вещества, витамина С, хлорофилла и т.д. в растении в опыте; СPb контр., ССd контр., Снитр. контр., Ссух.в. контр., Свит.С контр., Схлороф. контр. и т.д. — содержание Pb, Cd, нитратов, сухого вещества, витамина С, хлорофилла и т.д. в растении в контроле. Рассчитывая К∑Н для каждого проведенного опыта, можно получить динамику накопления суммы положительных и отрицательных признаков сор-тообразца, причем чем ниже значение К∑Н, тем выше подверженность сортообразца воздействию тяжелых металлов, чем это значение больше, тем выше его устойчивость.

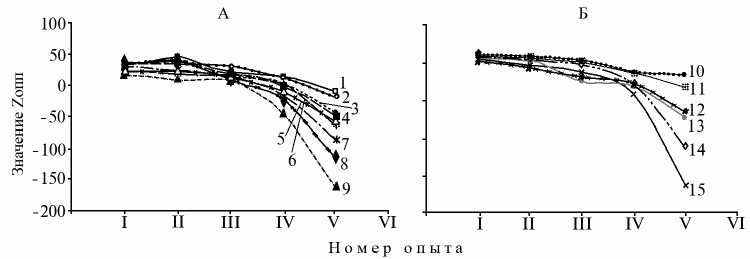

На рисунке 3 представлено изменение К ∑ Н у растений салата и шпината в пяти опытах. По сумме показателей наиболее устойчивыми к воздействию Cd и Pb оказались сорта салата Азарт, Изумрудный и Московский парниковый, шпината — Mona Lisa и Жирнолистный, наименее устойчивыми — сорта салата Подмосковье и Новогодний, сортообразцы шпината Garant, Юань Ли Боцай и Нафис.

Рис. 3. Суммарный коэффициент накопления положительных и отрицательных признаков у растений шпината (А) и салата (Б) различных сортообразцов в зависимости от содержания Cd и Pb в почве: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 — соответственно сортообразцы шпината Mona Liza, Old Dominion, Жирнолистный, Prickly Large, Стоик, Buterflay, Юань Ли Боцай, Нафис и Garant; 10, 11, 12, 13, 14 и 15 — соответственно сорта салата Изумрудный, Московский парниковый, Азарт, Алекс, Новогодний и Подмосковье. I, II, III, IV и V — номер опыта (описание см. в табл. 1). Zonn — суммарный коэффициент накопления положительных и отрицательных признаков (К ∑ Н).

Итак, мы выявили содержание Cd и Pb в конкретном типе почвы (дерново-подзолистая суглинистая), при котором адаптационные способности у различных сортов салата и шпината максимально выражены, а также дозы этих металлов, при которых защитные механизмы растений перестают работать и возможна массовая гибель последних. Экспериментально доказано наличие естественного полиморфизма металлоустойчивости у различных сортов салата и шпината. Выделены наиболее и наименее адаптированные к воздействию Cd и Pb сорта, которые можно использовать в дальнейшем в селекционной работе. Показана высокая эффективность применения искусственно созданного загрязнения среды для отбора металлоустойчивых сортов, а также обоснованность использования суммарного коэффициента накопления (К ∑ Н) для оценки генетической детерминации реакции образцов на воздействие тяжелых металлов. Подход достаточно универсален и может применяться для разработки принципов экологической селекции.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Е р ш о в Ю.А., П л е т н е в а Т.В. Механизмы токсического действия неорганических соединений. М., 1989.

-

2. М о с к а л е в Ю.И. Минеральный обмен. М., 1985.

-

3. К у д р и н А.В., С к а л ь н ы й А.В., Ж а в о р о н к о в А.А. и др. Иммунофармакология микроэлементов. М., 2003.

-

4. B a k e r A.J.M. Ecophysiological aspects of zinc tolarance in Silene maritima . New Physiologist, 1978, 80: 635-642.

-

5. М е л ь н и ч у к Ю.П. Влияние ионов кадмия на клеточное деление и рост растений. Киев, 1990.

-

6. П е р е л ь м а н А.И. Геохимия. М., 1979.

-

7. К и с т А.А. Феноменология биогеохимии и бионеорганической химии. Ташкент, 1987.

-

8. С а е т Ю.Е., Р е в и ч Б.А., Я н и н Е.П. Геохимия окружающей среды. М., 1990.

-

9. К о с и ц и н А.В., А л е к с е е в а - П о п о в а Н.В. Действие тяжелых металлов на растения и механизмы металлоустой-

чивости. В сб.: Растения в экстремальных условиях минерального питания. Л., 1983: 5-22.

-

10. Т и х о м и р о в Ф.А., К у з н е ц о в а Н.Н., М а г и н а Л.Г. Действие никеля на растения на дерново-подзолистой почве. Агрохимия, 1987, 8: 74-80.

-

11. К а б а т а - П е н д и а с А., П е н д и а с Х. Микроэлементы в почвах и растениях. М., 1989: 191-201.

-

12. К а л а ш н и к о в а З.В. Накопление кобальта и кадмия в урожае некоторых сельскохозяйственных культур при облучении растений на почвах, загрязненных тяжелыми металлами. Агрохимия, 1991, 9: 77-82.

-

13. К о н с т а н т и н о в а Е.М., Я г о д и н Б.А., В о л о б у е в а В.Ф. Содержание кадмия и нитратов в растении салата в зависимости от ярусности и генотипа. Изв. ТСХА, 1992: 179-185.

-

14. П и в о в а р о в В.Ф., Д о б р у ц к а я Е.Г., К р и в е н к о в Л.В. и др. Использование искусственного загрязнения среды для повышения эффективности отбора образцов при селекции салата на устойчивость к тяжелым металлам. Вест. РАСХН, 2005, 4: 46-48.

-

15. Сборник методик по определению тяжелых металлов в почвах, тепличных грунтах и продукции растениеводства. М., 1998: 27-82.

-

16. Методы определения токсичных элементов. В сб.: Государственные стандарты. Сырье и продукты пищевые. М., 2002: 50-70.