Адаптивные алгоритмы аварийной защиты жидкостных ракетных двигателей

Автор: Яблочко Максим Александрович

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Статья в выпуске: 4 (7), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен новый подход к разработке алгоритмов аварийной защиты и диагностирования жидкостного ракетного двигателя 11Д58МФ разгонного блока нового поколения. Особенностью данного подхода является возможность определения предельных значений контролируемых параметров работы жидкостного ракетного двигателя при отсутствии статистики испытаний. Необходимая статистика набирается во время работы двигателя. Кроме того, данный подход позволяет существенно повысить эффективность систем диагностики и аварийной защиты, так как в ходе расчета исключаются погрешности измерительной аппаратуры, а также погрешности, связанные с процессом изготовления двигателя. В статье приводится качественное описание нового подхода и результаты проверки типовых алгоритмов при моделировании работы двигателя 11Д58М на макетном образце автономной системы управления двигателем (рассматриваемый подход не зависит от типа двигателя и является универсальным). Также изложены основные направления дальнейшего развития адаптивного подхода к разработке алгоритмов диагностирования и аварийной защиты жидкостных ракетных двигателей.

Жидкостный ракетный двигатель, аварийная защита, диагностирование, статистика, алгоритм

Короткий адрес: https://sciup.org/14343460

IDR: 14343460 | УДК: 629.7.036.54-63.067.8:629.764.021.8:681.513.6

Текст научной статьи Адаптивные алгоритмы аварийной защиты жидкостных ракетных двигателей

В настоящее время РКК «Энергия» проектирует кислородно-керосиновый многофункциональный двигатель 11Д58МФ, предназначенный для использования в составе разгонного блока (РБ) нового поколения, который, в свою очередь, проектируется на базе блока ДМ с повышенными энергетическими характеристиками. Данный РБ впервые будет оснащен автономной системой управления двигателем (АСУД), выполняющей функции системы диагностики и аварийной защиты (СДАЗ).

СДАЗ предназначена для диагностирования состояния жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), выявления возникающих отказов и осуществления различных управляющих воздействий, парирующих отказ до момента внешнего разрушения двигателя (аварийное выключение двигателя, переход на «щадящий» режим работы). В отечественной практике СДАЗ оснащались ракеты-носители Н1-Л3 и «Энергия», орбитальный корабль «Буран», а также стендовые установки для проведения наземных огневых испытаний ЖРД. РБ оснащается подобной системой впервые в отечественной и мировой практике.

На рис. 1 приведены значения параметра работы двигателя предыдущего поколения 11Д58М «давление окислителя после насоса».

р, кгс/см2

1801—

140—1-----------

III I

8 10 12 14 16 18 20 22 24 t,c

Рис. 1. Графики изменения параметра работы двигателя 11Д58М «давление окислителя после насоса», полученные в результате обработки статистики четырех безаварийных испытаний разных экземпляров двигателя

Примечание. Графики значений контролируемого параметра разных экземпляров ЖРД обозначены разными цветами.

Как видно из рис. 1, разброс значений контролируемого параметра от испытания к испытанию составляет 10% от расчетного номинального значения. Используемые в настоящее время методы расчета предельных значений контролируемых параметров работы ЖРД учитывают результаты обработки статистики испытаний разных экземпляров двигателей одного типа, что значительно влияет на точность работы СДАЗ. Для повышения эффективности аварийной защиты ЖРД требуются новые способы расчета предельных значений, имеющие более высокую точность, но при этом и вероятность отсутствия ложного сигнала на аварийное выключение двигателя (или прочие управляющие воздействия) должна быть как минимум не ниже, чем в методах расчета предельных значений, используемых в отрасли.

Современные экономические условия также оказывают влияние на требования, предъявляемые к СДАЗ. На этапах отработки ЖРД количество поставляемых на испытания двигателей крайне мало. Так, для проведения отработочных испытаний планируется использовать менее десяти двигателей 11Д58МФ. При этом существует необходимость сохранения этих двигателей при возникающем отказе, для чего требуется высокоэффективная аварийная защита. Но для создания высокоэффективной аварийной защиты требуется большая статистика аварийных и безаварийных испытаний, результаты которых используются для расчета предельных значений. Налицо противоречие, для разрешения которого требуется создание нового подхода к разработке алгоритмов СДАЗ.

Принцип адаптивности

Алгоритм аварийной защиты представляет собой набор логических операторов, при помощи которых происходит сравнение текущего значения контролируемого параметра работы двигателя (абсолютное значение давления, температуры и т. д.) с его предельным значением. Как правило, достижение текущим значением предельного уровня соответствует аварийному состоянию ЖРД.

Ранее использовавшийся метод определения предельных значений диагностических параметров заключается в следующем:

-

• набирается статистика изменения контролируемого параметра по большому количеству безаварийных испытаний ЖРД (репрезентативная выборка формируется по одному максимальному значению контролируемого параметра за каждое испытание);

-

• по выбранному закону распределения членов выборки с заданной вероятностью определяются интервалы значений диагностических параметров, характеризующие нормальную работу ЖРД (границы этих интервалов являются предельными значениями параметров, по которым осуществляется диагностирование).

В ходе работ, проводимых РКК «Энергия» по бортовой СДАЗ двигателя перспективного РБ, был сформирован адаптивный подход к разработке алгоритмов диагностирования и аварийной защиты. Ключевой особенностью этого подхода является отсутствие необходимости в большой статистике испытаний, так как статистика, необходимая для расчета предельных значений контролируемых параметров, собирается во время огневой работы ЖРД. Идея данного подхода заключается в определении предельных уровней контролируемых параметров ЖРД в процессе работы и в дальнейшем контроле работы двигателя по полученным значениям.

По данным статистики, полученным при проведении 50 успешных испытаний двигателя 11Д58М по параметру «давление окислителя после насоса», среднее значение на первых 50 мс номинального режима (временной отрезок может варьироваться для получения необходимой выборки) произвольного испытания отличается от среднего значения на режиме не более чем на 3,78 . 104 Па (~2,2%). Максимальное значение, соответственно, отличается не более чем на 8,3 .104 Па (~4,8%) от среднего значения за все испытание. Среднее значение на интервале, максимальное значение и среднее значение за весь период работы выбранного экземпляра двигателя являются величинами, определяющими предельное значение контролируемого параметра при адаптивном подходе.

Для этой же выборки из 50 удачных испытаний двигателя 11Д58М среднее значение выборки из максимальных значений (выбирается одно максимальное значение за испытание) отличается от максимального значения за все испытания на 31,8 . 104Па, т. е. 19,1% от среднего.

Среднее значение выборки из максимальных значений и максимальное значение за все испытания являются величинами, определяющими предельное значение контролируемого параметра при подходе к расчету предельных значений, используемом в отрасли.

Очевидно, что предельные значения, вычисленные на участке 50 мс номинального режима работы выбранного экземпляра ЖРД, будут более точными для конкретного экземпляра двигателя, чем предельные значения, вычисленные по выборке из 50 неаварийных испытаний разных экземпляров ЖРД. Это обусловлено тем, что используемый в отрасли подход не учитывает индивидуальные условия работы двигателей и погрешности, допускаемые при изготовлении двигателей и внутренних агрегатов.

Согласно сказанному выше, предельные значения целесообразно формировать только для отдельного экземпляра двигателя во время его работы. Подобная мера позволит уменьшить интервал допустимых значений контролируемого параметра, характеризующих нормальную работу ЖРД. При этом сократится время обнаружения отказа, а вероятность невыдачи ложного сигнала и доверительная вероятность останутся неизменными. Таким образом, данный подход позволяет значительно повысить эффективность системы без снижения ее надежности.

Пример адаптивного алгоритма

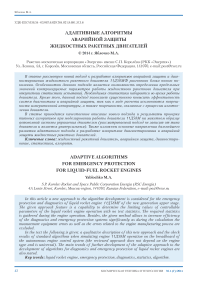

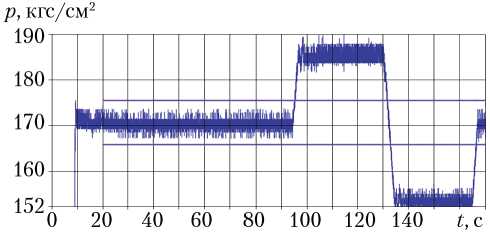

Ниже рассмотрен самый простой случай применения адаптивного подхода: контроль параметра «давление окислителя после насоса» на номинальном режиме работы двигателя 11Д58М. График изменения этого параметра приведен на рис. 2.

Рис. 2. График изменения параметра «давление окислителя после насоса» на номинальном режиме работы двигателя 11Д58М

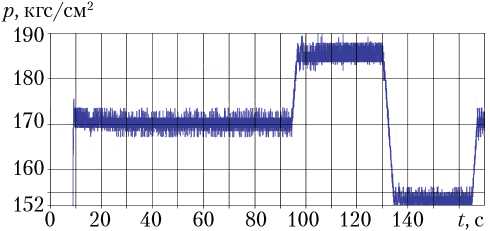

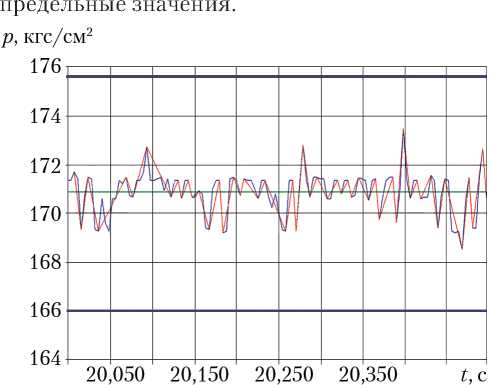

Участок набора статистики приведен на рис. 3.

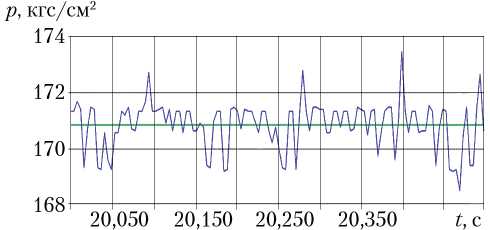

На рис. 4 изображены значения, попадающие в выборку, по которой осуществляется расчет предельного значения. Данные значения характеризуют колебательную составляющую процесса.

Рис. 3. Отрезок на графике значений параметра «давление окислителя после насоса» двигателя 11Д58М, на котором набирается статистика, необходимая для расчета предельных значений: — математическое ожидание контролируемого параметра, — контролируемый параметр

насоса» двигателя 11Д58М, попавшие в выборку, которая используется для расчета предельных значений: — математическое ожидание контролируемого параметра; — контро- лируемый параметр

Примечание. Для наглядности точки, соответствующие предельным значениям, соединены отрезками красного цвета.

В рассматриваемом случае применяется нормальный закон распределения случайных чисел, и для этого закона выбираются значения, имеющие вероятность 0,0005 при доверительной вероятности 0,9. Полученные значения будут являться предельными значениями, по которым осуществляется диагностирование состояния ЖРД. На рис. 5 изображен участок набора статистики и полученные

Рис. 5. Предельные значения параметра «давление окислителя после насоса» двигателя 11Д58М (на рис. обозначены линиями фиолетового цвета)

Примечание. ; ; — см. рис. 4.

На рис. 6. можно видеть, как ведет себя СДАЗ согласно данному алгоритму. Предельные значения изображены в виде двух прямых фиолетового цвета, параллельных оси абсцисс. Линии, обозначающие предельные значения, пересекают график изменения параметра только при форсировании и дросселировании. В этих точках СДАЗ должна сформировать ложную команду на выключение двигателя, ошибочно приняв режимы форсирования и дросселирования за отказ. На стационарном участке диагностирование состояния ЖРД происходит корректно.

Рис. 6. График изменения параметра «давление окислителя после насоса» двигателя 11Д58М (синий цвет) и предельные значения параметра, соответствующие аномальной работе двигателя (фиолетовый цвет)

Отработка данного алгоритма проводилась на макетном образце аппаратурного блока АСУД, имитирующем с помощью программного обеспечения работу штатной АСУД. Результатом этой работы стало подтверждение эффективности адаптивных алгоритмов на стационарных режимах и неэффективности на переходных.

Перспективы внедрения адаптивного метода

На данном этапе работ по проектированию ЖРД перспективного РБ семейства ДМ принципы адаптивности внедряются для контроля номинального режима работы маршевого двигателя. Как уже было сказано выше, это позволит повысить эффективность СДАЗ, сохранив при этом показатели надежности, достигнутые на предыдущем поколении аналогичных систем.

Следующим этапом внедрения адаптивного подхода станет разработка алгоритмов диагностирования и аварийной защиты, предназначенных для контроля работы маршевого двигателя на переходных режимах, в т. ч. и на самом ответственном — режиме запуска.

Разрабатываемый РКК «Энергия» двигатель является двигателем многократного включения. При этом каждое включение выполняется в разных условиях, на разной высоте и при разном ускорении, создаваемом двигателями обеспечения осевой перегрузки. В настоящее время рассматривается возможность комбинирования классического статистического и адаптивного методов формирования предельных значений:

-

• при первом запуске двигателя контроль осуществляется по предельным значениям, полученным на этом этапе;

-

• контроль работы двигателя при втором и последующих запусках осуществляется по предельным значениям, полученным на участке работы двигателя и скорректированным согласно статистике предыдущих запусков, что еще более повысит эффективность работы СДАЗ.

Заключение

В ходе работ по созданию СДАЗ ЖРД 11Д58МФ перспективного РБ производства РКК «Энергия» был сформирован адаптивный подход к разработке алгоритмов диагностирования и аварийной защиты. Главной особенностью адаптивных алгоритмов является возможность диагностирования состояния ЖРД при отсутствии большой статистики, полученной при испытаниях двигателей данного типа. Благодаря этому подходу можно обеспечивать аварийную защиту на стенде новых или экспериментальных образцов ЖРД, а также повысить эффективность и быстродействие бортовых СДАЗ. Данный подход может быть использован при разработке алгоритмов СДАЗ ЖРД больших тяг и двигателей РБ.

Первые алгоритмы аварийной защиты, построенные на принципах адаптивности, были отработаны на макетном образце аппаратурного блока АСУД. Данные алгоритмы позволяют обеспечивать контроль работы ЖРД на стационарных участках работы с более высокой эффективностью, чем алгоритмы, построенные на принципах, использованных ранее.

Рассматриваются возможные варианты для использования адаптивного подхода при разработке алгоритмов контроля переходных процессов, возникающих при работе ЖРД.

Следующим логическим этапом развития адаптивных алгоритмов должно стать использование СДАЗ данных, полученных при первом включении конкретного экземпляра ЖРД, для контроля работы этого двигателя при последующих включениях, что особенно актуально для двигателей РБ и межпланетных космических кораблей.

В результате проделываемой работы должен быть получен новый метод построения алгоритмов диагностирования и аварийной защиты, который повлияет на методологию оценки надежности и эффективности СДАЗ и логику отработки ЖРД.

Список литературы Адаптивные алгоритмы аварийной защиты жидкостных ракетных двигателей

- Катков Р.Э., Лозино-Лозинская И.Г., Мосолов С.В., Смоленцев А.А., Соколов Б.А., Соколова Н.А., Стриженко П.П., Тупицын Н.Н. Результаты огневых испытаний экспериментальных камер сгорания ЖРД с кислородным охлаждением//Известия РАН. Энергетика. 2013. № 1. С. 34-43.

- Гудилин В.Е., Слабкий Л.И. Ракетно-космические системы (История. Развитие. Перспективы). М., 1996. 326 с.

- Соколов Б.А., Филин В.М., Тупицын Н.Н. Кислородно-углеводородные ЖРД для разгонных блоков, созданные в ОКБ-1-ЦКБЭМ-НПО «Энергия»-РКК «Энергия»//Полет. 2008. № 11. С. 3-6.

- Ллойд Д.К., Липов М. Надежность. Организация исследования, методы, математический аппарат. М.: Советское радио, 1964. 688 с.