Адаптивные признаки Azotobacter chlorococcum Beiyrinck и Bacillus mycoides Flugge в городских почвах

Автор: Артамонова В.С., Еремченко О.З.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований роста растений и аэробных бактерий в городских почвах на территории Западного Урала. Установлено содержание подвижного P и K в поверхностном слое почв, их влияние на биомассу растений и обилие бактерий. Показано, что Azotobacter chroococcum произрастал в анализируемых почвах по-разному, наблюдались различия в скорости роста вокруг почвенных комочков, диаметре колоний, антагониcтической активности. Выявлена изменчивость колоний Azotobacter chroococcum и Bacillus mycoides. Это свидетельствует об адаптации бактерий в специфических местообитаниях.

Городские почвы, аэробные бактерии, аммонификация, азотфиксация, антагонист, приспособительная изменчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/147204719

IDR: 147204719 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Адаптивные признаки Azotobacter chlorococcum Beiyrinck и Bacillus mycoides Flugge в городских почвах

Живые организмы почв - это природный универсальный фактор почвообразования и динамики почв [Добровольский, Никитин, 2006], Мир микробов является непременной частью педобиоты. Специфической средой обитания микроорганизмов являются почвы и почвоподобные образования городских территорий [Скворцова, 1997; Марфенина, 2005; Почвы в биосфере..,, 2012]. Городские почвы испытывают хроническое воздействие урбаногенных факторов, что не может нс сказаться на биологической активности и биоразнообразии почвенных образований, на их плодородии и самоочищении. Почвообразовательная деятельность микроорганизмов в городских условиях обитания вызывает особый интерес. Однако экологофизиологические возможности выживания микробного населения изучены недостаточно.

В бактериальном сообществе урбаноземов г. Перми превалируют неспорообразующие бактерии, на долю бацилл приходится около 6%. По сравнению

(С Артамонова В. С., ЕремченкоО. 3,2015

с зональными дерново-подзолистыми почвами обнаружено более слабое развитие микроскопических грибов. увеличение числа колониеобразующих единиц (КОЕ) актиномицетов* Наиболее характерной особенностью урбаноземов является их высокая заселенность азотобактером [Москвина, 2004; Коньшина, 2014]. Активизацию роста азотобактера, как и других щелочелюбивых или щелочеустойчивых бактерий в почвах селитебных территорий связывают с подщелачиванием почв [Куличева и др„ 1996; Скворцова. 1997; Артамонова, 2002].

Развитие азотобактера в почвах во многом зависит от присутствия связанных форм азота, которые на первых этапах аммонификации убывают из-за роста бактерии Bacillus mycoides, предпочитающей аммонийные формы в отличие от других бацилл. Аэробная спорообразующая бактерия Вос. mycoides хорошо представлена в почвах, где минерал изационные процессы протекают слабо [Мишустин, 1966. 1972], и урбаноземы г. Перми Б этом отношении не исключение. Следует сказать, что наряду с бактериальной иммобилизацией аммонийного азота происходит его трансформация нитрифицирующими микроорганизмами до азотной кислоты и газообразного аммиака, который существенно теряется при подщелачивании почв. Возмещение потерь азота в почвенной среде путем фиксации молекулярного азота из атмосферы самим азотобактером, скорее всего, невелико, поскольку процесс энергозависим, а источники энергии в урбаноземах ограничены. Не исключено, что при этом активность нитрогеназы может быть ингибирована тяжелыми металлами [Тейт, 1991] -постоянными загрязнителями городских почв [Ильин, Сысо: 2001; Якубов, 2005; Минкина. Моту зова, Назаренко, 2009; Ильин, 2012]. В свою очередь, разложение азотсодержащих экзометабо-литов азотобактера также снижено, особенно в присутствии меди и железа - до 50% [Тейт, 1991]. Не случайно в городских почвах азотобактер обнаруживает специфические особенности роста и развития: в присутствии тяжелых металлов в городских почвах изменяется скорость роста азотобактера, диаметр его колоний, частота обрастания почвенных комочков, расширяется разнообразие культурально-морфологических вариантов [Скворцова. 1997; Артамонова, 2002? 2014; Семенова. Суюндуков. 2013].

Существование микроорганизмов в условиях различной почвенной среды вызывает специфические изменения приспособительного характера [Мишустин. 1975]. Ранее сообщалось [Красильников. 1958]. что в неблагоприятных условиях у бактерий проявляются атипичные формы колоний, что диагностируется по спектру полиформных КОЛОНИЙ Az. chroococcum, так и Вас. mycoides, расту щих на агаризованных средах. Типичная форма Вас. mycoides дает мицелиальные плоские колонии, стелющиеся по поверхности агара с образованием пучков нитей, отходящих от края колонии и образующих ложное ветвление [Разумовская, Чижик, Громов, 1960]. Нити могут быть закручены направо или налево. Атипичные формы обнаруживают признаки роста, свойственные другим видам данного рода [Красильников, 1958]. Диссоциирование бактерий с образованием разных типов колоний рассматривается как признак адаптации к новым условиям среды [Скворцова. 1997].

Сравнительно устойчивы к техногенному загрязнению микроскопические грибы [Тейт. 1991; Евдокимова. 1995], в том числе опасные для растений [Артамонова и др., 2007; Артамонова. Лютых. Смирнова. 2009]. Учитывая, что тяжелые металлы негативно отражаются на росте растений [Титов и др., 2007; Ильин. 2012], грибы, участвующие в повышении подвижности экотоксикан-тов (например, меди, никеля, цинка) [Марфенина, 2005]. могут оказаться причиной их активного метаболического поглощения растением, интенсивной диффузии в свободное пространство корня, а затем - угнетения всего растения. В этой связи, особый интерес вызывают штаммы азотобактера, которые проявляют фунгистатичность и фунги-цидность к фитопатогенам (грибам родов I erticil-lium, Helminthosporium, Pytium, Fusarium ит.д). В зависимости от условий обитания отдельные культуры азотобактера различаются по своим антагонистическим свойствам. Они обязаны продуцированию азотобактером антибиотиков [Мишустин, Емцев. 1970; Мишустин. 1972; Придачина, 1984].

Крайняя пестрота почвенного покрова города, его прерывистость и мозаичность служат источником сохранения определенных родов и видов бактерий, поддержанию их пула даже в условиях локального токсического загрязнения и ухудшения водно-воздушных и физических свойств [Строганова, Мягкова, Прокопьева. 1997]. По этой причине следует ожидать широкий спектр адаптационных механизмов у микробиоты, которые позволяют ее представителям выжить и обеспечить функционирование почвы как биокосной системы.

Цель нашей работы заключалась в изучении особенностей роста (процент обрастания комочков почвенного мелкозема и скорость роста бактерии вокруг них) и антифунгального действия Azotobacter chroococcum, а также формы колоний Bacillus mycoides, выделенных из почв и почвоподобных образований района разноэтажной застройки г. Перми. Ранее подобные исследования почвенных бактерий на территории Западного Урала не проводились.

Материалы и методы исследования

Для изучения бактерий были отобраны 13 проб с глубины 0-20 см из урбаноземов и почвоподобных образований на территории селитебного района разноэтажной застройки г* Перми. В почвенных образцах определили водное и солевое pH -потенциометрическим методом, содержание органического углерода - по Тюрину, содержание подвижных фосфатов фотометрическим методом в вытяжке по Кирсанову', подвижный калий пламенно-фотометрическим методом в кислотной вытяжке по Кирсанову.

Метод обрастания почвенных комочков Az. chroococcum по Н А. Красильникову [1958], обеспечивает выявление бактерии даже при низкой встречаемости. Этот метод наиболее приближен к естественным условиям обитания [Сэги? 1983: Алексеева, 2005]. Показатель количества азотобактера по числу обросших комочков (частота колонизации), упоминается в списке критериев оценки биологической активности почв [Методические указания,,., 2003], а процент подавления роста азотобактера включен в список эколого-гигиенических показателей определения класса опасности отходов производства и потребления [СП 2. L7.13 86-03 ].

В нашей работе комочки мелкозема раскладывались на агаризованной среде Эшби из расчета 50 штук на чашку Петри в 3^1 — кратной повторности [Бабьева, Агре, 1971J. Чашки инкубировали в термостате при 28°С. Учет площади каждого комочка мелкозема и площади ореола вокруг него производили посуточно [Сэги, 1983]. Основанием для расчета площади комочка мелкозема было визуальное увеличение их площади и в некоторых случаях -«распада», что связано с ростом и отмиранием клеток, разре шением физических сцеплений между частицами. Учет площади ореола и комочка осуществляли по фотографиям. анализируемым на мониторе компьютера в программе «Corel» с применением увеличения изображения в 400 раз

Для выявления антифунгального действия использовали метод «почвенного сэндвича» [Сэги* 1983], когда на газон микромицетов помешаются диски 2-суточной культуры азотобактера, а затем выявляются зоны угнетения грибов.

Полиформ ность колоний Вас. mycoides регистрировали на мясопептонном агаре (МПА).

С целью фитотестирования на почвенных пробах в течение 10 дней выращивали кресс-салат Lepidium sativum L* сорта «Дукат», у которого определены показатели высоты и массы (средняя сырая масса одного растения и общая сырая масса растений).

Результаты исследований обработаны с применением математической статистики и корреляционного анализа при помощи пакета программ Slalislica 6.0.

Результаты и их обсуждение

В исследованных урбаноземах и почвоподобных образованиях агрохимические свойства в слое 0-20 см заметно варьировали (табл. 1). Изменчивость количества органического углерода была высокой и колебалась от 0.81 до 3.77%. Ранее установлено, что содержание органического углерода в почвах г. Перми зависит от зональных особенностей почв, от состояния растительности и внесения торфокомпоста [Еремченко. Москвина. 2005], Реакция почвенного раствора колебалась от нейтральной до щелочной, что достаточно типично для почв районов многоэтажной 'застройки и связано с использованием при строительстве карбонатных материалов, применением антигололёдных средств [Еремченко, Москвина, 2005: Shestakov, Erenichenko, Firkin, 2013]. Обеспеченность подвижным фосфором и калием была высокой, что вполне соответствует общей закономерности накопления этих биогенных элементов в почвах других городов России [Строганова. Мягкова, Прокопьева, 1997: Башаркевич. Самаев, 2007J.

Таблица I

Данные статистической обработки свойств почв жилых районов г, Перми (слой 0-20 см)

|

Показатель |

Среднее |

Диапазон |

Доверительный интервал |

Коэффициент вариации, % |

|

|

-95% |

+95% |

||||

|

С орг. % |

1.9 |

0.8-3.8 |

1.5 |

2.35 |

39 |

|

pH вод |

7.7 |

7.3-8.0 |

7.6 |

7.9 |

3 |

|

pH сол |

5.8 |

5.6-6.2 |

5.7 |

5.9 |

3 |

|

Фосфор ПОДВИЖНЫЙ, Р2О5 мг/100 г |

45.3 |

12.3-78.0 |

32.4 |

58.3 |

47 |

|

Калий подвижный, мг/100г |

35.2 |

21.5-45.0 |

30.7 |

39.8 |

21 |

Кресс-салат рекомендуют для исследования токсичности почв в качестве тест-культуры, так как он отличается быстрым ростом и почти стопроцентным прорастанием, отражает токсичность почв [Дховский и др., 2003; Багдасарян. 2005].

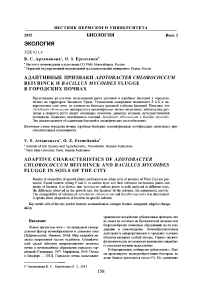

Высота и масса растений при выращивании на пробах из почв жилого района г. Перми изменялась в широких пределах (рис. 1). Хуже всего растения чувствовали себя при выращивании на пробе №13, где средняя масса растений была в 2.5 раза ниже по сравнению с наиболее благоприятными вариантами*

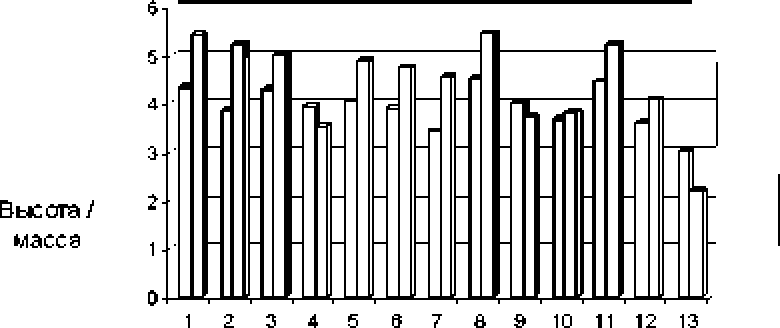

Площадь ореола обрастания Az. chroococcum из разных почв отличалась более чем в 2 раза, площадь минимальной колонии составляла 58-65% от площади колонии наибольшего размера (табл. 2)* Низкими показателями роста отличились бактерии из почвенных проб № 4-6* Максимальные показатели роста имели бактерии из многолетнего урбанозема (проба ЮХ сформировавшегося в саду на территории гимназии (рис* 2).

о Ряд1

□ Ряд2

Пробы

Рис. L Показатели состояния кресс-салата: ряд 1 - высота (см), ряд 2 - масса растении (г)

В последние годы экофизиологические особенности бактерий рода Azotobacter используют для индикации химического загрязнения почвы [Мын-баева, Курманбаев, Воронова, 2011], в оценке экологического состояния почв* загрязненных нефтепродуктами и тяжелыми металлами [Феоктистова* 2012]* выявлении изменений биологических свойств почв при загрязнении тяжелыми металлами [Капралова, 2012]*

Рис. 2* Площадь колоний Az. chroococcum. мм2:

ряд 1 - прирост за 1-е сутки* ряд 2 - прирост за 2-е суток, мм'

Таблица 2

Показатели роста колоний Az- chroococcum из почв жилых районов г, Пермь* мм2

|

Показатель |

Среднее |

Диапазон |

Доверительный интервал |

Медиа-на |

|

|

-95% |

+95% |

||||

|

Плошддь ореола за первые сутки |

63.8 |

47.1- 102.0 |

53.9 |

73.7 |

56.4 |

|

Площадь ореола за двое суток |

82.0 |

52.4-113.7 |

70.7 |

93.3 |

84.8 |

|

Площадь колонии за первые сутки |

156.7 |

128.2- 198.6 |

141.3 |

172.1 |

140.5 |

|

Площадь колонии за двое суток |

189.1 |

141.9-243.3 |

169.7 |

208.4 |

197.6 |

Нами была сделана попытка применить показатели роста азотобактера для оценки биологической активности почв жилого района г. Перми. С этой целью данные по свойствам почв, состоянию кресс-салата и росту колоний азотобактера подвергли математической обработке с применением непараметрического корреляционного анализа* В расчетах также использовано соотношение между7 площадью ореола и площадью комочка почвы* так как эта величина в наибольшей степени будет отражать прирост бактериальной колонии* Тесноту и достоверность связи между7 количественными рядами оценивали по коэффициенту7 Спирмена. Установлена определенная связь между соотношением площади ореола колонии Az. chroococcum к площади комочка почвы после 2-сут* роста и содержанием подвижного фосфора, калия* средней и общей массой кресс-салата (табл. 3). Можно утверждать, что чем больше питательных веществ в почве и лучше состояние растений, тем шире отношение между площадью ореола колонии и площадью комочка почвы. Рансе при фитотестировании городских почв было установлено, что состояние крссс-салата тесно связано с агрохимическими и биохимическими свойствами корнеобитаемого слоя [Еремченко, Москвина, Шестаков, 2014]. Очевидно, рост колоний азотобактера также следует включить в набор информативных показателей биологической активности почв жилых районов г. Перми.

Антагонистическое действие азотобактера проявилось в подавлении роста представителей родов Tnchoderma и Ми сиг. отмеченное в посевах из отдельных почвенных проб. Около дисков с кулыу-рой азотобактера на грибном газоне заметны зоны растворения мицелия* ширина ореолов лизиса достигает 3.6 мм. Данные микромицеты относятся к активным аммонификаторам белковых веществ* могут конкурировать за все формы связанного азота, в которых нуждается азотобактер* а также за углерод* как конструктивный и энергетический материал. Проявление азотобактером антифунгаль-ной способности - явление нс частое* но всегда вызывающее интерес у почвенных микробиологов.

В отдельных пробах азотобактер обнаружил слизеобразование и пигментообразование, что вновь демонстрирует разные стратегии его конкурентного выживания в городских почвах с сильно варьирующими свойствами* загрязненны*х различными веществами*

Таблица 3

Коэффициент корреляции между показателями роста колоний азотобактера, с одной стороны, свойствами почв и состоянием кресс-салата, с другой

|

Показатель |

S ореола за 1 сут., мм2 |

S колонии за 1 сут., ММ" |

S ореола/S комочка за 1 сут. |

S ореола за 2 сут., мм2 |

S колонии за 2 сут., Ъ ' ММ' |

S ореола/ S комочка за 2 сут. |

|

Сорт |

-0.31 |

-0.34 |

-0.28 |

0.13 |

0.15 |

0.05 |

|

pH вод |

-0.03 |

0.02 |

0.08 |

-0.44 |

-0.41 |

-0.51 |

|

pH сол |

0.08 |

0.06 |

0.23 |

-0.27 |

-0.27 |

-0.25 |

|

Р, мг/100 г |

-0.45 |

-0.54 |

-0.01 |

0.10 |

0 |

0.58* |

|

К, мг/100 г |

0.02 |

-0.02 |

0.48 |

0.43 |

0.30 |

0.69 |

|

Высота растений, мм |

-0.03 |

-0.18 |

0.03 |

0.34 |

0.27 |

0.48 |

|

Масса растений средняя, г |

0.02 |

-0.07 |

0.39 |

0.41 |

0.33 |

0.82 |

|

Масса растений общая, г |

-0.14 |

-0.23 |

0.27 |

0.42 |

0.31 |

0.67 |

* Жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты; S - площадь.

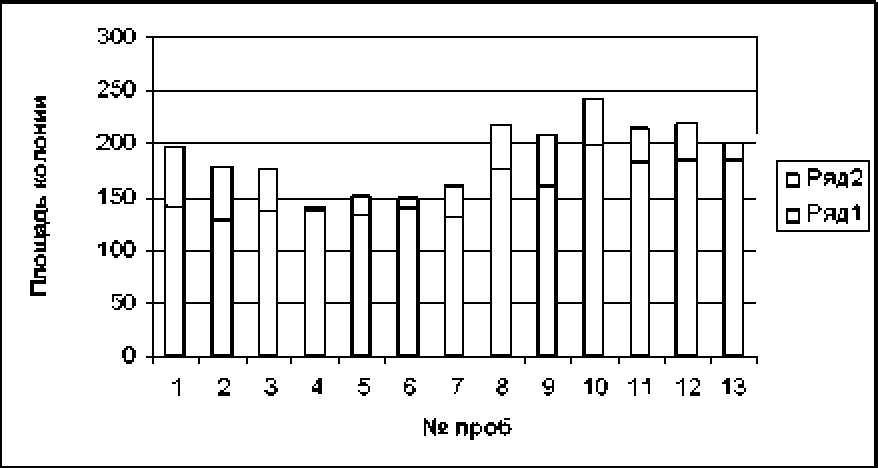

В

Рис. 3. Полиморфизм Bacillus mycoides (рост на среде МПА. 18 часов):

А - мицелиальная форма колоний, Б - пастообразные блестящие колонии с утолщенными ризоидными образованиями и продуцированием розового пигмента, В - колонии без выраженного мицелиального роста и без пигментообразования

Bacillus mycoides из разных почвенных проб формировал типичные (мицелиальные) и атипичные колонии (рис. 3). В пробах, где азотобактер обнаруживал сли'зеобразование и пигментообразо-вание, доля типичных колоний резко снижалась и преобладающими оказывались пастообразные блестящие колонии с утолщенными ризоидным и образованиями и колонии без выраженного мицелиального роста. Такая изменчивость Вас. mycoides может быть приспособлением бактерии к экотоксиканту, который подавляет распад органических соединений, а значит и ограничивает приток легкодоступного азота.

Заключение

Таким образом, изученные представители микробиоты почв и почвоподобных образований жилых районов г. Перми показали разнообразные адаптивные признаки выживания. Az. chroococcum становится типичным представителем городских почв. Своеобразные по физико-химическим свойствам субстраты, обязанные человеку с его многообразным воздействием на окружающую среду, обеспечивают условия для выживания азотобактера после иммиграции из плодородных почв. Этому благоприятствует отсутствие кислотности и запас питательных элементов. Показатель скорости обрастания колониями почвенных комочков прямо пропорционально связан с обеспеченностью подвижными формами фосфора и калия, состоянием тест-культуры. Приспособительные возможности азотобактера к новой среде демонстрирует синтез экзометаболитов, обладающих антибиотическими свойствами.

У Вас. mycoides наряду с типичным микоид-ным строением колоний обнаружены новые культурально-морфологические варианты, характерные для тех же проб, где азотобактер реализовал способность к слизе- и пигментообразованию.

Возможно, оба исследуемых вида проявили приспособительную изменчивость к определенной техногенной нагрузке. Состояние микробиоты в обстановке возрастающего антропогенного пресса требует дальнейшего углубленного изучения. Исследования механизмов биогенности и «антропофи льности» преобразованных и нарушенных почв урбанизированных территорий Пермского края продолжаются.

Список литературы Адаптивные признаки Azotobacter chlorococcum Beiyrinck и Bacillus mycoides Flugge в городских почвах

- Алексеева А.Е. Физиолого-биохимическая активность и биоразнообразие штаммов Azotobacter chroococcum, выделенных из почв Нижегородской области: автореф. дис.... канд. биол. наук. Нижний Новгород, 2005. 24 с

- Артамонова В.С. Микробиологические особенности антропогенно преобразованных почв Западной Сибири. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. 225 с

- Артамонова В.С. Методические аспекты качества молодых почв техногенных ландшафтов//Биодиагностика состояния природных и природно-техногенных систем: материалы XII Всерос. научно-практ. конф. Киров, 2014. С. 165-169

- Артамонова В.С. и др. Микробные комплексы почв урбанизированных территорий//Сибирский экологический журнал. 2007. Т. 14, № 5. С. 797-808

- Артамонова В.С., Лютых И.В., Смирнова Н.В. Биогенные экотоксиканты городских почв//Сибирский экологический журнал. 2009. Т. 16, № 2. С. 269-277

- Бабьева И.П., Агре Н.С. Практическое руководство по биологии почв. М.: Изд-во Моск. унта, 1971. С. 106

- Багдасарян А.С. Биотестирование почв техногенных зон городских территорий с использованием растительных организмов: дис.. канд. биол. наук. Ставрополь, 2005. 160 с

- Башаркевич И.Л., Самаев С.Б. Геохимический мониторинг состояния зеленых насаждений города за 1997-2006 г.//Проблемы озеленения крупных городов: альманах. М.: Прима-М, 2007. Вып. 12. С. 61-69

- Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Экология почв. Учение об экологических функциях почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. С. 10

- Духовский П. и др. Реакция растений на комплексное воздействие природных и антропогенных стрессоров//Физиология растений. 2003. Т. 50, № 2. С. 165-173

- Евдокимова Г.А. Эколого-микробиологические основы охраны почв Крайнего Севера. Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, 1995. 342 с

- Еремченко О.З., Москвина Н.В. Свойства почв и техногенных поверхностных образований в районах многоэтажной застройки г. Пермь//Почвоведение. 2005. № 7. С. 782-789

- Еремченко О.З., Москвина Н.В., Шестаков И.Е. Использование тест-культур для оценки экологического состояния городских почв//Вестник Тамбовского университета. Естественные и технические науки. 2014. № 5. C. 1280-1284

- Ильин В.Б. Тяжелые металлы и неметаллы в системе почва -растение. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. 220 с

- Ильин В.Б., Сысо А.И. Микроэлементы и тяжелые металлы в почвах и растениях Новосибирской области. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. 229 с

- Капралова О.А. Изменение биологических свойств почв г. Ростова-на-Дону при загрязнении тяжелыми металлами: автореф. дис.... канд. биол. наук. Ростов н/Д, 2012. 24 с

- Коньшина С.М. Оценка токсичности антигололедных средств методом биотестирования//Антропогенная трансформация природной среды. Научные чтения памяти Н.Ф. Реймерса и Ф.Р. Штильмарка: материалы междунар. школы-семинара молодых. Пермь, 2014. С. 60-63

- Красильников Н.А. Микроорганизмы почв и высшие растения. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 71-106, 196-197

- Куличева Н.Н. и др. Бактерии в почве, опаде и филлосфере городской экосистемы//Микробиология. 1996. Т. 65, вып. 3. С. 416-420

- Марфенина О.Е. Антропогенная экология почвенных грибов. М: Медицина для всех, 2005. 196 с

- Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв сельскохозяйственного назначения. М.: Росинформ агро-тех, 2003. С. 82

- Минкина Т.М., Мотузова Г.В., Назаренко О.Г. Состав соединений тяжелых металлов в почвах. Ростов н/Д: Эверест, 2009. 208 с

- Мишустин Е.Н. Географический фактор, почвенные типы и их микробное население//Микрофлора почв северной и средней части СССР. М.: Наука, 1966. С. 12-23

- Мишустин Е.Н. Микроорганизмы и продуктивность земледелия. М.: Наука, 1972. 343 с

- Мишустин Е.Н. Ассоциации почвенных микроорганизмов. М.: Наука, 1975. С. 88-94

- Мишустин Е.Н., Емцев В.Т. Микробиология. М.: Колос, 1970. С. 290-294

- Москвина Н.В. Почвы и техногенные поверхностные образования многоэтажных жилых районов городов Прикамья: автореф. дис.... канд. биол. наук. Пермь, 2004. 19 с

- Мынбаева Б.Н., Курманбаев А.А., Воронова Н.В. Микробная биоиндикация почв г. Алматы с помощью культуры Azotobacter//Fundamental research. 2011. № 6. С. 206-209

- Почвы в биосфере и жизни человека. М.: Изд-во МГУЛ, 2012. 584 с

- Придачина Н.Н. Биологически активные вещества из клеточных липидов азотфиксирующей бактерии Azotobacter chrooccum: дис.... канд. биол. наук. М., 1984. 196 с

- Разумовская З.Г., Чижик Г.Я., Громов Б.В. Лабораторные занятия по почвенной микробиологии. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1960. С. 9699

- Семенова И.Н., Суюндуков Я.Т. Оценка токсичности почв города Сибай с помощью культуры Азотобактер//Вестник ОГУ. 2013. № 10(159). С. 272-274

- Скворцова И.Н. Микробиологические и некоторые санитарно-гигиенические свойства городских почв//Почва, город экология. М., 1997. С. 125-149

- СП 2.1.7.1386-03. Почва, очистка населенных мест. Отходы производства и потребления. Определение класса опасности токсичных отходов производства и потребления. М., 2003. 15 с

- Строганова М.Н., Мягкова А.Д., Прокопьева Т.В. Физико-химические свойства городских почв//Почва, город, экология. М., 1997. С. 62-66

- Сэги Й. Методы почвенной микробиологии. М.: Колос, 1983. 296 с

- Тейт Р. Органическое вещество почвы: биологические и экологические аспекты. М.: Мир, 1991. С. 259-270

- Титов А.Ф. и др. Устойчивость растений к тяжелым металлам. Петрозаводск, 2007. 172 с

- Феоктистова И.Д. Оценка экологического состояния почв урбанизированных территорий, загрязненных нефтепродуктами и тяжелыми металлами: (на примере г. Владимира): автореф. дис.. канд. биол. наук. Владимир, 2012. 22 с

- Якубов Х.Г. Экологический мониторинг зеленых насаждений Москвы. М.: Стагирит-Н, 2005. 264 с

- Shestakov I.E., Eremchenko O.Z., Fil'kin T.G. Approaches toward Soil Mapping of Urban Territories with the City of Perm as an Example//Eurasian Soil Science. 2013. Vol. 46, № 12. Р. 11301138