Адаптивные возможности респираторной системы спортсменов с различной вестибулярной устойчивостью

Автор: Токаева Л.К., Павленкович С.С.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 12-4 (28), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований функционального состояния вестибулярной сенсорной системы студентов различных спортивных специализаций, а также особенности реакций дыхательной системы юношей с различной вестибулярной устойчивостью. Установлено, что реактивность дыхательной системы в условиях стимуляции вестибулярного аппарата, а также кардиореспираторный резерв выше у юношей с высокой вестибулярной устойчивостью.

Студенты-спортсмены, вестибулярная устойчивость, вращательные пробы, координационные пробы, кардиореспираторный резерв

Короткий адрес: https://sciup.org/140281482

IDR: 140281482

Текст научной статьи Адаптивные возможности респираторной системы спортсменов с различной вестибулярной устойчивостью

В приспособительных реакциях организма спортсмена к физическим нагрузкам участвуют различные системы. При этом особенно важно исследование функционального состояния вестибулярного аппарата в некоторых сложнокоординационных видах спорта [1], а также адаптивных реакций ведущих систем и функций в избранном виде спорта, среди которых первое место отводится респираторной системе [2].

Цель работы – оценка адаптивных возможностей респираторной системы спортсменов при стимуляции вестибулярного аппарата.

Контингент обследованных составили 86 студентов Института физической культуры и спорта Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского с возрастным диапазоном от 17 до 22 лет.

Диагностика функционального состояния вестибулярной сенсорной системы (ВСС) проводилась на основании следующих проб: пальценосовой, вращательной, Ромберга, Яроцкого, Воячека, а также пробы непрерывной кумуляции ускорений Кориолиса (НКУК). Оценка адаптивных возможностей респираторной системы по показателям частоты дыхания (ЧД), дыхательного объема (ДО), резервных объемов вдоха (РОвд) и выдоха (РОвыд), жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и индекса Скибинской [3, 4].

Проведение пробы НКУК позволило распределить спортсменов на 2 группы (табл. 1, 2): 1 группа с высокой вестибулярной устойчивостью – 37 студентов специализаций «Спортивные игры», «Гимнастика» и «Лыжи»; 2 группа со средней вестибулярной устойчивостью – 49 юношей специализаций «Легкая атлетика», «Плавание», «Триатлон» и «Единоборства».

По данным пальце-носовой пробы у юношей обеих групп не выявлено нарушений мышечно-суставной чувствительности.

|

1 группа – юноши с высокой устойчивостью ВСС |

2 группа – юноши со средней устойчивостью ВСС |

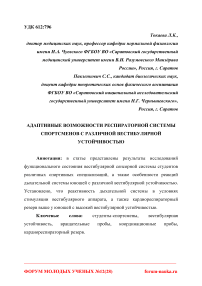

При сравнительном анализе результатов координационных проб Ромберга и Яроцкого у юношей 1 группы зафиксирована хорошая и удовлетворительная оценка, а во 2 группе – удовлетворительная и неудовлетворительная (рис. 1). При оценке времени глазного нистагма во вращательной пробе у юношей с разной степенью вестибулярной устойчивости достоверной разницы не установлено (табл. 1).

Таблица 1

Оценка вестибулярной устойчивости юношей-спортсменов при проведении вращательных проб

|

Показатели |

Группы обследуемых |

|

|

1 группа (n=37) |

2 группа (n=49) |

|

|

Время глазного нистагма, с |

20,3±1,8 |

15,6±1,5 |

|

Вестибулярная устойчивость в пробе |

4,75±0,04 |

3,38±0,03∞ |

группы.

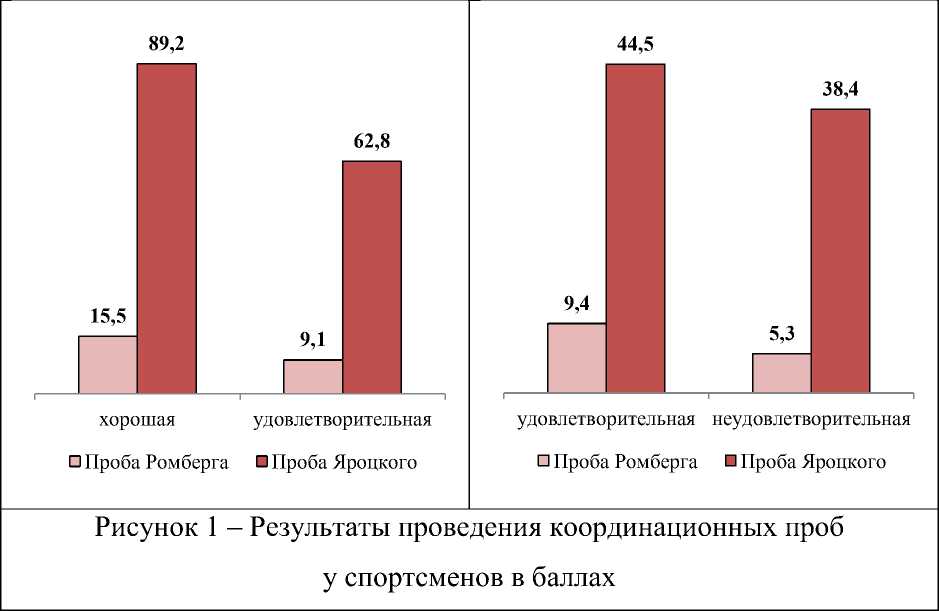

На основании реактивности на вращательную пробу юноши в каждой группе были распределены на 3 подгруппы: с нормальной, пониженной и повышенной возбудимостью рецепторов ампул полукружных каналов. При этом в каждой группе для большинства спортсменов характерны нормальные реакции на пробу (рис. 2).

По результатам проведенной пробы Воячека (отолитовой пробы)

юноши были распределены на 2 группы. В 1 группу вошли юноши с отсутствием соматических и видимых вегетативных реакций, во 2 группу - спортсмены с ярко выраженными вегетативными расстройствами (табл. 1).

повышенная возбудимость рецепторов

■ норма пониженная возбудимость рецепторов

1 группа

2 группа

Рисунок 2 - Распределение юношей-спортсменов по степени реактивности на вращательную пробу, %

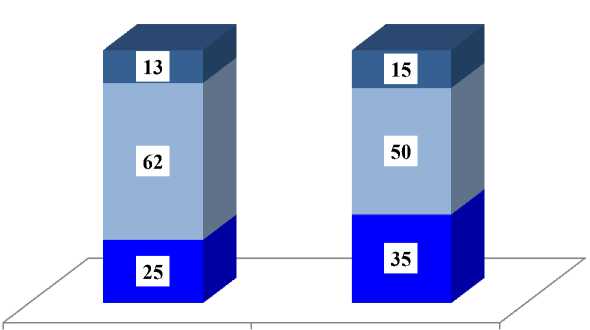

Несмотря на соответствие ЧД и всех показателей легочных объемов у юношей в обеих группах в покое физиологической норме, спортсмены с высокой вестибулярной устойчивостью отличались достоверно низкими значениями ЧД и ДО и высокими параметрами РОвд и ЖЕЛ по сравнению с аналогичными показателями сверстников 2 группы.

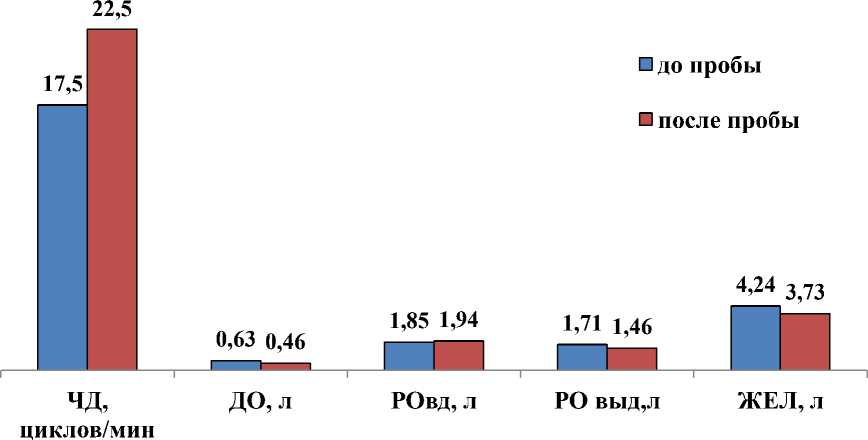

Сдвиги в системе дыхания у спортсменов разных групп при проведении пробы НКУК носили разнонаправленный характер. У юношей 1 группы ускорение Кориолиса привело к достоверному увеличению ЧД, ДО и РОвыд. Показатели РОвд и ЖЕЛ не имели статистически значимых различий по сравнению с данными физиологического покоя. У спортсменов 2 группы при достоверном увеличении ЧД зафиксировано снижение ДО, РОвыд и ЖЕЛ, что может указывать на снижение адаптивных возможностей состояния респираторной системы (рис. 3).

Несмотря на то, что средние показатели длительности задержки дыхания у спортсменов 1 группы достоверно выше, чем у юношей 2 группы, а показатель реакции на задержку дыхания, напротив, ниже, данные показатели соответствуют хорошей реакции на пробу (табл. 2).

1 группа – юноши с высокой устойчивостью ВСС

2 группа – юноши со средней устойчивостью ВСС

Рисунок 3 – Реактивность респираторной системы спортсменов с различной вестибулярной устойчивостью на пробу НКУК

При анализе индекса Скибинской зафиксированы хорошие оценки кардиореспираторного резерва у лиц с высокой устойчивостью вестибулярного аппарата и удовлетворительные – у юношей со средней его устойчивостью.

Таблица 2

Оценка кардиореспираторного резерва юношей-спортсменов с различной вестибулярной устойчивостью

|

Показатели |

Группы обследуемых |

|

|

1 группа |

2 группа |

|

|

Задержка дыхания на вдохе, с |

58,2±1,1 |

52,3±1,4* |

|

Индекс Скибинской, усл.ед. |

40,1±1,63 |

29,6±1,1* |

|

Показатель реакции на задержку дыхания, усл.ед. |

1,07±0,001 |

1,09±0,001* |

- р<0,05 – различия достоверны относительно показателей юношей 1

группы.

Таким образом, полученные данные о реактивности дыхательной системы спортсменов в условиях

стимуляции вестибулярного аппарата

могут служить критериями для оценки адаптивных возможностей организма к выполнению физических нагрузок и определения перспективности спортсмена в избранном виде спорта.

Список литературы Адаптивные возможности респираторной системы спортсменов с различной вестибулярной устойчивостью

- Сафарова Х.М., Нуритдинов Э.Н., Ивазов Н.И. Вопросы физиологии сенсорных систем. - Душанбе: Изд-во ТГУ, 2001. 94 с.

- Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта. - М.: Владос -Пресс. - 2002. - 608 с.

- Токаева, Л.К., Павленкович С.С. Зависимость вестибуло-вегетативной устойчивости студентов-спортсменов от уровня тревожности // Фундаментальные исследования. - 2012. - № 2-2. - С. 372-376.

- Физиология человека: учебно-методическое пособие для студентов Института физической культуры и спорта / С.С. Павленкович, Л.К. Токаева, Т.А. Беспалова. - Саратов: «Амирит». - 2017. -100 с.