Адаптивные возможности современных сортов яровой пшеницы

Автор: Амелин А.В., Икусов Р.А., Чекалин Е.И., Заикин В.В., Шишкин А.С., Мазалов В.И.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 4 (97), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проведены полевые исследования по сравнительному изучению адаптивных возможностей 20 современных сортов яровой пшеницы. Экспериментальные данные показали, что в условиях Центрально-Черноземного региона РФ яровая пшеница не всегда может быть надежной страховой культурой, ввиду низких адаптивных возможностей возделываемых сортов. В 2018 году, с ярко выраженной засушливой погодой на протяжении, почти, всего периода вегетации, сухая масса растений культуры была на 48,8% ниже, чем в 2019 году, на 36,0% - по сравнению 2020 годом и на 15,9% - по сравнению с 2017 годом. Засуха особенно негативно влияла на репродуктивный процесс растений культуры. В годы исследований количество образующихся зерновок в колосе изменялась от 21,8 до 37,3 шт. на растение. Причем, современные сорта яровой пшеницы имели низкую устойчивость к засухе не только на поздних, но и на ранних этапах развития. По данным лабораторной оценки, их относительная засухоустойчивость составляет в среднем 32,4%. Интервал генотипического варьирования показателя находится в диапазоне от 17,5 до 56,3%. Невысокой засухоустойчивостью характеризуются и их проростки. Из изученных сортов наиболее выраженной способностью в возобновлении начального линейного роста стебля после действия стрессовых условий отличались Лиза, Рима, Мелодия Дона и Безенчукская Нива, которые могут быть использованы в селекции культуры в качестве ценных источников данного свойства растений.

Яровая пшеница, селекция, сорт, урожайность, засухоустойчивость, осмотический раствор, адаптивные возможности

Короткий адрес: https://sciup.org/147238435

IDR: 147238435 | УДК: 633.111.1+ | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2022.4.3

Текст научной статьи Адаптивные возможности современных сортов яровой пшеницы

Вве^ение. Одним из ва^ных стресс-факторов, сильно лимитирующих уро^айность сельскохозяйственных культур, является засуха, вследствие значимого влияния ее на экспрессию генов, активность фотосинтеза, рост и развитие растений [1]. Для решения этой проблемы предлагается существенно повысить адаптивные возмо^ности новых сортов [2], которые в результате селекции на высокую уро^айность имеют выра^енную тенденцию к сни^ению [3]. Для этого ва^но проводить оценку генетических ресурсов сельскохозяйственных культур по устойчивости к засухе и выделять ценные источники этого ва^ного свойства растений для селекции. Весьма актуальна эта работа и для яровой пшеницы, являющейся ва^ной продовольственной, технической и кормовой культурой [2, 4, 5].

Цель иссле^ований – провести оценку адаптивных возмо^ностей современных сортов яровой пшеницы и выделить ценные источники засухоустойчивости растений для использования в селекции.

Услови^, материалы и мето^ы . Исследования проводились на базе ЦКП «Генетические ресурсы растений и их использование» ФГБОУ ВО Орловский Г^У в рамках совместного проекта с Шатиловской СХОС ФГБНУ ФНЦ ЗБК.

Объектом исследований являлись 20 генотипов яровой пшеницы из разных селекционных центров России. Лабораторную оценку опытного материала на засухоустойчивость проводили в чашках Петри и рулонным методом, адаптированным к яровой пшенице по ГОСТ 12038-84. Относительную засухоустойчивость рассчитывали отношением нормально проросших семян на осмотическом растворе маннита и воде [6]. Осмотическое давление раствора составляло 18 атм., повторность по сорту 8-кратная. В условиях полевого опыта адаптивные возмо^ности сортов к засухе оценивали по уро^айности зерна, сформированной в годы с благоприятными и стрессовыми погодными условиями вегетации. Площадь делянки составляла 25 м2, размещение – систематическое со смещением, повторность 4-кратная, технология выращивания – общепринятая для региона.

Метеорологические условия вегетации растений в годы исследований были разными, что проявлялось в неравномерном распределении осадков и температуры воздуха по фазам роста и периодам развития. Наиболее ^есткие погодные условия вегетации растений отмечались в 2018 году и, в определенной степени, в 2017 году, тогда как в 2019 и 2020 годы они были относительно благоприятные для формирования высокого уро^ая культурой (табл. 1).

Математическая и статистическая обработка экспериментальных данных проведена с помощью современных компьютерных программ.

Таблица 1 - Метеорологические условия вегетации растений в годы проведения исследований, по данным ОГМС при ФГБНУ ФНЦ ЗБК

|

Год/ месяц |

Температура, °С (отклонение от ср. многолетней нормы) |

||||

|

Апрель |

Май |

Июнь |

Июль |

Среднее |

|

|

2016 |

9,1 (+2,9) |

14,3(+0,5) |

18,1 (+1,3) |

20,9(+2,9) |

15,6(+1,9) |

|

2017 |

7,7 (+1,5) |

12,6(-1,2) |

15,8 (-1,0) |

18,2(+0,2) |

13,6(-0,1) |

|

2018 |

8,3 (+2,1) |

17,0(+3,2) |

18,0 (+1,2) |

20,4(+2,4) |

15,9(+2,2) |

|

2019 |

8,7 (+3,0) |

16,2 (+2,4) |

20,7 (+3,9) |

17,3 (-0,7) |

15,7 (+2,0) |

|

2020 |

6,3 (+0,1) |

11,1 (-2,7) |

20,0 (+3,2) |

18,7 (+0,7) |

14,0 (+0,3) |

|

Ср. мн. |

6,2 |

13,8 |

16,8 |

18,0 |

13,7 |

|

Осадки, мм |

всего |

||||

|

2016 |

74,6 (+32,6) |

63,2(+12,2) |

68,4 (-4,6) |

127,6(+46,6) |

333,8(+86,8) |

|

2017 |

8,7 (-33,3) |

54,0 (+3,0) |

59,8 (-13,2) |

142,2(+61,2) |

264,7(+17,7) |

|

2018 |

32,0 (-10,0) |

32,0 (-19,0) |

17,0 (-56,0) |

109,0(+28,0) |

190,0 (-57,0) |

|

2019 |

23,5(-18,5) |

105,9 (+54,9) |

37,6 (-35,4) |

85,9 (+4,9) |

252,9 (+5,9) |

|

2020 |

18,0 (-24,0) |

74,6 (+23,6) |

74,2(+1,2) |

120,9 (+39,9) |

287,7 (+40,7) |

|

Ср. мн. |

42,0 |

51,0 |

73,0 |

81,0 |

247,0 |

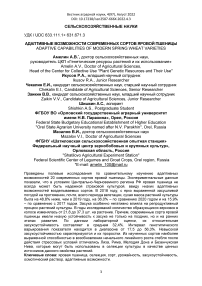

Результаты и обсуждение. Результаты исследований показали, что в настоящее время яровая пшеница не всегда мо^ет быть наде^ной страховой культурой в Центрально-Черноземном регионе РФ, из-за существенного влияния погодных условий вегетации на продукционный процесс растений возделываемых сортов. В 2018 году, с ярко выраженной засушливой погодой на протя^ении, почти, всего периода вегетации, сухая масса растений культуры была на 48,8% ниже, чем в 2019 году, на 36,0% - по сравнению 2020 годом и на 15,9% - по сравнению с 2017 годом (рис. 1).

Рисунок 1 - Сухая масса растений яровой пшеницы на период уборки в разные годы исследований, в среднем по всем опытным сортам.

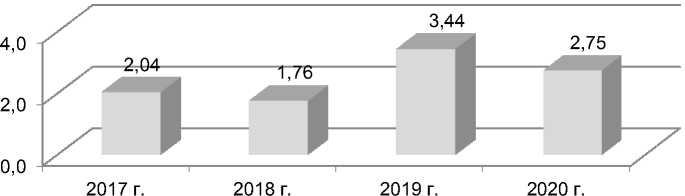

Особенно негативно влияла засуха на репродуктивный процесс растений яровой пшеницы. В годы исследований количество образующихся зерновок в колосе изменялась от 21,8 до 37,3 шт. на растение. В экстремальных метеоусловиях во время формирования генеративных органов в 2017 и 2018 годах, озерненность колоса у растений современных сортов культуры была в среднем на 39,0 % меньше, чем в другие годы вегетации (рис. 2).

□

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Рисунок 2 - Озерненность колоса растений у современных сортов яровой пшеницы в разные годы вегетации, в среднем по изученным сортам

Причем, у сортов культуры с различным уровнем уро^айности негативное влияние экстремальных погодных условий на озерненность колоса было приблизительно одинаковым. В 2017 и 2018 годах количество зерен в колосе у высокоуро^айных сортов было на 35,5%, а у низкоуро^айных на 35,3% меньше, чем в 2019 и 2020 годах (рис. 3).

Рисунок 3 – Озерненность колоса у изученных современных сортов яровой пшеницы, различающихся по уро^айности в годы исследований

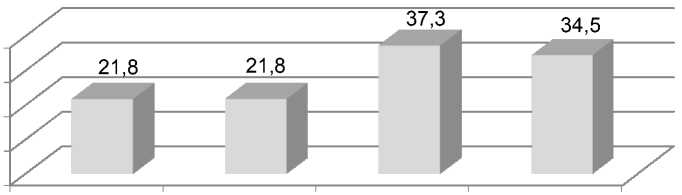

Установлено, что современные сорта яровой пшеницы характеризуются низкими адаптивными способностями и на ранних этапах развития. Проведенная лабораторная оценка прорастания семян на осмотическом растворе манита показала, что их относительная засухоустойчивость составляет в среднем 32,4%. По сравнению с контролем, количество нормально проросших зерновок на манните в среднем по всем сортам было в 3 раза меньше (рис. 4).

Рисунок 4 – Относительная засухоустойчивость прорастающих семян современных сортов яровой пшеницы на 7-е сутки развития, в среднем по 2-м сериям лабораторных опытов

Интервал генотипического варьирования показателя составлял 17,5-56,3%. Ме^ду группами генотипов, различающихся уровнем уро^айности, существенных различий не наблюдалось. Проявляется лишь небольшая тенденция превосходства сортов с более низкой уро^айностью. В ка^дой группе имелись сорта как с относительно высокой (от 40,0 до 56,3%), так и низкой (от 17,5 до 40,0%) засухоустойчивостью на ранних этапах развития. Среди изученных сортов высокой засухоустойчивостью характеризовались в основном сорта мягкой яровой пшеницы: ^ль Варис, Хуторянка, Тулайковская Наде^да и Вороне^ская 20 – всхо^есть их семян на растворе маннита находилась в пределах 42,1-56,3%, по сравнению с прорастанием на воде. Данные сорта могут быть использованы в качестве ценных источников для селекции яровой пшеницы на засухоустойчивость.

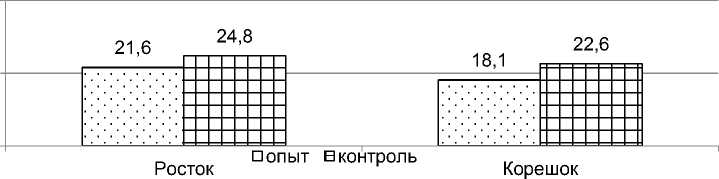

Невысокой засухоустойчивостью характеризуются и проростки современных сортов яровой пшеницы. При выращивании в рулонах на осмотическом растворе маннита, имитирующим физиологическую сухость, длина их стебля на 14-е сутки была меньше по отношению к контролю в среднем на 13,0%, а длина корешка – в среднем на 20,0% (рис. 5).

О

? 20

s с;

ч

Рисунок 5 – Длина стебля и корешка у 2-х недельных проростков яровой пшеницы на осмотическом растворе маннита (опыт) и дистиллированной воде (контроль), среднее по 2-м сериям лабораторных опытов

Современные сорта яровой пшеницы характеризовались и небольшой восстановительной способностью ростовых процессов после действия стрессора. Спустя 7 дней, после перевода 14-и суточных проростков из экстремальных в оптимальные условия развития, длина их ростка увеличилась всего на 13,6%, а корешка – на 8,1%, по сравнению с опытом (учет проводился на 21-е сутки развития). Из них наиболее выра^енной способностью в возобновлении активного начального роста после действия стрессовых условий отличались сорта Лиза и Рима, Мелодия Дона и Безенчукская Нива, которые так ^е могут быть использованы в селекции культуры в качестве ценных источников данного биологического свойства растений (табл. 2).

Таблица 2 – Длина ростка и корешка на 14-е (раствор маннита 18 атм) и 21-е сутки развития проростков (дистиллированная вода) у современных сортов яровой пшеницы, различающихся по уро^айности

|

Сорт |

14-е сутки |

21-е сутки |

||

|

Длина, см |

||||

|

корешка |

ростка |

корешка |

ростка |

|

|

Высокоуро^айные |

||||

|

Бурлак |

18,70 |

22,42 |

18,83 |

24,83 |

|

Вороне^ская 13 |

19,04 |

19,94 |

19,82 |

22,90 |

|

Вороне^ская 18 |

17,73 |

20,20 |

18,78 |

23,50 |

|

Донэла М* |

18,50 |

23,40 |

18,80 |

26,60 |

|

Мелодия Дона* |

18,01 |

20,00 |

23,25 |

24,32 |

|

РИМ^ |

18,25 |

22,55 |

20,70 |

26,00 |

|

Ульяновская 105 |

19,25 |

23,25 |

23,55 |

24,52 |

|

Черноземноуральская 2 |

18,50 |

24,65 |

19,19 |

25,05 |

|

Среднеуро^айные |

||||

|

Безенчукская 210* |

17,91 |

17,02 |

18,78 |

26,77 |

|

Вороне^ская 20 |

16,45 |

20,43 |

16,69 |

22,67 |

|

Донская Элегия* |

18,60 |

23,50 |

18,90 |

26,70 |

|

Лиза |

19,00 |

20,24 |

21,65 |

25,60 |

|

Тулайковская Наде^да |

17,00 |

23,03 |

18,80 |

24,00 |

|

Хуторянка |

13,30 |

16,90 |

18,32 |

26,52 |

|

Юбилейная 80 |

19,00 |

19,82 |

19,94 |

23,15 |

|

Низкоуро^айные |

||||

|

^ль Варис |

18,00 |

23,05 |

18,50 |

25,80 |

|

^рсея |

18,60 |

23,21 |

18,90 |

24,32 |

|

Безенчукская Нива* |

19,25 |

22,90 |

20,90 |

26,50 |

|

Злата |

18,10 |

24,35 |

19,00 |

25,45 |

|

Радмира |

19,25 |

20,80 |

19,78 |

25,48 |

|

НСР 05 |

0,37 |

0,43 |

0,27 |

0,34 |

Примечание. *Сорта твердой яровой пшеницы.

Известно, что поступление воды из почвы и засухоустойчивость пшеницы во многом зависят от морфофизиологических параметров корней, в частности, от поглотительной их способности и глубины проникновения в почву [7] . Исходя из этого, ряд ученых предлагает отбор генотипов на засухоустойчивость проводить по количеству формируемых зародышевых корней, рассматривая данное свойство в качестве селекционного показателя [7, 8].

Выво^ы. Проведенные исследования позволяют заключить, что современные сорта яровой пшеницы, пре^де всего, формирующие повышенную уро^айность зерна, характеризуются относительно низкими адаптивными возмо^ностями к засухе как на ранних, так и на поздних этапах развития. Однако, наличие в генофонде культуры отдельных генотипов, формирующих относительно высокий уро^ай и в ^естких погодных условиях, дает основание рассчитывать на создание более засухоустойчивых сортов по сравнению с районированными. Для этого ва^но проводить отбор исходного материала не только по количеству формируемых зародышевых корней, но и по отношению длины корешка к длине проростка, считая перспективными те образцы, у которых это отношение более высокое.

Список литературы Адаптивные возможности современных сортов яровой пшеницы

- Keeping positive carbon balance under adverse conditions: responses of photosynthesis and respiration to water stress /j. Flexas, J. Bota, J. Galmés [et al.] // Physiologia Plantarum. 2006. V. 127. P. 343-352.

- Жученко А.А. Ресурсный потенциал производства зерна в России (теория и практика). М.: ООО "Издательство Агрорус", 2004. 1109 с.

- Молчан И.М., Ильина Л.Г., Кубарев П.И. Спорные вопросы в селекции растений // Селекция и семеноводство. 1996. № 1-2. С. 36-51.

- Макаренко Е.В. Перспективы применения зерна яровой пшеницы Иркутской области в прикладной биотехнологии // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2011. № 1 (1). С. 177-178.

- Смирнов Н.А., Суслов С.А. Диверсификация отраслей сельского хозяйства - основа эффективности в условиях рыночной экономики // Вестник НГИЭИ. 2013. №5 (24). С. 56-69.

- Крупнов В.А. Засуха и селекция пшеницы: системный подход // Сельскохозяйственная биология. 2011. № 1. С. 12-23.

- Осипов Ю.Ф. Физиолого-биохимические и агрофитоценотические особенности формирования продуктивности, зимозасухоустойчивости и качества зерна озимой пшеницы в условиях Северного Кавказа: автореф. дис. … докт. биол. наук в виде науч. доклада. Москва, 2000. 61 с.

- Сидоров А.В., Федосенко Д.Ф. Результаты селекции яровой пшеницы на увеличение числа и степени развития зародышевых корней // Вестник КрасГАУ. 2015. № 3 (102). С. 77-82.