Адекватная тактика ведения новорожденных с проявлением гипербилирубинемии

Автор: Ергиева С.И., Осадшая В.Н., Хлынова Н.А., Касьянова А.С.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 3 (23), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье освещаются вопросы дифференциальной диагностики неонатальных и физиологических желтух у новорожденных, тактики ведения.

Короткий адрес: https://sciup.org/142148784

IDR: 142148784 | УДК: 616.36-008.5-053.31

Текст научной статьи Адекватная тактика ведения новорожденных с проявлением гипербилирубинемии

Выраженные депопуляционные процессы, происходящие в Российской Федерации на протяжении последнего десятилетия, высокий уровень перинатальной заболеваемости и смертности требуют от отечественного здравоохранения проведения экстренных мероприятий по разработке и внедрению новых технологий перинатального обеспечения, основанных на фундаментальных научных исследованиях в области возрастной физиологии, акушерства, педиатрии и неонатологии и направленных на профилактику и адекватную коррекцию различных проявлений дезадаптационного синдрома у детей раннего возраста.

Ежегодно у 62—80 % новорожденных в России появляется клиника желтухи. Несмотря на многочисленные исследования, проведенные в разные годы для изучения причин этого состояния периода новорожденности, актуальность данной проблемы не уменьшается (Нисевич Л. Л., Яцык Г. Б., 2004; Шабалов Н. П., 2003) [2, 4]. Прежде всего, это связано с тем, что выраженная гипербилирубинемия опасна развитием нейротоксического эффекта, в первую очередь у недоношенных новорожденных в раннем неонатальном периоде развития. При этом степень токсического влияния билирубина на центральную нервную систему ребенка зависит от его концентрации в ткани мозга и продолжительности гипербилирубинемии. Таким образом, важнейшим стратегическим направлением тактики ведения ребенка с неонатальной желтухой является динамическая оценка индивидуального «безопасного уровня» билирубина, прогнозирование возможного его токсического эффекта и, соответственно, проведение адекватных превентивных мероприятий по развитию гипербилирубинемии. Причем недооценка динамики развития патологического процесса при выраженной гипербилирубинемии, запоздалое терапевтическое вмешательство могут привести к летальному исходу или тяжелой инвалидизации ребенка [1].

С другой стороны, желтуха в период ново-рожденности является самой частой причиной необоснованного и длительного лечения с использованием инвазивных методов и большого количе- ства лекарственных препаратов, многие из которых усугубляют проявления дезадаптационного синдрома.

Вместе с тем результаты научных исследований последних лет позволяют по-новому рассматривать проблему неонатальных желтух. Например, цефалокаудальное распространение желтухи, а также утверждение, что большинство неонатальных желтух, появляющихся на 2—3-й день, нарастающих на 3—4-е сутки и исчезающих в конце второй — начале третьей недели жизни, обусловленных неконъюгированным билирубином, при максимальной концентрации общего билирубина в сыворотке крови не более 256 мкмоль/л у доношенных новорожденных, — является физиологическим состоянием и не опасно для младенцев [2].

В последние годы все чаще используется термин «желтуха здоровых новорожденных». Этот диагноз фигурирует в случаях, при которых, кроме интенсивного окрашивания кожи и относительно высокой концентрации билирубина в сыворотке крови новорожденного в течение всего неонатального периода (первых 28 дней жизни), у ребенка отсутствуют проявления дезадаптационного синдрома. Такие состояния возникают при уровне билирубина в крови менее 20,8 мг % (<354 мкмоль/л) у здоровых доношенных новорожденных [1].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить обоснованность постановки диагноза неонатальная желтуха в родовспомогательных учреждениях Волгограда и Волгоградской области, а также необходимость проведения при этом лекарственной терапии, в том числе с использованием инвазивных вмешательств.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведено ретроспективное исследование 837 историй развития детей, рожденных в Областном клиническом перинатальном центре в 2008 году с диагнозом неонатальная желтуха. Изучены результаты динамических обследований детей, клинических анализов крови, включая анализ гемограммы и биохимические показатели крови — цифры общего билирубина в капиллярной и венозной крови по дням жизни, листов назначений с отметкой о проводимой терапии. Все новорожденные были разделены на две группы.

Первую группу составили доношенные дети — 91,1 % (763), вторую группу — недоношенные 8,9% (74).

При анализе историй развития новорожденных установлено, что из 3480 живорожденных за 2008 год 837 младенцам был выставлен диагноз неонатальная желтуха (24,05 %). В группе доношенных новорожденных с диагнозом неонатальная желтуха у 395 (51,76 %) детей данные клинико-лабораторных исследований соответствовали критериям физиологической желтухи и, следовательно, не нуждались в лечении.

Следует отметить, что в диагностике неонатальных желтух в группе доношенных новорожденных использовались показатели, представленные в табл. 1.

ТАБЛИЦА 1

|

Показатель |

Доношенные новорожденные, чел. |

% |

|

Гипербилирубинемия выше 256 мкмоль/л |

251 |

32,90 |

|

Длительное нарастание (позднее 3–4 сут.) |

112 |

14,67 |

|

Раннее начало |

29 |

3,80 |

|

Позднее начало |

43 |

5,60 |

|

Волнообразное течение |

71 |

9,30 |

В группе недоношенных новорожденных эти же показатели встречались со следующей частотой (табл. 2).

ТАБЛИЦА 2

|

Показатель |

Недоношенные новорожденные, чел. |

% |

|

Гипербилирубинемия выше 256 мкмоль/л |

38 |

51,35 |

|

Длительное нарастание (позднее 3–4 сут.) |

15 |

20,27 |

|

Раннее начало |

40 |

54,05 |

|

Позднее начало |

5 |

6,70 |

|

Волнообразное течение |

17 |

22,97 |

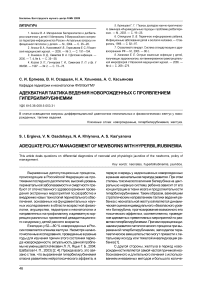

Рис. 1. Уровень билирубина на 3-и сутки жизни в исследуемых группах

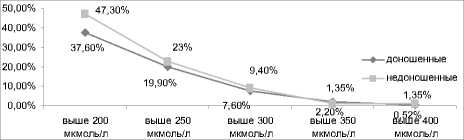

Рис. 2. Уровень билирубина на 4-е сутки в исследуемых группах

Также необходимо отметить, что в двух историях новорожденных с диагнозом неонатальная желтуха» анализы билирубина отсутствовали.

Фототерапия в группе недоношенных проводилась чаще, чем в группе доношенных новорожденных (81,1 и 54,74 % соответственно), что соотносится с мировыми литературными данными [5]. При этом установлено, что в группе доношенных новорожденных в 4,1 % случаев (32) фототерапия назначалась у здоровых детей при уровне билирубина ниже 100 мкмоль/л, а в группе недоношенных — в 2,7% (2).

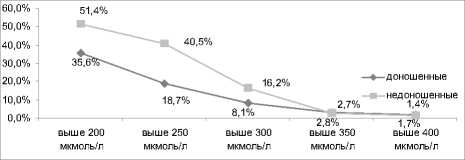

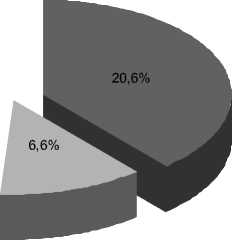

Полицитемический синдром был выставлен в группах доношенных и недоношенных детей примерно с одинаковой частотой — 20,6 (174) и 23 % (17) соответственно. Инфузионная терапия назначалась в 53,21 % (406) среди доношенных и в 91,9 % (68) среди недоношенных новорожденных. При этом, на фоне заболеваний (таких как ВУИ, ВЖК и др.) инфузионная терапия проводилась в 6,6 % (51) в группе доношенных и в 40,54 % (30) в группе недоношенных детей (рис. 3).

При анализе анамнеза и лабораторных данных исследуемых историй развития новорожденных следует, что инфузионная терапия в группе доношенных детей была направлена на лечение неонатальной желтухи необоснованно в 26 % случаев.

полицитемический синдром другие заболевания без обоснования

Рис. 3. Инфузионная терапия доношенных новорожденных с диагнозом неонатальная желтуха

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

-

1. Полученные данные свидетельствуют о неправомерности постановки диагноза неонаталь-

- ная желтуха у 51,8 % доношенных новорожденных, имевших физиологическую желтуху.

-

2. Неадекватная оценка состояния детей способствовала необоснованному использованию различных методов терапии, в частности, инвазивных методов лечения (у 26 % новорожденных), а также фототерапии (4,1 % у здоровых доношенных новорожденных).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования объективно доказывают необходимость тщательного соблюдения признанных в настоящее время критериев постановки диагноза неонатальная желтуха, что способствует уменьшению необоснованного применения различных методов лечения и снижению продолжительности пребывания детей как в родовспомогательных учреждениях, так и в стационарах выхаживания новорожденных.