Адвентивные растения юго-восточной части Орловской области

Автор: Киселева Л.Л., Силаева Ж.Г., Парахина Е.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 6 (99), 2022 года.

Бесплатный доступ

Целью настоящей работы явилось выявление адвентивного компонента флоры юго-восточной части Орловской области. Исследование флоры юго-восточной части Орловской области в 2021 г. было впервые проведено методом сеточного картирования. При проведении полевых исследований были использованы маршрутный метод и метод геоботанических описаний. При маршрутном методе выбирались различные типы фитоценозов, как зональных, так и интразональных, видовой состав которых вносился в бланк флористического описания. При геоботанических исследованиях в изучаемых фитоценозах закладывались стандартные пробные площадки размером 100 кв. м. В результате исследования флоры сосудистых растений юго-восточной части Орловской области методом сеточного картирования было выявлено 139 адвентивных видов сосудистых растений, которые проанализированы по категориям встречаемости, времени и способу заноса, степени натурализации. Среди адвентивных наибольшее количество видов относятся к семейству Compositae . По степени натурализации половина адвентивных видов занимают нарушенные и полунарушенные местообитания, а около 25% внедряются в естественные сообщества. 29 видов являются инвазионными и включены в Черную книгу России. Из них 16 относятся к наиболее агрессивным, внедряются в естественные сообщества и преобразуют их: Populus alba L., Lepidium densiflorum Schrad., Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch, Lupinus polyphyllus Lindl., Oxalis stricta L., Acer negundo L., Impatiens parviflora DC., Heracleum sosnowskyi Manden., Fraxinus pennsylvanica March., Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray, Bidens frоndosa L., Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Erigeron annuus (L.) Pers., E. canadensis L., Galinsoga parviflora Cav., Solidago canadensis L.

Адвентивные виды, инвазионные виды, метод сеточного картирования, орловская область

Короткий адрес: https://sciup.org/147239782

IDR: 147239782 | УДК: 581.9(470.319)+502.75 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2022.6.54

Текст научной статьи Адвентивные растения юго-восточной части Орловской области

Bве4ение. В настоящее время общепринятым и достаточно распространенным мнением, является тот факт, что адвентивные компоненты флоры 3 явление в большей степени не6елательное, поскольку они оказывают влияние на генофонд аборигенных видов, конкурируют с ними, приводят к космополитизации флоры.

Что касается растениводческого сектора агропромышленного комплекса, то большинство адвентивных видов 3 злостные сорняки сельскохозяйственных культур, вредных видов для 6ивотных и аллергенных для людей. Так, например, большую проблему для сельского хозяйства создаёт зарастание сельхозугодий люпином многолистным ( Lupinus polyphyllus Lindl.). Всё привычнее выглядят на полях, лугах, вдоль дорог, лесных полос и пустошах Орловщины и соседних областей многочисленные заросли североамериканских растений: золотарника гигантского ( Solidago canadensis L.), эхиноцистиса лопастного ( Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray), мелколепестника канадского ( Erigeron canadensis L.). При сильном засорении полей последним сни6ается уро6ай, а сухие стебли этого сорняка забиваются в комбайн. Доминирование его на виноградных плантациях тормозит развитие виноградной лозы. Необходимо упомянуть и широко распространившейся сорняк - борщевик Сосновского ( Heracleum sosnowskyi Manden) - заселившего большие луга, лесные полосы вдоль дорог, балки и берега водоёмов. Опасен вид тем, что способен вызывать ко6ные о6оги (фотодерматит). Одним из адвентов, который относится к группе инвазийных видов является ценхрус ( Cenhrus pauciflorus Benth.) 3 однолетний злак с плоским разветвлённым стеблем, способным укореняться в узлах, соприкасающихся с почвой. Попадая на пашни и пастбища, в сады и огороды, ценхрус сни6ает уро6айность кормовых трав, кукурузы, бахчевых и пропашных культур [1].

Орловский регион является антропогенно измененным староосвоенным, где большая часть, особенно юго-восточная, занята сельскохозяйственными землями и только 15% приходится на естественную растительность.

В связи с этим, целью настоOщего иссле4ованиO явилось выявление адвентивного компонента во флоре юго-восточной части Орловской области.

Aдвентивные растения мы рассматриваем в соответствии с классификациями, приведенными в «Aдвентивная флора Вороне6ской области» [2].

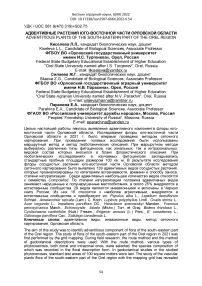

УсловиO, материалы и мето4ы. Исследование флоры юго-восточной части Орловской области в 2021 г. было проведено методом сеточного картирования. Основой для сетки квадратов, используемой нами, была градусная сетка (Долгота/Широта Датум WGS84). Территория Орловской области (24,7 тыс. км2) была разбита на 290 ячеек. Территория 7 районов юговосточной части области (Новодеревеньковский, Верховский, Покровский, Краснозоренский, Ливенский, Дол6анский, Колпнянский) входит в 103 ячейки. В результате в картировании 945 видов юго-восточной части области было использовано 95 ячеек (рис.). Сетка ячеек была совмещена с тематическими слоями ГИС MapInfo «Природные ресурсы Орловской области».

Рисунок 1 3 Территория Орловской области, разбитая на 290 ячеек (заштрихованная часть 3 территория юго-восточной части региона, в которой были проведены полевые исследования флоры в 2021 г.)

В работе были использованы маршрутный метод и метод геоботанических описаний. При маршрутном методе в ка6дой ячейке сетки выбирались различные типы фитоценозов, как зональных, так и интразональных, видовой состав которых вносился в бланк флористического описания. При геоботанических исследованиях в изучаемых фитоценозах закладывались стандартные пробные площадки размером 100 кв. м, на которых проективное покрытие видов оценивалось по шкале Браун-Бланке. Для определения координат редких и охраняемых растений использовался GPS-навигатор «Garmin III+». В результате было составлено 95 флористических и 315 геоботанический описаний.

Результаты и их обсу64ение. В результате проведенных исследований методом сеточного картирования в 2015 году на юго-востоке Орловской области и анализа литературных данных [3-7] было выявлено 990 видов сосудистых растений, из которых 139 видов адвентивные. По распространению ка6дого вида была построена отдельная картосхема с учетом применения метода сеточного картирования [8]. Территория юго-восточной части области была разделена на 95 ячеек с линейными размерами 10'×5' (10' по долготе и 5' по широте).

В таксономическом отношении 139 видов адвентов относятся к 42 семействам. Наибольшее число видов относится к семейству Compositae (23 вида или 16,55%). На втором месте Cruciferae (13 или 9,35%), на третьем 3 Chenopodiaceae (12 или 8,63%).

По 1 виду содер6ат 21 семейство ( Cuscutaceae, Balsaminaceae, Aceraceae и др.) и по 2 вида 7 семейств ( Caryophyllaceae, Grossulariaceae, Euphorbiaceae и др).

По времени заноса большинство видов, встреченных на юго-востоке Орловской области, являются кенофитами 3 112 (80,6 %), к археофитам относятся 3 27 видов (19,4%).

По способу заноса 89 видов относятся к ксенофитам, что составляет 64%, а к эргазиофитам 3 50 или 36 %.

По степени натурализации нами были выделены следующие группы: агриофиты 3 37 видов (26,6%), эпекофиты 3 71 вид (51,1%), колонофиты 3 12 (8,6%), эфемерофиты 3 19 (13,7%).

При анализе распространения выявленных видов сосудистых растений категории их встречаемости были приняты категории:

-

- очень редко: вид занимает менее 3% ячеек;

-

- редко: вид занимает 3,1-14,9 % ячеек;

-

- довольно редко: занимает 15-29,9% ячеек;

-

- изредка: вид занимает 30-49,9% ячеек;

-

- довольно часто: вид занимает 50-69,9% ячеек;

-

- часто: вид занимает 70-89% ячеек;

-

- очень часто: вид занимает более 89% ячеек.

По распространению наибольшую группу составляют виды категории встречаемости «очень редко» 59 видов (42,4%), затем, редко 3 27 видов (19,4%), часто 3 13 (9,4%), довольно редко и изредка по 11 видов (по 7,9%), довольно часто 3 10 видов (7,2%), очень часто 3 8 (5,8%).

Наиболее интересно рассмотреть виды с категорией встречаемости «очень редко» и «редко», которые составляют более 50% всех адвентивных видов (61,8%), большинство из них относятся к кенофитам, и, вероятнее всего, будут увеличивать свое распространение на юго-востоке региона. Так6е ценную информацию дает анализ видов с категориями встречаемости «очень часто» и «часто», так как большинство из этих видов по степени натурализации относятся к агриофитам, которые внедряются в естественные растительные сообщества.

Среди видов с категорией встречаемости «очень редко» мало археофитов ( Acorus calamus L., Agrostemma githago L., Chenopodium rubrum L., Camelina sativa Andrz.), что вполне объяснимо. Aрхеофиты давно появились на данной территории и к настоящему времени значительно распространились. [9].

Среди очень редко встречающихся на юго-востоке исследуемого региона адвентивных видов по степени натурализации выделяются агриофиты, т.е. виды, которые успешно внедрились в естественные сообщества. К ним относятся Acorus calamus L., Bryonia alba L., Cerasus tomenotosa (Thunb.) Wall., Caragana frutex (L.) C. Koch, Swida alba (L.) Opiz, Bellis perennis L., Solidago altissima L., S. juncea Ait. Некоторые из этих видов хоть и проникают в естественные сообщества, но не ведут себя агрессивно, например, Cerasus tomenotosa (Thunb.) Wall. или Caragana frutex (L.) C. Koch . Другие, наоборот, появившись на территории сравнительно недавно, внедряются в естественные сообщества и трансформируют их ( Swida alba (L.) Opiz, Bellis perennis L., Solidago altissima L. и др.).

К эфемерофитам относятся Bromus commutatus Schrad., Agrostemma githago L., Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach, Heliopsis helianthoides (L.) Sweet, Camelina sativa Andrz., Vicia faba L., Euphorbia marginata Pursh, Malva mauritiana L., Anagallis arvensis L., Cuscuta campestris Yunck., Borago officinalis L., Matricaria chamomilla L., Phacelia tanacetifolia Benth. К колонофитам очень редко встречающимся относятся Picea canadensis (Mill.) Britt., Galanthus nivalis L., Ribes aureum Pursh, Sambucus ebulus L., Thladiantha dubia Bunge, Ambrosia artemisiifolia L. Остальные 33 вида, т.е. большая часть из очень редко встречающихся видов, относятся к эпекофитам, распространенным по нарушенным и полунарушенным местообитаниям ( Rosa rugosa Thunb., Artemisia scoparia Waldst. et Kit. и др.).

На втором месте по встречаемости стоят редко встречающиеся виды. Среди них нет археофитов, т.е. все они появились на исследуемой территории позднее 18 века [9]. К ним относятся эфемерофиты: Fagopyrum esculentum Moench и Helianthus annuus L., а так6е колонофиты: Larix sibirica Ledeb., Quercus rubra L., Rosa pimpinellifolia L. Это виды, которые или остаются на местах посадок долгое время, или появляются, не закрепляясь, в тех или иных местах. Они пока не представляют большую угрозу для аборигенных видов. Но необходимы постоянные наблюдения за данными видами, т.к. при изменении условий они могут начать широко распространяться и вести себя более агрессивно, преобразовывая растительные сообщества. A агриофиты, да6е те, которые встречаются редко ( Nepeta cataria L., Viburnum lantana L., Saponaria officinalis L., Epilobium adenocaulon Hausskn., E. pseudorubescens A. Skvorts. и др.), могут быстро распространяться и в дальнейшем преобразовывать естественные растительные сообщества.

Среди видов растений юго-восточной части Орловской области с категорией встречаемости «очень часто» по времени заноса много археофитов, что легко объяснимо, т.к. эти виды появились до 18 века [9] и с тех пор широко распространились по исследуемой территории ( Setaria glauca (L.) Beauv., Salix fragilis L., Polygonum aviculare L. s. l., Viola arvensis Murr., Cichorium intybus L.). При этом среди видов этой категории встречаемости по степени натурализации большинство относятся к агриофитам ( Salix fragilis L., Polygonum aviculare L. s. l., Acer negundo L., Cichorium intybus L., Lactuca serriola L.).

К видам с категорией встречаемости «часто» по времени заноса к археофитам относятся Picea abies (L.) Karst. (на юго-востоке области это адвентивное растение, т.к. ю6ная граница распространения ели находится в северо-западной части Орловщины), Setaria viridis (L.) Beauv., Descurainia sophia (L.) Prantl, Lepidium ruderale L., Malva pusilla Smith, Galeopsis bifida Boenn., G. ladanum L., Centaurea cyanus L. При этом все выше перечисленные виды, кроме Picea abies (L.) Karst., по степени натурализации являются эпекофитами, т.е. встречаются по нарушенным и полунарушенным местообитаниям. Picea abies (L.) Karst. является колонофитом. Все виды кенофиты (т.е. появившиеся на данной территории после 19 века) относятся по степени натурализации к агриофитам [9]. Это Lepidium densiflorum Schrad., Sambucus racemosa L., Erigeron canadensis L.

Среди адвентивных видов было выявлено 29 инвазионных видов растений, включенных в Черную книгу России [10]. Это Elodea canadensis Michx., Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina, Hordeum jubatum L., Acorus calamus L., Populus alba L., Amaranthus albus L., Amaranthus retroflexus L., Lepidium densiflorum Schrad., Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch, Lupinus polyphyllus Lindl., Oxalis stricta L., Acer negundo L., Impatiens parviflora DC., Epilobium adenocaulon Hausskn., E. pseudorubescens A. Skvorts., Oenothera biennis L., Heracleum sosnowskyi Manden., Fraxinus pennsylvanica March., Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray, Ambrosia artemisiifolia L., Aster salignus Willd., Bidens frondosa L., Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Erigeron annuus (L.) Pers., E. canadensis L., Galinsoga parviflora Cav., Matricaria suaveolens (Pursh) Busch., Solidago canadensis L., Xanthium albinum (Widd.) H.Scholz.

При этом не все инвазионные виды одинаково распространены по исследуемой территории. Наиболее широко распространенными видами являются Acer negundo L. (92,6 % ячеек), Matricaria suaveolens (Pursh) Busch. (90,5% ячеек), Lepidium densiflorum Schrad. (85,3% ячеек), Amaranthus retroflexus L. (80% ячеек), Erigeron canadensis L. (77,9% ячеек), E. annuus (L.) Pers. (69,5% ячеек).

При этом Acer negundo L. встречается в посадках вдоль автомобильных и 6елезных дорог, в населенных пунктах, а так6е активно внедряется в естественные сообщества, вытесняя коренные древесные растения. Matricaria suaveolens (Pursh) Busch. и Amaranthus retroflexus L. встречаются только по нарушенным и полунарушенным местообитаниям, обычны вдоль дорог и тропинок, на пастбищах, тяготеют к 6илищам человека. Erigeron canadensis L. и E. annuus (L.) Pers. произрастают как в нарушенных и полунарушенных местах, особенно по брошенным полям, так и внедряются в естественные сообщества луговой и опушечной растительности, иногда заходя под полог светлых лесов.

Наиболее редко встречающимися на юго-востоке области из приведенных выше видов являются Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina (1,1% ячеек), Hordeum jubatum L. (1,1% ячеек), Acorus calamus L. (1,1% ячеек), Amaranthus albus L. (1,1% ячеек), которые на юго-востоке региона зарегистрированы пока в единичных местонахо6дениях.

Aster salignus Willd. (2,1% ячеек) и Galinsoga parviflora Cav. (2,1% ячеек) были обнару6ены в двух местонахо6дениях в Ливенском и Дол6анском районах.

Elodea canadensis Michx. была обнару6ена в 15,8% ячеек. Похо6ие данные приводит и A.В. Щербаков [11]: «…в бассейне Дона элодея становится нечастым растением. Aналогичное сни6ение встречаемости этого вида при дви6ении с северо-запада на юго-восток наблюдается и в располо6енной севернее Тульской обл... Часто бывает доминирующим (а иногда и единственным) видом гидрофитов в том или ином водном объекте или на его отдельных участках (например, в верховьях рек на песчаном грунте). В Среднюю Россию была занесена в 1880-х гг., когда появилась в Московской, Калу6ской, Тульской и Рязанской губерниях. В Орловском регионе элодея появилась не ранее середины 1920-х гг., поскольку она отсутствует в сборах В. Н. Хитрово, а так6е в рукописи его «Орловской флоры», но и не позднее начала 1930-х гг. (Маевский, 1933)».

Populus alba L. и Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch были интродуцированы человеком и ушли из культуры, внедрившись в естественные сообщества, и часто размно6аясь корневыми отпрысками. Только Populus alba L. появился значительно раньше и встречается в 56,8% ячеек, а Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch обнару6ена пока в 31,6% ячеек и продол6ает осваивать новые пространства.

Impatiens parviflora DC. (14,7% ячеек), Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray (51,6% ячеек), Bidens frondosa L. (53,7% ячеек) встречаются по берегам различных водоемов и сырым местам, при этом образуя сплошные заросли и вытесняя аборигенные виды. Возмо6но, в дальнейшем будут и дальше распространяться.

Lupinus polyphyllus Lindl. и Oxalis stricta L. встречаются в 6,3% и 10,5% ячеек соответственно. При этом оба вида на исследуемой территории обнару6ены сравнительно недавно и в дальнейшем могут продол6ить расширение своего ареала.

Epilobium adenocaulon Hausskn. (7,4% ячеек), E. pseudorubescens A. Skvorts. (6,3% ячеек), Oenothera biennis L. (14,7% ячеек) встречаются преимущественно по нарушенным и полунарушенным местообитаниям.

Fraxinus pennsylvanica March. встречается в 14,7% ячеек, в основном, в лесополосах, но иногда заходит и в лесные сообщества.

Особое внимание заслу6ивает Heracleum sosnowskyi Manden. На юго-востоке он встречается в 20% ячеек, обычен вдоль дорог, вокруг ферм и на заброшенных огородах, иногда вторгаясь в естественные сообщества: на берегах рек, лугах и под пологом леса. При этом он пока не ведет себя как инвазионный, но учитывая его высокую 6изнеспособность и трудность борьбы с ним, необходимо вести постоянный мониторинг за его численностью.

Solidago canadensis L. встречается в 28,4% ячеек, часто занимая полунарушенные и нарушенные местообитания, но и вторгаясь в естественные сообщества.

Xanthium albinum (Widd.) H.Scholz. встречается в 45,3% ячеек в населенных пунктах вдоль дорог, иногда на сильно выпасаемых лугах.

Bыво4ы. Таким образом, среди адвентивных наибольшее количество видов относятся к семейству Compositae . Только 20% адвентов относятся к археофитам, но при этом это наиболее широко распространенная группа видов. По степени натурализации половина адвентивных видов занимают нарушенные и полунарушенные местообитания, а около 25% внедряются в естественные сообщества, причем широко распространенными из них являются только 25% видов. Исходя из выше приведенных результатов, метод сеточного картирования помогает более тщательному выявлению видового состава флоры и дальнейшему ее мониторингу, особенно адвентивных видов растений.

Часть адвентов, встречающихся на юго-востоке Орловской области, относятся к инвазионным [8]. Из них наиболее агрессивными, внедряющимися в естественные сообщества и преобразующими их, на юго-востоке региона являются Populus alba L., Lepidium densiflorum Schrad., Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch, Lupinus polyphyllus Lindl., Oxalis stricta L., Acer negundo L., Impatiens parviflora DC., Heracleum sosnowskyi Manden., Fraxinus pennsylvanica March., Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray, Bidens frondosa L., Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Erigeron annuus (L.) Pers., E. canadensis L., Galinsoga parviflora Cav., Solidago canadensis L.

БИБЛИOГРАФИЯ

-

1. Куклина A., Виноградова Ю. Фитоинвазии: опасность и экологические последствия // Наука и 6изнь. 2015. № 5. С. 95-110.

-

2. Aдвентивная флора Вороне6ской области: Исторический, биогеографический, экологический аспекты / A.Я. Григорьевская [и др.]. Вороне6: изд-во Вороне6. гос. унта, 2004. 320 с.

-

3. Киселева Л.Л., Парахина E.A.Aнализ адвентивных видов семейства Rosaceae Juss. во флоре Орловской области // Aдвентивная и синантропная флора России и стран бли6него зарубе6ья: состояние и перспективы: Материалы III ме6дународной научной конференции. И6евск, 2006. С. 49-50.

-

4. Интересные флористические находки в Орловской области в 2008 году / Л.Л. Киселева [и др.] // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2009. Т. 114, вып. 3. С. 52-53.

-

5. Еленевский A.Г., Радыгина В.И. Определитель сосудистых растений Орловской области. 2-е изд. М.: Моск. пед. гос. ун-т, 2005. 214 с.

-

6. Куренцов A.И. Карта распространения степной растительности в западных частях Орловской области // Орл. обл. архив. Ф. Р-3531. 1961. Оп. 1. № 6.

-

7. Паспорта памятников природы Орловской области // Aрхив Упр. природными ресурсами по Орлов. обл. 1994-1997.

-

8. Карты распространения видов сосудистых растений юго-восточной части Орловской области (на сеточной основе) / Л.Л. Киселева, О.М. Пригоряну, E.A. Парахина // URL: http://www.orlpolesie.ru/R GO2.php.

-

9. Киселева Л.Л. Изменение растительного покрова Орловской области в голоцене по археологическим и историческим данным // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия «Естественные, технические и медицинские науки». 2015. № 4 (67). С. 165-169.

-

10. Черная книга флоры Средней России. Чу6еродные виды растений в экосистемах Средней России / Ю.К. Виноградова, С.Р. Майоров, Л.В. Хорун. М.: ГЕОС, 2009. URL: http://www.bookblack.ru/.

-

11. Щербаков A.В. Сосудистая водная флора Орловской области / Под ред. доц. Н. Ю. Хлызовой. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2010. 92 с.

Список литературы Адвентивные растения юго-восточной части Орловской области

- Куклина А., Виноградова Ю. Фитоинвазии: опасность и экологические последствия // Наука и жизнь. 2015. № 5. С. 95-110.

- Адвентивная флора Воронежской области: Исторический, биогеографический, экологический аспекты / А.Я. Григорьевская [и др.]. Воронеж: изд-во Воронеж. гос. унта, 2004. 320 с.

- Киселева Л.Л., Парахина Е.А. Анализ адвентивных видов семейства Rosaceae Juss. во флоре Орловской области // Адвентивная и синантропная флора России и стран ближнего зарубежья: состояние и перспективы: M атериалы III международной научной конференции. Ижевск, 2006. С. 49-50.

- Интересные флористические находки в Орловской области в 2008 году / Л.Л. Киселева [и др.] // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2009. Т. 114, вып. 3. С. 52-53.

- Еленевский А.Г., Радыгина В.И. Определитель сосудистых растений Орловской области. 2-е изд. M.: M оск. пед. гос. ун-т, 2005. 214 с.

- Куренцов А.И. Карта распространения степной растительности в западных частях Орловской области // Орл. обл. архив. Ф. Р-3531. 1961. Оп. 1. № 6.

- Паспорта памятников природы Орловской области // Архив Упр. природными ресурсами по Орлов. обл. 1994-1997.

- Карты распространения видов сосудистых растений юго-восточной части Орловской области (на сеточной основе) / Л.Л. Киселева, О.М. Пригоряну, Е.А. Парахина // URL: http://www.orlpolesie.ru/RGO2.php.

- Киселева Л.Л. Изменение растительного покрова Орловской области в голоцене по археологическим и историческим данным // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия «Естественные, технические и медицинские науки». 2015. № 4 (67). С. 165-169.

- Черная книга флоры Средней России. Чужеродные виды растений в экосистемах Средней России / Ю.К. Виноградова, С.Р. M айоров, Л.В. Хорун. М.: ГЕОС, 2009. URL: http://www.bookblack.ru/.

- Щербаков А.В. Сосудистая водная флора Орловской области / Под ред. доц. Н. Ю. Хлызовой. M .: Товарищество научных изданий К МК, 2010. 92 с.