Афиллофороидные грибы в лесных экосистемах Водлозерьяу

Автор: Заводовский Петр Геннадьевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 3 (94), 2008 года.

Бесплатный доступ

В лесных экосистемах Водлозерья изучено биологическое разнообразие афиллофороидных грибов. Приведены данные о приуроченности афиллофороидных грибов к древесным субстратам. Выявлены закономерности сходства и различия в биоте афиллофороидных грибов в континентальных и островных лесных экосистемах.

Афиллофороидные грибы (макромицеты), лесные экосистемы водлозерья, субстрат, тип гнили

Короткий адрес: https://sciup.org/14749434

IDR: 14749434 | УДК: 582.284

Текст научной статьи Афиллофороидные грибы в лесных экосистемах Водлозерьяу

Состояние лесных экосистем принято оценивать с позиций биологического разнообразия входящих в их состав высших растений, мохообразных и лишайников. Между тем грибы являются одним из важнейших компонентов гетеротрофного блока лесных экосистем. При нормальном функционировании лесных экосистем особая роль принадлежит грибам – редуцентам древесины, или ксило-трофам. Большая часть из них относится к группе афиллофороидных макромицетов, ранее составлявших порядок Aphyllophorales, а в настоящее время рассматриваемых в составе нескольких порядков. Представители различных семейств и родов активно участвуют в разложении древесины на всех стадиях этого процесса [6].

Грибы-макромицеты встречаются в основном в тех лесах, где существует наиболее благоприятная среда для их развития и распространения [35]. Наибольшее видовое разнообразие афилло-фороидных грибов характерно для старых естественных, мало затронутых интенсивной хозяйственной деятельностью лесных фитоценозов, что в значительной мере связано с наличием здесь большого количества мертвой древесины – субстрата для развития этих грибов [27].

В связи с этим важное значение в настоящее время приобретают исследования биологического разнообразия афиллофороидных базидиоми-цетов на особо охраняемых природных территориях, где еще сохранились массивы старовозрастных лесов, слабо затронутые человеческой деятельностью.

Именно такой территорией является Водлозе-рье, где был создан Национальный парк «Водло-зерский». Водлозерский парк проектировался и развивался в полном соответствии с принятой в 1995 году Севильской стратегией и в 2001 году первым среди парков России вошел во всемирную сеть биосферных резерватов UNESCO [36].

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследуемая территория Водлозерья (62º21′ с. ш. и 36º51′ в. д.) занимает обширные территории в бассейне озера Водлозера и реки Илексы, где еще сохранились крупные лесные массивы, не нарушенные деятельностью человека. Более 10 % территории занято озерами и реками. Типичный ландшафт болот и заболоченных лесов, сформировавшийся на древней озерно- ледниковой равнине, представлен на большей части бассейна реки Илексы. Район расположен на стыке северной и средней подзон тайги и отличается большим разнообразием лесных, лесоболотных, болотных, водно-болотных и водных экосистем, отражающих природные особенности таежной зоны Европейского Севера России. Болота являются неотъемлемым компонентов природных ландшафтов и занимают 191 тыс. га [3].

Около 50 % площади занято лесами. На большей части территории Водлозерья (свыше 90 %) преобладает растительность, связанная со среднетаежными старовозрастными зеленомошными хвойными древостоями. Доминируют еловые сфагновые и долгомошные заболоченные леса в сочетании с зеленомошными ельниками. Сообщества, характерные для северной тайги, представлены ельниками воронично-черничными и сосняками багульниковосфагновыми, произрастающими в основном в верховьях реки Илексы [37]. Экологический спектр еловых лесов широк и представлен 9 типами леса: от бедных сфагновых до самых производительных (кисличных). Для ельников характерно абсолютное преобладание черничного типа (67,2 %). Второе место занимают долго-мошники (23,1 %). Остальные типы леса представлены незначительно [2]. В то же время на значительной части островов оз. Водлозера доминируют вторичные лесные экосистемы: березняки, осинники, ивняки. Это связано с интенсивной антропогенной нагрузкой, которую испытывали лесные экосистемы островов в XIX – начале XX века.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование биоты афиллофороидных грибов проводилось в лесных экосистемах Водлозе-рья (в окрестностях д. Куганаволок; в окрестностях кордонов Пильмасозеро, Бостилово и турбазы «Охтома»; на побережьях рек Сухая Водла, Новгуда, Илекса; на островах оз. Водлозе-ра: Валгостров, Великостров, Ильинский погост, Канзанаволок, Колгостров, Пелгостров, Марь, Охтомостров, Рагуново, Шендома, Шуйостров) в 2002–2008 годах.

На указанных территориях в соответствии с целью и задачами исследования проводился сбор афиллофороидных макромицетов по методике составления гербария грибов [22].

Идентификация видов афиллофороидных грибов проводилась по определителям [7], [28], [5], [30], [42], [43], [38].

Гербарные сборы переданы на хранение в гербарий Петрозаводского государственного университета (PZV), гербарий Института леса КарНЦ РАН (PTZ), гербарий Helsinki University Botanical Museum (H). Часть гербарных образцов была определена младшим научным сотрудником, кандидатом биологических наук А. В. Руоколайнен (лаборатория лесной миколо- гии и энтомологии Института леса КарНЦ РАН) и докторами R. Penttilä и H. Kotiranta (Finnish Environment Institute), за что автор выражает им свою благодарность и признательность.

Видовое название древесных растений приводилось по определителям [32], [23]: Pinus sylvestris L. (сосна обыкновенная), Picea abies (L.) Karst. (ель европейская), Larix sibirica Ledeb. (лиственница сибирская), Juniperus communis L. (можжевельник обыкновенный), Betula pendula Roth. (береза повислая или бородавчатая), Betula pubescens Ehrh. (береза пушистая), Alnus incana (L.) Moench. (ольха серая), Populus tremula L. (осина), Sorbus aucuparia L. (рябина обыкновенная), Salix caprea L. (ива козья), Malus sylvesrtis (L.) Mill. (яблоня лесная).

При описании типов гнилей в статье использована шкала, предложенная А. Т. Вакиным, О. И. Полубояриновым, В. А. Соловьевым [10]: 1-й тип – пестрая, коррозионная, губчато-волокнистая;

2-й тип – белая, коррозионно-деструктивная, трухляво-волокнистая;

-

3-й тип – бурая, деструктивная, трухлявая;

-

4-й тип – умеренная, мягкая, плесневая.

Для анализа трофической принадлежности афиллофороидных грибов к субстрату применена классификация А. Е. Коваленко [15] и Л. Г. Буровой [8], [9], согласно которой выделяют следующие обозначения: 1. Сапротрофы на опаде (Fd); 2. Сапротрофы на подстилке (St); 3. Гумусовые сапротрофы (Hu); 4. Сапротрофы на разрушенной древесине (Lep); 5. Сапротрофы на неразрушенной древесине (Lei); 6. Паразиты (Le); 7. Сапротрофы на погребенной древесине (Lh); 8. Копротрофы (E); 9. Сапротрофы на мхах (Ms); 10. Карботрофы (С); 11. Симбиотрофы ми-коризообразователи (Mr); 12. Политрофы (Pt).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

До настоящего времени изучение афилло-фороидных грибов в лесных экосистемах Вод-лозерья носило преимущественно кратковременный эпизодический характер. Первые исследования биоты афиллофороидных грибов в районе р. Новгуда были проведены R. Penttilä и H. Kotiranta в 1994 году. На территории Вод-лозерья ими было выявлено 83 вида трутовых грибов [44]. В процессе дальнейших исследований список ранее выявленных на территории Водлозерья афиллофороидных грибов значительно пополнился новыми видами в результате сборов, проведенных в 2005 году в окрестностях кордонов Пильмасозеро, Гавручей и турбазы «Охтома» на 6 постоянных пробных площадях и 2 пробных площадях на участках ветровала 2000 года, а также в результате анализа гербарных образцов Ботанического музея университета г. Хельсинки, в результате чего на территории Водлозерья в 2006 году было отмечено 177 видов, относящихся к 91 роду, из которых 38 афиллофороидных грибов являются индикаторными видами для старых и очень старых лесов, а 12 видов относятся к числу редких [21].

В результате дальнейших проведенных исследований [12], [13] установлено, что в лесных экосистемах Водлозерья зарегистрировано 205 видов афиллофороидных грибов, относящихся к 97 родам, 35 семействам и 12 порядкам.

Наибольшее количество видов афиллофоро-идных грибов отмечено на Picea abies (85 видов) и на Populus tremula (44 вида). По одному виду зарегистрировано на Malus sylvesrtis и Juniperus communis . 17 видов растут на почве. 2 вида отмечено на плодовых телах грибов. Среди 125 видов, приуроченных исключительно к хвойным породам, 75 отмечены исключительно на ели, 14 – на сосне, 3 – на лиственнице, то есть являются стенотрофами.

Из 153 видов на лиственных видах древесных растений тенденцию к узкой специализации проявляют: на березе повислой – 10 видов; на березе пушистой – 10 видов; на ольхе – 6 видов; на осине – 18 видов; на рябине – 3 вида; на иве – 3 вида. Среди эвритрофов, заселяющих наибольшее количество видов древесных растений (3 и более субстратов), следует отметить:

-

1) Basidioradulum radula (3 субстрата);

-

2) Cerrena unicolor (3 субстрата);

-

3) Corticium roseum (3 субстрата);

-

4) Daedaleopsis confragosa (5 субстратов);

-

5) Daedaleopsis septentrionalis (3 субстрата);

-

6) Fomitopsis pinicola (5 субстратов);

-

7) Gloeophyllum sepiarium (3 субстрата);

-

8) Gloeoporus dichrous (3 субстрата);

-

9) Hapalopilus rutilans (3 субстрата);

-

10) Oxyporus corticola (4 субстрата);

-

11) Phanerochaete sanguinea (4 субстрата);

-

12) Phellinus conctatus (3 субстрата);

-

13) Phellinus lundellii (4 субстрата);

-

14) Phellinus igniarius (4 субстрата);

-

15) Phellinus punctatus (3 субстрата);

-

16) Phaeolus schweinitzii (2 древесных субстрата и почва);

-

17) Polyporus ciliatus (3 субстрата);

-

18) Pycnoporus cinnabarinus (3 субстрата);

-

19) Trametes hirsutа (4 субстрата);

-

20) Trametes ochracea (3 субстрата);

-

21) Trametes pubescens (3 субстрата);

-

22) Trametes trogii (3 субстрата).

Таким образом, в лесных экосистемах Во-длозерья отмечено 22 вида-эвритрофа.

Наибольшее количество видов афиллофоро-идных грибов относится к группе сапротрофов на неразрушенной древесине (Lei), вызывающих 2-й тип гнили. Из них на хвойных породах зарегистрировано 40 видов афиллофороидных гиме-номицетов, а на лиственных – 58 видов. Среди сапротрофов на неразрушенной древесине, вызывающих 2-й тип гнили, Chondrostereum purpureum, Phanerochaete sanguinea, Phlebiella sulphurea, Resinicium bicolor и Skeletocutis odora отмечены как на хвойных, так и на лиственных породах. Среди сапротрофов на неразрушенной древесине, вызывающих 3-й тип гнили, зарегистрированным как на хвойных, так и на лиственных породах является Gloeophyllum sepiarium. Среди сапротрофов на разрушенной древесине (Lep) преобладают виды афиллофо-роидных базидиомицетов, вызывающие 2-й тип гнили (из них на хвойных породах отмечено 8 видов, а на лиственных – 16 видов). Antrodiella faginea и Athelia decipiens растут на плодовых телах грибов. Antrodia heteromorpha – сапротроф на разрушенной древесине вызывает 3-й тип гнили. Гриб отмечен на Betula pendula и Larix sibirica. Среди паразитов преобладают афилло-фороидные макромицеты, вызывающие 2-й тип гнили (из них на хвойных породах отмечено 5 видов, а на лиственных – 10 видов). Среди паразитов, вызывающих 2-й тип гнили, зарегистрированным как на хвойных, так и на лиственных породах будет Fomitopsis pinicola. Особые группы представляют напочвенные грибы: гумусовые (Hu) и симбиотрофы, или микоризообра-зователи (Mr) (17 видов). Они представлены видами родов: Albatrellus, Bankera, Cantharellus, Clavariadelphus, Coltricia, Hydnum, Ramaria и др.

При анализе типов гнилей установлено, что 2 вида афиллофороидных макромицета вызывают 1-й тип, 150 видов – 2-й тип и 53 вида – 3-й тип гнили.

В лесных экосистемах Водлозерья преобладают виды афиллофороидных макромицетов, вызывающих белую, коррозионно-деструктивную, трухляво-волокнистую гниль (2-й тип) (73,1 %). На долю грибов, вызывающих бурую, деструктивную, трухлявую гниль (3-й тип), приходится 25,9 % и на долю грибов, вызывающих пеструю, коррозионную, губчато-волокнистую гниль (1-й тип), – 1 %. Грибы, вызывающие 4-й тип гнили, не обнаружены. Таким образом, по процентному соотношению типов гнили изучаемая биота афиллофороидных грибов в лесных экосистемах Водлозерья характерна для таежной зоны.

Видовое разнообразие афиллофороидных макромицетов в лесных экосистемах Водлозерья представлено в таблице.

Видовое разнообразие афиллофороидных макромицетов в лесных экосистемах Водлозерья

|

Вид гриба |

Лесные экосистемы |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

1. Albatrellus confluens |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

2. Albatrellus ovinus |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

3. Amphinema byssoides |

+ |

+ |

||||

|

4. Amylocystis lapponica |

+ |

+ |

+ |

|||

|

5. Antrodia albobrunnea |

+ |

+ |

||||

|

6. Antrodia crassa |

+ |

+ |

||||

|

7. Antrodia heteromorpha |

+ |

+ |

||||

|

8. Antrodia infirma |

+ |

+ |

||||

|

9. Antrodia mellita |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

Продолжение таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

10. Antrodia primaeva |

+ |

+ |

||||

|

11. Antrodia pulvinascens |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

12. Antrodia serialis |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

13. Antrodia sinuosa |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

14. Antrodia sitchensis |

+ |

+ |

||||

|

15. Antrodia xantha |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

16. Antrodiella citrinella |

+ |

+ |

+ |

|||

|

17. Antrodiella faginea |

+ |

+ |

||||

|

18. Antrodiella romellii |

+ |

+ |

||||

|

19. Antrodiella semisupina |

+ |

+ |

||||

|

20. Aporpium caryae |

+ |

+ |

||||

|

21. Asterodon ferruginosus |

+ |

+ |

+ |

|||

|

22. Athelia decipiens |

+ |

+ |

||||

|

23. Bankera fuligineoalba |

+ |

+ |

||||

|

24. Basidioradulum radula |

+ |

+ |

+ |

|||

|

25. Bjerkandera adusta |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

26. Botryobasidium botryosum |

+ |

+ |

||||

|

27. Botryobasidium laeve |

+ |

+ |

||||

|

28. Botryobasidium subcoronatum |

+ |

+ |

||||

|

29. Botryohypochnus isabellinus |

+ |

+ |

||||

|

30. Cantharellus cibarius |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

31. Ceraceomyces serpens |

+ |

+ |

||||

|

32. Cerrena unicolor |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

33. Ceriporia reticulata |

+ |

+ |

||||

|

34. Ceriporiopsis aneirina |

+ |

+ |

||||

|

35. Ceriporiopsis mucida |

+ |

+ |

||||

|

36. Ceriporiopsis pannocincta |

+ |

+ |

||||

|

37. Ceriporiopsis resinascens |

+ |

+ |

||||

|

38. Ceriporiopsis subvermispora |

+ |

+ |

||||

|

39. Chondrostereum purpureum |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

40. Clavariadelphus fistulosus |

+ |

+ |

||||

|

41. Clavariadelphus pistillaris |

+ |

+ |

||||

|

42. Clavicorona pyxidata |

+ |

+ |

||||

|

43. Climacocystis borealis |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

44. Coltricia perrenis |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

45. Сonferticium ochraceum |

+ |

+ |

||||

|

46. Coniophora arida |

+ |

+ |

||||

|

47. Coniophora olivacea |

+ |

+ |

||||

|

48. Corticium roseum |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

49. Creolophus cirrhatus |

+ |

+ |

||||

|

50. Crustoderma dryinum |

+ |

+ |

||||

|

51. Cylindrobasidium laeve |

+ |

+ |

||||

|

52. Cystostereum murraii |

+ |

+ |

||||

|

53. Daedaleopsis confragosa |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

54. Daedaleopsis confragosa F. rubescens |

+ |

+ |

||||

|

55. Daedaleopsis septentrionalis |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

56. Daedaleopsis tricolor |

+ |

+ |

||||

|

57. Datronia mollis |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

58. Dichomitus squalens |

+ |

+ |

||||

|

59. Dichostereum borealis |

+ |

+ |

||||

|

60. Diplomitoporus crustulinus |

+ |

+ |

||||

|

61. Diplomitoporus flavescens |

+ |

+ |

+ |

|||

|

62. Fistulina hepatica |

+ |

+ |

||||

|

63. Fomes fomentarius |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

64. Fomitopsis pinicola |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

65. Fomitopsis rosea |

+ |

+ |

+ |

|||

|

66. Ganoderma lipsiense |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

67. Ganoderma lucidum |

+ |

+ |

Продолжение таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

68. Gloeophyllum sepiarium |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

69. Gloeophyllum odoratum |

+ |

+ |

+ |

|||

|

70. Gloeophyllum protractum |

+ |

+ |

||||

|

71. Gloeoporus dichrous |

+ |

+ |

+ |

|||

|

72. Gloeoporus taxicola |

+ |

+ |

+ |

|||

|

73. Gloiodon strigosus |

+ |

+ |

||||

|

74. Hapalopilus rutilans |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

75. Hapalopilus aurantiacus |

+ |

+ |

||||

|

76. Haploporus odorus |

+ |

+ |

||||

|

77. Hericium coralloides |

+ |

+ |

||||

|

78. Heterobasidion annosum |

+ |

+ |

+ |

|||

|

79. Heterobasidion parviporum |

+ |

+ |

||||

|

80. Hydnellum aurantiacum |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

81. Hydnellum ferrugineum |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

82. Hydnellum suaveolens |

+ |

+ |

||||

|

83. Hydnum repandum |

+ |

+ |

+ |

|||

|

84. Hydnum rufescens |

+ |

+ |

||||

|

85. Hymenochaete fuliginosa |

+ |

+ |

||||

|

86. Hymenochaete tabacina |

+ |

+ |

||||

|

87. Hyphoderma argillaceum |

+ |

+ |

||||

|

88. Hypodontia abieticola |

+ |

+ |

||||

|

89. Hyphodontia radula |

+ |

+ |

+ |

|||

|

90. Hyphodontia pallidula |

+ |

+ |

||||

|

91. Inonotus obliquus |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

92. Inonotus radiatus |

+ |

+ |

||||

|

93. Inonotus rheades |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

94. Ischnoderma benzonium |

+ |

+ |

+ |

|||

|

95. Junghuhnia collabens |

+ |

+ |

||||

|

96. Junghuhnia luteoalba |

+ |

+ |

||||

|

97. Lenzites betulinа |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

98. Leptoporus mollis |

+ |

+ |

||||

|

99. Leucogyrophana romellii |

+ |

+ |

||||

|

100. Onnia leporina |

+ |

+ |

+ |

|||

|

101. Onnia tomentosa |

+ |

+ |

||||

|

102. Oligoporus caesius |

+ |

+ |

||||

|

103. Oligoporus fragilis |

+ |

+ |

||||

|

104. Oligoporus guttulatus |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

105. Oligoporus hibernicus |

+ |

+ |

||||

|

106. Oligoporus lateritius |

+ |

+ |

||||

|

107. Oligoporus placentus |

+ |

+ |

||||

|

108. Oligoporus sericeomollis |

+ |

+ |

||||

|

109. Oligoporus stipticus |

+ |

+ |

||||

|

110. Oligoporus subcaesius |

+ |

+ |

||||

|

111. Oxyporus corticola |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

112. Oxyporus populinus |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

113. Parmastomyces transmutans |

+ |

+ |

||||

|

114. Peniophora polygonia |

+ |

+ |

||||

|

115. Perenniporia subacida |

+ |

+ |

+ |

|||

|

116. Phanerochaete laevis |

+ |

+ |

||||

|

117. Phanerochaete sanguinea |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

118. Phellinus chrysoloma |

+ |

+ |

+ |

|||

|

119. Phellinus cinereus |

+ |

+ |

+ |

|||

|

120. Phellinus conctatus |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

121. Phellinus ferrugineofuscus |

+ |

+ |

+ |

|||

|

122. Phellinus ferruginosus |

+ |

+ |

||||

|

123. Phellinus laevigatus |

+ |

+ |

||||

|

124. Phellinus lundellii |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

125. Phellinus laricis |

+ |

+ |

Продолжение таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

126. Phellinus nigricans |

+ |

+ |

||||

|

127. Phellinus nigrolimitatus |

+ |

+ |

+ |

|||

|

128. Phellinus igniarius |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

129. Phellinus pini |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

130. Phellinus populicola |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

131. Phellinus punctatus |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

132. Phellinus tremulae |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

133. Phellinus viticola |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

134. Phaeolus schweinitzii |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

135. Phellodon tomentosus |

+ |

+ |

||||

|

136. Phlebiopsis gigantea |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

137. Phlebia centrifuga |

+ |

+ |

||||

|

138. Phlebia radiata |

+ |

+ |

||||

|

139. Phlebia rufa |

+ |

+ |

||||

|

140. Phlebia tremellosa |

+ |

+ |

||||

|

141. Phlebiella sulphurea |

+ |

+ |

||||

|

142. Pleurotus pulmonaris |

+ |

+ |

+ |

|||

|

143. Piloderma bicolor |

+ |

+ |

||||

|

144. Piptoporus betulinus |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

145. Polyporus badius |

+ |

+ |

+ |

|||

|

146. Polyporus ciliatus |

+ |

+ |

+ |

|||

|

147. Polyporus melanopus |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

148. Polyporus squamosus |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

149. Polyporus pseudobetulinus |

+ |

+ |

||||

|

150. Polyporus tubaeformis |

+ |

+ |

||||

|

151. Polyporus varius var. elegans |

+ |

+ |

||||

|

152. Polyporus varius var. varius |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

153. Polyporus varius var. nummularis |

+ |

+ |

||||

|

154. Porotheleum fimbriatum |

+ |

+ |

||||

|

155. Pseudotomentella mucidula |

+ |

+ |

||||

|

156. Pycnoporus cinnabarinus |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

157. Pycnoporellus fulgens |

+ |

+ |

+ |

|||

|

158. Radulodon erikssonii |

+ |

+ |

||||

|

159. Ramaria aurea |

+ |

+ |

||||

|

160. Ramaria flava |

+ |

+ |

||||

|

161. Resinicium bicolor |

+ |

+ |

||||

|

162. Resinicium furfuraceum |

+ |

+ |

||||

|

163. Rigidoporus crocatus |

+ |

+ |

||||

|

164. Serpula himantioides |

+ |

+ |

||||

|

165. Sistotrema raduloides |

+ |

+ |

||||

|

166. Sistotremastrum niveocremeum |

+ |

+ |

||||

|

167. Sistotremastrum suecicum |

+ |

+ |

||||

|

168. Skeletocutis amorpha |

+ |

+ |

+ |

|||

|

169. Skeletocutis brevispora |

+ |

+ |

+ |

|||

|

170. Skeletocutis chrysella |

+ |

+ |

||||

|

171. Skeletocutis kuehneri |

+ |

+ |

||||

|

172. Skeletocutis lenis |

+ |

+ |

+ |

|||

|

173. Skeletocutis odora |

+ |

+ |

+ |

|||

|

174. Skeletocutis papyracea |

+ |

+ |

||||

|

175. Skeletocutis stellae |

+ |

+ |

+ |

|||

|

176. Skeletocutis subincarnata |

+ |

+ |

||||

|

177. Scytinostroma galactinum |

+ |

+ |

||||

|

178. Spongipellus spumeus |

+ |

+ |

||||

|

179. Steccherinum fimbriatum |

+ |

+ |

||||

|

180. Steccherinum ochraceum |

+ |

+ |

+ |

|||

|

181. Stereum hirsutum |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

182. Stereum sanguinolentum |

+ |

+ |

||||

|

183. Stereum subtomentosum |

+ |

+ |

Окончание таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

184. Thellephora terrestris |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

185. Tomentella cinerascens |

+ |

+ |

||||

|

186. Tomentella lapida |

+ |

+ |

||||

|

187. Tomentella stuposa |

+ |

+ |

||||

|

188. Tomentella subclavigera |

+ |

+ |

||||

|

189. Tomentella sublilacina |

+ |

+ |

||||

|

190. Tomentella terrestris |

+ |

+ |

||||

|

191. Tyromyces fissilis |

+ |

+ |

||||

|

192. Trametes gibbosa |

+ |

+ |

||||

|

193. Trametes hirsuta |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

194. Trametes ochracea |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

195. Trametes pubescens |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

196. Trametes suaveolens |

+ |

+ |

||||

|

197. Trametes trogii |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

198. Trametes velutina |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

199. Trametes versicolor |

+ |

+ |

||||

|

200. Trechispora mollusca |

+ |

+ |

||||

|

201. Trichaptum abietinum |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

202. Trichaptum fusco-violaceum |

+ |

+ |

||||

|

203. Trichaptum laricinum |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

204. Trichaptum pargamenum |

+ |

+ |

+ |

+ |

||

|

205. Veluticeps abietina |

+ |

+ |

+ |

|||

|

Итого |

159 |

27 |

61 |

37 |

178 |

111 |

Соотношение видов афиллофороидных грибов в группах типов леса

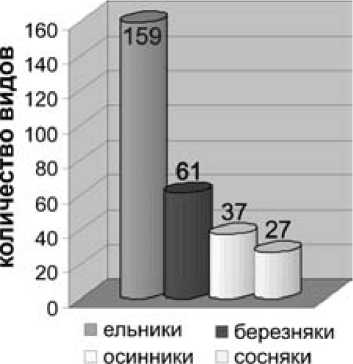

Из полученных данных (рисунок) видно, что в березняках отмечен 61 вид афиллофороидных базидиомицетов, в осинниках – 37 видов и в сосняках – 27 видов. Среди ельников преобладают ельники черничные – Piceetum myrtillosum ; среди сосняков – сосняки брусничные ( Pinetum vacciniosum ).

Биологическое разнообразие афиллофороид-ных грибов выше в континентальных лесных экосистемах – 178 видов, в то время как на островах отмечено 111 видов. 84 вида являются общими, встречающимися как в островных, так и в континентальных экосистемах. Для сравнения биоты афиллофороидных грибов в континентальных и островных экосистемах был использован коэффициент Жаккара:

K = C / (A + B) – C, где А – число видов в континентальных экосистемах; В – число видов в островных экосистемах; С – число общих видов, имеющихся в континентальных и островных экосистемах. В результате мы имеем:

K = 84 / (178 + 111) – 84 = 0,4.

Полученный результат, К = 0,4, возможно, может быть объяснен следующими причинами.

-

1) Биологическое разнообразие афиллофоро-идных грибов в лесных экосистемах Водлозерья на континенте выше, чем на островах, так как проникновению грибов с материка мешает пространственная или физико-географическая изоляция. Физико-географическими преградами могут быть горные хребты, крупные пресноводные водоемы и моря, пустыни, леса и т. п. [14]. Естественной водной преградой служит оз. Во-длозеро, и, следовательно, естественные ареалы распространения многих видов афиллофороид-ных грибов проходят вдоль его границы. В то же время на самих островах отмечено 27 видов, которые не зарегистрированы в континентальных экосистемах вокруг оз. Водлозеро.

-

2) Многие островные экосистемы длительное время до середины XX подвергались антропогенному влиянию, так как на островах располагались деревни, производились интенсивные рубки леса (а на некоторых островах рубки продолжаются до сих пор), разрабатывались пашни и сенокосы, осуществлялся выпас скота. Континентальные экосистемы такому сильному воздействию не подвергались. В результате в настоящее время на многих островах Водлозерья доминируют вторичные лесные экосистемы, березняки и осинники, повсеместно распространены луга и пастбища, вдоль побережья произрастают ольха серая, рябина обыкновенная, ива козья, береза повислая и береза пушистая. В таких экосистемах видовой состав афиллофороидных грибов сильно обеднен и, как правило, представлен широко распростра-

- ненными видами. Старовозрастные хвойные леса сохранились на очень немногих островах Водло-зерья. В континентальных лесных старовозрастных экосистемах видовое разнообразие афилло-фороидных грибов гораздо выше. Данная точка зрения согласуется с мнением большинства авторитетных ученых в области экологии грибов, поскольку к настоящему времени сложилось мнение, что афиллофороидные грибы являются перспективным объектом при оценке антропогенного влияния на лесные экосистемы [11], [25], [29], [4]. В лесных биогеоценозах с усилением антропогенного воздействия и, в первую очередь, рекреационной нагрузки увеличивается общее число ослабленных и больных деревьев, в том числе пораженных гнилью [20]. Их видовой состав в лесах, подверженных антропогенному воздействию, сильно обеднен, при этом происходит замещение чувствительных видов широко распространенными видами – эвритрофами. Наибольшее видовое разнообразие характерно для старых, естественных, мало затронутых интенсивной хозяйственной деятельностью лесных экосистем (в нашем случае это континентальные экосистемы), что в значительной степени связано с наличием здесь подходящего субстрата и микроклиматических условий, благоприятствующих произрастанию редких видов [38], [27], [26], [34].

Коренные леса, не испытывающие антропогенных воздействий, являются эталонами эволюционно развивающихся сообществ, в которых функции саморегуляции направлены на оптимизацию всех ценотических структур, в том числе и комплексов афиллофороидных грибов. Любые изменения структур фитоценозов влекут за собой изменения в грибных сообществах и частичную (или полную) потерю устойчивости в экосистеме. В результате антропогенной трансформации микоценозов меняется не только их видовое богатство, но и происходит перераспределение биоцено-тической значимости видов вплоть до полной смены комплексов доминантных видов [31], [33]. В то же время только на островах отмечены такие редкие виды, как Ganoderma lucidum, Gloeophyllum protractum, Haploporus odorus и др. Заметим, что данный вопрос является дискуссионным и требует дальнейшего всестороннего изучения. На территории Водлозерья выявлены краснокнижные виды: Неricium coralloides [17], [18], в настоящее время занесен в Красную книгу Республики Карелия [19] со статусом 3 (NT); Hydnum repandum – был включен в Красную книгу Карелии [18] со статусом 4 (I), но в настоящее время из Красной книги Республики Карелия снят [19]; Clavariadelphus pistillaris [18], [19] – со статусом 3 (VU); Polyporus pseudobetulinus, занесенный в Красную книгу Восточной Фенноскандии [41] и Красную книгу Республики Карелия [19] со статусом 2 (EN). В Красную книгу Республики Карелия [19] также занесены следующие виды афиллофороидных грибов, найденные на территории Водлозерья: Antrodia crassa 2 (EN), Antrodia mellita 3 (VU), Antrodia primaeva 3 (VU), Antrodia pulvinascens 3 (VU), Antrodiella citrinella 3 (VU), Dichomitus squalens 3 (NT), Ganoderma lucidum 3 (VU), Gloeophyllum protractum 3 (NT), Gloiodon strigosus 3 (VU), Junghuhnia collabens 3 (VU), Haploporus odorus 3 (VU), Leptoporus mollis 3 (NT), Oligoporus hibernicus 3 (NT), Parmastomyces transmutans 3 (VU), Radulodon erikssonii 3 (VU), Rigidoporus crocatus 3 (VU), Skeletocutis lenis 3 (VU), Tyromyces fissilis 3 (VU). В результате наших сборов на территории Водлозерья были отмечены новые места произрастания видов афиллофороидных грибов в Республике Карелия: Antrodia mellita, Antrodia pulvinascens, Antrodiella citrinella, Dichomitus squa-lens, Ganoderma lucidum, Gloeophyllum protractum, Haploporus odorus, Неricium coralloides, Parmastomyces transmutans, Skeletocutis lenis. Полученные данные послужили основой для того, чтобы эти виды были включены в Красную книгу Республики Карелия [19]. В процессе научной стажировки с 29 октября по 4 ноября 2007 года в Finnish Environment Institute и Helsinki University Botanical Museum под руководством докторов R. Penttilä и H. Kotiranta был проанализирован видовой состав афиллофороидных макромицетов Водлозерья и Финляндии и сделаны выводы о расширении списка редких видов с учетом информации об их распространении в Карелии, России и Европе [7], [5], [24], [30], [39], [40]. Основываясь на авторитетном мнении этих специалистов, в Красную книгу Республики Карелия можно предварительно рекомендовать включить еще дополнительно 20 видов афиллофороидных грибов. Следует отметить, что приведенный ниже список может корректироваться по мере поступления новых данных о биологии и экологии афил-лофороидных грибов.

ВИДЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

-

1. Antrodia infirma – р. Новгуда. На территории Российской Федерации вид ранее не был отмечен [6]. На территории Финляндии является очень редким видом [30], [40]. В Карелии редкий вид отмечен в Калевальском и Пудожском районах [24]. Вид является индикатором для девственных хвойных лесов [30], [16], [21], [39], [40]. Рекомендуется включить данный вид в Красную книгу Республики Карелия со статусом 3 (VU).

-

2. Antrodia sitchensis – кордон Пильмасозеро. В Финляндии очень редок на всей территории, немного заходит на север [30], [40]. В Республике Карелия является редким видом (отмечен в Костомукшском и Пудожском районах, а также в заповеднике «Кивач»), нуждающимся в мониторинге, так как до недавнего времени не был найден в России [6], [24], [21]. Рекомендуется включить данный вид в Красную книгу Республики Карелия со статусом 4 (DD).

-

3. Antrodiella faginea – р. Новгуда. На территории Финляндии и в Республике Карелия явля-

- ется редким, малоизученным видом [30], [40]. Поскольку он впервые найден на территории Республики Карелия [21], то рекомендуется включить данный вид в Красную книгу Республики Карелия со статусом 4 (DD).

-

4. Antrodiella romellii – о. Ильинский погост. Поскольку данный вид второй раз найден на территории Республики Карелия (единственная находка до этого была сделана в Кондопожском районе [24]), то рекомендуется включить этот вид в Красную книгу Республики Карелия со статусом 4 (DD).

-

5. Conferticium ochraceum – национальный парк «Водлозерский». До этого в Карелии была единичная находка в Костомукшском районе [24]. Поскольку сведений о его местонахождении в Карелии недостаточно, то рекомендуется включить его в Красную книгу Республики Карелия со статусом 4 (DD).

-

6. Ceriporiopsis mucida – р. Новгуда. Повсеместно встречается в регионах Российской Федерации [5]. На территории Карелии отмечен в Кондопожском и Пудожском районах. Поскольку данный вид на территории Республики Карелия является редким [21], а сведений о его распространении недостаточно, то рекомендуется включить его в Красную книгу Республики Карелия со статусом 4 (DD).

-

7. Ceriporiopsis subvermispora – р. Новгуда. Поскольку данный вид на территории Республики Карелия является редким, единственная находка на территории Водлозерья [24], [21], а сведений о его распространении недостаточно, то рекомендуется включить этот вид в Красную книгу Республики Карелия со статусом 4 (DD).

-

8. Diplomitoporus crustulinus – р. Новгуда. На территории Российской Федерации является редким видом [5]. В Финляндии – редкий северный вид. В Карелии является редким видом, отмечен в Лоухском, Калевальском, Костомукшском, Пудожском районах и Национальном парке «Паанаярви» [24]. Вид является индикатором для девственных хвойных лесов [30], [16], [21], [39], [40]. Данный вид может рассматриваться как реликтовый [16; 119–126]. Рекомендуется включить его в Красную книгу Республики Карелия со статусом 3 (VU).

-

9. Diplomitoporus flavescens – о. Колгостров, тропа Новгуда – Варишпельда, р. Новгуда. В России встречается на видах рода Pinus , редок [5]. В Финляндии является очень редким видом [30], [40]. Поскольку данный вид является редким на территории Республики Карелия, единичная находка на территории Водлозерского национального парка [24], [21], то рекомендуется включить этот вид в Красную книгу Республики Карелия со статусом 3 (VU).

-

10. Fistulina hepatica – р. Вама. В Финляндии является очень редким видом [30], [40]. Единственная находка на территории Республики Карелия. Рекомендуется включить его в Красную книгу Республики Карелия со статусом 3 (VU).

-

11. Hapalopilus aurantiacus – р. Сухая Водла. Гриб имеет широкое географическое распространение, но встречается редко, преимущественно в лесах. Желтовато-оранжевая окраска базидиомы и реакция с КОН служат отличительными признаками гриба в природе [5]. Поскольку на территории Карелии данный вид считается редким, отмечен в Калевальском и Костомукшском районах [24], то рекомендуется включить данный вид в Красную книгу Республики Карелия со статусом 4 (DD).

-

12. Oligoporus lateritius – о. Ильинский погост. Недавно описанный вид, о распространении которого нет точных данных на территории Российской Федерации. Отмечен в Карелии, Норвегии, Швеции, Финляндии [5]. На территории Финляндии и Карелии является редким северным видом, в девственных лесах Лапландии встречается только в единичных местах [30], [40]. В Карелии отмечен в Калевальском, Костомукшском, Пудожском районах [24]. Является индикаторным видом для старовозрастных хвойных лесов [16], [21], [39]. Рекомендуется включить данный вид в Красную книгу Республики Карелия со статусом 3 (VU).

-

13. Onnia tomentosa – р. Вама. В СССР являлся редким видом [7]. В Финляндии и на прилегающей территории России – очень редким южным видом [30], [40]. В Республике Карелия встречается редко, отмечен в Сортавальском районе и на о. Валаам [24]. Рекомендуется включить данный вид в Красную книгу Республики Карелия со статусом 3 (LC).

-

14. Perenniporia subacida – о. Великостров, р. Новгуда. На территории Российской Федерации является редким видом [5]. В Финляндии очень редок, чаще встречается на севере [30], [40]. В Республике Карелия является редким видом, отмечен в Калевальском, Костомукшском, Медвежьегорском, Пудожском, Сортавальском районах [24]. Является индикаторным видом для старовозрастных хвойных лесов [16], [21], [39]. Рекомендуется включить данный вид в Красную книгу Республики Карелия со статусом 3 (VU).

-

15. Phellinus ferruginosus – о. Колгостров. Особенно распространен в широколиственных лесах Кавказа, но продвигается на север до Ленинградской области и Прибалтики [24]. В Финляндии и на прилегающей территории России считается очень редким южным видом [30], [40]. В Карелии встречается редко. Отмечен в Кондопожском районе и заповеднике «Кивач» [24]. Поскольку сведений о его распространении в Республике Карелия недостаточно, то рекомендуется включить данный вид в Красную книгу Республики Карелия со статусом 4 (DD).

-

16. Phellinus laricis – р. Сухая Водла. На территории Финляндии было сделано всего две находки, а также обнаружен в Вепсском лесу в области Санкт-Петербурга [30], [40]. Единственная находка на территории Республики Карелия. Поскольку сведений о его распространении в Республике Карелия недостаточно, то рекомендуется включить данный вид в Красную книгу Республики Карелия со статусом 4 (DD).

-

17. Polyporus tubaeformis – о. Колгостров. В России до 1998 года был неизвестен. Отмечен в Норвегии, Швеции, Финляндии [5]. Впервые зарегистрирован на территории России в Лоух-ском районе Республики Карелия – единичная находка [24]. Поскольку сведений о его распространении недостаточно, то рекомендуется включить данный вид в Красную книгу Республики Карелия со статусом 4 (DD).

-

18. Porotheleum fimbriatum – турбаза «Охто-ма». Распространен в Европе, Северной Америке, на Кавказе, Урале, в Сибири. В Карелии до этого был известен только в Кондопожском районе и в заповеднике «Кивач» [24]. В Карелии является редким видом [21]. Поскольку сведений о его распространении недостаточно, то рекомендуется включить данный вид в Красную книгу Республики Карелия со статусом 4 (DD).

-

19. Pseudotomentella mucidula – Водлозерье. Поскольку гриб отмечен впервые в Республике Карелия [22], то рекомендуется включить данный вид в Красную книгу Республики Карелия со статусом 4 (DD).

-

20. Skeletocutis chrysella – Бостилово, турбаза «Охтома», тропа Новгуда – Варишпельда, р. Нов-гуда. В Финляндии является редким северным видом [30], [40]. До настоящего исследования было отмечено всего 2 находки на территории Карелии в Калевальском и Пудожском районах [24]. Поскольку сведений о его распространении недостаточно, то рекомендуется включить данный вид в Красную книгу Республики Карелия со статусом 4 (DD).

-

3) В процессе научных экспедиций были исследованы лишь самые крупные острова оз. Водлозера, а всего их насчитывается 150 [37]. Следовательно, в результате дальнейших исследований список видов афиллофороидных грибов, встречающихся на островах, может быть расширен.

Работа выполнена при финансовой поддержке Комитета по науке и высшей школы г. Санкт-Петербурга и Конкурсного центра фундаментального естествознания Министерства образования Российской Федерации (грант № МО4-2.6Д-381).

Список литературы Афиллофороидные грибы в лесных экосистемах Водлозерьяу

- Ананьев В. А., Раевский Б. В., Грабовик С. И. Организация лесного мониторинга в коренных еловых лесах национального парка «Водлозерский»//Национальный парк «Водлозерский»: природное разнообразие и культурное наследие. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2001. C. 117-122..

- Ананьев В. А., Раевский Б. В., Грабовик С. И. Коренные еловые леса Национального парка «Водлозерский»: структура, динамика и состояние//Водлозерские чтения: Естественнонаучные и гуманитарные основы природоохранной, научной и просветительской деятельности на охраняемых природных территориях Русского Севера: Материалы научно-практической конференции, посвященной 15-летию Национального парка «Водлозерский». Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2006. С. 88-93..

- Антипин В. К. Болота Национального парка «Водлозерский»: разнообразие, мониторинг, использование//Структура и динамика природных экосистем и формирование народной культуры на территории НП «Водлозерский»: Материалы отчетной конференции о научной деятельности НП «Водлозерский» по итогам 2002-2004 гг. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2005. С. 26-30..

- Арефьев С. П. Трансформация биоты в импактных зонах городов Тюменского Севера и ее использование в биоиндикации//3-я международная конференция «Освоение Севера и проблемы рекультивации». Сыктывкар, 1996. С. 8-9..

- Бондарцева М. А. Определитель грибов России. Порядок афиллофоровые. СПб.: Наука, 1998. Вып. 2. 391 с.

- Бондарцева М. А. Эколого-биологические закономерности функционирования ксилотрофных базидиомицетов в лесных экосистемах//Грибные сообщества лесных экосистем: Материалы координационных исследований. М.; Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2000. С. 9-25..

- Бондарцева М. А., Пармасто Э. Х. Определитель грибов СССР. Порядок афиллофоровые. Л.: Наука, 1986. Вып. 1. 192 с..

- Бурова Л. Г. Экология грибов макромицетов. М.: Наука, 1986. 221 с..

- Бурова Л. Г. Экология макромицетов. М.: Наука, 1986. 24 с..

- Вакин А. Т., Полубояринов О. И., Соловьев В.А. Альбом пороков древесины. М.: Лесная промышленность, 1969. 78 с.

- Жлоба Н. М. О возможностях оценки загрязнения лесных экосистем по микологическим показателям//Биомониторинг лесных экосистем: Материалы междунар. школы-семинара. Каунас, 1987. С. 164-165..

- Заводовский П. Г. Субстратная специализация афиллофороидных грибов в лесных экосистемах Водлозерья//Вопросы современной науки и практики/Университет им. В. И. Вернадского. 2007. № 4 (10). Т. 1. С. 220-223..

- Заводовский П. Г. Эколого-трофические группы афиллофороидных грибов в лесных экосистемах Водлозерья//Materiály IV mezinărodni vĕdecko-praktiká conference «Evropská vĕda XXI stoleti-2008». Dil 13. Praha: Publishing House «Education and Science», 2008. S. 11-12.

- Ивантер Э. В. Краткий курс зоогеографии. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. 84 с..

- Коваленко А. Е. Экологический обзор грибов из порядков Polyporales s. str, Boletales, Agaricales s. str., Russulales в горных лесах центральной части Северо-Западного Кавказа//Микол. и фитопатол. 1980. Т. 14. Вып. 4. С. 300-314..

- Коткова В. М., Бондарцева М. А., Крутов В. И. Афиллофороидные грибы//Разнообразие биоты Карелии: условия формирования, сообщества, виды. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2003. С. 119-126.

- Красная книга РСФСР. Растения. М., 1988. 591 с.

- Красная книга Карелии/Науч. ред. Э. В. Ивантер, О. Л. Кузнецов. Петрозаводск: Изд-во «Карелия», 1995. 286 с.

- Красная книга Республики Карелия/Науч. ред. Э. В. Ивантер, О. Л. Кузнецов. Петрозаводск: Изд-во «Карелия», 2007. 368 с..

- Крутов В. И., Кивиниеми С. Н., Тимофеев А. В. К лесопатологической характеристике рекреационных насаждений о. Валаам//Природные комплексы Валаама и воздействие на них рекреации. Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1983. С. 93-100..

- Крутов В. И., Коткова В. М., Руоколайнен А. В., Заводовский П. Г. Предварительные результаты изучения биоты афиллофороидных грибов Национального парка «Водлозерский»//Водлозерские чтения: Естественнонаучные и гуманитарные основы природоохранной, научной и просветительской деятельности на охраняемых природных территориях Русского Севера: Материалы научно-практической конференции, посвященной 15-летию Национального парка «Водлозерский». Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2006. С. 118-124..

- Крутов В. И., Шубин В. И. Составление гербария грибов//Методы полевых и лабораторных исследований растений и растительного покрова. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. С. 11-24..

- Лантратова А. С., Овчинникова Е. А. Определитель деревьев и кустарников Карелии. Петрозаводск: Изд-во «Карелия», 1978. 158 с..

- Лосицкая В. М. Афиллофоровые грибы Республики Карелия: Автореф. дис. … канд. биол. наук. СПб., 1999. 23 с..

- Маркелов А. В., Минеева Н. Я., Гордиенко П. В. Грибы в системе биоиндикации радиационных нагрузок//Биоиндикация и мониторинг. М., 1991. С. 129-139.

- Марфенина О. Е. Антропогенная экология почвенных грибов. М.: «Медицина для всех», 2005. 196 с..

- Мухин В. А. Биота ксилотрофных базидиомицетов Западно-Сибирской равнины. Екатеринбург, 1993. 231 с..

- Мухин В. А. Полевой определитель трутовых грибов. Екатеринбург, 1997. 104 с.

- Научные основы устойчивости лесов к дереворазрушающим грибам/В. Г. Стороженко, М. А. Бондарцева, В. А. Соловьев, В. И. Крутов. М., 1992. 221 с..

- Ниемеля Т. Трутовые грибы Финляндии и прилегающей территории России. Хельсинки, 2001. 120 с..

- Мухин В. А., Веселкин Д. В., Брындина Е. В. и др. Основные закономерности современного этапа эволюции микобиоты лесных экосистем//Грибные сообщества лесных экосистем: Материалы координационных исследований. М.; Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2000. С. 26-36..

- Раменская М. Л. Определитель высших растений Карелии. Петрозаводск, 1960. 485 с..

- Стороженко В. Г. Формирование комплексов дереворазрушающих грибов в коренных лесах//Грибы и водоросли в биоценозах: Материалы международной конференции, посвященной 75-летию биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. М.: МАКС Пресс, 2006. С. 154-155..

- Стороженко В. Г. Структура микоценозов устойчивых лесных сообществ//Лесобиологические исследования на Северо-Западе таежной зоны России: итоги и перспективы: Материалы научной конференции, посвященной 50-летию Института леса Карельского научного центра РАН (3-5 октября 2007 г.). Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. С. 107-114.

- Суфиянова Г. Ф., Михайлова В. А. Грибы-макромицеты степных районов Республики Башкортостан//Биология -наука XXI века: 9-я международная Пущинская школа-конференция молодых ученых (18-22 апр. 2005 г.). Пущино: Пущинский научный центр РАН, 2005. С. 307..

- Червяков О. В. Водлозерский парк: поиск нового формационного пути//Структура и динамика природных экосистем и формирование народной культуры на территории НП «Водлозерский»: Материалы отчетной конференции о научной деятельности НП «Водлозерский» по итогам 2002-2004 гг. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2005. С. 6-14..

- Хохлова Т. Ю., Антипин В. К., Токарев П. Н. Особо охраняемые природные территории Карелии. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2000. 312 с..

- Юпина Г. А. Дереворазрушающие грибы антропогенных территорий//Изучение грибов в биогеоценозах. IV Всесоюзная конференция. Свердловск, 1988. С. 158..

- Kotiranta H., Niemelä T. Uhanalaiset käävät Suomessa. Helsinki, 1996. 184 p.

- Niemelä T. Käävat puiden sienet. Helsinki, 2005. 320 p.

- Red Data Book of East Fennoskandia/H. Kotiranta, P. Uotila, S. Sulkava et al. Helsinki, 1998. 351 p..

- Ryvarden L., Gilbertson R. L. European Polypores. Oslo, 1993. Part 1. P. 1-387..

- Ryvarden L., Gilbertson R. L. European Polypores. Oslo, 1994. Part 2. P. 388-743..

- Siitonen J., Penttilä R., Kotiranta H. Coarse woody debris, polyporus fungi and saproxylic insects in an old-growth spruce forest in Vodlozero National Park, Russian Karelia//Ecol. Bull. 2001. Vol. 49. P. 231-242.