AFLP-анализ сортового полиморфизма Capsicum annuum L

Автор: Снигирь Е.А., Пышная О.Н., Кочиева Е.З., Рыжова Н.Н.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетический полиморфизм, динамика популяций

Статья в выпуске: 1 т.48, 2013 года.

Бесплатный доступ

Резюме. AFLP-систему мультилокусного маркирования использовали для оценки потенциала генетического разнообразия у 45 сортов перца овощного Capsicum annuum L. В результате отобрано 8 праймерных комбинаций, наиболее информативных для маркирования генома перца. С их помощью для каждого сорта получены специфичные ДНК-спектры. Всего детектировано 956 полиморфных AFLP-фрагментов, из которых 182 характеризовали индивидуальные генотипы сортов. Рассчитанные коэффициенты межсортовых генетических различий (GD) варьировали от 0,005 до 0,064. На построенной дендрограмме все сорта объединялись в общий кластер со слабой внутренней дифференциацией, что указывало на низкую степень генетического полиморфизма. В то же время формирование дистанцированных базальных ветвей, выявленное у образцов близкородственных культурных видов C. frutescens, C. chinense и C. baccatum, отражает потенциал их генетического разнообразия, который может быть использован в селекции перца овощного.

Генетическое разнообразие, генетический полиморфизм, aflp-маркеры

Короткий адрес: https://sciup.org/142134820

IDR: 142134820 | УДК: 635.649:631.522/.524:577.2

Текст научной статьи AFLP-анализ сортового полиморфизма Capsicum annuum L

Для оценки потенциала разнообразия генетического пула селекционеры традиционно используют фенотипические дескрипторы и/или

Работа поддержана грантами РФФИ 11-04-00446 и Государственным контрактом № 16.М04.11.0004 от 19.04.2011 с Министерством образования и науки РФ.

биохимические маркеры. Однако всем известные трудности, связанные с полигенностью большинства фенотипических признаков и их зависимостью от условий окружающей среды, ограничивают применение такого подхода. Кроме того, при больших объемах детальная характеристика коллекций по фенотипу достаточно трудозатратна. Поэтому незаменимым дополнением к фенотипическому описанию сортов становятся техники ДНК-генотипирования.

На современном этапе для генотипирования коллекций применяются различные по воспроизводимости, надежности и эффективности маркерные системы — RFLP (restriction fragmentlength polymorphism), RAPD (random amplified polymorphic DNA), STS (sequence tagged sites), AFLP (amplified fragment length polymorphism), SSR (simple sequence repeat), SNP (single nucleotide polymorphism) и др., позволяющие определять полиморфизм в различных областях генома. В настоящее время наиболее популярен быстрый и высоко воспроизводимый метод AFLP-анализа, дающий возможность одновременно анализировать большое число (50-300) полиморфных локусов преимущественно селективно-нейтральной природы, представленных уникальными и умеренно повторяющимися последовательностями (6). AFLP широко используется для анализа популяционного полиморфизма, филогенетических отношений, идентификации видов, маркирования локусов, сцепленных с хозяйственно ценными признаками (79). В селекции метод подходит для предварительной оценки генетического пула с целью планирования стратегии скрещиваний, подбора комбинаций генотипов, а также для проведения отбора (9-11). AFLP-подход хорошо зарекомендовал себя при исследованиях генетического полиморфизма у разных объектов, в том числе у культивируемых видов растений (12-14).

Мы оценили потенциал генетического разнообразия у сортов перца сладкого Capsicum annuum , наиболее часто используемых в отечественной селекции, с помощью AFLP-системы мультилокусного анализа.

Методика . Для исследования отобрали 45 наиболее распространенных сортов перца сладкого C . annuum отечественной селекции, в том числе 28 — селекции Всероссийского НИИ селекции и семеноводства овощных культур (ВНИИССОК), а также наиболее известные зарубежные сорта. Кроме того, были проанализированы образцы трех культурных видов — C . frutescens , C . chinense , C . baccatum , которые часто используются в селекции сладкого и острого перца.

Выделение тотальной ДНК и AFLP-маркирование выполняли по стандартным методикам (15, 16). ДНК образцов (250 нг) гидролизовали с помощью рестриктаз EcoRI и TruI, лигировали с соответствующими адаптерами («Fermentas», Литва). ПЦР проводили с использованием набора реактивов («Диалат ЛТД», г. Москва) в амплификаторе фирмы «Applied Biosystems» (США). AFLP-маркирование осуществляли в два последовательных этапа: первый — предамплификация с использованием праймеров, комплементарных сайту рестрикции и последовательности адаптера с единственным дополнительным нуклеотидом на 3 ‘ -конце, второй — селективная амплификация с праймерами, имеющими по 2-3 дополнительных нуклеотида на 3 ‘ -конце (на этом этапе EcoRI - праймеры на 5 ‘ -конце также содержали инфракрасную метку IRD700 или IRD800). Полученные ДНК-фрагменты разделяли в 6 % полиакриламидном геле и визуализировали с использованием высокоразрешающей системы LI-COR 4300 ДНК-анализатора (17).

При статистическом анализе учитывали только четкие воспроизводимые фрагменты. Степень полиморфизма амплифицированных фрагмен-54

тов генома определяли как отношение числа полиморфных фрагментов к общему числу полученных фрагментов, выраженному в процентах. Полиморфными считались фрагменты ДНК, встречающиеся не во всех спектрах анализируемых образцов. Молекулярные панели AFLP-фрагментов по каждой комбинации праймер/фермент документировали в программе Microsoft Exсe1 в виде бинарных матриц 1/0. На основании построенных спектров и матриц выявляли сортоспецифичные ДНК-маркеры и рассчитывали коэффициенты попарного генетического сходства/различия (18, 19) между образцами.

Для статистической обработки данных, определения коэффициентов попарного сходства/различия, построения филогенетических деревьев использовали пакеты программ Statistica v. 6.0 (20), PAUP 4.0b10 (21) и Treecon (22).

Резуёътаты . Подбор праймерных комбинаций, выявляющих межсортовой полиморфизм у C . annuum . В предварительных тестах использовали два фермента рестрикции (EcoRI, TruI), два соответствующих адаптера и восемь праймеров (табл. 1) и на ограниченной выборке образцов (5 сортов) сравнили эффективность 18 комбинаций праймер/фермент.

1. Адаптеры и праймеры для предамплификации и селективной амплификации, использованные на предварительном этапе тестирования сортов Capsicum annuum

|

Адаптер/праймер | |

Код |

| Нуклеотидная последовательность |

|

EcoRI-адаптер TruI-адаптер Праймеры EcoRI-праймер + A TruI-праймер + C Праймеры для EcoRI-праймер + А + ACA EcoRI-праймер + А + AGG TruI-праймер + С + ACT TruI-праймер + С + CGA TruI-праймер + С + CTA TruI-праймер + С + CTG |

Адаптеры 5 ‘ -CTC GTA GAC TGC GTA CC-3 ‘ 3 ‘ -CAT CTG ACG CAT GGT TAA-5 ’ 5 ‘ -GAC GAT GAG TCC TGA G-3 ’ 3 ‘ -TA CTC AGG ACT CAT-5 ' для предамплификации E01 5 ‘ -GAC TGC GTA CCA ATT C + A-3 ‘ T02 5 ‘ -GAT GAG TCC TGA GTA A + С-3 ' селективной амплификации E35 5 ‘ -GAC TGC GTA CCA ATT C + ACA-3 ' E41 5 ‘ -GAC TGC GTA CCA ATT C + AGG-3 ' T38 5 ‘ -GAT GAG TCC TGA GTA A + ACT-3 ' T55 5 ‘ -GAT GAG TCC TGA GTA A + CGA-3 ' T59 5 ‘ -GAT GAG TCC TGA GTA A + CTA-3 ' T61 5 ‘ -GAT GAG TCC TGA GTA A + CTG-3 ' |

|

Для последующего AFLP-анализа отобрали восемь праймерных комбинаций, позволяющих получать высоковоспроизводимые ДНК-спектры и выявлять межсортовой полиморфизм (табл. 2).

AFLP-анализ сортов сладкого перца. Отобранные восемь праймерных комбинаций использовали для оценки полиморфизма у 48 образцов перца, включающих 45 сортов C . annuum отечественной и зарубежной селекции и трех образцов, представляющих близкородственные виды C . frutescens , C . chinense , C . baccatum (см. табл. 2). Всего детектировано 1009 AFLP-фрагментов, из которых 956 (94,8 %) были полиморфными для всего набора образцов и 182 (45,5 %) характеризовали межсортовой полиморфизм C . annuum .

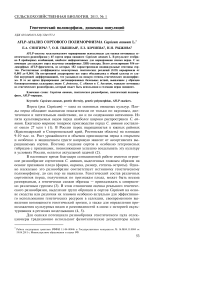

Длина взятых в анализ фрагментов варьировала от 80 до 450 п.н. (рис. 1). В зависимости от праймерной пары число полиморфных фрагментов для сортов C . annuum изменялось от 7 (для E-ACA/T-CTG) до 40 (для E-AGG/T-CTG), для сортов C . annuum и близкородственных видов C . frutescens , C . chinense , C . baccatum — от 97 (для E-ACA/T-CGA и E-AGG/T-CGA) до 151 (для E-AGG/T-CTA). Среднее число полиморфных фрагментов на каждую праймерную пару для сортов C . annuum составило

22,75, для всего набора генотипов — 119,5.

2. Показатели полиморфизма у сортов Capsicum annuum и видов Capsicum , полученные с использованием отобранных эффективных AFLP

|

Праймер/фермент (EcoRI/TruI) |

Число фрагментов |

|||||

|

амплифицированных |

сортоспецифичных |

|||||

|

C . annuum |

C . annuum + виды Capsicum |

|||||

|

комбинация |

селективные нуклеотиды |

общее |

полиморфных (%) |

общее |

полиморфных (%) |

|

|

E35/T38 |

EcoRI + А + ACA/TruI + С + ACT |

66 |

35 (53,0) |

132 |

129 (97,7) |

6 |

|

E41/T38 |

EcoRI + А + AGG/TruI + С +ACT |

64 |

36 (56,3) |

139 |

133 (95,7) |

14 |

|

E 35 /T 55 |

EcoRI + А + ACA/TruI + С + CGA |

37 |

13 (35,1) |

100 |

97 (97,0) |

2 |

|

E 41 /T 55 |

EcoRI + А + AGG/TruI + С + CGA |

39 |

15 (38,5) |

102 |

97 (95,1) |

6 |

|

E 35 /T 59 |

EcoRI + А + ACA/TruI + С + CTA |

47 |

9 (19,2) |

114 |

99 (86,8) |

1 |

|

E 41 /T 59 |

EcoRI + А + AGG/TruI + С + CTA |

55 |

27 (49,1) |

155 |

151 (97,4) |

6 |

|

E 35 /T 61 |

EcoRI + А + ACA/TruI + С + CTG |

22 |

7 (31,8) |

110 |

106 (96,4) |

1 |

|

E 41 /T 61 |

EcoRI + А + AGG/TruI + С + CTG |

70 |

40 (57,1) |

157 |

144 (91,7) |

6 |

|

Всего |

400 |

182 (45,5) |

1009 |

956 (94,8) |

42 |

|

|

Примечание. Описание праймеров см. в таблице 1. |

||||||

Рис. 1. AFLP-спектры у видов Capsicum , полученные при использовании праймерной комбинации E-AGG/T-CTG (представлен фрагмент геля).

Наибольшую эффективность при выявлении сортового полиморфизма продемонстрировали праймерные комбинации E-AGG/T-CTG и E-ACA/T-ACT. Доля полиморфных фрагментов, детектированных с их помощью, составила соответственно 57,1 и 53,0 %. Для всего набора генотипов наиболее информативными оказались праймерные пары E-ACA/T-ACT и E-ACA/T-CTA: выявляемый с их помощью полиморфизм составил соответственно 97,7 и 86,8 %.

В научных публикациях неоднократно отмечалась невозможность определения большого числа полиморфных фрагментов у сортов перца сладкого посредством AFLP-маркирования. Так, I. Paran с соавт. (23) в наборе из 34 сортов C . annuum разного происхождения при использовании 10 праймерных пар получили только 13 % полиморфных фрагментов и около 6,5 полиморфных локусов на праймерную пару. S. Tam с соавт. (24) у 35 генотипов перца для 9 праймерных пар обнаружили только 8,03 % полиморфных фрагментов. По всей видимости, специально подобранные нами праймеры позволили детектировать уникальные сортоспецифичные AFLP-фрагменты: с помощью восьми праймерных комбинаций у 24 сортов было выявлено 42 сортоспецифичных фрагмента и для каждого сорта получены уникальные AFLP-спектры. Наибольшим числом специфичных фрагментов характеризовались геномы сортов Pirati, Каскад, Хризолит и Златозар. Идентифицированные сортоспецифичные AFLP-фрагменты в дальнейшем могут быть модифицированы в SCAR-маркеры (sequence characterized amplified regions) этих сортов.

Несмотря на то, что для каждого образца мы получили индивиду- альные спектры AFLP-фрагментов, а для 24 сортов — сортоспецифичные AFLP-маркеры, степень межсортового полиморфизма оказалась очень низкой. Величина коэффициента генетических различий (GD) варьировала от 0,005 (сорта Мазурка и Пурпурная красавица) до 0,064 (сорта Каскад и Медаль) и в среднем составила 0,037.

Полученные результаты подтверждают данные многих авторов, использовавших для анализа техники мультилокусного маркирования RAPD и AFLP. В работе I. Paran с соавт. (23) также отмечалось крайне низкое (практически нулевое) генетическое разнообразие при сравнении крупноплодных сортов перца (Saxo, Capistrano, Jupiter, HA 789, Reflex, Marvello). H. Aktas с соавт. (25) сообщают об отсутствии значительных различий между европейскими крупноплодными сортами. При этом несколько больший полиморфизм был выявлен у местных сортов и образцов из Турции с генетическим расстоянием (GD) 0,079, а также у некоторых мелкоплодных острых сортов перца разного происхождения (GD = 0,070) (23, 25).

Столь слабый сортовой генетический полиморфизм, с одной стороны, может определяться ограниченностью генетического пула, используемого в селекции крупноплодных сортов перца сладкого, с другой — отражать консервативность генома у культивируемого вида C . annuum , связанную с самоопылением. Следует отметить, что у сортов такого самоопылителя, как культурный томат Lycopersicon esculentum (26), тоже очень слабо выражен полиморфизм генома. Как известно, узкая генетическая основа стала «бутылочным горлышком» в селекции томата (27-29).

Интересно отметить, что генетические различия (GD) между сортами C . annuum и близкородственными видами C . frutescens , C . chinense , C . baccatum были существенно выше (генетические расстояния составили соответственно 0,43; 0,46 и 0,43). При достаточно высоком родстве C . an-nuum—C . frutescens—C . chinense , относящихся к одному эволюционно-филогенетическому комплексу видов, выявленный полиморфизм указывает на существование генетического потенциала, который может быть использован в селекции современных сортов перца C . annuum .

Аналогичный потенциал у других близкородственных видов комплекса annuum описан в работе K. Sanatombi с соавт. (5): если между сортами C . annuum величина GD соответствовала 0,2, то между C . annuum и C . chinense ее величина достигала 0,7.

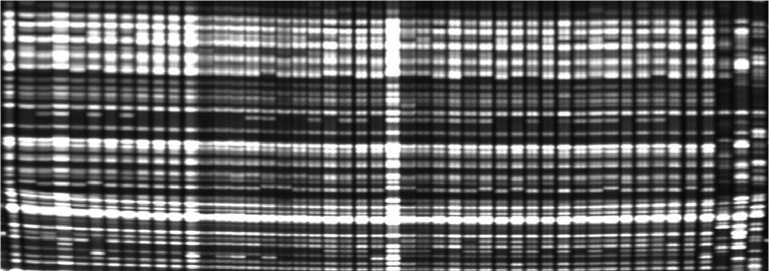

На основании данных о генетическом полиморфизме сортов и образцов была построена дендрограмма, отражающая сходство изучаемых генотипов у видов перца (рис. 2). При этом каждый из исследованных генотипов дифференцировали. Наилучшие результаты по дифференциации генотипов дали комбинации праймеров B41/T 6 1, E41/T5 9 , E41/T38 и E35/T38. С их помощью у сортов C . annuum удавалось идентифицировать соответственно 91, 82, 80 и 77 % исследованных геномов, причем уже две прай-мерные комбинации позволяли дифференцировать генотипы всех 45 сортов. Как и ожидалось, базальное положение на дендрограмме занял представитель вида C . baccatum (генетический комплекс baccatum ). Представители культурных видов ( C . annuum , C . frutescens , C . chinense ), относящихся к генетическому комплексу annuum , формировали один общий кластер, в котором C . frutescens и C . chinense объединялись (75 %), тогда как сорта C . annuum образовывали отдельную малополиморфную группу (100 %).

В целом топология кластера C . annuum в полной мере отражала низкую сортовую вариабельность и консервативность генома у изученных образцов этого вида . Дендрограмма наглядно демонстрирует практически полное отсутствие какой-либо групповой дифференциации в кластере

C. annuum. Исключение составили несколько малых групп с индексом бутстрепа (ИБ) более 50 %, объединяющих по 2-3 сорта. Так, сорта Изабелла и Родник, формировавшие на дендрограмме группу с ИБ = 57 %, в родословной имеют общего родителя — чешский сорт Рубин.

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

-I----------------1----------------1----------------1----------------1----------------1----------------I-

9PurpleKrasNL lOMasurkaNL 19Benda 32SibirjakRUS IKalifChudoUSA 7ChimesNL 40AgapovskiiRUS 13MemphisNL 16Bolero 14RS87001NL 24ZheltBuketRUS 12PiratiNL HOrangeChjudoNL 35AriaRUS 29HrizolitRUS 45SirenTumanRUS 15Hybrid.NL 36IzabellaRUS 43RodnikRUS 23MariaRUS 38Line71RUS SSaladFestivalENG 37ZlatozarRUS 18Sregeda 44NezhnostRUS 28ZoiotDozhd 39SirenRUS 41ZdoroveRUS SRaisaNL 20Medal 6MarconiPepperITL 17Sharm 3SpadyFR 26MajakRUS 31KarlikRUS 25EzhikRUS 2MadonnaFR 22BelosnezhkaRUS 21EkaterinaRUS 27KaskadRUS 42MavrRUS 4RubinCH 30Ocbarovanie 34RuzaRUS

33MalyshRUS

46Cfrutescens

47Cchinense

48Cbaccatum

Рис. 2. Дендрограмма генетических различий (GD) у 48 исследованных генотипов перца рода Capsicum , построенная на основании результатов AFLP-анализа с использованием специально подобранных восьми пар праймеров: образцы №№ 1-45 — C . annuum , 46, 47 и 48 — соответственно С . frutescens , C . chinens e и C . baccatum .

Другая группа с ИБ = 74 % (сорта Белоснежка и Мадонна) предположительно характеризуются присутствием в родословной общего сорта Garden Sunshine. Аналогичным образом родство гибридов Очарование, Руза и родительского сорта Рубин отражалось на дендрограмме кластером с ИБ = 60 %. Для сортов Маяк и Карлик, объединившихся в кластер с ИБ = 73 %, известно, что их геномы несут одинаковый аллельный вариант гена fa (букетное расположение плодов). Наибольшие различия в кластере C . annuum были продемонстрированы для сорта Малыш, в родословной которого имеется вид C . baccatum . В целом степень генетических различий между отдельными представителями этого кластера не превышала 0,1.

Таким образом, нами подобраны комбинации AFLP-праймеров и ферментов, позволяющие получать полиморфные ДНК-спектры для сортов Capsicum annuum, наиболее широко используемых в отечественной селекции перца сладкого. С помощью двух из предложенных праймерных комбинаций можно дифференцировать генотипы всех 45 изученных сортов. Для каждого сорта получены специфичные спектры фрагментов амплификации, для 24 сортов — сортоспецифичные фрагменты, которые могут быть преобразованы в сортоспецифичные монолокусные ДНК-маркеры (SCAR-маркеры). При этом показана крайне низкая степень генетического полиморфизма и высокая консервативность генома у C. annuum. Очевидно, что как в России, так и за рубежом существует необходимость в расширении генетической основы для селекции сортов перца и привлечении более полиморфных источников хозяйственно полезных признаков, представителей близкородственных дикорастущих и культурных видов (C. annuum, C. frutescens, C. chinense), образцов из центров происхождения и других дивергентных локальных популяций.