Агатовая минерализация в эффузивах суйсарского комплекса Центральной Карелии

Автор: Светова Евгения Николаевна, Светов Сергей Анатольевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 4 (141), 2014 года.

Бесплатный доступ

Излагаются результаты минералого-геохимического изучения агатовых образований из подушечных лав суйсарского вулканического комплекса Центральной Карелии ( район Пиньгубы Онежского озера). Исследования выполнены с использованием комплекса современных методов: оптической и электронной микроскопии, микрозондового, рентгенодифракционного анализа, спектроскопии комбинационного рассеяния света, масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Показано, что основную роль в строении агатов выполняют минералы семейства кремнезема - мелкокристаллический кварц и волокнистый халцедон, отдельные слои которых активно пигментированы хлоритом и окислами железа. Для агатов характерны выделения крупнокристаллического кальцита, микровключения эпидота, пирита, титанита, альбита. Установлено, что наличие контрастных ритмов внутри агатовых миндалин маркируется не только изменением состава примесных минеральных фаз, их морфологией, но и различными концентрациями рассеянных микроэлементов, что может быть следствием гетерогенности питающего раствора, в котором наблюдался эффект «химического истощения» по мере длительности циркуляции.

Агаты, минералогия, геохимия, суйсарский вулканический комплекс, центральная карелия

Короткий адрес: https://sciup.org/14750674

IDR: 14750674 | УДК: 548.03:549.02:470.22

Текст научной статьи Агатовая минерализация в эффузивах суйсарского комплекса Центральной Карелии

Агатами называют ритмично-полосчатые поликристаллические агрегаты, сложенные в основном минералами семейства кремнезема (халцедоном, кварцином, кварцем, опалом) с зонами и включениями других низкотемпературных минералов (карбонатов, цеолитов, оксидов и гидроксидов железа и т. д.). К ним также относят полупрозрачные и окрашенные разновидности халцедона, содержащие моховидные, игольчатые и другие включения характерной формы, получившие по ним названия моховых, дендритных агатов и т. п. [3]. Агаты наиболее широко распространены среди эффузивных горных пород – базальтов, андезитов, риолитов, реже встречаются в осадочных породах и корах выветривания. О происхождении агатов высказано множество предположений, в том числе принципиально различных [5], [13] и мн. др. Однако в настоящее время большинством исследователей признается секреционный механизм образования агатов: растворы, циркулировавшие по ранее образованным полостям и каналам (например, газовые пузыри в эффузивных породах или пустоты выщелачивания в осадочных породах), последовательно отлагали там слои халцедона, кварца, опала и других минералов.

Источником кремнезема при формировании агатов в эффузивах служили поздние гидротермальные пересыщенные кремнеземом растворы, циркулирующие по трещинам и газовым каналам в лавах на завершающих этапах вулканической активности. Текстурный рисунок агатов определяется особенностями морфологии полостей выполнения, структурными свойствами минералов кремнезема, составом пигментирующих веществ и концентрацией их компонентов. По мнению многих специалистов, формирование параллельно-полосчатых и концентрических структур в агатах обусловлено дискретным характером осаждения кремнистого вещества на стенках газовых полостей и трещин, то есть внедрение новых порций раствора в агатовую миндалину происходило в условиях пульсационного режима, что отразилось в повторяющихся ритмах слагающих агат минералов [11].

К одним из известных вмещающих агатовую минерализацию комплексов на территории Карелии относятся палеопротерозойские вулканиты суйсарского комплекса, распространенные в пределах Онежской структуры Центральной Карелии [4]. Первое упоминание о находках халцедона с зональной структурой в базальтах острова Суйсарь Онежского озера приведено в Трудах Императорского Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей в 1912 году В. М. Тимофеевым, где петрографически описаны формы кремнезема в мандельштейнах и обсуждаются вопросы их генезиса [10]. Агатовидные образования встречаются и на других островах Онежского озера, а также местами на его побережье, что хорошо известно коллекционерам – любителям камня. Однако по своим художественно-декоративным свойствам онежские агаты заметно уступают забайкальским, приморским и тиманским, вследствие чего, вероятно, они являются редкостью для российских геологических музеев и, к сожалению, пока мало изучены.

В настоящей работе излагаются результаты минералого-геохимического изучения агатовых образований из подушечных лав суйсар-ского вулканического комплекса, выполненного с использованием комплекса современных методов исследования: оптической и электронной микроскопии, микрозондового, рентгенодифракционного анализа, спектроскопии комбинационного рассеяния света (КР), масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Фазовый состав агатов изучен на рентгеновском дифрактометре Thermo Scientific ARL X’TRA в порошковых препаратах, диагностика индивидуальных включений проведена на рамановском микроскопе Thermo Scientific Nicolet Almega DXR в полированных агатовых пластинах. Изучение поверхности сколов, морфологии и состава минералов-примесей в агатах проведено на сканирующем электронном микроскопе VEGA II LSH (Tescan) с энергодисперсионным анализатором INCA Energy 350 с использованием напыленных углеродом аншлифов и сколов агатов. Определение редких и рассеянных элементов в отдельных слоях концентрически-зональных агатов выполнено на квадрупольном масс-спектрометре X-SERIES 2 (Terhmo scientific) с приставкой для лазерной абляции LA-UP-266 MACRO (лазер Nd: YAG, длина волны излучения 266 нм, энергия импульса 0,133 мДж, скорость сканирования 70 мкм/с, частота повторения импульса 10 Гц). Данный комплекс (LA-ICP-MS-технология) позволяет проводить прямое определение микроэлементного состава твердофазных объектов с локальностью измерения до 10–20 мкм. Размер пятна абляции в настоящем эксперименте составлял 40 × 120 мкм. Количественный анализ содержания элементов осуществлялся по внешней калибровке с использованием стандарта NIST 612. В ходе анализа выполнено определение Li, Be, Mg, K, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, In, Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, W, Au, Pb, Bi, Th, U, РЗЭ. Все аналитические исследования проведены в Институте геологии Карельского научного центра РАН.

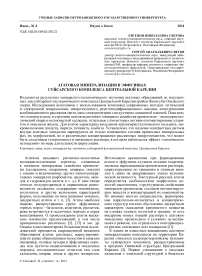

Объектом работы послужила коллекция агатов, собранная авторами в береговых обнажениях Пиньгубы Онежского озера (район дачного поселка Пиньгуба, 15 км севернее г. Петрозаводска). Агатовую минерализацию вмещают вулканиты, представленные подушечными лавами с массивными и миндалекаменными текстурами в ядрах подушек. Подушки имеют плотную упаковку, размер их варьирует от 0,3 × 0,6 м до 0,8 × 2,5 м, цемент представлен туфовым материалом с примесью терригенной составляющей. Внешне это мелкозернистые серо-зеленые породы, сложенные плагиоклазом, пироксеном (авгитом), амфиболом, хлоритом, на отдельных участках биотитизированны и эпи-дотизированны. По петрохимическим характеристикам породы отвечают пикробазальтовой серии. Возраст пород суйсарского комплекса, по Sm-Nd изотопным данным, составляет 1975 ± 24 млн лет [7]. На данном проявлении агатовые образования встречаются в коренных выходах пород в виде выступающих желваков, выполняющих межшаровое пространство в подушечных лавах и тектонических трещинах, заполняют газовые пустоты в базальтах, а также присутствуют в виде гальки и других обломков в береговой зоне. Обнажения прослеживаются вдоль уреза воды на расстоянии около 1 км при ширине 5–10 м. Агатовые выделения в большинстве случаев имеют конусовидную форму, обусловленную их выполнением межподушечного пространства, реже встречаются линзовидные, прожилковые формы. Размер таких выделений в поперечнике варьирует от 3–5 до 50 см. Окраска агатов данного участка довольно своеобразная и не отличается широкой цветовой гаммой. В основной массе агатовых выделений доминируют буровато-красные тона, что позволяет отнести их к карнеол-агатам [3]. Характерной декоративной особенностью почти всех образцов являются контрастные зеленые выделения хлорита. По конфигурации слоев макроскопической зональности агаты отвечают концент-рически-зональному бастионному типу (рис. 1),

Рис. 1. Агатовая миндалина с облекающим типом зональности в базальте, пигментирована по контуру хлоритом (Chl), в центре – кварц (Qtz)

встречаются также очковые (глазковые), моховые разновидности, а также выделения с неясно-рисунчатой макротекстурой [1], [3]. Количество чередующихся разноокрашенных полос в агатах обычно невелико, до 4-5 на 1 см, из-за наложенных трещин и развитых по ним налетов оксидов железа и других включений декоративность рисунка часто снижена. Центральные части агатовых секреций обычно выполнены либо однородным мелкокристаллическим молочнобелым кварцем, либо чередующимися, в разной степени прозрачными слоями кварца и халцедона. Ширина таких слоев варьирует в широких пределах - от сотых долей миллиметра до сантиметров.

Изучение шлифов тонкополосчатых агатов под микроскопом в проходящем свете показало, что выделяемые визуально слои обладают различной микротекстурой. Они сложены разнозернистыми агрегатами кварца, мелкочешуйчатого и волокнистого халцедона, в редких случаях отмечаются волокна кварцина. Внешние, обычно более массивные слои секреций, близкие к контакту с вмещающими базальтами, почти всегда активно пигментированы оксидами железа и хлоритом. Нередко в центральных частях секреций обнаруживаются пустоты, поверхность которых устилается натечными агрегатами халцедона либо кристалликами кварца, кальцита. В ряде случаев кварцевые агатовые секреции содержат достаточно крупные выделения кальцита, замещающие халцедон, в том числе в виде крупных, до 2-4 см, кристаллов, иногда расщепленных, вплоть до груболучистых сферолитов. Минерализованные газовые пузыри размером от 0,1 до 1-2 см, отмечаемые местами в базальтовом покрове, имеют преимущественно округлые очертания и заполняют до 10 % объема породы. Миндалины выполнены халцедоном или кальцитом в основном однородного строения. Лишь для крупных халцедоновых миндалин (>1 см) характерна концентрическая зональность, где роль чередующихся полос в них выполняют тончайшие слои разноструктурированного халцедона и кварца.

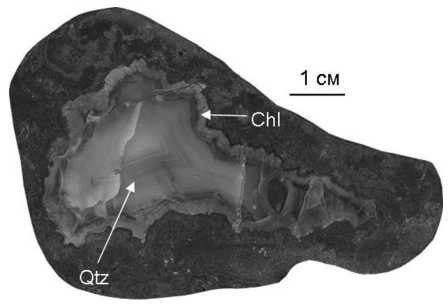

На дифрактограммах образцов из неокрашенной силикатной части агатовых секреций устанавливаются лишь отражения а-кварца, иных форм кремнезема методом рентгенографии не обнаружено. Электронно-микроскопическое изучение поверхности сколов кварц-халцедоновых агрегатов секреций при увеличениях до 8 тысяч раз показало, что отдельные слои в изломе обладают различными внутренними микротекстурами. Наиболее типичными для исследованных агатов являются структуры, обусловленные развитием индивидов кварца с четкими кристаллографическими очертаниями, размеры которых варьируют от 3 до 50 мкм (рис. 2а). Отмечаются также структуры с нечетко выраженной бугорчатой поверхностью.

50 МКМ

0.1 мм

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения: а - скульптура скола кварцевой зоны агата; б - псевдоморфоза эпидота (светлое) по кремнезему (темное) в текстуре агата

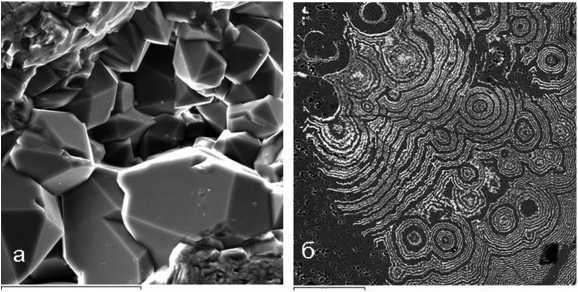

Методом КР-спектроскопии в агатах диагностированы многочисленные включения хлорита и гематита, обуславливающие красно-зеленую окраску отдельных слоев халцедона, микровключения кальцита и альбита (рис. 3). Помимо перечисленных минералов, методом микрозондового анализа в агатах установлены микроминеральные фазы, отвечающие по составу эпидоту, титаниту, пириту, окислам и ги-дроокислам железа, ковеллину. Хлорит - один из основных примесных минералов изученных агатов, отмечаемый во всех образцах, рассеян в отдельных прослоях халцедона в виде чешуйчатых скоплений. Минерал характеризуется достаточно высокой стабильностью состава в пределах изученной группы агатов и относится к магнезиально-железистой разновидности. В отдельных зонах агатовых прослоев широко проявлено присутствие микровключений оксидов и гидроксидов железа, различающихся степенью окисления железа и степенью гидрата-

Рис. 3. Спектры комбинационного рассеяния света минеральных фаз агатовых секреций: а - кварц, б - хлорит, в - гематит, г - альбит, д - кальцит ции. Магнетит и гематит представлены кристаллическими выделениями размером до 200 мкм и их фрагментами, в которых часто проявлена микронеоднородность, являющаяся, возможно, следствием срастания фаз. Гидроокислы железа (гетит) представлены нитевидными образованиями из тонкоигольчатых кристаллов, выполняющими трещинки в кварце. Включения эпидота встречались эпизодически в приконтактовой зоне агатового халцедона с вмещающим базальтом в виде концентрических структур и их фрагментов (рис. 2б). Такие структуры, по-видимо-му, являются следствием замещения эпидота одной из легкорастворимых в определенных термодинамических условиях разностей кремнезема в текстуре агата. К выделениям эпидота иногда приурочены включения пирита. Помимо крупных кристаллических выделений, в кварцевых прослоях агатов отмечаются включения кальцита микронных размеров. Таким образом, минералогия агатов Пиньгубы Онежского озера достаточно своеобразна и представлена силикатами, окислами и гидроокислами, сульфидами и карбонатами. В сравнительном плане изучаемые агаты имеют определенное минералогическое сходство с «салминскими агатами», связанными с рифейскими вулканитами северо-восточного Приладожья (район пос. Салми, Южная Карелия) [6].

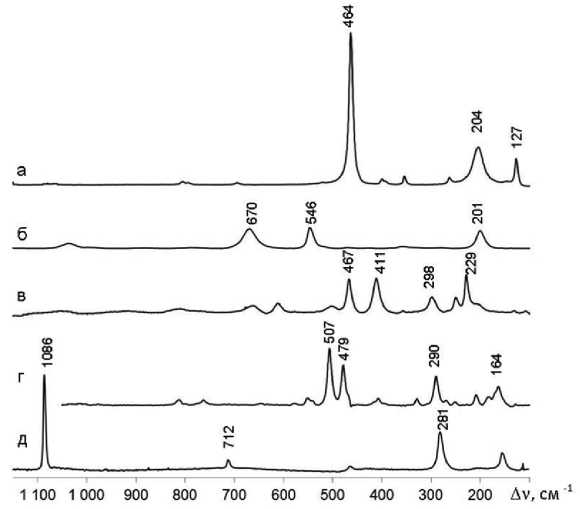

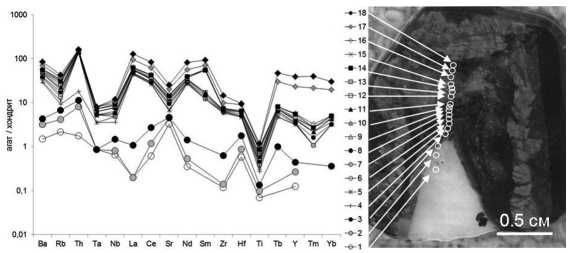

Изучение ритмично-полосчатых агатовых образований представляет специальный интерес для выяснения условий миграции химических элементов и отложения минерального вещества в пределах древних базальтовых толщ [2], [12], [14]. Нами проведен анализ распределения редких и рассеянных элементов в отдельных слоях концентрически-зональных агатов изучаемого проявления. Для исследования из небольших халцедоновых агатовых секреций (d~4 см) с облекающей текстурой, подчеркнутой пигментацией хлоритом и окислами железа, были вырезаны плоскопараллельные пластинки, в которых по профилю от края секреции к центру послойно определялся элементный состав в заданных точках (рис. 4). Методика твердофазного анализа была использована нами ранее при геохимическом изучении жильного и породообразующего кварца, а также при профильном химическом опробовании зонального биогенного карбоната ростров белемнитов [8], [9].

Результаты послойного геохимического микроопробования образцов агатов из суйсарских вулканитов показывают, что наличие контрастных границ (слоев) внутри агатовых образований маркируется не только изменением состава примесных минеральных фаз, их морфологией, но и различными концентрациями рассеянных микроэлементов (рис. 4). Для большинства элементов отмечается высокая степень обогащения первично сформированных прослоев по

Рис. 4. Профиль распределения концентраций редких элементов в агате, нормировано к хондриту [15]

отношению к наиболее поздним центральным частям агатовых секреций, в частности, для легких РЗЭ она достигает 100-кратного уровня. Такая тенденция может быть результатом химической реакции первых порций гидротермального раствора с базальтовым субстратом, что привело к формированию в контактных зонах слоистых участков, имеющих максимальные содержания флюид-мобильных элементов (Li, Be) и химических фаз, вынесенных из породы, – Mg, Ti, V, Mn, Zn, а также максимального содержания РЗЭ (с менее фракционированным спектром тяжелых РЗЭ). Последующие порции флюида осаждали гетерогенные по составу слои кремнезема, в меньшей степени обогащенные Mg, Mn, Fe, Ti, крупноионными литофильными элементами (Rb, K, Ba, Sr, Pb) и легкими РЗЭ, что, вероятно, связано с изменением химического состава питающего раствора, в котором наблюдался эффект «постепенного истощения» по мере длительности циркуляции. На завершающей стадии агатообразования формировались кварцевые ядра, наиболее стерильные в отношении рассеянных элементов примесей, что отражает процесс самоочищения матрицы кремнезема в ходе кристаллизации. Однако для ряда элементов, таких как K, Cr, Ni, Y, Hf, Ta, Th, выявлена стабильность их содержания по всему профилю.

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлены основные минералогические особенности агатов из вулканитов суйсарского комплекса района Пиньгубы Онежского озера. По конфигурации ритмов зональности агаты отвечают концентрически-зональ-ному бастионному типу, встречаются очковые, моховые разновидности, выделения неяснорисунчатой макротекстуры. Отсутствие ониксов (параллельно-слоистых агатов), возможно, свидетельствует об относительно низких концентрациях кремнезема в гидротермальных растворах, препятствующих процессу гравитационной отсадки их коллоидной составляющей. Основную роль в строении агатов выполняют минералы семейства кремнезема – мелкокристаллический кварц и волокнистый халцедон, отдельные слои которых активно пигментированы хлоритом и окислами железа. Для агатов характерны выделения крупнокристаллического кальцита, микровключения эпидота, пирита, титанита, альбита. Наличие контрастных ритмов внутри агатовых миндалин маркируется не только изменением состава примесных минеральных фаз, их морфологией, но и различными концентрациями рассеянных микроэлементов, что может быть следствием гетерогенности питающего раствора, в котором наблюдался эффект «химического истощения» по мере длительности циркуляции.

Инициированные исследования агатовых образований района Пиньгубы Онежского озера являются начальным этапом более глубокого и всестороннего изучения вопроса агатовой минерализации суйсарского вулканического комплекса. Агаты и вмещающие их базальтовые толщи являются природной геологической системой, представляющей специальный интерес для выяснения условий эволюции гидротермальных минералообразующих процессов в вулканических структурах. Сравнительно легкая доступность рассматриваемого агатового проявления способствует возможности знакомства с агатоносными породами в учебно-образовательном процессе, в том числе для студентов-геологов, проходящих учебную практику на территории Карелии вблизи г. Петрозаводска.

Авторы выражают признательность за содействие в проведении исследований А. С. Парамонову – аналитику LA-ICP-MS, Ю. Л. Кюлленену, приготовившему большое количество полиро-вок и аншлифов из агатов, и С. Я. Соколову, любезно подсказавшему месторасположение данного агатового проявления.

Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation)

AGATE MINERALIZATION IN EFFUSIVES

OF SUYSAR COMPLEX LOCATED IN CENTRAL KARELIA

Список литературы Агатовая минерализация в эффузивах суйсарского комплекса Центральной Карелии

- Барсанов Г. П., Яковлева М. Е. Минералогия поделочных и полудрагоценных разновидностей тонкозернистого кремнезема. М.: Наука, 1984. 144 с.

- Гептнер А. Р. Гидротермальная минерализация в рифтовой зоне Исландии (тектонический контроль формирования минеральных концентраций)//Литология и полезные ископаемые. 2009. № 3. С. 227-252.

- Годовиков А. А., Рипинен О. И., Моторин С. Г. Агаты. М.: Недра, 1987. 368 с.

- Онежская палеопротерозойская структура (геология, тектоника, глубинное строение и минерагения)/Отв. ред. Л. В. Глушанин, В. Н. Шаров, В. В. Щипцов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. 431 с.

- Пилипенко П. П. К вопросу о генезисе агатов//Бюлл. МОИп. Отд. геол. 1934. Т. 12 (2). С. 281-295.

- Полеховский Ю. С., Пунин Ю. О. Агатовая минерализация базальтоидов северо-восточного Приладожья (Ю. Карелия)//ЗРМО. 2007. № 3. С. 96-103.

- Пухтель И. С., Богатиков О. А., Куликов В. С., Куликова В. В., Журавлев Д. З. Роль коровых и мантийных источников в петрогенезисе континентального магматизма: изотопно-геохимические данные по раннепротерозойским пикробазальтам Онежского плато, Балтийский щит//Петрология. 1995. Т. 3. № 4. С. 397-419.

- Светов С. А., Светова Е. Н. LA-ICP-MS геохимическая характеристика ростров белемнитов как отражение изменения палеоэкологических условий морских бассейнов//Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар: Геопринт, 2013. № 5. С. 2-5.

- Светова Е. Н., Светов С. А., Данилевская Л. А. Редкие и редкоземельные элементы в кварце как индикаторы условий минералообразования//Труды КарНЦ РАН. 2012. № 3. С. 137-145.

- Тимофеев В. М. Халцедоны острова Суйсари//Труды Спб Об-ва естествоиспытателей. 1912. Т. 35. Вып. 5. С. 157-174.

- Халцедоны Северо-Востока СССР/В. И. Гончаров, М. Е. Городинский, Г. Ф. Павлов и др. М.: Наука, 1987. 191 с.

- Gotze J., Tichomirowa M., Fuchs H., Pilot J., Sharp Z. D. Geochemistry of agates: a trace element and stable isotope study//Chemical Geology. 2001. Vol. 175. P. 523-541.

- Liesegang R. E. Die Achate. Dresden; Leipzig: T. Steinkopf, 1915. 126 p.

- Mockel R., Götze J., Sergeev S. A., Kapitonov I. N., Adamskaya E. V., Goltsin N. A., Vennemann T. Trace-Element Analysis by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-ICP-MS): a Case Study for Agates from Nowy Kosciol, Poland//Журнал Сибирского федерального университета. Сер. «Техника и технологии». 2012. Т. 5. № 1. С. 3-18.

- Sun S. S., McDonough W. F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes//Magmatism in the ocean basins. Geol. Soc. Spec./Publ. A. D. Saunders, M. J. Norry (eds.). 1989. № 42. P. 313-345.