Агрегатная структура агросерых почв Владимирского Ополья: состав и прочность

Автор: Хирк А.В., Хайдапова Д.Д., Карпова Д.В., Петросян Р.Д.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 120, 2024 года.

Бесплатный доступ

Исследован характерный для Владимирского Ополья комплекс почв: агросерая типичная глубокопахотная, агрозем языковатый и агросерая глееватая почва. Высокая контрастность свойств почв, которая обусловлена генезисом опольных ландшафтов, прослеживается в различиях пахотных и подпахотных горизонтах агросерых почв на агрегатном и микроагрегатом уровне. Почвы обладают отличным структурным состоянием, высокими водоустойчивостью и механической прочностью агрегатов. В агрегатной структуре пахотных горизонтов обнаружены зависимости от положения в рельефе: вниз по склону уменьшается содержание агрономически ценных агрегатов, увеличивается средневзвешенный диаметр агрегатов, уменьшается водоустойчивость агрегатов и механическая прочность агрегатов при капиллярном насыщении. Однако распределение и размер микроагрегатов, а также прочность агрегатов в воздушно-сухом состоянии отражают сложный генезис ландшафта и сохраняют влияние палеорельефа с западинами и повышениями. Средневзвешенный диаметр микроагрегатов пахотных горизонтов почв Владимирского Ополья близок к таковому в черноземах Курской области. Гранулометрический состав исследованных почв типичен для почв Владимирского Ополья и близок между собой. В соответствии с классификацией Н.А. Качинского, пахотные горизонты - среднесуглинистые крупнопылеватые, горизонты ВТ - тяжелосуглинистые крупнопылеватые. Самым структурным является пахотный горизонт агросерой типичной глубокопахотной почвы, он имеет крупные микроагрегаты и самое большое содержание агрономически-ценных агрегатов, а также обладает высокой водоустойчивостью. Наиболее однородной по агрегатному составу является агрозем языковатый, средний диаметр агрегатов и микроагрегатов у пахотного и подпахотного горизонтов равны и близки по содержанию микроагрегатов и агрономически ценных агрегатов. Также эта почва отличается высокой водоустойчивостью. Агросерая глееватая почва содержит меньше агрономически ценных агрегатов, а ее водопрочность неудовлетворительная.

Механическая прочность агрегатов, микрорельеф, водоустойчивость, средневзвешенный диаметр агрегатов, гранулометрический состав

Короткий адрес: https://sciup.org/143183569

IDR: 143183569 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-120-107-135

Текст научной статьи Агрегатная структура агросерых почв Владимирского Ополья: состав и прочность

Агрегатная структура почв чрезвычайно важна для обеспечения оптимальных условий для роста и развития корневых си- стем растений, именно она противодействует механическому разрушению и эрозии почв. Оценка агрегатного состояния и ее устойчивости к водным и механическим воздействиям позволяет оптимизировать необходимые агротехнические мероприятия и прогнозировать урожайность высеваемых культур.

Почвы Владимирского Ополья имеют большую вариабельность в свойствах пахотных горизонтов. Например, они различаются по гидротермическому режиму: серые лесные почвы со вторым гумусовым горизонтом прогреваются и остывают медленнее, чем фоновые серые лесные почвы, их температура отличается большей инерционностью и меньшим размахом годовых колебаний (Архангельская, 2008). Контрастность почвенного покрова Владимирского Ополья приводит к тому, что в агрономическом отношении комплекс серых лесных почв неоднороден. Потенциальное плодородие серых лесных почв микроповышений ниже, чем потенциальное плодородие почвы микропонижений со вторым гумусовым горизонтом (Шеин, 2017). Эти различия обусловлены генезисом всего ландшафта ополий, для которых характерен микрорельеф с регулярной сеткой из мелких блюдцеобразных понижений, диаметром от 5 до 10 м, и неясно выраженных повышений, расстояние между западинами 15–20 м. Образование этих западин характерно для всех ополий, которые были во времена оледенений перегляциальными тундрами. Сложились различные представления о причинах возникновения данного микрорельефа, но неоспоримо то, что именно он является причиной высокой контрастности почв ополий на высоком таксономическом уровне. А.Н. Тюрюканов и Т.Л. Быстрицкая назвали эти два самостоятельных, но генетически сопряженных типа почв в повышениях и понижениях микрорельефа “ополец” и “ополица” и объясняли их палеопойменными процессами (Тюрюканов, 1971.) Алифанов В.М. (Алифанов, 2010) также связывает образование темноцветного гумусового горизонта в западинах с гидроморфным этапом развития центра Русской равнины с палеокриогенезом, когда происходило мерзлотно-гидроморфное почвообразование луговоболотного типа почв в микропонижениях. По мнению А.А. Величко, Т.Д. Морозовой и др. (Величко, 1975), второй гумусовый горизонт является реликтом запaдинных почв и развит в понижениях реликтового криогенного микрорельефа. Второй гумусовый горизонт имеет почти черный цвет, плотное сложение, плитчатокрупитчатую структуру, резко выраженный гуматный состав гумуса. Характерную для них языковатую нижнюю границу А.А. Величко, Т.Д. Морозова и др. объяснили процессами морозо-бойного растрескивания и усыхания сезонного характера во время суббореального похолодания. При этом морозобойное растрескивание второго гумусового горизонта произошло уже после формирования полигонально-блочного рельефа, так языковатость второго гумусового горизонта не связана с элементами рельефа: клиновидная форма второго гумусового горизонта встречается и на блоках, и в межблочьях, и на склонах блоков. Макеев А.Д. и Дубровина И.В. также считают второй гумусовый горизонт реликтом мерзлотно-гидроморфной стадии почвообразования позднеледникового периода, а формирование палеокриогенных запа-динных комплексов связывают с заключительными этапами лёссового осадконакопления. И, следовательно, положение второго гумусового горизонта в профиле они объясняют погребением в процессе финального осадконакопления (Макеев, 2006). Во времена атлантического оптимума голоцена, когда уже был сформирован второй гумусовый горизонт, в профиле серых лесных почв наиболее сильно проявился процесс оподзоливания. Причем интенсивность процессов оподзоливания, по данным Шеина Е.В., максимальна в почвах со вторым гумусовым горизонтом и постепенно снижается при удалении от центров занятых ими участков (Шеин, 2002). Таким образом, палеокриогенез как экологический фактор изменил направление почвообразовательного процесса на уровне типа и сформировал комплексную структуру почвенного покрова центральной России (Овчинниковa, 2020).

В настоящее время на возделываемых сельскохозяйственных полях микрорельеф, благодаря которому сформировался сложный комплекс опольных почв, выровнен. Существующие различия по рельефу в содержании водопрочных агрегатов в серых лесных почвах Владимирского Ополья рассмотрены в работе И.Ю. Винокурова (Винокуров и др., 2019). Верхняя часть катены соответствует зональным серым лесным почвам, а нижняя – серым лесным полугидроморфным. Показано, что минимум содер- жания гумуса наблюдали на водоразделе. Локальные максимумы содержания водопрочных почвенных агрегатов совпадали с максимумами величин рНKCl почвы. На агрегатное состояние пахотного горизонта влияет интенсивное механическое рыхление почвы в агроэкосистемах с помощью вспашки, которое приводит к разрушению агрономически ценных агрегатов: коэффициент структурности серой лесной почвы в слое 0–30 см снижается на 10–20% по сравнению с почвой, подвергавшейся безотвальной обработке (Зинченко, 2020). Также при обработке ухудшаются условия формирования водопрочных агрегатов. Однако при ежегодном безотвальном рыхлении на глубину 6–8 см условия для формирования водопрочных агрегатов наиболее благоприятные (Зинченко, 2019). Тем не менее механические обработки могут по-разному воздействовать на почвы, входящие в комплекс. Поэтому цель данной работы состояла в исследовании особенностей агрегатной структуры агросерой почвы, сформированной на разных элементах микрорельефа. Для этого были проведены определения гранулометрического, микроагрегатного, агрегатного составов, определена водопрочность и механическая прочность агрегатов.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

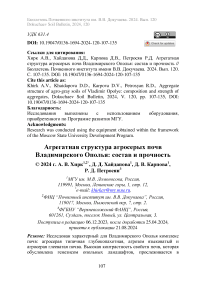

Объекты исследования находятся на поле в нижней части склона к реке Каменка (ФГБНУ “Верхневолжский ФАНЦ”). На момент исследования поле находилось под чистым паром, и поверхность почвы представляла собой чередование темно-серых и светло-серых пятен 10–15 м в диаметре, что соответствует приведенным выше описаниям особенностей почвенного покрова Владимирского Ополья с чередованием почв, сформированных в микрозападинах и на микроповышениях. На поле были заложены три разреза в характерных точках (рис. 1): первый разрез находился в верхней части склона в темном пятне пашни, второй – в 50 м от него в светлом пятне пашни, и третий – в ложбине в 100 м от первого. Превышение между первым и третьим разрезами составляет 2 м. В таблице 1 представлены некоторые характеристики почв, схема строения почв показана рисунке 1.

В первом разрезе агросерая типичная глубокопахотная среднесуглинистая почва имеет гумусированный горизонт мощно- стью 42 см, который отличается очень темно-серой окраской и комковато-зернистой структурой, горизонт мягкий, структурно рыхлый. Можно предположить, что в нижней части гумусированной толщи был второй гумусовый горизонт. Кроме мощности об этом свидетельствует структура и темный цвет. Горизонт BEL (42–60 см) коричневато-охристый с белесой (светло-серой) присыпкой, призматически-плитчатой структурой в белесых языках и ореховатой между ними, уплотненный горизонт с присыпкой и кутанами по граням структурных отдельностей (ГСО). Граница горизонта BEL волнисто-языковатая. Горизонт ВТ (60–85 см) коричневато-охристый, средний суглинок, структура столбчато-ореховатая, уплотненный, сложение плотное структурное, кутаны по ГСО, кутаны коричневые, агрегаты охристые внутри.

Во втором разрезе агрозем языковатый имел гумусированный горизонт мощностью 30 см, комковато-зернисто-порошистую структуру, и горизонт уплотненный, но мягкий, с рыхлым структурным сложением. Горизонт BEL не выделялся и находился в виде языков отбеленного мягкого материала в горизонте BTу. Горизонт ВТ (30–85 см) неоднородной окраски: на коричневатоохристом фоне серые прожилки, тяжелый суглинок, структура столбчато-мелкоореховатая (столбик делится на мелкие (квадраты) орехи), сложение плотное структурное, агрегаты твердоватые, обильные коричневые кутаны по ГСО (агрегаты внутри светлоохристые). В верхней части 30–45 см языки отбеленного мягкого материала (BEL) в виде белесой присыпки по ГСО.

В третьем разрезе, в ложбине, агросерая глееватая почва имела пахотный горизонт (0–20 см) однородной темно-серой окраски, комковато-зернистой структуры, уплотненный, мягкий, с рыхлым структурным сложением.

Горизонт BELg (20–38 см) неоднородной окраски, на темносером сизоватом фоне светло-охристые маленькие пятна и светлосеро-оливковые примазки-прослои (сложены легким пылеватым материалом), среднесуглинистый, структура глыбисто-ореховатая, сложение структурное.

Таблица 1. Характеристика почв

Table 1. Soil characteristics

|

Координаты |

Положение |

Название (Классификация почв России, 2004) |

Горизонт |

Гумус*, % |

Плотность, г/см3 |

|

56.416723, 40390007 |

Верх склона |

постлитогенная текстурнодифференцированная агросерая типичная глубокопахотная среднесуглинистая почва на лёссовидных суглинках |

Р 0–42 см |

3.57 |

1.29 ± 0.01 |

|

BEL 42–60 см |

0.51 |

1.51 ± 0.01 |

|||

|

ВТ 60–85 см |

0.85 |

1.50 ± 0.01 |

|||

|

56.417041, 40392407 |

Середина склона |

постлитогенный агрозем текстурно-дифференцированный языковатый среднепахотный среднесуглинистый на лёссовидных суглинках |

Р 0–30 см |

2.04 |

1.37 ± 0.02 |

|

ВТу 30–85 см |

0.68 |

1.50 ± 0.02 |

|||

|

56.417361, 40394844 |

Ложбина |

постлитогенная текстурнодифференцированная агросерая глеватая мелкопахотная среднесуглинистая почва на лёссовидных суглинках |

Р 0–20 см |

2.55 |

1.39 ± 0.02 |

|

BELg 20–38 см |

2.21 |

1.48 ± 0.01 |

|||

|

ВТg 38–75 см |

0.34 |

1.49 ± 0.02 |

Примечание. *Содержание органического вещества определялось по методу Тюрина (ГОСТ 26213-91).

Note. *The content of organic matter was determined by the Tyurin method (GOST 26213-91).

Горизонт ВТ отличается неоднородной, мраморовидной окраской, на светло-рыже-охристом фоне прожилки и затеки темно-серого цвета по ходам корней и трещинам, сизоватость, структура столбчато-призмовидная, горизонт уплотненный, ближе к плотному, сложение плотное структурное, также в горизонте встречаются редкие железистые стяжения.

Таким образом описан характерный для Владимирского Ополья комплекс: почвы, сформированные в микропонижении, с мощным темноокрашенным гумусовым горизонтом и оподзоливанием, слабооподзоленные почвы, сформированные на микроповышении, и почвы ложбины с грунтовым оглеением.

Рис. 1. Схема расположения и строения разрезов.

Fig. 1. Scheme of the soils location and structure.

Гранулометрический состав был определен двумя методами – седиментрическим методом пипетки (Полевые и лабораторные методы, 2001) и методом лазерной дифракции (ЛД) частиц на лазерном анализаторе размеров частиц Microtrac Bluewave (Microtrac, США) (Юдина и др., 2017). Для определения гранулометрического и микроагрегатного состава образцы были растерты резиновым пестиком и просеяны через сито 1 мм. Для определения гранулометрического состава пипет-методом почва была диспергирована 4%-ным раствором пирофосфата натрия. Для определения гранулометрического состава методом лазерной дифракции пробу суспендировали (20 мг почвы в 15 мл дистиллированной воды) и обрабатывали ультразвуком на диспергаторе зондового типа Digital Sonifier S-250D (Branson Ultrasonics, США) со стан- дартным наконечником при энергии диспергации 500 Дж/мл. Для микроагрегатного анализа пробы суспендировали в дистиллированной воде и встряхивали на вортексе (Yudina et al., 2022).

Просеивание воздушно-сухих агрегатов было проведено на виброгрохоте Anallysette 3 Spartan (Фомин и др., 2019) в шести повторностях, размер одной пробы 500 г. Водопрочность определяли просеиванием в стоячей воде по методу Саввинова в трехкратной повторности. Агрегаты перед просеиванием в воде капиллярно насыщались сутки на фильтровальной бумаге.

Определение прочности воздушно-сухих и капиллярнонасыщенных агрегатов проводилось на коническом пластометре П.А. Ребиндера (Хайдапова и др., 2022). Анализировалась прочность агрегатов размером 3–5 мм каждого горизонта. Агрегаты этой фракции являются наиболее удобными для определения механической прочности среди агрономически ценных агрегатов. Агрегаты исследовались в воздушно-сухом и капиллярнонасыщенном состоянии. Для капиллярного насыщения агрегаты увлажнялись на фильтровальной бумаге в течение восьми часов. Анализ проводился в десятикратной повторности. После разруше- ния определялась влажность агрегатов термостатно-весовым ме- тодом. Предельное напряжение сдвига Рт см2

рассчитывается по

формуле (1), где К к - коэффициент площади соприкосновения конуса с агрегатом, для воздушно-сухих – 4.4, для насыщенных –

1.108, F (кг) – нагрузка на конус, h (см) – глубина погружения ко- нуса, в данном случае средний диаметр агрегатов:

Р т =К х^ .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

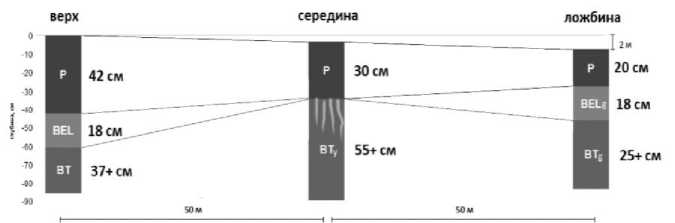

Гранулометрический состав исследованных почв методом седиментометрии (рис. 2.) типичен для почв Владимирского Ополья. Содержание крупной пыли составляет более 40%, средней пыли – 10–20%, илистой фракции – от 10 до 30%. Полученные результаты близки к данным, опубликованным в работе В.В. Окоркова (Окорков, 2010). В соответствии с классификацией

Н.А. Качинского пахотные горизонты среднесуглинистые крупнопылеватые, горизонты ВТ тяжелосуглинистые крупнопылеватые. Горизонт BELg агросерой глееватой почвы среднесуглинистый, а BELg агросерой типичной глубокопахотной – тяжелосуглинистый. Во всех трех почвах количество физической глины увеличивается вниз по профилю, а содержание ила в горизонтах BT примерно в два-три раза выше, чем в горизонтах Р и BEL.

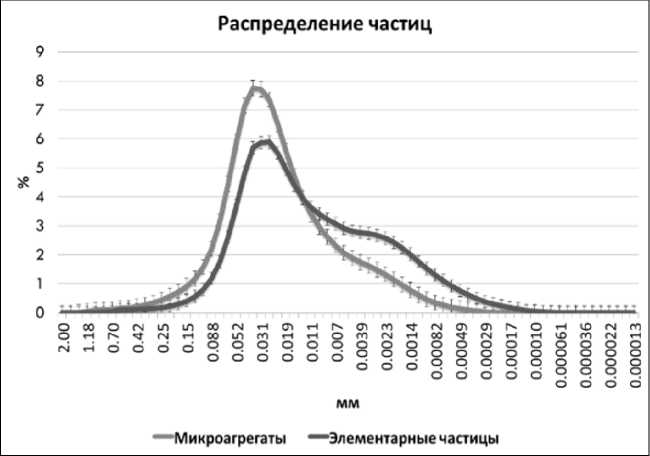

Дифференциальное распределение элементарных почвенных частиц (ЭПЧ) и микроагрегатов представлено на рисунке 3, на котором видно, что кроме крупной пыли, наблюдается высокое содержание мелкой пыли.

агрозём языковатыи агросерая оглееная пыль средняя 0.01-0.005 песок средний 0.5-0,25

О ил <0.001

пыль крупная 0.05-0.01

□ лесок крупный 1.0-0.5

□ пыль мелкая 0.005-0.001

1 песок мелкий 0.25-0,05

Рис. 2. Гранулометрический состав; ПМ – метод седиментометрии, ЛД – метод лазерной дифракции.

Fig. 2. Particle size distribution studied by sedimentometry and laser diffraction methods.

Содержание физической глины при определении ЛД больше, чем в седиментрическом анализе, а содержание илистой фракции – меньше. Это различие определяется особенностями методов. Легкие органические частицы медленно оседают и при определении пипет-методом попадают в категорию ила, однако при определении лазерным дифрактометром органические частицы оказываются крупнее и определяются во фракциях пыли. Поэтому при поиске зависимостей прочности агрегатов от свойств использовались данные пипет-метода. Подобные результаты при использовании классификации Н.А. Качинского к результатам ЛД были показаны в работе ряда авторов (Юдина и др., 2020). При определении методом ЛД гранулометрический состав исследованных почв получился однородным, без существенных различий по горизонтам, в отличие от результатов, полученных методом седи-ментометрии.

Рис. 3. Дифференциальное распределение ЭПЧ и микроагрегатов.

Fig. 3. Differential distribution of elementary soil particles and microaggregates.

В таблице 2 показаны средневзвешенные диаметры микроагрегатов (СВД), их процентное содержание и коэффициент дисперсности. Средневзвешенный диаметр микроагрегатов составляет от 170.9 до 244.0 мкм. Содержание микроагрегатов в пахотных горизонтах выше, чем в подпахотных. Наиболее крупные микроагрегаты отмечены в пахотном горизонте агросерой типичной глубокопахотной почвы. По содержанию микроагрегатов наиболее контрастной является почва в ложбине. В горизонте BELg микроагрегаты имеют максимальный СВД, но их содержание минимально. Был вычислен коэффициент дисперсности (Кд): отношение частиц <0.001 мм при гранулометрическом анализе к частицам <0.001 мм при микроагрегатном анализе в процентах. Наиболее дисперсным является горизонт Р агрозема, а горизонт Р агросерой глееватой почвы, наоборот, высоко оструктуренный, горизонты BEL и BT хорошо оструктуренны.

Таблица 2. Характеристика микроагрегатного состава

Table 2. Characteristics of the microaggregate composition

|

Почва |

Агросерая типичная глубокопахотная |

Агрозем языкова-тый |

Агросерая глеватая мелкопахотная |

|||||

|

Горизонт |

P |

BEL |

BT |

P |

BTy |

P |

BELg |

BTg |

|

СВД, мкм |

201 |

196 |

214 |

190 |

171 |

183 |

244 |

189 |

|

Содержание |

20% |

19% |

20% |

21% |

22% |

23% |

18% |

20% |

|

Кд |

18% |

23% |

22% |

32% |

19% |

12% |

15% |

21% |

Сравнение с почвами пахотных горизонтов зонального ряда в Европейской России показало, что СВД микроагрегатов пахотных горизонтов почв Владимирского Ополья в два раза выше, чем у серых лесных почв Тульской области (СВД = 67–101 мкм). СВД микроагрегатов пахотных горизонтов почв Владимирского Ополья близки к черноземам Курской области (90–250 мкм). Содержание микроагрегатов в исследованных пахотных горизонтах почв составляет около 20%, что немного ниже, чем в пахотных серых лесных почвах Тульской области (25%), и значительно ниже, чем в пахотных горизонтах черноземов, где содержание микроагрегатов составляет примерно 50% (Филиппова и др., 2019).

Результаты определения агрегатного состава и водоустойчивости агрегатов представлены в таблице 3. В качестве показателей использованы: содержание агрономически ценных агрегатов (АЦА), т.е. сумма содержаний фракций от 0.25мм до 10мм; коэффициент структурности (К стр. ), т.е. отношение АЦА к сумме фракций >10мм и <0.25 мм и коэффициент водопрочности (К в-пр. ), т.е. сумма содержания фракций >0.25 мм. Самым структурным является пахотный горизонт агросерой типичной глубокопахотной (К стр. = 7.2), также он обладает высокой водоустойчивостью и имеет самое большое содержание агрономически-ценных агрегатов. Пахотный горизонт агрозема языковатого имеет меньшую оструктуренность. Но при этом интересно, что горизонт ВТу агрозема имеет самую отличную водопрочную структуру. Почва агросерая глееватая содержит меньше агрономически ценных агрегатов и водопрочность ее не удовлетворительная.

Пахотный горизонт почвы агросерой типичной глубокопахотной имеет наименьший СВД агрегатов (таблица 4), однако он имеет самое высокое содержание АЦА и высокое содержание водоустойчивых агрегатов. У агросерой глееватой СВД агрегатов пахотного горизонта значительно больше (6.1 мм против 4.8 и 3.3 мм), также содержание АЦА ниже на 10%, чем у других пахотных горизонтов. Агросерая глееватая почва содержит меньше 50% водоустойчивых агрегатов и диаметр их меньше, чем у других почв. Выявлена взаимосвязь между средневзвешенным диаметром и содержанием АЦА и водоустойчивых агрегатов (-0.9), чем крупнее агрегаты, тем меньше процент АЦА и водоустойчивых агрегатов, что характерно для агросерой глееватой почвы ложбины.

Таблица 3. Агрегатный состав и водоустойчивость

Таблица 3. Aggregate composition and water resistance

|

Горизонт |

Агрегаты |

Размер (мм) |

Содер держание АЦА |

К стр |

К в-пр |

|||||||||

|

о W Л |

о W |

^ |

»А |

п m |

W п |

V) О W |

V) еч о И о |

V) еч о V |

||||||

|

и 5 я 5 я 2 я S Н Е Ф я Й и Я а § & s |

P |

естественные |

0.05 |

0.07 |

0.10 0.05 |

0.14 0.09 |

0.13 0.11 |

0.20 0.16 |

0.16 0.09 |

0.09 — 0.09 |

0.07 — 0.41 |

90% |

7.2 |

55% |

|

водоустойчивые |

||||||||||||||

|

BEL |

естественные |

0.24 |

0.15 |

0.15 0.37 |

0.13 0.16 |

0.10 0.11 |

0.09 0.12 |

0.05 0.05 |

0.03 — 0.03 |

0.06 — 0.15 |

67% |

2.3 |

60% |

|

|

водоустойчивые |

||||||||||||||

|

BT |

естественные |

0.28 |

0.19 |

0.17 0.45 |

0.14 0.16 |

0.09 0.09 |

0.07 0.07 |

0.03 0.03 |

0.01 — 0.03 |

0.01 — 0.17 |

71% |

2.4 |

24% |

|

|

водоустойчивые |

||||||||||||||

|

* 3 s Й &^ л |

P |

естественные |

0.15 |

0.11 |

0.12 0.12 |

0.14 0.15 |

0.12 0.12 |

0.15 0.17 |

0.12 0.10 |

0.05 — 0.06 |

0.05 — 0.29 |

80% |

4.0 |

49% |

|

водоустойчивые |

||||||||||||||

|

BTу |

естественные |

0.06 |

0.13 |

0.24 0.40 |

0.24 0.25 |

0.14 0.10 |

0.10 0.10 |

0.05 0.05 |

0.02 — 0.04 |

0.03 — 0.07 |

91% |

10.8 |

62% |

|

|

водоустойчивые |

||||||||||||||

Продолжение таблицы 3

Table 3 continued

|

Горизонт |

Агрегаты |

Размер (мм) |

Содер держание АЦА |

К стр |

К в-пр |

|||||||||

|

о W Л |

о W |

^ |

m »А |

п m |

W п |

V) О W |

•Г; еч о ^ о |

ш еч о V |

||||||

|

и А $ £ й § ft Л |

P |

естественные |

0.28 |

0.10 |

0.10 0.11 |

0.11 0.05 |

0.10 0.13 |

0.12 0.07 |

0.08 0.09 |

0.04 — 0.12 |

0.05 — 0.43 |

67% |

2.0 |

28% |

|

водоустойчивые |

||||||||||||||

|

BEL g |

естественные |

0.20 |

0.14 |

0.16 0.30 |

0.15 0.15 |

0.11 0.10 |

0.10 0.09 |

0.05 0.05 |

0.03 — 0.06 |

0.06 — 0.23 |

74% |

2.8 |

42% |

|

|

водоустойчивые |

||||||||||||||

|

BTg |

естественные |

0.48 |

0.16 |

0.13 0.60 |

0.10 0.14 |

0.06 0.06 |

0.04 0.05 |

0.02 0.03 |

0.01 — 0.03 |

0.02 — 0.10 |

50% |

1.0 |

29% |

|

|

водоустойчивые |

||||||||||||||

Таблица 4. Таблица интегральных показателей структуры

Таблица 4. Table of integral indicators of the structure

|

Положение |

Горизонт |

Агрегаты естественного сложения |

Водоустойчивые агрегаты (5-0.25 мм) |

Микроагрегаты |

|||

|

СВД, мм |

АЦА, % |

СВД, мм |

Содержание, % |

СВД, мкм |

Содержание, % |

||

|

агросерая типичная глубокопахотная |

P |

3.3 |

90 |

1.0 |

54 |

200.9 |

20.1 |

|

BEL |

6.2 |

70 |

1.2 |

48 |

195.9 |

18.8 |

|

|

BT |

7.2 |

71 |

1.0 |

37 |

213.4 |

19.6 |

|

|

агрозем языковатый |

P |

4.8 |

81 |

0.9 |

59 |

189.6 |

20.5 |

|

BT |

4.8 |

92 |

1.5 |

54 |

170.9 |

21.6 |

|

|

агросерая глееватая мелкопахотная |

P |

6.1 |

67 |

0.8 |

46 |

183.2 |

22.6 |

|

BELg |

5.9 |

74 |

1.1 |

47 |

244.0 |

17.8 |

|

|

BTg |

8.9 |

50 |

0.8 |

30 |

188.8 |

19.7 |

|

|

Корреляции, * - достоверные значения |

|||||||

|

агрегаты естественного сложения |

СВД, мм |

||||||

|

АЦА, % |

-0.92* |

||||||

|

водоустойчивые агрегаты (5-0.25 мм) |

СВД, мм |

-0.34 |

0.60 |

||||

|

Содержание, % |

-0.91 |

0.85 |

0.36 |

||||

|

микроагрегаты |

СВД, мкм |

0.07 |

-0.10 |

-0.08 |

-0.17 |

||

|

Содержание, % |

-0.22 |

0.20 |

-0.11 |

0.22 |

-0.80 |

||

Большему содержанию АЦА, соответствует большее количество водоустойчивых агрегатов (0.85). СВД микроагрегатов отрицательно коррелирует с содержанием микроагрегатов (-0.8).

Анализ агрегатного состава методом главных компонент

Анализ агрегатного состава методом главных компонент (МГК) позволяет оценить структурное состояние не только по отдельным соотношениям (коэффициенты структурности, водо-прочности), но и сравнить соотношение всех фракций агрегатов и оценить их вклад в различия между почвами и горизонтами (Холодов, 2016; Мешалкина, 2008).

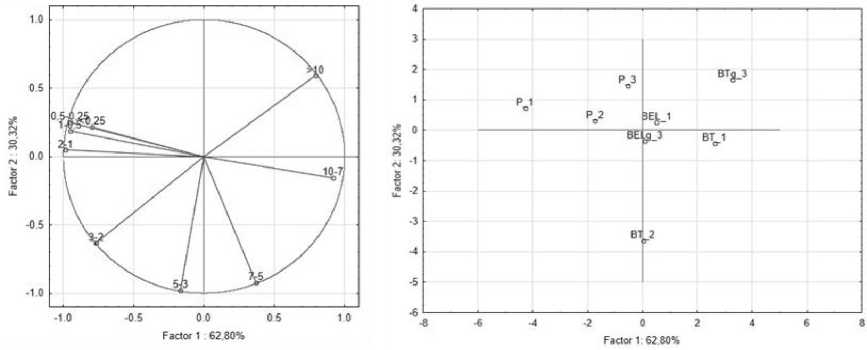

Результаты анализа МГК содержания воздушно-сухих агрегатов представлены на рисунке 4, коэффициент собственного вектора – в таблице 5. Наибольший разброс наблюдается в содержании агрегатов размером >10 мм. Первая компонента описывает 62.8% варьирования агрегатного состава. Для нее значимы все фракции агрегатов кроме 7–5 и 5–3 мм, которые значимы для второй компоненты, описывающей 30.3% варьирования. Все горизонты разделились на факторной плоскости на группы пахотных, элювиальных и иллювиальных. На координатной плоскости видно, что наиболее отличный агрегатный состав у горизонта ВТ аг-розема языковатого, где больше всего агрегатов размером 7–5, 5– 3 мм.

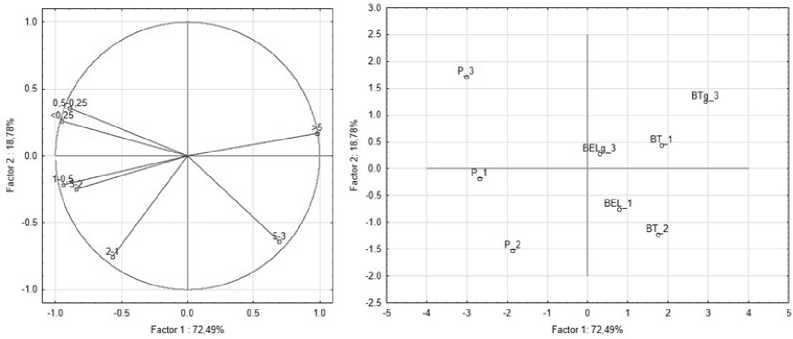

Результаты анализа МГК содержания водоустойчивых агрегатов представлены на рисунке 5, в таблице 6 – коэффициент собственного вектора. Распределение водопрочных агрегатов имеет два максимума >5, агрегаты не распавшиеся, и <0.25мм – остатки распавшихся агрегатов. У второго фактора вклад 18.78% и одна значимая фракция 2–1 мм. На координатной плоскости видно, что пахотные горизонты отличаются по содержанию водопрочных агрегатов от горизонтов BEL и BT. В подпахотных горизонтах крупные агрегаты (>5 мм) в основном сохранились и не распались на более мелкие.

Таким образом, МКГ позволил оценить различия агрегатного состава и содержания водоустойчивых агрегатов.

Таблица 5. Коэффициент собственного вектора агрегатов естественного сложения

Таблица 5. Eigenvector coefficient of natural addition aggregates

|

вклад, % |

>10 |

10–7 |

7–5 |

5–3 |

3–2 |

2–1 |

1–0.5 |

0.5–0.25 |

<0.25 |

|

|

1 |

62.8% |

0.8 |

0.9 |

0.4 |

-0.2 |

-0.8 |

-1.0 |

-1.0 |

-1.0 |

-0.8 |

|

2 |

30.3% |

0.6 |

-0.2 |

-0.9 |

-1.0 |

-0.6 |

0.0 |

0.2 |

0.2 |

0.2 |

Рис. 4. Результаты анализа методом главных компонент содержания агрегатов; Р_1, ВEL_1, BT_1– горизонты агросерой типичной глубокопахотной, Р_2, BT_2– горизонты агрозема языковатого, Р_3, ВELg_3, BTg_3 – горизонты агросерой глееватой мелкопахотной.

Fig. 4. Results of principal component analysis of aggregate content; Р_1, ВEL_1, BT_1 – top soil horizons, Р_2, BT_2 – middle soil horizons, Р_3, ВELg_3, BTg_3 – soil horizons in the hollow.

Таблица 6. Коэффициент собственного вектора водоустойчивых агрегатов

Таблица 6. Eigenvector coefficient of water-resistant aggregates

|

вклад, % |

>5 |

5–3 |

3–2 |

2–1 |

1–0.5 |

0.5–0.25 |

<0.25 |

|

|

1 |

72.50% |

1.0 |

0.7 |

-0.8 |

-0.6 |

-0.9 |

-0.9 |

-1.0 |

|

2 |

18.78% |

0.2 |

-0.6 |

-0.3 |

-0.8 |

-0.2 |

0.4 |

0.3 |

Рис. 5. Результаты анализа методом главных компонент содержания водоустойчивых агрегатов; Р_1, ВEL_1, BT_1– горизонты агросерой типичной глубокопахотной, Р_2, BT_2– горизонты агрозема языковатого, Р_3, ВELg_3, BTg_3 – горизонты агросерой глееватой мелкопахотной.

Fig. 5. Results of principal component analysis of the content of water-stable aggregates; Р_1, ВELg_1, BTg_1 – top soil horizons, Р_2, BTg_2 – middle soil horizons, Р_3, ВELg_3, BTg_3 – soil horizons in the hollow.

Наиболее однородной по агрегатному составу является аг-розем языковатый, средний диаметр агрегатов и микроагрегатов у пахотного и подпахотного горизонтов равны, они близки по содержанию микроагрегатов и агрономически ценных агрегатов. Также эта почва отличается высокой водоустойчивостью. Гумусированный горизонт агросерой типичной глубокопахотной отличается от агрозема меньшим диаметром агрегатов. Пахотный горизонт агросерой глееватой отличается большим количеством глыб >10 мм и мелких агрегатов <0.25 мм, а водоустойчивость агрегатов несколько ниже, чем у почв выше по склону.

Прочность почвенных агрегатов , как способность оказывать сопротивление внешнему механическому воздействию, показывает особенности межчастичного взаимодействия в агрегатах. Прочность агрегатов изменяется при увлажнении и иссушении. Рассмотрены два крайних случая: воздушно-сухие агрегаты (4– 7%) и капиллярно-насыщенные (24–27%). В первом случае агрегаты являются упруго-хрупкими телами с конденсационными контактами между частицами. Между частицами капиллярнонасыщенных агрегатов находятся пленки воды, и контакты между частицами имеют коагуляционный характер. Прочность агрегатов зависит от содержания влаги, гранулометрического состава и содержания органического вещества (Хайдапова, 2007). Большое содержание мелкодисперсных фракций обеспечивает рост числа межчастичных контактов, особенно в воздушно-сухих агрегатах. Органическое вещество способствует формированию большего числа микроагрегатов, что приводит к уменьшению плотности агрегатов. В срединных горизонтах с малым содержанием органического вещества происходит непосредственное взаимодействие почвенных частиц. Это приводит к формированию агрегатов с низкой пористостью и высокой прочностью (Пестонова, 2007).

Результаты анализа прочности воздушно-сухих и капиллярно-насыщенных агрегатов агросерых почв, а также их корреляции с содержанием ила, физической глины и гумуса представлены в таблице 7.

Таблица 7. Прочностные характеристики агрегатов, гранулометрический состав, содержание органического вещества и корреляции между ними

Таблица 7. Strength characteristics of aggregates, particle size distribution, content of organic matter and correlations between them

|

Почва |

Горизонт |

с орг , % |

Гранулометрическ. состав (седиментометрия) |

Воздушносухие |

Капиллярнонасыщенные |

|||

|

<0.001мм |

<0.01мм |

W% |

Pm, кг/см2 |

W% |

Pm, кг/см2 |

|||

|

Агросерая типичная глубокопахотная |

Р (0–42 см) |

3.57 |

10.60 |

31.34 |

4.71 |

13.48 |

28.09 |

0.45 |

|

BEL (42–60 см) |

0.51 |

16.99 |

44.66 |

3.75 |

23.93 |

24.37 |

0.31 |

|

|

ВТ (60–85 см) |

0.85 |

33.53 |

50.53 |

4.69 |

27.50 |

21.43 |

0.81 |

|

|

Агрозем языковатый |

Р (0–30 см) |

2.04 |

18.54 |

18.08 |

3.95 |

24.61 |

27.59 |

0.35 |

|

ВТу (30–85 см) |

0.68 |

29.21 |

44.56 |

7.14 |

29.15 |

24.44 |

0.68 |

|

|

Агросерая глееватая мелкопахотная |

Р (0–20 см) |

2.55 |

13.06 |

33.14 |

4.17 |

18.40 |

29.41 |

0.28 |

|

BELg (20–38 см) |

2.21 |

14.72 |

38.37 |

4.00 |

19.11 |

26.89 |

0.60 |

|

|

ВТg (38–75 см) |

0.34 |

30.34 |

48.71 |

7.14 |

21.86 |

24.51 |

0.52 |

|

|

Корреляции |

||||||||

|

Возд.-сух. |

Pm, кг/см2 |

-0.80 |

0.78 |

0.38 |

0.33 |

|||

|

Кап. нас. |

Pm, кг/см2 |

-0.34 |

0.71 |

0.59 |

0.44 |

0.47 |

-0.71 |

|

Прочность воздушно-сухих агрегатов имеет разброс от 13.48 кг/см 2 в пахотном горизонте агросерой типичной глубокопахотной, до 29.15 кг/см 2 в горизонте ВТу агрозема языковатого. Прочность агрегатов увеличивается вниз по профилю почв в соответствии с увеличением количества илистых частиц, между которыми формируются прочные конденсационные межчастичные связи при отсутствии пленок органического вещества. Чем больше содержание илистой фракции, тем прочнее агрегаты как в воздушно-сухом, так и в капиллярно-насыщенном состоянии. Прочность воздушно-сухих агрегатов имеет прямую зависимость с содержанием илистой фракции (коэффициент корреляции 0.78) и обратную – с содержанием гумуса (коэффициент корреляции -0.80). Прочность горизонтов ВТ выше, чем горизонтов Р, так как в горизонтах ВТ выше содержание илистой фракции и значительно меньше гумуса.

При капиллярном насыщении значительно снижается прочность агрегатов. Значения снижаются с десятков до десятых долей килограмма на квадратный сантиметр. Прочность капиллярнонасыщенных агрегатов обратно зависит от влажности (-0.71). Органическое вещество аккумулирует большое количество воды, вследствие чего влажность пахотных горизонтов выше, чем у ВТ горизонтов. Пленки воды расклинивают микроагрегаты и частицы, и в результате прочность капиллярно-насыщенных агрегатов гумусированных горизонтов в два-три раза ниже, чем у нижележащих горизонтов. Меньшую прочность при капиллярном насыщении агрегатов BEL агросерой типичной, чем агрегатов горизонта P, можно объяснить процессом оподзоливания. Однако прочность агрегатов BELg агросерой глееватой в три раза выше, чем в горизонте Р, что, вероятно, может быть обусловлено повышенным содержанием гумуса и образованием железо-органических соединений, которые увеличивают прочность агрегатов.

Таким образом, на механическую прочность агрегатов в значительной степени влияет их увлажненность. Капиллярнонасыщенные агрегаты на два порядка менее прочные, чем воздушно-сухие агрегаты. Прочность агрегатов как в сухом, так и в увлажненном состоянии зависит от содержания илистых частиц. Для сухих агрегатов важным фактором является содержание гу- муса. Прочность капиллярно-насыщенных агрегатов зависит от влажности агрегатов, которая в свою очередь тоже связана с содержанием гумуса. Прочность насыщенных агрегатов пахотных горизонтов уменьшается вниз по склону.

ВЫВОДЫ

В агрегатной структуре пахотных горизонтов обнаружены зависимости от положения в рельефе: вниз по склону уменьшается содержание агрономически ценных агрегатов, увеличивается средневзвешенный диаметр агрегатов, уменьшается водоустойчивость агрегатов и механическая прочность агрегатов при капиллярном насыщении. Однако распределение и размер микроагрегатов, а также прочность агрегатов в воздушно-сухом состоянии отражает сложный генезис ландшафта и сохраняет влияние палеорельефа с западинами и повышениями.

Гранулометрический состав исследованных почв методом седиментометрии типичен для почв Владимирского Ополья. Превалирует фракция крупной пыли. Содержание физической глины при определении методом лазерной дифрактометрии больше, чем в седиментрическом анализе, а содержание илистой фракции – меньше.

СВД микроагрегатов пахотных горизонтов почв Владимирского Ополья близки к черноземам Курской области. Содержание микроагрегатов в исследованных пахотных горизонтах почв немного ниже, чем в пахотных серых лесных почвах Тульской области, и значительно ниже, чем в пахотных горизонтах черноземов.

Почвы Владимирского Ополья обладают отличным структурным состоянием и высокими водоустойчивостью и механической прочностью агрегатов. Самым структурным является пахотный горизонт агросерой типичной глубокопахотной почвы, также он обладает высокой водоустойчивостью и имеет самое большое содержание агрономически ценных агрегатов. Наиболее однородной по агрегатному составу почвой является агрозем, средний диаметр агрегатов и микроагрегатов у пахотного и подпахотного горизонтов равны, эти горизонты имеют близкое содержание агрономически ценных агрегатов и микроагрегатов. Также данная почва отличается высокой водоустойчивостью. Пахотный гори- зонт в агросерой глееватой почве содержит меньше агрономически ценных агрегатов, а его водопрочность неудовлетворительная. Механическая прочность агрегатов зависит от увлажненности. Прочность капиллярно-насыщенных агрегатов на два порядка ниже, чем у воздушно-сухих агрегатов. Прочность агрегатов как в сухом, так и в увлажненном состоянии зависит от содержания илистых частиц и гумуса. Прочность агрегатов горизонтов ВТ выше, чем в горизонтах Р и BEL.

Список литературы Агрегатная структура агросерых почв Владимирского Ополья: состав и прочность

- Алифанов В.М., Л.А Гугалинская, Овчинникова А.Ю. Палеокриогенез и разнообразие почв центра Восточно-Европейской равнины. М.: ГЕОС, 2010. 160 с.

- Архангельская Т.А., Прохоров М.В., Мазиров М.А. Годовая динамика температуры пахотных почв палеокриогенных комплексов Владимирского Ополья // Криосфера Земли. 2008. Т. XII. № 3. С. 80-86.

- Величко А.А., Морозова Т.Д., Бердников В.В., Губонина З.П., Халчева Т.А., Маркова А.К. Эволюция природы в перигляциальной зоне Европы в четвертичное время // Геоморфология и палеогеография. Мат-лы VI съезда Географ. о-ва СССР. М.: Ин-т географии АН СССР, 1975. С. 41-44.

- Винокуров И.Ю., Окорков В.В., Чернов О.С. Влияние рельефа на содержание гумуса, элементов питания и водопрочных агрегатов в серых лесных почвах Владимирского Ополья // Успехи современного естествознания. 2019. № 1. С. 30-38.

- Зинченко С.И. Влияние приемов основной обработки на структуру серой лесной почвы в агроэкосистемах при возделывании озимой ржи // Владимирский земледелец. 2019. № 3. С. 4-7.

- Зинченко С.И. Щукин И.М. Оценка антропогенного влияния на структуру почвенного покрова агроэкосистем Верхневолжья // Агрофизика. 2020. № 1. С. 16-23.

- Макеев А.О. Поверхностные палеопочвы лёссовых водоразделов Русской равнины // Доклады по экологическому почвоведению. 2006. № 3. Вып. 4. С. 24-68.

- Мешалкина Ю.Л., Самсонова В.П. Математическая статистика в почвоведении. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. 84 с.

- Овчинников А.Ю., Алифанов В.М., Худяков О.И. Влияние палеокриогенеза на формирование серых лесных почв Центральной России // Почвоведение. 2020. № 10. С. 1170-1181.

- Окорков В.В. Гранулометрический состав почв и его роль в устойчивости к водной эрозии // Владимирский Земледелец. 2010. № 3. С. 17-19.

- Пестонова Е.А. Механическая прочность почвенной структуры взаимосвязь с физическими свойствами и основной гидрофизической характеристикой: Автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 060103. М., 2007. 28 с.

- Полевые и лабораторные методы исследования физических свойств и режимов почв: Методическое руководство / Под ред. Е.В. Шеина. М.: Изд-во МГУ, 2001. 200 с.

- Теории и методы физики почв. Коллективная монография под общей редакцией Шеина Е.В. и Карпачевского Л.О. М.: Гриф и К. 2007. 616 с.

- Тюрюканов А.Н., Быстрицкая Т.Л. Ополья Центральной России и их почвы. М.: Наука, 1971. 239 с.

- Филиппова О.И., Холодов В.А., Сафронова Н.А., Юдина А.В., Куликова Н.А. Микроагрегатный, гранулометрический и агрегатный состав гумусовых горизонтов зонального ряда почв европейской россии // Почвоведение. 2019. № 3. С. 335-347. https://doi.org/10.1134/S0032180X19030031.

- Фомин Д.С., Валдес-Коровкин И.А., Голуб А.П., Юдина А.В. Оптимизация анализа агрегатного состава почв методом автоматического рассева // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2019. Вып. 96. С. 149-177. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2019-96-149-177.

- Хайдапова Д.Д., Милановский Е.Ю., Тюгай З.Н., Бутылкина М.А., Шеин Е.В., Дембовецкий А.В. Практикум по физике твердой фазы почв. М.: “Буки Веди”, 2022. 132 с.

- Хайдапова Д.Д., Пестонова Е.А. Прочность структурных связей в почвенных пастах и агрегатах в зависимости от влажности // Почвоведение. 2007. № 11. С. 1330-1335.

- Холодов В.А., Ярославцева Н.В., Лазарев В.И., Фрид А.С. Интерпретация данных агрегатного состава Типичных черноземов разного вида использования Методами кластерного анализа и главных компонент // Почвоведение. 2016. № 9. С. 1093-1100.

- Шеин Е.В., Кириченко А.В., Бутылкина М.А., Буева Ю.Н. Закономерности распределения почвенно-генетических и физических свойств комплекса серых лесных почв Владимирского ополья // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 17. Почвоведение. 2002. № 4. С. 17-24.

- Шеин Е.В., Кирюшин В.И., Корчагин А.А., Мазиров М.А., Дембовецкий А.В., Ильин Л.И. Оценка агрономической однородности и совместимости почвенного покрова Владимирского Ополья // Почвоведение. 2017. № 10. С. 1208-1215.

- Юдина А.В., Милановский Е.Ю. Микроагрегатный анализ почв методом лазерной дифракции: особенности пробоподготовки и интерпретации результатов // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2017. Вып. 89. С. 3-20. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2017-89-3-20.

- Юдина А.В., Фомин Д.С., Валдес-Коровкин И.А., Чурилинa Н.А., Александрова М.С., Головлев Ю.А., Филиппов Н.В., Ковда И.В., Дымов А.А., Милановский Е.Ю. Пути создания классификации почв по гранулометрическому составу на основе метода лазерной дифракции // Почвоведение. 2020. № 11. С. 1353-1371.

- Yudina A.V., Klyueva V.V., Romanenko K.A., Fomin D.S. Micro- within macro: How micro-aggregation shapes the soil pore space and water-stability // Geoderma. 2022. Vol. 415. P. 115-177.