Агрогеохимическая дифференциация почвенного покрова в условиях интенсивного земледелия

Автор: Санеев В.А., Борисенко В.И.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 58, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14313471

IDR: 14313471

Текст статьи Агрогеохимическая дифференциация почвенного покрова в условиях интенсивного земледелия

Озёрский район распложен на стыке двух почвенно-географических зон: дерново-подзолистых почв (в основном на левобережье р. Ока) и серых лесных (на правом берегу р. Ока). Соседство регионов с существенно различными зональными почвами обусловлено особенностями литолого-геоморфологического строения и истории ландшафтов левобережья Оки.

Дерново-подзолистые почвы формируются в условиях слаборасчле-ненного рельефа на покровных глинах, а также на полого-холмистой равнине, сложенной супесчано-легкосуглинистыми отложениями, подстилаемыми в пределах почвенного профиля тяжелосуглинистой мореной. Дерново-подзолистые почвы Озёрского района характеризуются затрудненным внутренним дренажем и в той или иной степени испытывают временное переувлажнение. Среди дерново-подзолистых почв выделяются два рода, сильно отличающихся друг от друга: собственно дерново-подзолистые, формирующиеся на тяжелых почвообразующих породах и дифференцированные по гранулометрическому составу, и дерново-подзолистые железистые и гумусово-железистые, развивающиеся на песчаных отложениях и практически не дифференцированные по гранулометрическому составу. Собственно дерново-подзолистые почвы разделяются на виды по мощности оподзоленной толщи и по глубине оглеения. Однако вышеописанные таксоны редко образуют крупные самостоятельные почвенные контуры, а составляют почвенные комбинации: сочетания, пятнистости и др.

Серые лесные почвы формируются на возвышенном расчлененном правобережье р. Ока на мощных лёссовидных суглинках, подстилаемых суглинистой мореной. В пределах района различают два подтипа серых лесных почв: собственно серые лесные и светло-серые лесные почвы. Серые лесные почвы района в значительной степени подвержены плоскостному смыву. Эродированность и сильная выпаханность этих почв – причины малого содержание в них гумуса (1,0-2.5%). Среди серых лесных почв выделяются слабо- и среднеэродированные, а также намытые разновидности, определяющие сложную структуру почвенного покрова территории.

В пойме р. Ока сосредоточены аллювиальные почвы. Среди них различаются дерново-, лугово- и болотно-аллювиальные разновидности, часто образующие сложные комбинации друг с другом. Таким образом, разнообразие природных условий на территории Озёрского района обусловило наличие весьма неоднородного почвенного покрова.

Проблема агрономической оценки гетерогенности почвенного покрова находится в эпицентре дискуссий о путях и методах управления плодородием почв во многих регионах. Генеральной линией при этом традиционно считалось направление к максимальной гомогенизации структуры почвенного покрова, т.е. повышение его технологичности (Дурманов, Шишов, 1987). Однако практическая реализация этого пути предполагает либо исходную однородность СПП, либо необходимость коренного техногенного преобразования почвенной массы. Последнее связано со значительными затратами.

Т.Н. Кулаковская (1984) справедливо отметила, что оказались иллюзорными надежды на «автоматическое» устранение пестроты почвенного покрова при интенсификации земледелия. Фактически, в Белоруссии она возросла в результате мелиорации, химизации и т.п. Разработка оптимальной стратегии и тактики использования земельных ресурсов с учетом неоднородности почвенного покрова должна базироваться на соответствующей теоретической основе – сопряженном изучении генезиса, эволюции и плодородия почв.

Совхоз «Сосновский», где проводились наши исследования, отличался интенсивным применением минеральных и органических удобрений в полевых, кормовых и овощных севооборотах. Это объяснялось тем, что помимо «фондовых» удобрений совхозы района получали еще и «шефские», идущие по линии оказания шефской помощи московскими организациями, распространенной вплоть до 1990 г. Расчеты, произведенные нами совместно со специалистами Научно-исследовательского института удобрений и фотосинтеза, показали, что из выделенных в 1987– 1990 гг. совхозу 700 т азотных, 500 т фосфорных и 675 т калийных удобрений он реально нуждался в 421 т азотных, 256 т фосфорных и 380 т калийных (ежегодно). Это означает, что для получения запланированных урожаев и расширенного воспроизводства плодородия почв достаточно почти в 2 раза меньшего количества удобрений.

Динамика изменения агрохимического состояния почвенного покрова совхоза изучалась методом стандартного агрохимического картирования пахотного горизонта в 1983, 1990 и 1996 гг. Всего обследовано 740 га дерново-подзолистых, 600 га светло-серых лесных, 380 га серых лесных и 360 га пойменных аллювиальных почв.

Общей тенденцией для всех почв является увеличение запасов элементов питания и неоднородности их распределения между полями севооборотов и внутри полей по контурам обследования при незначительном росте урожайности или без такового. Если доля дерново-подзолистых почв с содержанием обменного калия 5–10 мг/100 г почвы составляла в 1983 г. 50% от всей обследованной площади, то в 1990 г. этот показатель уменьшился до 13,5%, а на 35% площади содержание К 2 О превысило 20 мг/100 г почвы. В 1983 г. Такие почвы отсутствовали. Уменьшилось также количество полей с низким (до 10 мг/100 г) содержанием подвижного фосфора за счет увеличения площадей с содержанием Р2О5 более 25 мг/100 г почвы (17,6% от общей площади). В 1996 г. показатели обеспеченности этими элементами не претерпели существенного изменения, хотя дозы внесения удобрений уменьшились.

Наиболее контрастны изменения кислотно-щелочного режима пахотного горизонта дерново-подзолистых почв. В 1983 г. в разряде слабокислых и близких к нейтральным почвам находилось около 85% полей и только 15% – в разряде нейтральных (рН солевой более 6.0). В 1990 и 1996 гг. этот показатель имели уже 72% полей. Но вместе с тем увеличилось количество полей с рН солевым, равным 4,6–5.0 (4%), что говорит не только о высоких дозах внесения извести и частых известкованиях, но и о неравномерности ее распределения по полям севооборотов. Это подтверждает и изменение содержания обменных Са и Mg. В 1983 г. 100% полей попадали под градацию «низкое содержание» обоих элементов, а в 1990 г. большая часть полей (более 50%) перешли в градацию «от среднего до высокого содержания», но появились поля с очень низким содержанием кальция (менее 2,5 мг-экв/100 г почвы).

Наблюдалось также значительное варьирование этих показателей в пределах отдельных полей севооборотов по контурам агрохимического обследования. Для рН колебания составляли от 5,25 до 7,08 единиц на поле 11 кормового севооборота и от 5,13 до 7,05 культурном поле второго пастбищного севооборота в 63 га. Содержание обменного кальция на поле пастбищного севооборота изменялось от 4,57 до 23,32 мг-экв/100 г почвы, подвижного фосфора от 6,4 до 37,0 мг/100 г и обменного калия от 7,8 до 31,8 мг/100 почвы.

Полученные данные позволяют предположить, что интенсивное применение минеральных удобрений и химических мелиорантов в стандартных севооборотах на дерново-подзолистой почве приводит не только к изменению агрогеохимического состояния почв, но и к значительной его дифференциации как по полям севооборотов, так и внутри их. Это является, по нашему мнению, следствием нарушения технологии возделывания сельскохозяйственных культур и отсутствием учета структуры почвенного покрова на уровне отдельных полей севооборотов.

Аналогичные тенденции наблюдались и на полях севооборотов, расположенных на светло-серых и серых лесных почвах Полурядинского и Сенницкого отделений совхоза «Сосновский», где 71% полей от общей площади имели высокое и очень высокое содержание подвижного фосфора (более 25 мг/100 г почвы). Встречались значения от 40 до 90 мг/100 г почвы. Тяжелый гранулометрический состав этих почв способствовал обменной фиксации калия удобрений, 65% полей содержат его более 25–30 мг/100 г почвы.

Наиболее интенсивные агрогенные нагрузки испытывают пойменные аллювиальные почвы. При урожайности овощей 300 ц/га дозы удобрений достигали здесь до 500 кг/га. При общей тенденции к зафосфачива-нию пахотного горизонта (56% полей содержат более 30 мг/100 г почвы Р 2 О 5 и от 10 до 30 мг/100 г почвы обменного калия в зависимости от гранулометрического состава) здесь обнаруживается опасность дегумификации и разрушения структуры почв. Так, из 30 учетных площадок, заложенных на поле в 7 га, на 22 содержание гумуса было менее 1%, а на остальных варьировало от 1.04 до 1.86 %.

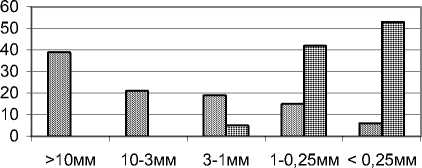

Отмечены также признаки деградации почвенной структуры (рисунок). В воздушно-сухом состоянии почва обладает глыбистокомковатой структурой, где 18–30% составляют агрегаты размером более 10 мм, а при мокром просеивании происходит практически полное разрушение агрегатов крупнее 1 мм, и большинство составляют макроагрегаты 0,25–0,5 мм. Колебания по этим показателям наблюдались как внутри одного поля, так и между полями.

^ сухое просеивание Щ мокрое просеивание

Агрегатный состав и водопрочность агрегатов пахотного горизонта пой- менных дерновых суглинистых почв

Список литературы Агрогеохимическая дифференциация почвенного покрова в условиях интенсивного земледелия

- Дурманов, Шишов Л.Л. Место оперативной диагностики в системе управления эффективным плодородием почв//Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. М., 1987. Вып. ХIV. С. 3-4.

- Кулаковская Т.Н. Плодородие почв и качество урожая//Тр. Х международного конгресса почвоведов. М.: Наука, 1984. Т.4. С.100-107.