Агрохимические аспекты реабилитации радиоактивно загрязнённых заливных лугов Брянской области

Бесплатный доступ

Естественные сельскохозяйственные угодья являются базисом животноводства, на территории Брянской области они располагаются на 550 тыс. га. В результате аварии на Чернобыльской АЭС основная их часть была загрязнена долгоживущими искусственными радионуклидами, вследствие этого возникла вероятность получения кормов для молочного животноводства с содержанием 137Cs выше допустимого уровня. В отдалённый период после аварии на Чернобыльской АЭС в условиях радиоактивного загрязнения центральной поймы реки Ипуть Новозыбковского района Брянской области изучали мероприятия по реабилитации радиоактивно загрязнённых заливных лугов с целью использования в кормопроизводстве. В результате исследований установили, что при плотности загрязнения 137Cs территории более 555 кБк/м2 содержание 137Cs в воздушно-сухой массе естественного травостоя превышает допустимый уровень в 5,5 раза и более в зависимости от периода уборки. Применение агротехнических и организационных мероприятий уменьшает радиационное загрязнение заливных лугов, снижая удельную активность 137Cs воздушно-сухой массы сеяного травостоя на 10% в сравнении с естественным. Применения агрохимических мероприятий реабилитации этих лугов позволяет получать воздушно-сухую массу естественного и сеяного травостоя с допустимым содержанием 137Cs в кормах, максимальный эффект получен при применении минерального удобрения с соотношением азота к калию как 1:2. Корреляционный анализ установил, что азотные удобрения увеличивают удельную активность 137Cs воздушно-сухой массы травостоя, связь в зависимости от годов исследования была сильной и средней, возрастающие дозы калийного удобрения нивелируют негативное действие азотных удобрений. Использование радиоактивно загрязнённых заливных лугов в качестве сенокосов без применения агрохимических мероприятий недопустимо. Расчёт выявил, что использование грубых кормов с таких угодий в кормлении крупного рогатого скота приводит к получению молока с содержанием 137Cs выше допустимого уровня, установленного нормативом.

Кормовые угодья, агротехнические и агрохимические мероприятия, радиоактивное загрязнение, реабилитация, брянская область, удельная активность 137cs

Короткий адрес: https://sciup.org/170196154

IDR: 170196154 | УДК: 631.5:633.2/3:546.36.02.137 | DOI: 10.21870/0131-3878-2022-31-4-107-118

Текст научной статьи Агрохимические аспекты реабилитации радиоактивно загрязнённых заливных лугов Брянской области

Кормопроизводство, как естественная фундаментальная база, является основой развития животноводства, в то же время оно связывает воедино животноводство и растениеводство и объединяет экологию, земледелие, агрохимию, рациональное природопользование, охрану окружающей среды. Особую актуальность эффективное ведение кормопроизводства приобретает в условиях техногенного загрязнения агросреды [1].

В результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. произошло радиоактивное загрязнение территории 21 области Российской Федерации, наибольшему радиоактивному загрязнению, как по площади, так и по количеству выпавших радиоактивных осадков, подверглась Брянская область, особенно сильно пострадал юго-запад области [2, 3].

С момента аварии прошло уже более 35 лет, произошла стабилизация радиологической обстановки на территории Брянской области, однако в наиболее загрязнённых районах до сих пор сохраняется риск производства кормов, молока и мяса, крупного рогатого скота (КРС) не соответствующих допустимым уровням содержания 137Cs в них [4, 5], что главным образом обусловлено природными условиями данной территории [6].

В отдалённый период после аварии на Чернобыльской АЭС необходимо проведение реабилитационных мероприятий, которые снизят поступление радионуклидов из почвы в растениеводческую продукцию и далее по пищевой цепи в организм человека [7, 8].

Заливные луга в Брянской области являются кормовым базисом животноводства и располагаются на территории более 550 тыс. га, при этом основная их часть загрязнена долгоживущими искусственными радионуклидами. В результате чего возникает риск получения грубых кормов для молочного животноводства с содержанием 137Cs выше допустимого уровня. Основными мероприятиями снижения миграции 137Cs из почвы в растения и далее по пищевой цепи являются агрохимические, агротехнические и организационные. Поэтому возникает необходимость обоснования реабилитационных мероприятий при ведении кормопроизводства с целью получения высоких урожаев многолетних трав с удельной активностью 137Cs, соответствующей действующему нормативу [9].

Целью исследований являлась оценка роли минеральных удобрений в реабилитации кормовых угодий юго-запада Брянской области в отдалённый период после аварии на ЧАЭС и радиологическое обоснование наиболее эффективных защитных мероприятий.

Материалы и методы

Методологической основой исследований являются концепция экологического мониторинга и научные положения сельскохозяйственной радиологии. Эксперимент проводили в центральной пойме реки Ипуть Новозыбковского района Брянской области, относящейся к подзоне дерново-подзолистых почв южной тайги, белорусской провинции дерново-подзолистых слабогумусированных почв и низинных болот. Почва исследуемого участка – аллювиальная дерновая огле-енная, маломощная, среднегумусная, песчаная на супесчаном аллювии и имеет следующие строение профиля: Ад(0-5), А1(5-18); В1(18-40); Вg(40-60); Сg(60-90). Средние показатели агрохимических свойств следующие: рНКСl – 4,8, содержание гумуса – 3,2%, подвижного фосфора и калия – 140 и 60 мг/кг соответственно. Выбор участка для постановки эксперимента связан с высоким исходным уровнем загрязнения, который в 1987 г. по радиологическим параметрам относился к зоне отселения, при этом защитных мероприятий, связанных с преодолением последствий аварии на Чернобыльской АЭС, не проводилось.

Температурный режим периода исследований колебался как по месяцам, так и по годам исследований, наиболее тёплый период исследований наблюдали с 2009 по 2014 гг., когда средняя температура вегетации была равна 17,8 °С.

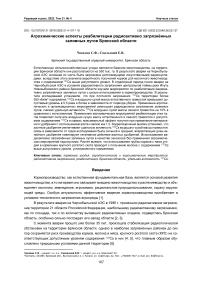

По количеству осадков наиболее влажный период исследований наблюдали с 2003 по 2008 гг., когда количество выпавших осадков за вегетацию равнялось 386 мм, а наиболее засушливый – 2009-2014 гг. (табл. 1).

Защитные мероприятия при постановке опыта в 2003 г. включали агротехнические приёмы, которые предусматривали поверхностное улучшение, уничтожение естественного травостоя гербицидами и коренное улучшение, вспашка плугом с последующим посевом типичной для региона мятликовой травосмеси, в 2008 г. произошла замена изреженного травостоя на опытном участке методом ускоренного залужения. Работы по перезалужению включали в себя следующие операции: известкование почвы, фрезерование в двух направлениях, предпосевное прикатывание почвы катками, посев сеялкой СЗТ-3,6 в конце второй декады августа многолетних трав, послепосевное прикатывание почвы.

Таблица 1

|

Год |

Месяц |

Апрель |

Май |

Июнь |

Июль |

Август |

Сентябрь |

Вегетационный период |

|

Температура воздуха, ºС |

||||||||

|

2003-2008 |

8,4 |

16,2 |

18,7 |

20,9 |

20,1 |

13,9 |

16,4 |

|

|

2009-2014 |

10,3 |

17,8 |

20,5 |

22,8 |

20,7 |

14,2 |

17,7 |

|

|

Климатическая норма |

7,3 |

14,9 |

18,3 |

20,0 |

18,7 |

13,1 |

15,4 |

|

|

Количество выпавших осадков, мм |

||||||||

|

2003-2008 |

37,9 |

45,5 |

83,4 |

86,3 |

86,4 |

46,9 |

386 |

|

|

2009-2014 |

37,8 |

50,7 |

70,6 |

75,3 |

57,3 |

51,9 |

344 |

|

|

Климатическая норма |

39 |

54 |

72 |

80 |

70 |

55 |

370 |

|

Среднее значение агроклиматических показателей периода вегетации

Схема опыта по изучению действия различных доз минерального удобрения при поверхностном и коренном улучшении заливных лугов на накопление 137Cs многолетними травами представлена в табл. 2. Применяли аммиачную селитру, простой гранулированный суперфосфат и хлористый калий, удобрения вносили ежегодно: азотные и калийные – в 2 приёма (половина расчётной дозы под 1-й укос, вторая половина – под 2-й укос), фосфорные – полной дозой в один приём под 1-й укос.

Схема эксперимента в период исследований с 2003 по 2014 гг.

Таблица 2

|

Травостой |

Агротехнические мероприятия |

Агрохимические мероприятия |

|

2003-2008 гг. |

||

|

Естественный травостой: овсяница луговая ( Festuca pratensis Huds. ) лисохвост луговой ( Alopecurus pratensis L. ) тимофеевка луговая ( Phleum pratense L. ) Разнотравье ≈10-15% общего состава |

нет |

контроль Р 90 К 120 Р 120 К 180 N 120 Р 90 К 120 N 120 Р 90 К 180 N 120 Р 90 К 240 N 180 Р 120 К 180 N 180 Р 120 К 270 N 180 Р 120 К 360 |

|

Сеяный травостой: кострец безостый ( Bromopsis inermis L. ) – 8 кг/га овсяница луговая ( Festuca pratensis Huds. ) – 8 кг/га тимофеевка луговая ( Phleumpratense L. ) – 5 кг/гаё двукисточник тростниковый ( Phalaris arundinacea L .) – 5 кг/га лисохвост луговой ( Alopecurus pratensis L. ) – 5 кг/га |

поверхностное улучшение, применения гербицида раундап (5 л/га); коренное улучшение, вспашки плугом (ПЛН-3-35) |

|

|

2009-2014 гг. |

||

|

Естественный травостой: овсяница луговая ( Festuca pratensis Huds. ) лисохвост луговой ( Alopecurus pratensis L. ) тимофеевка луговая ( Phleum pratense L. ) Разнотравье ≈10-15% общего состава |

нет |

контроль Р 60 К 90 Р 60 К 120 N 90 Р 60 К 90 N 90 Р 60 К 120 N 90 Р 60 К 150 N 120 Р 60 К 120 N 120 Р 60 К 150 N 120 Р 60 К 180 |

|

Сеяный травостой: овсяница луговая ( Festuca pratensisHuds .) – 6 кг/га лисохвост луговой ( Alopecurus pratensis L .) – 5 кг/га двукисточник тростниковый ( Phalari sarundinacea L .) – 7 кг/га |

перезалужение участка поверхностного улучшения; перезалужение участка коренного улучшения |

|

Организационные защитные мероприятия включали изучение роли периода уборки урожая и подбора сеяной травосмеси. Плотность загрязнения 137Cs территории проведения эксперимента в 2003 г. колебалась в пределах 862-1221 кБк/м2, в 2008 г. – 559-867 кБк/м2. Длительность затопления лугового участка во время весеннего паводка в зависимости от года колебалась от 10 до 22 дней. Отбор растительных образцов проводили в середине июня – первый, в конце августа – второй укос, в них определяли удельную активность 137Cs на универсальном спектрометрическом комплексе «Гамма Плюс» (Россия), ошибка измерений не превышала 10%, измерения проводили в Центре коллективного пользования научным оборудованием при Брянском ГАУ.

Удельная активность 137Cs молока была рассчитана как произведение суточного потребления воздушно-сухой массы (5 кг), удельной активности 137Cs корма и равновесного коэффициента перехода радионуклида в продукцию животноводства [10].

Полученные данные подвергали дисперсионному и корреляционному анализу c использованием компьютерного программного обеспечения Excel 7.0 и Statistic 7.0.

Результаты и обсуждение

Природно-климатические условия и радиологическая обстановка юго-запада Брянской области в период исследований с 2003 по 2008 гг. позволяют получать урожай воздушно-сухой массы естественного травостоя с удельной активностью 137Сs в среднем 2758 и 3312 Бк/кг соответственно в период первого и второго укосов, что соответственно в 6,9 и 8,3 раза выше допустимого уровня содержания 137Cs (табл. 3).

Таблица 3

Среднее значение удельной активности 137Cs воздушно-сухой массы травостоя заливного луга в зависимости от мероприятий улучшения, Бк/кг

|

Вариант |

Естественный травостой |

Сеяный травостой |

V 4 , % |

|||||

|

поверхностное улучшение |

коренное улучшение |

|||||||

|

1 укос 1 |

2 укос |

1 укос 1 |

2 укос |

1 укос 1 |

2 укос |

1 укос 1 |

2 укос |

|

|

Исследования 2003-2008 гг. |

||||||||

|

Контроль |

2758 |

3312 |

2550 |

2617 |

2522 |

2555 |

4,9 |

14,9 |

|

Р 90 К 120 |

381 |

423 |

367 |

425 |

289 |

319 |

14,3 |

15,6 |

|

Р 120 К 180 |

113 |

145 |

110 |

130 |

89 |

107 |

12,6 |

15,0 |

|

V 1 , % |

134 |

136 |

133 |

129 |

140 |

136 |

– |

– |

|

N 120 Р 90 К 120 |

1247 |

1548 |

1236 |

1246 |

996 |

1136 |

12,2 |

16,3 |

|

N 120 Р 90 К 180 |

303 |

365 |

301 |

329 |

307 |

319 |

1,0 |

7,2 |

|

N 120 Р 90 К 240 |

165 |

178 |

179 |

186 |

143 |

161 |

11,2 |

7,3 |

|

N 180 Р 120 К 180 |

376 |

492 |

383 |

451 |

355 |

404 |

3,9 |

9,8 |

|

N 180 Р 120 К 270 |

170 |

163 |

157 |

172 |

124 |

141 |

15,8 |

10,1 |

|

N 180 Р 120 К 360 |

71 |

90 |

67 |

74 |

58 |

65 |

10,2 |

16,6 |

|

V 2 , % |

135 |

135 |

130 |

127 |

138 |

132 |

– |

– |

|

V 3 , % |

141 |

142 |

137 |

132 |

146 |

140 |

– |

– |

|

НСР 05 |

286 |

297 |

318 |

287 |

223 |

229 |

– |

– |

|

Исследования 2009-2014 гг. |

||||||||

|

Контроль |

2320 |

2232 |

2374 |

2306 |

2337 |

2359 |

1,2 |

2,8 |

|

Р 60 К 90 |

457 |

454 |

357 |

358 |

457 |

393 |

13,6 |

12,1 |

|

Р 60 К 120 |

348 |

342 |

311 |

314 |

310 |

303 |

6,7 |

6,3 |

|

V 1 , % |

106 |

105 |

116 |

115 |

109 |

114 |

– |

– |

|

N 90 Р 60 К 90 |

1323 |

1294 |

1246 |

1180 |

1115 |

1040 |

8,6 |

10,9 |

|

N 90 Р 60 К 120 |

788 |

784 |

681 |

631 |

554 |

555 |

17,4 |

17,8 |

|

N 90 Р 60 К 150 |

436 |

363 |

400 |

417 |

351 |

346 |

10,8 |

9,9 |

|

N 120 Р 60 К 120 |

509 |

499 |

480 |

488 |

420 |

427 |

9,7 |

8,2 |

|

N 120 Р 60 К 150 |

329 |

380 |

281 |

302 |

304 |

340 |

7,9 |

11,4 |

|

N 120 Р 60 К 180 |

237 |

288 |

216 |

231 |

230 |

257 |

4,7 |

11,0 |

|

V 2 , % |

88 |

85 |

95 |

93 |

100 |

99 |

– |

– |

|

V 3 , % |

90 |

87 |

99 |

97 |

100 |

101 |

– |

– |

|

НСР 05 |

109 |

133 |

187 |

188 |

175 |

191 |

– |

– |

Примечание: V 1 – коэффициент вариации при применении фосфорно-калийного и калийного удобрений; V 2 – коэффициент вариации при применении полного и азотно-калийного удобрений; V 3 – коэффициент вариации исследуемых систем удобрения; V 4 – коэффициент вариации исследуемых агротехнических защитных мероприятий.

Поверхностное улучшение заливного луга посредством применения гербицида раундап и последующего посева мятликовой травосмеси позволяло получать урожай воздушно-сухой массы сеяного травостоя с удельной активностью 137Сs в среднем соответственно 2550 и 2617 Бк/кг первого и второго укосов, что соответственно в 6,4 и 6,5 раза выше допустимого уровня содержания 137Cs. Коренное улучшение заливного луга посредством применения вспашки обычным плугом и последующего посева мятликовой травосмеси позволяло получать урожай с удельной активностью 137Сs в среднем соответственно 2522 и 2555 Бк/кг первого и второго укосов, что соответственно в 6,3 и 6,4 раза выше допустимого уровня содержания 137Cs.

Выявили, что агротехнические и организационные мероприятия по улучшению заливных лугов изменяют показатель удельной активности 137Сs воздушно-сухой массы трав, и в зависимости от времени уборки урожая изменения носят различный характер, в период первого укоса изменения незначительны, а в период второго – средние.

Агрохимические мероприятия улучшения заливных лугов, в зависимости от доз и соотношения элементов питания в минеральном удобрении, снижают удельную активность 137Сs воздушно-сухой массы трав до допустимого уровня. Применение возрастающих доз фосфорно-ка-лийного от P 90 K 60 до P 120 K 90 и калийного удобрения от K 60 до K 90 соответственно под первый и второй укосы позволяет достоверно снижать удельную активность 137Cs воздушно-сухой массы до 89-134 и 107-145 Бк/кг в зависимости от использования агротехнических мероприятий, корма отвечали нормативу (400 Бк/кг) по допустимому содержанию 137Cs [9].

Применение возрастающих доз полного от N 60 P 90 K 60 до N 90 P 120 K 90 и азотно-калийного удобрения от N 60 K 60 до N 90 K 90 позволяет достоверно снижать удельную активность 137Cs воздушносухой массы соответственно под первый и второй укосы до 355-376 и 404-492 Бк/кг, корма отвечали нормативу по допустимому содержанию 137Cs, вне зависимости от использования агротехнических мероприятий, только при внесении N 90 P 120 K 90 в период первого укоса.

Увеличение дозы калия в полном и азотно-калийном удобрениях соответственно под первый и второй укосы позволяет достоверно снижать удельную активность 137Cs воздушно-сухой массы. Полученные корма вне зависимости от времени уборки урожая и мероприятий по уменьшению содержания радионуклидов отвечали нормативу по допустимому содержанию 137Cs. Наибольший эффект снижения накопления 137Cs в воздушно-сухой массе первого и второго укосов соответственно 58-71 и 65-90 Бк/кг получен при применении минерального удобрения с соотношением азота к калию 1:2.

Выявили значительную изменчивость удельной активности 137Cs воздушно-сухой массы под действием полного, азотно-калийного, фосфорно-калийного и калийного минерального удобрений соответственно под первый и второй укосы, коэффициент вариации превышал 20%.

Установили, что под действием агротехнических и организационных мероприятий, при применении минерального удобрения соответственно под первый и второй укосы, изменчивость удельной активности 137Cs воздушно-сухой массы была незначительной (коэффициент вариации не превышал 10%) или средней (коэффициент вариации находился в пределах от 10 до 20%).

В период исследований с 2009 по 2014 гг. произошли изменения природно-климатических условий и радиационной обстановки территории эксперимента, однако, получение воздушно-сухой массы естественного и сеяного травостоя с удельной активностью 137Сs ниже допустимого уровня остаётся невозможным. Удельная активность 137Cs воздушно-сухой массы в период первого и второго укосов естественного травостоя соответственно составила 2320 и 2232 Бк/кг, сеяного травостоя при поверхностном улучшении – 2374 и 2306 Бк/кг, при коренном – 2337 и 2359 Бк/кг. Выявили, что агротехнические и организационные мероприятия по улучшению заливных лугов вне зависимости от времени уборки урожая изменяют показатель удельной активности 137Сs незначительно (табл. 3).

Агрохимические мероприятия по улучшению заливных лугов, предусмотренные схемой эксперимента 2009-2014 гг., в зависимости от доз и соотношения элементов питания в минеральном удобрении снижают удельную активность 137Сs воздушно-сухой массы трав до допустимого уровня. Обнаружили аналогичные тенденции и закономерности действия доз и соотношения элементов питания в минеральном удобрении, как от применения минеральных удобрений, предусмотренных схемой эксперимента 2003-2008 гг., но в других количественных выражениях. При этом, показатель изменчивости удельной активности 137Cs воздушно-сухой массы под действием полного, азотно-калийного, фосфорно-калийного и калийного минерального удобрений соответственно под первый и второй укосы снизился, что говорит о стабилизации радиационной обстановки территории.

Для выявления роли элемента питания в изменении удельной активности 137Сs воздушносухой массы трав был проведён корреляционный анализ между возрастающими дозами калийного и азотного удобрения и накоплением 137Cs воздушно-сухой массой естественного и сеяного травостоя. Установили положительную корреляционную зависимость между возрастающими дозами азотного удобрения и удельной активностью 137Сs и отрицательную корреляционную зависимость между возрастающими дозами калийного удобрения и удельной активностью 137Сs (табл. 4).

Таблица 4

Коэффициент корреляции (n=18) между возрастающими дозами минерального удобрения и удельной активностью 137Cs воздушно-сухой массы травостоя

|

Травостой |

2003-2008 гг. |

2009-2014 гг. |

||

|

1 укос |

2 укос |

1 укос |

2 укос |

|

|

возрастающие д |

озы от К 60 до К 120 |

возрастающие д |

озы от К 45 до К 75 |

|

|

по фону N 60 Р 90 |

по фону N 60 |

по фону N 45 Р 60 |

по фону N 45 |

|

|

естественный травостой |

-0,86 |

-0,89 |

-0,97 |

-0,96 |

|

сеяный IIповерхностное улучшение |

-0,86 |

-0,88 |

-0,84 |

-0,80 |

|

травостой коренное улучшение |

-0,83 |

-0,84 |

-0,84 |

-0,83 |

|

возрастающие д |

озы от К 90 до К 180 |

возрастающие д |

озы от К 60 до К 90 |

|

|

по фону N 90 Р 120 |

по фону N 90 |

по фону N 60 Р 60 |

по фону N 60 |

|

|

естественный травостой |

-0,79 |

-0,79 |

-0,94 |

-0,85 |

|

сеяный IIповерхностное улучшение |

-0,77 |

-0,80 |

-0,68 |

-0,78 |

|

травостой коренное улучшение |

-0,85 |

-0,86 |

-0,66 |

-0,62 |

|

возрастающие д |

озы от N 0 до N 90 |

возрастающие д |

озы от N 0 до N 60 |

|

|

– |

по фону K 90 |

по фону K 60 Р 60 |

по фону K 60 |

|

|

естественный травостой |

– |

0,78 |

0,58 |

0,57 |

|

сеяный поверхностное улучшение |

– |

0,76 |

0,45 |

0,51 |

|

травостой коренное улучшение |

– |

0,85 |

0,38 |

0,42 |

В качестве числового показателя тесноты (силы) связи между изменяющимися показателями использовали коэффициент корреляции (r), считается, что если r˂0,3, то зависимость между признаками слабая, r=0,3-0,7, то средняя, r˃0,7, то сильная [11].

В периоды исследования с 2003 по 2014 гг. корреляционная зависимость между возрастающими дозами калийного удобрения и удельной активностью 137Cs воздушно-сухой массы естественного травостоя, вне зависимости от периода уборки урожая, была сильной и колебалась в пределах от -0,79 до -0,97. Проведение агротехнических мероприятий и посев мятликовой травосмеси изменили коэффициент корреляции, который в зависимости от периода уборки урожая колебался в пределах от 0,62 до 0,94, то есть зависимость между признаками была сильной или средней (табл. 4).

Корреляционная зависимость между возрастающими дозами азотного удобрения и удельной активностью 137Cs воздушно-сухой массы второго укоса естественного и сеяного травостоя, в период исследований 2003-2008 гг., была сильной и колебалась в пределах от 0,76 до 0,85. В периоды исследования с 2009 по 2014 гг. роль азотного удобрения в увеличении накопления 137Cs снизилась, вне зависимости от периода уборки урожая естественного и сеянного травостоев, коэффициент корреляции колебался в пределах от 0,38 до 0,58, связь между признаками средняя (табл. 4).

Отсюда следует, что при использовании систем удобрения в зоне радиоактивного загрязнения территории необходимо вести постоянный мониторинг накопления 137Сs воздушно-сухой массой мятликовой травосмеси, так как азотные удобрения, являясь основным фактором увеличения урожайности [12, 13], также являются фактором увеличения накопления 137Сs в кормах.

Основным источником поступления радиоактивных веществ в организм сельскохозяйственных животных является корм (более 90%), основу которого составляют растения, и в значительно меньшей степени – вода [14]. Набор приёмов, способствующих снижению перехода радионуклидов из корма в продукцию животноводства, ограничен. На практике сводится к двум мероприятиям: правильному составлению рационов кормления и включению в рацион препаратов, препятствующих такому переходу [15, 16]. Поэтому ограничение перехода радионуклидов в системе почва → растение (корм) является центральным мероприятием по получению нормативно «чистой» продукции животноводства (молока).

В ходе проведения расчётов по переходу 137Cs из корма в молоко в природно-климатических условиях 2003-2008 гг. и плотности загрязнения 137Cs территории (862-1221 кБк/м2) установили, что использовать заливной луг для сенокосов без применения агрохимических мероприятий недопустимо. Использование грубого корма с таких угодий в кормлении КРС приводит к получению молока с содержанием 137Cs от 126 до 166 Бк/л в зависимости от агротехнических и организационных мероприятий улучшения луга, что выше допустимого уровня содержания 137Cs в молоке (100 Бк/л), установленного нормативом [17] (табл. 5).

Агрохимические мероприятия в условиях 2003-2008 гг. исследования радиоактивно загрязнённого заливного луга позволяют снизить переход 137Cs из почвы в продукцию кормопроизводства, что при дальнейшем его использовании в кормлении КРС приведёт к получению молока с содержанием 137Сs ниже допустимого уровня.

Необходимо отметить, что при расчётах перехода 137Сs из кормов в молоко учитывали только грубые корма, другие пути поступление 137Сs в молоко, такие как вода, концентрированные и сочные корма, не учитывали, поэтому в производственных условиях содержание 137Сs в молоке будет ещё выше.

В ходе проведения расчётов по переходу 137Cs из корма в молоко в природно-климатических условиях 2009-2014 гг. и плотности загрязнения 137Cs (559-867 кБк/м2) территории установили, что использовать заливной луг для сенокосов без применения агрохимических мероприятий недопустимо. Поскольку использование грубого корма с таких угодий в кормлении КРС приводит к получению молока с содержанием 137Cs от 112 до 119 Бк/л в зависимости от агротехнических и организационных мероприятий улучшения луга, что выше допустимого уровня содержания 137Cs в молоке, установленного нормативом.

Таблица 5

Удельная активность 137Сs молока при использовании грубых кормов в кормлении КРС, полученных при реабилитации радиоактивно загрязнённых заливных лугов, Бк/л

|

Вариант |

Естественный травостой |

Сеяный травостой |

||||

|

поверхностное улучшение |

коренное улучшение |

|||||

|

1 укос 1 |

2 укос |

1 укос 1 |

2 укос |

1 укос |

2 укос |

|

|

2003-2008 гг. |

||||||

|

Контроль |

138 |

166 |

128 |

131 |

126 |

128 |

|

Р 90 К 120 |

19 |

21 |

18 |

21 |

14 |

16 |

|

Р 120 К 180 |

6 |

7 |

6 |

7 |

4 |

5 |

|

N 120 Р 90 К 120 |

62 |

77 |

62 |

62 |

50 |

57 |

|

N 120 Р 90 К 180 |

15 |

18 |

15 |

16 |

15 |

16 |

|

N 120 Р 90 К 240 |

8 |

9 |

9 |

9 |

7 |

8 |

|

N 180 Р 120 К 180 |

19 |

25 |

19 |

23 |

18 |

20 |

|

N 180 Р 120 К 270 |

9 |

8 |

8 |

9 |

6 |

7 |

|

N 180 Р 120 К 360 |

4 |

5 |

3 |

4 |

3 |

3 |

|

2009-2014 гг. |

||||||

|

Контроль |

116 |

112 |

119 |

115 |

117 |

118 |

|

Р 60 К 90 |

23 |

23 |

18 |

18 |

23 |

20 |

|

Р 60 К 120 |

17 |

17 |

16 |

16 |

16 |

15 |

|

N 90 Р 60 К 90 |

66 |

65 |

62 |

59 |

56 |

52 |

|

N 90 Р 60 К 120 |

39 |

39 |

34 |

32 |

28 |

28 |

|

N 90 Р 60 К 150 |

22 |

18 |

20 |

21 |

18 |

17 |

|

N 120 Р 60 К 120 |

25 |

25 |

24 |

24 |

21 |

21 |

|

N 120 Р 60 К 150 |

16 |

19 |

14 |

15 |

15 |

17 |

|

N 120 Р 60 К 180 |

12 |

14 |

11 |

12 |

12 |

13 |

Агрохимические мероприятия в условиях 2009-2014 гг. исследования радиоактивно загрязнённого заливного луга позволяют снизить переход 137Cs из почвы в продукцию кормопроизводства, что при дальнейшем его использовании в кормлении КРС приведёт к получению молока с содержанием 137Сs ниже допустимого уровня (табл. 5).

Необходимо отметить, что в расчётах брали норму корма при скармливании 5 кг, поэтому в зависимости от увеличения или снижения нормы кормления будет меняться и удельная активность 137Сs в молоке в сторону уменьшения или увеличения.

Заключение

В отдалённый период после аварии на Чернобыльской АЭС радиологическая ситуация территории кормовых угодий Брянской области улучшилась, произошло снижение плотности загрязнения 137Cs [18, 19]. Плотность загрязнения 137Cs заливных лугов юго-запада Брянской области более 555 кБк/м2 не позволяет получать воздушно-сухую массу естественного травостоя с допустимым содержанием 137Cs в продукции кормопроизводства. Применение агротехнических и организационных мероприятий улучшения радиоактивно загрязнённых заливных лугов снижает удельную активность 137Cs в пределах 10% от естественного травостоя, корма не пригодны к использованию в кормлении КРС. Вероятность получения продукции кормопроизводства и животноводства, не соответствующей нормативу по содержанию 137Cs, высока. Применение агрохимических защитных мероприятий на радиоактивно загрязнённых заливных лугах позволяет получать воздушно-сухую массу естественного и сеяного травостоя с допустимым содержанием 137Cs в продукции кормопроизводства, которое при скармливании его скоту позволяет получать нормативно «чистое» по содержанию 137Cs молоко.

Список литературы Агрохимические аспекты реабилитации радиоактивно загрязнённых заливных лугов Брянской области

- Косолапов В.М., Трофимов И.А., Трофимова Л.С., Яковлева Е.П. Обеспечение устойчивого производства кормов //Актуальные проблемы науки и образования в области естественных и сельскохозяйственных наук. 2018. Т. 1, № 1. С. 110-111.

- Алексахин Р.М., Лунёв М.И. Техногенное загрязнение сельскохозяйственных угодий (исследования, контроль и реабилитация территорий) //Плодородие. 2011. № 3. С. 32-35.

- Просянников Е.В., Зверева Л.А., Силаев А.Л. 35 лет после аварии на Чернобыльской АЭС - нужны ли реабилитационные мероприятия на сельскохозяйственных угодьях? //Радиация и риск. 2021. Т. 30, № 4. С. 131-142.

- Белоус Н.М., Прудников П.В., Щеглов А.М., Смольский Е.В., Белоус И.Н., Силаев А.Л. Вероятность получения молока и кормов, не соответствующих допустимым уровням содержания 137Сб на территории юго-запада Брянской области в отдалённый период после аварии на Чернобыльской АЭС //Радиация и риск. 2019. Т. 28, № 3. С. 36-46.

- Бокатуро Н.Н., Справцев А.А., Поцепай С.Н., Белоус Н.М. Эффективность защитных мероприятий при возделывании многолетних мятликовых трав на радиоактивно загрязнённых пойменных лугах //Агрохимический вестник. 2020. № 1. С. 65-70.

- Харкевич Л.П., Белоус И.Н., Анишина Ю.А. Реабилитации радиоактивно загрязнённых сенокосов и пастбищ: монография. Брянск, 2011. 211 с.

- Богдевич И.М. Итоги и перспективы агрохимических защитных мер на загрязнённых радионуклидами землях Беларуси //Весц Нацыянальнай акадэмп навук Беларусь Сер. аграрных навук. 2011. № 3. С. 27-39.

- Кузнецов В.К., Исамов Н.Н., Панов А.В. Оценка эффективности реабилитации лугопастбищных угодий на различных этапах после аварии на Чернобыльской АЭС //Радиация и риск. 2021. Т. 30, № 2. С. 50-61.

- Ветеринарно-санитарные требования к радиационной безопасности кормов, кормовых добавок, сырья кормового. Допустимые уровни содержания радионуклидов 9^г и 137Сб. Ветеринарные правила и нормы. ВП 13.5.13/06-01 //Ветеринар. Патология. 2002. № 4. С. 44-45.

- Фокин А.Д., Лурье А.А., Трошин С.П. Сельскохозяйственная радиология. СПб.: Лань, 2011. 416 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

- Сычев В.Г., Лунёв В.И., Орлов П.М., Белоус Н.М. Чернобыль: радиационный мониторинг сельскохозяйственных угодий и агрохимические аспекты снижения последствий радиоактивного загрязнения почв (к 30-летию техногенной аварии на Чернобыльской АЭС). М.: ВНИИА, 2016. 184 с.

- Пакшина С.М., Шаповалов В.Ф., Чесалин С.Ф., Смольский Е.В., Коренев В.Б. Биовынос 137Сб из почвы многолетними мятликовыми травами в связи с минеральным питанием и доступностью почвенной влаги //Сельскохозяйственная биология. 2019. Т. 54, № 4. С. 832-841.

- Губарева О.С., Исамов Н.Н., Цыгвинцев П.Н., Рясная Е.И., Алешкина Е.Н. Оценка радиологической эффективности комплексного применения смеси комбикормов с ферроцинсодержащими препаратами в хозяйствах юго-западных районов Брянской области //Радиация и риск. 2017. Т. 26, № 1. С. 89-99.

- Исамов Н.Н., Панов А.В., Цыгвинцев П.Н., Губарева О.С., Алешкина Е.Н. Оценка экономической эффективности технологии производства продукции животноводства, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам, после применения смеси комбикормов с ферроцинсодержащими препаратами в юго-западных районах Брянской области //Международный сельскохозяйственный журнал. 2018. № 4. С. 23-25.

- Панов А.В., Исамов Н.Н., Губарева О.С., Цыгвинцев П.Н., Ратников А.Н., Алешкина Е.Н. Технологии ведения животноводства при масштабном радиоактивном загрязнении (к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС) //Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2021. № 4. С. 58-63.

- Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3.2.1078-01. М.: Минздрав РФ, 2002. 164 с.

- Панов А.В. Возвращение радиоактивно загрязнённых территорий к нормальной жизнедеятельности: современные проблемы и пути решения (к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС) //Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2021. № 1. С. 5-13.

- Санжарова Н.И. Изменение радиационной обстановки в сельском хозяйстве после аварии на Чернобыльской АЭС //Агрохимический вестник. 2010. № 2. С. 6-9.