Агрохимические свойства почвы и продуктивность яровой пшеницы в зависимости от способов применения микроудобрений

Автор: Сергей Алексеевич Фокин, Елена Александровна Семенова, Наталья Петровна Крылова

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 9, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – определить влияние способов применения микроудобрений (молибдата аммония и хелата меди) на изменения агрохимических свойств почвы и продуктивности зерна яровой пшеницы. Приведены результаты полевых и лабораторных исследований за 2017–2019 гг. по изучению влияния способов применения молибдата аммония и хелата меди (ЭДТА) на изменение динамики минерального азота и подвижного фосфора в черноземовидной почве под пшеничным агрофитоценозом и ее продуктивности, проведенных в условиях южной агроклиматической зоны Амурской области на опытном поле ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, расположенном в селе Грибское Благовещенского района. Схема полевого опыта: 1) контроль без применения удобрений; 2) N30P30 (фон); 3) фон + обработка семян мoлибдатом аммония; 4) фон + обработка семян и опрыскивание вегетирующих растений мoлибдатом аммония; 5) фон + обработка семян мoлибдатом аммония + опрыскивание вегетирующих растений хелатом меди в форме ЭДТА; 6) фон + опрыскивание вегетирующих растений мoлибдатом аммония; 7) фон + опрыскивание вегетирующих растений хелатом меди в форме ЭДТА. Определено изменение показателей минерального азота и подвижных форм фосфора в почве, а также повышение урожайности основной продукции – зерна яровой пшеницы в зависимости от способов применения микроудобрений. Установлено, что максимальное значение минерального азота в почве отмечено в фазе молочной спелости в варианте с обработкой семян перед посевом и опрыскиванием вегетирующих растений в фазу кущения молибдатом аммония – 72,1 мг/кг почвы, а подвижного фосфора – в фазе кущения в варианте с обработкой семян перед посевом молибдатом аммония – 180 мг/кг почвы. Максимальная продуктивность зерна изучаемой культуры отмечена в вариантах с обработкой семян молибдатом аммония и двукратном применением молибдата аммония перед посевом на семена и по вегетации на фоне азотно-фосфорных удобрений – 29,2 и 30,1 ц/га соответственно.

Яровая пшеница, молибдат аммония, хелат меди, почва, минеральный азот, подвижный фосфор, продуктивность

Короткий адрес: https://sciup.org/140257799

IDR: 140257799 | УДК: 631. 816. 3 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-9-30-37

Текст научной статьи Агрохимические свойства почвы и продуктивность яровой пшеницы в зависимости от способов применения микроудобрений

Введение. В связи с внедрением новых высокопродуктивных сортов и интенсивных технологий, применением высоких доз азотно-фосфорно-калийных удобрений, нарушением или полным отсутствием севооборотов и практически нулевым внесением органических удобрений возникает дефицит микроэлементов в агрофитоценозе, который необходимо компенсировать [15].

Во всем мире расширяется применение микроудобрений как средства повышения плодородия бедных почв и эффективности использования азотных и фосфорных удобрений. Микроудобрения стимулируют рост растений и ускоряют их развитие, оказывают положительное влияние на устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды, играют важную роль в профилактике ряда заболеваний растений [14].

Пшеница является наиболее продуктивным злаком России. Она предъявляет высокие требования к элементам питания, при этом значимость этих элементов неодинаково и каждый из них оказывает на культуру свойственное только ему влияние [12].

Средняя урожайность яровой пшеницы в Амурской области составляет 15–19 ц/га, что далеко от потенциальных возможностей районированных сортов. Недобор урожая зависит от мно- гих факторов, в том числе от обеспеченности макро- и микроэлементами.

Из основных макроэлементов почти во всех типах почв Амурской области наблюдается дефицит фосфора, внесение фосфорных удобрений позволяет повысить уровень обеспеченности растений подвижным фосфором. Луговые черноземовидные почвы характеризуются низким содержанием подвижного молибдена (0,04– 0,12 мг/кг почвы) и средним – меди 1,3–30,0 мг/кг почвы [4]. При этом роль микроэлементов не менее значима, чем основных элементов минерального питания.

Пшеница кроме основных элементов питания, которыми являются азот, фосфор, калий, активно усваивает микроэлементы, играющие важную роль в физиолого-биохимических процессах растений, это молибден и медь. Молибден, входящий в состав фермента нитратредуктазы, усиливает азотный обмен, поглощение растениями элементов минерального питания; повышает устойчивость растений к климатическим стрессам. Медь существенно влияет на азотный, фосфорный и углеводный обменные процессы растений, способствует усилению фотосинтетической деятельности растений [13].

Недостаточное содержание подвижных форм микроэлементов в почве обусловливает необходимость их включения в систему удобрения. При использовании микроудобрений необходимо ориентироваться как на вид выращиваемой культуры, так и на определенные фазы развития растений, подбирая определенные способы их внесения.

Цель исследования: определить влияние способов применения микроудобрений (молибдата аммония и хелата меди) на изменения агрохимических свойств почвы и продуктивности зерна яровой пшеницы.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в южной агроклиматической зоне Амурской области на опытном поле ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ с 2017 по 2019 г.

Метеорологические условия в годы исследования отличались по температурному режиму и количеству осадков за вегетационный период, преимущественно они характеризовались переувлажнением, что способствовало неравномерному распределению питательных элементов по почвенному профилю. Несмотря на это, по- сев яровой пшеницы всегда проходил в оптимальных условиях II–III декады апреля.

Наиболее благоприятным для роста и развития растений яровой пшеницы был 2017 г.: средняя температура воздуха за период апрель-август составила 18,9 °С, превысив среднемноголетнюю на 1 °С; осадков выпало 348 мм, 89 % от среднемноголетней нормы. Недостаточное количество осадков наблюдалось только в июле текущего года – 68 % среднемноголетней месячной нормы, в остальные месяцы – на уровне среднемноголетней нормы.

В 2018 г. фазы выход в трубку, колошение и цветение яровой пшеницы проходили в условиях избытка влаги на фоне низких температур (июнь и июль) и близкого к среднемноголетней норме в остальной вегетационный период. За период активной вегетации растений (май-август) средняя температура воздуха была на уровне среднемноголетней нормы – 17,7 °С, осадков выпало 476 мм, 127 % среднемноголетней нормы.

Наибольшее количество осадков (612 мм, 157 % от среднемноголетней нормы) за вегетационный период яровой пшеницы выпало в 2019 г., затяжные дожди не позволили провести отбор почвенных и растительных образцов в оптимальные сроки, а также были сдвинуты сроки уборки, что повлияло на урожайность и качество зерна.

Анализ гидротермического коэффициента (ГТК) за вегетационный период показал, что два года (2017 и 2018 гг.) характеризовались удовлетворительным увлажнением (ГТК = 1,6 и 1,8); переувлажненным был 2019 г. (ГТК = 2,4) [1].

Почва черноземовидная среднемощная, имеющая следующую агрохимическую характеристику: рН KСl – 5,0–5,3; гумуса (по И.В. Тюрину) – 3,8–4,4 %; нитратного азота (N-NO 3 ) – 10,5– 15,3 мг/кг почвы; аммонийного азота (N-NH 4 ) – 20,0–28,0 мг/кг почвы; доступных форм фосфора (Р 2 О 5 ) и калия (К 2 О) (по А.Т. Кирсанову) соответственно от 52 до 79 и от 120 до 171 мг/кг почвы.

Сорт яровой пшеницы ДальГАУ-1 селекции ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ высева-ли¢сеялкой СН-1,6 с нормой высева 6,5 млн всхожих семян на гектар с междурядьями 15 см рядовым способом. Площадь учета – 16,0 м2, четырехкратная повторность, размещение делянок в опыте рендомизированое.

Схема полевого опыта: 1) контроль – без применения удобрений; 2) N 30 P 30 (фон); 3) фон + обработка семян мoлибдатом аммония; 4) фон + обработка семян и опрыскивание вегетирующих растений мoлибдатом аммония; 5) фон + обработка семян мoлибдатом аммония + опрыскивание вегетирующих растений хелатом меди в форме ЭДТА; 6) фон + опрыскивание вегетирующих растений мoлибдатом аммония; 7) фон + опрыскивание вегетирующих растений хелатом меди в форме ЭДТА.

Обработка семян пшеницы перед посевом раствором молибдата аммония проводилась из расчета 0,3 кг/ц семян. Под предпосевную культивацию вручную вносились минеральные удобрения (азотные – аммиачная селитра, азотно-фосфорные – аммофос). Обработка вегетирующих растений пшеницы молибдатом аммония в дозе 0,2 кг/га и хелатом меди в форме ЭДТА в дозе 0,3 кг/га осуществлялась в фазе кущения, исходя из нормы расхода рабочего раствора 200 л/га. Уборку урожая осуществляли сплошным поделяночным комбайнированием. Технология возделывания яровой пшеницы соответствовала рекомендованной системе земледелия Амурской области.

Использовались традиционные методы почвенных и агрохимических исследований: отбор почвенных образцов (ГОСТ 28168-89) [7]; опре- деление нитратного азота – ионометрическим методом (ГОСТ 26488-85) [6], обменного аммония – по методу ЦИНАО (ГОСТ 26489-85) [5], подвижного фосфора – по методу А.Т. Кирсанова в модификации ЦИНАО (ГОСТ Р 54650-2011) [8].

Дисперсионный анализ экспериментальных данных проводили с использованием программного продукта MS Excel, согласно рекомендациям Б.А. Доспехова [9]. Статистическую значимость различий между средними значениями параметров оценивали при уровне вероятности (р) 0,05.

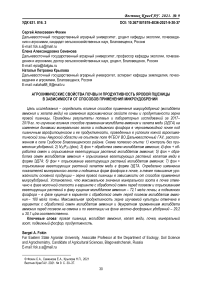

Результаты исследования и их обсуждение. Из всех питательных веществ, поглощающихся из почвы, растения испытывают наибольшую потребность в азоте [15]. Установлено, что в среднем за три года исследования содержание минерального азота в почве (0–20 см) до посева было высокое и составляло 41,7 мг/кг почвы [2] (рис. 1).

В фазе кущения содержание минерального азота увеличивалось по всем изучаемым вариантам полевого опыта относительно данного показателя до посева. Наибольшее повышение отмечено в вариантах с применением минеральных удобрений N 30 P 30 (фон) – 63,7 мг/кг почвы и фон + обработка семян молибдатом аммония – 62,7 мг/кг почвы, что выше неудобренного контроля на 25 и 23 % соответственно.

■ до посева ■ кущение ■ выход в трубку ■ колошение ■ м. спелость

Рис. 1. Содержание минерального азота в почве при применении молибдата аммония и хелата меди, мг/кг почвы (среднее за 2017–2019 гг.)

В последующие фазы интенсивного роста и развития яровой пшеницы усиливается потребление азота, в связи с чем уменьшается его содержание в почве во всех опытных вариантах и контроле. Статистически значимое превышение контроля в фазе выхода в трубку наблюдалось только во втором варианте (N 30 P 30 ) – на 22 %.

В фазе колошения количество минерального азота в почве составляло 44,2–56,8 мг/кг почвы. Применение микроэлементов для обработки семян и некорневого внесения привело к превышению этого показателя над неудобренным контролем и вариантом только с минеральными удобрениями на 7–28 %.

К фазе молочной спелости отмечено накопление минерального азота в почве, это происходит за счет того, что данная фаза роста и развития яровой пшеницы характеризуется значительным снижением, а к концу ее прохождения – полным прекращением потребления растениями питательных веществ из почвы. Налив зерна происходит главным образом за счет фотосинтетической деятельности верхнего (флагового) листа и колоса, а также оттока значительной части минеральных веществ и аминокислот из вегетативных органов. Значительная часть питательных веществ, находящихся в вегетативных органах, особенно азота и фосфора, энергично оттекает к семенам, поступление элементов минерального азота через корневую систему практи- чески прекращается [10]. Максимальные значения содержания минерального азота в почве зафиксированы в вариантах с обработкой семян мoлибдатом аммония и опрыскиванием вегетирующих растений хелатом меди и мoлибдатом аммония. Превышение над контролем составляло 46 и 50 % соответственно.

Доступность фосфора для растений осложняется рядом особенностей его режима в почвах. Фосфор в почвах представлен различными органическими и минеральными соединениями. Характер и направленность фосфатного режима почв и экологических условий произрастания растений зависят от генетической особенности почв, их свойств, минерального и химического состава, биогенности почвенной микрофлоры [3].

Для земледелия Приамурья проблема фосфорного питания всегда была одной из важнейших, что обусловлено низким содержанием легкоподвижных форм фосфора [11, 16].

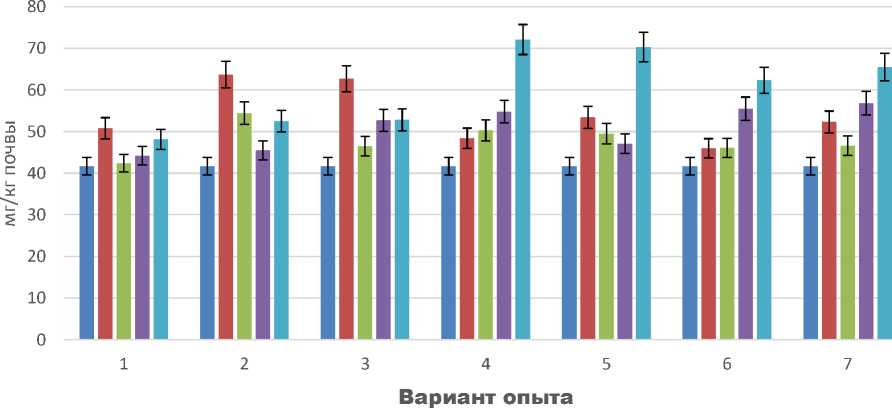

В среднем за годы исследования почва до посева яровой пшеницы характеризовалась повышенным содержанием подвижных форм фосфора, его количество составляло 59 мг/кг почвы (рис. 2).

Максимальное значение подвижного фосфора отмечено в варианте с обработкой семян перед посевом молибдатом аммония – 180 мг/кг почвы, превышение контроля составило 102 % и фона 51 %.

■ до посева ■ кущение ■ выход в трубку ■ колошение ■ м. спелость

Рис. 2. Содержание подвижного фосфора в почве при применении молибдата аммония и хелата меди, мг/кг почвы (среднее за 2017–2019 гг.)

В фазах выхода в трубку, колошения и молочной спелости наибольшее значение подвижного фосфора отмечено в варианте с обработкой семян перед посевом молибдатом аммония – 163; 123 и 120 мг/кг почвы соответственно. Повышенное содержание подвижного фосфора в почве (фаза молочной спелости) выявлено в варианте 6 с опрыскиванием растений по вегетации – 120 мг/кг почвы.

Применение микроэлементов оказало положительное влияние на продуктивность растений яровой пшеницы. Известно, что продуктивность растений зависит от продуктивной кустистости,

В таблице приведены данные влияния применения микроэлементов на основные элементы продуктивности культуры.

При изучении влияния способов применения микроудобрений на элементы структуры урожая установлено, что продуктивная кустистость за годы исследования варьировала от 1,2 шт. на контроле без применения удобрений до 1,9 шт. в варианте с применением хелата меди по вегетации; озерненность колоса – от 12,4 шт. на контроле без применения удобрений до 25,7 шт. в варианте с обработкой молибдатом аммония семян и вегетирующих растений.

длины колоса, числа зерен в колосе и других показателей [12].

Элементы продуктивности яровой пшеницыпри применении молибдата аммония и хелата меди (среднее за 2017–2019 гг.)

|

Вариант |

Продуктивная кустистость, шт. |

Длина колоса, см |

Число зерен, шт. |

Масса зерна в колосе, г |

|

1. Контроль без применения удобрений |

1,2 |

7,2 |

12,4 |

0,4 |

|

2. N 30 P 30 (фон) |

1,4 |

9,0 |

17,5 |

0,4 |

|

3. Фон + обработка семян мoлибдатом аммония |

1,5 |

8,9 |

22,7 |

0,7 |

|

4. Фон + обработка семян и опрыскивание вегетирующих растений мoлибдатом аммония |

1,8 |

9,7 |

25,7 |

0,7 |

|

5. Фон + обработка семян мoлибдатом аммония + опрыскивание вегетирующих растений хелатом меди в форме ЭДТА |

1,8 |

7,7 |

18,5 |

0,5 |

|

6. Фон + опрыскивание вегетирующих растений мoлибдатом аммония |

1,8 |

7,8 |

19,0 |

0,6 |

|

7. Фон + опрыскивание вегетирующих растений хелатом меди в форме ЭДТА |

1,9 |

8,0 |

22,3 |

0,7 |

|

НСР 05 |

0,2 |

1,3 |

2,3 |

0,2 |

Наибольшая длина колоса (9,7 см) также отмечена в варианте с применением молибдата аммония на семена и применением по вегетирующим растениям. Масса зерен в колосе была статистически значимо выше, чем на контроле, в 3; 4 и 7 вариантах на 0,3 г.

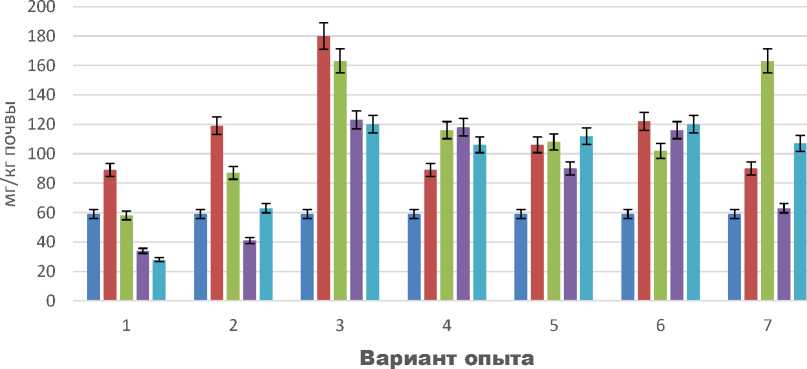

Эффект от использования микроэлементов определяется в первую очередь прибавкой уро- жая зерна в опытных вариантах по отношению к контролю. Наибольшая урожайность зерна пшеницы по вариантам с применением микроудобрений отмечена в 2017 г. Обработка семян перед посевом и обработка вегетирующих растений молибдатом аммония обеспечивали повышение урожайности на 8,5 ц/га относительно контроля и на 2,4 ц/га – фонового варианта (рис. 3).

2017 2018 2019 среднее за три года

Рис. 3. Урожайность зерна яровой пшеницы при применении молибдата аммония и хелата меди, ц/га (НСР 05 = 2,6)

Наименьшие значения урожайности зерна яровой пшеницы по всем вариантам опыта получены в 2019 г., с максимальной урожайностью также в варианте обработка семян перед посевом + обработка вегетирующих растений – 26,3 ц/га.

В среднем за три года исследования максимальная урожайность была в варианте с применением молибдата аммония при обработке семян и опрыскивании вегетирующих растений яровой пшеницы, превышение контроля без применения удобрений составило 25 % и фонового варианта 11 %.

В варианте с применением молибдата аммония в виде обработки семян перед посевом урожайность составила 29,2 ц/га, что выше контроля на 21 % и выше фона на 8 %. Различия по урожайности зерна между данными вариантами составляли 0,9 ц/га, следовательно, достаточно применять обработку молибдатом аммония семян яровой пшеницы перед посевом.

Выводы. Внесение микроудобрений обеспечивает растения необходимыми питательными элементами и способствует повышению содержания минерального азота и подвижных форм фосфора в почве, что приводит к увеличению ее плодородия. Максимальное значение минерального азота в почве получено в фазе молочной спелости в варианте с двукратным применением молибдата аммония (обработка семян перед посевом + опрыскивание растений по вегетации) – 72,1 мг/кг почвы, а подвижного фосфора в фазе кущения – в варианте с применением молибдата аммония перед посевом на семена – 180 мг/кг почвы.

Наибольшая урожайность зерна яровой пшеницы отмечена в вариантах с обработкой семян молибдатом аммония и двукратным применением молибдата аммония (обработка семян перед посевом + опрыскивание растений по вегетации) на фоне азотно-фосфорных удобрений – 29,2 и 30,1 ц/га соответственно.

Полученные данные позволят правильно спланировать и провести мероприятия по применению микроудобрений, создавая тем самым оптимальные условия для реализации продуктивного потенциала яровой пшеницы в условиях Приамурья.

Список литературы Агрохимические свойства почвы и продуктивность яровой пшеницы в зависимости от способов применения микроудобрений

- Агроклиматические ресурсы Приморского края. Л.: Гидрометиздат, 1973. 148 с.

- Гамзиков Г.П. Азот в земледелии Западной Сибири. М.: Наука, 1981. 266 с.

- Ганжара Н.Ф. Почвоведение. М.: Агрокон-салт, 2001. 392 с.

- Голов Г.В. Почвы и экология агрофитоце-нозов Зейско-Буреинской равнины. Влади-восток: Дальнаука, 2001. 162 с.

- ГОСТ 26489-85. Почвы. Определение об-менного аммония по методу ЦИНАО. М.: Изд-во стандартов, 1985. 5 с.

- ГОСТ 26951-86. Почвы. Определение нит-ратов ионометрическим методом. М.: Изд-во стандартов, 1986. 7 с.

- ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб. М.: Изд-во стандартов, 1989. 6 с.

- ГОСТ Р 54650-2011. Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИ-НАО. М.: Стандартинформ, 2013. 6 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки ре-зультатов исследований): учеб. для вузов. М.: АльянС, 2014. 351 с.

- Кидин В.В. Система удобрения. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. 534 с.

- Ковшик И.Г. Фосфор в почвах Амурской области и эффективность фосфорных удобрений под сою: дис. … канд. с.-х. наук. Благовещенск, 1977. 201 с.

- Моисеенко Л.М., Клыков А.Г., Коновало-ва И.В. и др. Использование озимых сортов в селекции яровой мягкой пшеницы с целью повышения генетического потенциала про-дуктивности // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 12. С. 28–30.

- Система земледелия Амурской области: про-изводственно-практический справочник / под общ. ред. П.В. Тихончука. Благовещенск: Изд-во Дальневосточного ГАУ, 2016. 570 с.

- Степанова Л.П., Стародубцев В.Н., Ко-ренькова Е.А. и др. Влияние биопрепаратов и микроудобрения на продукционный про-цесс яровой пшеницы // Вестник ОрелГАУ. 2013. № 1 (40). С. 17–22.

- Сычев В.Г., Соколов О.А., Шмырева Н.Я. Роль азота в интенсификации продукционно-го процесса сельскохозяйственных культур. Т. 1. Агрохимические аспекты роли азота в продукционном процессе. М.: ВНИИА, 2009. 424 с.

- Черноситова Т.Н. Перспективы использова-ния фосфоритно-силикатной муки Евгеньев-ского месторождения Амурской области в ка-честве фосфорного удобрения: дис. … канд. с.-х. наук. Благовещенск, 2009. 160 с.