Агроэкологическая оценка сельскохозяйственного землепользования Алтайского края с целью увеличения его продуктивности

Автор: Бочаров С.Н., Татаринцев В.Л., Татаринцев Л.М.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучение земельно-ресурсного потенциала Алтайского края с применением агроэкологического анализа территории и определение экспортных возможностей сельскохозяйственного производства. Объектами научного исследования являются земли сельскохозяйственного назначения Алтайского края и процессы, тормозящие их полноценное использование. Базисом научного исследования стали постулаты факториальной экологии, нормативное обеспечение по разработке и проектированию адаптивно-ландшафтных земледельческих систем, а также методологические подходы по агроэкологической оценке земель. Основным методом научного исследования явился системный подход и его разновидность - эколого-экономический анализ. Потенциал земельных ресурсов Алтайского края велик. Даже при настоящем использовании территории (соотношение сельскохозяйственных угодий) увеличение продуктивности сельскохозяйственных земель сельскохозяйственными организациями края только по зерну пшеницы в стоимостном выражении (при настоящих ценах) будет значительно превышать 30 млрд руб...

Алтайский край, агропромышленный комплекс, земли сельскохозяйственного назначения, агроэкологический анализ территории, продуктивность сельскохозяйственных угодий, сельскохозяйственная продукция

Короткий адрес: https://sciup.org/140245712

IDR: 140245712 | УДК: 631.1:574.24(571.150)+332.3(571.150) | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-1-18-26

Текст научной статьи Агроэкологическая оценка сельскохозяйственного землепользования Алтайского края с целью увеличения его продуктивности

Введение. Проанализировав динамику поставок алтайских товаров за пределы РФ в 2014–2018 гг., можно отметить, что в 2018 г. зафиксировано увеличение объема экспорта Алтайского края, составляющее 409,62 млн долл., или 55,68 %, по сравнению с 2014 г. Наибольший объем поставок по итогам 2018 г. отмечен в марте и в денежном выражении составил 115,98 млн долл., при этом минимум пришелся на декабрь – 77,13 млн долл. [1, 2]. Среди товаров, поставляемых предприятиями Алтайского края, в пятерке самых востребованных нет продукции агропромышленного комплекса. Хотя по укрупненным расчетам валовая стоимость продукции только растениеводческого блока может составлять почти 40 млрд руб., при условии однородности зерна по качественным характеристикам. Поэтому возможность увеличения экспорта продукции АПК до уровня 500 млн долл. является вполне достижимой к 2024 г.

Цель исследования : изучение земельноресурсного потенциала Алтайского края с применением агроэкологического анализа территории и определение экспортных возможностей сельскохозяйственного производства.

Для достижения поставленной цели авторами решались задачи , связанные с агроэкологическим анализом сельскохозяйственного землепользования края и его последующей оптимизацией и интенсификацией использования.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования являются земли сельскохозяйственного назначения Алтайского края и процессы, тормозящие их полноценное использование. Базисом научного исследования стали постулаты факториальной экологии, нормативное обеспечение по разработке и проектированию адаптивно-ландшафтных земледельческих систем, а также методологические подходы по агроэкологической оценке земель. Основным методом исследования явился системный под- ход и его разновидность – эколого-экономический анализ. Также для изучения локальных процессов и явлений использовались общераспространенные методы анализа и синтеза, сравнительный, статистический и монографический.

Результаты исследования и их обсуждение . Ключевыми странами, покупающими продукцию из региона, в 2018 г. являются Казахстан (363,33 млн долл.), Украина (169,94 млн долл.), Китай (119,36 млн долл.), Узбекистан (66,46 млн долл.), Нидерланды (44,46 млн долл.). При этом первенствующая страна по экспортным поставкам Казахстан является лидером в структуре экспорта на протяжении всего периода.

Динамика средних экспортных цен в период 2014–2018 гг. оценивается как положительная, при этом рост составил 6,76 %. На протяжении рассматриваемого периода среднеконтрактные цены экспорта Алтайского края колебались в пределах от 62,67 до 247,01 долл/т. Причем наибольшая средняя стоимость отмечена в июле 2015 г., а наименьшая – в январе 2016 г.

Как видно из приведенных выше данных по экспорту товаров из Алтайского края, продукция агропромышленного комплекса не входит в список наиболее востребованных за рубежом, хотя спрос на нее есть. Также следует отметить, что начиная с 2015 г. Алтайский край может напрямую взаимодействовать с зарубежными партнерами по поставкам сельскохозяйственной продукции.

Для изучения возможности увеличения объемов экспортируемой продукции следует проанализировать ресурсный потенциал территории края.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае составляет более 11,5 млн га. Из них преобладающими угодьями является пашня – 6,5 млн га, на пастбища и сенокосы приходится соответственно боле 2,6 и 1,1 млн га [3].

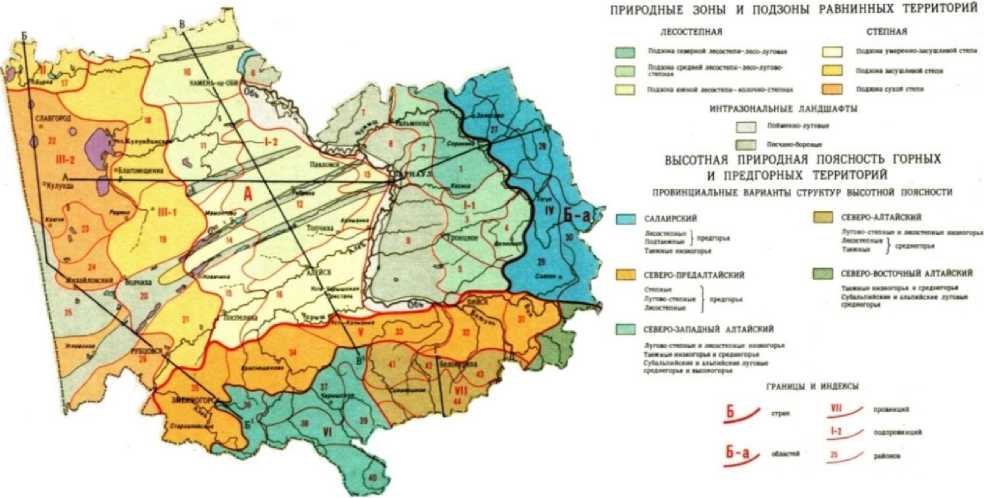

Физико-географическое районирование Алтайского края представлено на рисунке 1 [4].

Рис. 1. Карта природных зон и подзон Алтайского края

Поэтому естественный продуктивный потен- Состав земель сельскохозяйственного назна- циал территории Алтайского края очень неод- чения по подзонам представлен в таблице 1.

нородный.

Таблица 1

|

Вид угодий |

Лесостепь |

Степь |

|||||

|

СК 05 X CD СО CD О |

СК 05 СО О ■____ с; |

СК СК СЕ CD О |

СК 05 2 |

о Ж -1 О- 3 CD >ъ со |

СК 05 СО S 05 СО |

СК 05 X о |

|

|

Пашня |

45,6 |

50,8 |

64,5 |

60,2 |

61,5 |

62,4 |

65,3 |

|

Залежь |

4,8 |

2,8 |

0,2 |

0,6 |

1,4 |

2,6 |

4,7 |

|

Многолетние насаждения |

0,1 |

- |

0,5 |

0,3 |

0,1 |

0,1 |

- |

|

Сенокосы |

20,3 |

8,9 |

10,9 |

12,5 |

5,7 |

5,5 |

3,8 |

|

Пастбища |

21,3 |

27,0 |

17,1 |

17,5 |

23,6 |

21,8 |

18,7 |

|

Итого |

92,1 |

89,5 |

93,2 |

91,1 |

92,3 |

92,4 |

92,5 |

|

Прочие земли |

7,9 |

10,5 |

6,8 |

8,9 |

7,7 |

7,6 |

7,5 |

Структура земель сельскохозяйственного назначения по подзонам края

Проанализировав данные таблицы 1, можно отметить, что абсолютно по всем природным зонам (подзонам) Алтайского края преобладающим сельскохозяйственным угодьем является пашня. Достаточно хорошо представлена потенциальная кормовая база (сенокосы и пастбища). Имеется резерв в виде залежных земель, и незначительные территории заняты многолетними насаждениями.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в Алтайском крае в период с 2014 по 2018 г. увеличилась с 0,9 до 15,7. Увеличение связано с благоприятными погодными условиями. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур за последние пять лет составила 1,2 т/га.

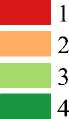

Урожайность зерновых и зернобобовых культур за 2016 г. по муниципальным районам Алтайского края представлена на картосхеме рисунка 2 [5].

Из рисунка 2 видно, что большинство сельскохозяйственных организаций, находящихся в степной зоне Алтайского края, имеет очень низкую урожайность, редко превышающую 1,3 т/га. Только в двух муниципальных районах края средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур находится на уровне 2,0 т/га и более.

Рис. 2. Урожайность зерновых и зернобобовых культур по муниципальным районам

Алтайского края (01.01.2017), т/га (1 – <1; 2 – 1–1,3; 3 – 1,4–1,8; 4 – >1,9)

Помимо естественной (природной) неодно- тивные процессы: водная эрозия и дефляция, а родности территории, повышению эффективно- также их совместное проявление [6, 7].

сти ее использования и оптимизации сельскохо- Пространственное распределение доли эро- зяйственного производства препятствуют нега- дированной пашни по муниципальным районам края представлено на картосхеме рисунка 3.

Рис. 3. Картосхема распространения доли пашни, подверженной эрозии по районам края

Очевидно, что в западном направлении растет дефляционная опасность земель сельскохозяйственного назначения и уменьшается эрозионная опасность. Соответствует этой тенденции и характер изменения доли эродированных и дефлированных сельхозугодий. Доля эродированной пашни по подзонам варьирует от 50 до почти 100 % эрозионно опасной пашни. Эродированные кормовые угодья составляют соот- ветственно – от 40 до 100 % и 25–80 % площади, а вот дефлированные земли в северной лесостепи не выделяются. В остальных природноклиматических подзонах на дефлированные пашню, сенокос и пастбища приходится 15– 100 % площади дефляционно опасных угодий [8].

На рисунке 4 графически показано распространение по муниципальным районам края доли дефлированной пашни.

Рис. 4. Картосхема распространения доли дефлированной пашни по районам края

Из картосхемы рисунка 4 видно, что среди эродированных и дефлированных угодий (пашня, сенокос, пастбище) доминируют слабоэро-дированные и слабодефлированные, на сред-неэродированные приходится до одной трети эродированной площади. Пашня средней степени дефлированности достигает 21 %, кормовых угодий – почти 40 %. Сильнодефлирован-ная пашня не отмечена, сильнодефлированные сенокосы встречаются только в сухой степи, а пастбища – в южной лесостепи.

Основной территорией Алтайского края, где производится абсолютная доля растениеводческой продукции (зерно яровой пшеницы), является зона степи. Здесь почти повсеместно проявляется ветровая эрозия (дефляция). На дефлированных угодьях происходит значительное снижение урожайности зерна яровой пшеницы. Так, средняя урожайность зерновых на пашне с отсутствием дефляционных процессов составляет 1,2 т/га; на слабодефлированных землях – 0,9; среднедефлированных – 0,7; на сильно-дефлированных – 0,5 т/га. Если принять в расчетах цену реализации 1 т зерна 10 тыс. руб., а общие затраты 8 тыс. руб/га, то себестоимость 1 т изменится с 6,7 тыс. руб. на недефлирован-ной пашне до 16 тыс. руб. на сильнодефлиро-ванной, прибыль/убыток будет составлять 3,3 тыс. руб. и 6,0 тыс. руб. соответственно. Рентабельность производства зерна в первом случае будет составлять 50 %, а на сильнодеф-лированных и среднедефлированных производство будет нерентабельным.

Если принять в расчет значения цены реализации зерна яровой пшеницы 3-го класса, производственных затрат на 1 га, себестоимости 1 т зерна и прибыли, то в степной зоне экономические потери от дефляционных процессов составят даже при учете слабой степени эолового процесса (дефляции), в натуральных единицах – 840 тыс. т; в стоимостных – 8,4 млрд руб.; при стоимости реализации зерна – 10 тыс. руб. за 1 т. Если произвести расчеты прибыльности производства на средне- и сильнодефлирован-ной пашне, то затраты будут перекрывать доходы от производства.

Чтобы получить 1 т яровой пшеницы, требуется от 0,77–1,05 га пашни. Для производства (в живом весе) 1 т мяса используются 13 га сельхозугодий в средней лесостепи и 22,5 га – в сухой степи. Тонна молока соответствует 1,8– 3,3 га кормовых угодий, а на содержание одной условной головы КРС необходимо 3,4 до 5,8 га сенокосов и пастбищ. При настоящем уровне производства каждый миллион рублей, заработанный в АПК в лесостепной зоне, связан в среднем с 220 га сельскохозяйственных угодий, в степной – площадь увеличивается на 26 га [9–11]. Показатель землеемкости в лесостепи в растениеводстве составляет 214 га, а в животноводстве – 212 га. При производстве растениеводческой продукции в степи землеемкость возрастает по сравнению с лесостепью на 30 га, а в животноводстве – на 13 га. Повышение зем-леемкости связано со снижением продуктивности основных сельскохозяйственных угодий.

В соответствии с Концепцией рационального использования земель сельскохозяйственного назначения Алтайского края в современных условиях на каждого жителя края при нынешней продуктивности сельскохозяйственных угодий должно приходиться 1,03 га пашни и 1,14 га кормовых угодий, т. е. достаточно 2,6 млн га пашни [12]. Остальная пашня может быть использована для выращивания продукции на экспорт, а также в средостабилизирующих целях [13, 14] (табл. 2).

Согласно принципам достаточности, экологических требований и экономических возможностей, решение задачи увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции можно рассмотреть посредством разработки условных моделей землепользования и оптимизации агроландшафтов с учетом влияния на него внешних и внутренних факторов [15]. Безусловно, в моделях будут учитываться экологическая, экономическая и социальная эффективность, а доля природоохранных компонентов будет изменяться с 2 до почти 80 % площади, что скажется на конечном результате использования территории.

Таблица 2

Проектируемое использование пашни по подзонам Алтайского края, тыс. га

|

аз о со О аз о со |

ск 59 >, ^ со о О Ф 3 05 >= 5 |

1 X С S

I S - со |

S 3 ГО > g ф О ГО с a о о |

S ф Ё о о Ф £ £ го h ° - -I - со 05 к ° п го 2 ГО 2 о с m ° |

X I1L Ils го Z Я ш □ ro о г |

CK s ms 2 го-го $ го H° S CL ZE o' c Q. I к o i§5 1= CD |

|

Северная лесостепь |

220,0 |

217,2 |

43,0 |

187,0 |

7,6 |

219,5 |

|

Луговая лесостепь |

265,0 |

392,4 |

77,7 |

341,8 |

5,6 |

481,2 |

|

Средняя лесостепь |

560,0 |

646,6 |

26,2 |

242,7 |

15,6 |

339,9 |

|

Южная лесостепь (колочная степь) |

398,0 |

284,9 |

44,0 |

642,6 |

16,1 |

557,3 |

|

Умереннозасушливая степь |

423,0 |

57,1 |

280,1 |

860,9 |

15,6 |

759,6 |

|

Засушливая степь |

420,0 |

383,9 |

105,1 |

710,0 |

15,0 |

794,1 |

|

Сухая степь |

270,0 |

11,7 |

84,0 |

770,7 |

9,7 |

586,7 |

|

Итого |

2556 |

1993,8 |

660,1 |

3755,7 |

95,2 |

3738,3 |

Первая модель (высокоресурсозатратная) – землепользование осуществляется по сложившейся структуре сельскохозяйственных угодий в настоящее время. Данная схема использования земель может быть усилена внесением органических и минеральных удобрений. Органические удобрения вносятся по локальным площадям пашни, которая обеспечена развитым животноводством. Минеральные удобрения вносятся на территории края в дозах менее 10 кг/га. Однако, по нашим расчетам, даже при таком землепользовании возможно увеличение экспорта зерна как минимум в два раза.

Вторая модель (среднересурсозатратная) – средне- и сильнодефлированные пахотные угодья становятся залежью, а сильнодеф-лированные кормовые угодья занимаются лесопосадками средостабилизирующего значения.

При реализации низкоресурсозатратной модели залежь преобразуется в улучшенный сенокос, а низкопродуктивная пашня переводится в залежь.

В равновесной модели пашня, луг и лес в процентном отношении занимают примерно одинаковую площадь (около 30 %).

Модель, ориентированную на обеспечение внутреннего потребления в регионе сообразно медицинским нормам, условно назовем медицински обоснованной . Остальная пашня переводится в залежные земли, предназначенные для воспроизводства почвенного плодородия и стабилизации землепользования.

Модель, которая и вовсе не предполагает в своем составе такого сельскохозяйственного угодья, как пашня, и основывается на активном использовании кормовых угодий, может быть условно названа целинной. Она предполагает изменение специализации региона на молочномясное животноводство.

Можно также спроектировать лесохозяйственно-природоохранную, переложную, почвозащитную модели, которые направлены на сохранение и преумножение почвенного плодородия территории, оптимизацию сельскохозяйственного землепользования. Все модели, кроме первой, требуют значительного лага времени и капитальных вложений, срок окупаемости которых более 10 лет [16].

Заключение. Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что потенциал земельных ресурсов Алтайского края велик. Даже при настоящем использовании территории (соотношение сельскохозяйственных угодий) увеличение продуктивности сельскохозяйственных земель сельскохозяйственными организациями края только по зерну пшеницы в стоимостном выражении (при настоящих ценах) будет значительно превышать 30 млрд руб.

Увеличение продуктивности сельскохозяйственного землепользования и получение большей прибыли с имеющейся площади, по нашему мнению, возможно также посредством рассмотрения и моделирования следующих направлений, связанных с изменением специализации сельскохозяйственных организаций с уклоном на животноводческую отрасль: организационно-правовыми вопросами организации сельскохозяйственного землепользования; переходом части сельскохозяйственных производителей на органическое сельское хозяйство.

Список литературы Агроэкологическая оценка сельскохозяйственного землепользования Алтайского края с целью увеличения его продуктивности

- URL: https://tebiz.ru/mi/eksport-altajskogo-kraya?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyMzM1MjU1OTszMzQ4MDAyOTc4O2dvLm1haWwucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=4513212391846349154.

- URL: https://obzor.city/news/34891.

- Бунин А.А., Репенек Д.А., Татаринцев В.Л., Татаринцев Л.М. Анализ структуры земель сельскохозяйственного назначения Алтайского края // Вестн. Алтайского гос. аграр. ун-та. - 2018. - № 3 (161). - С. 19-26.

- Атлас. Алтайский край. Т. 1. - М.; Барнаул, 1978. - 222 с.

- Халин Н.С., Назарова И.В., Симакова С.А., Дымова Л.В. и др. Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Алтайского края: справочник. - Барнаул: Параграф, 2019. - 384 с.

- Орлов А.Д. Эрозия и эрозионные земли Западной Сибири. - Новосибирск, 1983. - 208 с.

- Каштанов А.Н. Защита почв от ветровой и водной эрозии. - М.: Россельхозиздат, 1974. - 208 с.

- Бунин А.А., Зырянов А.А., Мягкий П.А., Татаринцев В.Л. и др. Зональные и внутризональные особенности развития эрозии и дефляции в Алтайском крае // Вестн. Алтайского гос. аграр. ун-та. - 2017. - № 2 (148). - С. 29-37.

- Татаринцев Л.М., Татаринцев В.Л., Будрицкая И.А., Латышева О.А. Концепция управления земельными ресурсами Алтайского края в современных условиях // Вестн. Алтайского гос. аграр. ун-та. - 2014. - № 1 (111). - С. 137-142.

- Латышева О.А., Татаринцев В.Л., Татаринцев Л.М., Бунин А.А. Повышение эффективности сельскохозяйственного землепользования в Алтайском крае // Вестн. Алтайского гос. аграр. ун-та. - 2017. - № 5 (151). - С. 35-43.

- Татаринцев Л.М., Татаринцев В.Л., Бунин А.А. Пути повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае // Геодезия, землеустройство и кадастр: вчера, сегодня, завтра: сб. мат-лов междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию землеустроительного факультета Омского ГАУ. - Омск: Изд-во Омского ГАУ, 2017. - С. 172-177.

- Концепция рационального использования земель сельскохозяйственного назначения Алтайского края в современных условиях // Производство продукции сельского хозяйства в Алтайском крае в современных условиях: проблемы и решения: мат-лы регион. науч.-практ. конф. (4-5 марта 1998 г., Барнаул). - Барнаул, 1998. - С. 370-424.

- Кирюшин В.И. Концепция адаптивно-ландшафтного земледелия. - Пущино, 1993. - 236 с.

- Кирюшин В.И. Экологизация земледелия и технологическая политика. - М.: Изд-во МСХА, 2000. - 473 с.

- Татаринцев Л.М., Татаринцев В.Л., Латышева О.А., Никулин А.А. Агроэкологическое зонирование территории сухой степи Алтайского края // Вестн. Алтайского гос. аграр. ун-та. - 2016. - № 4 (138). - С. 76-82.

- Татаринцев Л.М., Татаринцев В.Л., Власова Т.В. Моделирование современного землепользования в сухой степи. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2010. - 103 с.