Агроэкологическая оценка сельскохозяйственного землепользования и мероприятия по его охране

Автор: Дунец А.Н., Латышева О.А., Мягкий П.А., Татаринцев В.Л., Татаринцев Л.М.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 9, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье проведено комплексное агроэкологическое исследование состояния сухостепных ландшафтов Алтайского края. Показано, что в сухой степи Алтайского края агроэкологическое состояние земель зависит от геолого-геоморфологических особенностей и биоклиматического потенциала. Комплекс мероприятий по охране земель сельскохозяйственного назначения осложняется зависимостью от агроэкологического состояния природных и антропогенных факторов, которые влияют на устойчивость агроландшафтов и уровень сельскохозяйственного производства. На основании агроэкологической оценки каштановых почв агроландшафтов сухостепной Кулунды разработаны следующие комплексы мероприятий, сохраняющие геосистемы. Первый комплекс оптимизирует агроландшафты; основное мероприятие этого комплекса - создание системы полезащитных лесных насаждений. Кроме этого, на плоских аллювиальных супесчаных равнинах и склонах лёссовых плато могут применяться и другие фитомелиоративные приёмы: оставление остатков соломы (мульчи); занятые и сидеральные пары; залужение; почвозащитные севообороты с полосным размещением полевых культур, однолетних (бобовых) и многолетних трав...

Агроэкологическая оценка земель, сельскохозяйственное землепользование, охрана земель, алтайский край, агроландшафт, оптимизация агроландшафтов

Короткий адрес: https://sciup.org/140245680

IDR: 140245680 | УДК: 631.6.02

Текст научной статьи Агроэкологическая оценка сельскохозяйственного землепользования и мероприятия по его охране

Введение . При помощи оптимизации агроландшафтов и формирования устойчивых агроэкосистем можно организовывать охрану земельных ресурсов [1]. В Алтайском крае наиболее экстремальные условия сельскохозяйственного производства и наименее устойчивые природные комплексы – ландшафты. Эти сельскохозяйственные угодья расположены в сухостепной Кулунде. Распаханность этой территории в среднем составляет почти 90 %. В той или иной степени деградационным процессам подвержены практически все земли, используемые в сельскохозяйственном производстве. Абсолютное большинство сельскохозяйственных организаций, ведущих хозяйственную деятельность, специализируется на производстве растениеводческой продукции. Поэтому проблема, исследуемая в настоящей работе, является актуальной и необходимой для агроэкологического обоснования использования агроландшафтов и разработки теоретических основ сохранения земель сельскохозяйственного назначения как человеческого фактора влияния на географические системы.

Цель исследования . Агроэкологическая оценка состояния земель и разработка комплекса мероприятий по охране земель сельскохозяйственного назначения сухой степи Алтайского края.

Задачи : изучить современное агроэкологическое состояние агроландшафтов территории; предложить комплекс мероприятий, направленный на стабилизацию и охрану сельскохозяйственного землепользования.

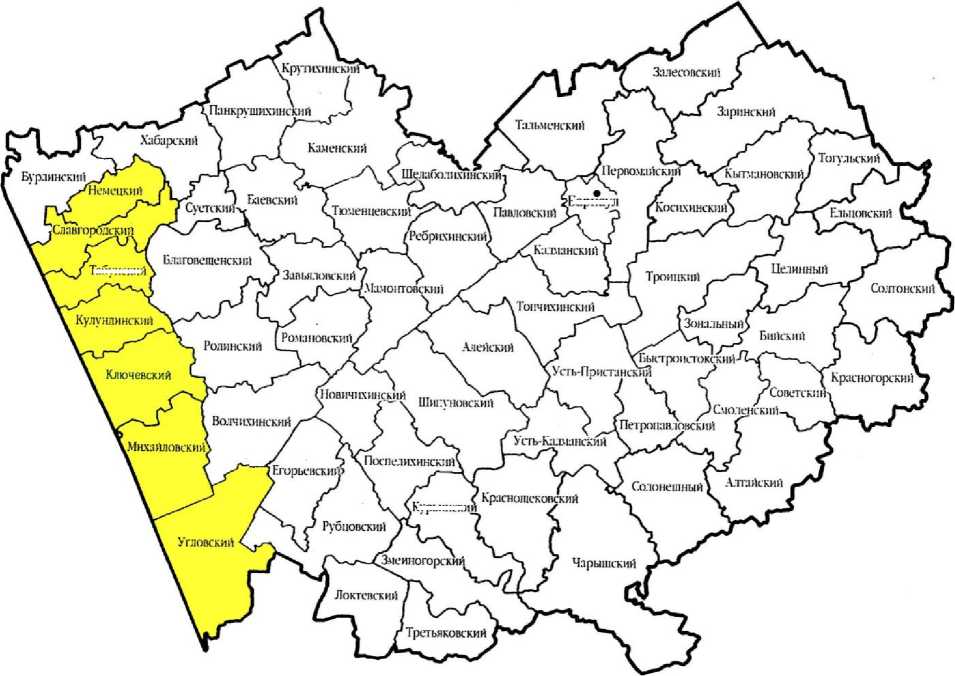

Объекты и методы исследования . Объектом нашего исследования является территория сухостепной Кулунды в границах следующих административных районов Алтайского края: Немецкий, Славгородский, Табунский, Кулун-динский, Ключевской, Михайловский, Угловский.

Территория Алтайского края весьма разнообразна в физико-географическом плане, поэтому в процессе исследования был применен сравнительно-географический метод. Этот ме- тод даёт возможность сопоставить структуру земель сельскохозяйственного назначения в различных природно-климатических зонах. Земли сельскохозяйственного назначения представляют собой сложную систему, состоящую из природных и антропогенных компонентов, которые определённым образом связаны между собой. При анализе состояния земель сельскохозяйственного назначения был использован системный подход.

Результаты и их обсуждение. Физикогеографическое районирование Алтайского края [2] относит исследуемую территорию к Кулун-динской провинции, которая расположена на крайнем западе Алтайского края. В пределах этой провинции выделяется Западно-Кулундинская подпровинция. Все степные территории Западно-Кулундинской подпровинции в настоящее время распаханы и преобразованы в агроландшафты с полезащитными лесными полосами. На рисунке 1 показаны административные районы Алтайского края, которые входят в Западно-Кулундинскую подпровинцию.

Большая часть Западно-Кулундинской подпровинции, в соответствии с агроклиматическим районированием Алтайского края [3], входит в тёплый район (IVе) с суммой температур воздуха выше 10 °С, равной 2200–2400 °С, и засушливый подрайон с ГТК (по Селянинову) в интервале 0,8–0,6. Незначительная территория южной части Михайловского и северной части Уг-ловского районов отнесена к жаркому агроклиматическому району (сумма температур воздуха выше 10 °С больше 2400 °С), сухому подрайону (ГТК<0,6) (Vж).

Барнаул

Титле кий кгрышски

Рис. 1. Схематичное расположение района исследования на территории Алтайского края

Нами проанализирована сумма температур выше 10 °С за вегетационный период 1971– 2003 гг. Выяснилось, что это значение изменя- лось от 1820 °C в 1985 до 2340 °C в 1999 году.

Интервал варьирования составил 520 ºC [4].

Для полного созревания яровой пшеницы требуется: сумма температур выше 10 °С –

1900–2000 °С и средняя температуре воздуха – не выше 20 °C. Проведённый анализ (интервал исследования 33 года) показал, что оптимальные температурные условия для развития яровой пшеницы сложились только в 21 % лет (два года из десяти). В остальные годы сумма температур была выше оптимальной [5].

Анализируя сумму атмосферных осадков за этот же 33-летний период, можно заметить, что их количество изменялось от 70 мм в 1997 году до 271 мм в 1971. Амплитуда изменения выпадения атмосферных осадков составила более 200 мм. В сухие годы осадков выпадало не более 110–115 мм за вегетационный период, в засушливые – 120–160 мм, средние – 160–195 мм, увлажнённые – 195–235 мм и влажные – более 235 мм. В среднем за 33 года сумма осадков составила 172 мм/год.

Анализ структуры земель по административным районам показывает, что площадь земель сельскохозяйственного назначения в агроландшафте, по мере движения с севера на юг, уменьшается. Такая же тенденция прослеживается при анализе пашни, одновременно возрас- тает доля кормовых угодий (сенокосы и пастбища), земель под древесно-кустарниковой растительностью и лесонасаждениями защитного назначения и болотами.

Посевная площадь в сухой степи в среднем составляет около 89 %, с изменением по административным районам от 65 до 99 %. Зерновые культуры занимают 52 % площади пашни, или 58–60 % всей посевной площади. Площадь, занятая многолетними травами, в среднем составляет 8,4 %, изменяясь от 2,0 в Ключевском районе и до 17,8 % в Угловском районе. На долю чистых паров приходится немного больше 11 % площади пашни. По разным районам площадь паров изменяется от 2 до 35 % площади пашни.

В таблице 1 показаны коэффициенты экологической стабильности, которые указывают, что изучаемая территория экологически нестабильна (Кэс<0,33). Исключением являются землепользования Михайловского и Угловского районов, для которых характерно неустойчиво стабильное состояние (Кэс=0,33–0,50).

Таблица 1

|

Административный район |

O'" £ 1 O 05 о TO |

£ В c sis zr J Ю Я o f В g- | о § 2 О |

s

о ° i- т “ □2 О §1 & о |

1- >S щ 1 S Ф I 05 ^ ф ю 5 I 05 05 I |

Н >S s I О о » ° ^8 ? S л ° ю 8 о 5 ^ О <5 |

О к ? 8 8 *8 Ф 8 05 |

|

Немецкий |

87 |

1,30 |

0,51 |

3,89 |

0,18 |

0,12 |

|

Славгородский |

60 |

1,02 |

0,68 |

3,53 |

0,27 |

0,20 |

|

Табунский |

73 |

1,04 |

0,66 |

3,71 |

0,25 |

0,17 |

|

Кулундинский |

71 |

1,25 |

0,61 |

3,66 |

0,24 |

0,14 |

|

Ключёвский |

52 |

1,09 |

0,71 |

3,50 |

0,28 |

0,07 |

|

Михайловский |

31 |

1,05 |

0,71 |

3,35 |

0,32 |

0,24 |

|

Угловский |

21 |

1,09 |

0,46 |

3,32 |

0,42 |

0,62 |

Экологическая оценка землепользования

Индекс антропогенного преобразования территории (или коэффициент антропогенной нагрузки) говорит о средней степени преобразования территории сухостепной Кулунды (Кан=3,35). Значительной степенью преобразованности (Кан=3,52–3,86) отличаются террито- рии Немецкого национального, Табунского и Кулундинского районов. Самая низкая степень преобразованности территории наблюдается в Михайловском и Угловском районах.

Одинаковая структура посевов по административным районам создает условия для разви- тия дефляционных процессов в этой зоне. Это приводит к тому, что агроландшафты в значительной степени утратили способность к воспроизводству почвенного покрова, восстановлению и сохранению естественных ценозов.

Коэффициент экологического состояния ландшафта показывает, что ландшафты Западной Кулунды имеют неустойчивое состояние (Ксл=0,58), исключение составляют Михайловский и Угловский районы, которые обладают устойчивым состоянием ландшафтов.

В пределах исследуемой территории зональными являются каштановые и тёмнокаштановые выпаханные почвы. Супесчаные почвы, широко распространённые в западной части подпровинции, сменяются в восточной части на легко- и даже среднесуглинистые. В том же направлении возрастает плодородие почв, увеличивается мощность гумусового слоя, содержание подвижного азота.

Среди каштановых почв на приозёрных склонах встречаются лугово-каштановые и луговые почвы. По низким террасам и заболоченным берегам озёр формируются луговоболотные, болотные почвы, а также луговые солонцы и солончаки, которые используют в качестве малоценных пастбищ и сенокосов. Основной сельскохозяйственной культурой является яровая пшеница.

Наши исследования показали, что урожайность яровой пшеницы на легкосуглинистых почвах в зависимости от влагообеспеченности колебалась в среднем от 0,7 до 1,87 т/га. На среднесуглинистых почвах урожайность яровой пшеницы была на 25 % выше, а на супесчаных настолько же ниже [6].

Сухостепная Кулунда представляет собой плоскую равнину, на которой уклоны поверхности в основном не превышают 0,5°. Поэтому эрозионные процессы проявляются на весьма ограниченных площадях.

Очень низкая степень эродированности сельскохозяйственных угодий (менее 1% их площади) наблюдается в пяти административных районах – Славгородском, Немецком, Та-бунском, Ключевском и Михайловском. Территории с повышенной степенью эродированности главным образом сосредоточены в южной части сухостепной Кулунды (Угловский район), где уклоны поверхности достигают 1,5–3°. Кулун-динский район по степени эродированности занимает промежуточное положение.

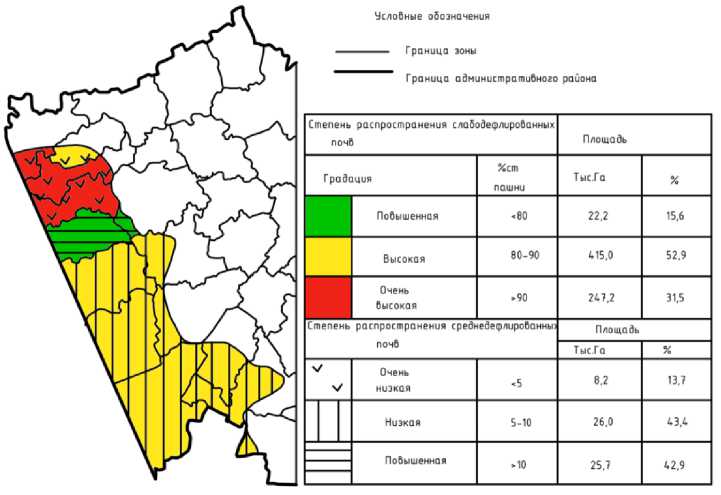

Западно-Кулундинская подпровинция отличается очень высокой дефляционной опасностью (рис. 2). Высокая дефляционная опасность обусловлена лёгким гранулометрическим составом почв; малым количеством осадков весной и в начале лета; значительной продолжительностью периода со скоростью ветра более 15 м/с; быстрым иссушением верхнего слоя почвы [7].

Рис. 2. Карта-схема дефлированности пашни

Общая площадь дефляционно опасных сельскохозяйственных угодий в сухостепной Кулунде, по данным государственного кадастрового учёта, составляет 1093 тыс. га, или 89 % площади исследуемой территории.

Степень дефлированности сельскохозяйственных угодий по административным районам изменяется от 79 до 93 %. Доля дефлирован- ных почв по районам занимает от 87 до 100 % площади дефляционно опасных земель. В пашне доля дефлированных земель составляет 73– 100 %.

Характеристика дефляционной опасности почв сухостепной Кулунды по административным районам представлена в таблице 2.

Таблица 2

|

Качественная характеристика |

Сельскохозяйственные угодья |

|||

|

Всего |

В том числе |

|||

|

пашня |

сенокос |

пастбище |

||

|

Общая площадь |

1227,3 |

866,5 |

50,3 |

247,3 |

|

Дефляционно опасные, всего |

1093,5 |

862,0 |

40,6 |

152,2 |

|

В том числе дефлированные, всего: |

1070,0 |

843,4 |

40,6 |

148,5 |

|

слабодефлированные |

943,5 |

767,4 |

28,6 |

115,8 |

|

среднедефлированные |

121,4 |

76,5 |

10,1 |

30,1 |

|

сильнодефлированные |

5,1 |

2,0 |

1,4 |

1,7 |

Качественная характеристика сельскохозяйственных угодий, тыс. га

В составе пахотных угодий преобладают слабодефлированные почвы (73–98 %). В составе пастбищ дефлированные почвы составляют 35–66 % их площади. В сенокосах на долю дефлированных почв приходится от 33 % в Немецком районе до 97 % в Табунском. Эти данные показывают, что сенокосы и пастбища не выполняют средостабилизирующую функцию и использование этих угодий не обеспечивает воспроизводство почвенного плодородия. Современные условия использования территории приводят к тому, что агроландшафты являются неустойчивыми, а их качественные характеристики ухудшаются.

Охрана земель сельскохозяйственного назначения строится на основе проведённой агроэкологической оценки территории и, как следствие, оптимизации структуры агроландшафтов.

В результате новой организации территории (табл. 3) площадь пашни сократится по районам на 3–16 %, особенно сильно – в Немецком и Кулундинском районах, за счёт залужения (перевода в залежь) солонцеватых, средне- и сильнодефлированных почв. Часть сельскохозяйственных угодий должна быть занята полезащитными лесными насаждениями [8]. Их площадь необходимо довести до 4 % общей площади угодий. Учитывая, что вся оставшаяся пашня во всех районах является слабодефли-рованной, её использование возможно только по почвозащитной технологии (почвозащитные севообороты с сидеральными парами и полями многолетних трав, противодефляционная обработка, химическая борьба с сорняками и т.п.).

На кормовых угодьях важно восстановить видовой состав естественных травостоев, утраченный в связи с плохо организованным использованием сенокосов и особенно пастбищ.

Проектируемое изменение структуры угодий посевных площадей, севооборотов представленное в таблице 3, является средством управления функционированием агроландшафтов, увеличения их природно-ресурсного потенциала, повышения устойчивости, что подтверждают коэффициенты состояния ландшафта.

Оптимизация структуры земель сельскохозяйственного назначения по административным районам

Таблица 3

|

Угодья |

Административный |

район* |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

Земли с.-х. назначения |

96,1 |

85,1 |

96,1 |

91,3 |

75,6 |

51,3 |

47,2 |

|

С.-х. угодья |

–2,3** |

–1,2 |

–1,1 |

–0,2 |

–0,9 |

–0,2 |

–0,1 |

|

Пашня |

–11,1 |

–5,5 |

–4,2 |

–16,1 |

–5,5 |

–2,8 |

+3,4 |

|

Залежь |

+8,8 |

+4,3 |

+3,1 |

+15,9 |

+4,6 |

+2,5 |

–3,6 |

|

Полезащитные насаждения |

+2,3 |

+1,2 |

+1,1 |

+0,2 |

+0,9 |

+0,3 |

+0,2 |

|

Доля мн. трав в почвозащитных севооборотах |

50 |

50 |

50 |

50 |

50 |

- |

- |

|

Сенокосы |

30,0 |

15,1 |

28,6 |

32,0 |

10,3 |

27,9 |

23,0 |

|

Пастбища |

9,6 |

11,7 |

20,1 |

15,9 |

2,7 |

14,7 |

20,2 |

|

Коэффициент состояния ландшафта |

1,3 |

1,2 |

1,0 |

1,1 |

1,0 |

0,9 |

1,0 |

* 1 – Немецкий, 2 – Славгородский, 3 – Табунский, 4 – Кулундинский, 5 – Ключевский, 6 – Михайловский, 7 – Угловский; ** – знак минус означает уменьшение доли угодья, плюс – увеличение.

Заключение . Таким образом, на основании проведённого анализа исследуемого землепользования дифференциацию комплексов мелиоративных мероприятий по охране земель следует осуществлять по 12 агроэкологическим типам земель, выделенным авторами, которые различаются по факторам, ограничивающим их использование. В перечень агроэкологических типов земель включены следующие: полевой про-тиводефляционный, луговой противодефляцион-ный, луговой противодефляционный и противо-эрозионный, полевой противоэрозионно-противодефляционный, почвозащитный противо-эрозионно-противодефляционный, почвозащитный противоэрозионно-противодефляционный (отличие от предыдущего по крутизне склонов), луговой, лесо-луговой, солонцово-луговой, природоохранный солонцовый, лесной природоохранный, непригодный для сельского хозяйства.

Различие мероприятий по охране земель покажем на примере двух агроэкологических типов земель. I тип – полевой противодефляционный, исходя из агроэкологической характеристики, можно разделить на два подтипа: I а – возвышенные дренированные (элювиальные) лёссо- вые плато с тёмно-каштановыми суглинистыми недефлированными и слабодефлированными почвами; I б – низменные дренированные плоские древнеаллювиальные песчано-супесчаные равнины с каштановыми недефлированными и слабодефлированными почвами. Данный тип пригоден для возделывания всех сельскохозяйственных культур. Лимитирующие факторы преодолеваются внесением минеральных удобрений, введением почвозащитных севооборотов с сидеральным паром, многолетними травами (50–70 % площади севооборотов), обеспечивающими положительный баланс органического вещества, мульчированием поверхности почвы растительными остатками, полосным размещением культур, посевом кулис и дополнительной посадкой полезащитных лесных полос. Подтип I а предполагает посев культур полосами шириной 100 м, а подтип I б – полосами культур шириной 50–60 м.

V тип – почвозащитный противоэрозионно-противодефляционный. Рекомендуется использование в почвозащитных севооборотах с исключением пропашных и шахматным размещением культур. В севооборотах должны быть сидеральный пар, не менее 50 % площади много- летних трав, кулисы, контурно-мелиоративная обработка почвы, обеспечивающая её противо-эрозионную устойчивость. Обязательно создание водозадерживающих, водорегулирующих, прибалочных защитных лесонасаждений.

Список литературы Агроэкологическая оценка сельскохозяйственного землепользования и мероприятия по его охране

- Охрана сельскохозяйственных угодий ЗАО «Новосёловское» Красноярского края на основе эколого-ландшафтного зонирования/Ю.В. Бадмаева, С.Э. Бадмаева, В.Л. Татаринцев, Л.М. Татаринцев//Вестник КрасГАУ. -2018. -№ 5. -С. 329-334.

- Атлас Алтайского края. - М.; Барнаул, 1978. - 222 с.

- Агроклиматические ресурсы Алтайского края. - Л.: Гидрометеоиздат, 1971. - 156 с.

- Татаринцев Л.М., Татаринцев В.Л., Пахомя О.Г. Факторы плодородия каштановых почв сухой степи юга Западной Сибири и урожайность яровой пшеницы / под ред. Л.М. Татаринцева. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2005. - 123 с.

- Татаринцев В.Л., Татаринцев Л.М., Пахомя О.Г. Факторы плодородия каштановых почв сухой степи юга Западной Сибири и урожайность яровой пшеницы//Аграрная наука -сельскому хозяйству: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф.: в 3 кн. -Барнаул: Изд-во АГАУ, 2006. -Кн. 1. -С. 217-221.

- Варьирование урожайности сельскохозяйственных культур под воздействием различных факторов/Е.Г. Ещенко, С.И. Ещенко, В.Л. Татаринцев, Л.М. Татаринцев//Вестник Алтайского государственного аграрного университета. -2018. -№ 9 (167). -С. 46-52.

- Агроэкологическое зонирование территории сухой степи Алтайского края / Л.М. Татаринцев, В.Л. Татаринцев, О.А. Латышева [и др.] // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2016. - № 4 (138). - С. 76-82.

- Латышева О.А., Татаринцев В.Л., Татаринцев Л.М. Охрана земель: агроэкологический аспект (на примере Алтайского края). - Барнаул: РИО Алтайского ГАУ, 2018. - 124 с.