Агроэкологическая составляющая политологического анализа государственной политики в сфере реформирования сельского хозяйства России

Автор: Лазарев В.Т.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биология и экология

Статья в выпуске: 2 т.4, 2002 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены некоторые важнейшие особенности общего экологического кризиса. Его острота все в большей мере понимается не только учеными, но и политиками. Вместе с тем это понимание носит по-прежнему ограниченный характер и сводится преимущественно к рациональному использованию ресурсов и охране окружающей среды, т.е. с позиции биологической экологии. Автор статьи исследует проблему, используя социоприродный, биосферный подход, получивший определенное признание и в современной политологической науке, в экологической политике нашего государства. Актуальность экологической проблематики обусловлена процессами техногенного, индустриального развития России, оказывающими заметное воздействие и на сельскохозяйственное производство. Это проявляется в его трансформации, в изменении производительности труда, рабочей силы, а также в истощении традиционного землепользования, деградации почв. Рассмотрены основные тенденции деградации и трансформации различных типов почв, дано научное понимание агроэкологии и определены принципы, цели и задачи государственной политики в сфере реформирования сельского хозяйства страны.

Короткий адрес: https://sciup.org/148197695

IDR: 148197695 | УДК: 581.562

Текст научной статьи Агроэкологическая составляющая политологического анализа государственной политики в сфере реформирования сельского хозяйства России

Самарский филиал Московского государственного университета сервиса

Рассмотрены некоторые важнейшие особенности общего экологического кризиса. Его острота все в большей мере понимается не только учеными, но и политиками. Вместе с тем это понимание носит по-прежнему ограниченный характер и сводится преимущественно к рациональному использованию ресурсов и охране окружающей среды, т.е. с позиции биологической экологии. Автор статьи исследует проблему, используя социоприродный, биосферный подход, получивший определенное признание и в современной политологической науке, в экологической политике нашего государства. Актуальность экологической проблематики обусловлена процессами техногенного, индустриального развития России, оказывающими заметное воздействие и на сельскохозяйственное производство. Это проявляется в его трансформации, в изменении производительности труда, рабочей силы, а также в истощении традиционного землепользования, деградации почв. Рассмотрены основные тенденции деградации и трансформации различных типов почв, дано научное понимание агроэкологии и определены принципы, цели и задачи государственной политики в сфере реформирования сельского хозяйства страны.

Как известно, конец XX и начало XXI веков характеризуются нарастающим от десятилетия к десятилетию системным экологическим кризисом во всем мире, переходом этого кризиса к середине XXI века, по предположению отдельных ученых, в коллапс цивилизации или тотальную экокатастрофу . "Самым страшным в современной ситуации является то, - с тревогой пишет В.А. Зубаков, - что подавляющее большинство (95% по оценке А. Яблокова) людей в мире, включая политическую элиту, не понимают последствий тотальной экокатастрофы для себя и своих потомков и не задумываются о путях выхода из экокризиса. Современное человечество и наши политические лидеры похожи на слепых со знаменитой картины П. Брейгеля" [1, с.145].

Можно, конечно, уточнять и спорить о тех или иных особенностях кризиса, но бесспорно одно: он все больше и больше захватывает и сельскохозяйственное производство, его отдельные отрасли и компоненты. И самое главное в этом кризисном процессе, имеющем прямое отношение к существованию и биосферной жизни и сельскохозяйственного производства, ‒ разрушение и деградация естественных почв, замена последних естественно-искусственными и преимущественно искусственными.

Острота экологической ситуации осознается все больше и больше учеными, политиками, широкой общественностью и нашей страны, "Экономические, социальные и политические реформы в России, - отмечается, например, в программе общероссийской общественной организации "Объединение ЯБЛОКО", - не будут иметь никакого смысла, если они погубят природную среду. Наша природа ‒ это общий капитал, совладельцами которого выступают настоящее и будущее поколения. Мы не можем бездумно растратить его и должны жить сообразно возможностям природной среды, не обременяя ее чрезмерными антропогенными нагрузками" [2, с.8]. Отсюда делается в принципе и стратегический вывод: "Экологическая политика для нас ‒ это неотъемлемая часть процесса преобразования страны" [2].

Пока что понимание экологической проблематики в мире и в нашей стране носит ограниченный характер и практически сводится к рациональному использованию природных ресурсов и охране природной окру- жающей среды. Свидетельством тому является ликвидация в России Госкомэкологии и передачи его функций в Министерство природных ресурсов. Да и к тому же это произошло из-за того, что Госкомэкологии экологическую ситуацию рассматривал с позиций биологической экологии, игнорируя социально-экологиче скую проблематику, рожденную особой ситуацией ‒ глобально-техногенным общественным развитием. В науке все более и более разрабатываются такие вопросы как социоприродный переход жизни, наступление мира ноосферы, получают развитие такие науки как социальная экология и экология человека, агроэкология и т.п. Но как показывает анализ, ставящиеся острые вопросы и проблемы какого-либо существенного воздействия на экологическую политику нашего государства не оказывали ранее и не оказывают сейчас. Многие из назревших проблем не нашли и должного отражения в документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию (КОСР-92). Особенно в этом отношении вызывает беспокойство то, что вниманием на КОСР-92 была обойдена экологиче ская проблематика почв, разрушение которых на планете идет сейчас чрезвычайно быстро, и естественных почв осталось в мире самое большое на два столетия. А почвы, как известно, являются основой растительного мира; на растениях, в свою очередь, покоится жизнь животных.

Агроэкологическая ситуация, конечно же, "не свалилась с неба", она имеет свою длительную историю, уходящую корнями в развитие земледелия на земном шаре на протяжении примерно десяти тысяч лет. Но пик ее обострения приходится на последние два столетия техногенного развития человечества, когда последнее не только само возросло в 6 раз и перевалило за 6 млрд. человек, но и создало сверхмощные научно-технические производительные силы, при помощи которых в сотни раз подняло производительность труда в сельском хозяйстве. Этой же мощной науко-техникой разрастающееся "индустриальное человечество", охваченное также и страстью неконтролируемого обогащения, наносит непоправимый ущерб почвам и земле.

Сельскохозяйственное производство стремительно трансформируется, прежде всего, под воздействием индустриального и постиндустриального общественного развития в двух основных направлениях.

Первое ‒ очень быстрое изменение производительности труда в сельском хозяйстве и сокращение рабочей силы в этом секторе. "Так, ‒ отмечает экономист В.Л. Иноземцев, ‒ в 1800 году американский фермер должен был трудиться на протяжении 344 часов, чтобы вырастить и собрать 100 бушелей зерна; в 1900 году для этого требовалось 147 человеко-часов, а сегодня ‒ лишь 3 человеко-часа" [3, с.62-63]. И далее он продолжает, что в настоящее время "становится совершенно очевидно, что основу современного хозяйства составляют высокотехнологичные наукоемкие производства. Под их воздействием радикально меняется характер сельского хозяйства, добывающих и обрабатывающих отраслей, производства товаров массового потребления и сферы услуг" [3.C.69]. Конечно, основой развития наступающего постиндустриального общества, несмотря на массовость функционирования сферы услуг, остается все же индустриальное и основанное на индустрии сельскохозяйственное производство. Именно на базе последних покоится сфера услуг, в которой сейчас в наиболее развитых странах мира занято от двух третей до четырех пятых работающего населения.

Второе направление ‒ истощение традиционного землепользования, деградация почв, являющихся основным источником производства сельскохозяйственной продукции. С одной стороны, по мере роста населения и его потребностей требуется все большее и большее количество сельскохозяйственной продукции, ‒ и это достигается за счет роста производительности труда и повышения урожайности полей, а с другой ‒ в результате применения новейших "зеленых технологий" все активнее идет изъятие органики и необходимых для роста и развития растений полезных веществ из почв, в результате чего они истощаются. Усиление техногенного воздействия на почвы, сельхозугодья приводит к тому, что, по данным российских ученых, разрушение почв в конце ХХ века в мире было примерно в 30 раз сильнее, чем в доиндустриальную эпоху.

Как известно, эволюция почвы органически связана с эволюцией биосферы, поскольку является результатом и основой развития растительной жизни. Живые биологические организмы, погибая, образуют вместе с верхними слоями суши особый жизненно воспроизводящий слой биосферы. Последний формировался многие и многие миллионы лет и представляет собой сложнейшую биокосную систему как результат непосредственного взаимодействия во времени и эволюции многих природных факторов, и, прежде всего живой и неживой природы. "Оставаясь основным и незаменимым средством сельскохозяйственного производства, - отмечает Д.И. Щеглов, - почва в то же время выступает и как один из основных компонентов биогеоценоза, а следовательно, и биосферы в целом " [4, с.3].

Следует заметить, что в настоящее время весьма четко просматриваются основные тенденции деградации и трансформации различных типов почв не только в России, но и во всем мире, особенно в индустриально развитых странах. Изучение земледелия последних дает нам возможность сделать вывод: применение индустриальных технологий в традиционном сельском хозяйстве ради получения "сверхбогатств от земли" уже в XXI веке приведет практически к уничтожению или истощению большинства биосферных почв. Именно потребительское общество, основанное на техницизме и безоглядном удовлетворении быстро растущих и даже избыточных потребностей многих социальных слоев, виновато прежде всего в той опасной экологической ситуации, которая сложилась в традиционном сельском хозяйстве.

В научной литературе получило развитие понятие сельскохозяйственной экологии, которая в своей значительной части сливается с биологическими основами земледелия (агроэкология) и животноводчества (экология сельскохозяйственных животных). В основе же сельскохозяйственной экологии находит ся агроэкология, которая уходит своими корнями в биосферные жизненные процессы, поэтому в статье внимание будет сконцентрировано на агроэкологии во взаимосвязи не только с сельскохозяйственной экологией, но и всей системой экологических наук. "Экосистемный подход, - как отмечают некоторые ученые, - обогащает агробиологию принципами и средствами рациональной эксплуатации земельных ресурсов, повышения продуктивности и получения экологически чистой продукции" [5, с.13].

В создавшихся экологических условиях развития сельского хозяйства необходима определенная экологическая политика, которая, с одной стороны, учитывала бы изменившуюся в мире обстановку (рост народонаселения, его потребностей и интересов, техноген-ность социоприроднго развития на Земле и т.п.), а с другой стороны, работала на сохранение фундаментальных и разносторонних условий жизни и важнейшей из ее основ ‒ почвенного покрова. Для выработки такой политики должны быть привлечены крупнейшие ученые и исследовательские силы, как мирового сообщества, так и нашей страны.

В российской науке можно увидеть глубокое понимание взаимодействия общества и природы особенно в интересующем нас вопросе агроэкологии. Так, в трудах выдающегося историка и мыслителя В.С. Соловьева (1853-1900) выделялось три этапа этого взаимодействия: 1) изъятие у природы всего насущно необходимого; 2) разумное изъятие, "с оглядкой", к которому переходит человечество; 3) в отдаленной перспективе ‒ полное прекращение насилия над природой. При этом он обращал внимание на служение земле: "Обязанность человека как хозяйственного деятеля состоит в том, чтобы обрабатывать продукты природы. Эта обязанность прямо указана в заповеди труда: возделывать землю, т.е. служить земле. Возделывать землю не значит злоупотреблять ею, не разрушать ее, а улучшать ее, вводить ее в большую силу и полноту бытия" [6, с.359].

В свою очередь В.В. Докучаев создал науку о генетическом почвоведении как самостоятельную отрасль естествознания, где почва рассматривается как "функция (результат) от материнской породы (грунта), климата и организмов, помноженное на время". Летом 1900 года, читая пятую лекцию о почвоведении Полтавскому губернскому земству, он говорил: "Я буду беседовать с вами о царе почв, о главном, основном богатстве России, стоящем неизмеримо выше богатств Урала, Кавказа, богатств Сибири, - все это ничто в сравнении с ним; нет тех цифр, какими можно было бы оценить силу и мощь царя почв, нашего русского чернозема, он был, есть и будет кормильцем России" [7, с.5-6].

Именно чернозем наиболее ярко отражает основные процессы почвообразования и свойства почв. Черноземные почвы занимают около 9% площади в пределах СНГ, но в то же время составляют основу пахотного фонда (60%) и производства товарного зерна (80%), а также большого числа других видов сельскохозяйственной продукции [4.C.3]. Черноземы, несмотря на свое природное совершенство и устойчивость, эволюционируют сейчас не столько под воздействием естественных, сколько антропогенных факторов. Последние особенно возрастают и приводят неизбежно к изменению и свойств почвенного тела и содержания гумуса в нем. Это особенно ярко видно на примере изменения черноземов в Самарской области. Всего за одно столетие (XX) процент гумуса в типичных черноземах уменьшился с 14,5% до 9%, или с 435 тонн на гектар до 270. То есть, за период обследования потери составили 165 т/га. При этом если в среднем за столетие потери составили 1,65 т/га в год по Самарской области, то в послевоенные годы (вторая половина XX в.) потери по отдельным хозяйствам составили за четверть века от 1,8 до 3,6 т/га. В то же время на опытном поле Самарского сельскохозяйственного института за 35 лет (1949-1984 гг), где применялись передовые методы агротехники, потери были минимальными в области и составили 0,91 т/га. То есть, применяя передовые технологии, можно существенно уменьшить гумусные потери, но нельзя их избежать совсем.

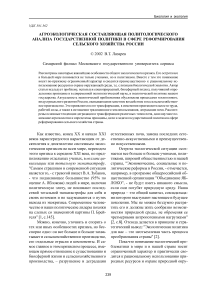

Об изменениях в содержании гумуса в пахотном слое России можно судить на основе проводившихся исследований в Самарской области на протяжении последних 50 лет XX в. по разным типам черноземов, сведенных в таблицу 1.

Показатели содержания гумуса в динамике за анализируемые периоды свидетельствуют о процессах его нарастающего уменьшения, в то время как идет постоянное наращивание минерализации почв и ее все большее и большее превалирование над гумификацией. Потери гумуса более всего растут в северном направлении, что связано с более активно протекающими процессами водной эрозии. Применение органических удобрений в 2000 г. составило всего 80 кг/га и баланс гумуса при сложившейся структуре посевных площадей формируется с дефицитом в 447 кг/га.

Результаты агрохимического обследования почв свидетельствует, что за 35 последних лет XX века в результате антропогенного воздействия на пашню в области практически исчезли тучные черноземы (>9%). В настоящее время они в пашне составляют лишь 0,1%. Площади среднегумусных черноземов снизились с 31% до 14%. Вместе с тем возрос удельный вес малогумусных и слабогумусных черноземов*.

Возобладавшая в мире и в СССР политика индустриального подхода к развитию сельского хозяйства несомненно способствовала существенному наращиванию производства биологической продукции, удовлетворению насущных потребностей населения в питании. Достаточно сказать, что в XX веке средняя урожайность зерновых в мире, и в том числе в СССР, возросла примерно втрое, без чего продовольственная ситуация могла бы привести к печальным социальным и политическим последствиям. При этом нужно иметь в виду, что изначально и царская Россия, и Советский Союз существенно отставали от Запада в урожайности сельскохозяйственных культур, и, естественно, это отставание сохраняется по настоящее время, хотя оно от десятилетия к десятилетию сокращалось, т.е. достижения НТР использовались все лучше и лучше. "Провальное" прошедшее де-

Таблица 1. Изменение содержания гумуса в пахотном слое основных черноземных почв Самарской области (по данным института ВолгаНИИгипрозем и ФГУСАС "Самарская") [8]

|

Почвы |

Содержание гумуса, % по периодам обследования |

Абсолютные потери гумуса, % по периодам обследования |

Потери гумуса в % по периодам обследования |

||||||

|

1950-1965гг. |

1975-1981гг. |

1993-2000гг. |

с 1950 по 1981гг. |

с 1981 по 2000гг. |

с 1950 по 2000гг. |

с 1950 по 1981гг. |

с 1981 по 2000гг. |

с 1950 по 2000гг. |

|

|

Черноземы выщелоченные и типичные |

9,7 |

7,6 |

4,8 |

2,1 |

2,8 |

4,9 |

22,0 |

37,0 |

50,0 |

|

Черноземы обыкновенные |

6,7 |

6,0 |

4,3 |

0,7 |

1,7 |

2,4 |

11,0 |

28,0 |

36,0 |

|

Черноземы южные |

6,3 |

4,6 |

4,0 |

1,7 |

0,6 |

2,3 |

27,0 |

13,0 |

36,0 |

сятилетие либеральных реформ является исключением, которое в XXI в. будет все-таки преодолеваться. Если по обеспечению населения продовольствием СССР входил в первую десятку стран мира, то сейчас Россия делит 65-67 места.

Вместе с тем возрастающий на почвы в нашей стране техногенный пресс породил кратковременные и долговременные негативные последствия, привел к ухудшению экологических параметров агроэкосистем, в конечном счете сказался не только на экономических показателях АПК, но и вызвал соответствующую политическую реакцию определенных социальных слоев и групп относительно перспектив ведения сельскохозяйственного производства. Либерально настроенные слои советской интеллигенции в период ослабления политического и идеологического прессинга со стороны Политбюро ЦК КПСС (после 1985 г.) стали приписывать многие изъяны техногенного развития сельскохозяйственного производства в целом "порочной советской системе", требуя перевода сельского хозяйства на западный фермерский путь развития. Поэтому всегда остается важной задача разграничения социально-экономической и экологической политики современного цивилизационного развития мира, особенно в сельскохозяйственном производстве, сочетания в практической политической деятельности социально-экономических и экологических мер для решения продовольственной проблемы страны. Что касается нашей страны, то определенный недостаток продовольствия, попытки административными методами быстро решить продовольственную проблему, ориентируясь на западную структуру питания, приводили к тому, что обостряющуюся экологическую проблематику в сельском хозяйстве попросту игнорировали, а информацию об агроэкологическом состоянии до широкой общественности вообще не доводили.

Разрабатывая агроэкологиче скую политику, нельзя игнорировать науку и опыт специалистов и населения, отдельных социальных групп. Правительство России в свою очередь не должно оставаться в стороне, вырабатывая и пропагандируя культуру питания, в которую входит и структура, особенно потребление наиболее ценных продуктов, привлекая для этого всю систему образования, дошкольного воспитания и медицину.

Рассматривая агроэкологическую проблематику, формирование аграрной и в ее рамках агроэкологической политики нашим государством, мы должны опираться не столько на традиционное земледелие, на воспроизводство западной структуры земледелия и соответственно структуры питания, сколько на перспективную систему питания и наши возможности сельского хозяйства производить экологически ценные продукты питания, исходя из всей структуры наших земель и почв, включая и лесные массивы. Как свидетельствуют исследования, только пятая часть населения планеты (да и нашей стра- ны) питается экологически качественными продуктами.

Вместе с тем следует сказать, что экологическая проблематика индустриализирующегося сельского хозяйства одинаково остро встала как в нашей стране, так и в большинстве регионов мира. Далеко не всегда это осознавалось исследователями села и особенно политиками, поскольку последние продовольственную проблематику пытались решать при помощи политики социально-экономических реформ, стараясь материально заинтересовать работника на земле, крестьянина всего лишь более производительным трудом. В то же время требовались кардинально новые подходы, которые были бы сравнимы с прорывом "зеленой революции" в послевоенные годы. Если для "зеленой революции" характерен в основном технократический подход к интенсификации, то ученые и практики от земледелия стали искать альтернативные подходы, что нашло отражение в теориях "биологического земледелия", "природного земледелия" и т.п. Важными вехами на этом пути явились не только провидение научных исследований и научных конференций с обширной информацией, но и создание Международного центра биологического земледелия, институтов экологической с ертификации продовольствия и т.п.

В настоящее время нарождающаяся агроэкологическая политика в соответствии с новыми реалиями, и в первую очередь печальными последствиями техногенного развития земледелия, ставит вопрос о перестройке науки и техники. Последние в мире, да и в нашей стране, направлены на решение двух наиболее важных комплексных задач.

-

1. Традиционное сельскохозяйственное производство онаучивается, и на этой основе осуществляется его интенсификация с учетом важнейших биосферно-экологических требований к нему. Например, определенная обработка земли, вплоть до безотвальной; внесение строго дозированных органических и минеральных удобрений с учетом состояния и качества почв, климата, выращиваемой культуры; грамотное использование химичес-

- ких средств защиты растений и регуляторов роста; отказ от одновидовых посевов на больших площадях и др. То есть, делается все не только для повышения урожайности, но и сохранения экологического равновесия, разблокировки функциональных возможностей природного биоэнергетического потенциала агросистем.

-

2. Создаются альтернативные системы земледелия , которые в зависимости от социально-экологической эффективности будут приниматься или отвергаться практикой и законодательными актами соответствующих стран. Альтернативные системы появляются по многим причинам, среди которых можно выделить: а) концентрация основной массы земледелия вокруг урбанизированных ареалов с целью удовлетворения населения в продуктах питания; б) сохранение продуктивности сельскохозяйственных земель; в) решение актуальных агроэкологических проблем; г) производство экологически доброкачественного продовольствия; д) повышение урожайности и снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции с целью конкурентоспособности на рынках сбыта; е) самообеспечение семьи разнообразными и высококачественными продуктами питания и др. Безусловно, все причины перечислять нам нет смысла, поскольку внимание концентрируется на выработке политики наиболее важных направлений становления постиндустриального сельскохозяйственного производства ; эти причины будут названы в ходе дальнейшего анализа конкретных направлений, поскольку предстоит выработать соответственно и политические меры государства для поддержки не только конкретных форм субъектов хозяйствования в реформируемом аграрном секторе России, но и наиболее эффективных агроэкологических направлений производства продуктов.

Альтернативное земледелие, которое в значительной степени складывается как"сельское хозяйство выживания" (на Западе и в малоземельных странах), фактически после Конференции ООН по окружающей среде и развитию (1992) получает статус земледелия устойчивого развития. При всех недо- статках самой концепции Sustainable Development (SD) и разработке альтернативных и теоретических экоразработок, скорее всего, это название за ним сохранится. Здесь важен сам научный и политический прецедент, который не ставит жестких рамок в поисках экологически безопасных путей развития производства продовольствия.

Действительно, вернуться к доиндустри-альному сельскому хозяйству не только невозможно, но и нет смысла: хотя и медленно, но его тоже подтачивала экологическая деградация. Поэтому вполне можно согласиться с В.А. Зубаковым, который полагает, что невозможно вернуть дикую биосферу, "поскольку она уже потеряла 50% своего видового разнообразия и свои наиболее эффективные биогеоценозы ‒ черноземные степи, а также значительную часть болот и тропических лесов" [1, с.142]. А, следовательно, невозможно и вернуть не только доземледельческие, но даже и доиндустриальные почвы, находящиеся всего на расстоянии двух столетий от современного человечества. Поэтому, приняв тезис о формировании земледелия устойчивого развития, или устойчивого земледелия, мы должны далее в политике формирования такого земледелия или сельскохозяйственного производства предусматривать прежде всего реанимацию, насколько это возможно, биосферы и биотического круговорота веществ на земном шаре (и, естественно, на региональном уровне) и достаточное обеспечение населения экологически высококачественным продовольствием. Конечно же, здесь речь идет всего лишь об основах такой политики, важнейших целях, а в каждом конкретном регионе будут выставлены свои задачи и условия социально-политического и экологического характера.

Пока что мы не можем провести достаточно четкой границы между традиционным и альтернативным земледелием. Дело в том, что традиционное земледелие постоянно совершенствуется, отказывается от технологий, наносящих вред биосфере и биосферному человеку, и тем самым шаг за шагом продвигается в направлении альтернативного сельского хозяйства. Видимо, эти шаги будут более весомыми, если будет принята полная система законодательства и различных государственных положений и рекомендаций по устойчивому развитию сельского хозяйства России, выработана соответствующая политика. Тем не менее, существует определенная система целей и задач альтернативного производства продуктов питания, которую называют нередко биологическим земледелием.

Цели и задачи перспективной политики альтернативного земледелия в России, на наш взгляд, можно определить так:

-

- соответствие политике устойчивого развития общества и биосферы, принятой руководством России;

-

- решение продовольственной проблемы в стране;

-

- преодоление расточительного и истощи-тельного землепользования за счет применения экологически эффективных технологий в сельском хозяйстве и усиления биологических процессов в почвенном покрове;

-

- восстановление и укрепление почвенного покрова и устойчивости жизни;

-

- повышение качества и плодородия почв за счет использования вермитехнологий и других технологических приемов, введение в почвы органики и необходимых микроэлементов для растений;

-

- освобождение малопродуктивных земель от сельхозпроизводства и перевод их в природные ландшафты с полезными для населения растениями и иным функциональным назначением, и др.

Разрабатывая агроэкологиче скую политику, нельзя упускать из вида, что современное интенсивное развитие традиционного сельского хозяйства соответствует всего лишь индустриальной фазе развития общества. С наступлением же постиндустриальной стадии социоприродного развития, скорее всего, утвердится биотехнологическое производство питания на основе искусственных почв и "химических рассолов" (гидропоники). Это вовсе не означает, что проблема питания будет решена без учета биосферной составляющей. Как известно, по мере утверждения искусственных биотехнологий производства пищи усиливаются аллергические реакции в организме. Поэтому понадобится в питании, видимо, разумное сочетание биотехнологических и биосферных продуктов. Не случайно в мире развивается и пользуется спросом такая отрасль хозяйства как производство различных биодобавок из натуральных продуктов биосферного происхождения, регулирующих различные жизненные процессы в человеческом организме.

Конечно, в статье нельзя остановиться на всех назревших проблемах в области формирования агроэкологической политики. Но мы надеемся, что привлечение внимания специалистов, и особенно политической элиты, позволит более активно взяться за разработку агроэкологического направления в аграрной политике России.

Сохраняет значение и еще больше актуализируется более общая проблема совершенствования всей совокупности способов и мер воздействия государства, а также политических партий, других общественно-политических объединений и движений на систему "общество-природа" в целях оптимального разрешения возникающих в ней противоречий и создания тем самым благоприятных условий для жизни и деятельности че- ловека, сохранения экосистемы.

* Из архивных и справочных материалов института ВолгаНИИгипрозем.